第四章魏晋南北朝

- 格式:ppt

- 大小:5.80 MB

- 文档页数:79

![魏晋南北朝时期的西域[管理资料]](https://uimg.taocdn.com/3a759d2011661ed9ad51f01dc281e53a58025120.webp)

第四章魏晋南北朝时期的西域一、西域政治形势及鲜卑、柔然、高车、厌哒在西域的争夺汉末董卓之乱,犹如一股强劲的旋风,使飘摇欲坠的汉王朝土崩瓦解。

与军阀割据、王室贵族自相杀戮的同时,北方游牧人如洪水一般从蒙古高原横冲直下,和农耕人争夺生存空间。

一场长达近四百年的战乱由此展开。

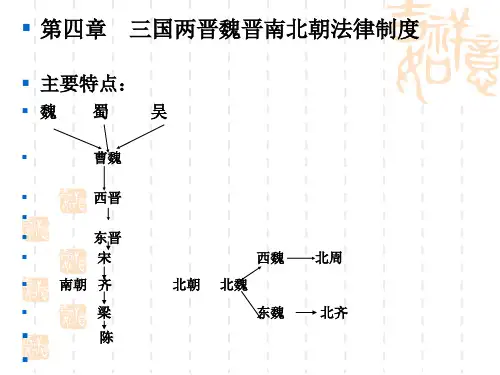

在全国范围内,先有魏、蜀、吴三国鼎立;继之而起的是短命的西晋王朝。

西晋之后,在北方,先有五胡十六国的割据政权,后有鲜卑拓跋部建立的北魏、东魏、西魏、北齐、北周等政权的替换。

战争削弱了中原王朝政府对西域的统治,使得这一时期中原王朝对西域的统辖力量较之两汉时期大为减弱。

西域的政治形势也因此发生了巨大的变化。

首先是北匈奴作为一股政治势力退出了西域历史舞台。

匈奴政权崩溃后,匈奴部众一部分南下进入中原,以后融入汉民族之中,一部分西迁中亚,留在蒙古高原的被后起的鲜卑部、拓跋部、高车部及突厥部兼并,匈奴之名不复存在。

西域出现了暂时的权利真空,于是,西域地区原有的数十个大小政权相互之间展开了激烈的兼并,形成了七国对峙的局面。

天山以北有乌孙国和车师国;天山以南有焉耆(起)、龟兹、鄯善、于阗和疏勒五国(比如,龟兹国的领土包括了今天的库车、拜城、阿克苏、温宿、新和、乌什、沙雅等地区)。

这种政治格局给来自草原和北中国的鲜卑、柔然、高车、呀哒等民族势力进入西域争霸提供了有利的外部条件,导致其在西域地区进行了长时期的活动和战争。

战争给西域的人民造成了很大的痛苦,给西域的经济造成了极大的破坏,但是在客观上促进了西域地区各部族和民族之间的融合与同化。

最后,突厥兴起于金山,再次统一了大漠南北和西域各地,结束了300多年的纷乱割据局面。

魏晋南北朝时期西域民族大融合的特点和意义。

特点:1,鲜卑、柔然、高车和厌哒等政权在西域进行的一个多世纪的争战,引起了这一地区政局的大动荡,给当地社会经济带来了极大的破坏。

但是,国内各民族的战争又促成了各民族间的特殊环境和形式下的交流和交往。

2012年自考《中国行政史》复习资料第4章第四章魏晋南北朝三公官职务完全荣誉化的必然性:汉武帝实行中外朝制,三公级别和待遇基本不变,出任三公官也被朝野公认为就宰相职,但三公并无实权,地位进一步荣誉化,甚至对具体的行政事务也不再负实际责任,仅对军国大事享有咨询权。

从此之后,三公已不再是国家的行政长官,三公府也因此沦为三公个人的秘书机构。

地方行政管理层次调整的必要性:1、首先是州的数量大量增加;2、其次是郡的滥置;3、州郡的滥置导致了州郡所辖的范围急剧减小,使一些州郡徒有虚名,一州辖二郡,甚至委多郡都不辖县,同一个地方立两个郡名,州郡的滥置导致了机构的臃肿和重叠,造成行政效率的低下,加剧了政局的动荡。

地方行政管理层次调整的内容:为了稳定政权,加强对地方的管理,魏晋南北朝时期各政权在不改变原有旧行政体制基本框架的基础上,对地方行政体制进行了一些调整,主要体现为以下的两个方面:1、是在州上设官。

从曹魏开始便在州之上设置都督诸州事,以协调各州行动,北魏还在州之上设置具有中央派出机构性质的“行台”,但北齐之后此制夭折。

2、强化县级的行政管理。

晋朝规定,县令有政绩的可将县级地位升级,又规定官员不曾为县官者不得出任台郎。

北魏也曾有类似规定。

这些规定的目的是在于强化县级的行政管理。

侨州郡县设置的作用及其弊病:东晋初年,北方士族率领大量依附人口南渡,东晋政府为了维护统治秩序和保护南迁士族的政治经济利益,便在人流集中的地方按他们的原籍的名称侨置州、郡、县,这样一方面照顾了各大家族的利益,为他们做官增加了位置,也使其控制大量依附人口成为合法,另一方面,也起到了稳定统治秩序的作用。

但侨州郡县与原州郡县并置一处,也造成了地方行政管理的混乱。

左郡县:是魏晋南北朝时期南方各政权在蛮族地区建立的一种侧重内部自治性质的地方行政体制。

左郡县长官由中央政府选派或由各地少数民族首领充任。

凡由各地少数民族首领充任长官的左郡县基本上依据各少数民族传统进行治理。

第四章魏晋南北朝时期的哲学第一节魏晋南北朝哲学概述背景分析近四百年的社会动荡,在文化上的意义是中华民族的第二次大融合。

1、魏晋南北朝是中国历史上第二次民族大融合时期。

2、政治上,门阀士族把持政权;经济上亦然,表现为对南方的开发。

3、思想发展的趋势:两汉神学经学随汉政权的衰落而失势;道家思想转入宗教信仰;道儒合流形成了新道家思想。

4、社会心理因社会动荡处于裂变之中,人们渴望清净。

5、科学技术有新的发展,提高了人们对自然的认识。

第二节魏晋玄学玄学思潮的形成和演变1、何为玄学?特指兴起于正始年间的以《老》《庄》《易》经典为对象,研究自然与名教关系、言与意关系的新道家思潮。

(1)它是道家老庄一派的变种(2)它又是与儒家紧密联系的学术思潮:名教出自自然,承认名教的存在(3)玄学立足于道家而又调和儒道,何晏既著《道德论》,又以道家思想注《论语》;王弼既注《老子》,又以道家观念注《周易》;阮籍既著《达庄论》,又著《通易论》。

所以玄学家将王弼注的《老》《易》和向秀、郭象注的《庄》,并称为“三玄”。

“三玄”是玄学思想的根基。

2玄学产生的原因(1)玄学是汉代儒家经学衰落的必然结果(2)汉代察举制度的腐化,清议之风及“形名”之学兴起孔子曰:以言取人,失之宰予;以貌取人,失之子羽。

刘劭《人物志》:名者,所以名实也。

实立而名从之,非名立而实从之。

事贵乎有验,言贵乎有征。

(3)王弼在《周易略例》中提出了“得意忘言”之说,实直接开创了玄学的先声。

汤用彤先生说:王弼首倡得意忘言,虽以解《易》,然实则无论天道人事之任何方面,悉以之为权衡,故能建树有系统之玄学。

(《魏晋玄学论稿》)故玄学的形成直接是由王弼开始的。

(汤先生的话并不正确,历史上第一次提出言意之辩的是荀粲,他认为圣人之意是难以言论的。

)3、玄学的意义王弼说:“玄,谓之深也。

”向秀和郭象也将“玄”字解释为“玄冥”。

玄冥即幽深、玄远之意。

玄学的根本意义当然是玄远之意,所以玄学即玄远之学。

第四章封建史学的初步发展——魏晋南北朝史学第一节、魏晋南北朝史学的发展一、封建史学发展的表现魏晋南北朝是我国封建史学彻底摆脱“附经立说”的束缚,在学术领域形成一个独立、完整、多样化学科的重要时期。

这一时期,封建史学得到了初步的巩固和发展,主要表现为官私修史成风、史籍数量宏富、史著类型多样、史学地位提高。

当时各个政权的统治者面对频繁的政权更迭、风云变幻的政治斗争和尖锐的阶级矛盾、民族矛盾,迫切需要借鉴前代王朝兴旺盛衰的经验教训,也迫切需要宣扬本政权开国创业的功德,因而在建国之后几乎都设置史官,组织人力编修前代史和本朝国史。

官修史书外,私人修史也蔚然成风。

他们或总结前代经验教训供统治者借鉴;或针砭事时弊,以为讽谏;或借修史建立名誉,求名当世,传名后世;或为避免遭无故贬斥杀戮,退而著史,寄托情趣。

当时史书的作者几乎遍及地主阶级的各个阶层和各个文化部门。

魏晋以前的史书数量不多,不过200部左右。

而《隋书.经籍志》著录的官私史书多达874部,16558卷,除极少数是东汉、隋朝的史家所撰外,绝大部分产生与魏晋南北朝时期。

如以纪传、编年为体的后汉史有29家、三国史有19家、晋史有18家、十六国史有31家、南朝史有39家、北朝史有18家。

这一时期史书数量之多,卷帙之繁,是以往任何一个朝代都不能比拟的。

“二十四史”中,就有五部成书于这一时期。

这一时期史书类型日趋繁杂,有许多史书类型是前所未有的。

纪传体的地位进一步巩固,编年体则蓬勃发展,作为直接为纪传体和编年体准备材料的起居注,发展成为一大门类。

杂传是借人物反映一定时期历史内容的一种史书类型,分为13类。

所记各类人物,有合传,有分传;有一时的,有一地的;有男的,有女的;有传记,又有序赞、题记、行状。

杂传保留了为史官不及备载和不以为载的“风俗之旧,耆老所传,遗言逸行”(欧阳修《崇文总目叙释.传记类》),有助于历史研究的扩大和深入。

这一时期出现了一批重要的史注作品,有的史家以注史而出名,其名声甚至超过了原作者。