第1章 古典国际贸易理论(国际经济学-东北财大,邓立立)

- 格式:ppt

- 大小:270.50 KB

- 文档页数:47

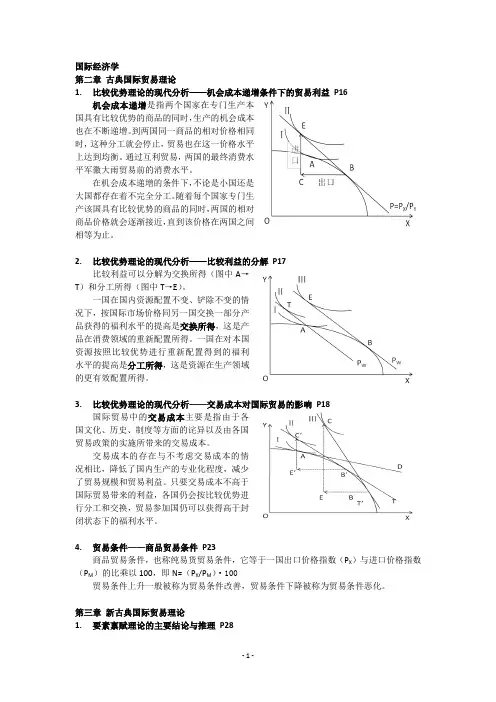

国际经济学第二章古典国际贸易理论1.比较优势理论的现代分析——机会成本递增条件下的贸易利益P16机会成本递增是指两个国家在专门生产本国具有比较优势的商品的同时,生产的机会成本也在不断递增。

到两国同一商品的相对价格相同时,这种分工就会停止,贸易也在这一价格水平上达到均衡。

通过互利贸易,两国的最终消费水平军徽大雨贸易前的消费水平。

在机会成本递增的条件下,不论是小国还是大国都存在着不完全分工。

随着每个国家专门生产该国具有比较优势的商品的同时,两国的相对商品价格就会逐渐接近,直到该价格在两国之间相等为止。

2.比较优势理论的现代分析——比较利益的分解P17比较利益可以分解为交换所得(图中A→T)和分工所得(图中T→E)。

一国在国内资源配置不变、铲除不变的情况下,按国际市场价格同另一国交换一部分产品获得的福利水平的提高是交换所得,这是产品在消费领域的重新配置所得。

一国在对本国资源按照比较优势进行重新配置得到的福利水平的提高是分工所得,这是资源在生产领域的更有效配置所得。

3.比较优势理论的现代分析——交易成本对国际贸易的影响P18国际贸易中的交易成本主要是指由于各国文化、历史、制度等方面的诧异以及由各国贸易政策的实施所带来的交易成本。

交易成本的存在与不考虑交易成本的情况相比,降低了国内生产的专业化程度,减少了贸易规模和贸易利益。

只要交易成本不高于国际贸易带来的利益,各国仍会按比较优势进行分工和交换,贸易参加国仍可以获得高于封闭状态下的福利水平。

4.贸易条件——商品贸易条件P23商品贸易条件,也称纯易货贸易条件,它等于一国出口价格指数(P X)与进口价格指数(P M)的比乘以100,即N=(P X/P M)·100贸易条件上升一般被称为贸易条件改善,贸易条件下降被称为贸易条件恶化。

第三章新古典国际贸易理论1.要素禀赋理论的主要结论与推理P28每个国家在那些大量使用它相对丰裕和便宜的要素,较少使用它相对缺乏和昂贵的要素的产品上,有着比较优势。

《国际贸易理论》课程笔记第一章早期的国际贸易学说第一节前资本主义的贸易学说一、奴隶社会的贸易观念1. 奴隶社会的经济背景- 奴隶社会的经济基础是农业,土地是主要生产资料,奴隶主拥有土地和奴隶。

- 手工业和商业相对落后,商品生产和交换不发达。

2. 奴隶社会的贸易特点- 贸易形式简单,主要以直接交换(物物交换)为主。

- 贸易商品多为奢侈品,如贵金属、香料、丝绸等,这些商品主要用于满足奴隶主阶级的奢侈需求。

- 贸易活动受到地理限制,通常只在相邻地区或通过丝绸之路等少数渠道进行。

3. 奴隶社会的贸易观念- 贸易被视为一种政治和军事行为,而非经济活动。

- 奴隶主阶级通过贸易获取稀有商品,以显示权力和地位。

- 贸易的目的不是创造利润,而是为了满足统治阶级的欲望。

二、封建社会的贸易观念1. 封建社会的经济背景- 封建社会的经济以农业为基础,土地由封建领主控制,农民依附于土地。

- 手工业和商业逐渐发展,城市兴起,货币经济开始出现。

2. 封建社会的贸易特点- 贸易范围有所扩大,但仍受封建割据和交通不便的限制。

- 贸易商品多样化,包括农产品、手工艺品和地方特产。

- 贸易活动受到封建领主的严格控制,商人地位较低。

3. 封建社会的贸易观念- 重农主义:认为农业是国家的根本,商业和工业是次要的,主张自给自足。

- 封建领主通过贸易税和关税来控制贸易,以维护自己的利益。

- 贸易被视为对封建秩序的潜在威胁,因此受到限制和压制。

第二节重商主义的贸易学说一、重商主义的基本观点1. 财富观- 重商主义者认为,国家的财富和权力取决于其持有的贵金属(如黄金和白银)。

- 贸易被视为一种零和游戏,国家的财富增加意味着其他国家的财富减少。

2. 贸易差额论- 强调贸易顺差的重要性,即出口必须大于进口,以保持国家财富的净流入。

- 认为贸易顺差是国家富强和军事力量的基础。

二、重商主义的主要代表人物及观点1. 托马斯·孟(Thomas Mun)- 英国经济学家,代表作《英国得自对外贸易的财富》。

国际贸易学之古典国际贸易理论国际贸易学是经济学的一个重要分支,主要研究国家之间的商品和服务的交换。

在国际贸易学中,古典国际贸易理论是其中的一个重要理论框架,旨在解释和分析国际贸易的原因和模式。

本文将对古典国际贸易理论进行详细的介绍和分析。

1. 古典国际贸易理论的基本假设古典国际贸易理论主要基于以下几个基本假设:1.比较优势:古典国际贸易理论假设不同国家在生产某种商品或提供某种服务方面具有不同的比较优势。

比较优势是指一个国家相对于其他国家在生产某种商品或提供某种服务方面的相对效率更高。

根据这个假设,国际贸易的产生和发展主要是基于比较优势的差异。

2.单一要素模型:古典国际贸易理论假设一个国家只拥有一种生产要素,并且要素是固定不变的。

这个假设简化了分析,使得理论能够更为清晰地解释贸易模式和效果。

3.恒定成本:古典国际贸易理论假设生产商品或提供服务的成本在国际贸易中是恒定不变的。

这个假设是为了使得理论能够更好地分析不同国家之间的贸易。

基于以上基本假设,古典国际贸易理论主要分析国际贸易的原因和模式,并提出了一系列重要结论。

2. 古典国际贸易理论的重要结论在古典国际贸易理论中,有几个重要的结论值得关注:1.基于比较优势的贸易:根据比较优势理论,每个国家应该专门生产和出口其比较优势商品或服务。

这样可以通过专业化生产和贸易来实现经济效益的最大化。

2.要素移动:古典国际贸易理论认为,如果要素相对稀缺,国家会倾向于进口具有该要素的商品,而不是自己生产。

相反,如果要素相对丰富,国家则会倾向于出口该要素相关的商品。

这种要素移动可以带来经济的发展和增长。

3.贸易的收益:古典国际贸易理论也强调贸易的收益。

通过国际贸易,每个国家可以更大程度地利用比较优势和专业化生产来实现资源的最优配置,从而提高生产效率和经济福利。

4.国际贸易的均衡:古典国际贸易理论还提出国际贸易的均衡条件。

一个国家的贸易均衡是指其出口与进口之间的平衡状态,即进口与出口相等。

古典国际贸易理论——国际经济学沈明其引言古典国际贸易理论是国际经济学领域中的重要理论之一。

该理论的提出者沈明其是中国经济学家,在20世纪50年代至70年代期间对国际贸易领域进行了深入研究。

他基于古典经济学的框架,对国际贸易的原因、模式以及对经济发展的影响进行了解析。

本文将对古典国际贸易理论进行详细介绍和阐述。

古典国际贸易理论的基本假设古典国际贸易理论基于以下几个基本假设:1.全球范围内的资源和技术水平存在差异;2.市场是充分竞争的;3.生产要素可以自由流动。

在这些基本假设的前提下,古典国际贸易理论揭示了国际贸易的产生原因和模式。

古典国际贸易理论的产生原因古典国际贸易理论认为,国际贸易的产生主要是由资源和技术水平的差异所引起的。

不同国家的资源分布和技术能力不同,导致某些国家在某些产品的生产上具有相对优势。

贸易的存在可以使各国通过专业化生产,充分利用其资源和技术优势,从而实现经济效益最大化。

古典国际贸易理论的模式古典国际贸易理论提出了以下两种经典模式,即绝对优势模式和比较优势模式。

绝对优势模式绝对优势模式是由亚当·斯密提出的。

该模式认为,当一个国家在某种产品的生产上相对于其他国家有明显的绝对优势时,该国家应该专门从事该产品的生产,然后通过贸易与其他国家交换所需的其他产品。

这样可以使各国实现资源配置的最优化,从而提高整体经济效益。

比较优势模式比较优势模式是由大卫·李嘉图提出的。

该模式基于成本差异的思想,认为即使一个国家在所有产品的生产上都有绝对优势,贸易仍然是有利可图的。

这是因为不同国家的生产要素的相对成本差异是存在的,通过比较各国在不同产品上的相对成本差异,可以确定各国的比较优势。

比较优势模式使各国在特定产品上的专业化生产变得更加明晰,从而提高整体经济效益。

古典国际贸易理论对经济发展的影响古典国际贸易理论的提出对经济发展产生了深远的影响。

首先,古典国际贸易理论为贸易自由化提供了理论基础。

国际经济学—国际贸易理论国际经济学是研究跨国经济交往的学科,主要探讨国际贸易、国际金融和国际投资等方面的理论与实践。

其中,国际贸易理论是国际经济学的核心内容之一,它主要研究国际贸易的原因、影响因素以及贸易模式等。

本文将围绕国际贸易理论展开讨论。

国际贸易理论是国际经济学的重要组成部分,起源于18世纪的亚当·斯密,随着时代的发展,经济学家们提出了许多关于国际贸易的理论,并不断完善和发展。

经典的国际贸易理论包括比较优势理论、绝对优势理论和关键要素理论等。

随着经济全球化的进程加速,新兴的贸易理论也相继涌现,如新贸易理论和战略贸易理论等。

比较优势理论是最早也是最经典的国际贸易理论之一,由亚当·斯密提出。

比较优势理论认为,国家之间的贸易是基于各自具有相对优势的产业进行的,国际贸易的目的是为了实现利益最大化。

通过比较各国在不同产业的边际成本差异,国家可以选择将生产要素配置在其相对优势的行业中,从而实现资源的最优配置。

绝对优势理论则是由大卫·里卡多提出的。

绝对优势理论认为,国家之间的贸易是基于各自具有绝对优势的产业进行的,即一个国家在一种产品的生产上具有绝对的成本优势。

根据这一理论,国家可以专门生产自己具有绝对优势的产品,并通过贸易来获取其它产品,从而实现互利互惠。

关键要素理论由荷兰经济学家希克斯和美国经济学家纳吉提出。

关键要素理论认为,国际贸易的模式取决于不同国家拥有的要素禀赋差异,即劳动力、资本和土地等要素分配与利用的不同。

根据这一理论,国家在贸易中的地位取决于其要素禀赋的优势。

除了经典的国际贸易理论,近年来新贸易理论也不断涌现,并对国际贸易的解释提供了新的角度。

新贸易理论主要关注产品差异和规模经济对国际贸易的影响。

它认为,国际贸易的模式是由不同国家在产品设计、品牌建设、研发投入和市场规模等方面的优势形成的。

同时,战略贸易理论也是新兴的贸易理论之一,主要关注于国际贸易中的策略行为和竞争。

国际贸易理论综合概述国际贸易理论的发展大致经历了古典、新古典、新贸易理论以及新兴古典国际贸易理论四大阶段。

古典和新古典国际贸易理论以完全竞争市场等假设为前提,强调贸易的互利性,主要解释了产业间贸易。

二战后,以全球贸易的新态势为契机,新贸易理论应运而生,从不完全竞争、规模经济、技术进步等角度解释了新的贸易现象。

新兴古典国际贸易理论则以专业化分工来解释贸易,力图将传统贸易理论和新贸易理论统一在新兴古典贸易理论的框架之内。

[编辑]一、古典国际贸易理论古典的国际贸易理论产生于18世纪中叶,是在批判重商主义的基础上发展起来的,主要包括亚当·斯密的绝对优势理论和大卫·李嘉图的比较优势理论,古典贸易理论从劳动生产率的角度说明了国际贸易产生的原因、结构和利益分配。

[编辑](一)重商主义在15世纪末16世纪初的资本主义原始积累时期,出现了重商主义(Mercantilism)的国际贸易观点,也称贸易差额论(晚期重商主义),其核心是追求贸易顺差,代表人物有英国的托马斯·孟(Thomas Mun)。

重商主义认为,财富的唯一形式即金银,金银的多少是衡量一国富裕程度的唯一尺度,而获得金银的主要渠道就是国际贸易。

通过奖出限入求得顺差,使金银流入,国家就会富裕。

[编辑](二)重农学派17世纪下半期,在法国出现了反对重商主义,主张经济自由和重视农业的思想,形成了重农学派(physiocratic school),其创始人是弗朗斯瓦·魁奈(F.Quesnay)。

重农学派的核心思想是主张自由经济,包括自由贸易,他们认为“自然秩序”(包括自由贸易)是保证市场均衡和物价稳定的重要机制。

[编辑](三)绝对优势理论18世纪末,重商主义的贸易观点受到古典经济学派的挑战,亚当·斯密(Adam Smith)在生产分工理论的基础上提出了国际贸易的绝对优势理论。

在《国民财富的性质及原因的研究》(国富论)中,斯密指出国际贸易的基础,在于各国商品之间存在劳动生产率和生产成本的绝对差异,而这种差异来源于自然禀赋和后天的生产条件。