诗歌鉴赏(三)即景抒情诗

- 格式:ppt

- 大小:98.00 KB

- 文档页数:12

即景抒情诗和即事感怀诗的鉴赏方法古诗分类繁多,本文因为鉴赏的需要,将其分为即景抒情诗和即事感怀诗。

下面就是小编给大家带来的即景抒情诗和即事感怀诗的鉴赏方法,希望大家喜欢!即景抒情诗和即事感怀诗的鉴赏方法在即景抒情诗中,诗人所借助的客观景物往往是山、水、田园、鱼虫鸟兽等。

诗人将自己的感情转移到客观景物上,使景物带上感情色彩,诗中所抒发的情感往往由所描写的景物触发。

因此,可以以赏析景物为切入口来答题。

其提问方式有:①请结合诗句说明其中采用了哪些表现手法?②全诗表达了作者怎样的情感?③全诗运用哪些意象,营造出了怎样的意境?表达了什么思想感情?以上3个题干,有问表现手法的,有问思想感情的,有问意象运用表达情感的,基本包涵了古诗考查的方方面面。

也就是说,在解答即景抒情诗题时,研究题干的特点不重要,因为其设问方式与其他古诗基本一样。

所以,我们得把研究重点放到答题内容和方法上去。

下面我们用3个例题解说。

例 1 读王维的《登裴秀才迪小台》,回答:请结合诗句说明颔联采用了哪些表现手法。

端居不出户,满目望云山。

落日鸟边下,秋原人外闲。

遥知远林际,不见此檐间。

好客多乘月,应门莫上关。

学生答案诗中采用了夸张、直抒胸臆的手法,鸟儿飞到落日上栖息是夸张的手法;人在秋日原野上分外悠闲是直抒胸臆。

分析答案找出了诗句中的重要景物,但是分析手法时出现了错误。

不是鸟儿飞到落日上栖息,而是鸟儿向天边落日飞去。

点拨答此类题的方法是:首先提取诗中景物——落日、鸟、秋原。

然后通过指出景物之间的关系分析表现手法。

落日、鸟儿是动态的,秋原是静态的,由此得知表现手法是动静结合。

最后分析情景关系,不是直接抒发内心情感,而是寓情于景,鸟儿向天边落日飞去,开阔的秋日原野,这些意象营造出一幅空旷幽静的画面,由此分析出寓情于景的手法。

示例①动静结合。

落日与鸟,是动态描写;秋日原野,是静态描写。

②寓情于景。

通过描写秋原的空阔,表现出诗人闲适的心境。

例2 读赵善庆《水仙子·客乡秋夜》回答:这首元曲表达了什么思想情感?梧桐一叶弄秋晴,砧杵千家捣月明,关山万里增归兴。

古代即景抒情诗阅读鉴赏专题教学目标:1. 了解即景抒情诗相关知识,通过诗例加深对即景抒情诗的认识。

2. 利用总结的即景抒情诗相关知识对其他即景抒情诗进行鉴赏。

3. 通过诗中景和事,体会诗人在特定时空背景下的内心情怀。

教学重点:了解即景抒情诗相关知识,通过诗例加深对即景抒情诗的认识。

教学难点:利用总结的即景抒情诗相关知识对其他即景抒情诗进行鉴赏;通过诗中景,体会诗人在特定时空背景下的内心情怀。

一、即景抒情诗概述(一)概念即景抒情诗,指的是寓情于景,借助客观景物的描写来抒发诗人主观感情的诗作。

(二)特点即景抒情诗往往含而不露,蕴藉悠远,情丰意密,深切动人。

诗人在诗中大多不是直接抒发感情,而是以有情之笔去描写景物,移情于物,融情于景。

景生情,情生景,情景交融,浑然无隔。

但也有一小部分即景抒情诗采用了直抒胸臆的方式。

(三)思想内容1、借景、物、事寄托身世之感:或抒写怀才不遇、沉居下位之苦;或感发其报国无门、不为当道所重之愤;或逞其离愁别绪、物是人非之感;或叙其命运无常、孤苦无助之难。

2、借景、物、事表达忧国忧民之心:或寄寓作者的政治理想;或倾诉君国之忧、家国之仇;或抒发盛衰之感、兴亡之叹。

3、借景、物、事抒写自然之景生活之趣:或乐生活闲适;或喜自然美景。

(四)常见艺术手法1、抒情方式(1)触景生情:诗人见到某一景物,某一场景后,油然而引出某种情感的抒发。

题菊花黄巢飒飒西风满院栽,蕊寒香冷蝶难来。

他年我若为青帝,报与桃花一处开。

【注】青帝:司春之神。

因见到菊花在秋天开放时冷寂,蝴蝶也难得飞来采掇菊花的幽芳,因此有了下面的感慨:自己若做了青帝就要改变菊花处境,让它在春天同桃花一齐开放。

诗人触景生情,抒发了对菊花开不逢时的惋惜和不平之情。

(2)借景抒情:是指作者带着强烈的主观感情去描写客观景物,把自身所要抒发的感情、表达的思想寄寓在此景此物中,通过描写此景此物予以抒发。

端居①李商隐远书归梦两悠悠,只有空床敌素秋②。

《晚泊岳阳》是宋朝诗人欧阳修的一首佳作。

这是一首即景抒情的小诗。

诗人小泊岳阳城,面对洞庭湖的胜景,即景生情,抒发了因国家处在多事之秋而产生的忧虑和感慨。

这首诗的艺术特点在于,将眼前景、身世情、国家忧融为一体,层层相扣,步步加深,既表现了岳阳湖的景色之美,又揭示出诗人的内心之美,同时又体现出忧国忧民的崇高境界。

“卧闻岳阳城里客,月明吹笙朝湖上。

”所闻之中,透出城客们笙歌之声的欢快气氛,该句语言颇具韵味,尤其是“闻”字、“客”字与“朝湖上”连用,造成一种声势。

同时,也为下句转入写景抒情作了铺垫。

“举酒吟哦俱寂寞,何人更听柳枝歌?”这里又作一小顿。

诗人酒意正浓之时,忽听湖上传出柳枝词(即乐府民歌)的歌声,由是而发感慨良多:且喜且叹、且愁且悲。

他感到举酒吟诗虽为寂寞之事,却自得其乐;柳枝少年新曲却道是:“瞿唐水,巫峡云,朝暮去来元不知”(《竹枝词》),哪里晓得其中甘苦呢?这样便把诗人的闲愁、无奈、悲慨等纷繁心绪传达出来了。

“宫漏催钟催我老,茫茫一枕黄粱梦。

”诗情至此,又生变化。

一枕黄粱梦语出唐李公佐《南柯记》,形容人世荣华、幻灭无常。

此处既用一“催”字把时间和梦联系起来(古时以击鼓报时),便使诗具有时空综合感。

这时夜已很深,时间紧迫,催人衰老;而诗人又一事无成,虚度年华,不禁满腹忧虑悲慨。

“一枕黄粱”意蕴双关:既写实景,又象征人生之虚妄。

这首诗写得深沉蕴藉,意境幽远。

诗中既有诗人的自伤之情,又有忧国忧民的崇高境界。

语言自然流畅,通俗易懂。

以上是对这首诗的鉴赏,如果您还有疑问,建议咨询专业人士。

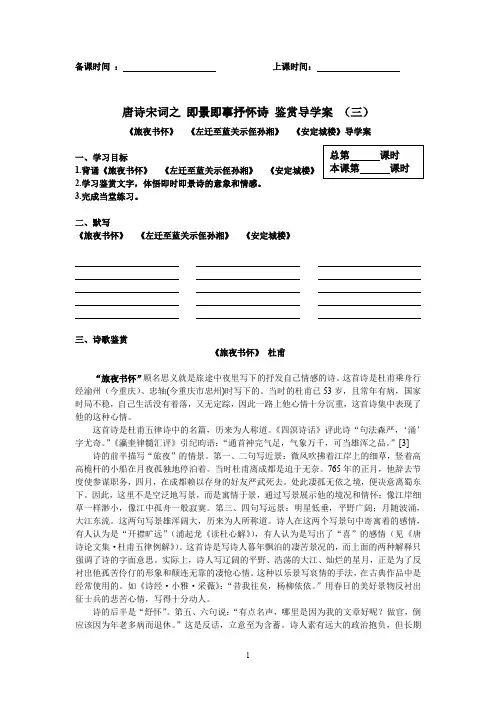

备课时间:上课时间:唐诗宋词之即景即事抒怀诗鉴赏导学案(三)《旅夜书怀》《左迁至蓝关示侄孙湘》《安定城楼》导学案一、学习目标1.背诵《旅夜书怀》《左迁至蓝关示侄孙湘》《安定城楼》2.学习鉴赏文字,体悟即时即景诗的意象和情感。

3.完成当堂练习。

二、默写《旅夜书怀》《左迁至蓝关示侄孙湘》《安定城楼》三、诗歌鉴赏《旅夜书怀》杜甫“旅夜书怀”顾名思义就是旅途中夜里写下的抒发自己情感的诗。

这首诗是杜甫乘舟行经渝州(今重庆)、忠轴(今重庆市忠州)时写下的。

当时的杜甫已53岁,且常年有病,国家时局不稳,自己生活没有着落,又无定踪,因此一路上他心情十分沉重,这首诗集中表现了他的这种心情。

这首诗是杜甫五律诗中的名篇,历来为人称道。

《四溟诗话》评此诗“句法森严,‘涌’字尤奇。

”《瀛奎律髓汇评》引纪昀语:“通首神完气足,气象万千,可当雄浑之品。

”[3] 诗的前半描写“旅夜”的情景。

第一、二句写近景:微风吹拂着江岸上的细草,竖着高高桅杆的小船在月夜孤独地停泊着。

当时杜甫离成都是迫于无奈。

765年的正月,他辞去节度使参谋职务,四月,在成都赖以存身的好友严武死去。

处此凄孤无依之境,便决意离蜀东下。

因此,这里不是空泛地写景,而是寓情于景,通过写景展示他的境况和情怀:像江岸细草一样渺小,像江中孤舟一般寂寞。

第三、四句写远景:明星低垂,平野广阔;月随波涌,大江东流。

这两句写景雄浑阔大,历来为人所称道。

诗人在这两个写景句中寄寓着的感情,有人认为是“开襟旷远”(浦起龙《读杜心解》),有人认为是写出了“喜”的感情(见《唐诗论文集·杜甫五律例解》)。

这首诗是写诗人暮年飘泊的凄苦景况的,而上面的两种解释只强调了诗的字面意思。

实际上,诗人写辽阔的平野、浩荡的大江、灿烂的星月,正是为了反衬出他孤苦伶仃的形象和颠连无靠的凄怆心情。

这种以乐景写哀情的手法,在古典作品中是经常使用的。

如《诗经·小雅·采薇》:“昔我往矣,杨柳依依。

[答题策略]1.就诗论诗,不枝不蔓高考是初步鉴赏,强调对诗歌本身特点进行思考作答,无需引经据典,用它作品比较。

2.分点答题,点后例证3.品评技巧,品味语言诗歌的形象性与抒情性要借助各种艺术手法来表现,答题时一定要根据要求,抓住诗歌本身特点,把握其艺术技巧。

4.知人论世,评出特点5.文学理论,适量点缀如“有我之境”“无我之境”“以我观物,万物皆著我之色彩”“言有尽而意无穷”“含不尽之意见于言外”等理性语言要恰当地运用上,可以使答案显得厚实,有深度和力度,技高一筹。

[诗歌集萃]李白(701—762)字太白,凉武昭王九世孙,蜀人。

天才奇特,游长安,贺知章见其文曰:“谪仙人也。

”言于玄宗,召见,论当世事,诏供奉翰林,眷遇甚优。

因忤杨贵妃,放还。

永王迫致之府,起兵,白逃回。

坐永王府僚当诛。

先是尝救郭子仪,至是子仪请解官以赎。

诏长放夜郎,赦还。

客当涂令李阳冰所。

代宗立,以左拾遗召,而白已卒。

其诗纵横变化,凌云百代,所谓天授,非人可及。

特天性不羁,故放浪于诗酒间。

望天门山天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

[注]①天门山:在今安徽当涂县西南,东面博望山,西南梁山,两山夹峙长江如门,形势险要。

总名天门。

②楚江:长江流经时楚国疆域的一段。

③“两岸”二句:可以看出诗人是在舟中行进时望天门山,描写景物极富动态。

“日边”,指水天相接处。

[鉴赏提示]李白的《天门山》是一首赞美祖国大好河山的诗篇,可能是他出蜀漫游时的作品。

开头两句,诗人以自己奇异的感觉,为我们展示了一幅壮美的江山胜景图;末尾两句则从两岸青山夹缝中望过去的远景,给人以丰富的想象和悠远的情趣。

全诗意境开阔,层次清晰,形象生动。

塞下曲五月天山雪,无花只有寒。

笛中闻折柳,色未曾看。

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰。

[注]①塞下曲:唐代乐府曲名。

②天山:今新疆维吾尔自治区境内。

③折柳:即《折杨柳》,古乐府《横吹曲》的曲调名。