即景抒情诗的鉴赏兼有诗歌赏析示例

- 格式:pptx

- 大小:376.49 KB

- 文档页数:21

即景抒情诗鉴赏即景抒情诗,就像是生活中的小确幸,被诗人用文字捕捉下来,然后递到我们面前,像分享一份宝藏。

就拿李白的《望庐山瀑布》来说吧。

“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

”你看啊,他写的多妙。

那阳光照着香炉峰,就好像生出了紫色的烟雾,这画面感一下子就出来了。

就像你早晨起来看到山谷里有一团雾气,太阳一照,那雾气好像就有了颜色,变得神秘又美妙。

这不是简单地在写景,这里面藏着李白对这景色的惊叹呢。

再看那瀑布,“飞流直下三千尺”,这数字可不得了,三千尺啊,虽然不是真的有三千尺,但就像我们平时形容一个东西特别长或者特别高的时候,会说“哇,那东西得有好几层楼高呢”。

李白这么写,就是想让我们知道这瀑布又高又长,水从上面直直地落下来,气势多壮观。

最后一句“疑是银河落九天”,简直绝了。

银河啊,那是天上的东西,他把瀑布比作银河从天上落下来,这想象力,就像打开了一扇通往仙境的门。

我们读着这首诗,就好像跟着李白站在庐山脚下,看着那瀑布,心里满是震撼和赞叹。

再看看杜甫的《春望》,“国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

”这诗和前面的又不一样。

杜甫写这首诗的时候,国家正处在战乱之中。

“国破山河在”,国家都破碎了,可山河还在那儿,就像一个人家里遭遇了大变故,房子可能都没了,但院子里的那棵老槐树还在。

这里面有一种说不出的悲凉。

“城春草木深”,春天来了,城里本该是热闹的,可现在呢,只有荒草长得很深,这就像一个热闹的舞台,突然演员都走了,只剩下空荡荡的布景。

杜甫看到这景色,心里难受啊,所以“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,花都好像在因为这个时代而流泪,鸟叫都让人惊心。

这就是借景抒情的厉害之处,景色成了诗人内心感情的镜子。

鉴赏即景抒情诗啊,就像品尝一道好菜。

你不能光看菜的样子,还得尝出里面的味道。

对于诗来说,景色就是那菜的样子,诗人的感情就是菜的味道。

即景抒情诗和即事感怀诗的鉴赏方法

古诗分类繁多,本文因为鉴赏的需要,将其分为即景抒情诗和即事感怀诗。

2021年高考所选古诗中,即景抒情诗有全国卷ⅰ(李白《金陵望汉江》)、北京卷(陆游《西村》)、上海卷(杜甫《野望》)、天津卷(王维《登裴秀才迪小台》)。

即事感怀诗有全国卷ⅱ(杜甫《丹青引赠曹将军霸》)、全国卷ⅲ(曹翰《内宴奉诏作》)。

本文只就即景抒情诗的鉴赏进行解说。

在即景抒情诗中,诗人所借助的客观景物往往是山、水、田园、鱼虫鸟兽等。

诗人将自己的感情转移到客观景物上,使景物带上感情色彩,诗中所抒发的情感往往由所描写的景物触发。

因此,可以以赏析景物为切入口来答题。

其提问方式有:

①恳请融合诗句表明其中使用了哪些表现手法?②全诗抒发了作者怎样的情感?

③全诗运用哪些意象,营造出了怎样的意境?表达了什么思想感情?以上3个题干,有问表现手法的,有问思想感情的,有问意象运用表达情感的,基本包涵了古诗考查的方方面面。

也就是说,在解答即景抒情诗题时,研究题干的特点不重要,因为其设问方式与其他古诗基本一样。

所以,我们得把研究重点放到答题内容和方法上去。

下面我们用3个例题解说。

基准1读王维的《尼里裴秀才迪小台》,提问:恳请融合诗句表明颔联使用了哪些表现手法。

端居不出户,满目望云山。

落日鸟边下,秋原人外闲。

遥知远林际,不见此檐间。

好客多乘月,应门莫上关。

即景抒怀诗鉴赏(快班定稿)一.[学习目标]1.知识与能力:了解咏物诗的特点。

2.方法与过程:通过做题,掌握咏物诗的解题步骤。

二【自主学习】(一)、即景抒情诗概念即景抒情诗:指的是寓情于景,借助客观景物的描写来抒发诗人主观感情的诗作,也称为借景抒情诗。

(二)、即景抒情诗鉴赏要点1.把握形象的特征和寓意2.体味诗歌情景交融的意境3.领会诗人写景所表现的情感(三)、即景抒情诗歌常见意象举例(1)送别类意象(或表达依依不舍之情,或叙写别后相思)如杨柳、长亭、南浦、酒等(2)思乡类意象(或表达对家乡的思念,或表达对亲人的牵挂)如月亮、鸿雁、双鲤、捣衣等(3)愁苦类意象(或表达忧愁、悲伤的心情,或渲染凄冷悲凉的气氛)如梧桐、芭蕉、流水、猿猴、杜鹃等(4)抒怀类意象(或托物显示高洁的品质,或抒发感慨)如菊花、梅花、松柏、竹、冰雪、草木等(5)爱情类意象(用以表达爱恋、相思之情)如红豆、莲花、连理枝、比翼鸟等(6)战争类意象(或表达对战争的厌恶,或表达对和平的向往,或表达自己的豪情壮志)如投笔、长城、楼兰、柳营、请缨、羌笛等(四)、即景抒情诗常见意境苍凉、雄浑、辽阔、高远、壮阔、深远、空寂、幽静、幽美、宁谧、朦胧、寥落、萧条、荒凉、冷寂、凄清、清幽等(五)、即景抒情诗表达的情感1.借景表达自己与众不同,厌倦官场,不愿同流合污的高贵品质。

2.表达报国无门、怀才不遇等感伤。

3.表达客居他乡,怀友思亲的感情,或其他或喜或悲或忧的感情。

4.描写自然景物,表现对田园生活的向往和追求。

【考题试做】一、(2014新课标卷Ⅰ)阅读下面这首宋词,完成8~9题。

阮郎归无名氏①春风吹雨绕残枝,落花无可飞。

小池寒渌欲生漪,雨晴还日西。

帘半卷,燕双归。

讳愁无奈眉②。

翻身整顿着残棋,沉吟应劫迟③。

[注]①作者一作秦观。

②讳愁:隐瞒内心的痛苦。

③劫:围棋术语。

(1).词上阕的景物描写对全词的感情抒发起了什么作用?请结合内容分析。

(5分)(2)此的下片“帘半卷,燕双归”这一景物的描写,暗含着怎样的情感?(3).末尾两句表现了词中人物什么样的情绪?是如何表现的?请简要阐述。

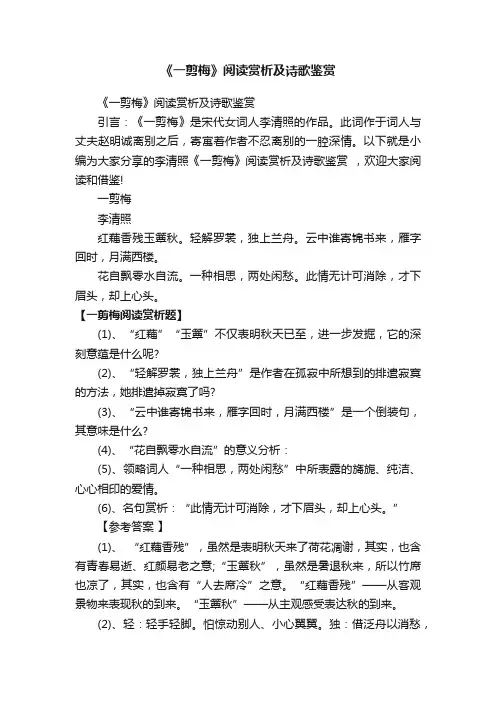

《一剪梅》阅读赏析及诗歌鉴赏《一剪梅》阅读赏析及诗歌鉴赏引言:《一剪梅》是宋代女词人李清照的作品。

此词作于词人与丈夫赵明诚离别之后,寄寓着作者不忍离别的一腔深情。

以下就是小编为大家分享的李清照《一剪梅》阅读赏析及诗歌鉴赏,欢迎大家阅读和借鉴!一剪梅李清照红藕香残玉簟秋。

轻解罗裳,独上兰舟。

云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。

一种相思,两处闲愁。

此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

【一剪梅阅读赏析题】(1)、“红藕”“玉簟”不仅表明秋天已至,进一步发掘,它的深刻意蕴是什么呢?(2)、“轻解罗裳,独上兰舟”是作者在孤寂中所想到的排遣寂寞的方法,她排遣掉寂寞了吗?(3)、“云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼”是一个倒装句,其意味是什么?(4)、“花自飘零水自流”的意义分析:(5)、领略词人“一种相思,两处闲愁”中所表露的旖旎、纯洁、心心相印的爱情。

(6)、名句赏析:“此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

”【参考答案】(1)、“红藕香残”,虽然是表明秋天来了荷花凋谢,其实,也含有青春易逝、红颜易老之意;“玉簟秋”,虽然是暑退秋来,所以竹席也凉了,其实,也含有“人去席冷”之意。

“红藕香残”——从客观景物来表现秋的到来。

“玉簟秋”——从主观感受表达秋的到来。

(2)、轻:轻手轻脚。

怕惊动别人、小心翼翼。

独:借泛舟以消愁,非闲情逸致的游玩。

过去和夫君双双泛舟,充满诗情画意,今天独自击楫,眼前的情景只能勾起往事,怎能排遣得了呢?独:——如果丈夫在家,夫妻一起去划船该多好啊!(3)、顺序:月满时——上西楼——望云中——见回雁——思及谁寄锦书来谁——赵明诚谁寄——明月自满,人却未圆;雁字空回,锦书无有词人因惦念游子行踪,盼望锦书到达,遂从遥望云空引出雁足传书的遐想,不管白日月夜,无论舟上楼中,萦绕于词人心头。

(4)、1、写眼前之景,花落水流,与“红藕香残”、“独上兰舟”相拍合;2、其所象喻的人生、年华、爱情、离别——无可奈何花落去,水流无限似侬愁(5)写自己相思之苦、闲愁之深的同时,由己身推及到对方,深知这种相思与闲愁不是单方面的,而是双方的,足见两心相印。

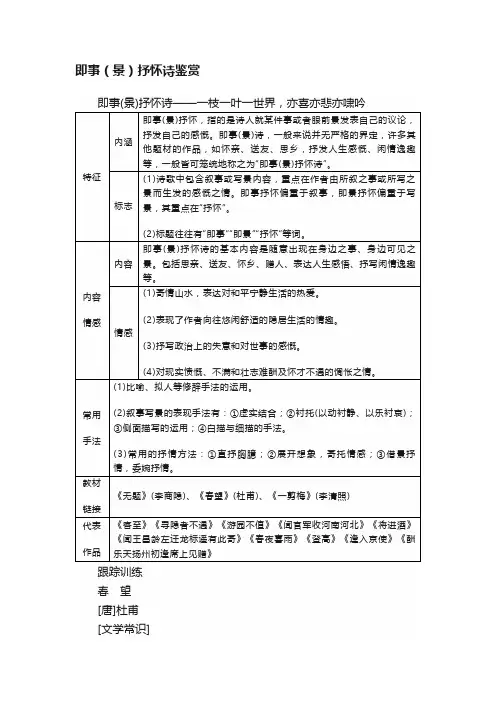

即事(景)抒怀诗鉴赏

鸟落泪。

你赞成哪一种?为什么?

答案(示例一)我赞成诗人落泪。

该联运用了触景生情的写法,诗人面对国家破碎,种种念头齐涌上心头,禁不住见花落泪,闻鸟惊心,表达了诗人感时伤世的感情。

(示例二)我赞成花鸟落泪。

诗人移情于物,以花鸟拟人,写花也溅泪,鸟亦惊心,表达了诗人伤感时世的感情。

3.“烽火连三月,家书抵万金”两句中“抵万金”的含义是什么?表达了诗人怎样的思想感情?

答案“抵万金”写出了家书的珍贵;表达了诗人对妻子儿女的强烈思念之情。

4.“白头搔更短,浑欲不胜簪”展现了诗人怎样的形象?

答案展现了诗人的苍老之态、苍老之快以及他忧国忧民的爱国志士的光辉形象。

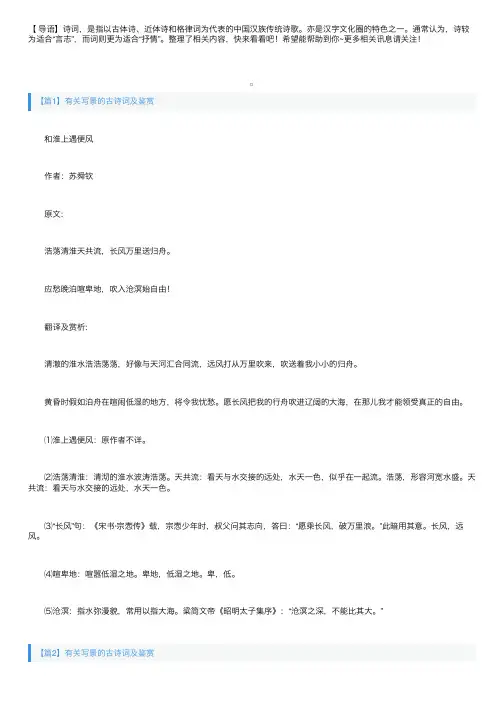

【导语】诗词,是指以古体诗、近体诗和格律词为代表的中国汉族传统诗歌。

亦是汉字⽂化圈的特⾊之⼀。

通常认为,诗较为适合“⾔志”,⽽词则更为适合“抒情”。

整理了相关内容,快来看看吧!希望能帮助到你~更多相关讯息请关注!【篇1】有关写景的古诗词及鉴赏 和淮上遇便风 作者:苏舜钦 原⽂: 浩荡清淮天共流,长风万⾥送归⾈。

应愁晚泊喧卑地,吹⼊沧溟始⾃由! 翻译及赏析: 清澈的淮⽔浩浩荡荡,好像与天河汇合同流,远风打从万⾥吹来,吹送着我⼩⼩的归⾈。

黄昏时假如泊⾈在喧闹低湿的地⽅,将令我忧愁。

愿长风把我的⾏⾈吹进辽阔的⼤海,在那⼉我才能领受真正的⾃由。

⑴淮上遇便风:原作者不详。

⑵浩荡清淮:清沏的淮⽔波涛浩荡。

天共流:看天与⽔交接的远处,⽔天⼀⾊,似乎在⼀起流。

浩荡,形容河宽⽔盛。

天共流:看天与⽔交接的远处,⽔天⼀⾊。

⑶“长风”句:《宋书·宗悫传》载,宗悫少年时,叔⽗问其志向,答⽈:“愿乘长风,破万⾥浪。

”此暗⽤其意。

长风,远风。

⑷喧卑地:喧嚣低湿之地。

卑地,低湿之地。

卑,低。

⑸沧溟:指⽔弥漫貌,常⽤以指⼤海。

粱简⽂帝《昭明太⼦集序》:“沧溟之深,不能⽐其⼤。

”【篇2】有关写景的古诗词及鉴赏 西湖杂咏·秋 作者:薛昂夫 原⽂: 疏林红叶,芙蓉将谢,天然妆点秋屏列。

断霞遮,⼣阳斜,⼭腰闪出闲亭榭。

分付画船且慢者。

歌,休唱彻;诗,乘兴写。

翻译及赏析: 深秋来了,落⽊萧萧,原先茂密的树林看上去变得稀疏了。

但是,那⼭上的红叶,还有那即将谢去的芙蓉,这时却格外惹⼈喜爱。

周围的群⼭,造化成了秋天的屏障,⼀重⼀重,千姿百态的呈现在我们⾯前。

晚霞被遮断,⼣阳斜照在⼭坡上,⼭腰间⼜忽然显露出悠悠然的令⼈神往的亭榭。

啊,多么美好的景⾊呵!画船上的艄公,请你慢慢的划,让我再看看。

唱歌的,请继续唱,不要停下来。

写的,请乘着⾃⼰兴致,尽情的写吧,千万不要停笔。

秋屏:秋天的屏障。

亭榭:亭阁台榭。

即景抒怀诗、借景抒情诗鉴赏即景抒怀诗即景抒怀,指的是诗人因眼中所见引起了心中的某种感触,于是描绘当时的景物来抒发自己的感慨。

与借景抒情诗先有“情”,后有“景”,诗人是为“情”而找“景”不同的是,即景抒怀诗是先有“景”后有“情”,“情”是因了“景”的触动而起的,这类诗作题材广泛,诗人往往是兴之所至,妙手偶得,多有一些佳句。

那么,这类诗该如何欣赏呢?首先,要欣赏即事感怀诗的“事”与“怀”结合得是否高明。

且看下面这首唐诗:逢入京使岑参故园东望路漫漫,双袖龙钟*泪不干。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

*龙钟:泪水淋漓沾湿的样子。

诗的前两句抒写自己离开了故乡,立马在西域路上。

回望长安景色,一种从未有过的孤寂凄凉之感袭上心头,不禁思乡念亲,双泪痛流。

这里真实而率直地抒写了诗人的这种心情,令人感到亲切可信。

后两句生动传神地写了路中偶遇奉命返京述职的故知,急切地托他带个报平安的口信回家的情景。

这里突出了环境的荒凉和相逢的意外所引起的诗人对亲人真挚、深厚的眷念之情。

此诗不假雕琢,信口而成,而又感情真挚。

这瞬间的触动所表达的感情正是许多人心头所想、口里要说的话,一经诗人用艺术手法加以提炼和概括,便具有了典型的意义。

诗作在平易之中显出丰富的韵味,自能深入人心,历久不忘。

其次,我们还要体味诗人所抒之“怀”是否真挚感人。

我们来看唐人崔护具有传奇色彩“本事”的《题都城南庄》:去年今日此门中,人面桃花相映红。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

关于此诗的“本事”是这样的:“崔护……举进士下第,清明日,独游都城南,得居人庄,一亩之宫,而花木丛萃,寂若无人。

叩门久之,有女子自门隙窥之,问曰:…谁耶?‟以姓字对,曰:…寻春独行,酒渴求饮。

‟女子以杯水至,开门,设床命坐,独倚小桃斜柯伫立,而意属殊厚,妖姿媚态,绰有余妍。

崔以言挑之,不对,目注者久之。

崔辞去,送至门,发不胜情而入,崔亦睠盼而归。

嗣后绝不复至。

及来岁清明日,忽思之,情不可抑,径往寻之,门墙如故,而已锁扃之,因题诗于左扉曰……”(唐孟棨《本事诗·情感》)本诗次句“人面桃花相映红”不仅为艳若桃花的“人面”设置了美好的背景,衬出了少女光彩照人的面影,而且含蓄地表现出诗人目注神驰,情摇意夺的情状和双方脉脉含情、未通言语的情景。

朱淑贞《即景》原文、注释、译文及赏析【原文】即景(1)朱淑贞竹摇清影罩幽窗 (2) ,两两时禽噪夕阳 (3) 。

谢却海棠飞尽絮 (4) ,困人天气日初长。

【注释】(1)诗题一作《清昼》。

诗用工笔细描的手法,通过初夏的景色写夏日日长人困,少妇空房独坐,郁郁寡欢了无情趣的苦闷与忧伤。

即景:就眼前之景,有感而作。

(2)清影:清幽的影子。

幽窗:幽静的窗户。

(3)时禽:应时的鸟。

噪:吵扰。

(4)谢却:凋谢。

絮:柳絮。

【译文】竹子在微风中摆动着,清雅的影子笼罩着幽静的窗户,成双成对的候鸟在夕阳中翻飞,聒噪个不停。

海棠花已经凋谢了,柳絮也已飘落尽了。

使人困倦的初夏已经来临,白天也渐渐长起来了。

【赏析】朱淑真,本卷《落花》已介绍。

此诗《千家诗》作《即景》。

《断肠集》作《清昼》,似比《即景》贴近诗歌内容一些。

此诗以处于青春期少女的眼光写了初夏的情景。

前两句写景。

首句从视觉的角度写竹子在窗外摇动着。

明明是风摇翠竹,诗人却写成翠竹摇动着自己的影子,不写风,风已在其中,这样写就显得更有新意。

“罩幽窗”指笼罩着幽静的纱窗,使用“罩”字表明绿荫之浓,同时也表明诗人多少有点压抑感。

次句从听觉的角度写成双成对的鸟儿在夕阳中喧闹着。

“两两”值得注意,也就是说在诗人的心目中,这些鸟儿都是成双配对的,诗人希望找个对象的隐秘心理在不经意中流露出来了。

“时禽”,应时的鸟。

“噪”是很多鸟待在树上叫,“噪”字告诉我们这些鸟儿仿佛与诗人过不去,故意叫给她听的,使她感到有点儿孤单与烦恼。

后两句写感受。

三句用形象化的语言告诉我们,海棠花谢了,柳絮消失了,春天已经过去了。

末句写使人感到困倦的夏季白天越来越长了。

则诗人感到空虚、寂寞、无聊、时间难以消遣的情绪从诗中渗透了出来。

明徐伯龄《蟫精隽》说:“后村刘克庄尝选其诗,若‘竹摇清影’等句,为世脍炙。

”用通俗流畅的语言,真实地表达自己的思想感情,也许是此诗能广泛流传的原因。