清代画作03

- 格式:ppt

- 大小:5.65 MB

- 文档页数:62

三幅画宗璞阅读答案引言宗璞(1622年-1691年),字文瑾,号草堂,清代画家。

他擅长绘制山水画和人物画,并在画坛上享有很高的声誉。

其中,宗璞的三幅画作《溪山清远图》、《山中烧石图》和《渔舟唱晚图》被认为是他的代表作之一。

这三幅画作形式迥异,各自具有独特的艺术特点。

本文将对这三幅画作进行阅读分析,以便更好地理解宗璞的艺术风格和创作思路。

一、《溪山清远图》《溪山清远图》是宗璞创作的一幅山水画作。

整幅画布被山间溪流和苍翠的树木填满,画面形象生动,给人以郁郁葱葱的感觉。

在整个画面的中心位置,是一座宏伟的山峰,山峰顶部云雾缭绕,显得神秘而壮丽。

画家运用淡彩技法,将山峰轻轻一笔勾勒出来,给人一种朦胧的美感。

宗璞在绘制溪流和树木时,运用了一种流畅而自然的笔触。

他巧妙地利用点、线、面的组合,表达出山间溪流的流动和树木的生命力。

在画面的远处,画家运用深浅不一的山体和树木,强调了空间的延伸感,使整个画面具有立体感。

此外,宗璞在绘制人物时也很有特色。

他将一个小小的人物置于画面的右下角,与宏大的山峰形成鲜明的对比。

这种对比不仅增强了画面的层次感,也表达了作者对大自然的敬畏之情。

人物的衣着和动作都很朴素,使人感觉他与自然融为一体。

总的来说,宗璞的《溪山清远图》通过运用不同的技法和构图手法,展现了山水画的韵味和美感。

他的笔触轻灵,色彩淡雅,给人以宁静而舒适的感受。

二、《山中烧石图》《山中烧石图》是宗璞的一幅人物画作品。

整个画面非常简洁,只有一个人物和一片山石。

画家通过极简的构图,表达了他对人物的关注和对大自然的热爱。

在画面上方的小篆字称为“山中烧石图”。

它使整幅画作显得更加具有古朴的韵味。

宗璞巧妙地将人物置于画面的中央,让人物成为画面中唯一的焦点。

人物的身姿自然而舒展,抓住了观众的眼球。

值得注意的是,画家巧妙地运用了草石。

画面上的黑褐色大石与人物成为鲜明的对比,突出了人物的形象和位置。

宗璞以朴素的线条勾勒出石块的纹理和形态,使观者可以感受到石头的质感。

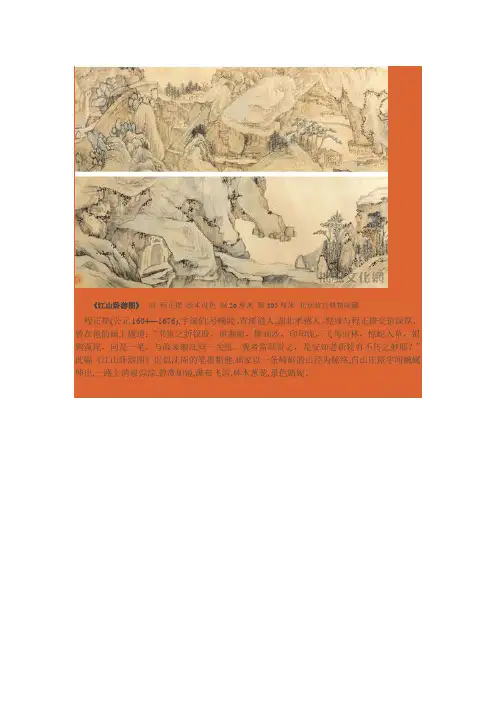

《江山卧游图》清程正揆纸本设色纵26厘米横305厘米北京故宫博物院藏程正揆(公元1604—1676),字端伯,号鞠陵、青溪道人,湖北孝感人。

髡残与程正揆交谊深厚,曾在他的画上题道:“书家之折钗股,屋漏痕,锥画沙,印印泥,飞鸟出林,惊蛇入草,银钩虿尾,同是一笔,与画家皴法同一关纽。

观者雷同赏之,是安知老斫轮有不传之妙耶?”此幅《江山卧游图》近似沈周的笔墨粗健,画家以一条崎岖的山径为脉络,自山庄屋宇间蜿蜒伸出,一路上清泉淙淙,碧潭如镜,瀑布飞泻,林木葱茏,景色旖旎。

《崇阿茂树图》清张学曾纸本水墨纵93厘米横41.5厘米北京故宫博物院藏张学曾,字尔唯,山阴(今浙江绍兴)人,曾作过苏州知府,擅画山水,风格苍秀。

张学曾画访董源,在清代美术史家周亮工《读画录》中记载: “虽有六法,而写意本无一法,妙处无他,不落有而已。

世之目匠笔者,以其为法所碍。

......笔势空苍,吐纳北苑,不作元人佻薄气。

”对张学曾的绘画风格作了很好的评价。

此画苍秀古竣,是清代山水画的杰出之作。

《山水册》清王铎洒金笺纸本设色纵20厘米横20厘米辽宁省博物馆藏王铎(公元1592—1652),明末清初的书法家。

字觉斯,号十樵,又号痴仙道人,孟津(今属河南)人。

曾官至礼部尚书,东阁大学士。

所选《山楼雨雾图》画高岭临溪,树木丰茂,远山如影,画面上景色湿润,风格清新。

此画层次分明,注意用墨色的浓淡来拉开画面景物的空间距离;从画面的局部看,墨色的变化微妙,色调丰富。

《十里松荫图》画倾斜而上的土岗上,遒劲的松树姿态各异,错落而生,松荫下一人策杖沿山径而行。

《山水册》清刘度绢本设色纵27厘米横20厘米上海博物馆藏刘度,生卒不详,明末清初画家,字叔宪,一作叔献,钱塘(今浙江杭州)人。

这套册页共八开,这里选两幅。

《苇渚群雁图》描写的是溪塘秋暮的景色。

用干而淡的笔墨画芦苇,用笔草率而层次分明。

全图施以淡赭色,表现清秋薄暮的气氛。

《溪山楼阁图》写冈阜叠起,林木茂密,左面山崖处瀑布直泻,主山峥嵘突兀,烟霭弥漫,屋宇隐露,虚实相生,宁静空灵。

清代早期画圣王翚四十幅精品绘画作品赏析中国清代绘画,在当时政治、经济、思想、文化等方面的影响下,呈现出特定的时代风貌。

卷轴画延续元、明以来的趋势,文人画风靡,山水画勃兴,水墨写意画法盛行。

文人画呈现出崇古和创新两种趋向。

在题材内容、思想情趣、笔墨技巧等方面各有不同的追求,并形成纷繁的风格和流派。

宫廷绘画在康熙、乾隆时期也获得了较大的发展,并呈现出迥异前代院体的新风貌。

民间绘画以年画和版画的成就最为突出,呈现空前繁盛的局面。

清代绘画发展的历史进程,与整个社会的发展变迁相联系,亦可分为早、中、晚三个时期。

清朝早期。

这一时期,文人山水画兴盛,并形成两种截然不同的艺术追求。

承续明末董其昌衣钵的四王画派,以摹古为宗旨,受到皇室的重视,居画坛正统地位。

活动于江南地区的一批明代遗民画家,寄情山水,借画抒怀,艺术上具有开拓、创新精神,以金陵八家、“四僧”、新安派为代表。

我们这里分享清朝早期人称画圣大画家王翚精品绘画作品。

王翚(1632年4月10日─1717年11月15日),字石谷,号耕烟散人、剑门樵客、乌目山人、清晖老人等。

江南省苏州府常熟人(今江苏常熟)。

清代著名画家,被称为“清初画圣”。

与王鉴、王时敏、王原祁合称山水画家“四王”,论画主张“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵。

”王翚其画笔墨功底深厚,长于摹古,几可乱真,但又能不为成法所囿,部分作品富有写生意趣,构图多变,勾勒皴擦渲染得法,格调明快。

在四王中比较突出。

其画在清代极负盛名,康熙三十年(1691年)奉诏绘制《康熙南巡图》,历时三年完成,受到皇太子胤礽召见,并绘扇书以“山水清晖”四字作为褒奖。

被视为画之正宗,追随者甚众,因他为常熟人,常熟有虞山,故后人将其称为虞山派。

传世作品有《康熙南巡图》(与杨晋等人合作)、《虞山枫林图》《秋树昏鸦图》《芳洲图》《江深草阁图》《仿黄鹤山櫵秋山萧寺图》《仿巨然溪山雨霁图》《仿巨然楚山欲雨图》《万壑千岩图》《庐山听瀑图》《寒塘鸿鶒图》《山窗读书图》《石磴林泉图》《溪山红树图》《山阴霁雪图卷》《岩栖高士图》《仿巨然夏山图》《仿王蒙秋山草堂图》《仿巨然夏山清晓图》《水竹幽居图》《青溪送别图卷》《晚梧秋影》《杏花春雨图》《庐山白云图卷》《李成关山雪霁图》《夏山烟雨图》《夏五吟梅图》《山水图》《山川浑厚图》《仿黄公望山水图》《秋山万重图》《陡壑奔泉图》《九华秀色图》《仿巨然烟浮远岫图》《桃花鱼艇图》《唐寅诗意图》《水阁幽人图》《山窗封雪图》《草堂碧泉图》《江山秋色图》等。

法适当借⽤了焦点透视法,并⼒图在设⾊上⽤晕染的深浅表现构件的明暗关系,突出建筑的⽴体感。

从作品整体看,构图、线条、⾊彩并没有摆脱明代画家仇英的设⾊界画系统,画⾯带有较多的装饰⾊彩和平⾯感觉,在表现建筑的体积感和建筑材料的质感上尚显不⾜。

清代中期冷枚《⼗宫词图》赏析《⼗宫词图》册,清,冷枚绘,10开,绢本,设⾊,每开纵33.1cm,横29.3cm。

北京故宫博物院藏。

本幅⽆作者款印。

钤乾隆、嘉庆内府收藏诸印。

此套图册共10开,描绘历代贤德后妃或贵族⼥⼦的故事,和《养正图》册具有同样鲜明的教育意义。

对题有梁诗正书写的弘历承继帝位前于雍正⼗三年(1735年)所作的诗句,与图画互为辉映。

由于图册以历代宫廷⽣活为题,故每幅画⾯均有对宫廷建筑的描绘,但因为作者只是宫廷画⼯,并不具备对前代建筑的了解与认知,同时历史⼈物画“成教化,助⼈伦”的政治功⽤也淡化了这些作为⼈物故事背景的历代宫廷建筑,使其更多地带有装饰性与程式化⾊彩,并没有呈现出不同时代的建筑风貌。

值得注意的是,册中建筑的描绘均采⽤“海西画法”,冷枚作品中体现的这种画风特性,是在中国传统界画的基础上运⽤透视法增强画⾯的空间深度感并以明暗关系区分阴阳向背,说明曾为康熙皇帝所赏识的“海西法”在雍正、乾隆朝的宫廷建筑绘画中已被⽇渐欣赏和接受。

清代中期冷枚《美⼈献寿图》赏析众所周知,宫廷画师要求绘画成就达到最⾼境界⽅能担当,⽽冷枚作为康雍⼲三代“宫廷画宗师”,其绘画作品也代表了宫廷绘画的顶尖技法。

其绘制的《康熙万寿圣典图卷》被后世称为“清代的《清明上河图》”。

清代中期冷枚《春乐图》赏析洋画法,⽽冷枚与其师焦秉贞等⼈正是吸收了西⽅绘画技法的代表⼈物。

于是冷枚离开宫廷13年,成为了⼀名在野的画家,⽽从前画中的“⾂”字款,也变为了“⾦门画史”的朱⽂印。

清代中期冷枚《樵夫图》扇⾯赏析冷枚《樵夫图》扇⾯,不独笔精墨妙,画意亦颇饶趣味。

画⾯:⼀樵者坐于扁担之上,偷暇捧书渴读,津津有味。

清代楊晉畫作欣賞杨晋(1644-1728),字子和,一字子鹤,号西亭,又号谷林樵客、鹤道人,署野鹤,江苏常熟人,王翚入室弟子。

王翚出游,晋必随行。

作图凡有人物、动物及点景,皆由晋补绘。

【名称】清杨晋豪家佚乐图【年代】清代【简介】绢本,设色,纵56.2厘米,横1274厘米。

现藏南京博物院。

这幅画在构图上疏朗、大气,湖石、古松、竹林、长廊的协调组合,呈现着贵族园林的气派。

而画家又通过水的润泽、树的繁茂、竹林的蓊郁,营造了夏日宜人的气氛,为贵族妇人和孩童提供了舒适的悠游环境。

三组人物的安排自然、巧妙,仕女、幼童或于浓荫草坪上闲坐,或游玩、或观荷,皆生动有别,独立成景之际,又相互映衬。

此画用笔工致,设色明丽,石青、石绿、花青、赭石等色彩运用协调。

人物的衣服多为淡色,较好地烘托出贵妇的气质。

纵观全画,人物神态安闲,园林环境清幽,凉爽之气扑面而来。

该画款署:“岁次戊辰嘉平虞山杨晋写。

”钤“杨晋之印”、“子鹤氏”两方印。

戊辰为康熙二十七年(1688年),那年杨晋45岁,可见此作是其中年的精心之作。

名称】清杨晋石谷骑牛图【年代】清代【简介】立轴,纸本,墨笔,纵81.6厘米,横33.5厘米。

北京故宫博物院藏。

此图款题为“画白石翁诗意”,所提“白石翁”是明代吴门画派的创始人沈周,晚号白石翁,人称白石先生。

所画者为王翠,字石谷,号耕烟散人,为清初“虞山派”创立者,而作者即是早期虞山派的佼佼者,经常与师同绘画作。

此图中王翠头戴斗笠,身垫蓑衣,骑于牛背之上,缓缓而行,像是雨过天晴之后,徜徉于乡野小径。

墨色轻润,渲染有致,勾画简洁,却神韵俱足,充满诗情画意。

【名称】清杨晋天香书屋图卷【年代】清代【简介】手卷,设色纸本,1682年,30.5×363cm,约10.0平尺。

引首∶天香书屋图。

壬戌三月展上巳上,蒋介题於笏溪古屋。

钤印∶蒋介之印、于石所作、花气薰禅。

款识∶雍正庚戌新秋,倣赵大年天香书屋图笔意扵东水雲精舍,西亭老人杨晋。

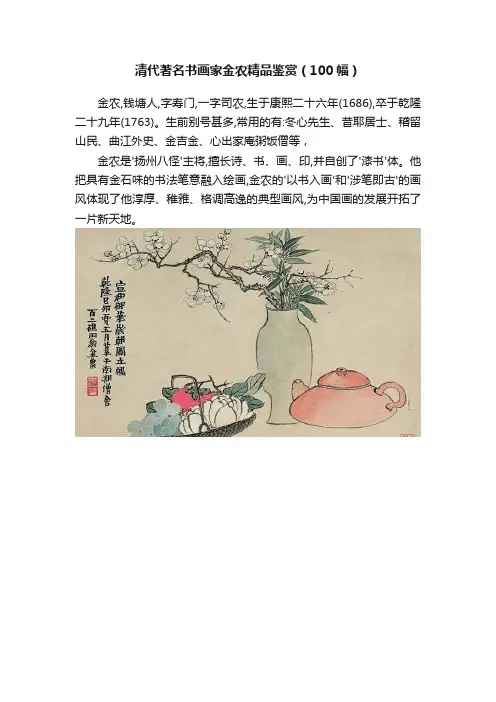

清代著名书画家金农精品鉴赏(100幅)

金农,钱塘人,字寿门,一字司农,生于康熙二十六年(1686),卒于乾隆二十九年(1763)。

生前别号甚多,常用的有:冬心先生、昔耶居士、稽留山民、曲江外史、金吉金、心出家庵粥饭僧等,

金农是'扬州八怪'主将,擅长诗、书、画、印,并自创了'漆书'体。

他把具有金石味的书法笔意融入绘画,金农的'以书入画'和'涉笔即古'的画风体现了他淳厚、稚雅、格调高逸的典型画风,为中国画的发展开拓了一片新天地。

金农的绘画题材广泛,表达的审美意趣多带有禅意,这些绘画作品是对当时社会生活的反映,也是文人意趣的反映。

金农的画作不追求形似,而重在尚意,其笔触不拘泥于成法,而追求通过形来传递内在的神韵,其画作具有较强的平民化的气息和对佛的尊重与敬意。

金农作画古怪,性格放荡不羁,终年在外游玩漂泊,即便“岁得千金,亦随手散去。

金农的书法与绘画与“扬州八怪”其他画家相比,有着自

己独特之处。

以书法笔意入画,并且自然地融进了金石碑版,从而增添了绘画的抒情性,也使绘画有了空间感,使中国画的写意油然而生。

梅花是金农钟爱的题材, 他的梅图, 师古人, 又师造化, 大胆创新, 具有鲜明的艺术特色,金农虽取法古人, 但不同于清初“四王”无法突破古人法则, 流于范式, 而是批判地继承, 做到了“笔墨当随时代”。

金农也把这种创新精神贯彻到梅图的创作中,他的梅图在形式和意蕴方面独树一帜, 即使与同时期的汪世慎、高西堂等作梅大家相比也毫不逊色。

清四王清初六家山水作品欣赏图.文/香儿的空间复制.编辑/齐鲁人【齐鲁人按】“清四王”是指明末清初的王时敏、王鉴、王翚和王原祁。

他们接受董其昌的艺术思想,其共同特点是仿古,追摹古人,探究宋元的笔墨传统。

这种思想得到皇室的认可和提倡,被尊为“正统”。

“四王”和吴历、恽寿平又合称“清初六家”,影响后世三百多年。

“四王”各自的画风略有区别,又以师承关系分为“娄东”(王时敏、王鉴、王原祁)和“虞山”(王翚)两派。

对“四王”的评价,见仁见智。

有说“四王”继承和发扬了古人的传统技法和理论,为中国画的传承做出了巨大贡献。

学画,必先临“四王”;亦有说“四王”导致程式化的倾向,以至其后的承袭者们,往往只得古人僵化的躯壳,而未能尽山川之本真。

对艺术的认知,向来如此。

王时敏山水作品《山水图》清王时敏纸本墨笔纵23厘米横31厘米北京故宫博物院藏王时敏(公元1592—1680),字逊之,号烟客、西庐老人。

太仓(今属江苏)人。

他的祖父王锡爵、父亲王衡都是高官。

他也以荫仕太常寺少卿,故人称“王奉常”。

王时敏家富收藏,每遇名迹,即不惜重金搜求,他曾遍摩家藏的宋、元真迹。

王翚、吴历及其孙王原祁均经他传授画艺。

他与王鉴并称“二王”、加上王、王原祁被称为“四王”。

此为王时敏的山水图册之一,作品描绘的是山村景致,一派幽雅静穆的山野景象。

这幅作品在艺术手法上,其笔法取自黄公望,干笔皴擦,湿笔点染,得莽苍之气,功力深邃。

《山水图》清王时敏纸本墨笔纵23厘米横31厘米北京故宫博物院藏《仙山楼阁图》清王时敏纸本墨笔纵133.2厘米横63.3厘米北京故宫博物院藏此画描绘的是长松高岭,溪水村舍。

由画中题识可知此画是一幅贺寿之作。

画中以两株粗壮茂盛的参天巨松压轴,寓意常青不老。

画面的远景是连绵的山岭,水溪从山中流出,至低处汇成大河,在山水林木的环抱中隐约可见幽静的楼阁。

此画在笔墨表现上宗法黄公望,峰峦层叠,树丛浓郁,勾线空灵,苔点细密,皴笔干湿浓淡相映衬,皴擦点染兼用。

清代画家王翚山水画作品欣赏王翚(1632--1717),清代画家。

字石谷,号耕烟散人、剑门樵客、乌目山人、清晖老人等,江苏常熟人。

祖上五世均善画,父王云客专画山水,画风秀雅。

王翚自幼受家庭影响,喜爱绘画,先拜同里张珂为师,专摹元代黄公望的山水画。

王翚(1632--1717),清代画家。

字石谷,号耕烟散人、剑门樵客、乌目山人、清晖老人等,江苏常熟人。

祖上五世均善画,父王云客专画山水,画风秀雅。

王翚自幼受家庭影响,喜爱绘画,先拜同里张珂为师,专摹元代黄公望的山水画。

后受王鉴赏识,被其收为弟子,教他读书和学习书法。

又从师王时敏。

其山水画虽以临古入手,但并非专摹一家,王维的雪景、李成的寒林、董源的平峦远渚、巨然的秋山萧寺、王诜的渔村小雪、米氏父子的云山烟雨以及元代黄公望、吴镇、王蒙、倪瓒的作品,都是他摹绘的对象。

清代画家王翚山水画《山村雨霁图》立轴绢本浅绛设色王翚存世作品很多,大概可以分为两类:一类是临仿古代名家画迹,多是长篇巨制之精品,一般为皇宫王府收藏。

如现藏首都博物馆的《万壑千崖图》和上海博物馆的《仿关仝溪山晴霭图手卷》,都是拟古精品。

另一类是即兴写实小景,笔墨简洁清新,内容生动活泼,多为友人相互馈赠,或应遨酬请的作品。

如现藏故宫博物院的《仿古山水册页》十二开。

虽然题识大都写着“临仿某家”的字样,但明显看出是以古人技法、自家笔墨来图画生活现实中自然景物的。

除上述两类比较典型的风格之外,尚存一部分介乎两类之间的作品,它们既是摹写古人名迹,同时又是述说自己的理解、图画自己的感受、抒发自己的情怀。

这类作品由于情动而援笔,并且有古人成法在胸,因此轻车熟路,所以画来神畅笔活,在不经意中,往往出现很多逸品。

《山村雨霁图》就属这一类。

此图以宋元笔墨,画作者游历过的山川村落:时雨才过,山水澄鲜,树木翠绿,空气清新,屋舍明丽,白云飘忽,令人心旷神怡。

它与天津艺术博物馆收藏的《楚山欲雨图》、《夏山烟雨图》、《溪山晴霭图》同为姊妹篇,是描绘山中从“欲雨”、“雨中”、“雨停”到“雨后”的四种不同的景色,生动逼真,表现了石谷的高超技巧,这就是所谓“从古人处得构景雄奇与林麓掩映而强其骨,以墨染云气与吞吐之势而增其韵”。

《双喜图》《双喜图》是清代画家任伯年创作的一幅独立画作,现藏于故宫博物院。

此画长30.1厘米,宽212.5厘米,画作主题为双喜临门,寓意喜事双重,吉祥如意。

整幅画作以纵轴为基础,分为上下两个部分。

上面一幅画以花鸟为主题,展示了一段春天的景色。

画中花鸟绘得生动自然,鲜花盛开,小鸟欢快地飞舞。

花鸟绘于中央两侧,左侧是一株红色牡丹,右侧是一株白色牡丹。

花朵的色彩鲜艳夺目,栩栩如生。

两只小鸟穿梭于花丛之间,欢快地唱着歌,给人一种喜庆和欢乐的氛围。

下面一幅画以人物为主题,展示了喜庆的场景。

画中的人物装扮豪华,身着绫罗绸缎,宝石华丽。

绘画的人物分为两组,中间是一对新人,旁边是一些贺喜的人。

新人是一对年轻的男女,他们手牵手,笑容灿烂。

新郎身穿绣有龙凤图案的礼服,戴着金冠,胸前佩戴着勋章,显得庄重而奢华。

新娘身穿一袭白色的婚纱,头戴凤冠,腰间系着红色的腰带,宛如仙子下凡。

他们身后站立着一位官员,手持贺词,祝福新人百年好合。

旁边还有一对年长的夫妇,他们也是新人的家人,手持贺礼,祝贺新人幸福美满。

整幅画作风格宏伟壮观,色彩鲜艳明亮,充满喜庆的气氛。

任伯年运用写实的技法,精细地描绘了画中的每个细节,使作品更加逼真。

他巧妙地运用色彩对比来增强视觉效果。

画中的红、白两种色彩形成鲜明的对比,使画面更加醒目。

画中的动态笔触增强了画面的生动感,给人以喜庆蓬勃的感觉。

《双喜图》反映了中国传统文化中婚嫁喜事的庄重和喜庆。

任伯年通过画笔,将这喜庆的场景传达给观众,给人以快乐和祝福。

这幅画作不仅是艺术家的创作,也是中国传统文化的真实写照,深受人们的喜爱。

清朝⼀幅《窥窗见⿁图》,放⼤8倍后,你敢看吗?在中国国家博物馆中,珍藏着众多古代传世书画作品,其中有⼀幅名为《窥窗见⿁图》的作品以其⼤胆的构思和富有设计感的绘画风格,引起了不少⼈的注意。

这幅绘制于清光绪年间的作品,展现的是《聊斋图说·画⽪》“窥窗见⿁”中的场景,该幅画作通过构思巧妙的绘画思路和极具故事性的表现⽅式,将⼈与⿁之间的关系表现得淋漓尽致,⽽把这幅画放⼤后看其中的细节,内容诡异,令⼈不寒⽽栗。

《窥窗见⿁图》也被称为“聊斋⼥⿁图”,画中描绘了这样⼀个故事:清代名书⽣,早已经成家,但终⽇沉迷于美⾊之中不愿⾃拔,书⽣的妻⼦好⾔相劝但却不见起效,于是乎,书⽣的妻⼦请来了⼀名功⼒深厚的道⼠,道⼠在看过书⽣的⾯相之后表⽰,书⽣⼤限将⾄!⾯对这样严重的问题,书⽣疑窦丛⽣,⼀⽇,就悄悄地前往他爱慕的美⼈的后墙窥探,在窗户边,书⽣捅开窗户纸看到令他⼤惊失⾊的⼀幕:⼀只硕⼤的绿⾊厉⿁,正在拿着⽑笔描绘⼀张⼈⽪,这个⼈⽪就是书⽣爱慕的美⼈,书⽣这才恍然⼤悟,及时⽌损。

若你放⼤并仔细查看这幅名作,你就会被这幅画作者超⾼的艺术⽔准所折服。

我们都知道清代是⼀个时代巨变的历史时期,不少西⽅思潮及技术不断的涌⼊中国,并在诸多层⾯产⽣影响,“聊斋⼥⿁图”就是⼀个典型,它吸收了源⾃欧洲绘画中的“透视”画法,同时将西⽅油画融⼊中国古典⽔墨技巧之中,通过多⾓度、多技巧的使⽤,使得这幅画作中的⼈物形象丰富,厉⿁⾝上的⽑发飘逸⾃然,建筑内饰层次分明,⼀幅优秀的作品就这样诞⽣了,难怪⽼佛爷甚为喜爱!《窥窗见⿁》是清代绘画图本《聊斋图说》其中的⼀篇,《聊斋图说》是由⼀位晚清著名商⼈徐润发起策划并搜罗了⼀众绘画⾼⼿,依照清代著名⼩说家蒲松龄《聊斋志异》中的⽂字绘制的传世之作,《聊斋图说》以其⾼度还原了《聊斋》中的各个场景,同时借助了西洋绘画中的“透视”关系,⼀经推出就受到了社会的热捧,恰逢西太后万寿节,徐润就将《聊斋图说》图本进献给她,慈禧见后圣⼼⼤悦。

清朝中期宫廷画师郎世宁四十一幅精品绘画作品赏析琴棋书画,古代被称作文房四艺,是文人墨客颇为称许的娱乐活动,古人认为,抚琴、弈棋、写字、作画,或者只是听琴、观棋、赏字、阅画,领会诗情画意,能赏心悦目,陶冶情操,有益于健康和长寿。

古画中出现的那些生活用品、山川河流,真实地反映了当时人们的生活方式和科技水平,结合古画年代背景的记载,赏画更是别有一番趣味。

——题记中国清代绘画,在当时政治、经济、思想、文化等方面的影响下,呈现出特定的时代风貌。

卷轴画延续元、明以来的趋势,文人画风靡,山水画勃兴,水墨写意画法盛行。

文人画呈现出崇古和创新两种趋向。

在题材内容、思想情趣、笔墨技巧等方面各有不同的追求,并形成纷繁的风格和流派。

宫廷绘画在康熙、乾隆时期也获得了较大的发展,并呈现出迥异前代院体的新风貌。

民间绘画以年画和版画的成就最为突出,呈现空前繁盛的局面。

清代绘画发展的历史进程,与整个社会的发展变迁相联系,亦可分为早、中、晚三个时期。

清代中期,清代康熙末至乾隆、嘉庆年间,随着政权的逐步巩固,社会日趋安定,经济获得持续发展,绘画领域也呈现出繁荣的景象。

“宫廷绘画”可谓名家辈出,人物画家如郎世宁、冷枚、丁观鹏;山水画家如袁江、袁耀;花鸟画家如蒋廷锡、邹一桂,等等。

这些画家的出现,都为清代中期宫的廷绘画增添了不少色彩。

然而“扬州八怪”也诞生于同一时期,且在画史上留下了浓厚的一笔。

我们一起分享郎世宁精品绘画作品。

郎世宁(Giuseppe Castiglione,1688.7.19-1766.7.16),原名朱塞佩·伽斯底里奥内,圣名若瑟,天主教耶稣会修士、画家,意大利米兰人。

1715年(清康熙五十四年)来中国传教,随即入皇宫任宫廷画家,历经康熙、雍正、乾隆三朝,在中国从事绘画50多年,并参加了圆明园西洋楼的设计工作,为清代宫廷十大画家之一。

郎世宁擅绘骏马、人物肖像、花卉走兽,风格上强调将西方绘画手法与传统中国笔墨相融合,受到皇帝的喜爱,也极大地影响了康熙之后的清代宫廷绘画和审美趣味。

郎世宁清绘画作品郎世宁(Giuseppe Castiglione,1688-1766),意大利人,原名朱塞佩·伽斯底里奥内,生于米兰,清康熙帝五十四年(1715)作为天主教耶稣会的修道士来中国传教,随即入宫进入如意馆,成为宫廷画家,曾参加圆明园西洋楼的设计工作,历任康、雍、乾三朝,在中国从事绘画达50多年。

由于郎世宁带来了西洋绘画技法,向皇帝和其他宫廷画家展示了欧洲明暗画法的魅力,他先后受到了康熙帝、雍正帝、乾隆帝的重用。

他是一位艺术上的全面手,人物、肖像、走兽、花鸟、山水无所不涉、无所不精,成为雍正帝、乾隆帝时宫廷绘画的代表人物。

他的代表作品有《聚瑞图》、《嵩献英芝图》、《百骏图》、《弘历及后妃像》、《平定西域战图》等。

【名称】清郎世宁嵩献英芝图【年代】清代【简介】图轴,绢本,设色,纵:242.3cm,横:157.1cm。

故宫旧藏,现藏台北故宫博物院。

在这件作品中郎世宁充分展示了他扎实的素描基本功和利用明暗来表现凹凸立体效果的本领。

画面正中是一只兀立于石上的白鹰,鹰首转向画的右侧,鹰目炯炯,利喙弯曲,鹰爪紧紧抓住石头。

画面的右边是一棵弯曲盘绕的老松,苍老斑驳的树干和前后掩映的松枝仿佛可攀可抚,一棵藤萝攀绕着松树枝干,凹凸玲珑有致,松树的根部和石头的缝隙之间有灵芝数株,其边沿卷起,表现出了灵芝的厚度。

画幅左边为坡石,一条急湍的溪流顺势而下,在山石隙谷中曲折绕行,激起无数的水花。

在这件作品中,郎世宁运用了欧洲的明暗画法,光线从画面左侧上方照射,故而树石的右半边均处于暗部,树干上还留下了阴影,白鹰则刚好位于最显眼的中央,明暗交织,立体感极强,似呼之欲出。

在色彩上,郎世宁也施展了自己的才华,鹰的白色、松树的绿枝、棕红色的灵芝、粉紫色的藤萝花、绛色的土坡等都十分鲜明、绚丽、浓重,与传统的中国水墨画面貌和趣味迥异。

这幅《嵩献英芝图》轴虽然有着明显欧洲画法的因素,但是其画中所含的内容却完全是中国的。

中国山水画鉴赏——清代清代山水画可谓众彩纷呈,四王、四僧、新安画派、金陵画派、虞山画派、娄东画派、扬州画派、京江画派、海上画派等如八仙过海,各显其长。

在朝画家与在野画家或摹古,或革新,以不同的风格丰富了清代山水画坛。

四王的派系势力在道光、咸丰年间渐呈衰微之势,有成就的画家不多,只有汤贻汾与戴熙的山水有所突破,为时人所重,钱杜、胡远、吴庆云等人的山水,也称誉一时。

朱耷、石涛、髡残、弘仁为代表的四僧都是明朝遗民,均抱有强烈的民族意识。

他们借画抒写身世沧桑和抑郁之气,寄托对故国山川的挚爱之情。

艺术上主张“借古开今”,反对陈陈相因,重视生活感受,强调独汗性灵。

今与众画友陆续敬赏之。

重林复嶂图重林复嶂图清王昱纸本设色纵91.3 X横51.8厘米上海博物馆藏王昱,生卒年不详,王原祁堂弟。

擅画山水,师法王原祁和宋、元诸家。

所画山水疏而有致,淡而不薄。

此图山石以干笔皴擦,苔点密集。

云气以淡墨渲染,设色绚烂古雅,画面显得十分浑厚深沉。

南山积翠图南山积翠图清王昱纸本设色纵119 X横55.9厘米北京故宫博物院藏图绘两岸山势逶迤,一溪曲折中流,远山云雾弥漫,溪边坡石树丛间,隐见村落山居,境界深远。

用干笔皴擦,淡墨渲染,多用密点,笔法松秀,设色浅绛。

竹林听泉图竹林听泉图清沈宗骞纸本设色纵90.6 X横35.1厘米上海博物馆藏沈宗骞,生卒年不详,乌程(今浙江湖州)人。

擅画山水人物。

此图为沈宗骞精湛之作。

绘溪畔的竹林中,有一茅舍,屋内有人临窗侧首,似在听泉,静中有动,意境幽远。

画风受“四王” 影响,山石用披麻皴,密集苔点,笔墨秀润。

洞庭秋月图洞庭秋月图清王愫纸本设色纵65.4 X横39厘米上海博物馆藏王愫,生卒年不详,江苏太仓人,侨居苏州,王原祁之侄。

工诗词,擅山水。

笔法简淡、秀润,与王昱、王玖、王宸合称“小四王”。

此图是作者典型作品之一,描绘洞庭湖东山秋色,笔法秀润,与王原祁山水画风一脉相承。

自题“仿方黄鹤山樵笔法”,实为借古人笔法为江南山水写真,只是画法过于纤巧,虽秀润却无高古之趣。

鉴赏之中国历代绘画长卷•清代(一)鉴赏之中国历代绘画长卷· 清代(一)清代绘画在当时政治、经济、思想和文化等方面的影响下,呈现出特定的时代风貌。

宫廷画在康乾盛世获得了较大发展,可称中国绘画顶峰。

文人画日益呈现崇古和创新两种趋向,民间绘画呈现纷繁的风格和流派。

在清代,宫廷绘画可称中国绘画巅峰。

康熙末年至嘉庆年间,清朝政权巩固、疆域统一、社会安定、经济繁荣,出现了所谓“康乾盛世”,绘画上也呈现隆兴景象。

其内容形式丰富,尤以人物画的成就最为突出。

所绘题材包括帝后及皇家、大臣等上层人物的肖像画,表现宫内生活场面的宫廷生活画,纪录重大历史事件的纪实画,反映农耕经济和文艺作品的风俗画,装饰宫廷用的山水画及花鸟画等。

人物有工笔重彩和白描两种画法,花鸟画也有工笔和没骨两法,山水则宗四王一派,中西合璧的画风尤甚,唯独水墨写意画没有传播。

而清宫绘画因长期不为民众所知,许多顶级画家和高水准作品被历史封存。

现今我们可借助网络平台领略昔日皇家艺术风范,而且也可与唐代、北宋和“明四家”三个辉煌时期的优秀作品作一比较。

同时,因众多清宫绘画所描绘场景宏大,需多名画家共同合作绘制,且在绘制前均有小样经皇帝审核批准,故绘画质量之高,艺术水准之精堪,是前人和民间艺术家所无法比拟的。

清代民间绘画也随时局变迁而异彩纷呈,清初,“四僧”与“金陵八家”成民间画坛主流。

顺治至康熙初年,以王时敏、王鉴、王翚和王原祁为代表的“四王”,受到皇室的重视,居画坛正统地位。

但也有一些画家多少承续明末董其昌衣钵,以摹古为宗旨,缺乏创意。

而活动于江南地区的一批明代遗民画家,则寄情山水,借画抒怀,艺术上具有开拓创新精神。

其中石涛、朱耷、髡残和弘仁“四僧”,前两人是明宗室后裔,后两人为明遗民,以前两人绘画成就最为显着。

以龚贤为首,包括樊圻、高岑、邹□、吴宏、叶欣、谢荪、胡□的“金陵八家”,他们重视师法自然,突破成规,创立新意,且具有清新怡人的意趣。

至清代中期,“扬州八怪”成为画坛时尚。