清代山水画赏析

- 格式:docx

- 大小:2.41 MB

- 文档页数:27

《双喜图》《双喜图》是清代文人石涛的一副山水画作,现收藏于中国故宫博物院。

此画作于清代乾隆年间绘制,传世至今已有200多年的历史,被誉为中国古代画坛的国宝。

《双喜图》整体布局以山水为背景,画面中央是一幅高山峻岭,山岩峻峭,树木苍翠,云雾缭绕,给人一种峻拔险峻的感觉。

整幅画作采用穿插的手法,将不同高度的山峰勾勒出来,形成了一幅具有层次感的画面。

这种穿插手法在中国古代山水画中非常常见,能够展现出中国山水画的独特魅力。

在画面的左边,画家运用虚实结合的手法描绘了一片宽广的水面,水面倒映着青山绿树,泛着微微波纹。

这一片水面和山景相互呼应,形成了画面的平衡。

整个画面采用了浓墨重彩的技法,以黑白相间的方式描绘,突出了画面的层次感和立体感。

在画作的右侧,画家描绘了一群飞鸟,有的在天空中翱翔,有的在山间穿梭。

这些鸟在青山绿树的映衬下显得格外美丽。

鸟类在中国画中常常被用来象征自由和快乐,它们的出现使整个画面更加生动活泼。

《双喜图》在构图上采用了多个对称布局,画的是一对虎父母和一对小虎崽。

画中的虎父母非常庄重,它们站在高山之巅,傲视四方,气势非凡。

小虎崽则在母虎的保护下自由撒欢,活泼可爱。

画家以此来象征幸福的家庭,表达了人们对美好生活的向往。

整幅画作用了浓墨重彩的线条,在中国画中称为“丹青”,通过运用墨色的浓度、淡重和水墨的流动变化,营造出一种独特的艺术效果。

这种技法使得整幅画作既充满了力量感又给人一种宁静的美。

《双喜图》的创作题材为山水和动物,展现了自然山水的美丽和动物的生机勃勃。

通过这幅画作,观者能感受到作者对大自然的景色的热爱和对家庭幸福的追求。

整幅画作宛如一个童话般的世界,给人以美好的遐想和情感。

《双喜图》以其独特的构图和鲜明的色彩,展现了中国古代山水画的独特魅力,也体现了清代文人的艺术造诣。

这幅画作一直以来都备受瞩目,不仅在艺术领域具有重要地位,也是中国传统文化的重要组成部分。

千里江山图赏析归纳总结“千里江山图”是中国著名画家、文学家郑板桥所创作的一幅巨幅山水画。

该画作于清代乾隆年间创作完成,以其极富艺术价值和独特的表现手法受到人们的广泛赞赏和喜爱。

本文将对“千里江山图”进行赏析归纳总结。

首先,我们来聚焦于画面构图和主题。

千里江山图以极具气势恢宏的横轴画幅为基础,展示了一幅千里江山的壮丽景色。

画面中以宽阔的河流为主线,河上有扁舟和乘船而行的人物,远山和建筑点缀其间。

首先,画面的布局非常合理,呈现出一种开阔明朗的感觉,给人以宽广感。

其次,画家运用了巧妙的透视法,将远近景混合在一起,形成了一种错落有致的美感。

整幅画的主题是以自然美和人文景观为主,画面中展现出江山的壮丽和自然的奇妙。

其次,我们来分析画家运用的表现手法和细节描绘。

郑板桥以高超的技巧将中国传统的写意山水画法与西方的透视法结合在一起。

在画中,水流的绘画手法独具一格,巧妙地捕捉到了水波的变化和水面的倒影,使观者仿佛能感受到水流的动态和波澜壮阔。

同时,山的描绘也十分细腻,画家运用了传统的墨色渲染技法,以及稳定的线条描绘,使山的形态明确而有力。

另外,在人物形象的刻画上,画家注重捕捉人物的神态和姿势,使得人物栩栩如生,生动有血有肉。

再次,我们来谈一下“千里江山图”所代表的意义和价值。

这幅画作不仅仅是一幅山水画,更是一幅国家风貌和民族精神的写照。

它通过江山的壮丽和自然景色的描绘,表达了中国人对大自然的敬畏和崇拜之情。

同时,画中人物的活动也反映了中国人民朴素而乐观的生活态度。

这幅画作通过抒发画家的情感和感知,向观者传递了一种情怀和情感,引起人们对自然美和人文景观的关注和思考。

综上所述,“千里江山图”以其独特的构图、出色的表现技巧和深远的意义,成为中国山水画的经典之作。

它将中国传统山水画的精髓与现代深度结合,展示了中国山水画独特的魅力和艺术价值。

此画作不仅让人们感受到大自然的壮丽和美妙,更引发着人们对于人类与自然和谐共生的思考。

清代早期画圣王翚四十幅精品绘画作品赏析中国清代绘画,在当时政治、经济、思想、文化等方面的影响下,呈现出特定的时代风貌。

卷轴画延续元、明以来的趋势,文人画风靡,山水画勃兴,水墨写意画法盛行。

文人画呈现出崇古和创新两种趋向。

在题材内容、思想情趣、笔墨技巧等方面各有不同的追求,并形成纷繁的风格和流派。

宫廷绘画在康熙、乾隆时期也获得了较大的发展,并呈现出迥异前代院体的新风貌。

民间绘画以年画和版画的成就最为突出,呈现空前繁盛的局面。

清代绘画发展的历史进程,与整个社会的发展变迁相联系,亦可分为早、中、晚三个时期。

清朝早期。

这一时期,文人山水画兴盛,并形成两种截然不同的艺术追求。

承续明末董其昌衣钵的四王画派,以摹古为宗旨,受到皇室的重视,居画坛正统地位。

活动于江南地区的一批明代遗民画家,寄情山水,借画抒怀,艺术上具有开拓、创新精神,以金陵八家、“四僧”、新安派为代表。

我们这里分享清朝早期人称画圣大画家王翚精品绘画作品。

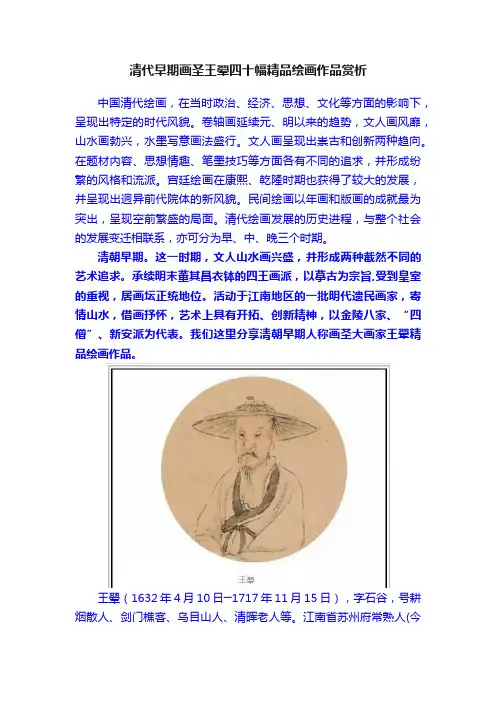

王翚(1632年4月10日─1717年11月15日),字石谷,号耕烟散人、剑门樵客、乌目山人、清晖老人等。

江南省苏州府常熟人(今江苏常熟)。

清代著名画家,被称为“清初画圣”。

与王鉴、王时敏、王原祁合称山水画家“四王”,论画主张“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵。

”王翚其画笔墨功底深厚,长于摹古,几可乱真,但又能不为成法所囿,部分作品富有写生意趣,构图多变,勾勒皴擦渲染得法,格调明快。

在四王中比较突出。

其画在清代极负盛名,康熙三十年(1691年)奉诏绘制《康熙南巡图》,历时三年完成,受到皇太子胤礽召见,并绘扇书以“山水清晖”四字作为褒奖。

被视为画之正宗,追随者甚众,因他为常熟人,常熟有虞山,故后人将其称为虞山派。

传世作品有《康熙南巡图》(与杨晋等人合作)、《虞山枫林图》《秋树昏鸦图》《芳洲图》《江深草阁图》《仿黄鹤山櫵秋山萧寺图》《仿巨然溪山雨霁图》《仿巨然楚山欲雨图》《万壑千岩图》《庐山听瀑图》《寒塘鸿鶒图》《山窗读书图》《石磴林泉图》《溪山红树图》《山阴霁雪图卷》《岩栖高士图》《仿巨然夏山图》《仿王蒙秋山草堂图》《仿巨然夏山清晓图》《水竹幽居图》《青溪送别图卷》《晚梧秋影》《杏花春雨图》《庐山白云图卷》《李成关山雪霁图》《夏山烟雨图》《夏五吟梅图》《山水图》《山川浑厚图》《仿黄公望山水图》《秋山万重图》《陡壑奔泉图》《九华秀色图》《仿巨然烟浮远岫图》《桃花鱼艇图》《唐寅诗意图》《水阁幽人图》《山窗封雪图》《草堂碧泉图》《江山秋色图》等。

试析清代正统山水的审美品格清代是中国历史上一个重要的朝代,其山水画在中国传统绘画中有着极其重要的地位。

清代的山水画在审美品格上呈现出独特的特点,具有清新大气、古雅典美、净朴脱俗的审美品格。

本文试析清代正统山水的审美品格,从图景、笔墨、气韵等方面进行探讨。

在清代的正统山水画中,图景构图优美、造型独特、场面宏大。

清代山水画以层次感强、空间感强为主要表现手法,画面的布局多借助传统构图之法,使得画面显得层次分明、画面稳重有力、整体构图美观。

清代正统山水画在图景上常以宽阔的河流湖泊、峰峦起伏的山脉、苍茫的云雾、古老的建筑等为题材,这些画面以其雄浑壮美、大气磅礴的感觉给人留下深刻的印象。

在笔墨使用上,清代正统山水画以自然写生、墨韵深厚见长。

清代画家注重用笔触表现自然物象的形态特征,力求写实而丰富的笔法,取得了较高的艺术成就。

他们善于观察自然景物,善于捕捉事物的生动特征,对线条、用墨有着深刻把握。

在清代山水画中,墨色用量适中,浓淡变化丰富,墨韵深厚,通过巧妙的运笔和点染手法,达到了墨色浓淡相间、意境深远的效果,使得画面在浓淡之间起伏有致,意蕴丰富,风格独具。

在气韵上,清代正统山水画以清新雅致、净朴高远为主要气韵。

清代山水画不但忠实地反映了中国的山水风物,还在审美情趣上贯穿了中国文人的意趣,具有浓厚的文人气息。

在画面的呼吸中,能感受到清新雅致、净朴高远的气韵。

这种气韵主要表现在画面的静谧安祥之中,给人以精神上的慰藉和情感上的共鸣。

清代山水画极具净雅之美,静中见动,凝中见动,淡中见丰富,给人以心灵上的慰籍。

清代正统山水画在审美品格上表现出独特的特点,具有清新大气、古雅典美、净朴脱俗的审美品格。

这种审美品格主要体现在图景构图优美、造型独特、场面宏大;笔墨使用以自然写生、墨韵深厚见长;气韵上清新雅致、净朴高远。

这种审美品格不仅是中国传统绘画的独特魅力,也是清代绘画在世界艺术史上的独特地位。

通过对清代正统山水画的审美品格进行深入分析,可以更好地理解中国传统绘画的魅力,也有助于当代艺术家在绘画创作中汲取营养,开拓创新。

试析清代正统山水的审美品格清代正统山水画在中国艺术史上占据着重要的地位,它是中国山水画发展史上的一个重要时期。

在这个时期,山水画被纳入宫廷文化之中,成为了宫廷雅趣的一部分。

清代正统山水画的审美品格体现了当时社会文化背景和人们审美观念的共同体现,具有独特的艺术特色。

本文旨在试析清代正统山水的审美品格,探讨其在中国艺术史上的重要地位。

清代正统山水画的审美品格体现了中国传统文化的审美观念。

在这个时期,中国社会风气保守,受到封建礼教的影响依然较大。

正统山水画的审美品格体现了中国古人的审美追求,反映了中国传统文化对自然的理解和对自然美的追求。

正统山水画家们常常以山水自然景色为题材,力求以画笔描绘出自然山水的真实面貌,追求其自然之美,表现出对自然的敬畏和热爱。

这与中国古代文人墨客对自然山水的理解和追求是一脉相承的。

正统山水画的审美品格体现了中国传统绘画审美观念的延续。

在清代,中国绘画艺术自古典时期至宋元明清时期,经历了一个较为完整的发展过程,形成了独特的审美品格和风格特点。

正统山水画继承了中国古代绘画的传统和精髓,发扬了绘画艺术的审美理念和技巧,形成了独具特色的审美品格。

在绘画构图上,正统山水画追求布局有序、层次分明,注重画面的动静对比和空间的处理,体现了中国画的审美理念和审美追求。

在绘画笔法上,正统山水画注重笔墨的造型和用墨的技巧,追求笔墨的韵律美和意境美,形成了独特的绘画风格。

在绘画意境上,正统山水画力求表现出大自然的壮丽和气势,追求自然景色的韵味和意境,展现了中国绘画审美理念中的“意境超然、情趣雅致”的特点。

正统山水画的审美品格体现了当时社会政治和文化环境的影响。

在清代,社会政治稳定,经济繁荣,文化艺术得到了较为充分的发展和繁荣。

在这样的社会背景下,正统山水画得到了宫廷和官方的支持和重视,成为了宫廷文化的一部分。

这为正统山水画的发展提供了良好的社会环境和条件,促进了正统山水画的审美品格的形成和发展。

宫廷雅趣的审美追求和要求,影响着正统山水画家们的审美观念和绘画创作,使其在审美品格上不断追求精美、华丽、雅致的艺术效果,体现了宫廷文化和官方审美观念对正统山水画的影响和指导。

![[精品]《富春山居图》作品赏析](https://uimg.taocdn.com/cd2c381eeffdc8d376eeaeaad1f34693daef1065.webp)

[精品]《富春山居图》作品赏析

《富春山居图》是中国清代画家吴道子创作的一幅山水画。

这幅画表现了富春江边一座大山,沿山脊耸立着十几座峰峦,每座峰上都有一栋小屋,面对着惊险刺激的悬崖峭壁,形成与山峰相得益彰的场景。

从大山的凹凸变化来看,吴道子将山的绿色、灰色、白色等不同色调搭配在一起,使得画面充满了生气勃勃的活力。

在细节处,他精雕细琢,添加了悬崖上的冰川,使整个画面更加生动。

《富春山居图》有着独特的艺术风格,它以景物的细微之处表现出极致的精致。

整张画作带着浓郁的乡村气息,山川之间清新脱俗,静谧恬淡,令人心旷神怡。

它展现出一种纯净、安详的景象,让人回归自然,熏陶着一种宁静的心境。

清朝晚期山水画大师戴熙二十幅书法及山水精品绘画赏析琴棋书画,古代被称作文房四艺,是文人墨客颇为称许的娱乐活动,古人认为,抚琴、弈棋、写字、作画,或者只是听琴、观棋、赏字、阅画,领会诗情画意,能赏心悦目,陶冶情操,有益于健康和长寿。

古画中出现的那些生活用品、山川河流,真实地反映了当时人们的生活方式和科技水平,结合古画年代背景的记载,赏画更是别有一番趣味。

——题记中国清代绘画,在当时政治、经济、思想、文化等方面的影响下,呈现出特定的时代风貌。

卷轴画延续元、明以来的趋势,文人画风靡,山水画勃兴,水墨写意画法盛行。

文人画呈现出崇古和创新两种趋向。

在题材内容、思想情趣、笔墨技巧等方面各有不同的追求,并形成纷繁的风格和流派。

宫廷绘画在康熙、乾隆时期也获得了较大的发展,并呈现出迥异前代院体的新风貌。

民间绘画以年画和版画的成就最为突出,呈现空前繁盛的局面。

清代绘画发展的历史进程,与整个社会的发展变迁相联系,亦可分为早、中、晚三个时期。

清朝末年,随着封建社会的没落,绘画领域也发生了新的变化。

清朝约200年来被视为正宗的文人画流派和皇室扶植的宫廷画日渐衰微,而辟为通商口岸的上海和广州,这时已成为新的绘画要地,出现了海派和岭南画派。

四王的派系势力在道光、咸丰年间渐呈衰微之势,有成就的画家不多,只有汤贻汾与戴熙的山水有所突破,为时人所重,钱杜、胡远、吴榖祥、吴庆云等人的山水,也被称誉一时。

我们首先分享清朝晚期戴熙山水画作品。

戴熙(公元1801—1860年),清代画家。

字醇士,号鹿床、榆庵、松屏、莼溪、井东居士等,浙江钱塘(今杭州)人。

咸丰翰林,官至兵部右侍郎,辞官归里后主持崇文书院。

擅画山水,学王恽笔墨,兼师宋元诸家,尤善花卉及竹石小品,能治印,著有《习苦斋集》《题画偶录》等。

主要传世作品有:《云岚烟翠图》、《忆松图》、《煮茗读画》、《老柳鸣禽图》、《幽居图》、《山水四屏》、《山水图》、《山水册》八贞、《山水图》、《重峦密树图》、《松山访友图》、《石梁雨来亭图》、《秋陂萧爽图》、《溪山流涓》、《行书七言联》、《行书八言联》、《行书七言联》、《行书七言联》、《回岩走瀑图》、《山水图卷》等。

试析清代正统山水的审美品格清代正统山水画是中国画的重要分支之一,它受到中国文化传统中的许多因素的影响,包括古代诗词、绘画、文化背景和社会氛围等。

这些影响因素构成了清代正统山水画的独特审美品格,主要兼具“典雅”、“庄重”、“恬淡”、“质朴”、“典型”、“传统”、“沉稳”、“符号化”等特征。

首先,清代正统山水画典雅庄重。

这种审美品格体现在其作品格调高雅,韵味深长,具备较高级的审美价值。

清代正统山水画家所倡导的“士大夫意趣”即是此意,意指画家要具备较高的文化素养和品位,去表达一种典雅庄重的审美情趣。

其次,清代正统山水画恬淡质朴。

这种审美品格体现在其作品中的精神与品格间最为脍炙人口,清代正统山水通过自然的、平淡的表现来表现一种纯粹而单纯的审美品格,不追求过多的华丽、繁杂的表现。

画家常常用张弛有度、深浅自然的技法来表现格调优美、内涵深远的艺术印象。

第三,清代正统山水画典型传统。

这种审美品格表现在其通常属于传统绘画风格,追求气韵生动、画意深长、意境凝练的表现方法。

传统的审美风格和绘画方式使得清代正统山水画充满了古典情趣,不仅表现出对传统文化的尊重和传承,也体现了对真实世界的客观表达和长久历史的思考。

第四,清代正统山水画沉稳符号化。

这种审美品格体现在山水画内容和艺术形式上。

画家常常运用简洁、凝练的线条和笔触,巧妙地运用光影、色彩、平衡等构成要素,形成一种严谨而典雅的艺术风格。

值得一提的是,清代正统山水画中的符号化是一种典型的方法,画家通过将山水自然景观抽象化,用景物符号表现其中的思想和情感,达到审美和表现的目的。

总之,清代正统山水画的审美品格充分表现了中国传统文化的精髓,兼具典雅、庄重、质朴、典型、传统、沉稳、符号化等特征,旨在通过表现艺术不同层次的审美范式,让观者体验到“道中有态,达者可以得之。

淳风秀态,奇者见之”的审美精神,进而领略到中国传统文化中的丰富与深沉。

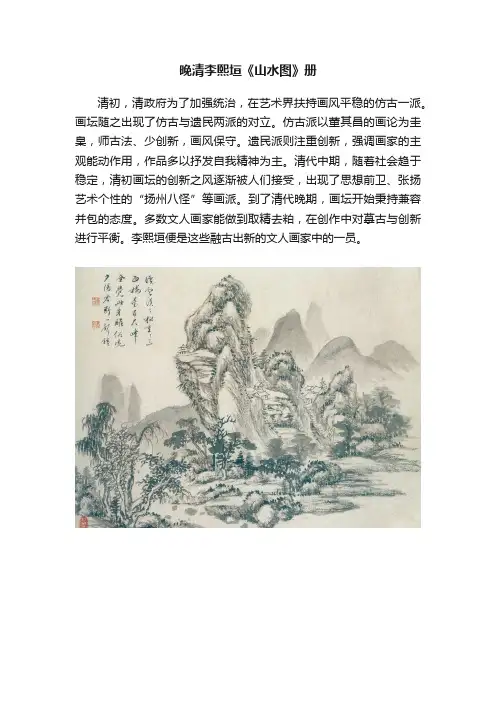

晚清李熙垣《山水图》册清初,清政府为了加强统治,在艺术界扶持画风平稳的仿古一派。

画坛随之出现了仿古与遗民两派的对立。

仿古派以董其昌的画论为圭臬,师古法、少创新,画风保守。

遗民派则注重创新,强调画家的主观能动作用,作品多以抒发自我精神为主。

清代中期,随着社会趋于稳定,清初画坛的创新之风逐渐被人们接受,出现了思想前卫、张扬艺术个性的“扬州八怪”等画派。

到了清代晚期,画坛开始秉持兼容并包的态度。

多数文人画家能做到取精去粕,在创作中对摹古与创新进行平衡。

李熙垣便是这些融古出新的文人画家中的一员。

李熙垣(1779—1862),字星门,号东屏,广西永福人。

他是道光十六年(1836)恩贡,山水师法其岳父周位庚,作品颇具元人笔意。

现藏于广西博物馆的李熙垣《山水图》册为纸本设色、墨笔,每开纵24.3厘米、横30.6厘米。

在图一中,画家运用了元画中常见的隔江山水模式,并以对角线的形式进行构图。

画家沿画幅左下角描绘坡石、枯树,向右上方层层推进,展现出景深的效果。

他在传统的构图方式下融入了当时的绘画风格,展现出一定的形式变化。

在此作中,近景的坡岸、枯树用笔随意、松散。

画家逐步将画面重心从近景转移至画幅正中耸立的山峰上。

山峰以传统的层层堆叠和干笔皴擦的技法绘出,展现出一种疏离之感。

虽然画家也对人物及山间路径进行了描绘,但画面所散发出的杂乱之感难以使观者产生置身其中的欣赏体验。

由此可知,画家创作此作的目的仅仅是为了抒发个人的情感。

他重点描绘的并不是表象世界,而是心中的景致。

画家在画面左上角自题:“溪云漠漠树重重,三面楼台百尺峰。

全觉此身离俗境,夕阳吟断一声钟。

”从题识可以看出,李熙垣着意营造的是一个个人情感空间。

由此,那些看似杂乱的树木晕染及凌乱的苔点也显得合乎情理。

相较于图一,图二展现出更多的趣味性。

此作构图趋于平稳。

李熙垣用传统的处理方式,以不掩视线为原则,将树木绘于画幅两侧。

画家在画面中心位置绘出人物和屋宇,使视觉焦点更加清晰、明朗。

清代画家王翚山水画作品欣赏王翚(1632--1717),清代画家。

字石谷,号耕烟散人、剑门樵客、乌目山人、清晖老人等,江苏常熟人。

祖上五世均善画,父王云客专画山水,画风秀雅。

王翚自幼受家庭影响,喜爱绘画,先拜同里张珂为师,专摹元代黄公望的山水画。

王翚(1632--1717),清代画家。

字石谷,号耕烟散人、剑门樵客、乌目山人、清晖老人等,江苏常熟人。

祖上五世均善画,父王云客专画山水,画风秀雅。

王翚自幼受家庭影响,喜爱绘画,先拜同里张珂为师,专摹元代黄公望的山水画。

后受王鉴赏识,被其收为弟子,教他读书和学习书法。

又从师王时敏。

其山水画虽以临古入手,但并非专摹一家,王维的雪景、李成的寒林、董源的平峦远渚、巨然的秋山萧寺、王诜的渔村小雪、米氏父子的云山烟雨以及元代黄公望、吴镇、王蒙、倪瓒的作品,都是他摹绘的对象。

清代画家王翚山水画《山村雨霁图》立轴绢本浅绛设色王翚存世作品很多,大概可以分为两类:一类是临仿古代名家画迹,多是长篇巨制之精品,一般为皇宫王府收藏。

如现藏首都博物馆的《万壑千崖图》和上海博物馆的《仿关仝溪山晴霭图手卷》,都是拟古精品。

另一类是即兴写实小景,笔墨简洁清新,内容生动活泼,多为友人相互馈赠,或应遨酬请的作品。

如现藏故宫博物院的《仿古山水册页》十二开。

虽然题识大都写着“临仿某家”的字样,但明显看出是以古人技法、自家笔墨来图画生活现实中自然景物的。

除上述两类比较典型的风格之外,尚存一部分介乎两类之间的作品,它们既是摹写古人名迹,同时又是述说自己的理解、图画自己的感受、抒发自己的情怀。

这类作品由于情动而援笔,并且有古人成法在胸,因此轻车熟路,所以画来神畅笔活,在不经意中,往往出现很多逸品。

《山村雨霁图》就属这一类。

此图以宋元笔墨,画作者游历过的山川村落:时雨才过,山水澄鲜,树木翠绿,空气清新,屋舍明丽,白云飘忽,令人心旷神怡。

它与天津艺术博物馆收藏的《楚山欲雨图》、《夏山烟雨图》、《溪山晴霭图》同为姊妹篇,是描绘山中从“欲雨”、“雨中”、“雨停”到“雨后”的四种不同的景色,生动逼真,表现了石谷的高超技巧,这就是所谓“从古人处得构景雄奇与林麓掩映而强其骨,以墨染云气与吞吐之势而增其韵”。

明清时期的中国山水画观在中国艺术史上,明清时期是山水画发展的黄金时期,这一时期的山水画家们不仅秉承了古代传统,还融入了新的创作理念,形成了独具特色的艺术风格。

中国山水画可以说是中国绘画艺术中最具代表性和特色的一种形式,更是中国文化中的一座璀璨明珠,具有深远的历史和文化内涵。

明清时期的背景和特点明清时期,是中国绘画史上极为辉煌的时代。

在这个时期,山水画实现了从工笔细腻到写意潇洒的跨越,画家们开始强调意境、意蕴,注重表现内心情感,追求大境界的表现。

明清山水画家擅长运用明快的笔墨,勾勒出壮丽的山川河流,呈现出视觉和心灵上的愉悦。

明清时期山水画家代表作品在明清时期,出现了许多优秀的山水画家,他们各具特色,作品流传至今感染人心。

其中,如黄公望的《富春山居图》,文征明的《万山红遍》,李唐的《泼墨山水》等作品都是不可忽视的经典之作。

这些画家在表现山水时各有侧重,黄公望注重构图,文征明讲究用笔的韵律,李唐则追求墨色的变化,这些不同的风格在明清时期山水画中得到了充分展现。

明清山水画的审美观念明清时期的山水画家们追求的不仅是对自然景色的写实,更是对内心世界的表达。

他们通过笔墨的运用和构图的变化,将自己的情感、思想融入到作品中,营造出一种超然物外的情境。

观赏明清山水画,不仅是欣赏自然之美,更是领略画家心灵深处的意境,感受到中国文化中对大自然的敬畏与融合。

明清时期的中国山水画观不仅是一种艺术表现形式,更是一种对自然、对生活、对情感的诠释。

通过对明清山水画家们的作品的研究与赏析,我们能更深刻地理解中国文化的博大精深,感受到山水画所蕴含的诗意与哲理。

明清时期的山水画观,不仅是艺术史的一部分,更是中国文化的重要组成部分,它对后世的绘画创作产生了深远影响,值得我们倍加珍视和传承。

每幅明清山水画背后,都有无限的意蕴和情感,让我们继续走近这段历史,感受那份恢弘与深情。

明清时期山水名画赏析(6幅)明文徵明积雨连村图立轴纸本纵87.9厘米横29.1厘米美国波士顿美术馆藏此图笔墨疏简,属于“粗文”画风。

远山用笔轻柔淡润,随意勾出山体轮廓,再略施渲染,以浓墨点苔。

近树和中景树木亦用墨点成,或浓或淡,而疏密不显,呈平面感。

明董其昌葑泾访古图明董其昌葑泾访古图立轴纸本纵80厘米横29.8厘米中国台北故宫博物院藏此作仿董北苑笔意,图中山壑重峦,古树高拔,苍苍莽莽,小桥溪水,村落人家,境界高逸。

画坡石或用披麻皴,或用折带皴,淡墨枯笔,干湿皴擦,整幅画面有墨色苍润之感。

其作品留传至今的有:《山水》、《夏木垂阴图》等。

著有《画禅室随笔》、《容台集》、《画旨》、《画眼》等。

(山野居士评) 明董其昌林和靖诗意图明董其昌《林和靖诗意图》绢本设色纵154.4厘米横64.2厘米北京故宫博物院藏此图又名《三竺溪流图》,用笔老健和极强的形式感,都显现了画家的艺术特点:师承古代各家,以书入画,柔中有骨力,转折灵便,墨色干润浓淡,层次分明,蕴蓄丰厚,拙中带秀,清隽雅逸,以平淡天真取胜。

它是董其昌根据北宋诗人林和靖的诗意而创作的。

林诗为:“山水未深鱼鸟少,此生还拟重移居。

只应三竺溪流上,独木为桥小结庐。

”作品构图以深远兼平远法,画面设色以浅绛青绿为主调,温润淡冶,表现出画家在设色山水画中所追求的平淡天真之意。

(山野居士评)清恽寿平画山水图清恽寿平画山水图轴纸本纵86.1公分横49.4公分现藏台北故宫博物院此图是恽寿平三十六岁时所画,他在自题中提到,这是仿五代董源、巨然的作品,利用董源、巨然及元代文人画家所喜爱的披麻皴法来画远山及坡岸,因此山头显得浑圆苍润,再加上苔点及矾石,一片秀润青翠的远山就在眼前,用笔快速泼辣,墨色变化丰富,是恽寿平山水画中的精品。

恽格 (1633--1690年),初名格,字寿平,以字行,又字正叔,别号南天,一号白云外史、云溪外史、东园客、巢枫客、草衣生、横山樵者。

江苏武进人。

中国山水画鉴赏——清代清代山水画可谓众彩纷呈,四王、四僧、新安画派、金陵画派、虞山画派、娄东画派、扬州画派、京江画派、海上画派等如八仙过海,各显其长。

在朝画家与在野画家或摹古,或革新,以不同的风格丰富了清代山水画坛。

四王的派系势力在道光、咸丰年间渐呈衰微之势,有成就的画家不多,只有汤贻汾与戴熙的山水有所突破,为时人所重,钱杜、胡远、吴庆云等人的山水,也称誉一时。

朱耷、石涛、髡残、弘仁为代表的四僧都是明朝遗民,均抱有强烈的民族意识。

他们借画抒写身世沧桑和抑郁之气,寄托对故国山川的挚爱之情。

艺术上主张“借古开今”,反对陈陈相因,重视生活感受,强调独汗性灵。

今与众画友陆续敬赏之。

重林复嶂图重林复嶂图清王昱纸本设色纵91.3 X横51.8厘米上海博物馆藏王昱,生卒年不详,王原祁堂弟。

擅画山水,师法王原祁和宋、元诸家。

所画山水疏而有致,淡而不薄。

此图山石以干笔皴擦,苔点密集。

云气以淡墨渲染,设色绚烂古雅,画面显得十分浑厚深沉。

南山积翠图南山积翠图清王昱纸本设色纵119 X横55.9厘米北京故宫博物院藏图绘两岸山势逶迤,一溪曲折中流,远山云雾弥漫,溪边坡石树丛间,隐见村落山居,境界深远。

用干笔皴擦,淡墨渲染,多用密点,笔法松秀,设色浅绛。

竹林听泉图竹林听泉图清沈宗骞纸本设色纵90.6 X横35.1厘米上海博物馆藏沈宗骞,生卒年不详,乌程(今浙江湖州)人。

擅画山水人物。

此图为沈宗骞精湛之作。

绘溪畔的竹林中,有一茅舍,屋内有人临窗侧首,似在听泉,静中有动,意境幽远。

画风受“四王” 影响,山石用披麻皴,密集苔点,笔墨秀润。

洞庭秋月图洞庭秋月图清王愫纸本设色纵65.4 X横39厘米上海博物馆藏王愫,生卒年不详,江苏太仓人,侨居苏州,王原祁之侄。

工诗词,擅山水。

笔法简淡、秀润,与王昱、王玖、王宸合称“小四王”。

此图是作者典型作品之一,描绘洞庭湖东山秋色,笔法秀润,与王原祁山水画风一脉相承。

自题“仿方黄鹤山樵笔法”,实为借古人笔法为江南山水写真,只是画法过于纤巧,虽秀润却无高古之趣。

石涛《对菊图》-清石涛晚年山水画精品之作赏析《对菊图》,清代,石涛,纸本设色,立轴,纵99.5厘米,横40.2厘米,北京故宫博物院藏《对菊图》是石涛在五十七岁时建成大涤草堂以后的作品。

作品构图错落有致,意境空旷,笔墨坚韧,用色闲雅,为石涛晚年居扬州时期创作的一幅难得的精细之作。

画上自题七言诗一首:连朝风冷霜初薄,瘦菊柔枝蚤上堂。

蕴籍余年惟此辈,几多幽意惜寒香。

款署:清湘石涛大涤草堂。

钤印:清湘老人、膏盲子济。

鉴藏印:唐云审定。

图绘双松虬结的庭院内梅、竹互映,房舍错落,屋内高士观赏秋菊,其品菊的举止生动传神,点明了“对菊”的画作主题。

庭院外是迂回盘桓的山峦和自远而近的江水,它们为高士远离世俗的隐居之地平添了几分清幽。

《对菊图》章法结构严谨,皴法刻画细腻,是石涛居扬州时期难得的一幅精细作品。

构图分上、中、下三段,下段院落依山靠水而筑,庭中双松虬结,配以梅、竹、童子二人忙于搬运盆菊,室内一人对菊欣赏。

中段江面自远而近,蟹屿螺洲,历历在目。

上段空处为天空。

以淡赭为色调,以表现秋意。

画家着意通过赏菊来表现隐者生活,松、竹、梅是有意的配搭成为四君子画,象征着文人的品德与情趣,含而不露。

此图与石涛贯有的笔墨雄健纵恣、豪放洒脱的画风不同,刻画工整细腻,或徐或疾的笔致和富于节奏变化的朱点、墨点自得一股苍莽之气。

本幅自题七言诗一首,款署“清湘石涛大滌草堂”。

图绘双松虬结的庭院内梅、竹互映,房舍错落,屋内高士观赏秋菊,其品菊的举止生动传神,点明了“对菊”的画作主题。

庭院外是迂回盘桓的山峦和自远而近的江水,它们为高士远离世俗的隐居之地平添了几分清幽。

此图与石涛贯有的笔墨雄健纵恣、豪放洒脱的画风不同,刻画工整细腻,或徐或疾的笔致和富于节奏变化的朱点、墨点自得一股苍莽之气。

此幅当属石涛居住扬州时期创作的一幅难得的精细之作。

石涛(1642—约1718年),俗姓朱,明宗室靖江王朱赞仪十世孙,谱名若极,广西桂林人。

明灭亡后,出家为僧,法名原济,字石涛,号大涤子、清湘老人、苦瓜和尚等。

试析清代正统山水的审美品格清代正统山水画是以王时敏、郎世宁、董其昌等人为代表的山水画派别。

辑录为《清宫旧藏画颂》一书,是清朝后宫所珍藏绘画高峰之一。

清代正统山水画延承宋元两代画风而得以形成,强调的是笔墨入神,神韵高远,以形传神,寄托文化内含,是中国传统文化追求精神高度的艺术表现。

清代正统山水画在审美品格方面有以下几个特点:一、借古喻今,融会贯通正统山水画派追求着一种融会贯通,不仅是对于绘画艺术的深刻理解和领悟,更是对于文化内核的深刻领悟。

这种思想在山水画中得到了体现,画家笔下的山,水、云、雾甚至是每一个碎石、树枝都是具有独特意义的符号,画家善于借助历史文化及传统艺术的精华,形成融贯于图画的审美内涵。

二、尚疏远、憨拙质朴正统山水画派强调的是笔墨入神,神韵高远。

画家们在绘制山水图画时不求准确而追求灵魂跃动。

他们追求着一种“尚疏远”的审美主张,崇尚高远超然的美感。

在绘画艺术表现上,他们表现出来憨拙质朴、清远深邃的艺术特色。

笔墨简练,恰到好处。

笔下的山川,奇峰,清流,枫叶等等都笔力大,气韵生,叫人欲登高远眺,领略一种自然之美。

三、空灵幽深,凝练生动正统山水画派在审美品格方面注重情似物之道,重点表现地的是空灵幽深、凝练生动。

画家们在画山画水之时,追求自然之生命,以达到一种超然自得的审美效果。

他们笔下的山水图画,充满了强烈的情感和想象力,表现出来的是大自然的神秘和神圣之美。

四、五彩缤纷,和谐平和正统山水画派注重五彩缤纷和谐平和的画风。

并以想象美的境界贯穿于整个艺术创作理念之中。

画家们在绘画中给人一种五彩缤纷、和谐平和、鲜活生动的美感体验,在东方审美内核中充满了想象美的境界。

总之,清代正统山水画派充分地体现了中国传统文化的艺术精神和思想内涵,明确地传递出一种诗意、雅致、智慧的审美理念,揭示出一种超越现实的文化底蕴,不仅是中国传统文化艺术的高峰,更是东方艺术文化的瑰宝。

《江山卧游图》清程正揆纸本设色纵26厘米横305厘米北京故宫博物院藏程正揆(公元1604—1676),字端伯,号鞠陵、青溪道人,湖北孝感人。

髡残与程正揆交谊深厚,曾在他的画上题道:“书家之折钗股,屋漏痕,锥画沙,印印泥,飞鸟出林,惊蛇入草,银钩虿尾,同是一笔,与画家皴法同一关纽。

观者雷同赏之,是安知老斫轮有不传之妙耶?”此幅《江山卧游图》近似沈周的笔墨粗健,画家以一条崎岖的山径为脉络,自山庄屋宇间蜿蜒伸出,一路上清泉淙淙,碧潭如镜,瀑布飞泻,林木葱茏,景色旖旎。

《崇阿茂树图》清张学曾纸本水墨纵93厘米横41.5厘米北京故宫博物院藏张学曾,字尔唯,山阴(今浙江绍兴)人,曾作过苏州知府,擅画山水,风格苍秀。

张学曾画访董源,在清代美术史家周亮工《读画录》中记载: “虽有六法,而写意本无一法,妙处无他,不落有而已。

世之目匠笔者,以其为法所碍。

......笔势空苍,吐纳北苑,不作元人佻薄气。

”对张学曾的绘画风格作了很好的评价。

此画苍秀古竣,是清代山水画的杰出之作。

《山水册》清王铎洒金笺纸本设色纵20厘米横20厘米辽宁省博物馆藏王铎(公元1592—1652),明末清初的书法家。

字觉斯,号十樵,又号痴仙道人,孟津(今属河南)人。

曾官至礼部尚书,东阁大学士。

所选《山楼雨雾图》画高岭临溪,树木丰茂,远山如影,画面上景色湿润,风格清新。

此画层次分明,注意用墨色的浓淡来拉开画面景物的空间距离;从画面的局部看,墨色的变化微妙,色调丰富。

《十里松荫图》画倾斜而上的土岗上,遒劲的松树姿态各异,错落而生,松荫下一人策杖沿山径而行。

《山水册》清刘度绢本设色纵27厘米横20厘米上海博物馆藏刘度,生卒不详,明末清初画家,字叔宪,一作叔献,钱塘(今浙江杭州)人。

这套册页共八开,这里选两幅。

《苇渚群雁图》描写的是溪塘秋暮的景色。

用干而淡的笔墨画芦苇,用笔草率而层次分明。

全图施以淡赭色,表现清秋薄暮的气氛。

《溪山楼阁图》写冈阜叠起,林木茂密,左面山崖处瀑布直泻,主山峥嵘突兀,烟霭弥漫,屋宇隐露,虚实相生,宁静空灵。

山石轮廓线笔法曲折而短捷有力,皴法用披麻皴兼解索皴,富有连绵的跃动感。

《山水图》清傅山傅山(公元1607—1684)明末清初的书法家、学者、医学家。

字青竹,后改字青主,号真山、石道人、松侨老人等,阳曲(今山西省太原市)人。

博通经史,明亡后,他着朱色衣,居土穴中,字号朱衣道人。

他能画山水,风格古拙奇特;清代张庚《国朝画征录》卷上称傅山“善画山水,皴擦不多,邱壑磊珂,以骨胜。

墨竹亦有气。

兼长分隶书及金石篆刻。

”《山水图》清傅山《江深草阁图》清傅山绫本水墨纵176.5厘米横49.8厘米北京故宫博物院藏此画画杜甫诗意。

傅山这幅画的笔致古拙,敷色妍丽,笔墨简劲,风格独特,颇有风趣。

《山水册》清程邃纸本墨笔纵35.7厘米横57.7厘米歙县博物馆藏程邃(公元1605—1691),字穆倩,号清溪,又号垢道人,安徽歙县人。

山水法巨然,用笔枯瘦,自成一家。

此册页共八开,每幅均有题画诗,所画山水宗法王蒙,纯用枯笔焦墨,追求荒朴古茂意境,本为新安画派技法特色,而程邃山水融入金石意味,更为独造。

此山水册页,笔精墨妙,立意寄情,深湛品赏,是可贵的佳构。

这里所选的两幅作品,墨笔写江南山水景色。

画面的构图位置的经营,沿用南宋以来的常见的格局。

《山水图》清王时敏纸本墨笔纵23厘米横31厘米北京故宫博物院藏王时敏(公元1592—1680),字逊之,号烟客、西庐老人。

太仓(今属江苏)人。

他的祖父王锡爵、父亲王衡都是高官。

他也以荫仕太常寺少卿,故人称“王奉常”。

王时敏家富收藏,每遇名迹,即不惜重金搜求,他曾遍摩家藏的宋、元真迹。

王翚、吴历及其孙王原祁均经他传授画艺。

他与王鉴并称“二王”、加上王、王原祁被称为“四王”。

此为王时敏的山水图册之一,作品描绘的是山村景致,一派幽雅静穆的山野景象。

这幅作品在艺术手法上,其笔法取自黄公望,干笔皴擦,湿笔点染,得莽苍之气,功力深邃。

《山水图》清王时敏纸本墨笔纵23厘米横31厘米北京故宫博物院藏《仙山楼阁图》清王时敏纸本墨笔纵133.2厘米横63.3厘米北京故宫博物院藏此画描绘的是长松高岭,溪水村舍。

由画中题识可知此画是一幅贺寿之作。

画中以两株粗壮茂盛的参天巨松压轴,寓意常青不老。

画面的远景是连绵的山岭,水溪从山中流出,至低处汇成大河,在山水林木的环抱中隐约可见幽静的楼阁。

此画在笔墨表现上宗法黄公望,峰峦层叠,树丛浓郁,勾线空灵,苔点细密,皴笔干湿浓淡相映衬,皴擦点染兼用。

此画的用墨明洁苍润,得自于董其昌的影响。

这幅画气厚力陈,显示了王时敏深厚的笔墨功力。

《南山积翠图》清王时敏绢本设色纵147.1厘米横66.4厘米辽宁省博物馆藏这是一幅气势雄伟的山水作品。

画上自题为:“壬子长夏写南山积翠图,奉祝蓉翁太老亲台七襄大寿并祈粲正。

弟王时敏年八十有一。

”由此题款可知是画家为人祝寿而作,画面高山逶迤,苍松秀健,以此作祝寿,含“寿比南山”之意,恭谨而情深,是画家山水画中的佳构。

主峰高踞画幅正中,众峰烘托,密树浓荫,云气浮生;画此高山,有“寿比南山高”之意。

整幅作品,横图繁复,行笔缜密,一丝不苟,水墨淋漓酣畅,生动地刻划出了山间林野一派清润自然之气。

此图取全景式布局,远山以一尖顶缓坡的山峰为主体,其右下方以一平顶直壁孤峰相扶助,形成对比,简洁大方。

中景作以密布的山石林木,数座房屋掩映其间。

屋旁山泉急流从林中冲出。

此幅画中山石勾出轮廓后以大小披麻皴画出阴阳,并以密点作苔,树木除近景丛树勾点叶形外,其余基本以横竖点法写出大意,后树石均施以赫石、花青等色。

其笔法文秀沉实,墨彩温雅清淡,体现出了董其昌所谓的南宋画的基本风格。

此图为仿元代倪云林笔意所写的太湖岸边景致。

近景画一水边坡地,碎石重叠;中景为置于画面右侧的较高山峰;山后远景为一空旷的水面,中有一带远山横向伸展。

整个气象显得寂静潇疏,颇有清爽的秋凉之意。

画中运用折带与披麻相结合的笔法,清劲宽和,温雅平淡,多用干笔淡墨。

这件仿倪云林而作的山水,不仅拟其笔法笔意,更在其中透现出了倪云林之画中潇疏清凉而略带荒寒的意境,同时又具有四王画中那种平和温雅的气质。

《杜甫诗意图》清王时敏纸本设色纵39厘米横25.7厘米北京故宫博物院藏《杜甫诗意图》清王时敏纸本设色纵39厘米横25.7厘米北京故宫博物院藏此图共十二页,每幅隶书杜诗二句, 后幅页又自跋云:“少陵诗体宏众妙,意匠经营高出万层,其奥博沉雄,有掣鲸鱼探凤髓之力,故宜标准百代,冠古绝今,余每读七律,见其所写景物,瑰丽高寒,历历在眼,恍若身游其间,辄思寄兴盘礴。

适旭咸甥以巨册属画,寒窗偶暇,遂拈景联佳句,点染成图,顾以肺肠枯涸,俗赖填塞,于作者意惬飞动之致,略未得其毫末。

诗中字字有画,而画中笔笔无诗,漫借强题,钝置浣花翁不少,惭愧!惭愧!西庐老人王时敏”。

此册页画巫峡弈棋,松云绝壁,山村春色,藤月荻花。

用笔颇为潇逸,满纸墨韵,非常生动。

《丛林曲涧图》清王时敏纵100厘米横52.8厘米天津市艺术博物馆藏王时敏文笔淹雅秀润,布境端严,进一步完善了中国山水画的经典样式,与王鉴、王翚、王原祁在画史中并称“四王”,为清代正统画派的代表人物。

此作以一高山大岭为主体,周围群山环护,林木密植,屋舍掩映。

山涧之中,一条河流从深远之处曲转流来。

近岸山脚,古亭独立,杂树蔽荫。

画中笔法文秀,写物具体而不拘执,造景丰富端庄,境界虚和,为四王作品的典型风格。

《答赠菊作山水图》清王时敏纵128.4厘米横57.2厘米南京博物院藏这件作品是王时敏为答赠含素以佳菊相赠而作的山水画,画中描绘了一个众岭重叠的深山景色。

山上林木密布,远山之腰,云腾雾绕,有似游龙,一直向纵深之处延伸而去。

左侧山谷之中,庭院深深,楼阁掩映,一条小道拾级而上,在山谷中蜿蜒。

周围林木茂盛,浓荫蔽日,真一个清静的好去处。

这件作品构景繁复而集中,但因布置有序,因而层次井然,显现出温厚而博大的气象之美。

《仿宋元山水册》清王鉴纸本设色纵55.2厘米横35.2厘米上海博物馆藏王鉴(公元1593—1677),明末清初画家。

字玄照,后改字元照、圆照,号湘碧,自称染香庵主。

太仓(今属江苏)人。

为明代大学者王世祯的孙子。

此册共十二开,六开设色,六开墨笔,分别题为临倪云林、梅道人、黄子久、陈惟允,董北苑、巨然、赵千里、王蒙、董其昌等。

兹选二开。

仿黄鹤山樵,浅绛设色,构图繁密,山石多用披麻、牛毛皴,颇有王蒙神韵,然苔点更多地显示出自己的个性。

笔墨技巧极为熟练,而且富有灵气。

《梦境图》清王鉴纸本墨笔略染赭色纵162.8厘米横68厘米此画描写的是王鉴避暑半塘时白日所梦中的山水景致。

其景已经在鸿草堂图始。

后至元季赵文敏好写此景,绝无画院习气;叔明乃其甥也,故每效之,更加风韵。

曾见其南村草堂图,为得意之笔。

真迹向藏新安吴氏。

后王越石持一赝作售之闲仲叔祖,得值甚厚,余正其非,遂欲退还,而越石狡甚,返谓余欲此画,故此论,叔祖信之,复珍重如天球拱璧,乏其眼而好古,未有不受人欺者,虽赏鉴小事,其中亦难言也。

此图虽为摹古之作,但笔墨浑厚,设色妍丽,有独到之处。

《九夏松风图》清王鉴王鉴家藏名迹甚多,从小熏习临摹,因而功力深厚。

他的山水画,受到董其昌的影响,又追摹董源、巨然,所画多仿宋元诸家。

他还善于青绿设色画,皴染兼长,自谓:“皴擦无自撰之笔”。

风格华润,较为平实。

他与王时敏同为当时的画坛领袖。

后人将他与王时敏、王翚、王原祁合称“四王”,加吴历、恽寿平称“清六家”。