(整理)中华人民共和国环境保护部令环境保护行政处罚办法.

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:11

![污染源自动监测数据适用环境行政处罚办法(5[1][1].19)](https://uimg.taocdn.com/1567e42d915f804d2b16c1ae.webp)

污染源自动监测数据适用环境行政处罚办法(征求意见稿)第一条【立法目的】为规范污染源自动监测数据在实施环境行政处罚中的适用,遏制超标排污行为,保障环境保护行政主管部门依法行使职权,根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《环境行政处罚办法》以及《污染源自动监控管理办法》制定本办法。

第二条【适用范围】污染源自动监测数据反映排污者排放污染物浓度超过国家或者地方规定的排放标准、污染物排放量超过重点污染物排放总量控制指标的,适用本办法。

第三条【监测数据】本办法所指的污染源自动监测数据,是指验收合格的污染源自动监控设施,经负责污染源自动监测数据有效性审核工作的环境保护部门日常运行监督考核合格或者经质量技术监督部门计量检定合格,并在规定的有效期内产生的实时监测数据及其统计数据。

第四条【处罚主体】县级以上人民政府环境保护主管部门在法定职权范围内实施环境行政处罚。

经法律、行政法规、地方性法规授权的环境监察机构、污染源自动监控机构在授权范围内实施环境行政处罚,适用本办法关于环境保护主管部门的规定。

第五条【数据运用】污染源自动监测数据是认定违法事实的证据。

污染源自动监测数据不得仅因为其是以电子、光学、磁或者类似手段产生、发送、接收或者储存的而被拒绝作为证据使用。

出现污染源自动监测数据异常或者缺失的情况,可以按有关规定对数据进行处理补充;出现数据作假情况,使用一年内出现的污染源自动监测数据最高值替换作假数据。

处理补充、替换后的数据及其统计数据可以作为认定违法事实的证据。

第六条【超标界定】污染源自动监测数据反映水污染物排放浓度日均值大于国家或者地方规定的水污染物排放标准值的,界定为水污染物超标排放。

污染源自动监测数据反映烟气污染物排放浓度小时均值或者小时排放量大于国家或者地方规定的烟气污染物排放标准值的,界定为烟气污染物超标排放。

第七条【超总量界定】污染源自动监测数据反映污染物排放量超过重点污染物排放总量控制指标的,界定为污染物超过总量控制指标排放。

中华人民共和国环境保护部令第35号——环境保护公众参与办法文章属性•【制定机关】环境保护部(已撤销)•【公布日期】2015.06.13•【文号】中华人民共和国环境保护部令第35号•【施行日期】2015.09.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文环境保护部令第35号《环境保护公众参与办法》已于2015年7月2日由环境保护部部务会议通过,现予公布,自2015年9月1日起施行。

部长陈吉宁2015年7月13日附件环境保护公众参与办法第一条为保障公民、法人和其他组织获取环境信息、参与和监督环境保护的权利,畅通参与渠道,促进环境保护公众参与依法有序发展,根据《环境保护法》及有关法律法规,制定本办法。

第二条本办法适用于公民、法人和其他组织参与制定政策法规、实施行政许可或者行政处罚、监督违法行为、开展宣传教育等环境保护公共事务的活动。

第三条环境保护公众参与应当遵循依法、有序、自愿、便利的原则。

第四条环境保护主管部门可以通过征求意见、问卷调查,组织召开座谈会、专家论证会、听证会等方式征求公民、法人和其他组织对环境保护相关事项或者活动的意见和建议。

公民、法人和其他组织可以通过电话、信函、传真、网络等方式向环境保护主管部门提出意见和建议。

第五条环境保护主管部门向公民、法人和其他组织征求意见时,应当公布以下信息:(一)相关事项或者活动的背景资料;(二)征求意见的起止时间;(三)公众提交意见和建议的方式;(四)联系部门和联系方式。

公民、法人和其他组织应当在征求意见的时限内提交书面意见和建议。

第六条环境保护主管部门拟组织问卷调查征求意见的,应当对相关事项的基本情况进行说明。

调查问卷所设问题应当简单明确、通俗易懂。

调查的人数及其范围应当综合考虑相关事项或者活动的环境影响范围和程度、社会关注程度、组织公众参与所需要的人力和物力资源等因素。

第七条环境保护主管部门拟组织召开座谈会、专家论证会征求意见的,应当提前将会议的时间、地点、议题、议程等事项通知参会人员,必要时可以通过政府网站、主要媒体等途径予以公告。

环境行政处罚办法释义(一)编者按 《环境行政处罚办法》(环境保护部第8号令)于2010年1月19日发布,自2010年3月1日起施行。

为便于学习贯彻新《办法》,环境保护部环境监察局组织参与修订工作的专家和执法人员共同编写了《环境行政处罚办法释义》一书,力图对新《办法》每一条款的修订背景、主要内容、疑难之处、相关法规链接做详尽描述,并附短小案例40多个。

该书文稿已送中国环境科学出版社即将出版。

自本期起本刊将选登《释义》部分内容。

第一条 【立法目的】为规范环境行政处罚的实施,监督和保障环境保护主管部门依法行使职权,维护公共利益和社会秩序,保护公民、法人或者其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》及有关法律、法规,制定本办法。

【条文主旨】 本条是对立法目的的规定。

【条文理解】 本条是行政处罚法立法目的在环境保护领域的具体化。

环境行政处罚是环境保护主管部门或者其他行政主体,对违反环境法律、法规或者规章规定的单位或个人给予的行政法律制裁。

环境行政处罚直接限制或者剥夺违法行为人的权利或者资格,是环境保护主管部门日常管理中实施频率很高的一种具体行政行为。

鉴于其制裁性、经常性和重要性,历届国务院环境保护主管部门均将其作为规范重点。

1992年7月7日,原国家环境保护局发布《环境保护行政处罚办法》(国家环保局令第8号)。

第八届全国人大第四次会议于1996年3月17日通过《中华人民共和国行政处罚法》后,原国家环境保护总局即于1999年8月6日发布了《环境保护行政处罚办法》(国家环境保护总局令第7号),对行政处罚做出了环境保护领域的细化。

《环境保护行政处罚办法》的实施,对规范环境保护主管部门的行政处罚工作、强化环境执法起到了推动作用。

后来,在国家法律政策层面,《中华人民共和国海洋环境保护法》(1999年)、《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年)、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年)、《中华人民共和国放射性污染防治法》(2003年)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2004年)、《中华人民共和国水污染防治法》(2008年)相继制定或者修订,对环境行政处罚的设定进一步丰富和严格。

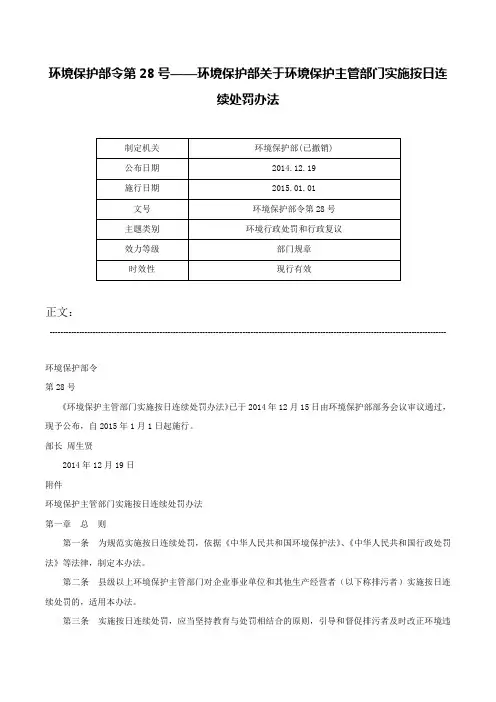

环境保护部令第28号——环境保护部关于环境保护主管部门实施按日连续处罚办法正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------环境保护部令第28号《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》已于2014年12月15日由环境保护部部务会议审议通过,现予公布,自2015年1月1日起施行。

部长周生贤2014年12月19日附件环境保护主管部门实施按日连续处罚办法第一章总则第一条为规范实施按日连续处罚,依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律,制定本办法。

第二条县级以上环境保护主管部门对企业事业单位和其他生产经营者(以下称排污者)实施按日连续处罚的,适用本办法。

第三条实施按日连续处罚,应当坚持教育与处罚相结合的原则,引导和督促排污者及时改正环境违法行为。

第四条环境保护主管部门实施按日连续处罚,应当依法向社会公开行政处罚决定和责令改正违法行为决定等相关信息。

第二章适用范围第五条排污者有下列行为之一,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出罚款处罚决定的环境保护主管部门可以实施按日连续处罚:(一)超过国家或者地方规定的污染物排放标准,或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的;(二)通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据,或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式排放污染物的;(三)排放法律、法规规定禁止排放的污染物的;(四)违法倾倒危险废物的;(五)其他违法排放污染物行为。

第六条地方性法规可以根据环境保护的实际需要, 增加按日连续处罚的违法行为的种类。

第三章实施程序第七条环境保护主管部门检查发现排污者违法排放污染物的,应当进行调查取证,并依法作出行政处罚决定。

w ord格可编辑-感谢下载支持近几年来,为保护泛博劳动者的生命健康及财产安全,控制和减少重大伤亡事故的发生,提高安全管理水平,我国陆续颁布了一系列的安全生产法律、法规、标准、规范和规程。

为便于建设系统泛博职工深入了解国家安全生产的方针政策,学习、掌握和贯彻落实建造安全生产法律、法规、标准、规范和规程,提高建造施工安全管理水平,本人对有关资料进行了搜集、整理,剔除了当前失效的法律、法规、标准、规范和规程及有关文件,只保留了当前有效的法律、法规、标准、规范和规程及有关文件,并进行了分类,具体如下:1.中华人民共和国建造法(主席令第91 号 1997 年 11 月 1 日)2.中华人民共和国安全生产法(主席令第 70 号 2002 年 6 月 29 日)3.建设工程安全生产管理条例(国务院令第 393 号 2003 年 11 月 12 日) 4.中华人民共和国刑法修正案(六)(主席令第 51 号 2022 年 6 月 29 日) 5.建造业安全卫生公约(第 167 号公约 2001 年 10 月 27 日)1.建造工程安全生产监督管理工作导则(建质[2005]184 号)2.关于开展建造施工安全质量标准化工作的指导意见(建质[2005]232 号) 3.关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见(建市[2022]248 号) 4.关于加强重大工程安全质量保障措施的通知(发改投资[2022]3183 号)5、城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法(建质[2022]5 号)1.建造施工附着升降脚手架管理暂行规定(建建[2000]230 号)2.实施工程建设强制性标准监督规定(建设部令第 81 号 2000 年 8 月 21 日)3.建造工程预防高处坠落事故若干规定、建造工程预防坍塌事故若干规定(建质[2003]82 号)4.建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)(建设部公告第 659 号 2022 年 6 月 14 日)5.危(wei)险性较大的分部份项工程安全管理办法(建质[2022]87 号)1.安全生产许可证条例(国务院令第 397 号 2004 年 1 月 7 日)2.建造施工企业安全生产许可证管理规定(建设部令第 128 号 2004 年 6 月 29 日)3.建造施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法(建质[2022]121 号) 4.建造施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定(建质[2004]59 号)5.建造施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法(建质[2022]91 号)6.建造施工特种作业人员管理规定(建质[2022]75 号)1.建造起重机械安全监督管理规定(建设部令第 166 号 2022 年 1 月 8 日) 2.建造起重机械备案登记办法(建质[2022]76 号)3.特种设备安全监察条例(国务院令第 373 号 2022 年 1 月 14 日修改)1.中华人民共和国消防法(主席令第 6 号 2022 年 10 月 28 日修订)2.建设工程消防监督管理规定(公安部令第 106 号 2022 年 4 月 30 日) 3.消防监督检查规定(公安部令第 107 号 2022 年 4 月 30 日)4.火灾事故调查规定(公安部令第 108 号 2022 年 4 月 30 日)5.民用建造外保温系统及外墙装饰防火暂行规定(公通字[2022]46 号)1.中华人民共和国环境保护行政处罚办法 (国家环境保护总局令第 7 号1999 年 7 月 8 日)2.中华人民共和国固体废物污染环境防治法(主席令第 31 号 2004 年 12 月29 日修订)3.绿色施工导则(建质[2022]223 号)1.生产经营单位安全培训规定(国家安全生产监督管理总局令第 3 号 2005 年 12 月 28 日)1.建造工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定 (建办[2005]89 号)2.企业安全生产风险抵押金管理暂行办法(财建[2022]369 号)3.高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法(财企[2022]478 号)1.工伤保险条例(国务院令第 375 号 2003 年 4 月 16 日)2.作业场所职业健康监督管理暂行规定 (国家安全生产监督管理总局令第23 号 2022 年 6 月 15 日)3.作业场所职业危害申报管理办法(国家安全生产监督管理总局令第27 号2022 年 8 月 24 日)4.劳动防护用品监督管理规定(国家安全生产监督管理总局令第 1 号 2005 年 7 月 8 日)5.建造施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定(建质[2022]255 号)1.关于特大安全事故行政责任追究的规定(国务院令第 302 号 2001 年 4 月21 日)2.生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第 493 号 2022 年 3 月 28 日)3.生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定 (国家安全生产监督管理总局令第 13 号 2022 年 7 月 3 日)4.安全生产事故隐患排查管理暂行规定 (国家安全生产监督管理总局令第16 号 2022 年 12 月 22 日)5.生产安全事故应急预案管理办法(国家安全生产监督管理总局令第 17 号2022 年 3 月 20 日)6.生产安全事故信息报告和处置办法(国家安全生产监督管理总局令第 21 号 2022 年 5 月 27 日)7.关于进一步规范房屋建造和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见(建质[2022]257 号)(十二)突发事件1.中华人民共和国突发事件应对法(主席令第69 号 2022 年 8 月 30 日)2.突发事件应急演练指南(应急办函[2022]62 号)(十三)安全生产行政复议及处罚1.安全生产行政复议规定(国家安全生产监督管理总局令第 14 号 2022 年9 月 25 日)2.安全生产违法行为行政处罚办法(国家安全生产监督管理总局令第 15 号2022 年 11 月 9 日)1.施工企业安全生产评价标准 JGJ/T 77--20032.建造施工安全检查标准 JCJ 59--993.建造施工现场环境与卫生标准 JCJ 146--20044.企业职工伤亡事故分类标准 GB 6441--865.企业安全生产标准化基本规范AQT 9006--20221.建造施工土石方工程安全技术规范 JGJT 180--20222.建造边坡工程技术规范 GB 50330--20023.建造基坑工程监测技术规范 GB 50497--20224.建造基坑支护技术规程 JCJ 120--995.湿陷性黄土地区建造基坑工程安全技术规程 JCJ 167--20221.用电安全导则 GB/T13869--20222.建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194--933.施工现场暂时用电安全技术规范 JGJ 46--20054.手持电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程 GBT 3787--2022 5.剩余电流动作保护装置安装和运行 GBl3955--20051.建造施工高处作业安全技术规范 JCJ 80--912.建造外墙清洗维护技术规程 JCJ 168--20223.油漆与粉刷作业安全规范 AQ 5205--20224.座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范 GB23525--20225.高处作业分级 GBT 3608--20221.建造施工门式钢管脚手架安全技术规范 JCJ128--20002.建造施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130--200l3.建造施工碗扣式脚手架安全技术规范 JCJ166--20224.建造施工工具式脚手架安全技术规范 JGJ202--20225.建造施工木脚手架安全技术规范 JCJ 164--20226.液压升降整体脚手架安全技术规程 JCJ183--20227.钢管脚手架扣件 GB 15831--20221.建造施工模板安全技术规范 JCJ 162--20222.建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2022]254 号) 3.液压滑动模板施工安全技术规程 JCJ 65--894.钢管满堂支架预压技术规程 JGJ/T 194--20221.起重机械监督检验规程(国质检锅[2002]296)2.塔式起重机安全规程 GB 5144-20223.塔式起重机 GB/T 5031--20224.塔式起重机混凝土基础工程技术规程 JCJ/T187--20225.建造施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程 JCJ 196--2022 6.施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器 JC 121--20007.施工升降机监督检验规程(国质检锅[2002]121 号)8.施工升降机安全规程 GB 10055--20229.龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JCJ88--9210.建造起重机械安全评估技术规程 JGJ/T189--202211.起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废 GB/T.5972--2022 12.起重吊运指挥信号 GB 5082-8513.起重机吊装工和指挥人员的培训 GB/T23721--202214.起重机司机(操作员)、吊装工、指挥人员和评审员的资格要求 GB/T 23722--202215.高处作业吊篮 GB 19155--200316.建造机械使用安全技术规程 JCJ 33--200117.施工现场机械设备检查技术规程 JCJ 160--202218.起重机械超载保护装置 GB 12602--20221.建造拆除工程安全技术规范 JCJ 147--20042.缺氧危(wei)险作业安全规程 GB 8958--20223.焊接与切割安全 GB 9448--19994.爆破安全规程 GB 6722--20035.高温作业分级 GBT4200--20227.常用危(wei)险化学品贮存通则 GB 15603--19951.安全网 GB 5725--20222.安全带 GB 6095--20223.安全带测试方法 GB/T 6096--20224.安全帽 GB 2811--20225.安全帽测试方法 GB/T 2812--20226.建造施工作业劳动防护用品配备及使用标准 JCJl84--20227.坠落防护安全绳 GB 24543--20228.坠落防护装备安全使用规范 GB/T 23468--20229.个体防护装备选用规范 GB/T11651--202210.建造施工场界噪声限值GB 12523--9011.安全标志及其使用导则 GB 2894--202212.安全色 GB 2893--202213.工作场所职业病危害警示标识 GBZl58--20031.生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQ/T 9002--2022)1.建造施工组织设计规范 GB/T 50502--20222.建设工程施工现场安全资料管理规程CECS266:20221.施工现场暂时建造物技术规范 JCJ/T188--20222.建造垃圾处理技术规范 CJJ 134-2022 备案号J 960--2022。

环境行政处罚办法(环境保护部令第8号)范本1:严肃正式风格一、总则1.1 为加强对环境违法行为的处罚管理,依据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律、法规,制定本办法。

1.2 本办法适用于对环境违法行为实施处罚的程序和具体操作。

1.3 环境保护部负责组织实施本办法,并指导各级环境保护主管部门的相关工作。

二、环境违法行为的界定和分类2.1 按照违法行为的性质和情节,将环境违法行为分为轻微违法行为、一般违法行为和严重违法行为三种级别。

2.2 轻微违法行为指对环境的违法行为背离环境保护法律的目标要求,但对环境影响较小的行为。

2.3 一般违法行为指对环境的违法行为已造成一定的环境污染或者损害的行为。

2.4 严重违法行为指对环境的违法行为造成严重环境污染或者严重损害的行为。

三、环境行政处罚的程序3.1 环境保护主管部门应当在发现环境违法行为后及时进行立案调查。

3.2 环境保护主管部门在立案调查时,应当依法采取相应的调查措施,收集相关证据。

3.3 环境保护主管部门应当对调查结果进行评估,依法决定是否予以行政处罚。

3.4 行政处罚决定应当依法书面通知当事人,并明确处罚的依据、事实和理由。

四、环境行政处罚的种类和程度4.1 环境行政处罚包括警告、罚款、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、行政拘留等。

处罚的种类和程度应当根据违法行为的性质、情节和后果进行合理确定。

4.2 罚款的数额应当参照《中华人民共和国环境保护法》相关规定,并综合考虑违法行为的性质、情节和社会影响等因素进行确定。

五、附则5.1 本办法自公布之日起施行。

5.2 本办法所称的法律名词及注释详见附件。

5.3 本办法解释权归属于环境保护部。

附件:1. 《中华人民共和国环境保护法》2. 《环境行政处罚法》法律名词及注释:1.1 违法行为:指违背法律、法规和规章制度的行为。

1.2 环境保护主管部门:指负责环境保护工作的政府部门。

…范本2:简洁明快风格一、总则1.1 依据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规,制定本办法,以规范环境违法行为的处罚管理工作。

环保处罚标准环保处罚标准是指国家对于环境违法行为所做出的处罚规定,是维护环境法律权益的重要手段。

环保处罚标准的制定旨在推动企业和个人更加重视环境保护,遵守环境法律法规,减少环境污染,促进可持续发展。

在我国,环保处罚标准主要包括罚款、责令停产整治、行政拘留、刑事处罚等多种形式,对环境违法行为进行惩处。

下面将具体介绍环保处罚标准的相关内容。

首先,罚款是环保处罚的常见形式之一。

根据《中华人民共和国环境保护法》的规定,对于排放污染物、非法倾倒废物、破坏生态环境等环境违法行为,可以处以相应的罚款。

罚款数额通常根据违法行为的性质、情节和影响程度来确定,对于环境违法行为者来说,罚款是一种经济上的惩罚,也是对环境违法行为的一种警示和震慑。

其次,责令停产整治是针对严重环境违法行为的一种处罚手段。

当环境违法行为严重影响生态环境和公众健康时,环保部门可以依法责令违法企业停产整治,直至整改合格为止。

这种处罚形式的实施,可以有效阻止环境违法行为的持续发生,迫使违法企业对环境问题进行认真对待,加强环境保护措施,减少环境污染。

此外,行政拘留和刑事处罚是针对严重违法行为的一种严厉处罚措施。

对于故意破坏生态环境、造成严重环境污染、严重影响公共利益的环境违法行为者,环保部门可以依法采取行政拘留或者移交司法机关进行刑事处罚。

这种处罚形式的实施,不仅可以对违法行为者进行惩罚,更可以起到对其他潜在违法者的警示作用,有效维护社会公共利益和环境法律权益。

总的来说,环保处罚标准的制定和实施,对于推动企业和个人更加重视环境保护,遵守环境法律法规,减少环境污染,促进可持续发展具有重要意义。

环保处罚标准的严格执行,不仅可以有效维护环境法律权益,更可以促进我国环境保护工作的深入开展,实现经济社会和环境的协调发展。

因此,我们每个人都应当增强环保意识,自觉遵守环境法律法规,共同建设美丽的家园。

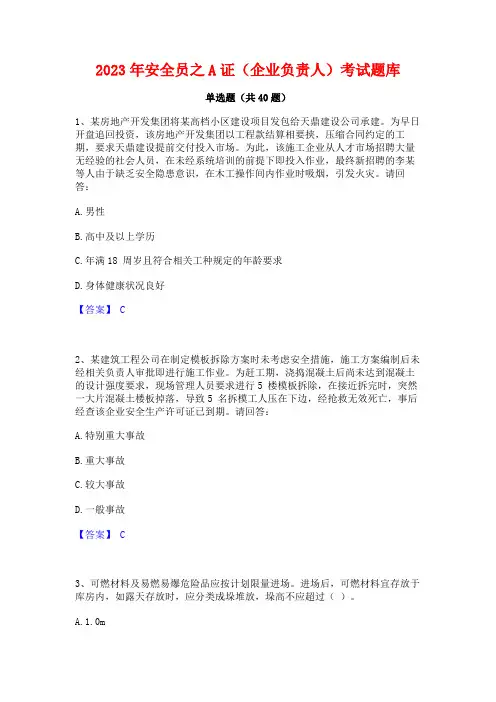

2023年安全员之A证(企业负责人)考试题库单选题(共40题)1、某房地产开发集团将某高档小区建设项目发包给天鼎建设公司承建。

为早日开盘追回投资,该房地产开发集团以工程款结算相要挟,压缩合同约定的工期,要求天鼎建设提前交付投入市场。

为此,该施工企业从人才市场招聘大量无经验的社会人员,在未经系统培训的前提下即投入作业,最终新招聘的李某等人由于缺乏安全隐患意识,在木工操作间内作业时吸烟,引发火灾。

请回答:A.男性B.高中及以上学历C.年满18 周岁且符合相关工种规定的年龄要求D.身体健康状况良好【答案】 C2、某建筑工程公司在制定模板拆除方案时未考虑安全措施,施工方案编制后未经相关负责人审批即进行施工作业。

为赶工期,浇捣混凝土后尚未达到混凝土的设计强度要求,现场管理人员要求进行5 楼模板拆除,在接近拆完时,突然一大片混凝土楼板掉落,导致5 名拆模工人压在下边,经抢救无效死亡,事后经查该企业安全生产许可证已到期。

请回答:A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】 C3、可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。

进场后,可燃材料宜存放于库房内,如露天存放时,应分类成垛堆放,垛高不应超过()。

A.1.0mC.2.0mD.2.5m【答案】 C4、安全生产管理人员职业道德不仅是职业活动中的标准和要求,更体现了其社会责任和职业追求,是对()承担的道德责任和义务。

A.个人B.企业C.社会D.家庭【答案】 C5、工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文。

A.质量、安全、卫生、环境保护B.质量、安全、环境保护C.质量、安全、施工、环境保护D.质量、安全、施工、环境规划【答案】 A6、可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过()。

A.10㎡B.20㎡C.30㎡【答案】 C7、标志牌的平面与视线夹角应接近()°,观察者位于最大观察距离时,最小夹角不低于()。

A.75°,90°B.90°,75°C.75°,45°D.90°,45°【答案】 B8、特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内,向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证书。

陕西省实施《中华人民共和国环境保护法》办法(2020年修正)文章属性•【制定机关】陕西省人大及其常委会•【公布日期】2020.06.11•【字号】陕西省人民代表大会常务委员会公告[13届]第36号•【施行日期】2020.06.11•【效力等级】省级地方性法规•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文陕西省实施《中华人民共和国环境保护法》办法(1992年7月25日陕西省第七届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过2004年8月3日陕西省十届人民代表大会常务委员会第十二次会议修正根据2020年6月11日陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议关于修改《陕西省实施<中华人民共和国环境保护法>办法》等八部地方性法规的决定第二次修正)目录第一章总则第二章环境监督管理第三章保护和改善环境第四章建设项目和区域开发的环境管理第五章防治环境污染和其他公害第六章法律责任第七章附则第一章总则第一条为了贯彻实施《中华人民共和国环境保护法》,结合本省实际,制定本办法。

第二条本办法适用于本省所辖的行政区域。

第三条生态环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。

本省采取有利于节约和循环利用资源、保护和改善环境、促进人与自然和谐的经济、技术政策和措施,使经济社会发展与环境保护相协调。

第四条县级以上人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。

县级以上人民政府应当将环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划,加大生态环境保护投入,严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。

第五条县级以上生态环境行政主管部门,对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。

县级以上人民政府发展和改革、工业和信息化、自然资源、农业农村、水利、林业、住房和城乡建设、交通运输、应急管理等有关行政主管部门,依照有关法律、法规的规定,对环境污染防治和资源保护实施监督管理。

第六条各级人民政府应当鼓励和支持生态环境保护科学教育事业,加强生态环境保护科学技术研究和应用,发展环境保护产业,普及生态环境相关法律知识,增强全民的节约意识、环保意识、生态意识。

中华人民共和国环境保护部令第8号无【期刊名称】《中华人民共和国国务院公报》【年(卷),期】2010(000)023【摘要】《环境行政处罚办法》已由环境保护部2009年第3次部务会议于2009年12月30日修订通过。

现将修订后的《环境行政处罚办法》公布,自2010年3月1日起施行。

【总页数】9页(P23-31)【作者】无【作者单位】不详【正文语种】中文【中图分类】D922.54【相关文献】1.中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国科学技术部中华人民共和国工业和信息化部中华人民共和国财政部中华人民共和国国土资源部中华人民共和国环境保护部中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国交通运输部国家税务总局国家质量监督检验检疫总局令第19号 [J],2.中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国科学技术部中华人民共和国工业和信息化部中华人民共和国财政部中华人民共和国国土资源部中华人民共和国环境保护部中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国交通运输部国家税务总局国家质量监督检验检疫总局令 [J], 无;3.中华人民共和国财政部令、中华人民共和国国家发展和改革委员会令、中华人民共和国外交部令、中华人民共和国科学技术部令、中华人民共和国环境保护部令、中华人民共和国农业部令、中国气象局令 [J], 无4.中华人民共和国商务部中华人民共和国财政部中华人民共和国建设部中华人民共和国铁道部中华人民共和国交通部中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中华人民共和国国家环境保护总局令 [J],5.中华人民共和国财政部中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国外交部中华人民共和国科学技术部中华人民共和国环境保护部中华人民共和国农业部中国气象局令 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

生态环境行政处罚办法(生态环境部令第30号)第一章总则第一条为了规范生态环境行政处罚的实施,监督和保障生态环境主管部门依法实施行政处罚,维护公共利益和社会秩序,保护公民、法人或者其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国环境保护法》等法律、行政法规,制定本办法。

第二条公民、法人或者其他组织违反生态环境保护法律、法规或者规章规定,应当给予行政处罚的,依照《中华人民共和国行政处罚法》和本办法规定的程序实施。

第三条实施生态环境行政处罚,纠正违法行为,应当坚持教育与处罚相结合,服务与管理相结合,引导和教育公民、法人或者其他组织自觉守法。

第四条实施生态环境行政处罚,应当依法维护公民、法人及其他组织的合法权益。

对实施行政处罚过程中知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私,应当依法予以保密。

第五条生态环境行政处罚遵循公正、公开原则。

第六条有下列情形之一的,执法人员应当自行申请回避,当事人也有权申请其回避:(一)是本案当事人或者当事人近亲属的;(二)本人或者近亲属与本案有直接利害关系的;(三)与本案有其他关系可能影响公正执法的;(四)法律、法规或者规章规定的其他回避情形。

申请回避,应当说明理由。

生态环境主管部门应当对回避申请及时作出决定并通知申请人。

生态环境主管部门主要负责人的回避,由该部门负责人集体讨论决定;生态环境主管部门其他负责人的回避,由该部门主要负责人决定;其他执法人员的回避,由该部门负责人决定。

第七条对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。

同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚。

实施行政处罚,适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。

但是,作出行政处罚决定时,法律、法规、规章已经被修改或者废止,且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的,适用新的规定。

第八条根据法律、行政法规,生态环境行政处罚的种类包括:(一)警告、通报批评;(二)罚款、没收违法所得、没收非法财物;(三)暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、一定时期内不得申请行政许可;(四)限制开展生产经营活动、责令停产整治、责令停产停业、责令关闭、限制从业、禁止从业;(五)责令限期拆除;(六)行政拘留;(七)法律、行政法规规定的其他行政处罚种类。

环境保护部办公厅关于印发《环境行政处罚案卷评查指南》的通知环办〔2012〕98号各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局,辽河保护区管理局,副省级城市环境保护局,各环境保护督查中心:为规范和监督环境行政处罚行为,提高环保部门办理行政处罚案件的质量和水平,推进依法行政,我部组织编制了《环境行政处罚案卷评查指南》。

现印发给你们,供参考。

电子版可通过我部网站或“12369”环保热线网站 下载。

附件:环境行政处罚案卷评查指南环境保护部办公厅二○一二年七月十六日附件环境行政处罚案卷评查指南环境保护部二○一二年七月前言本指南介绍了环境行政处罚案卷评查的主要内容、工作程序、评查方法,提供了案卷评查单样式、实体评查评分标准、卷面评查评分标准。

本指南适用于各级环保部门对环境行政处罚案卷质量进行评价。

本指南为首次发布。

本指南起草单位为中国人民大学。

本指南由环境保护部环境监察局组织制订。

本指南由环境保护部解释。

目录1.适用范围2.术语和定义2.1 行政处罚案卷2.2 法定处罚主体2.3 当事人2.4 环保部门负责人3.工作依据3.1 法律3.2 部门规章3.3 司法文件4.评查内容4.1 主体合法4.2 事实清楚4.3 证据充分4.4 适用法律正确4.5 程序合法4.6 文书规范4.7 执行到位4.8 归档规范5.评查程序6.评查办法附一:案卷评查单样式附二:实体评查评分标准附三:卷面评查评分标准1.适用范围本指南适用于各级环保部门对环境行政处罚案卷质量进行评价。

2.术语和定义2.1 行政处罚案卷(以下简称案卷)指环保部门按照《中华人民共和国行政处罚法》等法律、法规、规章的规定和档案管理的要求,将行政处罚实施过程中收集的证据、制作的文书等材料进行整理归档而形成的卷宗材料。

责令改正违法行为的案卷,可参考本指南关于行政处罚案卷的规定。

2.2 法定处罚主体指依法具有行政处罚权的环保部门。

经法律、法规授权的环境监察机构在授权范围内实施行政处罚,适用本指南关于环保部门的规定。

The easiest to make mistakes are those who act only according to their own ideas.悉心整理助您一臂(页眉可删)违反环保罚款标准是多少导读:违反环保法规的罚款标准不是固定的,必须要根据具体的违法行为分析。

比如阻碍环保部门的工作人员正常行使监督检查权的,罚款标准是2万元以上到20万元以下,没有取得排污许可证就排放污染物的,罚款标准是10万元以上到100万元以下。

一、违反环保罚款标准是多少?违反环保法规的罚款标准要根据违法行为确定。

《中华人民共和国水污染防治法》第八十一条以拖延、围堵、滞留执法人员等方式拒绝、阻挠环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门的监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的,由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款。

第八十二条违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;逾期不改正的,责令停产整治:(一)未按照规定对所排放的水污染物自行监测,或者未保存原始监测记录的;(二)未按照规定安装水污染物排放自动监测设备,未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网,或者未保证监测设备正常运行的;(三)未按照规定对有毒有害水污染物的排污口和周边环境进行监测,或者未公开有毒有害水污染物信息的。

第八十三条违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:(一)未依法取得排污许可证排放水污染物的;(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的;(三)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞,私设暗管,篡改、伪造监测数据,或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的;(四)未按照规定进行预处理,向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的。

中华人民共和国环境保护部令第8号《环境行政处罚办法》已由环境保护部2009年第3次部务会议于2009年12月30日修订通过。

现将修订后的《环境行政处罚办法》公布,自2010年3月1日起施行。

1999年8月6日原国家环境保护总局发布的《环境保护行政处罚办法》同时废止。

部长周生贤二○一○年一月十九日环境行政处罚办法第一章总则第一条【立法目的】为规范环境行政处罚的实施,监督和保障环境保护主管部门依法行使职权,维护公共利益和社会秩序,保护公民、法人或者其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》及有关法律、法规,制定本办法。

第二条【适用范围】公民、法人或者其他组织违反环境保护法律、法规或者规章规定,应当给予环境行政处罚的,应当依照《中华人民共和国行政处罚法》和本办法规定的程序实施。

第三条【罚教结合】实施环境行政处罚,坚持教育与处罚相结合,服务与管理相结合,引导和教育公民、法人或者其他组织自觉守法。

第四条【维护合法权益】实施环境行政处罚,应当依法维护公民、法人及其他组织的合法权益,保守相对人的有关技术秘密和商业秘密。

第五条【查处分离】实施环境行政处罚,实行调查取证与决定处罚分开、决定罚款与收缴罚款分离的规定。

第六条【规范自由裁量权】行使行政处罚自由裁量权必须符合立法目的,并综合考虑以下情节:(一)违法行为所造成的环境污染、生态破坏程度及社会影响;(二)当事人的过错程度;(三)违法行为的具体方式或者手段;(四)违法行为危害的具体对象;(五)当事人是初犯还是再犯;(六)当事人改正违法行为的态度和所采取的改正措施及效果。

同类违法行为的情节相同或者相似、社会危害程度相当的,行政处罚种类和幅度应当相当。

第七条【不予处罚情形】违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚。

第八条【回避情形】有下列情形之一的,案件承办人员应当回避:(一)是本案当事人或者当事人近亲属的;(二)本人或者近亲属与本案有直接利害关系的;(三)法律、法规或者规章规定的其他回避情形。

符合回避条件的,案件承办人员应当自行回避,当事人也有权申请其回避。

第九条【法条适用规则】当事人的一个违法行为同时违反两个以上环境法律、法规或者规章条款,应当适用效力等级较高的法律、法规或者规章;效力等级相同的,可以适用处罚较重的条款。

第十条【处罚种类】根据法律、行政法规和部门规章,环境行政处罚的种类有:(一)警告;(二)罚款;(三)责令停产整顿;(四)责令停产、停业、关闭;(五)暂扣、吊销许可证或者其他具有许可性质的证件;(六)没收违法所得、没收非法财物;(七)行政拘留;(八)法律、行政法规设定的其他行政处罚种类。

第十一条【责令改正与连续违法认定】环境保护主管部门实施行政处罚时,应当及时作出责令当事人改正或者限期改正违法行为的行政命令。

责令改正期限届满,当事人未按要求改正,违法行为仍处于继续或者连续状态的,可以认定为新的环境违法行为。

第十二条【责令改正形式】根据环境保护法律、行政法规和部门规章,责令改正或者限期改正违法行为的行政命令的具体形式有:(一)责令停止建设;(二)责令停止试生产;(三)责令停止生产或者使用;(四)责令限期建设配套设施;(五)责令重新安装使用;(六)责令限期拆除;(七)责令停止违法行为;(八)责令限期治理;(九)法律、法规或者规章设定的责令改正或者限期改正违法行为的行政命令的其他具体形式。

根据最高人民法院关于行政行为种类和规范行政案件案由的规定,行政命令不属行政处罚。

行政命令不适用行政处罚程序的规定。

第十三条【处罚不免除缴纳排污费义务】实施环境行政处罚,不免除当事人依法缴纳排污费的义务。

第二章实施主体与管辖第十四条【处罚主体】县级以上环境保护主管部门在法定职权范围内实施环境行政处罚。

经法律、行政法规、地方性法规授权的环境监察机构在授权范围内实施环境行政处罚,适用本办法关于环境保护主管部门的规定。

第十五条【委托处罚】环境保护主管部门可以在其法定职权范围内委托环境监察机构实施行政处罚。

受委托的环境监察机构在委托范围内,以委托其处罚的环境保护主管部门名义实施行政处罚。

委托处罚的环境保护主管部门,负责监督受委托的环境监察机构实施行政处罚的行为,并对该行为的后果承担法律责任。

第十六条【外部移送】发现不属于环境保护主管部门管辖的案件,应当按照有关要求和时限移送有管辖权的机关处理。

涉嫌违法依法应当由人民政府实施责令停产整顿、责令停业、关闭的案件,环境保护主管部门应当立案调查,并提出处理建议报本级人民政府。

涉嫌违法依法应当实施行政拘留的案件,移送公安机关。

涉嫌违反党纪、政纪的案件,移送纪检、监察部门。

涉嫌犯罪的案件,按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等有关规定移送司法机关,不得以行政处罚代替刑事处罚。

第十七条【案件管辖】县级以上环境保护主管部门管辖本行政区域的环境行政处罚案件。

造成跨行政区域污染的行政处罚案件,由污染行为发生地环境保护主管部门管辖。

第十八条【优先管辖】两个以上环境保护主管部门都有管辖权的环境行政处罚案件,由最先发现或者最先接到举报的环境保护主管部门管辖。

第十九条【管辖争议解决】对行政处罚案件的管辖权发生争议时,争议双方应报请共同的上一级环境保护主管部门指定管辖。

第二十条【指定管辖】下级环境保护主管部门认为其管辖的案件重大、疑难或者实施处罚有困难的,可以报请上一级环境保护主管部门指定管辖。

上一级环境保护主管部门认为下级环境保护主管部门实施处罚确有困难或者不能独立行使处罚权的,经通知下级环境保护主管部门和当事人,可以对下级环境保护主管部门管辖的案件指定管辖。

上级环境保护主管部门可以将其管辖的案件交由有管辖权的下级环境保护主管部门实施行政处罚。

第二十一条【内部移送】不属于本机关管辖的案件,应当移送有管辖权的环境保护主管部门处理。

受移送的环境保护主管部门对管辖权有异议的,应当报请共同的上一级环境保护主管部门指定管辖,不得再自行移送。

第三章一般程序第一节立案第二十二条【立案条件】环境保护主管部门对涉嫌违反环境保护法律、法规和规章的违法行为,应当进行初步审查,并在7个工作日内决定是否立案。

经审查,符合下列四项条件的,予以立案:(一)有涉嫌违反环境保护法律、法规和规章的行为;(二)依法应当或者可以给予行政处罚;(三)属于本机关管辖;(四)违法行为发生之日起到被发现之日止未超过2年,法律另有规定的除外。

违法行为处于连续或继续状态的,从行为终了之日起计算。

第二十三条【撤销立案】对已经立案的案件,根据新情况发现不符合第二十二条立案条件的,应当撤销立案。

第二十四条【紧急案件先行调查取证】对需要立即查处的环境违法行为,可以先行调查取证,并在7个工作日内决定是否立案和补办立案手续。

第二十五条【立案审查后的案件移送】经立案审查,属于环境保护主管部门管辖,但不属于本机关管辖范围的,应当移送有管辖权的环境保护主管部门;属于其他有关部门管辖范围的,应当移送其他有关部门。

第二节调查取证第二十六条【专人负责调查取证】环境保护主管部门对登记立案的环境违法行为,应当指定专人负责,及时组织调查取证。

第二十七条【协助调查取证】需要委托其他环境保护主管部门协助调查取证的,应当出具书面委托调查函。

受委托的环境保护主管部门应当予以协助。

无法协助的,应当及时将无法协助的情况和原因函告委托机关。

第二十八条【调查取证出示证件】调查取证时,调查人员不得少于两人,并应当出示中国环境监察证或者其他行政执法证件。

第二十九条【调查人员职权】调查人员有权采取下列措施:(一)进入有关场所进行检查、勘察、取样、录音、拍照、录像;(二)询问当事人及有关人员,要求其说明相关事项和提供有关材料;(三)查阅、复制生产记录、排污记录和其他有关材料。

环境保护主管部门组织的环境监测等技术人员随同调查人员进行调查时,有权采取上述措施和进行监测、试验。

第三十条【调查人员责任】调查人员负有下列责任:(一)对当事人的基本情况、违法事实、危害后果、违法情节等情况进行全面、客观、及时、公正的调查;(二)依法收集与案件有关的证据,不得以暴力、威胁、引诱、欺骗以及其他违法手段获取证据;(三)询问当事人、证人或者其他有关人员,应当告知其依法享有的权利;(四)对当事人、证人或者其他有关人员的陈述如实记录。

第三十一条【当事人配合调查】当事人及有关人员应当配合调查、检查或者现场勘验,如实回答询问,不得拒绝、阻碍、隐瞒或者提供虚假情况。

第三十二条【证据类别】环境行政处罚证据,主要有书证、物证、证人证言、视听资料和计算机数据、当事人陈述、监测报告和其他鉴定结论、现场检查(勘察)笔录等形式。

证据应当符合法律、法规、规章和最高人民法院有关行政执法和行政诉讼证据的规定,并经查证属实才能作为认定事实的依据。

第三十三条【现场检查笔录】对有关物品或者场所进行检查时,应当制作现场检查(勘察)笔录,可以采取拍照、录像或者其他方式记录现场情况。

第三十四条【现场检查取样】需要取样的,应当制作取样记录或者将取样过程记入现场检查(勘察)笔录,可以采取拍照、录像或者其他方式记录取样情况。

第三十五条【监测报告要求】环境保护主管部门组织监测的,应当提出明确具体的监测任务,并要求提交监测报告。

监测报告必须载明下列事项:(一)监测机构的全称;(二)监测机构的国家计量认证标志(CMA)和监测字号;(三)监测项目的名称、委托单位、监测时间、监测点位、监测方法、检测仪器、检测分析结果等内容;(四)监测报告的编制、审核、签发等人员的签名和监测机构的盖章。

第三十六条【在线监测数据可为证据】环境保护主管部门可以利用在线监控或者其他技术监控手段收集违法行为证据。

经环境保护主管部门认定的有效性数据,可以作为认定违法事实的证据。

第三十七条【现场监测数据可为证据】环境保护主管部门在对排污单位进行监督检查时,可以现场即时采样,监测结果可以作为判定污染物排放是否超标的证据。

第三十八条【证据的登记保存】在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,经本机关负责人批准,调查人员可以采取先行登记保存措施。

情况紧急的,调查人员可以先采取登记保存措施,再报请机关负责人批准。

先行登记保存有关证据,应当当场清点,开具清单,由当事人和调查人员签名或者盖章。

先行登记保存期间,不得损毁、销毁或者转移证据。

第三十九条【登记保存措施与解除】对于先行登记保存的证据,应当在7个工作日内采取以下措施:(一)根据情况及时采取记录、复制、拍照、录像等证据保全措施;(二)需要鉴定的,送交鉴定;(三)根据有关法律、法规规定可以查封、暂扣的,决定查封、暂扣;(四)违法事实不成立,或者违法事实成立但依法不应当查封、暂扣或者没收的,决定解除先行登记保存措施。

超过7个工作日未作出处理决定的,先行登记保存措施自动解除。