烛之武退秦师练习题

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:5

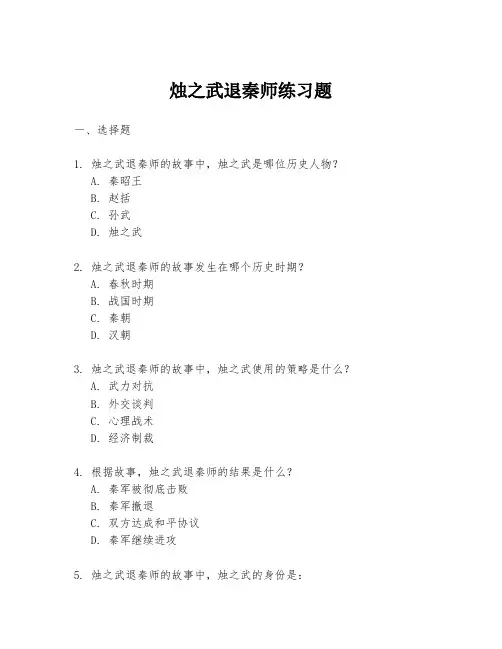

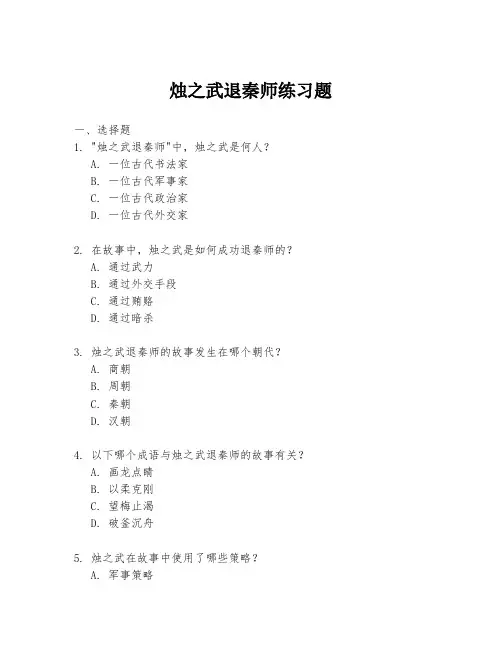

烛之武退秦师练习题一、选择题1. 烛之武退秦师的故事中,烛之武是哪位历史人物?A. 秦昭王B. 赵括C. 孙武D. 烛之武2. 烛之武退秦师的故事发生在哪个历史时期?A. 春秋时期B. 战国时期C. 秦朝D. 汉朝3. 烛之武退秦师的故事中,烛之武使用的策略是什么?A. 武力对抗B. 外交谈判C. 心理战术D. 经济制裁4. 根据故事,烛之武退秦师的结果是什么?A. 秦军被彻底击败B. 秦军撤退C. 双方达成和平协议D. 秦军继续进攻5. 烛之武退秦师的故事中,烛之武的身份是:A. 普通士兵B. 军事将领C. 外交使节D. 谋士二、填空题1. 烛之武退秦师的故事中,烛之武通过_________的方式,成功说服了秦军撤退。

2. 在这个故事中,烛之武展现了他的智慧和_________,使得秦军不敢轻易进攻。

3. 烛之武退秦师的故事告诉我们,有时候_________比武力更为有效。

4. 这个故事发生的历史背景是_________,当时的国家之间经常发生战争。

5. 烛之武退秦师的故事体现了古代中国_________的外交智慧。

三、简答题1. 请简述烛之武退秦师的故事内容。

2. 烛之武在故事中使用了哪些策略来达到目的?3. 烛之武退秦师的故事对现代有哪些启示?四、论述题1. 论述烛之武退秦师的故事在中国古代历史中的地位和意义。

2. 分析烛之武退秦师的故事对现代外交策略的启示。

3. 烛之武退秦师的故事在文化传承中的价值是什么?五、案例分析题1. 假设你是烛之武,面对秦军的进攻,你将如何制定策略?2. 请分析烛之武退秦师的故事对于现代领导者在处理国际关系时的启示。

3. 烛之武退秦师的故事中,烛之武的个人品质对成功起到了哪些作用?请结合现代管理学理论进行分析。

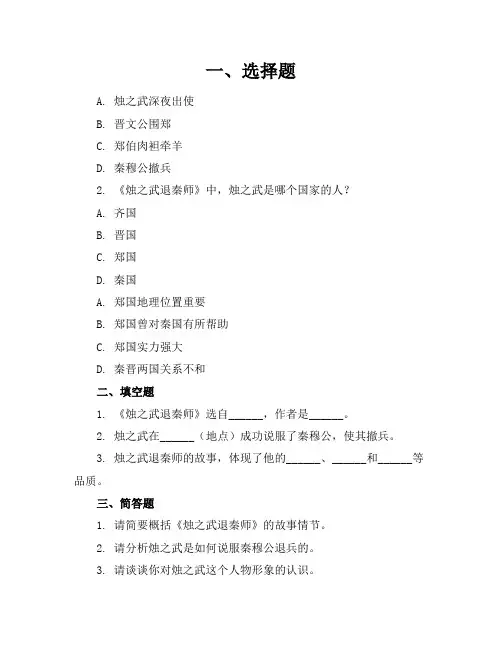

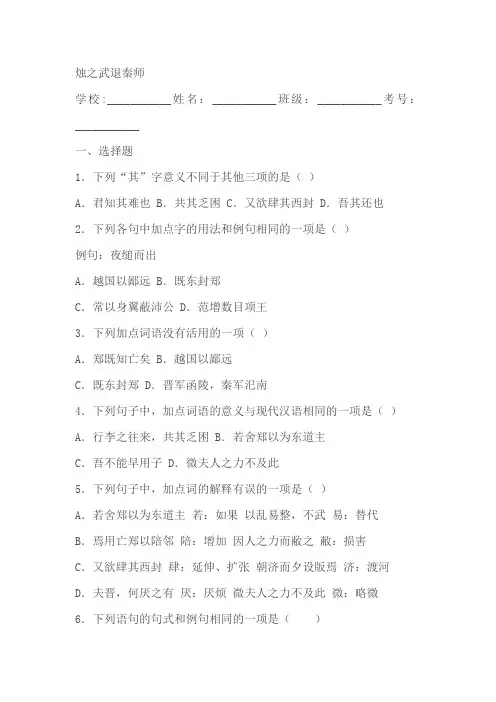

一、选择题A. 烛之武深夜出使B. 晋文公围郑C. 郑伯肉袒牵羊D. 秦穆公撤兵2. 《烛之武退秦师》中,烛之武是哪个国家的人?A. 齐国B. 晋国C. 郑国D. 秦国A. 郑国地理位置重要B. 郑国曾对秦国有所帮助C. 郑国实力强大D. 秦晋两国关系不和二、填空题1. 《烛之武退秦师》选自______,作者是______。

2. 烛之武在______(地点)成功说服了秦穆公,使其撤兵。

3. 烛之武退秦师的故事,体现了他的______、______和______等品质。

三、简答题1. 请简要概括《烛之武退秦师》的故事情节。

2. 请分析烛之武是如何说服秦穆公退兵的。

3. 请谈谈你对烛之武这个人物形象的认识。

四、翻译题“微夫人之力不及此。

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

”“行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

”五、阅读理解题1. 烛之武为什么要深夜出使秦国?2. 秦穆公在烛之武的说辞中,看到了哪些利益?3. 从烛之武退秦师的故事中,我们可以得到哪些启示?六、作文题请以《烛之武退秦师》为题材,写一篇不少于800字的作文,题目自拟。

七、判断题1. 在《烛之武退秦师》中,烛之武一开始就愿意出使秦国。

()2. 烛之武在说服秦穆公时,主要从秦国的利益出发,没有提及郑国的好处。

()3. 烛之武退秦师后,晋国和郑国立即签订了和平协议。

()八、连线题1. 烛之武 ________ 使秦穆公退兵2. 郑伯 ________ 围郑3. 晋文公 ________ 拜烛之武为师4. 秦穆公 ________ 接受烛之武的建议九、成语解释题1. 请解释成语“退避三舍”在文中的含义。

2. 请解释成语“因人之力而敝之”在文中的含义。

十、文学常识题1. 《烛之武退秦师》所在的《左传》是一部什么样的著作?2. 《左传》的作者左丘明在我国古代文学史上有什么重要地位?十一、文本分析题1. 请分析《烛之武退秦师》中,烛之武的语言艺术。

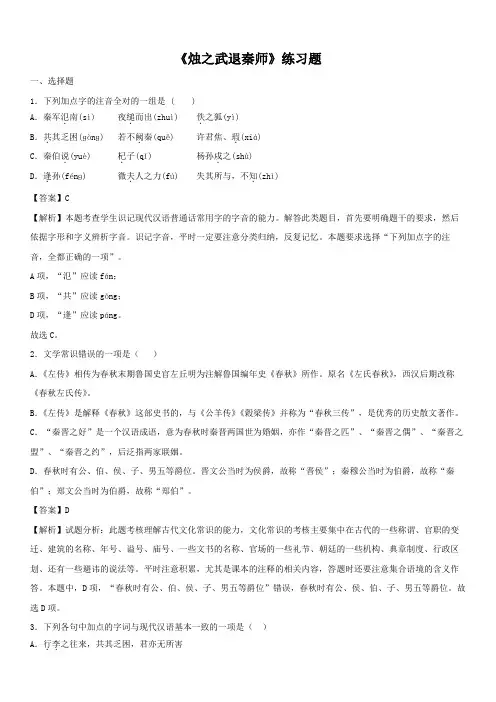

《烛之武退秦师》练习题一、选择题1.下列加点字的注音全对的一组是 ( )A.秦军氾.南(sì) 夜缒.而出(zhuì) 佚.之狐(yì)B.共.其乏困(ɡònɡ) 若不阙.秦(quē) 许君焦、瑕.(xiá)C.秦伯说.(yuè) 杞.子(qǐ) 杨孙戍.之(shù)D.逢.孙(fénɡ) 微夫.人之力(fú) 失其所与,不知.(zhì)【答案】C【解析】本题考查学生识记现代汉语普通话常用字的字音的能力。

解答此类题目,首先要明确题干的要求,然后依据字形和字义辨析字音。

识记字音,平时一定要注意分类归纳,反复记忆。

本题要求选择“下列加点字的注音,全都正确的一项”。

A项,“氾”应读fán;B项,“共”应读gōng;D项,“逢”应读páng。

故选C。

2.文学常识错误的一项是()A.《左传》相传为春秋末期鲁国史官左丘明为注解鲁国编年史《春秋》所作。

原名《左氏春秋》,西汉后期改称《春秋左氏传》。

B.《左传》是解释《春秋》这部史书的,与《公羊传》《榖梁传》并称为“春秋三传”,是优秀的历史散文著作。

C.“秦晋之好”是一个汉语成语,意为春秋时秦晋两国世为婚姻,亦作“秦晋之匹”、“秦晋之偶”、“秦晋之盟”、“秦晋之约”,后泛指两家联姻。

D.春秋时有公、伯、侯、子、男五等爵位。

晋文公当时为侯爵,故称“晋侯”;秦穆公当时为伯爵,故称“秦伯”;郑文公当时为伯爵,故称“郑伯”。

【答案】D【解析】试题分析:此题考核理解古代文化常识的能力,文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、建筑的名称、年号、谥号、庙号、一些文书的名称、官场的一些礼节、朝廷的一些机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。

平时注意积累,尤其是课本的注释的相关内容,答题时还要注意集合语境的含义作答。

本题中,D项,“春秋时有公、伯、侯、子、男五等爵位”错误,春秋时有公、侯、伯、子、男五等爵位。

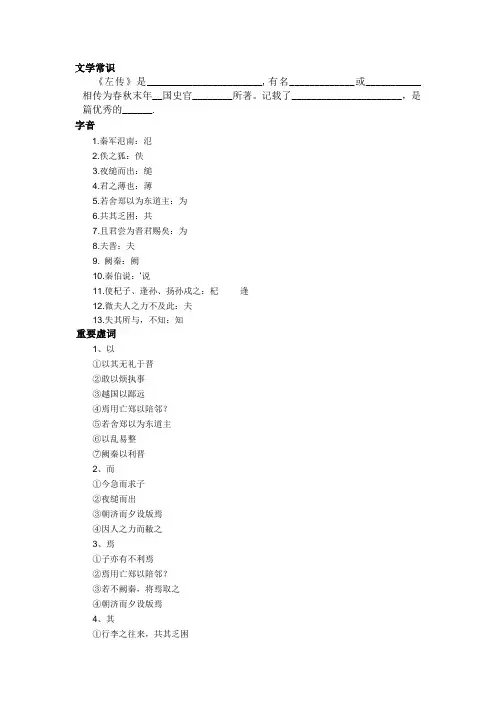

文学常识《左传》是_______________________,有名_____________或___________相传为春秋末年__国史官________所著。

记载了______________________,是篇优秀的______.字音1.秦军氾南:氾2.佚之狐:佚3.夜缒而出:缒4.君之薄也:薄5.若舍郑以为东道主:为6.共其乏困:共7.且君尝为晋君赐矣:为8.夫晋:夫9. 阙秦:阙10.秦伯说:‘说11.使杞子、逢孙、扬孙戍之:杞逢12.微夫人之力不及此:夫13.失其所与,不知:知重要虚词1、以①以其无礼于晋②敢以烦执事③越国以鄙远④焉用亡郑以陪邻?⑤若舍郑以为东道主⑥以乱易整⑦阙秦以利晋2、而①今急而求子②夜缒而出③朝济而夕设版焉④因人之力而敝之3、焉①子亦有不利焉②焉用亡郑以陪邻?③若不阙秦,将焉取之④朝济而夕设版焉4、其①行李之往来,共其乏困②越国以鄙远,君知其难也③失其所与,不知④吾其还也5、之①公从之②是寡人之过也③行李之往来④何厌之有⑤邻之厚,君之薄也⑥因人之力而敝之词类活用1烛之武退秦师2晋军函陵3若亡郑而有益于君。

4邻之厚,君之薄也5越国以鄙远6朝济而夕设版焉7与郑人盟8因人之力而敝之9共其乏困10阙秦以利晋11且贰于楚也12夜缒而出13既东封郑,又欲肆其西封14君亦无所害15且君尝为晋君赐矣16若不阙秦)通假字1.无能为也已2.共其乏困3.秦伯说4.失其所与,不知5.夫晋,何厌之有古今异义①行李之往来古义今义②若舍郑以为东道主古义今义古义今义③微夫人之力不及此。

古义今义④亦去之古义今义⑤敢以烦执事古义今义⑥共其乏困古义今义省略句1.晋军(于)函陵,秦军(于)氾南省略句2.(烛之武)辞曰省略句3.(烛之武)许之省略句4.敢以(之)烦执事省略句5.若舍郑以(之)为东道主省略句6.(晋)许君焦、瑕省略句7.阙秦以利(于)晋省略句判断句1.是寡人之过也判断句2.邻之厚,君之薄也判断句3.以乱易整,不武判断句4.因人之力而敝之,不仁判断句5失之所与,不知判断句状语后置(介词结构后置)1.以其无礼于晋,且贰于楚也状语后置(介词结构后置)应为“以其于晋无礼,且于楚贰也”2.佚之狐言于郑伯曰状语后置(介词结构后置)应为“佚之狐于郑伯言曰”状语后置句。

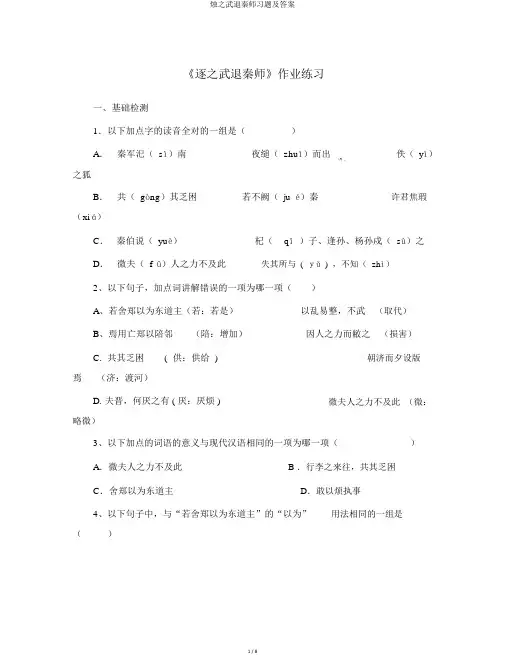

《逐之武退秦师》作业练习一、基础检测1.以下加点字的读音全对的一组是()A.秦军汜(sì)南夜缒(zhuì)而出佚(yì)之狐B.共(gòng)其乏困若不阙(jué)秦许君焦瑕(x i á)C.秦伯说(yuè)杞(qǐ)子、逢孙、杨孙戍( sù)之D.微夫(fū)人之力不及此失其所与(yǔ ),不知(zhì)2、以下句子,加点词讲解错误的一项为哪一项()A、若舍郑以为东道主(若:若是)以乱易整,不武(取代)B、焉用亡郑以陪邻(陪:增加)因人之力而敝之(损害)C. 共其乏困( 供:供给 )朝济而夕设版焉(济:渡河)D. 夫晋,何厌之有 ( 厌:厌烦 ) 微夫人之力不及此(微:略微)3、以下加点的词语的意义与现代汉语相同的一项为哪一项()A.微夫人之力不及此 B .行李之来往,共其乏困C.舍郑以为东道主D.敢以烦执事4、以下句子中,与“若舍郑以为东道主”的“以为”用法相同的一组是()①吴广以然② 然得而腊之以③ 坐客无不伸,⋯⋯以妙w w w .x k b 1.c o m④ 愚以中之事,事无大小,悉以咨之⑤ 医之好治不病以功A. ①③B.②④C. ③⑤D.②⑤5、以下各句中没有通假字的一是()A. 晋函陵,秦氾南B.秦伯,与人盟C. 失其所与,不知D.行李之来往,共其乏困6、以下句子中“以”字的用法不相同于其余三句的一是()A、以其无礼。

B 、以乱易正,不武。

C、敢以事。

D 、越国以鄙。

7、下面各句句式特点解不正确的一是()A、以其无礼于晋,且于楚也。

(倒装句中的介构后置)B、是寡人之也。

(判断句)C、夫晋,何之有?(前置)D、以乱易正,不武。

(被句)新第一网8、以下各句中加点与“ 之武退秦”中的“退”用法不相同的一是()A. 若不秦,将焉取之B. 越国以鄙C. 若亡而有益于君D.既封9、以下句子中“之”的用法与例句相同的一是()例句:臣之壮也,犹不如人。

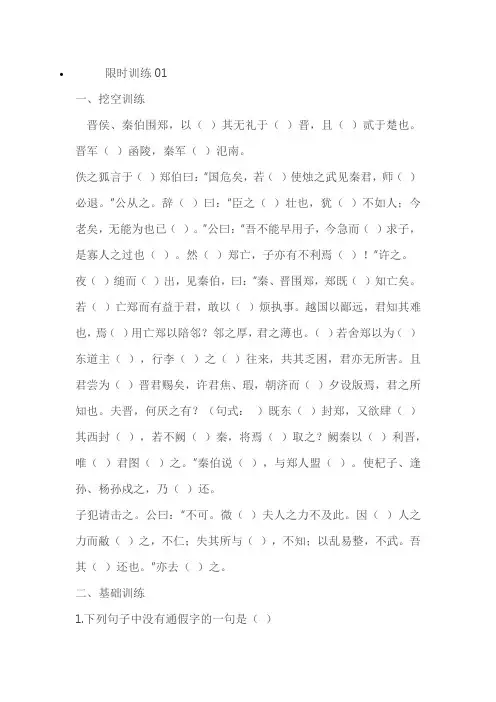

•限时训练01一、挖空训练晋侯、秦伯围郑,以()其无礼于()晋,且()贰于楚也。

晋军()函陵,秦军()氾南。

佚之狐言于()郑伯曰:“国危矣,若()使烛之武见秦君,师()必退。

”公从之。

辞()曰:“臣之()壮也,犹()不如人;今老矣,无能为也已()。

”公曰:“吾不能早用子,今急而()求子,是寡人之过也()。

然()郑亡,子亦有不利焉()!”许之。

夜()缒而()出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既()知亡矣。

若()亡郑而有益于君,敢以()烦执事。

越国以鄙远,君知其难也,焉()用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

()若舍郑以为()东道主(),行李()之()往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为()晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而()夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?(句式:)既东()封郑,又欲肆()其西封(),若不阙()秦,将焉()取之?阙秦以()利晋,唯()君图()之。

”秦伯说(),与郑人盟()。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃()还。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微()夫人之力不及此。

因()人之力而敝()之,不仁;失其所与(),不知;以乱易整,不武。

吾其()还也。

”亦去()之。

二、基础训练1.下列句子中没有通假字的一句是()A.秦、晋围郑,郑既知亡矣B.秦伯说,与郑人盟C.河曲智叟亡以应D.失其所与,不知2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()A.焉用亡郑以陪邻以其无礼于晋B.君知其难也吾其还也C.若舍郑以为东道主若使烛之武见秦君D.子亦有不利焉焉用亡郑以陪邻3.下列各句中加点字“之”的用法归类,正确的一项是()①臣之壮也,犹不如人②是寡人之过也③邻之厚,君之薄也④行李之往来⑤君之所知也⑥夫晋,何厌之有⑦因人之力而敝之⑧阙秦以利晋,唯君图之⑨微夫人之力不及此A.①③④⑤/②⑦⑨/⑥/⑧B.①②③/④⑥/⑤⑦⑨/⑧C.①③⑤/②⑦⑨④/⑥/⑧D.①④⑤/③⑨/②⑦⑥/⑧4. 下列对文学常识的表述有误的一项是( )A.《烛之武退秦师》节选自《左传》。

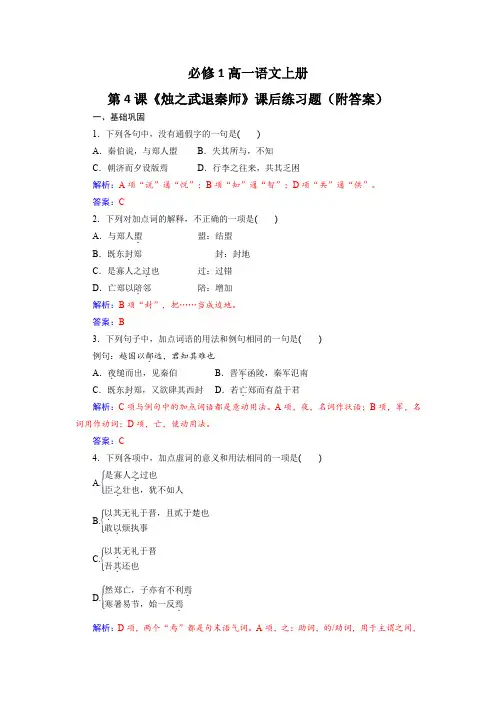

必修1高一语文上册第4课《烛之武退秦师》课后练习题(附答案)一、基础巩固1.下列各句中,没有通假字的一句是( )A .秦伯说,与郑人盟B .失其所与,不知C .朝济而夕设版焉D .行李之往来,共其乏困解析:A 项“说”通“悦”;B 项“知”通“智”;D 项“共”通“供”。

答案:C2.下列对加点词的解释,不正确的一项是( )A .与郑人盟.盟:结盟 B .既东封.郑封:封地 C .是寡人之过.也过:过错 D .亡郑以陪.邻 陪:增加 解析:B 项“封”,把……当成边地。

答案:B3.下列句子中,加点词语的用法和例句相同的一句是( )例句:越国以鄙.远,君知其难也 A .夜.缒而出,见秦伯 B .晋军.函陵,秦军氾南 C .既东封.郑,又欲肆其西封 D .若亡.郑而有益于君 解析:C 项与例句中的加点词语都是意动用法。

A 项,夜,名词作状语;B 项,军,名词用作动词;D 项,亡,使动用法。

答案:C4.下列各项中,加点虚词的意义和用法相同的一项是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧是寡人之.过也臣之.壮也,犹不如人 B.⎩⎪⎨⎪⎧以.其无礼于晋,且贰于楚也敢以.烦执事 C.⎩⎪⎨⎪⎧以其.无礼于晋吾其.还也 D.⎩⎪⎨⎪⎧然郑亡,子亦有不利焉.寒暑易节,始一反焉. 解析:D 项,两个“焉”都是句末语气词。

A 项,之:助词,的/助词,用于主谓之间,取消句子的独立性。

B 项,以:介词,因为/介词,拿。

C 项,其:代词,代指郑国/语气词,表示商量或希望的语气,可译为“还是”。

答案:D5.下列加点的词语的意思与现代汉语相同的一项是( )A .吾不能..早用子,今急而求子,是寡人之过也 B .若舍郑以为东道主...C .行李..之往来,共其乏困 D .微夫人..之力不及此 解析:A 项,“不能”的古今意思均指不能够。

B 项,东道主:古义,东方道路上(招待过客)的主人;今义,请客的主人。

C 项,行李:古义,出使的人;今义,出门所带的包裹、箱子等。

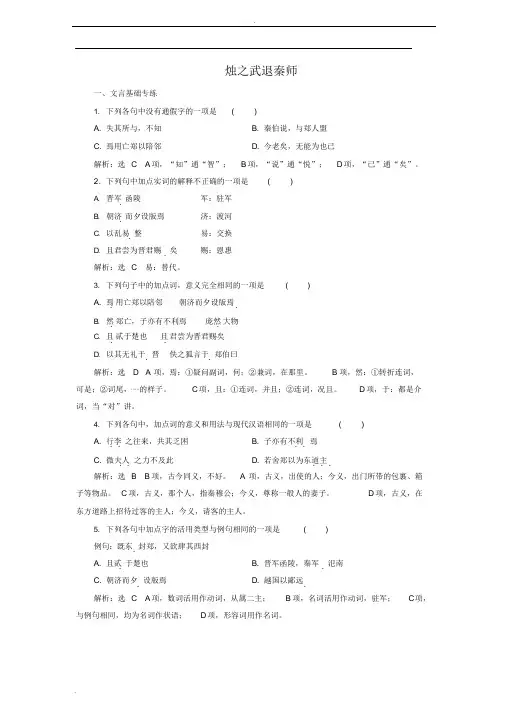

烛之武退秦师一、文言基础专练1. 下列各句中没有通假字的一项是( )A.失其所与,不知B.秦伯说,与郑人盟C.焉用亡郑以陪邻D.今老矣,无能为也已解析:选 C A 项,“知”通“智”; B 项,“说”通“悦”; D 项,“已”通“矣”。

2.下列句中加点实词的解释不正确的一项是( )A.晋军.函陵军:驻军B.朝济.而夕设版焉济:渡河C.以乱易.整易:交换D.且君尝为晋君赐.矣赐:恩惠解析:选 C 易:替代。

3. 下列句子中的加点词,意义完全相同的一项是( )A.焉.用亡郑以陪邻朝济而夕设版焉.B.然.郑亡,子亦有不利焉庞然.大物C.且.贰于楚也且.君尝为晋君赐矣D.以其无礼于.晋佚之狐言于.郑伯曰解析:选 D A 项,焉:①疑问副词,何;②兼词,在那里。

B 项,然:①转折连词,可是;②词尾,⋯⋯的样子。

C 项,且:①连词,并且;②连词,况且。

D 项,于:都是介词,当“对”讲。

4. 下列各句中,加点词的意义和用法与现代汉语相同的一项是( )A.行.李.之往来,共其乏困B.子亦有不.利.焉C.微夫.人.之力不及此D.若舍郑以为东道.主..解析:选 B B 项,古今同义,不好。

A 项,古义,出使的人;今义,出门所带的包裹、箱子等物品。

C 项,古义,那个人,指秦穆公;今义,尊称一般人的妻子。

D 项,古义,在东方道路上招待过客的主人;今义,请客的主人。

5. 下列各句中加点字的活用类型与例句相同的一项是( )例句:既东.封郑,又欲肆其西封A.且贰.于楚也B.晋军函陵,秦军.氾南C.朝济而夕.设版焉D.越国以鄙远.解析:选 C A 项,数词活用作动词,从属二主; B 项,名词活用作动词,驻军;C项,与例句相同,均为名词作状语; D 项,形容词用作名词。

6. 对下列文化常识的解说,不正确的一项是( )A.春秋时期有公、侯、伯、子、男五等封爵,侯、伯是其中爵位。

B.“吾不能早用子”中,“子”是古代对男子的尊称。

烛之武退秦师练习题一、选择题1. "烛之武退秦师"中,烛之武是何人?A. 一位古代书法家B. 一位古代军事家C. 一位古代政治家D. 一位古代外交家2. 在故事中,烛之武是如何成功退秦师的?A. 通过武力B. 通过外交手段C. 通过贿赂D. 通过暗杀3. 烛之武退秦师的故事发生在哪个朝代?A. 商朝B. 周朝C. 秦朝D. 汉朝4. 以下哪个成语与烛之武退秦师的故事有关?A. 画龙点睛B. 以柔克刚C. 望梅止渴D. 破釜沉舟5. 烛之武在故事中使用了哪些策略?A. 军事策略B. 心理战术C. 经济制裁D. 政治联姻二、填空题6. 烛之武退秦师的故事中,烛之武利用了________的智慧,最终使秦军撤退。

7. 故事中,秦军原本计划攻打的是________国。

8. 烛之武通过________的方式,说服了秦军,避免了战争的发生。

9. 烛之武退秦师的故事体现了________的重要性。

10. 在故事中,烛之武的行动展示了________的外交策略。

三、简答题11. 请简述烛之武退秦师的故事背景。

12. 烛之武在故事中展现了哪些个人品质?13. 烛之武退秦师的故事对现代外交有何启示?14. 烛之武是如何利用智慧和策略,避免了一场可能的战争?15. 从烛之武退秦师的故事中,我们能学到哪些处理冲突和矛盾的方法?四、论述题16. 论述烛之武退秦师的故事对古代外交策略的影响。

17. 分析烛之武退秦师的故事中,智慧与勇气的关系。

18. 烛之武退秦师的故事在今天是否仍有现实意义?请结合现代国际关系进行论述。

19. 烛之武退秦师的故事体现了哪些领导力的要素?20. 从烛之武退秦师的故事中,我们可以如何理解“以和为贵”的外交理念?五、案例分析题21. 假设你是烛之武,面对秦军的威胁,你将如何制定策略以保护你的国家?22. 如果烛之武没有成功退秦师,你认为可能会发生哪些后果?请结合当时的政治局势进行分析。

烛之武退秦师学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题1.下列“其”字意义不同于其他三项的是()A.君知其难也 B.共其乏困 C.又欲肆其西封 D.吾其还也2.下列各句中加点字的用法和例句相同的一项是()例句:夜缒而出A.越国以鄙远 B.既东封郑C.常以身翼蔽沛公 D.范增数目项王3.下列加点词语没有活用的一项()A.郑既知亡矣 B.越国以鄙远C.既东封郑 D.晋军函陵,秦军汜南4.下列句子中,加点词语的意义与现代汉语相同的一项是()A.行李之往来,共其乏困 B.若舍郑以为东道主C.吾不能早用子 D.微夫人之力不及此5.下列句子中,加点词的解释有误的一项是()A.若舍郑以为东道主若:如果以乱易整,不武易:替代B.焉用亡郑以陪邻陪:增加因人之力而敝之敝:损害C.又欲肆其西封肆:延伸、扩张朝济而夕设版焉济:渡河D.夫晋,何厌之有厌:厌烦微夫人之力不及此微:略微6.下列语句的句式和例句相同的一项是()例句:若亡郑而有益于君A.是寡人之过也B.微夫人之力不及此C.佚之狐言于郑伯D.晋军函陵7.下列各句中没有通假字的一项是()A.失其所与,不知。

B.行李之往来,共其乏困。

C.若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

D.秦伯说,与郑人盟。

8.下列各项中句式与其他项不同的一项是()A.辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣无能为也已。

” B.今急而求子,是寡人之过也C.晋军函陵,秦军汜南 D.敢以烦执事9.下列各句括号中补出的省略成分,正确的一项是()A.夜缒而出,(佚之狐)见秦伯 B.(郑伯)许君焦、瑕C.(晋)既东封郑,又欲肆其西封 D.(晋君)使杞子、逢孙、杨孙戍之10.下列加点词的解释全对的一项是()A.且贰于楚也:从属二主越国以鄙远:偏远B.晋军函陵:军队焉用亡郑以陪邻:增加C.何厌之有:厌恶朝济而夕设版焉:渡河D.与郑人盟:结盟又欲肆其西封:延伸、扩张二、名篇名句默写11.补写出下列句子中的空缺部分。

《烛之武退秦师》练习题一、夯实基础1.给下列词语中加点的字注音。

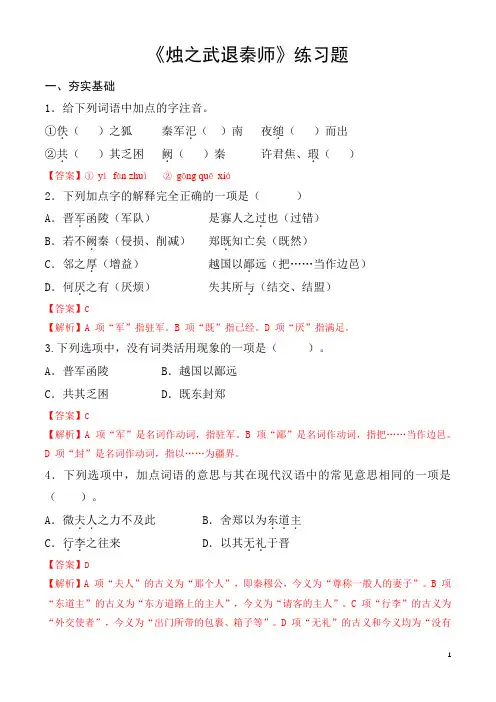

①佚.()之狐秦军汜.()南夜缒.()而出②共.()其乏困阙.()秦许君焦、瑕.()【答案】①yìfán zhuì②gōng quēxiá2.下列加点字的解释完全正确的一项是()A.晋军.函陵(军队)是寡人之过.也(过错)B.若不阙.秦(侵损、削减)郑既.知亡矣(既然)C.邻之厚.(增益)越国以鄙.远(把……当作边邑)D.何厌.之有(厌烦)失其所与.(结交、结盟)【答案】C【解析】A 项“军”指驻军。

B 项“既”指已经。

D 项“厌”指满足。

3.下列选项中,没有词类活用现象的一项是()。

A.普军函陵 B.越国以鄙远C.共其乏困 D.既东封郑【答案】C【解析】A 项“军”是名词作动词,指驻军。

B 项“鄙”是名词作动词,指把……当作边邑。

D 项“封”是名词作动词,指以……为疆界。

4.下列选项中,加点词语的意思与其在现代汉语中的常见意思相同的一项是()。

A.微夫人.....之力不及此 B.舍郑以为东道主C.行李..于晋..之往来 D.以其无礼【答案】D【解析】A 项“夫人”的古义为“那个人”,即秦穆公,今义为“尊称一般人的妻子”。

B 项“东道主”的古义为“东方道路上的主人”,今义为“请客的主人”。

C 项“行李”的古义为“外交使者”,今义为“出门所带的包裹、箱子等”。

D 项“无礼”的古义和今义均为“没有礼貌”。

5.下列文学常识中,错误的一项是()。

A.《左传》是我国第一部叙事详尽的纪传体史书,相传是春秋末年鲁国史官左丘明所作。

B.春秋时期有公、侯、伯、子、男五等爵位。

C.“寡人”是古代君主的自我谦称,意为寡德之人。

D.“吾不能早用子”中的“子”是古代对男子的美称。

【答案】A【解析】《左传》是我国古代第一部叙事完备的编年体史书。

二、阅读提高1.用现代汉语翻译下列句子。

①越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?译文:②既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?译文:③微夫人之力不及此。

《烛之武退秦师》练习一、文言文阅读阅读下面文言文,完成下面小题。

烛之武退秦师晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。

晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。

”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉。

”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也。

焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之,公曰:“不可。

微夫人之力不及此。

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

吾其还也。

”亦去之。

1.通假字①无能为也已(“ ”,同“矣”,句末语气词,了)①共其乏困(“共”,同“ ”,供给)2.秦晋为何围郑?(用原文答),。

二、古代诗歌阅读阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

绝句漫兴九首(一)①杜甫隔户②杨柳弱袅袅,恰似十五女儿腰。

谓谁朝来不作意③,狂风挽断最长条。

【注】①公元757年,杜甫45岁,正值年富力强,在京城长安任左拾遗,虽忠于职守,但终因受房琯案牵连,于758年六月被贬为华州司功参军。

759年夏,杜甫来到成都,定居草堂。

本诗是杜甫寓居成都草堂的第二年所写。

①户:门。

①作意:如意。

3.下列对诗歌有关内容的分析和概括,最恰当的两项是B.“恰似十五女儿腰”用杨柳描写十五岁少女的纤柔细腰,意在表现少女的妩媚动人。

C.“谓谁朝来不作意”运用了拟人的修辞手法,对于摧残杨柳的人给予了无情的嘲讽。

D.“狂风挽断最长条”的意思是忽然一阵狂风吹来,把杨柳那根最长的枝条给折断了。

E.本诗前两句描写杨柳之美,后两句借杨柳为何不展身姿之问,抒发诗人的思想感情。

《烛之武退秦师》习题精选及答案一、阅读下面文段,回答1--6题。

夜缒而出。

见秦伯曰:“秦晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也。

焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

1.选出下列加粗字注音有误的一项A.夜缒而出zhuìB.共其乏困gòngC.秦伯说yuèD.使杞子、逢孙、杨孙戍之páng2.下列各句中划线词的解释,错误的一项:A.焉用亡郑以陪邻陪:增加B.朝济而夕设版焉济:救济C.既东封郑,又欲肆其西封肆:延伸,扩张D.阙秦以利晋阙:侵损,削减3.与“夫晋,何厌之有”句式相同的一项是:A.马之千里者B.是寡人之过也C.邻之厚,君之薄也D.何陋之有4.下列叙述不符合文意的一项是:A.烛之武从秦国的立场上劝说秦伯退兵。

B.烛之武在劝说秦伯的过程中指出亡郑只能对晋国有利。

C.从烛之武对形势的分析中可知,晋国的实力比秦国强。

D.晋侯为了报答秦伯,曾经答应过给秦国两座城池,但并没有履行诺言。

5.翻译下面两句话。

①若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

②行李之往来,共其乏困二、阅读下面文段,回答7-11题。

郑伯克段于鄢《左传》初,郑武公娶于申,曰武姜。

生庄公及共叔段。

庄公寤生,惊姜氏,故名曰寤生,遂恶之。

爱共叔段,欲立之。

亟请于武公,公弗许。

及庄公即位,为之请制。

公曰:“制,岩邑也。

虢叔死焉,佗邑唯命。

”请京,使居之,谓之京城大叔。

祭仲曰:“都城过百雉,国之害也。

先王之制,大都不过参国之一,中、五之一,小、九之一。

今京不度,非制也,君将不堪。

”公曰:“姜氏欲之,焉辟害。

”对曰:“姜氏何厌之有?不如早为之所,无使滋蔓,蔓难图也。

烛之武退秦师的练习题一、选择题1. 烛之武退秦师的故事发生在哪个朝代?A. 唐朝B. 商朝C. 春秋时期D. 汉朝2. 烛之武是以下哪个国家的使者?A. 秦国B. 齐国C. 楚国D. 晋国3. 烛之武退秦师的故事中,烛之武是如何说服秦军撤退的?A. 通过武力B. 通过贿赂C. 通过智慧和言辞D. 通过求情4. 烛之武退秦师的故事中,秦军撤退后,晋国的军队采取了什么行动?A. 追击秦军B. 继续进攻C. 撤退D. 保持原地不动5. 以下哪项不是烛之武退秦师故事中的主要人物?A. 烛之武B. 晋文公C. 秦穆公D. 孔子二、填空题6. 烛之武退秦师的故事发生在______年,当时晋国与秦国发生了冲突。

7. 烛之武是晋国的使者,他通过______的方式,成功说服秦军撤退。

8. 秦军撤退后,晋国的军队选择了______,避免了进一步的冲突。

9. 烛之武退秦师的故事体现了______的重要性,即通过智慧和言辞解决问题。

三、简答题10. 请简述烛之武退秦师的故事中,烛之武是如何通过智慧和言辞说服秦军撤退的。

四、论述题11. 烛之武退秦师的故事给我们哪些启示?请结合故事内容进行分析。

五、阅读理解阅读以下段落,回答问题。

烛之武,晋国之使者也。

晋国与秦国交战,晋国处于劣势。

烛之武奉命前往秦营,以言辞说服秦军撤退。

烛之武对秦军将领说:“晋国与秦国,本是兄弟之邦,今因误会而交战,实为不智。

若秦军撤退,晋国愿与秦国重修旧好。

”秦军将领听后,觉得烛之武之言有理,遂下令撤军。

12. 根据段落内容,烛之武是如何说服秦军将领的?13. 烛之武提到了“兄弟之邦”,这在文中有何含义?14. 秦军将领为何会接受烛之武的建议?六、案例分析题15. 假设你是烛之武,面对秦军将领,你将如何运用智慧和言辞来达成和平的目的?请结合烛之武退秦师的故事,给出你的策略。

七、写作题16. 以“智慧与和平”为主题,写一篇不少于500字的短文,阐述烛之武退秦师故事中的智慧如何促进了和平的实现。

烛之武退秦师同步练习一、单选题1.下列句中对词的解释,正确的一项是()A.若使烛之武见秦君见:接见B.辞曰:“臣之壮也,犹不如人……” 辞:推辞C.臣之壮也,犹不如人犹:还是D.今急而求子急:着急2.下面各组句子中,划线词的意义和用法相同的一组是()A.臣之壮也是寡人之过也B.子亦有不利焉焉用亡郑以陪邻C.国危矣今老矣,无能为也已D.然郑亡,子亦有不利焉然故忠臣尽忠于公3.下列加粗字的注音、字形、释义有误的一组是()A.汜南(fán)缒(zhuì)鄙(当作边邑)B.佚之狐(yì)不知(知道)共(gōng,供给)其乏困C.瑕(xiá)何厌(满足)之有逢孙(páng)D.阙(quē,损害)行李(外交使者)失其所与(结交)4.下列有关文化常识的表述,不正确的一项是()A.先秦散文分诸子散文和历史散文两大部分,《左传》属历史散文,《左传》又名《春秋左氏传》,是我国第一部叙事详细的编年体史书。

B.《左传》的作者,相传为春秋末年的左丘明,可能是鲁国的史官。

C.《左传》善于描写战争和论述外交辞令,叙事条理清楚,人物形象栩栩如生。

D.《左传》具有很高的历史价值,《公羊传》《谷梁传》都是对《左传》的解读。

5.下列对文章的理解与赏析,不正确的一项是()A.开篇寥寥数语,既点出了战事爆发的原因、敌对双方的力量对比,也为下文“烛之武退秦师”埋下伏笔。

B.文中佚之狐的话,既可看出他对烛之武的充分了解,又可以看出他对秦、晋、楚三国形势的深入了解。

C.作为小国使臣,烛之武在说辞中处处为秦国着想,步步深入,层层逼近,具有很强说服力。

D.文章展现了烛之武在国家存亡之际不顾个人安危的品质,这正是左丘明希望褒扬的精神。

6.下列句子中加粗词的解释,不正确的一项是()A.秦军氾南军:驻扎B.既东封郑封:边邑C.秦伯说,与郑人盟说:同“悦”,高兴D.微夫人之力不及此微:没有7.下列各组加粗的虚词,意义和用法完全相同的一组是() A.夜缒而出朝济而夕设版焉B.以其无礼于晋若亡郑而有益于君C.越国以鄙远,君知其难也吾其还也D.若不阙秦,将焉取之然郑亡,子亦有不利焉8.下列加粗词语与现代汉语意义相同的一项是()A.行李之往来,共其乏困B.若舍郑以为东道主C.以其无礼于晋,且贰于楚也D.微夫人之力不及此9.下列句子中,句式与其他三项不同的一项是()A.以其无礼于晋B.佚之狐言于郑伯曰C.夫晋,何厌之有D.若亡郑而有益于君10.填入下面一段文字横线处的语句,最恰当的一项是()《左传》从政治、军事、外交等方面,____________________,同时也具体地描绘了一些人物的生活琐事,真实地反映了当时的社会面貌和政治状况。

《烛之武退秦师》练习一、文言文阅读阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:会于向,将执戎子驹支。

范宣子亲数诸朝。

曰:“来,姜戎氏。

昔秦人迫逐乃祖吾离于瓜州,乃祖吾离被苫盖,蒙荆棘,以来归我先君。

我先君惠公有不腆之田,与女剖分而食之。

今诸侯之事我寡君不如昔者,盖言语漏泄,则职女之由。

诘朝之事,尔无与焉!与,将执女。

”对曰:“昔秦人负恃其众,贪于土地,逐我诸戎。

惠公蠲其大德,谓我诸戎是四岳之裔胄也,毋是翦弃。

赐我南鄙之田,狐狸所居,豺狼所嗥。

我诸戎除翦其荆棘驱其狐狸豺狼以为先君不侵不叛之臣至于今不贰。

昔文公与秦伐郑,秦人窃与郑盟而舍戍焉,于是乎有肴之师。

晋御其上,戎亢其下,秦师不复,我诸戎实然。

譬如捕鹿,晋人角之,诸戎掎之,与晋踣之,戎何以不免?自是以来,晋之百役,与我诸戎相继于时,以从执政,犹肴志也,岂敢离逷?今官之师旅,无乃实有所阙,以携诸侯,而罪我诸戎。

我诸戎饮食衣服不与华同,贽币不通,言语不达,何恶之能为?不与于会,亦无瞢焉。

”赋《青蝇》【注】而退。

宣子辞焉,使即事于会,成恺悌也。

(节选自《左传·驹支不屈于晋》)材料二:夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之。

公曰:“不可。

微夫人之力不及此。

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。

吾其还也。

”亦去之。

(节选自《左传·烛之武退秦师》)【注】《青蝇》:《诗经·小雅》中的一篇,《青蝇》所赋:“恺悌君子,无信谗言。

”1.材料一中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

《烛之武退秦师》练习题一。

基础练习1. 对下列各句中加点的字,解释不正确的一项是()A. 夫晋,何厌.之有?(讨厌)B. 焉用亡郑以陪.邻(增加)C. 行李之往来,共.其乏困(供给)D. 使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还.(撤走)2. 对下列各句中加点的字,解释不正确的一项是()A. 吾不能早用子.(古代对人的尊称)B. 夜.缒而出(在夜里)C. 阙秦以利晋,唯.君图之(只有)D. 吾其.还也(表示商量语气,还是)3.下面关于“微”的解释,错误的一项是()A. 则名微.而众寡(细小,轻微)B. 微.闻鼠有作作索索(暗暗地)C. 见其发矢十中八九,但微.颔之(略微,稍微)D. 微.夫人之力不及此(没有)4. 下面关于“之”的解释,错误的一项是()A.辍耕之.垄上(动词,往,到)B.是寡人之.过也(结构助词,的)C.臣之.壮也,犹不如人(结构助词,的)D.何厌之.有?(结构助词,宾语前置的标志)5. 下列各句中没有词类活用的一项是()A. 晋军函陵,秦军氾南B. 越国以鄙远,君知其难也C. 若使烛之武见秦君,师必退D. 若亡郑而有益于君二。

课内练习阅读下面一段文言文,完成6~10题。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也。

焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

6. 下列各句中加点词的解释,错误的一项是()A. 夜缒.而出缒:用绳子拴着从城墙上下来B. 敢以烦执事..执事:办事的官吏C. 行李..之往来,共其乏困行李:出使的人携带的物品D. 阙.秦以利晋,唯君图之阙:使……缺,损害7.分别比较下列每组句子中加点字的意思,对其判断正确的一项是()越国以.鄙远既东封.郑敢以.烦执事又欲肆其西封.A. 两个“以”相同,两个“封”不同B. 两个“以”不同,两个“封”不同C. 两个“以”相同,两个“封”相同D. 两个“以”不同,两个“封”相同8. 对“越国以鄙远,君知其难也”的翻译正确的一项是()A. 越过晋国而把远方的郑国作为秦国的东部边境,国君知道那是很困难B. 越过晋国而把远方的郑国作为秦国的东部边境,国君知道那是很困难C. 越过秦国而把远方的郑国作为晋国的东部边境,您知道那是很困难的D. 越过秦国而把远方的郑国作为晋国的东部边境,您知道那是很困难的9. 对烛之武这个人物性格的分析评价,最恰当的一组是()①怀才不遇,牢骚满腹②能言善辩,智能过人③深明大义,顾全大局④巧舌如簧,挑拨离间⑤无中生有,拨弄是非A. ①③B. ②③C. ②④D. ③⑤10. 下列叙述不符合文意的一句是()A. 烛之武“夜缒而出”,说明当时郑国的情况十分危急。

《烛之武退秦师》一。

基础练习(一)给下列加点字注音阙.秦____________ 微夫.人之力____________戍.守____________ 夜缒.而出____________共.其乏困____________ 肆.其西封____________焦瑕.____________ 杞.子____________(二)文学常识《左传》又名《》,是我国第一部详细完整的 ____________________(体例)历史著作。

《左传》、《______________》、《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“”。

作者相传是鲁国的史官___________________。

(三)文言基础1. 对下列各句中加点的字,解释不正确的一项是()A. 夫晋,何厌.之有?(讨厌)B. 焉用亡郑以陪.邻(增加)C. 行李之往来,共.其乏困(供给)D. 使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还.(撤走)2. 对下列各句中加点的字,解释不正确的一项是()A. 吾不能早用子.(古代对人的尊称)B. 夜.缒而出(在夜里)C. 阙秦以利晋,唯.君图之(只有)D. 吾其.还也(表示商量语气,还是)3.下面关于“微”的解释,错误的一项是()A. 则名微.而众寡(细小,轻微)B. 微.闻鼠有作作索索(暗暗地)C. 见其发矢十中八九,但微.颔之(略微,稍微)D. 微.夫人之力不及此(没有)4. 下面关于“之”的解释,错误的一项是()A.辍耕之.垄上(动词,往,到)B.是寡人之.过也(结构助词,的)C.臣之.壮也,犹不如人(结构助词,的)D.何厌之.有?(结构助词,宾语前置的标志)5. 下列各句中没有词类活用的一项是()A. 晋军函陵,秦军氾南B. 越国以鄙远,君知其难也C. 若使烛之武见秦君,师必退D. 若亡郑而有益于君(四)翻译句子1、是寡人之过也_______________________________________________________________________________ 2、若亡郑而有益于君,敢以烦执事_______________________________________________________________________________ 3、邻之厚,君之薄也_______________________________________________________________________________ 4、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

_____________________________________________________________________________ 5、夫晋,何厌之有?_______________________________________________________________________________ 二。

课内练习阅读下面一段文言文,完成6~10题。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。

若亡郑而有益于君,敢以烦执事。

越国以鄙远,君知其难也。

焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

”秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

1. 下列各句中加点词的解释,错误的一项是()A. 夜缒.而出缒:用绳子拴着从城墙上下来B. 敢以烦执事..执事:办事的官吏C. 行李..之往来,共其乏困行李:出使的人携带的物品D. 阙.秦以利晋,唯君图之阙:使……缺,损害2.分别比较下列每组句子中加点字的意思,对其判断正确的一项是()越国以.鄙远既东封.郑敢以.烦执事又欲肆其西封.A. 两个“以”相同,两个“封”不同B. 两个“以”不同,两个“封”不同C. 两个“以”相同,两个“封”相同D. 两个“以”不同,两个“封”相同3. 对“越国以鄙远,君知其难也”的翻译正确的一项是()A. 越过晋国而把远方的郑国作为秦国的东部边境,国君知道那是很困难B. 越过晋国而把远方的郑国作为秦国的东部边境,国君知道那是很困难C. 越过秦国而把远方的郑国作为晋国的东部边境,您知道那是很困难的D. 越过秦国而把远方的郑国作为晋国的东部边境,您知道那是很困难的4. 对烛之武这个人物性格的分析评价,最恰当的一组是()①怀才不遇,牢骚满腹②能言善辩,智能过人③深明大义,顾全大局④巧舌如簧,挑拨离间⑤无中生有,拨弄是非A. ①③B. ②③C. ②④D. ③⑤5. 下列叙述不符合文意的一句是()A. 烛之武“夜缒而出”,说明当时郑国的情况十分危急。

B. 从烛之武对形势的分析中可知,晋国的实力与秦国的实力不相上下。

C. 晋侯为了报答秦伯,曾经答应过给秦国两座城池。

但是把城池划过去后,就马上修筑城池进行防御。

D. 从亡郑于秦无益,说到秦、晋历史关系,说到晋国灭郑之后必然进犯秦国,步步深入,层层逼紧,句句打动对方,具有很强的说服力。

三。

拓展练习新课标第一网阅读下面一段文言文,完成11~15题。

子产①为政郑人游于乡校②,以论执政。

然明谓子产曰:“毁乡校,何如?”子产曰:“何为?夫人朝夕退而游焉,以议执政之善否。

其所善者,吾则行之;其所恶者,吾则改之,是吾师也,若之何毁之。

我闻忠善以损怨,不闻作威以防怨。

岂不遽止?然犹防川:大决所,伤人必多,吾不克救也,不如小决使道,不如吾闻而药之也。

”子皮欲使尹何为邑。

子产曰:“少,未知可否。

”子皮曰:“愿,喜爱之,不吾叛也。

使夫往而学焉,夫亦愈知治矣。

”子产曰:“不可。

人之爱人,求利之也。

今吾子爱人则以政,犹未能操刀而使割也,其伤实多。

子之爱人,伤之而已,其谁敢爱于子,子有美锦,不使人学制焉。

大官大邑,身之所庇也,而使学者制焉。

其为美锦,不亦多乎?侨闻学而后入政,未闻以政学者也。

若果行此,必有所害。

”范宣子③为政,诸侯之币重,郑人病之。

二月,郑伯如晋,子产寓书于子西以告宣子曰:“子为晋国,四邻诸侯,不闻令德,而闻重币,侨也惑之。

侨闻君子长国家者,非无贿之患,而无令名之难。

夫令名,德之舆也。

德,国家之基也。

有基无坏,无亦是务乎!有德则乐,乐则能久。

宣子说,乃轻币。

子产使都鄙有章,上下有服,田有封洫④,庐井有伍⑤。

大人之忠俭者,从而与之;泰侈者,因而毙之。

从政一年,舆人⑥诵之曰:“取我衣冠而褚之,取我田畴而伍之。

孰杀之产,吾其与之!”及三年,又诵之曰:“我有子弟,子产诲之。

我有田畴,子产殖之。

子产而死,谁其嗣之?”(选编自《左传》襄公三十一年、二十四年、三十年)〔注〕①子产:名侨,字子产,春秋时著名政治家,郑国名相。

文中加“﹋”的都是人名。

②乡校:乡间公共场所。

③范宣子:春秋时晋国大臣,晋平公时执掌国政。

④封洫:田界。

⑤伍:五家相保的民户编制。

⑥舆人:众人。

⑦褚:储藏。

1.对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是()A.吾不克.救也克:能够。

B.郑伯如.晋如:到……去。

C.非无贿.之患,而无令名之难贿:贿赂。

D.子产使都鄙.有章,上下有服鄙:边远的地方。

2.下列句中的“病”字,与文中“郑人病之”用法相同的一项是()A.予购三百盆,皆病者,无一完者B.君子病无能焉,不病人之不己知也C.老臣病足,曾不能疾走D.以夭梅病梅为业以求钱也3.下列八句话编为四组、分别表现子产治国以德,以民为本的一组是()①不闻令德,而闻重币,侨也惑之②大人之忠俭者,从而与之③其所善者,吾则行之;其所恶者,吾则改之④是吾师也,若之何毁之⑤人之爱人,求利之也⑥德,国家之基也⑦不如吾闻而药之也⑧夫令名,德之舆也A. ⑧②B. ⑥⑤C. ①③D. ⑦④4.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()A.子产高度重视倾听民众意见,并且把民众的批评指责作为施政的依据。

他认为乡校是民众发表意见的重要场所,如果取缔乡校,堵塞言路,一定会对国家造成巨大伤害。

B.子产认为政事是关乎国计民生的大事。

他反对子皮任用年轻而又没有从政经验的尹何治理封地,认为如果不经过学习实践就委以重任、一定会造成危害。

C.子产认为治国应该重德轻财,治国以德可以获取美好的名声,从而塑造良好的国家形象,使国家根基稳固,人民快乐安逸。

D.子产是春秋时期郑国的贤相,他具有很强的民本思想,勇于改革,赏罚分明,治国有方,文章最后通过郑国流传的民谣,用对比的手法,对子产给予了高度的赞扬。

5.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)我闻忠善以报怨,不闻作威以防怨。

________________________________________________________________________ (2)吾爱之,不吾叛也。

使夫往而学焉,夫亦愈知治矣。

________________________________________________________________________ (3)子产而死,谁其嗣之?________________________________________________________________________参考答案:一、(一)阙quē夫fú戍shù缒zhuì共gōng肆sì瑕xiá杞qǐ(二)《左氏春秋传》编年体《公羊传》“春秋三传”左丘明(三)1. A(厌,满足)2. C (唯,希望)3. D(假如没有)4. C(主谓之间,取消句子独立性)5.C (A项,名词作动词,军是驻扎的意思,同下文“秦军”。

B项,鄙,名词的意动用法,以……为鄙;远,形容词用作名词,远地。

D项,使郑亡,动词使动用法。

)(四)1、译:这是我的过错。

2、译:如果灭亡郑国对你们有好处,怎敢拿这件事来麻烦您。

3、译:邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。

4、译:如果您放弃围攻郑国而把它作为东方道路上招待过客的主人,出使的人来来往往,我们可以供给他们缺少的东西。

二、1. C (行李:出使的人)2. B(第一个“以”,目的连词,来;后一个为介词,拿。

前一个“封”为“使……成为疆界”,后一个为“疆界”。

)3. C4. B5. C三、1. C(意思是“钱财”。

)2. B(9.(A成为病态,动词;B与“郑人病之”同属意动用法,译为“以……为病”,即译为“对……感动担忧”;C 患病,动词;D使……成为病态,使动用法)3.解释:选C (①写子产劝宣子治国以德,表现了子产治国以德思想。

③写子产不赞成毁乡校,善于听取人民的各种意见,表现了一定的以民为本的思想,故选C;②写子产能区别对待卿大夫,不属于以民为本,故排除A;④写乡校的作用,不属于以民为本,故排除D;⑤写人要爱人,就要让他做有利于他的事,这是怎样“爱人”的问题,与以民为本关系不大,故排除B;⑥这是直接表现治国以德的思想;⑦写子产从谏如流;⑧好名声,是载德以行的车子,用比喻说明好名声的重要)4.解释:选A,“并且把民众的批评指责作为施政的依据”错。