[课件]神经元活动的一般规律PPT

- 格式:ppt

- 大小:320.50 KB

- 文档页数:24

神经元活动的一般规律一、经典突触的概念和分类神经元之间在结构上并没有原生质相连,每一神经元的轴突末梢仅与其他神经元的胞体或突起相接触,此接触的部位称为突触。

主要的突触组成可分为三类:(1)一个神经元的轴突与另一个神经元的胞体相接触,称为轴—胞型突触;(2)一个神经元的轴突与另一个神经元的树突相接触,称为轴—树型突触;(3)一个神经元的轴突与另一个神经元的轴突相接触,称为轴—轴型突触。

二、周围神经递质有乙酰胆碱、去甲肾上腺素及嘌呤类和肽类化学物质。

(一)乙酰胆碱神经纤维末梢释放乙酰胆碱为递质的,称为胆碱能纤维。

包括:全部交感、副交感节前纤维;大多数副交感节后纤维(少数为肽能纤维);少数交感神经节后纤维,如支配汗腺分泌、骨骼肌血管舒张的交感神经节后纤维;躯体运动神经纤维。

(二)去甲肾上腺素神经纤维末梢释放去甲肾上腺素为递质的,称为肾上腺素能纤维。

大多数交感神经节后节维,为肾上腺索能纤维。

三、受体受体是指细胞膜或细胞内能与某些化学物质(如递质、激素等)发生特性结合并诱发生物效应的特殊生物分子。

(一)胆碱能受体1.毒蕈碱受体(M受体) M受体既能与Ach结合,也能与毒蕈碱结合。

广泛地分布于绝大多数副交感神经节后纤维支配的效应器,以及部分交感神经节后纤维支配的汗腺、骨骼肌的血管壁上。

Ach与M受体结合后,可产生一系列自主神经节后胆碱能纤维兴奋的效应,包括心脏活动的抑制、支气管与胃肠道平滑肌的收缩、膀胱逼尿肌和瞳孔括约肌的收缩、消化腺与汗腺的分泌、以及骨骼肌血管的舒张等,这种效应称为毒蕈碱样作用(M样作用)。

阿托品是M受体的阻断剂。

2.烟碱受体(N受体) N受体既能与Ach结合,也能与烟碱结合。

N受体又分为N1受体与N2受体两种亚型。

N1受体称为神经元型N受体,它分布于中枢神经系统内和自主神经节的突触后膜上,Ach与之结合可引起节后神经元兴奋;N2受体称为肌肉型N受体,其分布在神经一肌肉接头的终板膜上,Ach与之结合可使骨骼肌兴奋。

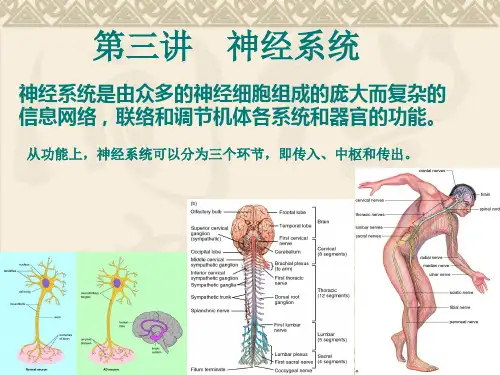

神经元活动的⼀般规律和神经元的作⽤⽅式神经元活动的⼀般规律:神经系统神经元,神经纤维突触神经递质.受体学说.神经营养性作⽤神经元是神经系统的结构与功能单位。

结构上⼤致都可分成细胞体和突起两部分,突起⼜分树突和轴突两种。

轴突往往很长,由细胞的轴丘分出,其直径均匀,开始⼀段称为始段,离开细胞体若⼲距离后始获得髓鞘,成为神经纤维。

习惯上把神经纤维分为有髓纤维与⽆髓纤维两种,实际上所谓⽆髓纤维也有⼀薄层髓鞘,并⾮完全⽆髓鞘。

(⼀)神经纤维传导的特征神经传导是依靠局部电流来完成的。

因此它要求神经纤维在结构和功能上都是完整的;如果神经纤维被切断或局部受⿇醉药作⽤⽽丧失了完整性,则因局部电流不能很好通过断⼝或⿇醉区⽽发⽣传导阻滞。

⼀条神经⼲中包含着许多条神经纤维,但由于局部电流主要在⼀条纤维上构成回路,加上各纤维之间存在结缔组织,因此每条纤维传导冲动时基本上互不⼲扰,表现为传导的绝缘性。

⼈⼯刺激神经纤维的任何⼀点引发冲动时,由于局部电流可在刺激点的两端发⽣,因此冲动可向两端传导,表现为传导的双向性。

由于冲动传导耗能极少,⽐突触传递的耗以⼩得多,因此神经传导具有相对不疲劳性。

(⼆)神经纤维传导的速度⼀般地说,神经纤维的直径越⼤,其传导速度也越⼤;有髓纤维的传导速度与直径成正⽐,其⼤致关系为:传导速度(m/s)=6×直径(µm)。

⼀般据说有髓纤维的直径是指包括轴索与髓鞘在⼀起的总直径,⽽轴索直径与总直径的⽐例与传导速度⼜有密切关系,最适宜的⽐例为0.6左右。

神经纤维的传导速度与温度有关,温度降低则传导速度减慢。

经测定,⼈的上肢正中神经的运动神经纤维和感觉神经纤维的传导速度分别为58m/s和65m/s。

当周围神经发⽣病变时传导速度减慢。

因此测定传导速度有助于诊断神经纤维的疾患和估计神经损伤的预后。

表10-1 神经纤维的分类(⼀)表10-2 神经纤维的分类(⼆)(三)神经纤维的分类1.根据电⽣理学的特性分类主要是根据传导速度(复合动作电位内各波峰出现的时间)和后电位的差异,将哺乳类动物的周围神经的纤维分为A、B、C 三类(表10-1)。

神经元活动的一般规律一、神经纤维1、神经纤维传导神经兴奋的特征(1)生理完整性;(2)绝缘性;(3)双向性;(4)不衰减性;(5)相对不疲劳性。

2、影响神经传导速度的因素(1)神经纤维的直径:纤维直径大的,传导速度快;(2)髓鞘:有髓、无髓;(3)温度:温度降低时传导速度降低。

二、神经元1、突触的分类电突触、化学性突触2、突触的结构由突触前膜、突触间隙和突触后膜组成。

3、突触传递的机理神经冲动从一个神经元通过突触传递到另一个神经元的过程称为突触传递。

(1)兴奋性突触传递机制当神经冲动传至兴奋性突触时,使突触前膜兴奋,引起前膜对Ca2+的通透性增强,于是突触间隙液中的Ca2+顺浓度差扩散进入膜内,促使突触小泡释放某种兴奋性递质(如乙酰胆碱或去甲肾上腺素等),递质通过突触间隙,与突触后膜上的相应受体结合,引起突触后膜对Na+、K+、C1-的通透性增大,尤其是Na+的通透性增大,使Na+快速内流,引起去极化,产生兴奋性突触后电位(EPSP)。

(2)抑制性突触传递机制当抑制性突触前神经元的冲动传至轴突末梢时,突触前膜兴奋,Ca2+流入前末梢,引起突触小泡释放抑制性递质(如甘氨酸等),该递质扩散到后膜,并与特异受体结合,使后膜对K+、C1-(尤以C1-)通透性升高。

于是C1-进入细胞内,K+逸出细胞外,使后膜内负电位增大而出现超极化,形成所谓的抑制性突触后电位(IPSP),使突触后神经元的兴奋性降低。

(3)非突触性化学传递在肾上腺素能神经元的轴突末梢分支上有许多结节状曲张体,它的内部有大量的含有递质的小泡。

当神经冲动到达曲张体时,递质从其中释放出来,经弥散方式到达邻近或稍远的靶细胞与其受体结合,发挥生理效应。

由于这种化学传递不是通过典型的突触结构,所以称为非突触(性)传递。

4、突触传递的特征(1)单向传递(2)总和作用(3)突触延搁(4)对内环境变化的敏感性(5)对化学物质的敏感性5、神经递质神经递质指是指突触前末梢处释放,能特异性作用于突触后膜受体,并产生突触后电位的信号物质。