- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

Developing of Chromatographic Technique

1948, 8 days separation for 16 amino acids

Developing of Chromatographic Technique

1958, 22 hours separation for 19 of amino acids

5

3 P

3

4

5

Q

( Q+P ) 3

经过5次分配平衡后组分在0--5块塔板上的分布 为: Q 5 5Q4 P 10Q3 P2 10Q2 P 3 5QP 4 P

5

=(Q+P)5

经过 n 次分配平衡后组分在 0--n 块塔板上的分 布为: (Q+P)n

组分在色谱柱中的分布为二项式分布(正态 分布), 流出柱子的流出曲线也为正态分布 曲线

2

Y1 = 2.354s

2

c 基线宽度 Y 色谱峰两侧拐点上的切线在基线上的截距

Y = 4s

*色谱峰所能提供的重要信息

1 样品中所含组分的最少个数 2 保留值---定性分析 3 色谱峰面积(或峰高)---定量分析 4 色谱峰的保留值和区域宽度---评价色 谱柱的分离效能 5 根据相邻色谱峰之间的距离来选择合 适的色谱分离条件

VR' = VR - VM

色谱法的流出曲线及有关术语

e 相对保留值---定性分析

g 2,1 =

t t

' R2 ' R1

=

V

V

' R2 ' R1

它与流动相的流速和色谱柱的物理指标无关;仅与柱温和 固定相的性质有关

a=

t

t

' R2 ' R1

选择因子

色谱法的流出曲线及有关术语

f 分配比(容量因子)k

ns t V = = k= nm t M VM

1941, British scientists, A.J.P. Martin and R.L.M. Synge (Biochem. J., 1941, 35, 1358) water chloroform

300 mm × 10 mm i.d. Chloroform + 0.5% alcohol

Si-OH · · · O H H

*3 塔板理论 (线性色谱)

Y = 4s Y1 = 2.354s

2

tR 2 tR 2 n = 16( ) = 5.54( ) Y Y1

2

neff

t 2 t 2 = 16( ) = 5.54( ) Y Y1

2

' R

' R

H eff

=

L neff

3 塔板理论 (线性色谱)

neff

t 2 t 2 = 16( ) = 5.54( ) Y Y1

Developing of Chromatographic Technique

1982, less than 30 minutes separation for 18 of amino acids

Schematic Diagram of Chromatography

气相色谱流程图

Flow or pressure controller

Solid

色谱法的基本原理

C) 色谱分析法的特点

Separation Concentration Detection High Selectivity High Sensitivity High Automatization

集富集、分离和检测于一体的高自动化、高选择性和 高灵敏度的分析方法

色谱分离过程

*3 塔板理论 (线性色谱)

塔板高度

H A

L H= n

tR

2

L

理论塔板数 n 定义为:

n=( )

s

塔板理论

塔板理论将色谱柱看作一个分馏塔,待分离组 分在分馏塔的塔板间移动 每一个塔板内,由固定相和流动相占据,载气 占据的称为板体积△V。假设: 1. 物质组分能够迅速在流动相和固定相之间建立 平衡 2. 载气是脉动进入色谱柱 3. 试样加在0号塔板上,试样没有沿色谱柱的纵 向扩散 4. 分配系数在各塔板上是常数

From Jan Ake Jonsson Ed., Chromatographic Theory and Basic principles, 1987, Marcel Dekker, Inc., New York

James M. Miller,Chromatography: Concept and Contrasts, 1988, Wiley, New York Leslie S. Ettre, 1941-1951: The Golden Decade of Chromatography, Analyst, 1991,116, 1231

H eff L = neff

2

' R

' R

u1 u1

3 t 4

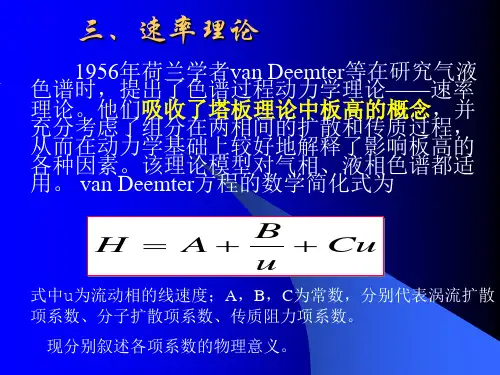

影响色谱塔板高度的因素 如何解释在不同流速下, 同一个色谱柱具有不同 的塔板高度

Adsorbent

Bonded Mol Sieve

Column Column Column

Liquid Solid C

Bonded Phase C Size Exclusion C

Ion Exchange Column Resin

Ion-Exchange C

超临界流体色谱 Supercritical Fluid Chromatography (SFC) 固定相 Stationary Phase Liquid SFC Column Supercritical Fluid C 配置 名称 Configuration Name

塔板序号 进样量=1 第一次 分配平衡 塔板序号 加入一块塔板 量的流动相 塔板序号 第二次 分配平衡 塔板序号 加入一块塔板 量的流动相 流动相 固定相 流动相 固定相 流动相 固定相 柱子 流动相 固定相 ( P+Q ) 1 1

i=0 P Q i=0 P Q (Q+P ) 1 i=0 Q P Q Q i=0 Q2 i=0 流动相 固定相 Q P 2 Q Q i=0 流动相 固定相 Q3

A Brief History of Chromatography 1944, A.J.P. Martin, R. Cinsden and A.H. Gordon developed paper chromatography 1950, A.J.P. Martin and G.A. Howard developed reversed-phase chromatography 1952, A.J.P. Martin and A.T. James Gas-liquid chromatography 1952, A.J.P. Martin and R.L.M. Synge were awarded the Nobel Prize in Chemistry

-----------

Amino Acids

Silica gel wetted with water

A Brief History of Chromatography

☆ Partition Chromatography(分配色谱)

Liquid-Liquid Partition Chromatography ☆ Plate Theory (塔板理论) the theoretical plate concept ☆ A gas might be used instead of a liquid in chromatography

Vs k=K Vm

a,

' R

' R

k=K

A

s

Vm

k2 K 2 g 2,1 = = k1 K1

色谱法的流出曲线及有关术语

4) 色谱峰的区域宽度 组分在色谱柱中谱带扩展的函数,反映了色谱操作 条件的动力学因素 a 标准偏差 s 0.607倍峰高处色谱峰的宽的一半 峰高一半处对应的色谱峰的宽度 b 半峰宽 Y1

A Brief History of Chromatography

1956, Rate theory, the Dutch scientist, Van Deemter 1963, HPLC was born, Giddings High Performance Liquid Chromatography High Pressure Liquid Chromatography ------------Today,……

色谱法 Chromatography

I 色谱法的基本原理

II 气相色谱法 Gas Chromatography (GC) III 高效液相色谱法 High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

色谱法的基本原理

1 概述 Introduction a) 色谱法的发展简史 1903, Russian botanist, M. S. Tswett Father of Chromatography

petroleum ether

CaCO3

Sample: Plant pigments Chromat (o) + graph (y)

Hale Waihona Puke Chromatography

A Brief History of Chromatography Adsorption But, up till 1930s the method of Tswett finally received recognition, and became an important tool in both organic chemistry and biochemistry laboratories. An manual technique requiring considerable skill, manipulation and time.