广州歌剧院案例分析讲解

- 格式:ppt

- 大小:4.71 MB

- 文档页数:29

广州歌剧院作品分析《大师作品分析》指导教师:陈苏柳学号:104091B122姓名:沈谏完成日期:2011.6.21 引言1.1 争论与关注扎哈•哈迪德(Zaha Hadid)在中国大陆新近完成了第一个建成项目:广州歌剧院。

在歌剧院的入口大厅里,前来参观的各界相关人士络绎不绝。

在建筑行业内部,关于新落成的广州歌剧院也是众说纷纭。

大部分意见是肯定的,但是针对某些部分的处理是否妥当,确也是有不少非议。

这可能也是一个明星建筑师的作品所带来的必然效应:争论和关注。

1.2 讨论框架在深入讨论之前,先介绍一下本文框架。

笔者关心两个方面的问题:首先,建筑学领域,广州歌剧院作为扎哈•哈迪德的建筑作品的意义;其二,实践领域,广州歌剧院作为在中国建成的一个本土项目的意义。

第一个问题高屋建瓴,走的是文艺片作者路线;第二个问题下里巴人,走的是吃盒饭的群众演员路线。

唯有把这两条线索交织在一起考察,才能勾勒出这个七年之痒磨一剑的项目全貌。

下一个问题是,如何交织这两条线索。

把建筑设计和施工实践分开,容易造成传统的观念对立:设计理念国际领先,完成质量却差强人意,这样的结果是,很多可以探讨的问题,就被一句“国内施工质量有待提高”搪塞下去。

德兰达(Manuel de Landa)曾经批判过类似观点:在某种设计方法中,人们认为设计的形式完全是由概念和理性推导所驱动的,是一种形而上的思维产物,完全脱离于充斥着物质和能量的具体世界。

一旦获得这种思维产物,设计者只需要赋予它具体的物理形式,指定材料子系统。

这些附加的子系统通常是同质的,缺乏自己的表达,完全服从于设计者的意愿[1]。

换句话说,一个把扎哈的设计方案视为“柏拉图原型”,而用单纯用施工质量的游标卡尺来评判完成作品的方式,不利于展开讨论。

我们需要引入更有建设性的模型。

1.3 基因与表现 (genotype – Phenotype distinction)为了考察广州歌剧院从方案演化为完成作品的流程,有必要引入生物科学中的两个概念:基因型(genotype)和表现型(Phenotype)。

⼴州歌剧院案例分析⼴州歌剧院案例分析作者:扎哈?哈迪德李慧萍室内设计1241403010⽬录简介外部环境建筑形体造型及艺术效果建筑整体布局结构概况单层刚架结构的受⼒特点单层刚架结构的型式单层刚架结构的⽀撑系统单层刚架结构的选型及布置简介⼴州歌剧院是由扎哈哈迪德设计的,源⾃“被江⽔冲刷形成的圆润双砾”的理念。

扎哈作为当今建筑界最杰出的解构主义⼤师,是⼀位极其具有争议性的⼈物。

她的思想超越现实,曾经被称为“纸上建筑师”。

⼴州歌剧院总占地⾯积约42000m2,总建筑⾯积约70,781m2,包括⼤剧场36400m2,多功能剧场7400m2,其他配套建筑26100m2。

外部环境⼴州歌剧院位于珠江新城J4地块,新城轴线起点的两侧,与中央⼴场、滨江绿带共同形成⽂化艺术⼴场,成为⼀个开放、⾃信的国际都市展⽰⾃⾝魅⼒的舞台。

艺术⼴场的设计秉承了⼴州珠江新城城市设计的精神与理念,在三个⽅⾯丰富并深化了城市设计的成果。

其外部形态独特,就像被珠江冲上沙滩上的两颗宝⽯,被形象地称为“圆润双砾”。

建筑形体造型及艺术效果建筑造型⼒图体现歌剧院建筑的开放、浪漫和雍容华贵。

其形态上,是由⼀个舒展的弯⽉形的体形、围绕着由5个花瓣形的墙体组成的歌剧院主体。

钻⽯形屋⾯天窗有利于将室内灯光折射向夜空,同时照明设计着重于对整体造型的烘托。

夜晚⼤厅内的灯光透过透明的玻璃和⾦⾊的格栅,把歌剧院⾼雅⽽热烈的⽓氛传达给城市的⼈们,与珠江夜景相互映衬,浪漫且富于诗意。

剧院由两部分组成,像是⼀个贝含珍珠的圆润造型。

⼀⼤⼀⼩,⼀⿊⼀⽩。

它紧贴着南⾯的珠江,西边⼤贝含着的珍珠是演出⼤厅,⽽东⾯⼩贝含着的珍珠则是多功能厅。

为了突破它过于圆润的造型,两个贝壳中间设计了⼀注百⽶喷泉冲天⽽起。

建筑整体布局⼴州歌剧院外部形态犹如⼀座平缓的⼭丘上放置的⼤⼩不同的两块“砾⽯”。

“⼤⽯头”为1800座的歌剧场及其配套设备⽤房、剧务⽤房、演出⽤房、⾏政⽤房、录⾳棚及排练厅;“⼩⽯头”为400座的多功能厅及西餐厅。

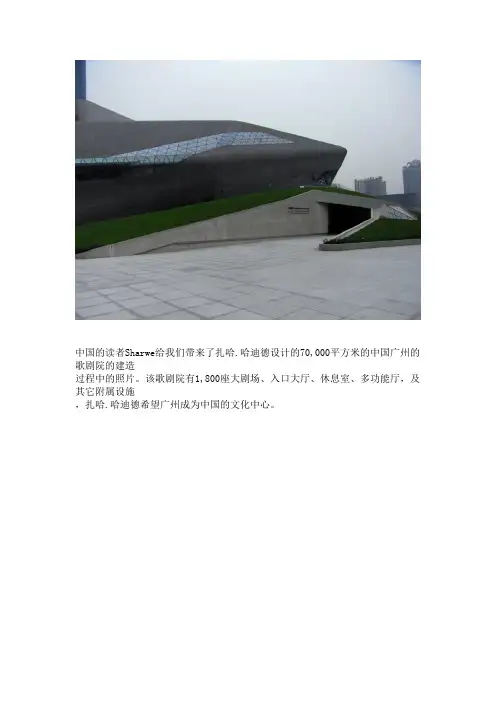

中国的读者Sharwe给我们带来了扎哈.哈迪德设计的70,000平方米的中国广州的歌剧院的建造过程中的照片。

该歌剧院有1,800座大剧场、入口大厅、休息室、多功能厅,及其它附属设施,扎哈.哈迪德希望广州成为中国的文化中心。

说起广州的新地标性建筑,不得不提2009年底竣工、2010年5月正式对公众开放的广州歌剧院。

这座出自国际设计大师扎哈·哈迪德之手,又有全球顶级声学大师配合设计的建筑,历时4年半精心建设,以其犹如在一座平缓的山丘上放置了大小不同两块石头的“双砾”造型,成为人们津津乐道的对象。

广州歌剧院坐落珠江新城少年宫南侧,濒临珠江,总投资约13.8亿元,总建筑面积7.3万平方米。

包括大剧场36400平方米,多功能剧场7400平方米、其他配套建筑26100平方米。

其外部形态独特,犹如一个平缓的山丘上置放的大小不同的两块石头,被形象地称为“双砾”。

其中,“大石头”是1800座的大剧场及配套用房、剧务用房、演出用房、行政用房、录音棚和艺术展览厅;“小石头”是400座的多功能剧场及配套餐厅。

两者皆为屋盖、幕墙一体化的结构,整体性外壳最大长度约120米。

整座建筑地面以上高度为43.1米,地下为负18米,地上7层,地下4层。

它与广州省博物馆、广州市第二少年宫、广州图书馆共同构成了广州市新中轴线上的“四大公共建筑”。

作为广州新建的七大标志性建筑之一,广州歌剧院不仅是华南地区最先进、最完善和最大的艺术表演中心,也是继北京国家大剧院、上海大剧院之后的全国第三大歌剧院。

广州歌剧院外部几层银灰“钢甲”的叠合体,使它的阳刚之美呼之欲出。

歌剧院的大厅也是钢骨玻璃面的,似乎能听见隐约的金石和鸣。

为了调和建筑物过于硬朗的线条,设计者在歌剧院两侧还专门设计了两潭三角形的湖水。

刚与柔,力与美,在这里得到了完美融合。

广州歌剧院外墙虽然由石材和玻璃镶嵌而成,但内部却是“钢筋铁骨”,共用去1万多吨钢材,用量是国家大剧院的两倍。

《大师作品分析》指导教师:***学号:******B122*名:**完成日期:2011.6.21 引言1.1 争论与关注扎哈•哈迪德(Zaha Hadid)在中国大陆新近完成了第一个建成项目:广州歌剧院。

在歌剧院的入口大厅里,前来参观的各界相关人士络绎不绝。

在建筑行业内部,关于新落成的广州歌剧院也是众说纷纭。

大部分意见是肯定的,但是针对某些部分的处理是否妥当,确也是有不少非议。

这可能也是一个明星建筑师的作品所带来的必然效应:争论和关注。

1.2 讨论框架在深入讨论之前,先介绍一下本文框架。

笔者关心两个方面的问题:首先,建筑学领域,广州歌剧院作为扎哈•哈迪德的建筑作品的意义;其二,实践领域,广州歌剧院作为在中国建成的一个本土项目的意义。

第一个问题高屋建瓴,走的是文艺片作者路线;第二个问题下里巴人,走的是吃盒饭的群众演员路线。

唯有把这两条线索交织在一起考察,才能勾勒出这个七年之痒磨一剑的项目全貌。

下一个问题是,如何交织这两条线索。

把建筑设计和施工实践分开,容易造成传统的观念对立:设计理念国际领先,完成质量却差强人意,这样的结果是,很多可以探讨的问题,就被一句“国内施工质量有待提高”搪塞下去。

德兰达(Manuelde Landa)曾经批判过类似观点:在某种设计方法中,人们认为设计的形式完全是由概念和理性推导所驱动的,是一种形而上的思维产物,完全脱离于充斥着物质和能量的具体世界。

一旦获得这种思维产物,设计者只需要赋予它具体的物理形式,指定材料子系统。

这些附加的子系统通常是同质的,缺乏自己的表达,完全服从于设计者的意愿[1]。

换句话说,一个把扎哈的设计方案视为“柏拉图原型”,而用单纯用施工质量的游标卡尺来评判完成作品的方式,不利于展开讨论。

我们需要引入更有建设性的模型。