放射性自显影技术资料

- 格式:ppt

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:31

放射性自显影法放射性自显影法与普通照相的曝光、显影、定影原理相似,此法是利用放射性同位素所放出之射线使照相乳胶“感光”,再经显影和定影处理,将乳胶中因受辐照而致敏的卤化银颗粒还原成金属银,洗去未“感光”的卤化银后则图像自然显示出来。

图像中任何区域的黑度取决于留存的金属银的量,它反映了射线在这个区域所沉积的能量。

这种方法以照相乳胶或核乳胶(卤化银颗粒更细)作为“仪器”,记录、检查和测量整体和组织、细胞和亚细胞水平中放射性示踪物的分布、进行定性和半定量测定,称为放射自显影法。

由于放射性物质往往在研究对象中呈不均匀分布,因此可利用一系列不同的图像判断放射性物质在组织或细胞中的动态关系,从而揭示精确的代谢动态过程,所以这种实验技术以其特有的功效从放射性被发现至今仍一直被广泛使用。

目前常用的自显影方法有以下几种类型:①接触法,最简单的一种,一般利用照相胶片或X光胶片,使含有放射性物质的标本表面与胶片上的乳胶层表面紧密接触,经过一定时间“曝光”后,将标本与胶片分开,胶片经过显影、定影等处理后即可得到自显影图像。

此法的分辨率受胶片上乳胶层的厚度及颗粒大小的限制,一般为10~30微米,适用于小的动、植物整体标本,大体解剖学的和组织学的切片以及薄层、纸层和电泳图谱的自显影等;②液体乳胶法,目前应用较广泛的一种。

一般是将液体乳胶直接涂布到载玻片的组织切片上,“曝光”后连同标本一起进行显影、定影、冲洗和染色,并最后封固在一起。

此法的分辨率可达1~10微米,可进行细胞内定位;③电镜自显影法,是放射自显影与电子显微镜相结合的一种新技术。

需使用颗粒均匀、大小适中、密度一般为1013银颗粒/厘米3的核乳胶。

含有标记物质的样品需制成超薄切片,切片可以捞在带支持膜的铜网上或载玻片上。

采用浸涂法、环套法或泡盖法等使乳胶形成一单晶体层敷盖在切片上,再经“曝光”、冲洗和染色等处理。

此法的分辨率可达0.05~0.1微米,能分辨DNA分子的一条链,故又称为“分子自显影法”。

放射自显影技术实验核医学易生物 w w w .e b i o e .co m概念:放射性核素所产生的射线直接作用于感光材料,使其产生潜影,经显影、定影处理而得到与生物标本中放射性核素所在部位、强度一致的由银颗粒组成的影像。

这种利用感光材料记录、检查和测量放射性示踪剂在生物体内准确位置和数量的方法,称为放射性自显影术。

(autoradiography,ARG radioautogram)易生物 w w w .e b i o e .co m易生物 w w w .e b i o e .co m易生物 w w w .e b i o e .co m(二)潜影的消退第二节放射自显影的材料一、感光材料的种类和选择(一)核乳胶(nuclear emulsion)1.液体核乳胶2.核乳胶干板3.揭膜核乳胶易生物 w w w .e b i o e .co m第三节放射自显影的基本技术和方法一、放射自显影术的主要类型(一)宏观自显影术(macroscopic autoradiography,M-ARG)观察的范围比较大,要求的分辨率较低,只能用肉眼或放大镜观察,可根据黑度判断示踪的部位和定量。

是研究物质代谢的主要方法。

易生物 w w w .e b i o e .co m易生物 w w w .e b i o e .co m易生物 w w w .e b i o e .co m易生物 w w w .e b i o e .co m(二)光镜自显影术(light microscopic autradiography,LM-ARG)研究放射性物质在组织或细胞内的定位情况,观察范围较小,分辨率要求较高,以银颗粒判断示踪剂的部位和定量。

易生物 w w w .e b i o e .co m易生物 w w w .e b i o e .co m1.石蜡切片自显影:2.冰冻切片自显影(易扩散):3.细胞涂片自显影:(三)电镜自显影术(electronmicroscopicautoradiography, EM-ARG)研究放射性物质在亚细胞结构水平上的精确定位,观察范围更小,分辨率要求极高,以单层银颗粒的分布判断示踪剂的部位和定量。

放射自显影法简介

目录

•1注解

这是一个重定向条目,共享了自射线摄影法的内容。

为方便阅读,下文中的自射线摄影法已经自动替换为放射自显影法,可点此恢复原貌,或使用备注方式展现

1注解

放射自显影法(autoradiography)亦称自射线摄影法。

是使用照相干板或乳剂来观察生物体内放射性物质的摄取,借以测量生物体内物质的分布、转移、代谢的细胞化学和组织化学的方法。

即摄取了特定的放射性物质的压展标本和切片标本或活体在暗室中与照相乳剂紧密接触放置。

在由生物体内摄取的放射性物质发出的射线而感光的部位上,经过显影,黑色呈像的银粒子就显示出来了。

根据观测水平的不同可分为宏观自射线摄影法(可见自射线摄影法)、显微自射线摄影法(光学显微镜显示的自射线摄影法)、超微自射线摄影法(电镜显示的自射线摄影法)。

宏观自射线摄影法除用于组织切片内物质分布的检查外,也与纸层析法和电泳法一起用于微量物质的测定。

所用的放射性核素,宏观自射线摄影法有131I、32P、35S、90Sr、59Fe、45Ca、14C;而显微和超微自射线摄影法主要是使用14C和3H。

免责声明:本文内容来源于网络,不保证100%正确,涉及到药方及用法用量的问题,不保证正确,仅供参考。

由此造成的问题,本站概不负责。

放射自显影技术名词解释

放射自显影技术,简称放射自显影(Radiographic Imaging),是一种常见的医学成像技术,用于检查人体内部组织和器官的形态、结构和功能。

在这种技术中,患者接受放射线照射,然后通过感光片或数字探测器捕捉到透过身体的放射线,形成一幅影像。

以下是一些与放射自显影技术相关的常见名词解释:

1. 放射线:高能量的电磁波或粒子,通过人体组织时能够穿透并被捕捉成影像。

2. 导影剂:一种用于增强影像对比度的药物,通过在人体内注射或口服,可以使特定组织或器官在放射线下更容易被看清楚。

3. 感光片:一种类似于胶片的光敏物质,用于捕捉透过身体的放射线的影像。

4. X射线机:一种专门用于产生X射线的装置,包括X射线

管和加速器,可以产生高能量的电磁辐射。

5. 造影技术:一种利用导影剂增强特定组织或器官对比度的技术,常用于放射自显影中。

6. 数字放射机:使用数字化探测器来捕捉和显示透过身体的放射线形成的数字影像的设备。

7. CT扫描:又称为计算机断层扫描(Computed Tomography),一种结合X射线和多个角度扫描技术,生成

具有高分辨率的三维体像的成像技术。

8. MRI扫描:又称为磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging),一种使用强磁场和无线电波来生成人体内部详细的影像的成像技术。

9. 放射科医师:专门从事解读和分析放射自显影影像的医生,能够发现异常,并与其他医生一起诊断和治疗疾病。

10. 辐射剂量:患者从放射线照射中所接受的辐射量,需要控制在一定范围内以确保安全。

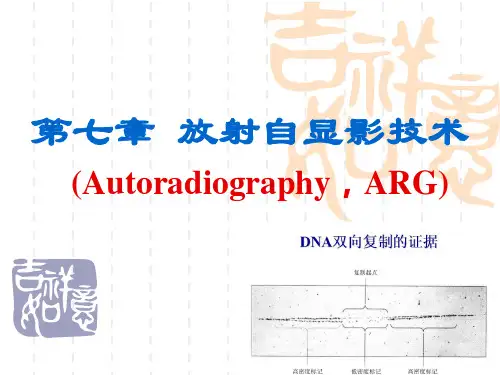

放射自显影术是利用放射性核素放出的核射线使感光材料中的卤化银感光,形成图像,来记录、检查和测量(半定量测量)标本中放射性示踪剂的部位及强弱的方法。

这种技术得到的图像,称为放射白显影像(autorad—gram,ARG)。

ARG 用于研究标记化合物在机体、组织和细胞中的分布、定位、排出以及合成、更新、作用机制、作用部位等。

放射自显影技术是研究细胞增殖、代谢活动和各种理化因素对细胞影响的重要手段.能够解释细胞分子水平的动态变化.使之成为显微镜下可见的形态,并可用于定位和定量分析.是生命科学研究中一项应用广泛的重要技术。

放射自显影术的原理和普通光学摄影的原理基本相同,都是使感光材料曝光后,发生化学变化,经过显影和定影处理.得到图像。

放射自显影技术是利用放射性核素标记生物分子,并使其掺人细胞内。

由于放射性核素在衰变过程中放出的射线可以使核乳胶感光,形成潜影,经过显影剂作用,把潜影部分的溴化银还原成黑色颗粒,再经过定影剂处理,把未还原的溴化银颗粒溶解洗掉,就得到了清晰的自显影图像。

经过放射自显影的标本还可再用染料染色.根据样品中银颗粒的所在部位和数量进行定位和定量分析.了解细胞代谢的状态和动态变化过程。

ARG的原理可通过以下步骤来理解:(1)感光材料中的溴化银被带电粒子作用,释放出电子:A gBr+β→Ag+ +Br十e一(2)该电子立即被荷正电的银离子所俘获:e一+Ag+→Ag(3)很多荷正电的银离子被还原.在溴化银分子中形成潜影:Ag......Ag→nAg在潜影处聚集的银原子数量很少.只占原晶体量的十亿分之一。

然而,这微量的金属银却起着重要的催化作用,促使溴化银晶体还原成金属银,因而称为显影中心。

(4)潜影经显影、定影处理后,即显示放射自显影图像,其图像银粒黑化的程度取决于组织标本中放射性活度的多少,呈正比关系。

对核乳胶曝光后形成潜影的过程及其机制还不完全清楚。

一般认为.感光乳胶中的溴化银是以微晶体颗粒悬浮于明胶中,每颗溴化银晶体如‘和Br一的点阵组成,在制备乳胶的过程中,又要使点阵产生缺陷,这些缺陷便构成潜影形成的敏化中心(sensitivity speck),当核射线、光线、热、压力或张力等作用于溴化银时,离子中的电子便向敏化中心移动,形成带阴电荷的静电层,然后荷阳电的银离子便向此处聚集而变为银原子。

放射自显影术是利用放射性核素放出的核射线使感光材料中的卤化银感光,形成图像,来记录、检查和测量(半定量测量)标本中放射性示踪剂的部位及强弱的方法。

这种技术得到的图像,称为放射白显影像(autorad—gram,ARG)。

ARG 用于研究标记化合物在机体、组织和细胞中的分布、定位、排出以及合成、更新、作用机制、作用部位等。

放射自显影技术是研究细胞增殖、代谢活动和各种理化因素对细胞影响的重要手段.能够解释细胞分子水平的动态变化.使之成为显微镜下可见的形态,并可用于定位和定量分析.是生命科学研究中一项应用广泛的重要技术。

放射自显影术的原理和普通光学摄影的原理基本相同,都是使感光材料曝光后,发生化学变化,经过显影和定影处理.得到图像。

放射自显影技术是利用放射性核素标记生物分子,并使其掺人细胞内。

由于放射性核素在衰变过程中放出的射线可以使核乳胶感光,形成潜影,经过显影剂作用,把潜影部分的溴化银还原成黑色颗粒,再经过定影剂处理,把未还原的溴化银颗粒溶解洗掉,就得到了清晰的自显影图像。

经过放射自显影的标本还可再用染料染色.根据样品中银颗粒的所在部位和数量进行定位和定量分析.了解细胞代谢的状态和动态变化过程。

ARG的原理可通过以下步骤来理解:(1)感光材料中的溴化银被带电粒子作用,释放出电子:A gBr+β→Ag+ +Br十e一(2)该电子立即被荷正电的银离子所俘获:e一+Ag+→Ag(3)很多荷正电的银离子被还原.在溴化银分子中形成潜影:Ag......Ag→nAg在潜影处聚集的银原子数量很少.只占原晶体量的十亿分之一。

然而,这微量的金属银却起着重要的催化作用,促使溴化银晶体还原成金属银,因而称为显影中心。

(4)潜影经显影、定影处理后,即显示放射自显影图像,其图像银粒黑化的程度取决于组织标本中放射性活度的多少,呈正比关系。

对核乳胶曝光后形成潜影的过程及其机制还不完全清楚。

一般认为.感光乳胶中的溴化银是以微晶体颗粒悬浮于明胶中,每颗溴化银晶体如‘和Br一的点阵组成,在制备乳胶的过程中,又要使点阵产生缺陷,这些缺陷便构成潜影形成的敏化中心(sensitivity speck),当核射线、光线、热、压力或张力等作用于溴化银时,离子中的电子便向敏化中心移动,形成带阴电荷的静电层,然后荷阳电的银离子便向此处聚集而变为银原子。