第6章-草地生态系统的第一性生产

- 格式:ppt

- 大小:9.30 MB

- 文档页数:50

第1节人口增长对生态环境的影响[目标导读]1。

结合教材P118中国历年来人口增长曲线,简述我国的人口现状与前景。

2。

通过P119图6-2分析,探讨人口增长对生态环境的影响并关注我国人口增长过快带来的问题。

3。

结合P120~121资料搜集与分析,了解人口增长过快给当地生态环境带来的影响.[重难点击]人口增长对生态环境的影响。

方式一2015年,全球人口持续增长,对环境的压力越来越大,我国是一个人口大国,处理好人口增长和环境、资源的关系更为重要。

人口增长对生态环境有哪些影响呢?方式二2011年11月1日,“地球村”迎来了第70亿位村民。

这是地球上人口快速增长的又一声警钟。

全球人口的持续增长对环境的压力越来越大,我国是一个人口大国,处理好人口增长与环境资源的关系更为重要。

那么,我国人口增长有什么特点呢?人口增长对环境产生哪些方面的影响?一、我国人口发展的现状与前景1.现状(1)采取的措施错误!(2)结果错误!2.前景(1)人口特点:人口基数大,人口仍将在较长的时期内持续增长。

(2)目标①2010年,人口总数(不包括香港、澳门特别行政区和台湾省)要控制在13.6亿以内。

②2020年,人口总数要控制在14.5亿以内。

③21世纪中叶,人口总数达到峰值(15亿左右)以后,将开始缓慢下降。

问题探究1.一个国家或地区的全部人口可以看作一个种群,它同样具有种群的特征,试分析其相互关系:2.人口增长规律与其他生物种群增长规律并不完全相同(1)人是生物界中的一员,所以生物种群增长规律有适用于人口增长情况的一面。

(2)人不同于一般的生物,人可以能动地控制人口增长,如实行计划生育,因此,人口增长规律又有其特点。

1.人口状况是制订国家经济和社会发展规划的重要依据。

下图是我国六次人口普查中人口数量与年龄结构的基本情况(不包括港、澳、台)。

下列关于我国人口数量的叙述,正确的是()A.人口问题变化明显,2010年比1953年增长了225.4%B.与1990~2000年相比,2000~2010年人口净增长量上升C.1964年,0~14岁人口数量多于1982年0~14岁人口数量D.2010年,15~64岁人口数量高于世界上大多数国家的全国人口数量答案D解析2010年与1953年相比,人口总量增长了(13.40-5。

第一、二节生态系统的营养结构生态系统中的生产量和生物量1.生态系统是由生物群落及非生物环境构成的一个生态学功能系统。

生态系统通常由无机物、有机物、气候、能源、生产者、消费者和分解者七大成分组成。

能量流动和物质循环是生态系统的两大基本功能。

2.生态系统各生物之间通过取食和被取食而建立起的营养关系称为食物链,它不仅是能量流动和物质移动通道,而且也是有害物质和杀虫剂移动和浓缩的通道,有害物质和杀虫剂通过食物链逐级积累和浓缩,在生物体内高度富集,导致危害的现象称为生物放大。

3.食物网越复杂,生态系统抵抗外力干扰的能力就越强;食物网越简单,生态系统越容易发生波动和毁灭。

4.生态金字塔中,能量金字塔绝不会是倒的,而数量金字塔、生物量金字塔可能有倒的。

5.初级生产量是指绿色植物通过光合作用所制造的有机物或所固定的能量。

总初级生产量(GP)=净初级生产量(NP)+植物呼吸量(R)。

陆地生态系统的初级生产量大小为:热带雨林>北方针叶林>温带草原>苔原。

6.生物量是指净生产量在某一调查时刻前的积累量。

次级生产量是在生态系统中第二次有机物质的生产量。

对应学生用书P59食物链和生物放大1.生态系统概念[判断](1)生态系统包括所有的生产者、消费者和分解者。

( × )(2)太阳光来源于地球以外,不属于生态系统的成分。

( × )(3)生态系统基本功能是能量流动和物质循环。

( √ )2.食物链(1)概念:在生态系统的各生物之间,通过一系列的取食和被取食关系,不断传递着生产者所固定的能量,这种单方向的营养关系叫食物链。

由于能量每次传递都会损失掉一大半,所以食物链通常只有四五个环节。

(2)类型:①捕食食物链:一般指以活的植物为起点的食物链。

②腐食食物链:是以死亡生物或现成有机物为起点的生物链。

陆地生态系统通常以腐食食物链为主,而海洋生态系统则以捕食食物链为主。

3.生物放大化学杀虫剂和有害物质通过食物链逐级积累和浓缩,在生物体内高度富集,导致危害的现象就叫生物放大。

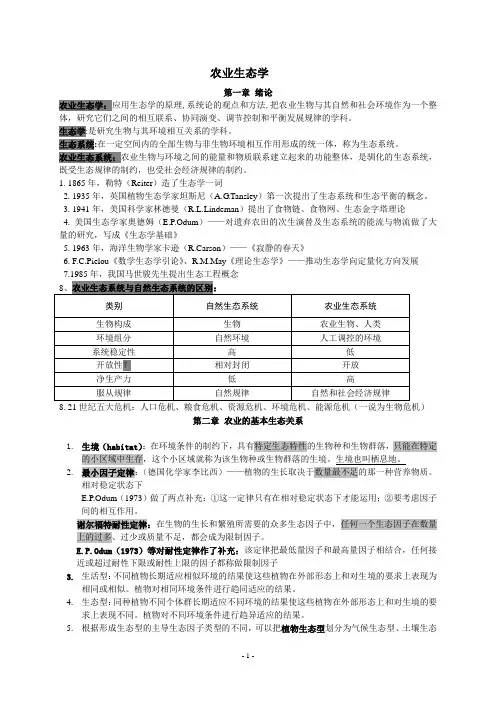

农业生态学第一章绪论农业生态学:应用生态学的原理,系统论的观点和方法,把农业生物与其自然和社会环境作为一个整体,研究它们之间的相互联系、协同演变、调节控制和平衡发展规律的学科。

生态学:是研究生物与其环境相互关系的学科。

生态系统:在一定空间内的全部生物与非生物环境相互作用形成的统一体,称为生态系统。

农业生态系统:农业生物与环境之间的能量和物质联系建立起来的功能整体,是驯化的生态系统,既受生态规律的制约,也受社会经济规律的制约。

1. 1865年,勒特(Reiter)造了生态学一词2. 1935年,英国植物生态学家坦斯尼(A.G.Tansley)第一次提出了生态系统和生态平衡的概念。

3. 1941年,美国科学家林德曼(R.L.Lindeman)提出了食物链、食物网、生态金字塔理论4. 美国生态学家奥德姆(E.P.Odum)——对遗弃农田的次生演替及生态系统的能流与物流做了大量的研究,写成《生态学基础》5. 1963年,海洋生物学家卡逊(R.Carson)——《寂静的春天》6. F.C.Pielou《数学生态学引论》、R.M.May《理论生态学》——推动生态学向定量化方向发展8. 21世纪五大危机:人口危机、粮食危机、资源危机、环境危机、能源危机(一说为生物危机)第二章农业的基本生态关系1.生境(habitat):在环境条件的制约下,具有特定生态特性的生物种和生物群落,只能在特定的小区域中生存,这个小区域就称为该生物种或生物群落的生境。

生境也叫栖息地。

2.最小因子定律:(德国化学家李比西)——植物的生长取决于数量最不足的那一种营养物质。

相对稳定状态下E.P.Odum(1973)做了两点补充:①这一定律只有在相对稳定状态下才能运用;②要考虑因子间的相互作用。

谢尔福特耐性定律:在生物的生长和繁殖所需要的众多生态因子中,任何一个生态因子在数量上的过多、过少或质量不足,都会成为限制因子。

E.P.Odum(1973)等对耐性定律作了补充:该定律把最低量因子和最高量因子相结合,任何接近或超过耐性下限或耐性上限的因子都称做限制因子3.生活型:不同植物长期适应相似环境的结果使这些植物在外部形态上和对生境的要求上表现为相同或相似。

1.草地是草和其着生土地构成的综合自然体,土地是环境,草是构成草地的主体,也是人类经营利用的主要对象。

天然草地(natural grassland)——自然形成的草地天然草地。

人工草地(artificial grassland)——人工种植的叫人工草地。

从农业意义上讲,人工种植的草地又叫栽培草地(cultivated grassland)。

放牧草地(pasture,grazing 1and)——用于放牧的叫放牧草地。

割草草地(meadow)——用于割草的叫割草草地。

多年生草类的物候期:多年生草类随着气候的变化,在其生长发育过程中,要通过在形态特征和完成生理功能上彼此不同的几个时期。

包括:(一)萌发(萌芽);(二)分蘖一分枝;(三)拔节期;(四)抽穗~现蕾期;(五)开花期;(六)结实期;(七)果后营养期;(八)枯黄期牧草的再生性: 多年生牧草经放牧或切割利用后重新生长的特性。

牧草的再生性一般以再生速度、再生次数、再生草产量3个指标来表示的。

再生能力:多年生牧草被放牧或切割利用后重新生长恢复绿色株丛的能力。

牧草的生育天数(生长育):多年生牧草由春季萌发到种子完全成熟,除荒漠地区多年生短命植物外,一般经过75-95(有的110)天牧草的适口性是指家畜对某种牧草的喜食程度,也是反映牧草饲用品质好坏的一种较为准确的定性指标,对评定牧草的饲用价值具有重要的意义。

草地利用率是指在适度放牧情况下的采食量与产草量之比。

在适度利用的情况下,家畜能维持正常的生长和生产,草地表现利用适度,牧草正常生长,生草土保持正常发育。

草地载畜量是指在一定放牧时期内,一定草地面积上,在不影响草地生产力及保证家畜正常生长发育时,所能容纳放牧家畜的数量。

青贮是将牧草或饲料作物切割后在无氧条件下储藏,经乳酸菌发酵产生乳酸后抑制细菌生长,使牧草或饲料作物得以长期青绿保存的一种方法。

草地生态系统:草地上有植物、动物和微生物,统称之为生物因素,草地上还有土壤、水分、空气和阳光,又称之为非生物因素,它们长期相互影响,充分适应而形成具生态功能的自然综合总体,这个以草地为基础的自然综合体就是草地生态系统。

第6章生态系统中的能量流动第一节能量流动的基本原理1.生态系统的能源按照其来源途径可分为两大类型:1)太阳辐射能:是生态系统中能量的最主要来源。

2)辅助能:除太阳辐射能以外,其他进入系统的任何形式的能量。

辅助能可分为:-自然辅助能:如潮汐作用、风力作用、降水和蒸发作用。

-人工辅助能:如施肥、灌溉等。

包括生物辅助能和工业辅助能。

2.生态系统的能量流动规律生态系统是一个热力学系统。

其能量的传递、转换遵循热力学的两条定律:1)第一定律:即能量守恒定律。

能量可由一种形式转化为其他形式,能量既不能消灭,又不能凭空产生。

第一定律:A = B + C2)第二定律:即熵律。

任何形式的能转化到另一种形式能的自发转换中,不可能100%被利用,总有一些能量以热的形式被耗散出去,使系统的熵值和无序性增加。

第二定律:C < A生态系统中能流特点:1)能流在生态系统中是变化着的;2)生态系统的能流是单向的和不可逆的;3)能量在生态系统内流动的过程,就是能量不断递减的过程;4)能量在流动过程中,质量逐渐提高。

第二节能量流动的渠道1.食物链概念:植物所固定的能量通过一系列的取食和被取食关系在生态系统中传递,各种生物按其食物关系排列的链状顺序称为~。

食物链的类型:1)捕食食物链:由植物开始,到草食动物,再到肉食动物,以活的有机体为营养源的食物链。

如:草原上:青草-野兔-狐狸-狼;湖泊中:藻类-甲壳类-小鱼-大鱼。

2)腐食食物链:又称碎屑食物链。

以死亡的有机体(植物或动物)及其排泄物为营养源,通过腐烂、分解,将有机物质还原成无机物质。

如:植物残体-蚯蚓-线虫类-节肢动物。

3)寄生食物链:以活的动、植物有机体为营养源,以寄生方式生存的食物链。

一般以较大动物开始再到较小生物,个体数量也有由少到多的趋势。

如:哺乳动物-跳蚤-原生动物-细菌-病毒。

4)混合食物链:构成食物链的各链节中,既有活食性生物成员,又有腐食性生物成员。

如:稻草养牛-牛粪养蚯蚓-蚯蚓养鸡-鸡粪养猪-猪粪养鱼。

第六章生态系统服务及主要生态系统功能课时安排:4学时教学目的:通过讲授,让学生掌握以下内容:1.生态系统服务的内涵2.生态系统服务功能的主要内容3.全球主要生态系统类型4.陆地生态系统功能5.水域生态系统功能教学方法:1. 实例讲解启发式引出内容1.归纳总结3. 幻灯片的使用重点及难点:难点是生态系统服务含义和内涵重点是生态系统类型和主要功能第一节生态系统服务生态系统服务(Ecosystem Services)是指人类直接或间接从生态系统得到的利益,主要包括向经济社会系统输入有用物质和能量、接受和转化来自经济社会系统的废弃物,以及直接向人类社会成员提供服务(如人们普遍享用洁净空气、水等舒适性资源)。

与传统经济学意义上的服务(它实际上是一种购买和消费同时进行的商品)不同,生态系统服务只有一小部分能够进入市场被买卖,大多数生态系统服务是公共品或准公共品,无法进入市场。

生态系统服务以长期服务流的形式出现,能够带来这些服务流的生态系统是自然资本。

生态系统是生命支持系统,人类经济社会赖以生存发展的基础,零自然资本意味着零人类福利。

载人宇宙飞行和生物圈Ⅱ号实验的高昂代价表明,用纯粹的“非自然”资本代替自然资本是不可行的,人造资本和人力资本都需要依靠自然资本来构建。

生态系统服务和自然资本对人类的总价值是无限大的,有意义的是生态系统服务和自然资本评价是对它们变动情况的评价。

在目前经济社会发展水平上,人们不得不经常在维护自然资本和增加人造资本之间进行取舍,在各种生态系统服务和自然资本的数量和质量组合之间进行选择,在不同的维护和激励政策措施之间进行比较。

一旦被迫进行这些选择,我们也就进入了评价过程,无论是道德方面的争论还是评价对象的不可捉摸都无法阻止我们进行评价。

以合适的方式评价生态系统服务和自然资本的变动有助于我们更全面地衡量综合国力,有助于我们选择更好地提高综合国力的路径。

以货币价值的形式表达不同的生态系统服务和自然资本变动尤其有助于我们进行比较、选择。

草地学绪论1草地:草地是一种土地类型,是适宜于牲畜放牧或割草利用的植物群落及其生长地的总称.2 草地的双重属性:1)是自然综合体,在人类使用草地从事畜牧业生产之后,就突出表现为一种资源,是一类农业资源。

2)是以草、土、畜为基本构成的一种特殊生产资料。

3 草地学研究的目的:从草地上获得高产、优质的饲草进行畜牧生产。

4 草地学研究的对象及含义:1)草及草群——资源特征2)土地(环境),即土壤、地形——草资源与环境。

3)畜,即放牧家畜——草被家畜合理利用的有效途径。

第一章1 禾本科、豆科牧草、菊科植物的特点:1)禾本科:○1分布广,对环境适应性强,在草群中个体数量多,占优势地位。

②富含碳水化合物,粗纤维含量多,粗蛋白含量低。

③可食牧草种类多,适口性好,许多是优良栽培牧草。

④叶量丰富,质地柔软,家畜采食利用率高,宜调制干草和青贮。

2)豆科:○1富含蛋白质(一般15%以上)。

○2适口性好(某些含较多香豆素,家畜不喜食)。

○3开花期长。

○4改良土壤,提高地力。

⑤最大不足叶片易脱落,不便于调制干草,养分易损失。

3)菊科:○1粗脂肪含量高,粗蛋白一般多余禾本科。

○2多数菊科类牲畜不喜食,或只在一定时间内采食。

○3干旱区菊科草类饲用意义很大。

2 植物种的概念:具有一定形态和生理特征,有一定自然分布区域的植物类群,一个植物种一般不和其它物种发生生殖结合,是植物分类的基本单位。

3 植物的物候期:多年生草类随着气候的变化,在其生长发育的过程中,通过在形态特征和完成生理功能上彼此不同的几个时期。

1)萌发:幼芽的生长出现,以50%的植株返青为标志。

2)分蘖-分枝:禾本科——分蘖节产生侧枝时期;豆科——新苗基部叶腋产生侧枝的时期。

3)拔节期:禾本科植物在地面上出现第一个茎节时叫拔节期,以50%的植株第一个节露出地面1-2cm为标准。

4)抽穗-现蕾期:禾本科草50%的花穗从顶部叶鞘伸出时称抽穗期,豆科及杂类草50%形成花苞时称现蕾期。

农业生态学复习笔记整理表姓名:职业工种:申请级别:受理机构:填报日期:A4打印/ 修订/ 内容可编辑《农业生态学》自学指导内容体系:农业生态学是生态学、经济学原理及系统论综合应用于农业领域的一门应用性学科。

课程以生态学原理为理论基础,主要讲授农业生态系统结构与功能、农业生态系统的调控与优化设计、农业资源利用与生态环境保护以及生态学原理应用案例等十个章节的内容。

通过课程的学习,使学生基本了解和掌握农业生态系统的基本概念、基本原理、农业资源与环境问题、农业生态系统优化与调控及我国生态农业实践,培养学生生态观与经济观相结合的农业生产理念,为日后从事农业相关工作打下基础。

课程教学总计20学时。

课程内容体系图解如下:农业生态学内容体系及图例内容要点:第一章绪论本章在概述生态学定义、发展历程及其分支学科的基础上,引出农业生态学的定义,分析了农业生态学产生的背景,并对农业生态学的教学内容、任务及可能应用方向进行了探讨。

第二章农业生态系统在介绍生态系统概念、特征的基础上,比较讨论了农业生态系统在组成、结构及功能上的不同特点,主要表现在受人类控制、出现了人工环境、组成要素简化、自我稳定性差及受自然和社会经济双重规律的影响等方面。

第三章种群生态学原理本章介绍了种群的概念,从结构特征、数量特征及种群的关系三个方面重点阐述了种群水平上存在的若干生态学原理、规律,并通过案例分析了这些原理在农业生态系统中的指导意义。

第四章群落生态学原理本章给出了群落的定义,并从数量特征、结构特征、进化特征等方面系统地讲授了群落水平所体现出的众多生态学原理与规律,证明了群落是一个由多个种群所构成的有机、有序整体。

课程中对每一个特征都通过案例解析了相关特征原理的作用及在生产中的应用。

第五章生物与环境的关系本章阐述了环境与生态因子的相关概念及分类,重点介绍了光、温、水、土壤等生态因子的作用及生态因子作用的基本特征;同时对应着讲述了森林、草地、土壤生物、特别是农田生物对环境的影响。