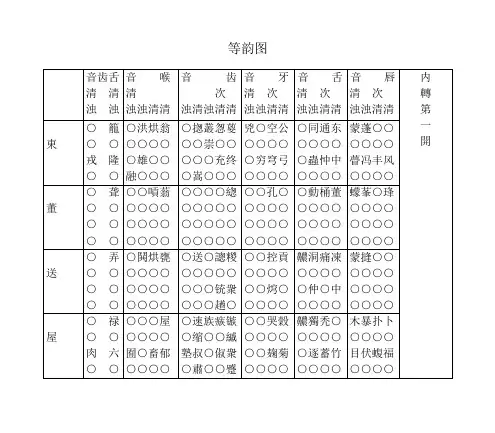

等韵图

- 格式:doc

- 大小:61.50 KB

- 文档页数:1

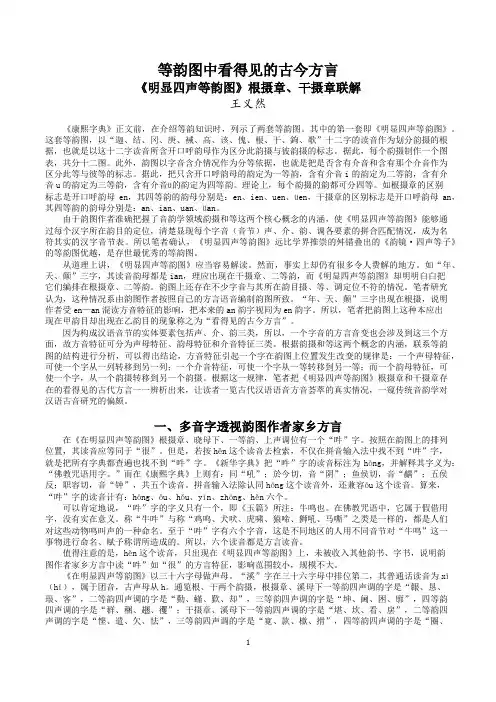

等韵图中看得见的古今方言《明显四声等韵图》根摄章、干摄章联解王义然《康熙字典》正文前,在介绍等韵知识时,列示了两套等韵图。

其中的第一套即《明显四声等韵图》。

这套等韵图,以“迦、结、冈、庚、裓、高、该、傀、根、干、鉤、歌”十二字的读音作为划分韵摄的根据,也就是以这十二字读音所含开口呼韵母作为区分此韵摄与彼韵摄的标志。

据此,每个韵摄制作一个图表,共分十二图。

此外,韵图以字音含介情况作为分等依据,也就是把是否含有介音和含有那个介音作为区分此等与彼等的标志。

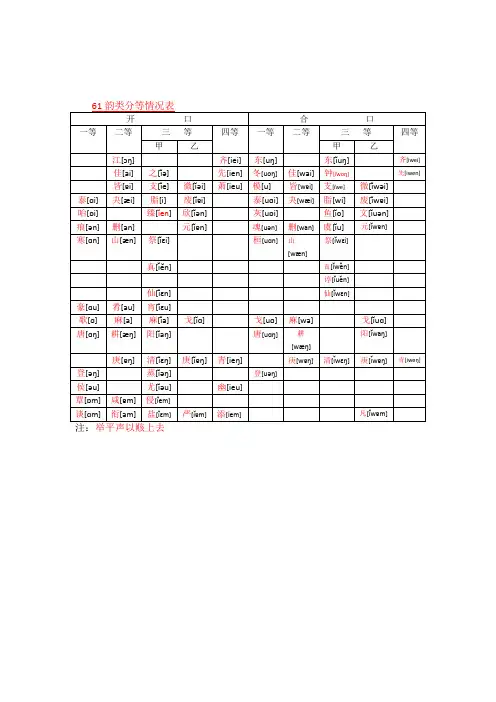

据此,把只含开口呼韵母的韵定为一等韵,含有介音i的韵定为二等韵,含有介音u的韵定为三等韵,含有介音ü的韵定为四等韵。

理论上,每个韵摄的韵都可分四等。

如根摄章的区别标志是开口呼韵母en,其四等韵的韵母分别是:en、ien、uen、üen,干摄章的区别标志是开口呼韵母an,其四等韵的韵母分别是:an、ian、uan、üan。

由于韵图作者准确把握了音韵学领域韵摄和等这两个核心概念的内涵,使《明显四声等韵图》能够通过每个汉字所在韵目的定位,清楚显现每个字音(音节)声、介、韵、调各要素的拼合匹配情况,成为名符其实的汉字音节表。

所以笔者确认,《明显四声等韵图》远比学界推崇的舛错叠出的《韵镜·四声等子》的等韵图优越,是存世最优秀的等韵图。

从道理上讲,《明显四声等韵图》应当容易解读。

然而,事实上却仍有很多令人费解的地方。

如“年、天、颠”三字,其读音韵母都是ian,理应出现在干摄章、二等韵,而《明显四声等韵图》却明明白白把它们编排在根摄章、二等韵。

韵图上还存在不少字音与其所在韵目摄、等、调定位不符的情况。

笔者研究认为,这种情况系由韵图作者按照自己的方言语音编制韵图所致。

“年、天、颠”三字出现在根摄,说明作者受en—an混读方音特征的影响,把本来的an韵字视同为en韵字。

所以,笔者把韵图上这种本应出现在甲韵目却出现在乙韵目的现象称之为“看得见的古今方言”。

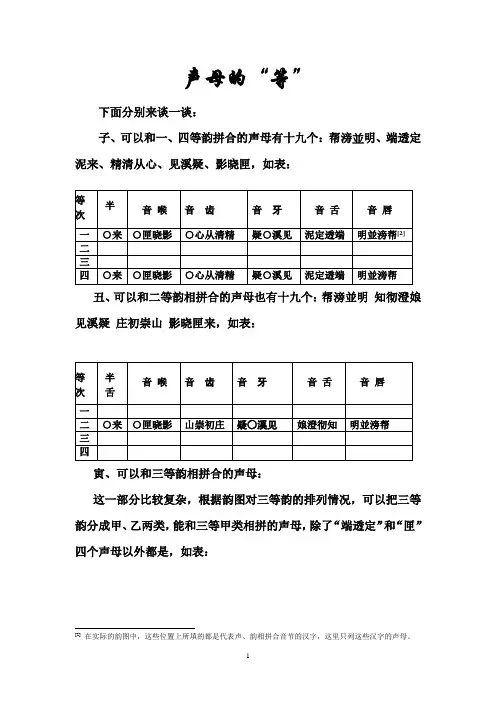

声母的“等”下面分别来谈一谈:子、可以和一、四等韵拼合的声母有十九个:帮滂並明、端透定泥来、精清从心、见溪疑、影晓匣,如表:丑、可以和二等韵相拼合的声母也有十九个:帮滂並明知彻澄娘庄初崇山影晓匣来,如表:见溪疑这一部分比较复杂,根据韵图对三等韵的排列情况,可以把三等韵分成甲、乙两类,能和三等甲类相拼的声母,除了“端透定”和“匣”四个声母以外都是,如表:[2]在实际的韵图中,这些位置上所填的都是代表声、韵相拼合音节的汉字,这里只列这些汉字的声母。

可以和三等乙类相拼合的声母有:帮滂并明见溪群疑影晓云,如表:卯、关于“假二等”和“假四等”:在韵图的编排中,韵图中的“等”和实际的“等”有时有一些出入,于是形成了韵图中的“假二等”和“假四等”。

那么,什么是“假二等”和“假四等”呢?简单地说,宋元时期的等韵图,是按三十六字母排列的,由于语音的变化发展,三十六字母与《广韵》的实际声母已经不完全一样了,韵图作者只能硬性规定哪一些声母排在一、四等,哪一些排在二等或三等,这样,本来是三等的字就硬被排列在二等或四等,这些字就叫“假二等”或“假四等”。

下面分别来谈一谈:“假二等”的情况出现在“齿音”组,前面已经说过,“齿音”组包括“精清从心邪”和“照穿床审禅”两组声母,两组声母编排在一起,“精清从心邪”在韵图中只占一、四等的位置,“照穿床审禅”占据了二、三等的位置,前文已经谈到,“照穿床审禅”排在二等位置的成为“照二穿二床二审二”,有的书上称为“庄初崇山”,三等位置的叫“照三穿三床三审三禅三”,也叫“章昌船书禅”,但和“庄初崇山”相拼的韵有“东(合三)、支、脂、之、鱼、虞、真、谆、仙、蒸、尤、侵”诸韵,这些韵实际上是三等,按说应该排在三等,但三等的位置被“章昌船书禅”占据了,所以只有排在二等,而这些字实际上又是三等,因而形成韵图上的“假二等”。

“假四等”出现在齿音和喉音两组,“精清从心邪”在韵图里被排在一、四等,但和“钟、阳(开三)、麻、祭、宵、清、盐”等韵相拼时,其实也是三等,但由于三等位置被“章昌船书禅”占据,只能排在四等,这就是“假四等”。

dengyun等韵等韵学研究的对象,通常二名不分。

它是以音节表为主要方式对汉语字音进行分析的一门学科,是汉语音韵学的一个分支。

起源《康熙字典》前头载的《明显四声等韵图》的说明说:“夫等韵者、梵语悉昙。

”这就是说:等韵是比照梵文的悉昙章 (siddham)仿造的。

悉昙是印度小孩子刚识字用的拼音表,唐代和尚义净《南海寄归内法传》说:“六岁童子学之六月方了。

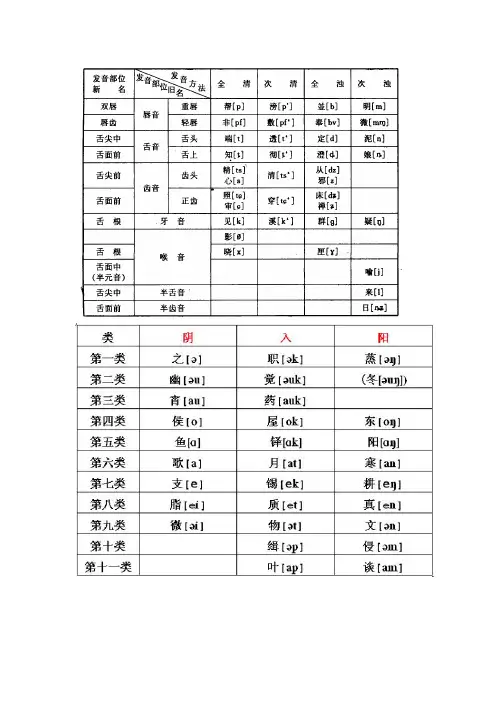

”(《大正藏》2125号 228页,以下引《大正藏》,只注号和页码)梵文一共有14个元音:a、 、i、 、 u、 、r.、 .、l.、 .、e、ai、o、au。

此外还有两个书写的附加号:“大空点”m.(anusv r a),表示前头元音鼻化;“涅槃点”h.(visarga) ,表示前头的元音末尾上声带停止颤动。

如果连这两个(用am.、ah.作代表)也算上,就可以把元音数成16个。

唐代和尚智广以下多数人认为从r.起以下4个字平常少用(第 4个根本不用),就把元音数成12个。

梵文的辅音一共有 k、kh、g、gh、 ;c、ch、j、jh、 ; .、 .h、d.、d.h、 .;t、th、d、dh、n;p、ph、b、bh、m;y 、r、l、v、 、 .、s、h 33个。

拿一个一个的元音来轮流跟33个辅音拼,比方ka、k 、ki、k …… kha…… a…… ha…… a……;ca……cha……; .a…… .ha……;ta……tha……;pa……pha……;ya……ra……la……va…… a…… .a……sa……ha……。

一共33×12=396个不同的音节,这就是第一章。

第二章往下,第一个辅音(前)后头就有别的辅(介)音了。

第二章是kya……khya…… ya…… hya…… y a……,cya……chya……。

第三章是 kra……khra…… ra…… hra…… r a……;cra……chra……。

轮流拼,就叫“转”(parivarta)。

这个梵文字也等于“章”(见内外转),在佛经里叫“品”。

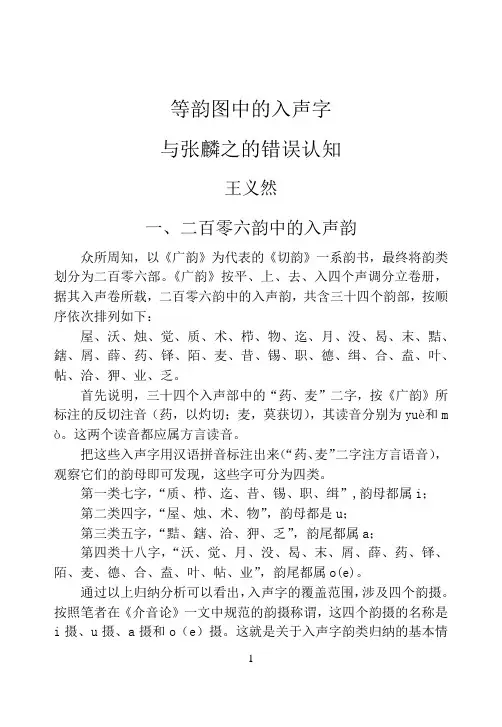

等韵图中的入声字与张麟之的错误认知王义然一、二百零六韵中的入声韵众所周知,以《广韵》为代表的《切韵》一系韵书,最终将韵类划分为二百零六部。

《广韵》按平、上、去、入四个声调分立卷册,据其入声卷所载,二百零六韵中的入声韵,共含三十四个韵部,按顺序依次排列如下:屋、沃、烛、觉、质、术、栉、物、迄、月、没、曷、末、黠、鎋、屑、薛、药、铎、陌、麦、昔、锡、职、德、缉、合、盍、叶、帖、洽、狎、业、乏。

首先说明,三十四个入声部中的“药、麦”二字,按《广韵》所标注的反切注音(药,以灼切;麦,莫获切),其读音分别为yuè和m ò。

这两个读音都应属方言读音。

把这些入声字用汉语拼音标注出来(“药、麦”二字注方言语音),观察它们的韵母即可发现,这些字可分为四类。

第一类七字,“质、栉、迄、昔、锡、职、缉”,韵母都属i;第二类四字,“屋、烛、术、物”,韵母都是u;第三类五字,“黠、鎋、洽、狎、乏”,韵尾都属a;第四类十八字,“沃、觉、月、没、曷、末、屑、薛、药、铎、陌、麦、德、合、盍、叶、帖、业”,韵尾都属o(e)。

通过以上归纳分析可以看出,入声字的覆盖范围,涉及四个韵摄。

按照笔者在《介音论》一文中规范的韵摄称谓,这四个韵摄的名称是i摄、u摄、a摄和o(e)摄。

这就是关于入声字韵类归纳的基本情1况,也是入声调在汉语语音中存在的基本状态。

至此,笔者断言,按照汉语音节的构成要素分析,入声字只存在于i、u、a、o(e)四个韵摄之中,其他韵摄没有入声字。

二、等韵图上的入声字等韵图是综合反映汉字音节声、韵、调等要素匹配情况的矩阵图表,它是按韵摄编制的,每个韵摄编制一个独立的图表。

因为区别此韵摄与彼韵摄的标志是单纯韵母(即开口呼韵母),所以,同一韵摄等韵图上的汉字,其读音都应含有相同的单纯韵母。

对此,入声字也当然不能例外。

虽然以上论断可以说入情入理,但却与等韵图的实际情况对不上茬。

存世的所有等韵图,不管他是按照多少个韵摄编制的,各个韵摄的图表中都有入声字,且多数韵摄中的入声字的读音所含单纯韵母与其他三声调的字明显不同。

关于等韵学中的“等”的概念“等”是汉语等韵学中的一个基本概念,是用以分析汉语字音的重要标准和原则。

没有“等”的概念,也就没有等韵。

可以说“等”是等韵学的灵魂,它的产生和发展,反映了等韵的发生和发展。

只有研究清楚了“等”概念的有关知识,才能更好、更全面地认识我国古代的等韵学。

标签:等韵学等四等轻重论实质“等”是等韵图的一个基本概念,也是等韵学中一个核心概念,“是等韵学用以分析汉字语音的重要标准和原则”。

这一概念最早来源于“译经时对声类发音的标注”。

“等”是唐宋时期的音韵学家用来分析汉语韵母系统的术语,代表了一种分析汉语语音的特别方法,就是把声母和韵母按发音上的差异划分为四个等列。

在韵图中,把属于四个不同等列的字分别排在四层格子里。

清代学者江永著《音韵辨微》提出以“洪细”辨四等的观点,即所谓“一等洪大,二等次大,三四皆细,而四尤细”,明确指出韵类是辨别等的依据,“等”的差别在元音的开口度上。

但他又提出“辨等之法,须于字母识之。

”,即指出“等”与声母同样关系密切。

古人所谓的“等”就是轻重分为四个等。

中国古代很早就用“轻重”的概念来划分音类,如《山海经》卷三:“其上多草藷葜。

”郭璞注:“根似羊蹄,可食,曙豫二音,今江南单呼为藷,音储,语有轻重耳。

”此以“缓读之为二字”者为轻,而以“急读之成一音”者为重也。

后来释氏在翻译佛经的时候仿悉昙创制字母,碰到汉音与梵音不完全相同,或两类相近的音需加以区别时,往往借“轻重”字加以描写。

不过各家的用法不同,有用“轻重”来区分阴类调和阳类调或声母清浊的,如日本安然的《悉昙藏》;有用来区分送气不送气的,如慧严修的《大般涅槃经文字品》;有用来区分发音部位前后的,如僧伽婆罗译的《文殊师利问经字母品》;还有用来区别开合口的,如《七音略》。

这些用法虽各不相同,但都能够跟声音的高低或音色的洪亮感和低沉感联系在一起。

陈澧在《切韵考》里讲得更为明白:“古人于韵之相近者分为数韵,如东冬钟,又于一韵中切语下字分为数类,如东韵分二类是也。

音韵学名词解释音韵学音韵学=声韵学、音韵、声韵、等韵学、等韵、声母、零声母、声类、声纽、双声、七音、五音、牙音、舌音、齿音、喉音、唇音、重唇音、轻唇音、舌上音、舌头音、齿头音、正齿音、半舌音、半齿音、清浊、全清、全浊、次清、次浊、字母、三十六字母、韵母、韵类、单韵母、复韵母、鼻韵母、附声韵、不附声韵、等呼、四呼、开口呼、齐齿呼、合口呼、撮口呼、洪音、细音、韵头、韵腹、韵尾、介音、阴声、阳声、对转、旁转、四声、平声、仄声、平仄、阴调、阳调、直音、读为、读曰、读若、读如、拼音、反切、音和、类隔、重纽、内外转、内转、外转古音、今音、叶音(叶韵)、韵书、韵部、韵目、平水韵、十三辙、韵摄、等韵图、吴音。

“今音学”是以《切韵》(《广韵》)系韵书作为研究对象,研究南北朝到隋唐时代(可以包括北宋)的语音系统的;“古音学”是对“今音学”来说的,它的研究对象是先秦两汉的诗歌韵文,而以《诗经》韵味主要的根据,并且结合形声字、假借字等研究上古时期的语音系统。

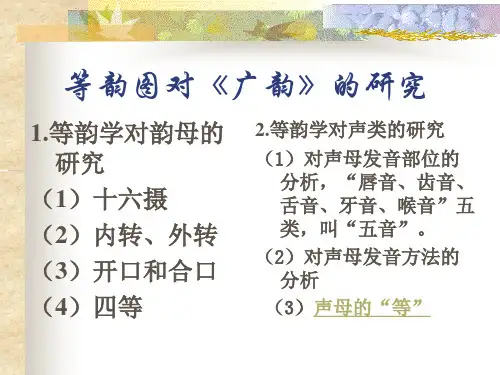

“等韵学”,是以宋元以来的等韵图(如现存最早的等韵图《韵镜》、《七音略》)作为研究对象,最初是分析韵书中的反切,基本上就是分析《切韵》系韵书的反切所反映的语音系统的。

后来音韵学家又用它来研究、分析、描写近代的语音系统。

到了清代,古音学家又利用等韵去研究古韵。

是中国特有的传统语音学。

本声:是指保存在《广韵》中的上古音,从上古到《广韵》读音一样,古本有之。

变声:是指古无此纽,后经演变分化才有此纽。

阴声韵——音韵学上依照韵尾的不同,又把古韵分为三类:无韵尾的韵和以元音收尾的韵合为一类,叫做“阴声韵”。

阳声韵——以鼻音收尾的韵叫做“阳声韵”。

古音[,m]、[,n]、[,?]三类。

入声韵——以塞音[,p]、[,t]、[,k]收尾的韵叫做“入声韵”。

(这里的“阴声韵”、“阳声韵”的区别完全是从韵尾着眼的,跟声调的分阴、阳毫无关系。

入声——声调、韵母——是和鼻音韵尾〔阳声韵〕相配的,即?,k、n,t、m,p) 、北音学:是以研究《中原音韵》系统韵书为主要内容的一门科学,主要研究《中原音韵》一系韵书所反映的近代北方话的语音。

第二章音韻學的基本知識第六節等韻圖普通話音節表(黃伯榮主編《現代漢語》第95-96頁):(一)幾個基本概念(1)等“等”是按韻腹(主要元音)之開口度大小和舌位前後而分的等第,是對韻的主要母音的一種分析;“等”也與聲母有關。

江永《音學辨微.八辨等列》1:[……若當此位屢無字,則非未制字也。

……]四等具備者:見溪疑幫滂並明曉影來;僅具一二四等者:匣;僅具一四等者:端透定泥精清從心;僅具二三等者:知徹澄娘照穿床審;1《音學辯微》目錄:僅具三四等者:群喻;僅具三等者:非敷奉微禪日;僅具四等者:邪[王力《漢語音韻學》第140頁。

]教材第69頁:(2)開合口開合口是按韻腹或介音是否圓唇而對韻所作的分類。

圓唇的為合口,其他為開口。

(3)攝攝是統攝之義,這是把韻腹相近而韻尾相同的韻歸併到一起的一種方式。

等韻圖分攝多數用16攝:通摄、江摄、止摄、遇摄、蟹摄、效摄、臻摄、山摄、果摄、假摄、宕摄、梗摄、曾摄、流摄、深摄、咸摄。

其中通、止、遇、果、宕、流、深、曾为内轉,江、蟹、臻、山、効、假、咸、梗为外轉。

22《中國大百科全書》語言文字分冊“攝”字條:“攝”本是佛教術語﹐梵文parigraha﹐等於漢語的“概括”﹑“包括”。

日本釋安然(9世紀人﹐生卒不詳)《悉曇藏》說:“又如真旦《韻詮》五十韻頭﹐今於天竺悉曇十六韻頭﹐皆悉攝盡﹐更無遺餘。

以彼攝此阿﹔以彼攝此伊﹔以彼攝此鄔﹔以彼攝此翳愛﹔以彼攝此污奧﹔以彼應作“勬”。

教材第135-136頁:元﹐及以諸入聲字﹐攝此暗惡。

如攝韻頭﹐從韻皆攝。

以彼平上去入之響﹐攝此短聲﹐或呼平聲﹐或呼上《經史正音切韻指南》3通攝內一、江摄外一(部分)(4)內外轉“轉”﹐梵文 parivarta,有兩個意義﹐一個是動詞﹐一個是名詞。

日本釋安然(9世紀人﹐生卒不詳)《悉曇藏》四說:“……如用ka 字聲對a阿i伊u甌等十二韻呼之﹐則生得下ka迦ki機ku等十二字﹐次用kha字……得kha佉khi欺khu……ku迦鄔合成矩音……迦翳合成醯(雞)音……。

清初韵书《音韵清浊鉴》等韵图之解疑宋峰【摘要】清初韵书《音韵清浊鉴》是一部具有较强等韵化色彩的北音系韵书,在一定程度上能够透视出17世纪末、18世纪初今北京一带的声韵调状况.大概因其成书的复杂和守旧性,加上《四库提要》对该书的讥讽,使得学界对其研究一直不多.作者王祚祯积耗多年心血,精心编著的这部韵书未想反受诸如《四库提要》“窜改他人之作”之类的抨击,这对王氏实在有失公允.为重新给该书一个正确的评价,我们应该首先拨开蒙在它之上的层层迷纱,抽绎剖析,还其真实原貌.我们重点放在倍受人訾议的等韵图上.王氏深明等韵之理,为编著这样一部助人审音辨韵的“正音”性字书,他择菁取华,秉承旧切,寻找并选用最佳“媒介”《经史正音切韵指南》,并作适当调整.这种匠心独运的安排,看起来虽有“抄袭”之嫌,但绝无“抄袭”之质.【期刊名称】《唐都学刊》【年(卷),期】2017(033)004【总页数】6页(P80-85)【关键词】《音韵清浊鉴》;《经史正音切韵指南》;等韵理念;学术创新【作者】宋峰【作者单位】南京大学文学院,南京210093【正文语种】中文【中图分类】H114.9清康熙年间,析津(今北京)人王祚祯于1721年编纂了《音韵清浊鉴》[1](以下简称《清浊鉴》)一书,其意图主要在于以一种“简易明确”的方式教人习字正音。

此书由等韵图和韵谱两个部分组成。

《四库提要》在论及此书时说到:国朝王祚祯撰,祚祯字楚珍,大兴人。

是书以金韩道昭《五音集韵》,元刘《切字玉钥匙》与周德清《中原音韵》合为一书,而己意窜改之。

……鉴书配内外十六摄,德清书则北曲之谱,以入声配入三声。

……而乃屑屑然区分门目、辨别等次,非今非古,非曲谱非等韵,莫喻其意将安取?……更不知祚祯何由见沈约书也。

该评价极端地讽刺成书的作者,对此书的内容抨击得几乎一无是处,言辞很不敬,不只是对该书的否定,同时也是对王氏学风的否定。

由于《四库提要》的特殊地位,后代许多史料在提及该书时都作如是评价。

汉语古音是怎样研究出来的※学习要点现有的古音知识是利用大量的文献材料和非文献材料,通过多种方法研究出来的。

古代有专门的音韵著作,最重要的是韵书和等韵图,它们包含完备的音系框架;此外还有其他间接的古音材料,如诗文押韵、谐声字、假借字、现代方音等。

认识韵书的性质、体例、功用。

熟悉反切注音方法的原理和系联反切上下字的方法。

认识等韵图的性质、体例、功能。

了解一些专门概念,以韵母成分为条件分析出的单位:韵、韵部、韵系、摄、开合、四等;字母分类的概念:五音、清浊;了解三十六字母。

从文献材料考证古音的途径有诗文押韵字的归纳方法、谐声字的演绎方法。

也要初步懂得拟测古音音值的方法。

古代著名韵书《切韵》(P381):最重要的古代韵书。

隋代陆法言编著,有平、上、去、入四个声调(P405),共193韵。

唐代朝廷将其定为科举考试的标准韵书“官韵”。

它的音系是一种综合性的系统,概括了中古汉语的主要特征,是研究历代语音的首要参照系统。

《广韵》(P382):宋代对《切韵》的修订之作,全称《大宋重修广韵》,是《切韵》系列韵书的集成之作,汉语音韵学最重要的工具书,共206韵(P383)。

要熟悉《广韵》的体例。

“平水韵”(P411):唐宋近体诗的押韵遵守着官方规定的一个体系,即在《切韵》《广韵》基础上允许某些韵“同用”。

这个押韵体系演变成金代的“平水韵”106韵,一直到清代都在发挥着“官韵”的作用。

注:1、《切韵》、《广韵》、“平水韵”一脉相承,都发挥着“官韵”的作用。

2、P413附录《“平水韵”平声30韵常用字及唐诗举例》,有些诗在每个韵脚后都括号加注韵部,那是《广韵》的韵部。

自然韵(P420):古体诗的押韵不受官韵约束,一般是押自然韵,所以古体诗的押韵分部比近体诗要少,且明显地受时代变迁影响。

宋词也是押自然韵,大致反映宋代通语。

《中原音韵》(P451):是记录近代北音的代表性著作,它在语音史上的地位跟《切韵》相等。

《中原音韵》分19个韵部,比《切韵》音系大大简化。