第六章 合成子与极性转换

- 格式:ppt

- 大小:752.00 KB

- 文档页数:73

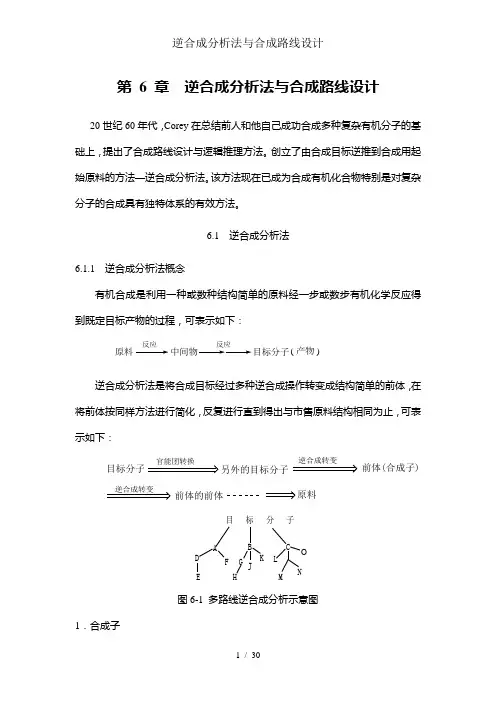

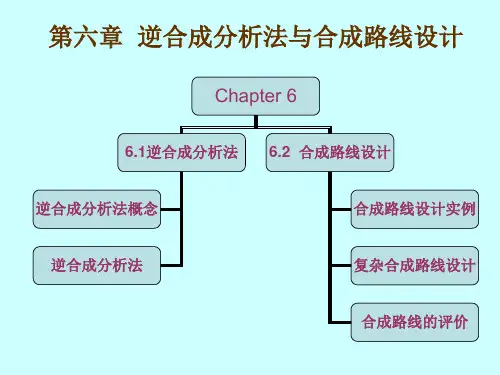

第 6 章 逆合成分析法与合成路线设计20世纪60年代,Corey 在总结前人和他自己成功合成多种复杂有机分子的基础上,提出了合成路线设计与逻辑推理方法。

创立了由合成目标逆推到合成用起始原料的方法—逆合成分析法。

该方法现在已成为合成有机化合物特别是对复杂分子的合成具有独特体系的有效方法。

6.1 逆合成分析法6.1.1 逆合成分析法概念有机合成是利用一种或数种结构简单的原料经一步或数步有机化学反应得到既定目标产物的过程,可表示如下:逆合成分析法是将合成目标经过多种逆合成操作转变成结构简单的前体,在将前体按同样方法进行简化,反复进行直到得出与市售原料结构相同为止,可表示如下:图6-1 多路线逆合成分析示意图1.合成子原料反应反应( 产物 )目标分子官能团转换另外的目标分子逆合成转变前体(合成子)逆合成转变前体的前体原料目 标 分 子A D EF BG HK JCO L M N多路线逆合成分析示意图Corey 的定义:合成子是指分子中可由相应的合成操作生成该分子或用反向操作使其降解的结构单元。

一个合成子可以大到接近整个分子,也可以小到只含一个氢原子。

分子的合成子数量和种类越多,问题就越复杂。

例如:在这些结构单元中,只有(d)和(e)是有效的,叫有效合成子。

因为(d)可以修饰为C 6H 5COC-HCOOCH 3,(e)可以修饰为 。

识别这些有效合成子特别重要,因其与分子骨架的形成有直接关系。

而识别的依据是有关合成的知识和反应,也就是说有效合成子的产生必须以某种合成的知识和反应为依据。

亲电体和亲核体相互作用可以形成碳-碳键、碳-杂键与环状结构等,从而建立起分子骨架。

例如:若将上述反应中的亲电体、亲核体提出来,反应简化为2CH 2COOCH 3C 6H 5COCHCOOCH 3(a) C 6H 5 (b) C 6H 5CO (c) COOCH 3 (d) C 6H 5COCHCOOCH 3 (g) OCH 3CH 3OCOCH 2CH 23(e) CH 2CH 2COOCH 3(f)C M +CX CC+MX+C MgX OCC OHCOOEtC OEt OOCOOEtC +CCC:C OC +C O :C O OCH 2CH 2COOCH 3再将上述式子反向,便得到将目标分子简化为亲电体、亲核体基本结构单元的方法,从而也就产生了相应的合成子。

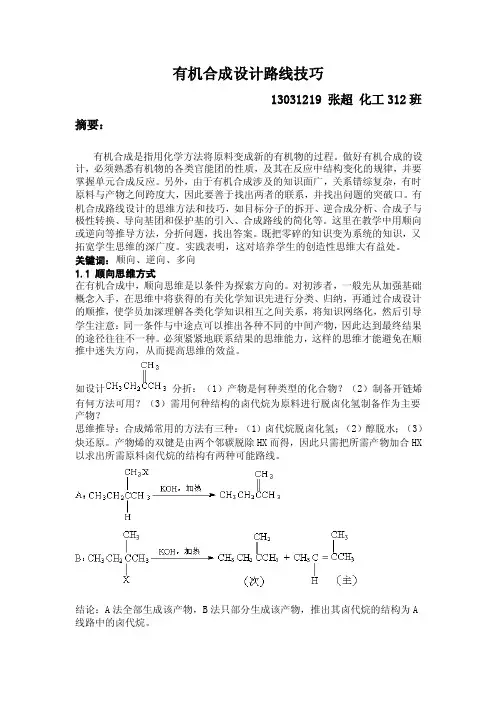

有机合成设计路线技巧13031219 张超化工312班摘要:有机合成是指用化学方法将原料变成新的有机物的过程。

做好有机合成的设计,必须熟悉有机物的各类官能团的性质,及其在反应中结构变化的规律,并要掌握单元合成反应。

另外,由于有机合成涉及的知识面广,关系错综复杂,有时原料与产物之间跨度大,因此要善于找出两者的联系,并找出问题的突破口。

有机合成路线设计的思维方法和技巧,如目标分子的拆开、逆合成分析、合成子与极性转换、导向基团和保护基的引入、合成路线的简化等。

这里在教学中用顺向或逆向等推导方法,分折问题,找出答案。

既把零碎的知识变为系统的知识,又拓宽学生思维的深广度。

实践表明,这对培养学生的创造性思维大有益处。

关键词:顺向、逆向、多向1.1 顺向思维方式在有机合成中,顺向思维是以条件为探索方向的。

对初涉者,一般先从加强基础概念入手,在思维中将获得的有关化学知识先进行分类、归纳,再通过合成设计的顺推,使学员加深理解各类化学知识相互之间关系,将知识网络化,然后引导学生注意:同一条件与中途点可以推出各种不同的中间产物,因此达到最终结果的途径往往不一种。

必须紧紧地联系结果的思维能力,这样的思维才能避免在顺推中迷失方向,从而提高思维的效益。

如设计分折:(1)产物是何种类型的化合物?(2)制备开链烯有何方法可用?(3)需用何种结构的卤代烷为原料进行脱卤化氢制备作为主要产物?思维推导:合成烯常用的方法有三种:(1)卤代烷脱卤化氢;(2)醇脱水;(3)炔还原。

产物烯的双键是由两个邻碳脱除HX而得,因此只需把所需产物加合HX 以求出所需原料卤代烷的结构有两种可能路线。

结论:A法全部生成该产物,B法只部分生成该产物,推出其卤代烷的结构为A 线路中的卤代烷。

1.2 逆向思维方式有机合成路线的设计思维,是从事物所呈现的现象和结果开始,着力追根究源地去探索产生这些现象的根源和条件,认识问题的逻辑顺序往往是倒溯的,整个思考形式是顺向思维、逆向推导。

氨基化合物的极性转换在有机合成中的应用关于氨基化合物的极性转换在有机合成中的应用,我为大家总结了一下这些内容,希望可以帮助到你:极性转换是指在有机化合物中的某个原子或原子团的反应特性(在本文中特指亲电性和亲核性)发生了暂时相互转换的过程。

在有机合成中,其中心问题就是碳碳键的构成和官能团的转换,其中碳键的构成往往又是主要矛盾。

对于有机合成分析中最为常用的切断法来说,构成碳碳键的核心就是把目标碳链切成或正或负的合成子。

从这个角度来说,碳碳链的形成实质就是正负合成子的结合。

而在合成中,如果遇到需要连上的基团的反应性不满足人们的要求时,便必须对它进行极性转换了。

如α碳由于羰基吸电子影响,可以稳定负电荷,因此可以方便地得到α碳负离子(如乙酰乙酸乙酯),可是α碳正离子与α碳负离子有相反的电性,按照常规是不容易得到的,必须通过极性转换得到。

在有机合成路线设计过程中,贯穿把碳链的合成看做是正负基团的结合,再根据需要对其进行极性转换的思想,可以大大减少设计路线的盲目性,提高效率,对合成某些难于合成的化合物有很好的效果。

1烃类化合物的极性转换在有机化合物中,烃类的结构相对简单;同时,有机合成有很大一部分工作就是简单接上一个或正或负的烷基,如果能方便地得到烷基正离子和负离子,并能把它们进行相互转化的话,就能简化合成设计。

1.1 卤代烃的极性转换卤代烃由于卤素原子的吸电子作用,使与之相连的碳呈一定的电正性,在反应中提供的是烷基正离子。

要使之成为烷基负离子,使碳上的电子云密度升高,最容易想到的方法就是在碳上直接连上一个给电子基团。

而可以提供电子最易得的物质就是活泼金属。

因此通常让卤代烃和活泼金属反应形成金属化合物,如有机锂,烷基铜锂,格氏试剂。

由于金属的电负性很小,使与之相连的碳带有部分负电荷,这样就得到一个烷基负离子,可以与化合物中电正性的部分连接。

与卤代烷可以引入烷基正离子相反,可以方便地在有机化合物中引入烷基负离子。

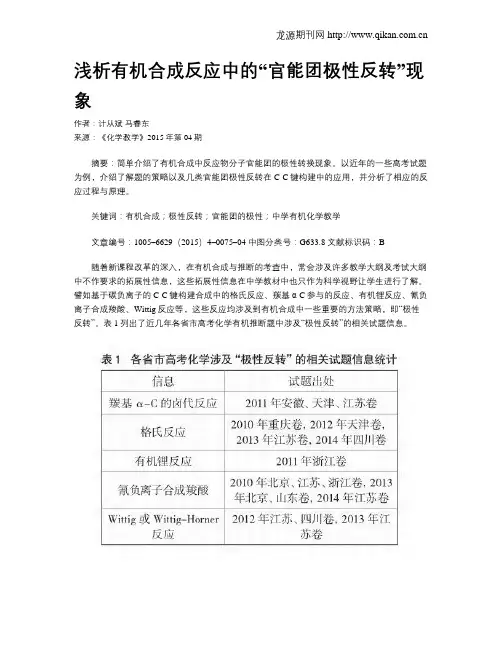

浅析有机合成反应中的“官能团极性反转”现象作者:计从斌马睿东来源:《化学教学》2015年第04期摘要:简单介绍了有机合成中反应物分子官能团的极性转换现象。

以近年的一些高考试题为例,介绍了解题的策略以及几类官能团极性反转在C-C键构建中的应用,并分析了相应的反应过程与原理。

关键词:有机合成;极性反转;官能团的极性;中学有机化学教学文章编号:1005–6629(2015)4–0075–04 中图分类号:G633.8 文献标识码:B随着新课程改革的深入,在有机合成与推断的考查中,常会涉及许多教学大纲及考试大纲中不作要求的拓展性信息,这些拓展性信息在中学教材中也只作为科学视野让学生进行了解。

譬如基于碳负离子的C-C键构建合成中的格氏反应、羰基α-C参与的反应、有机锂反应、氰负离子合成羧酸、Wittig反应等,这些反应均涉及到有机合成中一些重要的方法策略,即“极性反转”。

表1列出了近几年各省市高考化学有机推断题中涉及“极性反转”的相关试题信息。

在有机反应逆合成分析过程中,往往要考虑化合物的“极性转换”。

由于中学阶段对此概念没有提及,但它作为合成策略在有机合成中比较有应用价值,而且在高考试题(2014江苏卷)中就已经涉及到利用“极性转换”策略设计有机合成路线问题。

本文以历年高考试题为载体,将关于极性转换在有机合成中的运用做一个简要介绍,与同行们一起分享。

1 极性反转的简介极性反转(Umpolung),也称极性颠倒,指的是有机化合物中官能团极性的改变,它是基于碳负离子构建C-C键的有机合成策略重要概念之一[1],此概念首次由德国化学家D. Seebach与美国化学家E. J. Corey提出[2]。

大部分有机化学反应为离子反应类型,带正电荷的碳原子和带负电荷的碳原子之间的相互作用构建C-C键。

在有机合成逆合成分析时切断处对应合成子的碳原子显示相反的电性,不同合成子对应的合成试剂需保持相同的电性,若合成子与对应的合成试剂中反应位点碳的电性相矛盾,则需要进行极性反转来实现电性一致。

利用极性反转策略进行碳氢键活化李兴伟陕西师范大学化学化工学院、中科院大连化学物理研究所两个含有负电荷的底物不能直接发生有效的催化偶联。

由于碳氢键活化后产生的Rhδ+-Cδ-键中的碳是较为温和亲核性试剂,它和亲电试剂在偶联反应中是电荷匹配的,而和自然界中种类更丰富的亲核试剂则不匹配。

为了克服这一电性方面的局限性,我们发展了两类极性反转策略。

第一类极性反转。

固定銠碳键的极性,对亲核性的偶联组分进行极性反转。

例如末端作为炔负合成子(RC≡C-)较少直接用于和芳烃的氧化偶联。

我们利用稳定、常见的高价碘炔烃作为炔源实现了炔基的极性反转(RC≡C+合成子),在温和的铑和铱催化条件下实现了芳烃的炔基化(共78例产物)。

芳烃的底物范围和定位基类型尤其广泛。

杂环(吡啶、吡唑、嘧啶、噁唑啉)、肟醚、酰胺、亚胺内盐、偶氮、氧化偶氮、硝酮等基团均可作为定位基,体现了反应的普适性和多样性。

对反应机理做了较详细的研究,分离出了Rh-C键中间体和高价碘炔作用生成的活性反应中间体,提出了反应中可能经历了五价铑活性中间体,并实现了铑和铱催化剂在底物适应范围方面的互补性。

第二类极性反转。

我们进一步拓宽极性反转策略,实现了芳烃的原位极性反转。

即将亲核性的Cδ--H键经铑催化高价碘化后转化为亲电、高活性的二芳基高价碘Cδ+-I(III), 从而达到和一系列亲核试剂电性匹配的目的。

利用这一策略实现了芳烃碳氢键在氮原子定位作用下和简单的高价碘原料(Koser试剂)之间的高价碘化反应,得到非对称的二芳基高价碘。

基于二芳基高价碘的亲电性,经铜催化方便地和一系列C、N、O、P、S、Br 等亲核试剂发生选择性的(亲核)官能化。

该反应的优点是对于这些形成不同的碳-碳、碳-杂原子键的反应,无需逐一经过C-H键活/官能化反应来对每一个反应进优化,因此具有发散合成的优势(Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 7405)。

随后进一步将偶联组分扩展到了其它含有N、S,、卤素的盐类,这一后续工作发表在Chem. Eur. J.2016, 22, 511。

细生名词解释细生名词解释第六章线粒体与细胞的能量转换1.内外膜转位接触点(translocation contact site)线粒体内外膜上存在的内、外膜相互接触的,膜间隙变狭窄的地方。

其间分布蛋白质等物质进出线粒体的通道蛋白和特异性受体内膜转位子和外膜转位子。

2.基粒(elementary particle)&ATP合酶复合体(ATP synthase complex)附着在线粒体内膜上的圆球形颗粒。

是蘑菇样蛋白质复合体,由球形F1头部和F0基片组成。

F0基部有质子通道,允许氢离子从膜间腔F1头部进入基质。

将电子传递中产生能量用于ADP磷酸化合成ATP。

3.细胞呼吸(cellular respiration)在细胞内特定细胞器(主要线粒体),在氧气参与下分解各种大分子物质,产生二氧化碳;同时分解代谢产生的能量储存于ATP中的过程。

4.基质导入序列(matrix-targeting sequence)输入线粒体的蛋白质在N端具有的一段富含精氨酸,赖氨酸,丝氨酸,苏氨酸的序列。

包含所有介导细胞质中合成的前体蛋白进入线粒体基质的信号。

5.呼吸链(respiratory chain)在内膜上有序地排列成相互关联的链状的可逆的接受和释放氢离子,电子的由多种化学物质组成的酶体系。

6.氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)糖酵解和三羧酸循环产生的还原性电子载体NADH和FADH2经呼吸链将携带电子传递给氧气,释放能量被ATP合酶复合体催化ADP磷酸化形成ATP的过程。

7.底物水平磷酸化(substance-level phosphorylation)由高能底物水解放能直接将高能磷酸键从底物转移到ADP上,使ADP磷酸化生成ATP的作用。

第五章细胞的内膜系统与囊泡转运1.内膜系统(endomembrane system)内膜系统:是真核细胞内部某些在结构,功能和形态发生上具有一定联系的膜性细胞器构成的完整系统。