人教版小学语文六年级上册:伯牙绝弦

- 格式:ppt

- 大小:1.39 MB

- 文档页数:26

小学六年级语文教案伯牙绝弦及点评9篇伯牙绝弦及点评 1一、说教学内容我说课的内容是义务教育课程标准实验教科书,语文六年级上册第25课《伯牙绝弦》。

《伯牙绝弦》是一篇文言文,讲述了一个千古流传高山流水遇知音的故事。

故事的主人公俞伯牙与钟子期的真挚情谊令人感动。

本文行文简洁、流畅,不足百字,而且古今字义差别不大。

选编这篇课文的意图,一是让学生借助注释初步了解文言文的大意;二是积累中华优秀经典诗文,感受朋友间相互理解、相互欣赏的纯真友情;三是体会音乐艺术的无穷魅力。

二、说教学目标根据新课程标准的要求,结合本单元的训练重点及学生的实际学情我确定了如下的教学目标、教学重难点。

1.读通课文:读准字音,读通句子。

2.读懂课文:借助注释和课外资料理解词句意思,读出自己的感悟,用自己的话讲讲这个故事。

3.读好课文:感受朋友之间相互理解、相互欣赏的真挚友情。

4.背诵课文:积累中华经典诗文。

三、说教学重、难点教学重点: 让学生凭借注释和工具书读通,读懂课文内容,在此基础上背诵积累。

教学难点: 体会伯牙,子期之间真挚的友情。

四、说教学准备《高山流水》的乐曲自制课件五、说教学方法1、注意朗读和默读的训练,让学生在自主的读书中学习,思考,读中理解内容,体悟感情,增强语感。

调动学生的情感积累和知识积累,在指导学生有感情的朗读上下功夫;默读比朗读的速度快,更利于训练思维,要让学生一边默读,一边思考每句话的意思,默读后,要有自己的感受,并组织相应的汇报交流活动。

2、理解课文内容,体会思想感情是阅读教学的重要方面。

这篇课文虽篇幅短小,但毕竟是文言文,因此开课伊始要求学生首先将课文读通顺,读出节奏,读出感情,然后要结合已有经验,参照注释,参看插图,查阅相关资料理解句意,把握主要内容;之后入情入境地读课文,拓展阅读,想象当时的情景,把自己的情感纳入到课文的人物和情节中去,了解人物的命运和喜怒哀乐,从而体会课文表达的思想感情,最后背诵课文。

人教版语文六年级上册《xx绝弦》教案一、教材分析《伯牙绝弦》一课是人教版小学语文六年级上册第八单元“艺术的魅力”这一主题下的一篇文言文,全文共5句话,77个字。

这篇课文语言精粹,简洁流畅,适于学生在反复诵读中感受古文意蕴,品味文字精妙,享受审美乐趣。

知音相逢,千载其一,伯牙绝弦,荡气回肠。

古人与学生虽相隔遥远,但文字中所传递出的真挚情感却跨越时空,叩击着我们的心灵,值得我们在读中体验、读中感受、读中理解。

峨峨群山,仁者之乐,洋洋江河,智者情抒,作为流传不衰的文化经典。

“高山流水觅知音”所传递出的,不仅是挚友间的心心相映,更是一种精神上的共鸣!这就需要我与学生一起,透过语言文字,去触摸伯牙、子期博大的胸襟、高洁的情怀;通过组合阅读,感受文化经典在历史长河中的恒久魅力。

学生在五年级时,对于“文言文”这种“古代书面语”已有了初步感知,也掌握了阅读文言文的一些方法。

但是,由于文言文特有的表达形式,使学生在走进文本、把握情感方面仍具有一定的困难。

作为第二课时教学,就需要通过创设情景,引导学生在诵读、感悟、对话、拓展中,含英咀华,披文入情,提升语感,感受意蕴。

二、教学目标1.有感情地朗读课文,背诵课文。

2.在自读自悟中,丰富对文言文的阅读体验。

3.通过组合阅读①,形成对“知音”内涵的理解,受到传统文化的熏陶。

三、教学准备学生准备:通过第一课时的学习,能根据注释初步了解课文大意,触摸到伯牙、子期的知音之情,借助课外资料了解“高山流水”的文化含义。

教师准备:相应课件,组合文本。

四、教学过程(一)复习巩固(二)体会知音情深1.阅读《俞伯牙摔琴谢知音》的故事,感受知音深情。

2.有感情朗读课文,感受知音深情:(1)学生自由读。

(2)创设情境,感受知音深情。

(3)生生合作读。

3.有感情朗读课文,理解“知音”内涵。

(1)知志。

出示:以伯牙之艺,而独一子期能知其志。

──《吕氏春秋》(2)指导读出伯牙、子期的志向。

(3)师生对读,烘托情感:当伯牙志在高山时,唯有子期会对他说──(生读)当伯牙志在流水时,唯有子期会对他说──(生读)(4)课文读到这里,你们有什么发现?(5)再次创设情景引读,感受生命之交。

《伯牙绝弦》词句解析一、对句子的理解1、伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”“善哉”,太好了。

“若”,好像。

伯牙弹琴的时候,心里想到高山,钟子期听了(赞叹)道:“你弹得太好了!简直就像巍峨的泰山(屹立在我的面前)!”伯牙心里想到流水,钟子期(如痴如醉,击节称快):“妙极了!这琴声宛如奔腾不息的江河(从我心中流过)!”读了这个句子,我们对“伯牙善鼓琴,钟子期善听”有了更真切、更形象的了解。

伯牙琴技出神入化,钟子期欣赏水平同样高超。

教学时,可通过反复吟诵,体会钟子期发自内心的赞叹以及伯牙遇到知音时欣喜若狂的心情。

2、伯牙所念,钟子期必得之。

不管伯牙心里想到什么,钟子期都能准确地道出他的心意。

伯牙精妙的乐曲,只有通晓音律的钟子期能真正听懂,伯牙的心意,只有钟子期能真正理解。

情投意合,这才是知音啊!3、伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。

“破琴”,把琴摔碎。

“知音”,理解自己心意、有共同语言的人。

这里指伯牙把钟子期当做他的知音。

“复”,再,重新。

伯牙(悲痛欲绝),觉得世界上再也找不到(比钟子期更了解他的)知音了,于是,他把心爱的琴摔碎,终身不再弹琴。

钟子期死后,伯牙悲痛欲绝,黯然神伤,毅然决然地“破琴绝弦”,这是何等悲壮而又感人的行为!朋友间的深情厚谊令人动容。

千百年来,“知音”典故不但在华夏大地传为美谈,而且名扬海外。

二、对词语的理解伯牙绝弦:绝,断绝。

伯牙因为子期死了,就把琴摔碎,再也不弹琴。

比喻知己丧亡后,弃绝某种专长爱好,表示悼念。

知音:理解自己心意、有共同语言的人。

《伯牙绝弦》评课稿《伯牙绝弦》是小学六年级唯一的一篇文言文。

仅仅只有77个字,为我们讲述了一个荡气回肠、耐人寻味的故事:伯牙喜欢弹琴,子期有很高的音乐鉴赏能力。

伯牙把感情溶进乐曲中去,用琴声表达了他像高山一样巍然屹立于天地之间的情操,以及像大海一样奔腾于宇宙之间的智慧,琴技达到了炉火纯青的地步。

而钟子期的情操、智慧正好与他产生了共鸣。

不管伯牙如何弹奏,子期都能准确地道出伯牙的心意。

伯牙因得知音而大喜,道:“相识满天下,知音能几人!”子期死后,伯牙悲痛欲绝,觉得世上再没有人能如此真切地理解他,“乃破琴绝弦,终身不复鼓。

”古人说:“士为知己者死。

”伯牙绝弦,所喻示的正是一种真知己的境界,这也正是它千百年来广为流传的魅力所在。

一、课前词语练习,做好铺垫一开课,教师出示词语“皎皎明月”,并引导学生打开思维,调动学生原有的知识积累,说出这种形式的词语,让学生以轻松的节奏走进课堂,在融洽的氛围中开始了学习,并巧妙的给课文接下来的学习环节做好铺垫。

二、以读代讲,读出自己的理解。

“读书百遍,其义自现。

”这堂课从开始到最后都充满着琅琅的读书声。

从刚开始接触课文时“大声朗读,争取读流利”、接着继续接触课文“找出停顿,读出节奏”将文言文的陌生和晦涩化解、到“再将文章读一遍,借助注释,看看哪些地方读懂了,哪些地方没读懂”,和穿插在理解中的一次次“引读”,以及在“善哉”处的对读使理解水到渠成,最后的课外拓展“伯牙在钟子期墓前写下的词”的配乐读让学生深深地体会到知音难觅等。

每一次朗读并不是一味地简单机械的重复,而是层层递进,步步提高。

教师意在给学生充分读的空间,力求通过朗读激发学生阅读古文的兴趣,点燃学生热爱阅读文言文的热情。

三、紧抓“知音”,品出意境。

整节课,教师引着学生静下心来,在这短短的77个字中品读、想象、感悟。

让学生品味“善”字的不同意思,以现代人的角度解读“善哉”;查找从何处可以看出“伯牙善鼓琴,钟子期善听”,并在此处对“善鼓琴”“善听”进行了拓展,使学生个性化得到体现,由而使“伯牙所念,子期必得之”的理解水到渠成。

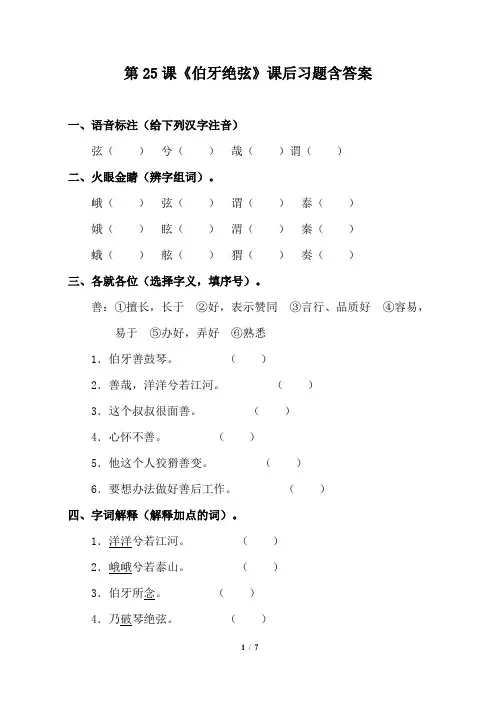

第25课《伯牙绝弦》课后习题含答案一、语音标注(给下列汉字注音)弦()兮()哉()谓()二、火眼金睛(辨字组词)。

峨()弦()谓()泰()娥()眩()渭()秦()蛾()舷()猬()奏()三、各就各位(选择字义,填序号)。

善:①擅长,长于②好,表示赞同③言行、品质好④容易,易于⑤办好,弄好⑥熟悉1.伯牙善鼓琴。

()2.善哉,洋洋兮若江河。

()3.这个叔叔很面善。

()4.心怀不善。

()5.他这个人狡猾善变。

()6.要想办法做好善后工作。

()四、字词解释(解释加点的词)。

1.洋洋兮若江河。

()2.峨峨兮若泰山。

()3.伯牙所念。

()4.乃破琴绝弦。

()5.伯牙谓世再无知音。

()6.志在高山。

()五、一一对应(古字与今义连线)。

曰好像绝再,重新鼓于是,就复断若弹乃说,道六、古句今译。

1.伯牙善鼓琴,钟子期善听。

________________________________________________________ 2.伯牙所念,钟子期必得之。

___________________________________________________________ 3.伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。

___________________________________________________________ 4.伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山。

”___________________________________________________________七、择优录取(选出停顿正确的项,打“√”)。

1.伯牙∕谓∕世∕再无知音,乃∕破琴∕绝弦,终身∕不复鼓。

2.伯牙善∕鼓琴,钟子期善∕听。

3.峨峨兮∕若泰山!4.伯牙所∕念,钟子期∕必∕得∕之。

八、佳句赏析。

1.伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”从上文我们可以感受到伯牙琴技__________,钟子期欣赏水平__________。

《伯牙绝弦》说课稿(附板书)【说教材】我说课的内容是人教版小学语文六年级上册第八组中的第一篇课文《伯牙绝弦》。

《伯牙绝弦》是一篇文言文,选自《列子•汤问》,叙述的是春秋时期,俞伯牙与钟子期一段千古流传的故事。

讲述的是俞伯牙善于鼓琴,钟子期善于听琴,伯牙以子期为知音,后来子期不幸身亡,伯牙悲痛欲绝,将琴摔碎,立志再不鼓琴。

本文行文简洁、流畅,只有短短77个字,共5句话,第1句总起,第2、3、4句顺承而下,第5句急转而合。

【说设计理念】文言文是一种传承祖国灿烂文化的载体。

本设计借助文言文文本的特征,在教学中坚持自学为主,重点指导朗读和背诵,强化感悟、注重积累的策略,采用情景引领,以读为本,相机点拨,拓展积淀的方式,带领学生去读去思考去吸取,力图让学生体验到学习古文的乐趣。

【说学情】学习本文是学生第二次接触文言文,学习本文首先要指导学生把文章读正确、流利,特别注意停顿要恰当。

学生读通顺后根据注释、插图并联系上下文,能了解文句大意,老师重点指导朗读、背诵课文,在读中感受朋友间相互理解和欣赏的真挚友情。

【说教法学法】本课内容比较短小、浅显,因此,我采取了“以读代讲”法、“情境感悟”法和“点拨引导法”。

本课教学立足于语言文字,让学生品味词句,在朗读中感悟伯牙和子期的真挚情感在创设的高山流水情境中,再一次感受友情的美好和艺术的魅力在学习过程中,教师做好引导者,共同参与者的角色,引领学生走进文本。

现代教育倡导把学习的主动权交给学生,强调学生是学习和发展的主体,语文课堂应该平等对话,有效教学因此我采用“自读自悟”,渗透“读,思,议,悟”等学法。

【说教学目标】根据新课程标准的要求,结合本单元的训练重点及学生的实际学情,我确定了如下的教学目标:1. 引导学生正确、流利地朗读课文,背诵课文。

2. 引导学生借助注解读通读懂文言文,感受伯牙和子期真挚的友情。

3. 理解文章内容,初步感知文言文的特点。

【教学重点】指导学生正确、流利、比较有感情地朗读,借助注释和工具书读懂课文内容,体会朋友间相互理解、相互欣赏的真挚友情。

课题:《伯牙绝弦》人教版语文六年级上册第25课学科:小学语文25、《伯牙绝弦》教学设计【教学内容分析】:《伯牙绝弦》是人教版六年级上册第八组课文的第一篇,本组教材是以感受“艺术魅力”为专题来组合课文的。

这是一篇短小精悍的文言文,讲述的是俞伯牙善于弹琴,钟子期鉴赏水平高超,伯牙以子期为知音,后子期不幸身亡,伯牙悲痛欲绝,于是把琴摔碎,立志终身不再弹琴。

本文行文简洁、流畅,不足百字,而且古今字义差别不大。

选择这篇课文,一是让学生借助注释初步了解文言文的大意;二是积累中华优秀经典诗文,感受朋友间相互理解、相互欣赏的纯真友情;三是感受艺术的美好。

【学情分析】:本班学生是今年来的插班生,学生语文水平良莠不齐,作为六年级学生,这是他们第二次接触古文,虽说文言文对于学生来讲还是比较陌生,但他们已有一些文言文、白话文的阅读基础。

而且从文字上看,本文比较浅显易懂,读起来朗朗上口,属于学生易于接受的一篇文章。

因此这篇文章的教学,我设计学生在“自读自悟”,理解文意的基础上,把美读引进课堂,“以读代讲”指导学生感悟文言文朗读的节奏和韵味,理解“知音文化”的丰富和玄妙。

课前布置学生预习,搜集伯牙子期的资料,帮助学生理解文本。

【教学目标】:1、读通课文:读准字音,读通句子,并能背诵。

2、读懂课文:借助注释,或者联系上下文猜读的方法,理解词句意思,读出自己的感悟。

3、读好课文:理解“知音”,感受朋友之间相互理解,相互欣赏的真挚友情,感受艺术的美好。

【教学重点】:读懂课文内容,感受朋友之间相互理解,相互欣赏的知音之情。

【教学难点】:理解“知音”,体会伯牙为纪念子期而破琴绝弦的情感。

【教学媒介】:多媒体课件古筝曲《高山流水》古琴曲《忆故人》【教学过程】:一、情境导入,揭示课题。

1、候课时间播放音乐《高山流水》。

2、谈话:同学们,你们刚才听到的曲子好听吗?知道是什么曲子吗?预设生:《高山流水》3、师:是啊!一曲《高山流水》,品味独特的宁静和婉约,真美!这一曲千载称颂的知音赞歌传之千古,然而水已去,人亦去,弦断有谁听?乐曲传颂的就是我们今天的这个故事!(板书:伯牙绝弦)4、齐读课题,正音:弦读(xián)师:通过预习,我们知道这是一个关于伯牙和子期的故事,他们是怎样相识的呢?(预设生:讲述课前搜集到的资料。

人教版小学语文课《伯牙绝弦》课文原文及赏析《伯牙绝弦》课文原文:

伯牙善鼓琴,钟子期善听。

伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。

子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。

赏析:

《伯牙绝弦》是《吕氏春秋·本味篇》中的一则故事,讲述了古代音乐家伯牙与知音钟子期的深厚友谊。

首先,文章以简洁的语言描绘了伯牙和钟子期的特长——伯牙擅长弹琴,钟子期擅长听琴。

这种独特的设定为后面的故事发展奠定了基础。

其次,文章通过描写伯牙弹奏不同曲目的场景,展现了钟子期对音乐深刻的理解和感知能力。

无论伯牙的琴声表达的是高山的峻岭还是江河的浩渺,钟子期都能准确理解和感受,并用诗意的语言进行赞美。

这不仅体现了钟子期的音乐鉴赏力,也揭示了他与伯牙心灵相通的深厚友情。

最后,当钟子期去世后,伯牙感到世间再无理解自己音乐之人,于是决定“破琴绝弦,终身不复鼓”。

这一举动表达了伯牙对钟子期深深的怀念和对失去知音的痛苦,同时也展现了他对音乐的执着和对友情的坚守。

总的来说,《伯牙绝弦》通过讲述一个关于音乐和友情的故事,传达了对艺术、理解和友情的深刻理解,启发读者珍视真正的知己和追求艺术的真谛。

这篇课文以其深情而富有哲理的内容,深受小学生的喜爱和教师的推荐。

伯牙绝弦六年级语文教案伯牙绝弦六年级语文教案伯牙绝弦六年级语文教案1【教材分析】《伯牙绝弦》是人教版小学语文六年级上册第八组中的一篇课文。

本组教材是以感受“艺术的魅力”为题来组合课文的。

选编的课文情真意切,文质兼美,从不同角度折射出艺术的魅力。

本课是一篇文言文,讲述了千古流传的高山流水遇知音的故事。

正是这个故事,确立了中华民族高尚人际关系与友情的标准,是东方文化的瑰宝。

古人云:“士为知己者死。

”伯牙绝弦所预示的正是一种真知己的境界,这也正是它千百年来广为流传的魅力所在。

【学情分析】学习文言文《伯牙绝弦》,学生已有了《杨氏之子》作为基础。

在教学时,可以让学生借助注释、结合上下文了解文章大意;指导学生透过文字想象画面,揣摩作者表达方法,感受朋友间相互理解、相互欣赏的纯真友情;在此基础上,进一步让学生体会文言文和音乐艺术的无穷魅力。

【教学目标】1.读通课文:读准字音,读通句子。

2.读懂课文:借助注释、结合上下文理解词句意思,读出自己的感悟。

3.读好课文:感受朋友之间相互理解、相互欣赏的真挚友情。

4.背诵课文:积累中华经典诗文,感受朋友间真挚的友情,激发学习文言文的兴趣。

【重点、难点】1.教学重点:让学生凭借注释读通、读懂内容,理解词句的意思,读出自己的感悟,感受朋友之间相互理解、相互欣赏的真挚友情,习得学习文言文的方法,体会文言文的无穷魅力。

2.教学难点:体会伯牙为纪念知音子期而破琴绝弦的情感。

【设计理念】如何提高课堂教学效率、优化小学文言文传统教学方法是小学文言文教学急需解决的问题。

小学生的学习兴趣是决定学习成果的一大因素,面对深奥难懂的文言文,怎样才能激发学生的兴趣?在《伯牙绝弦》的教学中,我采用情感教学的方式,让学生在学习时入情入境,理解文意和体会感情双线并行,一改以往文言文串讲的方式,让学生在情感引导中完成学习内容。

语文课首先要有语文味,古文更是如此。

《伯牙绝弦》一文充满着浓浓的语文味,所以需要老师灵活多变而又扎扎实实的朗读指导,多引导学生对文言文进行读、思、议、悟,要读得充分,读得入情,读出韵味,理解自然水到渠成。

《伯牙绝弦》译文伯牙擅长弹琴,钟子期善于倾听。

伯牙弹琴,心里想着高山。

钟子期说:“好啊!高峻的样子像泰山!”心里想着流水,钟子期说:“好啊!水势浩荡的样子像江河!”伯牙所思念的,钟子期必然了解它的。

伯牙在泰山的北面游览,突然遇到暴雨,在岩石下;心里伤感,于是取过琴而弹了起来。

起先是连绵大雨的曲子,再作出崩山的声音。

每有曲子弹奏,钟子期总能寻根究源它的情趣。

伯牙放下琴感叹地说:“您听曲子好啊,好啊!心里想象就好像我的心意啊。

我从哪里让我的琴声逃过你的耳朵呢?”伯牙绝弦-同步练习一、看拼音写词语。

chè dǐ mèi lì miǎo shì chénɡ xiànɡ wǔ rǔ()()()()()luò yánɡ shǎn shuò bào yuàn máo dùn kuí huā()()()()()二、照样子,找规律,填成语。

1、五光十色_____钧_____发_____方_____计_____里挑__________花_____门_____通_____达_____全_____美2、议论纷纷书声_____ _____ 怒气_____ _____ 雄心_____ _____3、争先恐后扬_____避_____ 深_____浅__________口_____声_____腔_____调4、胆小如鼠心乱如_____ 暴跳如_____ 惜墨如_____骨瘦如_____ 爱财如_____ 视死如_____三、按要求写句子。

1、选择恰当的关联词将两句话合并成一句话写下来。

虽然……但是……因为……所以……如果……就……(1)全国人民万众一心,众志成城。

我们战胜了“非典”。

_______________________________________________________________(2)苏通大桥建成了。

《伯牙绝弦》说课稿(15篇)《伯牙绝弦》说课稿1【原文】伯牙鼓琴,钟子期听之。

方鼓琴而志在太山,钟子期曰:“善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山。

”少选之间,而志在流水,钟子期又曰:“善哉乎鼓琴,汤汤乎若流水。

”钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。

【译文】俞伯牙在弹琴,钟子期在欣赏。

(俞伯牙)正在用琴声描述泰山,钟子期说:“好啊,你弹得琴声,让我看到了巍峨的泰山。

”过了一会儿,(俞伯牙)又用琴声描述流水,钟子期又说:“妙啊,你弹得琴声,让我看到了浩荡的江河。

”(后来,)钟子期不幸去世了,俞伯牙摔碎了古琴,扯断了琴弦,一辈子再没有弹琴,(他)认为再没有值得为他而弹琴的人了。

【课文】伯牙善鼓[2]琴,钟子期善听。

伯牙鼓琴,志在高山[3],钟子期曰:“善哉(zāi)[4],峨峨[5]兮(xī)[6]若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋[7]兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。

子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。

【注释】[1]绝:断绝。

[2]鼓:弹。

[3]志在高山:心里想到高山。

[4]哉:语气词,表示感叹。

[5]峨峨:高。

[6]兮:语气词,相当于“啊”。

[7]洋洋:广大。

【译文】俞伯牙善于弹琴,钟子期善于听琴.伯牙刚刚弹琴,琴义在于赞美泰山,子期说:琴弹得好似巍峨的泰山;琴义在叙说流水,子期说:洋洋(水很大)的琴声好似流水,伯牙所要表达的内容,子期必定会知道。

钟子期死,伯牙终身不再鼓琴。

【说明】音乐才子俞伯牙喜欢弹一曲《高山流水》,却没有人能够听懂,他在高山上抚琴,曲高而和寡。

终于有一天,有一个砍柴的樵夫经过,听懂了他的《高山流水》,这个人就是钟子期。

俞伯牙的知音是钟子期,他们约好两年后见面,可是两年后钟子期却没有露面。

俞伯牙多方打听才知道,原来钟子期已经病死了,不可能再赴他的约定,俞伯牙悲痛欲绝,他知道子期是唯一能够听懂他音乐的人,如今子期已死,再不会有人听懂他的音乐了,于是他在子期的坟头摔了他心爱的琴,也表示他对知音的敬重和珍惜。

《伯牙绝弦》教学设计通川区磐石镇第二中心校段琼《伯牙绝弦》课标分析:《伯牙绝弦》是人教版六年级上册第八组中的一篇精读课文。

本组教材是以感受“艺术的魅力”为专题来组合课文的。

《伯牙绝弦》讲述了千古流传的高山流水遇知音的故事,伯牙、子期的真挚情谊令人动容。

在语文新程课标中要求:“为了落实以贯之的目标,首先在选文上下功夫,认真选择文质兼美、富有文化内涵和时代精神的文章作课文,使学生既能从中学习语言,又能陶冶情操,在情感、态度、价值观方面受到启迪和教育。

”而《伯牙绝弦》这篇课文,一是能让学生欣赏音乐、绘画、戏剧等各种艺术形式的美,受到美的熏陶,培养热爱艺术的情;二是可以学习作者是怎样在叙事时展开联想和想象的,是怎样把眼前看到的和内心的想象自然地融合在一起的,学习作者表达感受的方法。

《伯牙绝弦》教材分析:《伯牙绝弦》是中华文化中关于“知音”最为生动、最为震撼的注解之一。

它讲述了春秋时期,俞伯牙与钟子期以琴相识,以琴相知,最后因子期早亡,伯牙破琴绝弦以谢知音,遂成绝响的故事。

全文共77字,5句话。

一句为起,2、3、4句顺承而下,5句急转而后和,语言凝练典雅,抑扬顿挫,生气郁勃。

子曰:天何言哉,四时行焉,万物生焉,天何言哉?伯牙与子期的相交正是如此的自然恬淡,顺理成章。

它所折射的艺术美感——那种含蓄深沉、清雅自然的风骨,直达“大音希声”、“大美无言”的境界,满足了我们队于这个千古绝唱在感官和心理上的有所期待。

读《伯牙绝弦》,带来的不仅是对于故事内容的震撼,更是故事引起的不胜唏嘘的神往以及那种透彻心扉的审美体验。

诗人说:前世五百年的回眸,才换来今生的擦肩而过!而在这里,伯牙子期又该经过前世多少次的回眸呢?教学本文,我期待循循善诱地引领学生增加一些文言文的体验,感受这篇课文特有的语言现象;其次,继续渗透文言文的基本阅读方法,在借助注释、联系上下文的基础上还能用现代词汇去补充;再有,依托语言层层深入地感知“知音”的真正内涵,体会课文表达的情感,学习展开联想和想象进行表达的方法;使学生实现文化意向的熏陶。

最新部编版小学语文精品资料设计

最新部编版小学语文精品资料设计 1 《伯牙绝弦》译文

伯牙擅长弹琴,钟子期善于倾听 . 伯牙弹琴,心里想着高山 . 钟子期说:“好啊!高峻的样子像泰山!”心里想着流水,钟子期说:“好啊!水势浩荡的样子像江河!”伯牙所思念的,钟子期必然了解它的 . 伯牙在泰山的北面游览,突然遇到暴雨,在岩石下;心里伤感,于是取过琴而弹了起来 . 起先是连绵大雨的曲子,再作出崩山的声音 . 每有曲子弹奏,钟子期总能寻根究源它的情趣 . 伯牙放下琴感叹地说:“您听曲子好啊,好啊!心里想象就好像我的心意啊 . 我从哪里让我的琴声逃过你的耳朵呢?”。