水驱油藏特高含水期微观剩余油渗流特征研究

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

质砂岩油田。

大庆油田历经60余年的开发,始终以高水平、高效益为目标;以解决“层间、层内、平面”问题为核心,在持续的实践与探索中,形成了完善的油田开采理论以及与之相匹配的开采技术。

特高含水期油田的储采严重失衡,剩余油严重分散,液油比迅速上升,挖潜难度极大。

因此,应以“控含水、控递减、提高采收率、提高难采储量动用程度”作为精细管理的最终目标。

以大庆长垣油田为例,储层的非均质特点对最终的油田开发效果产生重要影响。

上世纪末,喇萨杏油田通过全面的地质调查,采用垂直上细分沉积单元、平面上细分沉积微相的方式,构建了大庆长远油田的砂体沉积模式,并创立了“模式绘图法”,得到了大范围的实践应用。

步入21世纪后,无论是三次采油力度还是综合调整的力度都有了显著提升,调整对象也从层间逐渐转向了层内,厚油层底部的低效、无效循环和顶部的剩余油共存[2]。

在这种情况下,如果只认识到河道砂体的非均质特点已经无法满足开采需求,因此开始倾向于河道类型划分、层次划分等河道砂体的非均质性描述的研究。

比如,关于曲流河型砂体的研究,分别从复合河道砂体识别、单一河道的识别、单一点坝、点坝内侧积体与侧积夹层识别、内部构型的三维地质建模五个方面进行研究,加深了对曲流河型砂体平面和层内的非均质性特点的认知。

当油田的采收进入中后期,油水比会越来越高,粘结度也会发生很大变化,从而给注水开采带来困难。

该时期的油藏特点决定了无水采油的时间非常短,采收过程中几乎不可能是成片的油藏。

见水之后,油藏的含水率会迅速上升,然后便会呈现高含水、特高含水现象。

为了提高有产量,往往会采用强注强采的方法,从而在短时间内获得满意的采收率,而且并不会立刻产生其他不良影响。

但实际情况却是,地下油水的分布已然发生了翻天覆地的改变,水油比越来越大,给后期开发、开采造成很大阻碍。

如果仍然用早期的油藏来描述这一阶段的油藏特点,显然无法达到开采要求,所以要针对特高含水期油藏的具体特征来构建剩余油的预测模型,利用精细化系统模型分析剩0 引言我国的油藏管理的研究开始于20世纪90年代中期,阎存章、杜志敏、张朝琛等学者先后在江苏、胜利、中原等老油田进行了实践调查与研究。

88随着EBS油田石油资源勘探程度的不断深入、高低渗透储层的稳产状态的已经很难维持。

同时,低渗油藏的注水开发状况复杂,油藏油水分布规律难寻、不同井油水采出程度差异也比较大、再加上储层微观地质条件,水驱油路径与油藏剩余油展布规律认识不清,这都是造成油田增产难以实现的因素。

驱油效率直接影响油气采收率,影响油田的经济效率。

真实砂岩模型驱替实验能直观的发现油藏渗流特征的变化,有更好的科学性,实用性也更强。

同时,EBS在进入含水中期后,开发规律及驱油效率均发生变化,需要对渗流规律进行深入研究,从而指导油田后期的开发。

针对这些问题,本文从储层地质特征出发,结合真实砂岩水驱油实验,对伊拉克东巴油田油层的驱油效率的影响因素进行了分析研究。

一、研究区储层基本特征EBS油田位于巴格达市东北方向14km处,横跨巴格达、迪亚拉、瓦西特三省,占地面积约为658平方公里。

东巴格达油田位于伊拉克Diyala省境内,处于美索不达米亚盆地前渊内,油田面积为1900km2,发现于1976年,1989年投产。

实验最终可采储量4651.38×106bbl,天然气最终可采储量9385000×106ft3。

储集层为Hartha组,其岩性为石灰岩,沉积于浅海相环境,年代为白垩纪坎潘期-马斯特里赫特期,厚度为975ft,平均孔隙度20%;第二储集层为Khasib组,其岩性为石灰岩,沉积环境为浅海相,年代为白垩纪土伦期-康尼亚克期,厚度为300ft,平均渗透率为100mD;第三储集层为Sadi组,其岩性为石灰岩,沉积于深海相环境,年代为白垩纪土伦期-康尼亚克期,厚度为975ft;第四储集层为Tanuma组,其岩性为石灰岩,沉积环境为浅海相,年代为白垩纪土伦期-坎潘期,厚度为250ft,平均孔隙度20%;第五储集层为祖拜尔组,其岩性为砂岩,沉积环境为浅海相环境,年代为白垩纪欧特里夫期-阿普特期早期,厚度为1650ft。

圈闭为构造圈闭,是背斜和断层构造。

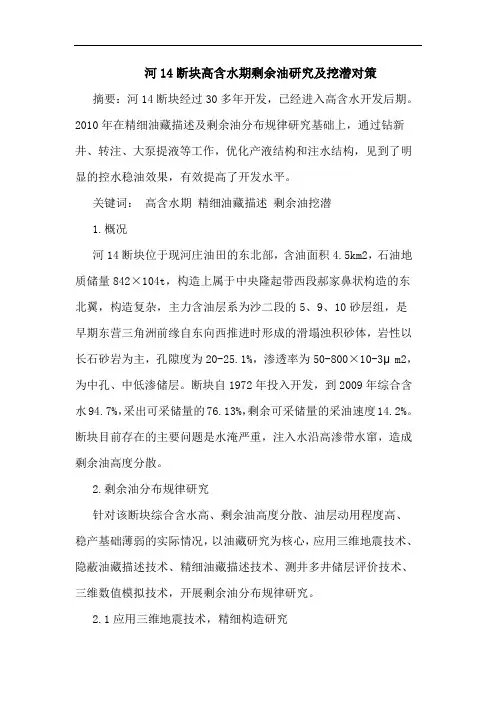

河14断块高含水期剩余油研究及挖潜对策摘要:河14断块经过30多年开发,已经进入高含水开发后期。

2010年在精细油藏描述及剩余油分布规律研究基础上,通过钻新井、转注、大泵提液等工作,优化产液结构和注水结构,见到了明显的控水稳油效果,有效提高了开发水平。

关键词:高含水期精细油藏描述剩余油挖潜1.概况河14断块位于现河庄油田的东北部,含油面积4.5km2,石油地质储量842×104t,构造上属于中央隆起带西段郝家鼻状构造的东北翼,构造复杂,主力含油层系为沙二段的5、9、10砂层组,是早期东营三角洲前缘自东向西推进时形成的滑塌浊积砂体,岩性以长石砂岩为主,孔隙度为20-25.1%,渗透率为50-800×10-3μm2,为中孔、中低渗储层。

断块自1972年投入开发,到2009年综合含水94.7%,采出可采储量的76.13%,剩余可采储量的采油速度14.2%。

断块目前存在的主要问题是水淹严重,注入水沿高渗带水窜,造成剩余油高度分散。

2.剩余油分布规律研究针对该断块综合含水高、剩余油高度分散、油层动用程度高、稳产基础薄弱的实际情况,以油藏研究为核心,应用三维地震技术、隐蔽油藏描述技术、精细油藏描述技术、测井多井储层评价技术、三维数值模拟技术,开展剩余油分布规律研究。

2.1应用三维地震技术,精细构造研究断块具有窄条带,多油层的特点,进入油田开发后期,剩余油以高度分散状分布于储层之中,要挖掘其潜力,首要的任务是利用地震—地质综合解释成图技术,建立精细的构造模型。

具体的做法:利用7个非标准层做图,通过对构造和断层综合两个方面的校正,用10米间距做出控制断层的断面图,用4米间距做出了13个层的顶面构造图,用1米间距做出了主力储层单元的局部微构造图。

通过精细构造研究,发现构造高部位沿断层向北偏移200-300米。

2.2利用精细油藏描述技术,建立精细沉积模型综合岩性、岩相、电相、粒度、沉积构造、古生物、测井曲线及其组合等方面的特征,结合区域沉积背景,从剖面、平面上研究了厚层砂岩的沉积特征。

1前言鄂尔多斯盆地研究区内发现大量油气显示异常的储层。

岩心分析实验表明,其中有很大一部分岩心分析渗透率K 在0.3×10-3μm 2左右,且目前对该类特低渗储层的流体渗流特征研究尚浅,开发存在很大困难。

因此针对目前特低渗储层开发难的特点[1],本文以鄂尔多斯盆地的A 油田为例,应用真实砂岩微观模型[2~7],对不同物性储层的微观渗流特征进行了研究,为开发特低渗储层提供了科学的依据。

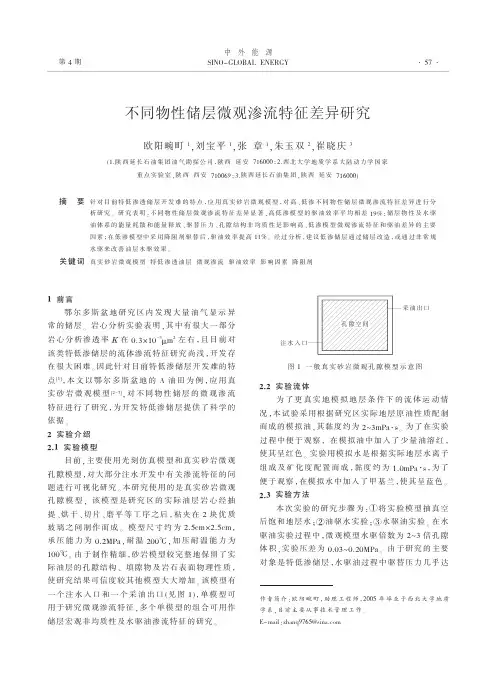

2实验介绍2.1实验模型目前,主要使用光刻仿真模型和真实砂岩微观孔隙模型,对大部分注水开发中有关渗流特征的问题进行可视化研究。

本研究使用的是真实砂岩微观孔隙模型,该模型是研究区的实际油层岩心经抽提、烘干、切片、磨平等工序之后,粘夹在2块优质玻璃之间制作而成。

模型尺寸约为2.5cm ×2.5cm ,承压能力为0.2MPa ,耐温200℃,加压耐温能力为100℃。

由于制作精细,砂岩模型较完整地保留了实际油层的孔隙结构、填隙物及岩石表面物理性质,使研究结果可信度较其他模型大大增加。

该模型有一个注水入口和一个采油出口(见图1),单模型可用于研究微观渗流特征,多个单模型的组合可用作储层宏观非均质性及水驱油渗流特征的研究。

2.2实验流体为了更真实地模拟地层条件下的流体运动情况,本试验采用根据研究区实际地层原油性质配制而成的模拟油,其黏度约为2~3mPa ·s 。

为了在实验过程中便于观察,在模拟油中加入了少量油溶红,使其呈红色。

实验用模拟水是根据实际地层水离子组成及矿化度配置而成,黏度约为1.0mPa ·s ,为了便于观察,在模拟水中加入了甲基兰,使其呈蓝色。

2.3实验方法本次实验的研究步骤为:①将实验模型抽真空后饱和地层水;②油驱水实验;③水驱油实验。

在水驱油实验过程中,微观模型水驱倍数为2~3倍孔隙体积,实验压差为0.03~0.20MPa 。

由于研究的主要对象是特低渗储层,水驱油过程中驱替压力几乎达不同物性储层微观渗流特征差异研究欧阳畹町1,刘宝平1,张章1,朱玉双2,崔晓庆3(1.陕西延长石油集团油气勘探公司,陕西延安716000;2.西北大学地质学系大陆动力学国家重点实验室,陕西西安710069;3.陕西延长石油集团,陕西延安716000)摘要针对目前特低渗透储层开发难的特点,应用真实砂岩微观模型,对高、低渗不同物性储层微观渗流特征差异进行分析研究。

油田高含水期剩余油精准挖潜技术分析我国大部分油田均是陆相沉积型油田,而且油田的平面、储层内和储层间的渗透率改变情况均比较大。

由于油田主要是采取注水方式进行开发,随着开发工作的不断推进,油田的开采也会逐步进入高含水期,而高含水期剩余油的分布也会变得越来越复杂,这样便会增加挖潜油田的难度。

为此,本文首先对油田高含水期剩余油的分布特征和影响因素进行了分析,接着对其挖潜对策进行了探讨,以期为提高油田的开采潜力及效率提供一些参考依据。

标签:高含水;剩余油;精准挖潜;技术分析1.油田高含水期剩余油分布特征及影响因素1.1油田高含水期剩余油分布特征(1)片状剩余油。

片状剩余油是指在注水的过程中,由于水没有驱入,造成剩余油残留于模型的边角位置,进而产生的剩余油。

片状剩余油主要包括两种,一是簇状剩余油;二是连片剩余油,所谓的簇状剩余油指的是四周环绕着较大孔道的小喉道中的剩余油,事实上簇状剩余油属于水淹区内的小范围剩余油块,是注水绕流于空隙中而产生的。

(2)分散型剩余油。

所谓的分散型剩余油,指孔隙占用较少的剩余油,其主要包括两种:一是孤岛状剩余油;二是柱状剩余油。

其中,孤岛状剩余油属于一种亲水孔隙结构的石油,其主要是通过水驱油而逐步形成的,注水顺着亲水岩壁表面的水膜进入,在没有彻底驱完之前,注水已蔓延至喉道,阻止了油的流动,随着孔隙中油滴的不断增多、孔隙不断增大,从而逐步形成了孤岛状剩余油。

而柱状剩余油主要分布在喉道位置,且喉道大部分是由孔隙相连而形成的,且较为细长。

1.2剩余油分布影响因素(1)地质因素。

砂岩的空间分布、碎屑岩的沉积韵律特点、储层的非均质性、沉积层理种类、薄夹层分布以及沉积微相展布等地质因素均取决于沉积条件。

其中,小断层、沉积微上以及储层的非均质性等是影响剩余油的主要原因。

同时,随着构造运动的不断进行,其所形成的裂缝、断层及不整合面也会在一定程度上影响油水的运动,进而对剩余油的分布产生影响。

①断层构造与油层微构造给剩余油分布造成的影响。

—科教导刊(电子版)·2019年第34期/12月(上)—283水驱油藏剩余油控制因素研究——以大芦湖油田樊107块为例田子朋(中国石化胜利油田分公司东胜精攻石油开发集团股份有限公司山东·东营257000)摘要本文以大芦湖油田樊107块为例,由点到面、动静结合、多学科协调,以定性和定量相结合的方法开展了储层地质因素与剩余油分布关系的研究,建立了多因素综合控制的油藏储层模式,为樊107块油藏剩余油研究提供了基础。

关键词水驱油藏剩余油控制因素大芦湖油田中图分类号:TE341文献标识码:A 油藏水驱开采后剩余油分布十分复杂,其控制因素也极为复杂。

目前从水驱采收率的角度来看,搞清驱油效率和体积波及系数的控制因素也就基本上搞清了剩余油分布的控制因素。

已有的研究表明,驱油效率的主要控制因素有储层孔隙结构、润湿性、油水黏度比以及注入倍数等;体积波及系数为平面波及系数和纵向波及系数之积,其主要控制因素有储层非均质性及开发方式等。

对于大芦湖油田樊107块而言,研究剩余油的富集规律,要从其油藏特点出发,从构造特征、储层特征、开发特征三方面入手,分析各个因素的配置关系及其对剩余油富集的影响。

控制剩余油富集的因素可分为两大类,即油藏地质因素和开发因素,而油藏地质因素又可分为储层非均质和流体非均质因素。

1油藏地质因素储层非均质性是影响水驱开发效果和剩余油分布的主要内在因素之一,它包括储层物性非均质和非渗透性夹层对剩余油的影响。

1.1储层物性非均质它包括平面非均质性、层间非均质性和层内非均质性三方面。

(1)平面非均质性。

从樊107块主要含油层系渗透率平面分布图可以看出,砂体主体部位渗透率较高,向砂体边缘部位渗透率逐渐降低,砂体边缘部位渗透率较低,平面非均质性较强。

(2)层间非均质性。

樊107块沙三段各小层渗透率最大值9.1×10-3m 2,最小值1.9×10-3m 2,渗透率级差4.8、渗透率突进系数1.7、渗透率变异系数0.4,层间非均质性较弱。

探讨开发后期剩余油分布规律与挖潜措施[摘要]经过长期注水开采,油田进入高含水期,油层内油、气、水交错渗流,剩余油的挖潜难度加大。

高含水剩余油分布研究主要从剩余油分布研究方法、剩余油分布特征、剩余油分布控制因素三方面进行。

总结目前剩余油分布及挖潜技术状况和最新进展,提出周期注水、降压开采等剩余油挖潜措施。

[关键词]油田开发后期剩余油控制因素挖潜措施中图分类号:p618.13 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)08-257-01前言陆相沉积油田近90%采用注水开采方式,其基本规律是注水开发早、中期含水上升快,采出程度高。

油田进入高含水后期开发后,剩余油分布越来越复杂,给油田稳产和调整挖潜带来的难度越来越大。

剩余油的分布与沉积微相、储层非均质、流体非均质、断层、开发因素(注采关系、井网部署)等诸多因素有关,高含水期的剩余油研究内容不仅要搞清楚剩余油分布的准确位置及数量,还要搞清楚其成因以及分布的特点,并根据剩余油分布规律,采用相应的挖掘技术,提升油田的开发潜力。

1 剩余油分布规律1.1剩余油分布控制因素高含水期剩余油的形成与分布主要受地质和开发两大因素的控制。

地质因素主要指沉积微相,储层微观特征、宏观非均质性,油层微型构造,油藏构造,流体性质等。

开发因素主要指注采系统。

各种因素互相联系,互相制约,共同控制着剩余油的分布。

1.1.1地质因素。

(1)沉积微相控制剩余油的分布。

沉积微相决定储集砂体的外部形态及内部构造,因此也决定着储层平面和垂向非均质性,控制着油气水的运动方向,从而导致剩余油沿一定的相带分布。

沉积微相对剩余油分布的控制作用主要表现为4个方面:砂体的外部几何形态;砂体的延伸方向和展布规律;砂体内部构造;不同微相带影响井的生产情况。

(2)油层微构造和断层构造对剩余油分布的控制作用。

不同的微型构造模式其剩余油富集程度和油井生产情况不同。

油层微型构造对剩余油的分布和油井生产有明显的控制作用。

280油藏开发后期,油田通常处于高含水阶段,此时剩余油分布比较分散,常常认为剩余油分布规律性不强,而实际上是存在一定规律的。

A油田已处于高含水阶段,剩余油表现出总体分散,局部集中的特征,开展剩余油研究,对油田下步挖潜有重要作用。

1 A油田地质特征A油田主要为滨浅湖滩坝和三角洲前缘沉积。

总体表现为下部沉积时水体较深,物源充沛,呈现“砂包泥”的特征,为三角洲前缘沉积。

主要微相类型为水下分流河道、河口坝、远砂坝、前缘席状砂和水下分流间湾,其中水下分流河道砂和河口坝砂构成了最主要的储集体,砂层厚,储层物性好,砂体呈NW-SE向展布。

油层呈“油帽子”发育在顶部,油藏模式表现为块状底水油藏。

油藏储层物性主要受沉积微相控制,物性的空间展布规律与沉积相带的分布具有较好的相关性。

2 剩余油分布模式2.1 平面剩余油由于平面剩余油的分布主要受微构造、储层隔夹层、沉积相带以及开发方式、特征等影响,导致平面上呈现分布较分散、局部较集中的特征,一般在平面上主要分布在沉积相边缘相带区域、构造的上倾方向、砂体的尖灭线周围、井网较稀、控制较弱等区域。

2.1.1 边缘相带储层物性差砂体的展布规律对水侵方向有决定作用,储层物性对注水水线推进速度有重大影响。

一般情况下,水驱油时水线往物性好的区域优先推进(沿坝砂、水下分流河道砂等),而后往物性相对较差的其他部位扩展(滩砂、坝砂侧缘、水下分流河道砂边部等),因此,容易产生在低渗带边缘水驱程度偏低,剩余油集中分布。

2.1.2 平面相变导致死油区构造-岩性油藏在相变区容易形成剩余油富集。

但受渗流屏障和渗流差异的影响,该区域水线波及不到,为死油区,同时储层零散,物性较差,该区域的剩余油为“滞留型”剩余油,无法被动用。

2.1.3 构造上倾方向水淹程度低构造特征对油藏的控制作用明显,除控制油气生、运、聚、保等,也会对剩余油的分布、油藏水淹等产生影响。

剩余油主要分布在构造较高部位,特别是在水淹初期和中期更是如此。

水驱油藏特高含水期微观剩余油渗流特征研究

在水驱油藏特高含水后期,原油采收都比较困难。

为了提高剩余油采收率,通过试验和计算发现,将剩余油流动形态分成五种类型:分别是为多孔流、膜状流、簇状流、滴状流和柱状流,同时从微观上分析原因,找到了微观剩余油流动特征及变化规律,对特高含水期油藏提高剩余油动用程度和采收率是一个很有效果的办法。

标签:水驱油藏;特高含水;微观剩余油;渗流特征

挖潜流动的剩余油对原油产量具有一定的增产作用,对水驱油藏特高含水期的原油挖潜应该从研究微观剩余油的流动特征及变化规律入手。

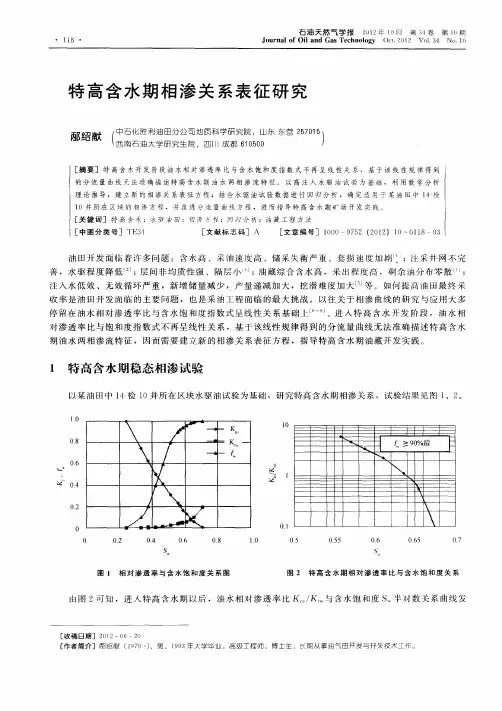

特别是特高含水后期,饱和度半对数曲线和油水相对渗透率的纸币的关系不同之前,不再是线性关系,因此,研究動态剩余油变得更有意义。

1 玻璃刻蚀模型可视化实验

实验室研究一般都是通过玻璃刻蚀模型可视化实验微观渗流的。

在这个实验中,为了对特高含水期微观剩余油流动形态及变化规律进行研究,我们设计了多种概念模型和均质、非均质实际模型,从孔喉半径、孔喉比等特征参数方面,在不同原油黏度和驱替条件下进行了微观水驱油实验。

1.1 进行驱替实验

驱替试验是在一定条件下,用油或水以一定的流量,利用渗透作用,置换水或油的实验。

在特高含水后期,孔隙特征参数、流体性质以及注入条件等因素是否对剩余油流动有影响是我们研究的目的,试验研究的结果要广泛实用,通过设计不同孔隙特征参数,进行不同流体黏度和注入速度的驱替实验。

我们模拟油由不同比例原油与煤油配制而成,黏度分别为二、四、六毫帕每秒;模拟实验用水为地层水;玻璃刻蚀模型尺寸二厘米乘以一点五厘米;实验设备是微观驱替装置和恒压恒速泵。

1.2 驱替实验的步骤

第一步,用试验用注射装置缓慢将模拟地层水注入模型中,使模拟水充分饱和在模型孔隙中。

第二步,将一定黏度的模拟油用试验用注射装置缓慢注入饱和水的模型中,使油驱出孔隙中的流动的水,并充分占据模型孔隙,这时模型在束缚水和饱和油的状态。

第三步,将恒压恒速泵设置为一定的驱替速度,利用微观驱替装置水驱模型。

并进行实时录制。

第四步,观察模型中的油水分布情况,停止水驱一定要在孔隙中剩余油不再变化时进行,停止录制。

第五步,按照上面的步骤,利用不同的模型用不同原油黏度,设定不同的驱替速度进行试验,为下一步技术处理打下基础。

2 研究分析油水微观渗流的特征

2.1 对剩余油流动形态进行分类

通过对实验结果进行对比分析,我们可以发现在特高含水后期,从油、水、孔喉接触关系出发,可以将从剩余油的流动状态来进行分类,通常分为五种形态。

第一种是膜状流,是指油水界面有并且仅仅只有一个,油水界面大约只占油相表面的二分之一,孔喉直径大于油水界面厚度的三分之二;第二种是滴状流,是指油水界面数量和膜状流相同,油相和固相不接触,喉道数和孔隙小于或等于1;第三种是柱状流,是在喉道中分布剩余油,指油水界面有两个,喉道数和孔隙小于或等于1;第四种是多孔流,是指多个孔喉都分布了剩余油,喉道数和孔隙小于或等于5;第五种是簇状流,是指多个孔喉分布油相,喉道数和孔隙大于5。

为了便于电脑处理的更快,分别通过引入接触比、形状因子、欧拉数等特征参考数据,对五种类型的剩余油所显示出来的表现特征进行进行定量,并通过多次的实验数据,得到不同类型剩余油对应不同特征参数的取值范围。

例如:膜状流的接触因子小于零点零四八,接触比小于零点五,欧拉数大于零;滴状流的形状银子大于或等于零点零四八,其接触比为零,欧拉数则大于零。

2.2 剩余油在不同的流动形态下的变化规律

通过对比,我们发现剩余油在不同的流动形态下的变化规律,在水驱油过程中,随着含水饱和度的增加,被分割的剩余油油相,不断加速非连续程度,具体表现特点是数量多、体积小、分散性强;而油相非连续程度加剧的原因,是因为簇状流的形态发生了改变,转变为多孔流等非连续流动形态,原油的流动范围也越来越分散;随着含水饱和度的增加,滴状流、膜状流、柱状流、多孔流这四种非流动形态所占比例越来越大,而簇状流这种连续流动形态却越来越小;簇状流有比较强的动用能力,相对来说,油相渗透率较大,另外四种形态的剩余油动用能力比较弱小,相对来说它们的油相渗透率比较小,而非常巧合的是,非连续相的四种流动形态开始发生时,正好是油相渗透曲线出现变化时,因此,也可以说,想要控制住簇状流转变为滴状流、膜状流、柱状流、多孔流等这四种非连续相,只要将簇状流所占的比例保持在一个范围内,就能从一定程度上拖慢和延缓,油相渗透曲线出现变化的时候,对提高剩余油的采收率大有益处。

3 结束语

通过研究分析,可以得出以下结论:一是在水驱油藏特高含水期,从油、水、孔喉接触关系着三个方面,可将剩余油流动的形态分为五种,其中比例最多的是簇状流的分布,随着含水饱和度的上升,簇状流慢慢转化为另外四种。

二是可以利用簇状流向滴状流、膜状流、柱状流、多孔流的转变规律,把簇状流控制在一定的水平上,以此拖延油相渗透曲线变化出现的时机,能够提高原油采收率。

参考文献:

[1]孙红霞.高含水期水驱特征曲线上翘新认识[J].特种油气藏,2016(01):92-95+155.

[2]杨勇,胡罡,田选华.水驱油藏剩余油再富集成藏机理[J].油气地质与采收率,2015(04):79-86.。