“第三次全球心肌梗死定义”五大亮点

- 格式:ppt

- 大小:499.50 KB

- 文档页数:45

刘仁光:心梗第三次定义——临床心电图诊断新理念心梗第三次定义心电图诊断长城会2015急性心肌梗死是冠状动脉急性、持续性缺血缺氧所引起的心肌坏死。

临床上多有剧烈而持久的胸骨后疼痛,伴有血清心肌酶活性增高及进行性心电图变化,可并发心律失常、休克或心力衰竭,常可危及生命,其诊断依靠典型临床表现、特征性心电图及血清酶学的动态变化。

2015年,来自辽宁医学院附一院的刘仁光教授在长城会上做了题为“心梗第三次定义:临床心电图诊断新理念”的精彩报告。

一、心梗定义分类和诊断标准的演变心肌梗死是指临床上存在心肌缺血并有心肌坏死的证据,即由缺血引起的心肌坏死才能称之为心梗。

临床上将心肌梗死分为自发性心梗(1型)、继发于缺血的心梗(2型)、突发意外性心源性死亡(3型)、PCI相关的心梗(4型)及CABG 相关的心梗(5型)。

1型心梗由原发性冠状动脉事件(斑块侵蚀、破裂、裂隙或夹层)引起,2型心梗由心肌供氧减少或需氧增加引起(冠状动脉痉挛、冠脉栓塞、贫血、心律失常、高血压或低血压),3型心梗常伴有心肌缺血症状/新发ST段抬高或LBBB/冠脉造影或病例证实的新鲜血栓证据,4a型心梗伴发于PCI的心肌梗死,4b型心梗是冠脉造影或尸检证实的伴发于支架血栓形成的心肌梗死,5型心梗是伴发于CABG的心肌梗死。

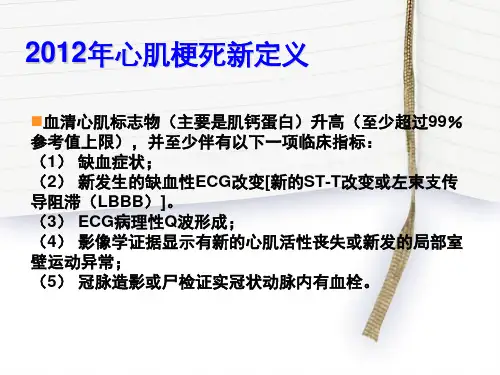

2007年的急性心梗诊断标准历经5年的临床应用后,2012年第三次全球心肌梗死定义对诊断标准进行了更新。

2012年心肌梗死临床诊断标准包括5条内容:①有心肌坏死证据,即标志物升高+1/5诊断标准(缺血证据、新出现ST-T或LBBB、新出现病理性Q波、影像提示新的活力心肌丧失或区域室壁运动异常、冠脉造影或尸检证实冠脉血栓),主要针对1型和2型心梗;②突发心脏死亡+缺血症状/新ST-T/新LBBB,针对3型心梗;③PCI术、标志物升高于正常上限5倍+1/4缺血证据(症状/新ECG/冠脉造影符合并发症/影像);④支架后标志物>上限+冠脉造影证据及尸检支架内血栓;⑤搭桥术后标志物>正常上限10倍+异Q、LBBB/冠脉造影新闭塞/影像证据。

2012年第三次心肌梗死全球通用定义(中译全文)2013-07-08 05:58:24| 分类:冠心病 | 标签: |举报 |字号大中小订阅ESC/ACC/HAH/WHF心肌梗死全球通用定义工作组柳州市人民医院心内科胡世红教授译自:European Heart Journal (2012) 33, 2551–2567内容表缩略语和词头语心肌梗死的定义急性心肌梗死的定义既往心肌梗死的定义引言心肌缺血和梗死的病理特征心肌损伤伴坏死的生物标志物的检出心肌缺血和心肌梗死的临床特征心肌梗死的临床分型自发性心肌梗死(1型心肌梗死)继发于氧供需不平衡的心肌梗死(2型心肌梗死)由于心肌梗死所致的心脏死亡(3型心肌梗死)与血运重建术相关的心肌梗死心肌梗死的心电图检出既往心肌梗死无症状性心肌梗死与心肌梗死心电图诊断相混淆的情况成像技术超声心动图放射性核素成像磁共振成像计算机体层摄影术应用于急性心肌梗死的成像应用于心肌梗死晚期表现的成像伴随PCI的心肌梗死诊断的诊断标准(4型心肌梗死)伴随CABG的心肌梗死的诊断标准(5型心肌梗死)对拟行其它心脏手术患者心肌梗死的评估与非心脏手术相关的心肌梗死在重症监护病房的心脏梗死再发心肌梗死与心力衰竭相关的心肌损伤或心肌梗死在临床试验中心肌梗死的应用和质量保证方案调整心肌梗死定义的公共政策意义心肌梗死定义的全球看法利益冲突致谢参考文献缩略语和词头语ACCF 美国心脏病学院基金会ACS 急性冠脉综合征AHA 美国心脏病协会CAD 冠心病CABG 冠状动脉旁路移植术CKMB 肌酸激酶MB同工酶cTn 心肌肌钙蛋白CT 计算机体层摄影CV 变异系数ECG 心电图FDG 氟脱氧葡萄糖HF 心力衰竭LBBB 左束支传导阻滞LV 左心室LVH 左心室肥厚MI 心肌梗死mIBG 间碘苯甲胍MONICA 心血管病趋势和决定因素的多国监测MPS 心肌灌注闪烁扫描术MRI 磁共振成像mV 毫伏Non-Q MI 无Q波型心肌梗死NSTEMI 非ST-段抬高型心肌梗死PCI 经皮冠状动脉介入治疗PET 正电子发射断层摄影Q wave MI Q波型心肌梗死RBBB 右束支传导阻滞SPECT 单光子发射计算机断层摄影的闭塞;或(3)有活力的心肌新的丢失或新的局部室壁运动异常的影像证据。

全球心肌梗死通用定义心肌梗死,又称心梗,是一种严重的心血管疾病,它是由于冠状动脉阻塞导致心肌血液供应不足而引起的心肌组织坏死。

心肌梗死是全球范围内最常见的死亡原因之一,对患者的生活质量和生存率产生了显著影响。

心肌梗死的通用定义是指冠状动脉阻塞引起心肌缺血和坏死的临床综合征。

其发病过程主要包括血栓形成、冠状动脉狭窄和心肌缺血等阶段。

一旦发生心肌梗死,患者往往会出现胸痛、胸闷、呼吸困难、恶心、呕吐等症状,严重时还可能导致心力衰竭、心律失常甚至猝死。

心肌梗死的诊断主要依据临床症状、心电图变化和心肌生物标志物的改变。

常见的心肌生物标志物包括肌钙蛋白、肌酸激酶和肌红蛋白等,它们在心肌梗死后会显著升高。

心电图检查可以显示心肌缺血和坏死区域的变化,如ST段抬高和Q波增宽等。

此外,冠状动脉造影可以明确冠状动脉的狭窄程度和位置,为后续治疗提供依据。

治疗心肌梗死的关键是尽早恢复冠状动脉的通畅,以减少心肌损伤。

常用的治疗方法包括药物治疗、介入治疗和冠状动脉旁路移植术等。

药物治疗主要包括抗血小板药物、抗凝药物和血管扩张剂等,它们可以减少血小板聚集、预防血栓形成和扩张冠状动脉。

介入治疗是通过导管在冠状动脉内放置支架或进行血栓抽吸等操作来恢复血流通畅。

冠状动脉旁路移植术则是将其他血管连接到冠状动脉上,绕过狭窄或闭塞的部位,以恢复心肌灌注。

预防心肌梗死的关键是控制危险因素,如高血压、高血脂、糖尿病、肥胖和吸烟等。

保持健康的生活方式,如均衡饮食、适量运动、戒烟限酒等也对预防心肌梗死具有重要意义。

此外,定期进行体检和心血管评估也可以早期发现并控制潜在的风险因素。

全球心肌梗死的通用定义是冠状动脉阻塞导致心肌缺血和坏死的临床综合征。

早期诊断和治疗对于患者的生存和生活质量至关重要。

预防心肌梗死的关键在于控制危险因素和保持健康的生活方式。

通过全球范围内的努力,我们可以减少心肌梗死的发生率,提高患者的生活质量和生存率。

·学术进展·第三版心肌梗死全球定义解读杨跃进,杨进刚在欧洲心脏病协会(ESC)2012年学术年会举办期间,ESC、美国心脏病学院(ACC)、美国心脏协会(AHA)、世界心脏联盟公布了第三版的全球心肌梗死定义。

世界卫生组织(WHO)在1971年公布了第一版心肌梗死标准定义(standardized defini-tion)。

2000年第一版心肌梗死全球定义(universal definition)公布,并随之在2007年予以修订。

其实,2000年公布的心肌梗死全球定义就引入了心肌损伤标志物心肌肌钙蛋白(cTn),和以往最大的不同就是,只要是由于心肌缺血导致的坏死均被标定为心肌梗死,其原因不一定都是冠状动脉完全闭塞引起;长时间的心绞痛或贫血、心动过速时的心肌坏死也是心肌梗死。

并开始对心肌梗死病理生理状态进行更细致的划分,如梗死面积的确定、导致心肌梗死的原因(自发性或与介入相关),以及心肌梗死的分期(进展期和愈合期等)。

2007年全球定义进一步将心肌梗死按不同病理生理机制和病因分为5型(1型 5型)。

此次,由于近年来对心肌坏死的标志物的认识进展迅速,国际主要心血管学会认为有必要对心肌坏死的定义进行进一步修订,主要是增加了一些新内容,如对不同临床情况下,尤其是在重症患者和接受血运重建治疗的患者中,所出现的心肌坏死标记物升高的意义进行了阐述[1]。

1诊断心肌梗死需要“1+1策略”第三版定义延续了以往综合性心肌梗死诊断的特点,即诊断心肌梗死需要考虑临床、心电图、影像、生化和病理学证据。

诊断心肌梗死需要“1+1策略”,第一个“1”是心脏心肌肌钙蛋白升高和(或)降低超过参考值上限(URL)99百分位值为基础;第二个“1”是至少合并1项下列指标:①缺血症状;②新发ST-T改变或完全性左束支传导阻滞(LBBB);③新出现的病理性Q波;④存活心肌的丧失或节段性室壁运动异常的影像学证据;⑤造影或尸检证实冠状动脉内血栓。

第三次⼼肌梗死全球通⽤定义(中译全⽂)2012年第三次⼼肌梗死全球通⽤定义(中译全⽂)2013-07-08 05:58:24| 分类:冠⼼病 | 标签: |举报 |字号⼤中⼩订阅ESC/ACC/HAH/WHF⼼肌梗死全球通⽤定义⼯作组柳州市⼈民医院⼼内科胡世红教授译⾃:European Heart Journal (2012) 33, 2551–2567内容表缩略语和词头语⼼肌梗死的定义急性⼼肌梗死的定义既往⼼肌梗死的定义引⾔⼼肌缺⾎和梗死的病理特征⼼肌损伤伴坏死的⽣物标志物的检出⼼肌缺⾎和⼼肌梗死的临床特征⼼肌梗死的临床分型⾃发性⼼肌梗死(1型⼼肌梗死)继发于氧供需不平衡的⼼肌梗死(2型⼼肌梗死)由于⼼肌梗死所致的⼼脏死亡(3型⼼肌梗死)与⾎运重建术相关的⼼肌梗死⼼肌梗死的⼼电图检出既往⼼肌梗死⽆症状性⼼肌梗死与⼼肌梗死⼼电图诊断相混淆的情况成像技术超声⼼动图放射性核素成像磁共振成像计算机体层摄影术应⽤于急性⼼肌梗死的成像应⽤于⼼肌梗死晚期表现的成像伴随PCI的⼼肌梗死诊断的诊断标准(4型⼼肌梗死)伴随CABG的⼼肌梗死的诊断标准(5型⼼肌梗死)对拟⾏其它⼼脏⼿术患者⼼肌梗死的评估与⾮⼼脏⼿术相关的⼼肌梗死在重症监护病房的⼼脏梗死再发⼼肌梗死与⼼⼒衰竭相关的⼼肌损伤或⼼肌梗死在临床试验中⼼肌梗死的应⽤和质量保证⽅案调整⼼肌梗死定义的公共政策意义⼼肌梗死定义的全球看法利益冲突致谢参考⽂献缩略语和词头语ACCF 美国⼼脏病学院基⾦会ACS 急性冠脉综合征AHA 美国⼼脏病协会CAD 冠⼼病CABG 冠状动脉旁路移植术CKMB 肌酸激酶MB同⼯酶cTn ⼼肌肌钙蛋⽩CT 计算机体层摄影CV 变异系数ECG ⼼电图FDG 氟脱氧葡萄糖HF ⼼⼒衰竭LBBB 左束⽀传导阻滞LV 左⼼室LVH 左⼼室肥厚MI ⼼肌梗死mIBG 间碘苯甲胍MONICA ⼼⾎管病趋势和决定因素的多国监测MPS ⼼肌灌注闪烁扫描术MRI 磁共振成像mV 毫伏Non-Q MI ⽆Q波型⼼肌梗死NSTEMI ⾮ST-段抬⾼型⼼肌梗死PCI 经⽪冠状动脉介⼊治疗PET 正电⼦发射断层摄影Q wave MI Q波型⼼肌梗死RBBB 右束⽀传导阻滞SPECT 单光⼦发射计算机断层摄影的闭塞;或(3)有活⼒的⼼肌新的丢失或新的局部室壁运动异常的影像证据。

心肌梗死定义的全球统一和更新完善来源:梁峰,胡大一,方全,沈珠军虽然William Heberden于18世纪描述了心绞痛症状,以及19世纪许多医生承认尸检发现的冠状动脉(冠脉)硬化与心绞痛症状的关系,但对疾病的认识经过了临床和病理学学者的不断探索。

19世纪80年代末心肌梗死概念从病理学观点提出,即冠脉分支闭塞导致局部营养障碍发生的疾病称为心肌梗死,其风险不仅在初期心肌软化期,随着时间迁移梗死软化区转为纤维组织,部分病例进展为室壁瘤和心室壁破裂;许多患者突然死亡,另外一些患者致命性疾病发作前几天甚至几周,出现心前区不适、左侧胸痛等心脏病征兆。

直到20世纪初人们才明确认识到心肌梗死是由冠脉闭塞引起。

导致急性心肌梗死的认识诊断延迟半个世纪的原因是“错误理念”冠脉急性闭塞绝对致命。

1912年Herrick综合了临床观察和实验结果,提出冠脉闭塞的临床表现差异巨大,其和最终结局受多种因素影响,倡导患者应绝对卧床休息,损伤心肌生存的希望是周围血管的供血从而尽可能恢复其功能完整性。

1918年Herrick团队发表文章“冠状动脉血栓与心电图的辅助识别”,其后心电图日益普及克服了急性心肌梗死的认识障碍[1,2]。

有关心肌梗死最初临床统一定义标准1959年世界卫生组织(WHO)提出,其后不断更新,到2018年第四次全球心肌梗死定义更新。

1 心肌梗死的初步概念1959年WHO发表高血压和冠心病分类和诊断标准[3]。

将冠心病分为心绞痛、心肌梗死、猝死和心力衰竭。

提出诊断冠心病的辅助检查方法包括心电图、心电图运动试验、心脏X线检查及其它。

心肌梗死是由于冠状循环阻塞导致心肌宏观、环形区坏死,如果患者随后未死亡,该区域纤维化。

心肌梗死急性期患者不可能现场遇到。

重要的是现场应识别发生心肌梗死的患者,同时专家委员会提出下列诊断建议。

患者可陈述心肌梗死的明确病史,渐进性或更常突发的严重胸痛,与明确的劳力性心绞痛症状相似。

疼痛可伴发晕厥和(或)其他症状,极其严重者常需长时间卧床休息。