典故的文化内涵与翻译(精选)

- 格式:ppt

- 大小:7.04 MB

- 文档页数:107

古代成语典故及其解释_历史著名的成语典故成语是中国传统文化的一大特色,时常代表着一些历史典故或故事。

以下是小编收集整理的一些关于古代成语典故及其解释_历史著名的成语典故,作为参考,希望你喜欢。

鸿雁传书【出处】《汉书·苏武传》。

【释义】鸿雁是大型候鸟,每年秋季南迁,常常引起游子思乡怀亲之情和羁旅伤感。

鸿雁传书指通信。

后来,人们就用鸿雁比喻书信和传递书信的人。

【历史典故】汉武帝天汉元年,匈一奴一向汉朝求和,于是,汉武帝就派中郎将苏武出使匈一奴一。

苏武接受任务以后,带着使一团一及丰厚的礼物出发到匈一奴一。

不料,反复无常的匈一奴一单于不但不感谢,反而受坏人挑唆,把苏武等人扣押起来,要苏武投降。

金钱、高官厚禄、冻饿折磨,这些都没能使苏武屈服,他坚决不投降。

没办法,单于只好下令将苏武送到北海边上(现在的西伯利亚贝加尔湖一带)去牧羊。

并且对苏武说:“等公羊何时生了小羊,就送你回汉朝去!”公羊怎么能生小羊呢?用意十分明白,单于是坚决不放苏武回汉朝了。

北海一带,荒无人烟,终年白雪覆盖。

苏武只能以野鼠洞里的草子充饥。

每天,苏武一边牧羊,一边抚一弄着出使时汉武帝亲手一交一给他的旌节,心中深深地怀念着自己的祖国。

夜晚睡觉时,他将旌节紧紧抱在胸前。

就这样,日复一日,艰苦地度过了漫长的岁月。

后来,汉武帝死后,汉昭帝即位,匈一奴一又与汉朝议和,,但单于仍不让苏武回汉朝,还谎称苏武已经死了。

与苏武一起出使匈一奴一的常惠,千方百计把苏武的情况告诉了汉朝使者,还为使者想出了一个要回苏武的妙计。

第二天,汉朝使者去见单于,按照常惠的计策对单于说:“你们匈一奴一既然要诚心跟汉朝结好,就不该再欺骗我们。

苏武明明没有死。

有一天,我们皇上在上林苑里射猎,射下一只大雁,大雁的脚上系着一条绸子,那是苏武写给皇上的一封信。

信里说他在寒冷的北海地方牧羊,你们怎么说他死了呢?大雁能带信,这是天意,你们怎么可以欺骗天呢?”单于听了,不觉大吃一惊,只好承认自己说了谎话,而后又说:“苏武的忠心都感动了飞鸟,难道我们还不如大雁吗?”说完,他立即向汉朝使者道歉,并答应赶快派人把苏武从北海地方找回来。

历史的成语典故和启示是汉语词汇重要的组成部分,成语凝结了中华民族的智慧与文化。

成语是人们在长期生活实践中形成的一种固定词组,具有固定的结构方式和特定的文化内涵,下面是小编为您整理的历史的成语典故和启示,希望对你有所帮助!历史的成语典故和启示篇一:响遏行云战国时候,秦国有个名叫薛谭的年轻人,他的嗓音不错,也非常热爱音乐。

于是,他四处拜师,立志要成为一名出色的歌唱家。

后来,他拜秦国著名的歌手秦青为师,经过一段刻苦的,他歌唱的水平有了很大的提高。

薛谭觉得自己已经学得差不多了,可以出徒了,他就对秦青说:“老师,这些日子给你添麻烦了,现在我学得也不错了,我打算明天就回家去。

”秦青心里有些失望,不动声色地说:“好吧,明天我给你送行。

”第二天,秦青在郊外摆酒为薛谭送行。

告别的时候,秦青打着拍子,唱了一支略带悲伤的歌曲。

高亢的歌声,震动了树木,飘向空中,仿佛天空中飘动的白云也被这歌声阻挡住停止不动了。

(原文是:“抚节悲歌,声震林木,响遏行云。

”)听了老师精彩的演唱,薛谭才意识到自己的盲目自满是多么愚蠢,他十分惭愧地说:“老师,我原来以为自己的水平和你差不多了,现在才知道差得太远。

请老师原谅我吧,我想继续跟着你学习。

”秦青听了很高兴,又重新收他做了学生。

从这以后,薛谭一直非常虚心地跟随老师学习,再也不敢说已经学成的话了。

启示:这个故事告诉我们,金无足赤,人无完人。

每个人都有自己的优点和不足。

那么,只有虚心地向别人学习,学习他人的优点,用其来弥补自己的不足,取长补短,这样才能不断地提升自我,成就更优秀的自己!历史的成语典故和启示篇二:骑虎难下从前,有一个青年要到一个村庄去办事,途中要经过一座大山。

临行前,家人嘱咐他:遇到野兽也不必惊慌,爬到树上,野兽便奈何不了你了。

年轻人牢记在心,一个人上路了。

他小心翼翼地走了很长,并没有发现有野兽出现,看来家人的担心是多余的了。

他放下心来,脚步也轻松了几分。

正在这时,他突然看到一只猛虎飞驰而来,于是连忙爬到树上。

成语典故的意思和出处是最“中国”的词汇形式,最具有民族特色。

成语大多从古代流传下来,比较完整地保留了古代词汇的一些特点,也能从侧面反映出当时的社会情况以及作者的个人感悟。

下面是小编为您整理的成语典故的意思和出处,希望对你有所帮助!成语典故的意思和出处篇一:闻鸡起舞的典故晋代的祖逖是个胸怀坦荡、具有远大抱负的人。

可他小时候却是个不爱的淘气孩子。

进入青年时代,他意识到自己知识的贫乏,深感不读书无以报效国家,于是就发奋读起书来。

他广泛阅读书籍,认真学习历史,从中汲取了丰富的知识,学问大有长进。

他曾几次进出京都洛阳,接触过他的人都说,祖逖是个能辅佐帝王治理国家的人才。

祖逖24岁的时候,曾有人推荐他去做官司,他没有答应,仍然不懈地努力读书。

后来,祖逖和幼时的好友刘琨一志担任司州主簿。

他与刘琨感情深厚,不仅常常同床而卧,同被而眠,而且还有着共同的远大理想:建功立业,复兴晋国,成为国家的栋梁之才。

一次,半夜里祖逖在睡梦中听到公鸡的鸣叫声,他一脚把刘琨踢醒,对他说:“别人都认为半夜听见鸡叫不吉利,我偏不这样想,咱们干脆以后听见鸡叫就起床练剑如何?”刘琨欣然同意。

于是他们每天鸡叫后就起床练剑,剑光飞舞,剑声铿锵。

春去冬来,寒来暑往,从不间断。

功夫不负有心人,经过长期的刻苦学习和训练,他们终于成为能文能武的全才,既能写得一手好文章,又能带兵打胜仗。

祖逖被封为镇西将军,实现了他报效国家的愿望;刘琨做了都督,兼管并、冀、幽三州的军事,也充分发挥了他的文才武略。

【解释】比喻有志报国的人即时奋起。

【出处】《晋书.祖逖传》《资治通鉴》成语典故的意思和出处篇二:自惭形秽的成语故事晋代有一位知名人士叫做卫玠,他五官端正,相貌不凡,有一种特别的姿态和风采,从年幼说话、走路、待人接物便与一般孩子不同,人人见了都很喜爱。

有一天,母亲在给他梳头的时候说:“你是卫国第一美男子,随时都应该注意自己的仪态举止。

”卫玠惊愕地看着母亲,“我真的是卫国第一美男子?”母亲说:“你信的话,你出去问问其他人。

历史著名成语典故及解读成语,是我国汉字语言词汇中一部分定型的词组或短句,从成语典故中我们可以学到丰富的历史知识,懂得很多深刻的道理。

下面小编给大家带来关于成语典故及解读,方便大家学习。

《邯郸学步》【典故】相传在两千年前,燕国寿陵地方有一位少年,不知道姓啥叫啥,就叫他寿陵少年吧!这位寿陵少年不愁吃不愁穿,论长相也算得上中等人材,可他就是缺乏自信心,经常无缘无故地感到事事不如人,低人一等——衣服是人家的好,饭菜是人家的香,站相坐相也是人家高雅。

他见什么学什么,学一样丢一样,虽然花样翻新,却始终不能做好一件事,不知道自己该是什么模样。

家里的人劝他改一改这个毛病,他以为是家里人管得太多。

亲戚、邻居们,说他是狗熊掰棒子,他也根本听不进去。

日久天长,他竟怀疑自己该不该这样走路,越看越觉得自己走路的姿势太笨,太丑了。

有一天,他在路上碰到几个人说说笑笑,只听得有人说邯郸人走路姿势那叫美。

他一听,对上了心病,急忙走上前去,想打听个明白。

不料想,那几个人看见他,一阵大笑之后扬长而去。

邯郸人走路的姿势究竟怎样美呢?他怎么也想象不出来。

这成了他的心病。

终于有一天,他瞒着家人,跑到遥远的邯郸学走路去了。

一到邯郸,他感到处处新鲜,简直令人眼花缭乱。

看到小孩走路,他觉得活泼、美,学;看见老人走路,他觉得稳重,学;看到妇女走路,摇摆多姿,学。

就这样,不过半月光景,他连走路也不会了,路费也花光了,只好爬着回去了。

【释读】故事出自《庄子·秋水》。

成语“邯郸学步”,比喻生搬硬套,机械地模仿别人,不但学不到别人的长处,反而会把自己的优点和本领也丢掉。

《按图索骥》【典故】孙阳,春秋时秦国人,相传是我国古代最著名的相马专家,他一眼就能看出一匹马的好坏。

因为传说伯乐是负责管理天上马匹的神,因此人们都把孙阳叫做伯乐。

据说,伯乐把自已丰富的识马经验,编写成一本《相马经》,在书上,他写了各种各样的千里马的特征,并画了不少插图,供人们作识马的参考。

中国文化之历史典故大全_历史典故大全带解释历史是过去,也是我们借鉴的方向。

生活中有哪些有趣的历史文化典故?以下是小编收集整理的一些关于中国文化之历史典故大全_历史典故大全带解释,作为参考,希望你喜欢。

【1】负米养亲【出处】《孔子家语・致思》。

【释义】借米以赡养父母,形容人非常孝顺。

【历史典故】子路,春秋末年鲁国人。

在孔子的弟子中以政事著称,是孔子的得意弟子,一性一格直率勇敢,十分孝顺。

但子路小的时候家里很穷,长年靠吃粗粮野菜等度日。

有一次,年老的父母想吃米饭,可是家里一点米也没有,怎么办?子路想到要是翻过几道山到亲戚家借点米,不就可以满足父母的要求了吗?于是,小小的子路翻山越岭走了十几里路,从亲戚家背回了一小袋米,看到父母吃上了香喷喷的米饭,子路忘记了疲劳。

邻居们都夸子路是一个勇敢孝顺的好孩子。

父母去世以后,于路南游到楚国。

楚王非常敬佩他的学问和人品,给子路加封到拥有百辆车马的官位。

家中积余下来的粮食达到万石之多。

坐在垒叠的锦褥上,吃着丰盛的筵席,子路常常怀念双亲,感叹说:“真希望再同以前一样生活,吃藜藿等野菜,到百里之外的地方背回米来赡养父母双亲,可惜没有办法如愿以偿了。

”孔子赞扬他说:“你侍奉父母,可以说是生时尽力,死后思念哪!”【2】乘兴而来“乘兴而来”这则成语的乘兴一时的高兴。

趁着兴趣浓厚的时候到来。

比喻高高兴兴地到来。

这个成语来源于《晋书.王徽之传》,徽之曰:“本乘兴而来,兴尽而返,何必见安道耶?”王徽之是东晋时的大书法家王羲之的三儿子,生性高傲,不愿受人约束,行为豪放不拘。

虽说在朝做官,却常常到处闲逛,不处理官衙内的日常事务。

后来,他干脆辞去官职,隐居在山阴(今绍兴),天天游山玩水,饮酒吟诗,倒也落得个自由自在。

有一年冬天,鹅毛大雪纷纷扬扬地接连下了几天,到了一天夜晚,雪停了。

天空中出现了一轮明月,皎洁的月光照在白雪上,好像到处盛开着晶莹耀眼的花朵,洁白可爱。

王徽之推开窗户,见到四周白雪皑皑,真是美极了,顿时兴致勃勃地叫家人搬出桌椅,取来酒菜,独自一人坐在庭院里慢斟细酌起来。

中国古代成语典故大全_历史典故带解释成语是中华文化中璀璨的一员。

中国古代有趣的成语典故你知道多少呢?以下是小编收集整理的一些关于中国古代成语典故大全_历史典故带解释,作为参考,希望你喜欢。

【1】曳尾涂中【出处】《庄子・秋水》。

【释义】原意指乌龟拖着尾巴在泥巴里爬,比喻与其位列卿相,受爵禄、刑罚的管束,不如隐居而安于贫贱。

后也比喻在污浊的环境里苟且偷生。

【历史典故】庄子,名周,是战国时期著名的思想家、哲学家、文学家,是道家学派的代表人物。

他抨击儒墨的权势观,鄙弃虚情假意,主张顺其自然。

庄子曾做过漆园小吏,生活很穷困,却不接受楚威王的重金聘请,他是一位非常廉洁、正直,有相当棱角和锋芒的人。

楚威王仰慕他的才学,想请他来辅佐朝政,多次派使者来请他,都遭到庄子的拒绝。

一次,庄子正在濮河上钓鱼,楚王又派两位大夫来请他去做官,他们对庄子说:“大王想将国内的事务劳累您啊!”庄子拿着渔竿没有回头看他们,说:“我听说楚国有一只神龟,已经死去三千年了,,楚王却把它用锦缎包好装在匣子里,藏在庙堂之上。

作为一只龟,是死了留下一尸一骨让人尊敬好呢,还是情愿活着而拖着尾巴在泥沼中爬行好呢?”两个大夫说:“还是活着好啊。

”于是庄子说:“请回吧!我要在烂泥里摇尾巴。

”使者无言以对。

【2】乘风破浪“乘风破浪”这则成语的意思是船借着风势,破浪前进动。

比喻不畏艰险,奋勇向前。

这个成语来源于《宋史。

宗悫传》,悫年少时,炳问其志,悫日:“愿乘长风破万里浪。

”南北朝时,有个年青人名叫宗悫,字元干。

他从小就跟着父亲和叔叔舞剑弄棒,练拳习武,年纪不大,武艺却十分高强。

有一天正是他的哥哥结婚的日子,家里宾客盈门,热闹非凡。

有十几个盗贼也乘机冒充客人,混了进来。

正当前面客厅里人来人往,喝酒道贺之际,这伙盗贼却已潜入宗家的库房里抢劫起来。

有个家仆去库房拿东西,发现了盗贼,大声惊叫着奔进客厅。

一时间,客厅里的人都被惊呆了,不知如何是好。

只见宗悫镇定自若,拔出佩剑,直奔库房,盗贼一见来了人,挥舞着刀枪威吓宗悫,不许他靠前。

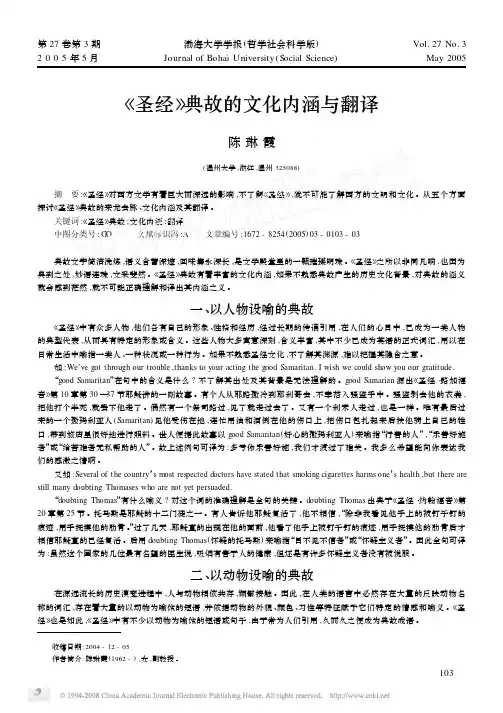

第27卷第3期渤海大学学报(哲学社会科学版)Vol.27No.3 2005年5月Journal of Bohai University(Social Science)May2005《圣经》典故的文化内涵与翻译陈琳霞(温州大学,浙江,温州325088)摘 要:《圣经》对西方文学有着巨大而深远的影响,不了解《圣经》,就不可能了解西方的文明和文化。

从五个方面探讨《圣经》典故的来龙去脉、文化内涵及其翻译。

关键词:《圣经》典故;文化内涵;翻译中图分类号:G O 文献标识码:A 文章编号:1672-8254(2005)03-0103-03典故文字简洁洗炼,语义含蓄深邃,回味隽永深长,是文学殿堂里的一颗璀璨明珠。

《圣经》之所以非同凡响,也因为典到之处,妙语连珠,文采斐然。

《圣经》典故有着丰富的文化内涵,如果不熟悉典故产生的历史文化背景,对典故的涵义就会感到茫然,就不可能正确理解和译出其内涵之义。

一、以人物设喻的典故《圣经》中有众多人物,他们各有自己的形象、性格和经历,经过长期的传诵引用,在人们的心目中,已成为一类人物的典型代表,从而具有特定的形象或含义。

这些人物大多寓意深刻,含义丰富,其中不少已成为英语的正式词汇,用以在日常生活中喻指一类人、一种状况或一种行为。

如果不熟悉圣经文化,不了解其渊源,难以把握其隐含之意。

如:We′ve got through our trouble,thanks to your acting the good Samaritan.I wish we could show you our gratitude.“good Samaritan”在句中的含义是什么?不了解其出处及其背景是无法理解的。

good Samarian源出《圣经·路加福音》第10章第30—37节耶稣讲的一则故事。

有个人从耶路撒冷到耶利哥去,不幸落入强盗手中。

强盗剥去他的衣裳,把他打个半死,就丢下他走了。

偶然有一个祭司路过,见了就走过去了。

高中语文的成语典故及释义精选是古代语和事的高度凝练和浓缩,往往文言色彩浓厚,保留着许多古汉语词汇的痕迹,现代人可以借以了解当时的社会、文化、语言等面貌。

下面是小编为您整理的高中语文的成语典故及释义精选,希望对你有所帮助!高中语文的成语典故及释义精选篇一:箪食壶浆的故事战国时期,七国争雄,各国之间经常发生战事。

公元前320xx年,燕王把燕国的政权交给了相国子之,然而,将军子被、太子平等均不服气,想杀掉子之。

于是,子之率军反攻,杀了子被和太子平,燕国大乱,给百姓带来深重的灾难。

这个时候,齐国军队趁机取得了燕国百姓的支持,只用了短短五十天的,就一举击败了燕国军队,攻占了燕国的大部分领土。

齐宣王非常得意,想借这个机会完全占领燕国,便对说:“有人劝我占领燕国,而有人不同意我占领燕国。

我想,燕国并不比我们弱小,我们在这么短的时间内就取得了胜利,光靠人的力量是不行的,这恐怕是天意吧!看来,天意是要我们吞并燕国,如果我们不这样做,上天恐怕要降下灾祸惩罚我们。

我想,我们还是彻底占领燕国吧。

你认为怎么样呢?”孟子听完齐宣王的一番话,说:“占领不占领燕国,要看燕国老百姓是否欢迎我们。

如果他们欢迎我们,那么可以占领。

古人也有这么做的。

比如武王灭商就是如此。

如果燕国老百姓不欢迎我们,就坚决不能占领。

古人也有这样做的。

比如文王不灭商就是这道理。

现在,燕国老百姓用箪盛着吃的,用壶装着喝的,来欢迎齐国的军队,这还能有别的原因吗?无非是想结束原先那种水深火热的沉重。

如果您占领了燕国,使水更深,火更热,老百姓就会避开这更为痛苦的日子,离您远远的,那么即使您占领了燕国,统治时间也不会太长的。

”“箪食壶浆”即从孟子的言辞中引申而来。

此外,还引申出成语“水深火热”。

【解释】食:食物;浆:汤。

百姓用箪盛饭,用壶盛汤来欢迎他们爱戴的军队。

形容军队受到群众热烈拥护和欢迎的情况。

高中语文的成语典故及释义精选篇二:釜底游鱼的故事东汉顺帝时,皇上无视宦官为恶,放任外戚专权。

高中语文的成语典故及解释语言和文化有着密不可分的关系,而作为语言中定型化的固定短语,形象生动,具有更深刻的文化内涵,与一个民族的文化传统有着更为密切的联系。

下面是小编为您整理的高中语文的成语典故及解释,希望对你有所帮助!高中语文的成语典故及解释篇一:闭门思过的故事西汉昭帝时,燕人韩延寿曾做过东郡(今山东郓城)的太守。

他善于听取部下的劝告,积极采纳好的主意。

他在东郡当官三年,号令严明,办案果断迅速,结果,社会风气大大好转,使东郡成为当时全国治理得最好的一个郡县。

后来,韩延寿又当上了左冯翊(今陕西大荔)的太守。

在任的前几年,他从不到地方巡视。

有一次,有一个部下劝他到下面走一走,视察一下各地县官的政绩。

韩延寿说:“各县都有贤明的长官,督邮也能明辨善恶,我下去巡视恐怕用处不大反而增加麻烦。

”部下说:“现在正值春忙时节,下去也好看看农民的耕种之事。

”韩延寿只好出行。

他刚走到高陵县(今陕西高陵),就有兄弟俩因争田之事直接找他告状。

这件事使他感到非常难过,他说:“我作为太守,是一郡之长,却不能救化百姓,结果导致民众有骨肉争讼,既伤风化,又使贤人孝子受辱,全都在我身上,我还是自己退职让贤吧。

”第二天,他就推辞称病,闭门思过。

地方官员见他这样,也都深感自己失职。

韩延寿的举动也深深感化了争田地的那兄弟俩,他们两人由互争变为互让,并且主动前来请罪。

韩延寿非常高兴,亲自接见,并以酒肉热情地款待,勉励他们知错能改。

这件事让当地老百姓和官员都对韩延寿更加敬重。

从此,在冯翊再也没有争讼之事发生,韩延寿颇受吏民爱戴。

可惜,树大招风。

身居要职的韩延寿在朝中受到了御史大夫萧望之的嫉妒与陷害,被盖上“狡猾不道”的罪名,遭斩首的刑法。

行刑那一天,官吏和老百姓几千人送到刑场,扶老携幼,攀住囚车,进奉酒肉,痛哭流涕。

由此足见他的名望和声誉。

【解释】过:过失。

关起门来反省。

高中语文的成语典故及解释篇二:信口雌黄的故事魏晋时期的上层社会盛行清谈之风,西晋大臣王衍就是个很有名的清谈家。

简短的成语典故及释义精选成语是一个国家,一个民族对事物认识的结晶,每个成语都是古人智慧的浓缩而如今我们现代日常生活又经常用得到。

下面是店铺为您整理的简短的成语典故及释义精选,希望对你有所帮助!简短的成语典故及释义精选篇一:一毛不拔的故事杨子取为我,拔一毛而利天下,不为也。

墨子兼爱,摩项放踵,利天下,为之。

墨子,名翟,是战国时期的大思想家,是墨家学派的创始人:他主张“兼爱”,反对战争。

差不多与墨子同一时期,有一位叫杨朱的哲学家,反对墨子的“兼爱”,主张”贵生”“重已”,重视个人生命的保存,反对他人对自己的侵夺,也反对自己对他人的侵夺。

有一次,墨子的学生离滑厘问杨朱道:“如果拔你身上一根汗毛,能使天下人得到好处,你干不干?”“天下人的问题,决不是拔一根汗毛所能解决得了的!”离滑厘又说:“假使能的话,你愿意吗?”杨朱默不作答。

当时的另一位大思想家、儒家学派代表孟子就此对杨朱和墨子作了评论:“杨子主张的是‘为我’,即使拔他身上一根汗毛,能使天下人得利,他也是不干的,而墨子主张‘兼爱’,只要对天下人有利,即使自己磨光了头顶,走破了脚板,他也是甘心情愿的。

”【解释】一根汗毛也不肯拔比愉非常吝啬自私。

简短的成语典故及释义精选篇二:唇亡齿寒的故事春秋时期,晋国的近邻有虢、虞两个小国。

晋国想吞并这两个小国,计划先打虢国。

但是晋军要开往虢国,必先经过虞国。

如果虞国出兵阻拦,甚至和虢国联合抗晋,晋国虽强,也将难于得逞。

晋国大夫荀息向晋献公建议:“我们用屈地产的名马和垂棘出的美玉,作为礼物,送给虞公,要求借道让我军通过,估计那个贪恋财宝的虞公会同意为我们借道。

”晋献公说:“这名马美玉是我们晋国的两样宝物,怎可随便送人?”荀息笑道:“只要大事成功,宝物暂时送给虞公,还不是等于放在自己家里一样吗!”晋献公明白这是荀息的计策,便派他带着.名马和美玉去见虞公。

虞国大夫宫之奇知道了荀息的来意,便劝虞公千万不要答应晋军借道的要求,说道:“虢虞两国,一表一里,唇亡齿寒,辅车相依,如果虢国灭亡,我们虞国也就要保不住了!”这里的“辅”是指面颊,“车”是指牙车骨。

有趣的历史成语典故及解读成语典故是我国传统文化的一种积淀,每一句成语都是那么深刻隽永、言简意赅,而它们的背后都有一个含义深远的故事。

下面小编给大家带来关于历史成语典故,方便大家学习。

叶公好龙【典故】鲁哀公经常向别人说自己是多么地渴望人才,多么喜欢有知识才干的人。

有个叫子张的人听说鲁哀公这么欢迎贤才,便从很远的地方风尘仆仆地来到鲁国,请求拜见鲁哀公。

子张在鲁国一直住了七天,也没等到鲁哀公的影子。

原来鲁哀公说自己喜欢有知识的人只是赶时髦,学着别的国君说说而已,对前来求见的子张根本没当一回事,早已忘到脑后去了。

子张很是失望,也十分生气。

他给鲁哀公的车夫讲了一个故事,并让车夫把这个故事转述给鲁哀公听。

然后,子张悄然离去了。

终于有一天,鲁哀公记起子张求见的事情,准备叫自己的车夫去把子张请来。

车夫对鲁哀公说:“他早已走了。

”鲁哀公很是不明白,他问车夫道:“他不是投奔我而来的吗?为什么又走掉了呢?”于是,车夫向鲁哀公转述了子张留下的故事。

那故事是这样的:有个叫叶子高的人,总向人吹嘘自己是如何如何喜欢龙。

他在衣带钩上画着龙,在酒具上刻着龙,他的房屋卧室凡是雕刻花纹的地方也全都雕刻着龙。

天上的真龙知道叶子高是如此喜欢龙,很是感动。

一天,真龙降落到叶子高的家里,它把头伸进窗户里探望,把尾巴拖在厅堂上。

这叶子高见了,吓得脸都变了颜色,惊恐万状,回头就跑。

真龙感到莫名其妙,很是失望。

其实那叶公并非真的喜欢龙,只不过是形式上、口头上喜欢罢了。

【释读】我们现实生活中像叶子高这样的人也有不少,他们往往口头上标榜的是一套,而一旦要动真格的,他们却临阵脱逃了,这跟叶公好龙又有什么两样呢?铁杵磨针【典故】唐朝著名大诗人李白小时候不喜欢念书,常常逃学,到街上去闲逛。

一天,李白又没有去上学,在街上东溜溜、西看看,不知不觉到了城外。

暖和的阳光、欢快的小鸟、随风摇摆的花草使李白感叹不已,“这么好的天气,如果整天在屋里读书多没意思?”走着走着,在一个破茅屋门口,坐着一个满头白发的老婆婆,正在磨一根棍子般粗的铁杵。

简短的成语典故及释义成语是历史的一部分,每一个成语的背后都有一个含义深远的故事。

经过时间的打磨,千万人的口口叮传,每一句成语又是那么深刻隽永、言简意赅。

下面是店铺为您整理的简短的成语典故及释义,希望对你有所帮助!简短的成语典故及释义篇一:尔虞我诈的故事春秋时,楚庄王率领军队攻打宋国,因久攻不下,决定撤军。

这时,替楚庄王驾车的申叔时建议说:我们如果在宋国的土地上建房种田,表示要长久地驻扎下去,宋国就会屈服的。

宋国得知楚军的动态后,派大臣华元前去告诉楚军主将子反:虽然我们已经到了吃孩子充饥、拿人的骨头当柴烧的地步,但绝不会听命于你们的。

最后,两国签订了盟约。

盟约中写到:楚军后退三十里,两国和平相处,我无尔诈,尔无我虞(保证两国互不欺骗)。

诈、虞:欺骗。

这个成语形容互相欺骗。

【汉语注释】比喻互相欺骗,互不信任。

尔,你;虞,欺骗;诈,欺骗。

简短的成语典故及释义篇二:才占八斗的故事曹植,字子建,曾受封为陈王,死后谥名谥思,所以又称陈思王。

他是魏武帝曹操的第三个儿子,魏文帝曹丕的兄弟。

曹植从小就很聪明,才思敏捷,文词富丽,曹操很喜欢他。

曹操在世的时候,他的生活是很安定和优游的,那时他写的文章和诗歌,比较华美;但当29岁那年,曹操去世,他哥哥曹丕即位以后,他就不断受到打击;到他侄儿曹睿(魏明帝)即位后,受到的打击就更加多了。

由于他政治上受迫害,精神上被压抑,生活相当苦闷,因此,这一时期他写的诗歌,能暴露统治阶级内部的黑暗和矛盾,能表现他对统治者的愤恨和要求自由的思想,也能由此而产生一定程度的对劳动人民的同情。

所以曹植后一时期的创作,从现实意义来说,比早期的要好一此。

曹植的创作,包括赋颂诗铭和论文,留下的虽然不多,但是旧时作家对他都有很高评价。

例如南朝梁代的诗评家钟嵘,在他的《诗品》中写道:曹植的诗,“骨气奇高,词彩华茂,情兼雅怨,体被文质”。

南朝宋代的谢灵运,是南北朝时我国著名的诗人和文学家,他虽然似乎不太满意曹植前期的作品,说它是“但美遨游,不及世事,”但是总的说来,他对曹植还是十分钦佩的,请看他给曹植下了怎样的评语:“天下文才共一石,而子建独得八斗!”(一石等于十斗) 称誉作者的学问高,文才好,后来就叫做“才占八斗”、“八斗之才”,简称“八斗才”。