第三章 40年代文学

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:3

四十年代文学思潮一、文协:1938年3月27日,中华全国文艺界抗敌协会(简称文协)在武汉成立,在“文协”的成立大会上,通过了《中华全国文艺界抗敌协会宣言》等一系列提案。

选出了郭沫若、茅盾、夏衍、胡风、田汉、丁玲、老舍、巴金、郑振铎、郁达夫、朱光潜、王平陵等四十五人为理事,周恩来、孙科、陈立夫等为名誉理事。

之后,又选举老舍为总务部主任,主持“文协”日常工作。

出版会刊《抗战文艺》。

这是当时中国文艺界规模最大的组织,其成员包括了五四新文学运动以来,除汉奸以外的各抗日阶级、阶层,各种流派的文艺工作者,而革命、进步的文艺工作者又是其中的主体。

她的诞生标志着文艺界抗日统一战线的正式形成。

“文协”的历史功绩主要表现在两个方面:其一,创办了各种会刊。

其中影响最大、成就最高、持续时间最长的刊物,是《抗战文艺》。

它于1938年5月4日在汉口创刊,之后移往重庆,共出版印行了十卷七十一期,直至抗战胜利。

它刊载了大量优秀的文艺作品以及与文艺相关的其它文章,极大地推动了抗战文艺运动的发展,它自己也成了抗战时期一颗璀璨的文艺明珠。

其二,团结了最广大的作家,在一定程度上克服了“左联”时期的关门主义偏向。

同时,也通过举办各种形式的“讲习班”、“座谈会”等,培养了许多青年文艺工作者。

二、1940年,对“战国策派”的批评1940年,当一个特别的文艺派别“战国策”派出现以后,围绕这一派别,又展开了一场思想交锋。

这一派别的骨干成员是陈铨、林同济、雷海宗等。

他们是聚集在昆明的教授和文人,其主要活动阵地有《战国策》半月刊和《大公报》副刊《战国》。

这一派别虽主要从事文艺活动,但却有明确的政治倾向。

2他们的政治观是“争于力”,他们认为,“科学发达的国家,随时可以用科学的力来支配其他落后国家的生命”,战争,“没有什么正义不正义的标准,只有力,力就是正义。

”中国昔日的“战国时代”,“也就是现在(抗战时期——引者注)的整个局势的特点”。

同时,他们认为:“抗战以来,中国最有意义,最切合实际的口号,莫过于‘军事第一,胜利第一’、‘国家至上,民族至上’、‘意志集中,力量集中’。

《现当代文学思潮》教学大纲适用专业:汉语专业课程性质:专业必修课学时数:24大纲执笔人:刘梦琴一、课程定位和目标课程定位:现当代文学思潮”是一门研究“五四”文学革命以来中国文学思潮发展演变进程的专业基础课程。

该课程在函授汉语专业的人才培养中占有重要地位,主要系统学习“五四”文学革命以来中国文学思潮发展演变的进程,阐明中国文艺运动和文艺思潮内在的兴衰规律和影响。

课程目标:本课程主要按照中国现当代文学思潮的发展史分为六章:第一章二十年代文学思潮;第二章三十年代文学思潮;第三章四十年代文学思潮;第四章建国后政治化文学思潮;第五章新时期文学思潮;第六章世纪交替时期的文学思潮。

本课程以文学思潮的发展线索安排教学,讲授各个时期形成的重要和主要的文学思潮、文学思想,及其历史和文化背景,基本理论主张和实践主张,文学史贡献和局限以及借鉴意义。

二、课程教学内容和基本要求(一)二十年代文学思潮(4学时)教学重点、难点教学重点:文学革命的发生与发展,大量的文学社团的涌现。

教学难点:各种文学思潮发生的背景以及文学思潮的变动对文学创作的影响。

教学内容和基本要求教学内容:1、“五四”新文化运动的兴起与发展2、“五四”启蒙主义文学思潮的主张和实践3、文学研究会的文学思想4、创造社的文学思想5、鲁迅的文学思想基本要求:本章主要是介绍从1917——1927年间的文学运动和文艺思潮,学生应全盘了解在这一阶段出现哪些文学思潮,对现代文学的创作有什么样的影响,了解在现代文学阶段所受的外来影响。

在此基础上理解现代文学的现代性,重点掌握文学革命的发生与发展对中国文学的影响,以及这一时期出现的主要的社团流派,它们对现代文学的重要贡献。

考核的主要知识技能:新文化运动的开始;文学革命的发生与发展;文学研究会的文学思想;创造社的文学思想;鲁迅的文学思想。

(二)三十年代文学思潮(4学时)教学重点、难点教学重点:瞿秋白的文学思想;现代主义流派的文学思想;京派作家的文学思想。

中国现代文学史第一章文学革命与五四新文学(1917-1927)1.五四文学革命为开端,主要内容:反对文言,提倡白话,反对旧文学,提倡新文学。

2.陈独秀,《文学革命论》,《双簧信》提出三大主义。

国民文学、写实文学、社会文学3.周作人发表《人的文学》《平民的文学》4.1921年1月,北京,文学研究会,创作,人生派或为人生文学5.语丝社,语丝文体,湖畔诗社,情诗闻名。

6.林纾,文言小说,《荆生》《妖梦》7.新文化的先驱,蔡元培、李大钊、8.学衡派。

提出,仓明国粹,融化新知9.章士钊《甲寅》10.《台湾日报》是台湾新文学运动的摇篮。

11.鲁迅,1918年5月《新青年》强调,掊物质而张灵明,任个人而排众数、改造国民性问题。

《狂人日记》是中国现代文学的第一篇白话小说,1918年5月发表在《新青年》上,标志者五四新文学创作伟大的开端,‘表现的深切和格式的特别’。

揭露了吃人现象,抨击了封建家族制度的吃人本质。

在表现礼教吃人的同时,还表现了强烈的反抗和变革的精神。

大胆的提出“从来如此,便对么”最后,狂人期望未来,瞩目下一代,发出了“救救孩子”呐喊。

12.鲁迅的散文诗集《野草》和回忆性散文集《朝花夕拾》13.《野草》还对病态的社会和黑暗的现实进行了无情的针砭和批判。

14.鲁迅的杂文创作以1927年为界,前期的杂文收入《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续篇》和《而已集》15.王统照,美和爱来弥合缺陷,净化人说。

真正能够“冷静的谛视人生,客观的,写实的,”描写着灰色的卑锁的人生。

16.许钦文的《鼻涕阿二》,《惨雾》冷峻而沉重,为人民描述了一场乡村的惨酷场景。

《活鬼》嘲讽了旧中国乡村的小孩子娶打媳妇的风俗习惯。

17.蒋光赤代表作品《少年漂泊者》与《短裤党》等。

在中国文学史最早塑造了革命的形象。

18.1922年,台湾就开始出现新文学的小说创作、19.赖和,台湾新文学的奠基者,也是称作“台湾的鲁迅”。

20.叶绍钧,《校长》《前途》《外国旗》《潘先生在难中》,表现了小市民知识分子的自私与猥琐。

![30、40年代文学思潮[整理版]](https://uimg.taocdn.com/9639155132687e21af45b307e87101f69e31fbdc.webp)

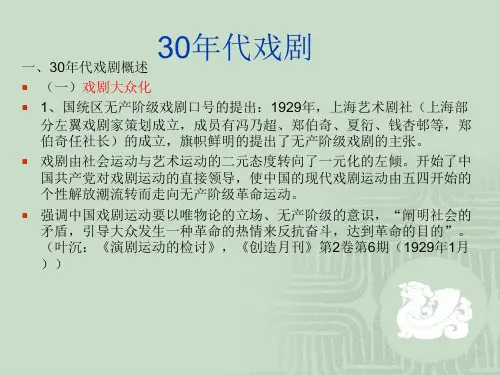

30年代的文学思潮和文艺运动一、30年代文学特征——尽管由“文学革命”转向“革命文学”,但仍获得繁荣:中国文学发展到20年代后期,已基本上完成了现代化转型。

文学面临着一个新的发展机遇。

1928年,以后期创造社和太阳社发生“突变”,率先举起“革命文学”的旗帜为标志,以“文学革命”为主旨的第一个十年结束了。

从此中国现代文学进入了以“革命文学”为标志的第二个十年。

也即文学史上的30年代的文学。

30年代是中国的社会政治形势发生急剧变化的一个年代,其风云动荡的激烈程度,一点也不亚于前一个十年。

从1927年中国大革命失败到1937年抗战全面爆发,中国发生的一系列重大历史事件,从根本上改变了中国的面貌。

中国从此进入了一个阶级矛盾和民族矛盾日益突出恶化的时期。

在这个时期,尽管社会动荡不安,战争持续不断,文学却取得了长足的发展。

无论哪种形式的文学创作,都涌现了一批代表性作家和作品,出现了一些引人注目的文学现象。

如在小说方面,出现了矛盾、老舍、巴金、沈从文、丁玲、李劫人等长篇小说大家,萧红、萧军、端木蕻良、张天翼、柔石、叶紫、沙汀、艾芜等文学新人;在诗歌方面,出现了戴望舒、卞之琳等现代派诗人,艾青也崭露头角;在戏剧方面,出现了将话剧民族化、本土化的戏剧大师曹禺;在散文方面,出现了林语堂与他的幽默闲适小品,何其芳、李广田等新秀;在流派社团方面,出现了“京派小说”、“海派小说” 、“新感觉派小说” 、“左翼小说”以及“现代派诗歌” 、“中国诗歌会”等。

总之,中国现代文学在斗争与论争中,一步步走向了它的成熟期和丰收期,获得了巨大的繁荣。

如果我们将第一个十年和第二个十年的文学作一下比较的话,可以说,第一个十年的文学是思想启蒙的文学,个性解放的文学,人的文学;第二个十年的文学是现实斗争的文学,反压迫反剥削的文学,民族解放的文学,阶级的文学。

第一个十年的文学主题集中而单纯,第二个十年则呈现出了显著的多元化现象,既有革命的左翼文学,又有自由主义知识分子的个人民主主义文学。

40年代是中国现当代文学的重要时期,这一时期的文学作品在政治、哲学和审美风格等方面都承载了激烈的社会变革和思想交锋。

从战争年代中悲壮抗争的题材到解放后的文艺教育,40年代的文学作品呈现出多层次、多样化的特点。

在抗日战争的年代,由于中国大地上纷繁复杂的政治、社会状况,文学作品中的主题呈现出鲜明的时代特征。

一方面,有大量的抗战题材创作,如《暂别江南》、《红岩》等,描写了人们的英勇抗争和牺牲精神。

另一方面,一些作家开始反思和质疑过去的旧思想、旧文化,倾向于探索新的文学形式和风格。

鲁迅的文学创作对这一时期的文学产生了深远的影响,他的作品具有强烈的社会关怀和批判精神,对文学表达和思想观念提出了新的要求。

40年代的文学也出现了一些新的文体和创作手法。

鲁迅的现实主义写作基础上,冯唐、石泰峰等作家提出了“浪漫主义的现实主义”,注重情感和感官的表达。

此外,代表作家迪话徐笛、徐朗、郁达夫等在作品中运用了象征主义、意象主义等文学手法,使作品充满了深意和想象力。

鲁迅的文学理念对40年代文学的发展产生了深远的影响。

他的文学创作强调批判和现实,对作家的社会责任提出了很高的要求。

此外,他的文笔简练、生动的创作风格也对当时的作家产生了重要的启示和影响。

他的精神和思想对40年代的作家们起着榜样作用。

总的来说,40年代是中国现当代文学发展的重要时期,其作品既承载着抗战胜利的喜悦和光荣,又反映了解放初期的政治、文化和思想变革。

这一时期的文学作品丰富多彩,涵盖了不同的题材和风格。

它们既表达了时代的呼唤和要求,又展现了作家创作的勇气和创造力。

40年代的文学作品在中国文学史上占据了重要的地位,对后来的文学发展产生了重要的影响。

20世纪30、40年代中国现代文学史概述总(2)20世纪30年代中国现代文学史无产阶级文学与民主主义、自由主义文学的各自发展、演变,构成了30年代现代文学两条基本历史线索。

革命文学争论和以“左联”为核心的无产阶级文学思潮。

大革命失败之后,日益激烈的阶级斗争和新的革命形式对文学艺术提出了新的要求。

于是,经过整顿了的创造社和由蒋光慈等组成的太阳社,在《创造月刊》、《文化批评》《太阳月刊》等各自的刊物上,正式开始了无产阶级革命文学运动的倡导。

在这个过程中,他们暴露了很多幼稚的,片面的,绝对化的错误的观点。

鲁迅与其进行了长达两年的争论。

1929年国民党开始扼杀“革命文学”“无产阶级文学”。

党组织调解创造社、太阳社与鲁迅之间的争论,以便团结一致共同对敌。

1930年3月2日中国左翼作家联盟(简称“左联”)在上海成立。

“左联”的成立,标志着以无产阶级文学的倡导为发端的左翼文学运动走上了健全发展的道路。

在“左联”的旗帜下,左翼文艺阵线开展了多方面的活动,为现代革命文学发展作出了贡献。

(一)团结、组织左翼作家,大力开展革命文学创作。

“左联”成立后,陆续出版了《拓荒者》《萌芽》《巴尔底山》等刊物,在北平和日本东京两地设有“左联”分盟,在广州、天津等地成立小组。

许多左联作家同时又是革命者,从事革命活动,为了服从旨在抵抗日本侵略的民族统一战线政策,到1936年春解散,其前后活动的6年时间,对30年代乃至后来的文学发展产生巨大的影响。

(二)加强马克思主义文艺理论介绍,注重文学批评。

左联成立了马克思主义理论研究会,把“确立马克思主义的艺术理论及批评理论”作为主要任务。

瞿秋白对马克思主义经典作家作了系统全面的介绍。

(三)开展文艺大众化讨论,推动文艺大众化运动设立文艺大众研究会,并明确规定“文学大众化”是建设无产阶级革命文学的“第一个重大的问题”。

作家们还进行三次大讨论,并作过部分创作试验。

30年代小说三大流派一“左联”和左翼小说“左联”准备期间的小说,主要是以蒋光慈为代表的。

第三章40年代文学(1937-1949)

第一节概述

抗战初期关于文艺与抗战关系以及抗战文艺公式化、概念化问题的论争面对抗战初全民性的抗战题材创作,当时主持国民党《中央日报》副刊的梁实秋表达了不满情绪,希望文学能够表达更丰富多样的生活和主题。

这种“与抗战无关”的观点得到了沈从文的应和,他认为作家也不必工具化地服务于战争现实,可以从更长远的思想建设角度为名族未来服务。

左翼作家对这些观点进行了明确的批评。

孔罗荪批评梁实秋的言论“抹杀了今日全国文艺界的一个共同目标:抗战的文艺”;张天翼指出,文艺创作中的“差不多”、“八股”要反对,但目的恰恰在于更紧、更深入地把握时代和现实。

其他人的文章多数对“与抗战无关”的观点进行了批驳。

第二节国统区文学创作

1.从抗日战争胜利前夕至新中国成立这一阶段,不同的风格流派的许多进步诗人都以政治讽刺诗为武器进行战斗。

郭沫若的《进步赞》、臧克家的《有的人》、邹荻帆的《幽默的人》等,都是政治讽刺中的力作。

2.20世纪40年代的国统区先后出现了两个重要的诗歌流派:七月诗派和九叶诗派。

3.20世纪40年代国统区重要的诗歌流派七月诗派

七月诗派是以胡风主编的《七月》和《希望》等刊物为主要阵地的现实主义抒情诗派。

20世纪40年代的著名诗人艾青和田间也曾在这些刊物上发表过诗作。

七月诗派的主要代表人有鲁藜、绿原、阿垅、曾卓、牛汉等。

七月诗派在创作上坚持现实主义原则,主张发扬“主观战斗精神”,要求作者“突进”到现实生活中去,在生活中、斗争中去发现诗意,创造诗美,并要表现出主观的密切融合,内容与形式的和谐统一。

第三节解放区文学创作

1.根据地早期诗歌主要是朗诵诗和接头诗。

接头诗大多是政治抒情诗和小叙事诗。

抗战后期在人们军对中兴起的“枪杆诗”与朗诵诗、街头诗运动一脉相承。

2.解放区早期的小说创作以丁玲为代表。

她的作品有《我在霞村的时候》《夜》《在医院中》等,文艺座谈会结束以后,解放区的小说创作呈现出了新的面貌,代表作家有赵树理,孔厥,刘白羽等也曾名重一时。

3.解放区散文创作主要集中在报告文学、速写和文艺通讯方面,较为著名的散文作家有华山,吴伯萧,刘白羽,孙犁等,他们这一时期写下了不少反映抗日根据地和解放区军民生活的散文作品。

第四章50至70年代文学(1949-1977)

第一节概述

1.1949年至1966年“文革”爆发,一般称作“十七年文学”,它以革命现实主义为主导,取得了一定的创作成绩,也因为“左”思潮的不断干扰而屡受挫折,其

发展轨迹是曲折起伏的。

“文革”十年中,极“左”思潮占统治地位,文学事业遭到空前的劫难。

2.“十七年文学”中现实主义文学创作的实绩和明显不足

总体看来,“十七年”的文学是延安文艺座谈会提出的社会现实主义文学的直线延续。

各种载体的文学创作以革命现实主义为主。

特别是从20世纪50年代中期至60年代初期,无论是历史题材还是现实题材,无论是小说、散文还是诗歌、戏剧、电影,都曾涌现过一批较好的作品,显示了现实主义文学创作的实绩。

“十七年”的革命现实主义文学创作有其明显的不足。

不少作品因其政治宣传、中心任务的制约而被迫付出真实性受损的代价。

第二节“十七年”的小说

1.“十七年文学”中小说创作的主要缺失

简单、机械地理解文艺与政治的关系,把文艺为社会服务的功能,等同于直接服务于政治。

由于从抽象的政治结论出发,一些小说不是采用文学的构思方法,而是采用非文学的构思方法、或者停留在生活表象的描述,注重事件的铺叙,纠缠生产方案之争,对素材提炼不够等。

形成了同一的图解理念的思维模式,有公式化、概念化倾向。

对现实主义的理解比较狭隘,创作方法和表现手法不够多样,更缺乏批评现实主义深度的作品。

2.20世纪50-70年代台湾小说创作的几种形态

(1)具有浓厚的现代主义文学色彩,以白先勇,王文兴,欧阳子等人的创作为代表

(2)带有浓厚的乡土气息和现实主义意味,以林海音,陈映真等人的创作为代表。

(3)表现海外中国人生活的作品,以聂华菱等人的作品为代表。

(4)通俗文学作品,以琼瑶的创作为代表。

第三节“十七年”的诗歌

20世纪50年代“颂歌”给诗坛带来的新诗风和存在的缺失

颂歌无疑给诗坛带来了明朗的色调和昂扬的诗风,但与此同时,诗歌创作中若干不应忽视的缺失亦逐渐暴露出来.其主要表现为:题材不够多样,形式比较单一:简单配合政治运动、中心工作的“传声筒”倾向已在不分诗作中初露端倪:以赞颂新时代、新生活为己任的诗人们,大抵致力于外部现实图景的描绘而回避“自我”形象的描写:对人的精神世界、情感世界作深入揭示的诗篇更是凤毛麟角。

凡此种种,均导致20世纪50年代前中期的诗坛未能摆脱“大统一”的创作格局,而作品艺术风格的趋同,诗人艺术个性的萎缩,都是不利于诗歌的健康发展。

第四节“十七年”的散文

“十七年”散文创作的经验教训

散文的健康发展离不开宽松的政治环境;创作队伍的形成对散文的繁荣至关重要;“左”倾理论和僵化观念势必遏制散文的多元化功能。

杨朔散文的思想内容和独特的艺术风格。

思想内容:带有强烈的时代特点,常常从言行中发掘美质,赞颂他们为社会主义事业作无私奉献的情操。

艺术风格:首先具有诗意的艺术构思。

其次精巧的艺术结构。

秦牧散文的思想主题和艺术成就。

思想主题:取材广泛,立意高远,注重知识性、趣味性与思想性的结合。

他善于凭借精细的观察叙述,描写古今中外的风土人情、轶闻趣谈。

艺术成就:首先,联想与想象能放善收,做到杂而不乱,散而归一。

其次文笔生动,深情并茂。

最后秦牧散文的风格特征是多姿多彩的。

刘白羽的时代气息和艺术特色。

时代气息:刘白羽的散文擅长抒写激情,表现理想,政治色彩鲜明,时代气息浓郁。

艺术特色:他善于运用剪辑手法将历史和现实交织成形的艺术画面,表达新颖深刻的主题;擅长融情于景,营造情景交融的壮阔气象,显示出雄浑、豪放的风格特征。

第五节“十七年”的戏剧

“十七年”中工业题材戏剧的创作

这一时期的戏剧在工业题材的写作领域获得了成功。

著名戏剧作家夏衍1949年以后完成的第一部话剧作品《考验》就是这方面的代表。

另外,刘印、刘相如、胡零创作的《在新事物方面》、崔德志的《刘连英》等也都塑造了较为鲜明的工人形象,成为工业题材领域的重要收获。

第六节“文革”文学

“文革”时期的“地下文学”创作

“地下文学”不像主流文学那样通过常态的媒介运行被大众接受,而是躲避高压的政治专制,以尽可能隐蔽的手抄渠道自发的传播。

作者在创作中面临了受压迫、收缴、查禁、围剿,甚至批斗、坐牢、杀头的危险。

主要作品有:穆旦《智慧之歌》,华汉的《华南虎》,张扬的《第二次握手》,郭小川的《秋歌》,舒婷的《船》《赠》,北岛的《你说》。