40年代文学

- 格式:ppt

- 大小:3.09 MB

- 文档页数:35

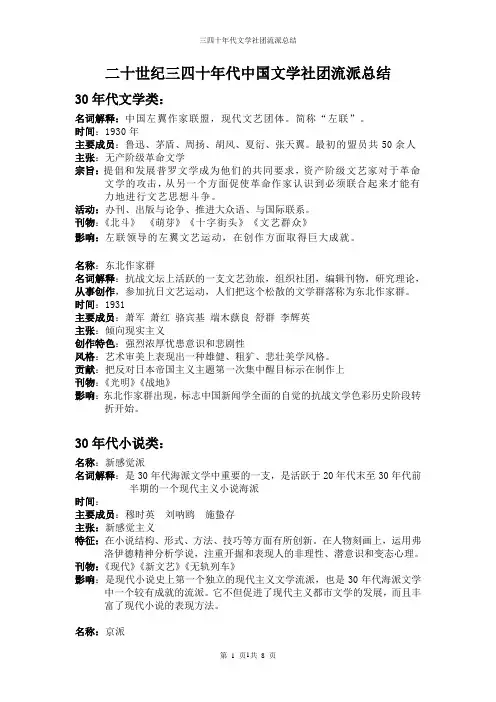

二十世纪三四十年代中国文学社团流派总结30年代文学类:名词解释:中国左翼作家联盟,现代文艺团体。

简称“左联”。

时间:1930年主要成员:鲁迅、茅盾、周扬、胡风、夏衍、张天翼。

最初的盟员共50余人主张:无产阶级革命文学宗旨:提倡和发展普罗文学成为他们的共同要求,资产阶级文艺家对于革命文学的攻击,从另一个方面促使革命作家认识到必须联合起来才能有力地进行文艺思想斗争。

活动:办刊、出版与论争、推进大众语、与国际联系。

刊物:《北斗》《萌芽》《十字街头》《文艺群众》影响:左联领导的左翼文艺运动,在创作方面取得巨大成就。

名称:东北作家群名词解释:抗战文坛上活跃的一支文艺劲旅,组织社团,编辑刊物,研究理论,从事创作,参加抗日文艺运动,人们把这个松散的文学群落称为东北作家群。

时间:1931主要成员:萧军萧红骆宾基端木蕻良舒群李辉英主张:倾向现实主义创作特色:强烈浓厚忧患意识和悲剧性风格:艺术审美上表现出一种雄健、粗犷、悲壮美学风格。

贡献:把反对日本帝国主义主题第一次集中醒目标示在制作上刊物:《光明》《战地》影响:东北作家群出现,标志中国新闻学全面的自觉的抗战文学色彩历史阶段转折开始。

30年代小说类:名称:新感觉派名词解释:是30年代海派文学中重要的一支,是活跃于20年代末至30年代前半期的一个现代主义小说海派时间:主要成员:穆时英刘呐鸥施蛰存主张:新感觉主义特征:在小说结构、形式、方法、技巧等方面有所创新。

在人物刻画上,运用弗洛伊德精神分析学说,注重开掘和表现人的非理性、潜意识和变态心理。

刊物:《现代》《新文艺》《无轨列车》影响:是现代小说史上第一个独立的现代主义文学流派,也是30年代海派文学中一个较有成就的流派。

它不但促进了现代主义都市文学的发展,而且丰富了现代小说的表现方法。

名称:京派1第 1 页共8 页名词解释:1930年前后新文学中心南移上海后继续在北平活动的一个自由主义作家群。

时间:1930年前后代表人:沈从文主要成员:废名、沈从文、李健吾、朱光潜主张:在艺术观上,标举健康与纯正,反对“文以载道”的丑陋;在文化思想上继承了五四文学改造国民性的传统和“人”的观念,以人性的价值尺度,严肃的表现着“民族品德的消失与重建”的主题,并试图以此去探索“中国应当如何从新另造”,从而表现出了与社会剖析派不同的文化诉求;在审美趣味上崇尚和谐,鼓吹情感的节制与艺术技巧的恰当。

第三章40年代文学(1937-1949)第一节概述抗战初期关于文艺与抗战关系以及抗战文艺公式化、概念化问题的论争面对抗战初全民性的抗战题材创作,当时主持国民党《中央日报》副刊的梁实秋表达了不满情绪,希望文学能够表达更丰富多样的生活和主题。

这种“与抗战无关”的观点得到了沈从文的应和,他认为作家也不必工具化地服务于战争现实,可以从更长远的思想建设角度为名族未来服务。

左翼作家对这些观点进行了明确的批评。

孔罗荪批评梁实秋的言论“抹杀了今日全国文艺界的一个共同目标:抗战的文艺”;张天翼指出,文艺创作中的“差不多”、“八股”要反对,但目的恰恰在于更紧、更深入地把握时代和现实。

其他人的文章多数对“与抗战无关”的观点进行了批驳。

第二节国统区文学创作1.从抗日战争胜利前夕至新中国成立这一阶段,不同的风格流派的许多进步诗人都以政治讽刺诗为武器进行战斗。

郭沫若的《进步赞》、臧克家的《有的人》、邹荻帆的《幽默的人》等,都是政治讽刺中的力作。

2.20世纪40年代的国统区先后出现了两个重要的诗歌流派:七月诗派和九叶诗派。

3.20世纪40年代国统区重要的诗歌流派七月诗派七月诗派是以胡风主编的《七月》和《希望》等刊物为主要阵地的现实主义抒情诗派。

20世纪40年代的著名诗人艾青和田间也曾在这些刊物上发表过诗作。

七月诗派的主要代表人有鲁藜、绿原、阿垅、曾卓、牛汉等。

七月诗派在创作上坚持现实主义原则,主张发扬“主观战斗精神”,要求作者“突进”到现实生活中去,在生活中、斗争中去发现诗意,创造诗美,并要表现出主观的密切融合,内容与形式的和谐统一。

第三节解放区文学创作1.根据地早期诗歌主要是朗诵诗和接头诗。

接头诗大多是政治抒情诗和小叙事诗。

抗战后期在人们军对中兴起的“枪杆诗”与朗诵诗、街头诗运动一脉相承。

2.解放区早期的小说创作以丁玲为代表。

她的作品有《我在霞村的时候》《夜》《在医院中》等,文艺座谈会结束以后,解放区的小说创作呈现出了新的面貌,代表作家有赵树理,孔厥,刘白羽等也曾名重一时。

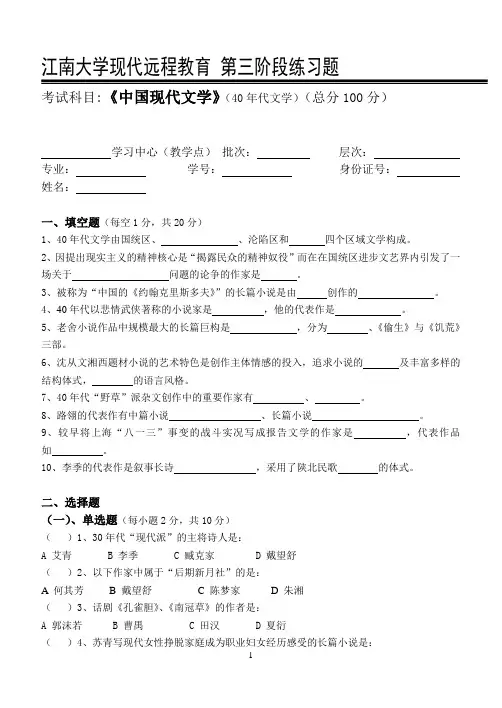

江南大学现代远程教育第三阶段练习题考试科目:《中国现代文学》(40年代文学)(总分100分)学习中心(教学点)批次:层次:专业:学号:身份证号:姓名:一、填空题(每空1分,共20分)1、40年代文学由国统区、、沦陷区和四个区域文学构成。

2、因提出现实主义的精神核心是“揭露民众的精神奴役”而在在国统区进步文艺界内引发了一场关于问题的论争的作家是。

3、被称为“中国的《约翰克里斯多夫》”的长篇小说是由创作的。

4、40年代以悲情武侠著称的小说家是,他的代表作是。

5、老舍小说作品中规模最大的长篇巨构是,分为、《偷生》与《饥荒》三部。

6、沈从文湘西题材小说的艺术特色是创作主体情感的投入,追求小说的及丰富多样的结构体式,的语言风格。

7、40年代“野草”派杂文创作中的重要作家有、。

8、路翎的代表作有中篇小说、长篇小说。

9、较早将上海“八一三”事变的战斗实况写成报告文学的作家是,代表作品如。

10、李季的代表作是叙事长诗,采用了陕北民歌的体式。

二、选择题(一)、单选题(每小题2分,共10分)()1、30年代“现代派”的主将诗人是:A 艾青B 李季C 臧克家D 戴望舒()2、以下作家中属于“后期新月社”的是:A 何其芳B 戴望舒C 陈梦家D 朱湘()3、话剧《孔雀胆》、《南冠草》的作者是:A 郭沫若B 曹禺C 田汉D 夏衍()4、苏青写现代女性挣脱家庭成为职业妇女经历感受的长篇小说是:A《风萧萧》 B 《结婚十年》 C 《蚌》 D 《上海的早晨》()5、30年代标志丁玲创作转折的标志性作品是:A《韦护》 B《水》 C《母亲》 D《我在霞村的时候》(二)、双选题(每小题2分,共10分)()1、下列作家中属于30年代京派作家的有:A 鲁迅B 废名C 施蛰存D 萧乾()2、下列作品中属于海派文学的有:A《春阳》 B《包氏父子》 C《公墓》 D《沙菲女士的日记》()3、以创作被称为“现代罗曼司”的都市大众传奇小说的作家是:A 张爱玲B 徐訏C 无名氏D 苏青()4、下列小说人物中出自张恨水作品的有:A 范柳原B 吴荪甫C 金燕西D 沈凤喜()5、下列诗人中属于七月诗派的有:A 艾青B 冯至C 穆旦D 田间三、名词解释(每题5分,共20分)1、红色鼓动诗2、文协3、沦陷区文学4、战国策派四、简述题(每题10分,共20分)1、简述赵树理小说创作对民族形式的探索及其对新文学的贡献。

评说20世纪40年代文学发展状况20世纪40年代作为中国近现代大动乱时代的一环,作为中国现代文学文学史融会交融的十年,无不体现出它的纷乱与不平静。

由于1937—1949年长达十余年的战争,40年代文学也必不可免地受到这战火的影响。

这一时期,抗日救亡的现实一定程度上直接推动了时代文化发展中民族意识的强化,促成了抗战文化的产生,影响文学向民主主义靠拢。

但就另一方面来看,民族矛盾的突出与深化,并未从根本上改变国内的政治力量对立的格局。

民族矛盾与政治对立在新的时代条件下形成新的关系,二者之间的同一性和排斥性呈现出更为复杂的局面,这一切也促成该时期文学复杂性的发展。

谈到文学的复杂发展性,则不能不谈到它复杂发展的两种态势。

第一种是文学复杂的分布态势。

在八年抗战中,中国国土实际上被战争分割为国民政府统治区、共产党领导的以延安为中心的抗日根据地、日伪统治下的沦陷区和上海英、法等外国租界的孤岛四部分。

其中,国统区文学是指国民党统治区之内的文学创作。

它大致经历了三个阶段,不同的阶段其创作具有各自不同的文学特征。

首先是从1937年7月7日到1938年10月武汉失守期间,出现了大量以救亡宣传动员为中心的题材,文学创作则以昂扬激愤的英雄主义为基本基调。

第二,武汉失守之后,抗战进入了相持阶段。

期间的文学创作也转为正视残酷的战争和阴暗的现实,开始批判现实的艰难,探寻知识分子的历史道路。

第三,抗战后期到解放战争时期为第三阶段,这一时期开始了大量的以批判、讽刺为主的文学作品。

相对于国统区抗日救亡文学以及讽刺文学的描画,以延安为中心的抗日根据地的文学,则以对新社会制度、解放区的人民为对象,运用明朗朴素的基调探求文学的民主化和大众化。

而沦陷区文学则是指沦陷区的作者在艰难的环境下进行的创作。

他们的创作分为了两个部分,一部分是富于乡土气息的现实主义作品,一部分则对人的日常平凡生活的重新肯定和发现。

至于孤岛文学,它指的是上海沦陷为“孤岛”之后,那些留在上海租界的作者们所创作的配合抗日救亡运动的作品。

《简论四十年代文学的特点》从文学史的角度来回顾40年代中国文学的研究成果,给人印象最深的是这一时期成熟的研究论著特别多,整体水平达到了20世纪学术研究的最高水准。

20世纪40年代是中国文学研究集中发展、深化时期。

它的特征也相当明显,表现为四个方面。

以是研究格局的变化。

40年代文学主要有四种形态:国统区文学、解放区文学、沦陷区文学、孤岛文学。

从文学史上看,国统区文学整体呈现出开放的现实主义特色,并集中于两个领域:首先是对黑暗的诅咒与对腐朽的现实政治的否定,其次是知识分子在新时代到来之前的自我内省与历史总结。

从作家的创作内容看,里面笼罩着时代大转折时期所特有的氛围:紧张、愤激、嘲谑和痛苦,希望、期待、焦躁与不安,从而呈现出繁复的音响,但仍可看到讽刺的主调,突出的现象是讽刺暴露性的喜剧蜂起。

具体有四种形态:小说、戏剧、诗歌、杂文,通过对主要作家的阐述,以点代面地呈现出国统区讽刺文学的全貌。

极具特色的是,文章有着鲜明的政治倾向性;而且通过许多途径迅速及时地反映出人民的爱憎,喊出人民的心声;符合广大群众的阅读需求,具有大众化的讽刺幽默艺术特征;文学风也格十分多样化。

它的兴盛当然脱离不了社会的现实黑暗和高层内部丑态百出;以及民众讽刺意识的空前凸现;高压统治下作家们开始迂回言说的方式;这都是导致中国现代讽刺文学发展极为迅猛的原因。

国统区讽刺文学具有独特价值:切中要害的战斗作用;勇于剖析民族的痼疾,勇于批判的可贵文学精神;充实了现代文学的内涵。

而解放区文学的总特点是审美意识与主题意蕴的现实化,人物形象的类型化,问题形式的大众化,创作的基调为明朗、素朴,表现在处理作品题材、主题以及人物描写方面有其鲜明的特点。

作家们很少再写以往新文学中常见的知识分子个人的情感生活,甚至也很少注意对现实生活的矛盾和黑暗的揭露,所替代的是对新社会新制度的赞美,以及对人民群众斗争生活的热情描绘。

解放区文学叙事中主题表现在革命伦理,而这一时代对解放区文学赋予了更不一样的革命论理的意义。

40年代是中国现当代文学的重要时期,这一时期的文学作品在政治、哲学和审美风格等方面都承载了激烈的社会变革和思想交锋。

从战争年代中悲壮抗争的题材到解放后的文艺教育,40年代的文学作品呈现出多层次、多样化的特点。

在抗日战争的年代,由于中国大地上纷繁复杂的政治、社会状况,文学作品中的主题呈现出鲜明的时代特征。

一方面,有大量的抗战题材创作,如《暂别江南》、《红岩》等,描写了人们的英勇抗争和牺牲精神。

另一方面,一些作家开始反思和质疑过去的旧思想、旧文化,倾向于探索新的文学形式和风格。

鲁迅的文学创作对这一时期的文学产生了深远的影响,他的作品具有强烈的社会关怀和批判精神,对文学表达和思想观念提出了新的要求。

40年代的文学也出现了一些新的文体和创作手法。

鲁迅的现实主义写作基础上,冯唐、石泰峰等作家提出了“浪漫主义的现实主义”,注重情感和感官的表达。

此外,代表作家迪话徐笛、徐朗、郁达夫等在作品中运用了象征主义、意象主义等文学手法,使作品充满了深意和想象力。

鲁迅的文学理念对40年代文学的发展产生了深远的影响。

他的文学创作强调批判和现实,对作家的社会责任提出了很高的要求。

此外,他的文笔简练、生动的创作风格也对当时的作家产生了重要的启示和影响。

他的精神和思想对40年代的作家们起着榜样作用。

总的来说,40年代是中国现当代文学发展的重要时期,其作品既承载着抗战胜利的喜悦和光荣,又反映了解放初期的政治、文化和思想变革。

这一时期的文学作品丰富多彩,涵盖了不同的题材和风格。

它们既表达了时代的呼唤和要求,又展现了作家创作的勇气和创造力。

40年代的文学作品在中国文学史上占据了重要的地位,对后来的文学发展产生了重要的影响。

40年代讽刺文学研究40年代讽刺文学指的是1937年7月7日至1949年7月23日这一历史时期的讽刺文学。

它包括在此期间发生的关于讽刺文学的论争、思潮和所有讽刺文学派别的作家的讽刺性文学创作。

尖锐的民族矛盾、阶级矛盾,统治者内部的利益纷争,成熟的现代文学生产体制,为讽刺文学的生长提供了一个千载难逢的机会。

40年代讽刺文学根植于中国古代讽刺文学土壤,发扬现代文学第一二个十年的讽刺精神,接受外来讽刺文学的题材和表现方法,取得了无愧于时代的出色成就。

它经历了勃兴阶段、发展阶段和繁盛三个阶段。

40年代讽刺文学的生成是媒体、创作主体、统治者(在朝或在野)等各种社会力量共同作用的结果。

讽刺文学场的建构正是建立在以上各种力量对讽刺文学的拒绝、干预或“借力”的较量之上的。

与文学场的建构相呼应,40年代讽刺文学合法性的理论谋求主要表现为小说领域的“暴露与讽刺”、杂文领域“曲折隐晦”讽刺笔法、戏剧领域的现实与夸张等问题的论争。

场域的建构与理论的论争为讽刺文学的生存提供了某种合法性,促进了这一文体的繁荣发展。

时评性及其超越是40年代讽刺文学创作主体、经营组织者共同努力的方向。

通过对时评性主题、人物与事件的提炼与深化,创作主体使作品超越了现实社会人生的羁绊,走进了文学审美的殿堂。

为排除时评对象已经施加或可能施加的政治险情,40年代讽刺文学创作主体、经营组织者联手打造了一个天时、地利、人和的讽刺文学空间。

隐晦曲折手法和寓言、故事新编体裁的使用是创作主体的自我保护策略,寻求强硬的政治经济后台、注意刊物编排中的软硬搭配、及时让创作者改名换姓甚至撤稿、换稿是文学经营组织者保驾护航的主要手段。

社会环境所具备的内在的喜剧力量和创作主体的幽默个性与喜剧意识是40年代讽刺文学拥有喜剧性的两大前提条件。

出于人们宣泄情绪的需要,创作主体塑造了“内在的空虚和无意义”的喜剧性人物、设计了滑稽尴尬的喜剧性情境(场面)、运用了“一碰就响”的喜剧性语言。