纯弯梁实验

- 格式:pptx

- 大小:6.48 MB

- 文档页数:22

梁的纯弯曲实验原理-回复

梁的纯弯曲实验是一种用来研究梁的弯曲特性的实验。

其原理基于以下几个假设:

1. 梁在受到外力作用时,内部各个截面上的纤维只发生纯弯曲,即纤维的伸长和压缩忽略不计,且梁材料具有良好的弹性行为。

2. 梁材料是均匀各向同性的,其性质在整个试验中保持不变。

基于以上假设,梁的纯弯曲实验采用以下步骤进行:

1. 在梁上施加一个或多个力,使其发生弯曲。

力的大小和位置视具体实验要求而定。

2. 在梁的中性轴上选取一个截面,测量该截面上的应力和应变。

可以通过张力计、应变计等设备进行测量。

3. 根据经典梁理论,计算出该截面上的弯矩和曲率。

4. 将所测得的数据绘制成应力-应变曲线、弯矩-曲率曲线等,以分析梁的弯曲性能,并得到梁的力学参数,如弹性模量、截面惯性矩等。

通过梁的纯弯曲实验,可以了解梁材料的弯曲刚度、变形特性以及承受弯曲载荷

的能力等。

这对于工程设计、材料选用等方面都有着重要的意义。

梁的纯弯曲正应力实验报告梁的纯弯曲正应力实验报告一、实验目的本实验旨在通过对实验材料进行纯弯曲加载,测量其正应力和弯曲角度,从而掌握材料在纯弯曲状态下的应力特性,并探究材料性能的影响因素。

二、实验原理当梁在纯弯曲时,受到的载荷可以分解为一个弯矩和一个剪力。

由于实验中去除了外部作用力,剪力为零,因此我们只需要考虑弯矩作用下的应力情况。

在梁的截面上,由于受到弯曲,不同位置的应变不同,因此会形成不同大小的应力。

在正常情况下,当梁未发生破坏时,梁的内部应力呈线性分布,即受到的弯矩越大,所受到的应力也会相应增大。

三、实验设备本实验所使用的设备包括:1.纯弯曲实验台2.测力仪3.梁材料(一定长度的圆形钢管或方管)四、实验步骤1. 选择一段合适材质的梁进行实验。

2. 将梁固定在纯弯曲实验台上。

3. 在梁的一端加上一定荷载。

4. 通过测力仪测量在梁部位不同位置受到的正应力。

5. 在梁的另一端加上一定数量的荷载,并重复步骤4,记录正应力。

6. 重复以上操作,直到梁发生破坏。

五、实验结果在实验过程中,我们记录了梁不同位置受到的正应力,并根据实验数据分析了不同弯矩下的应力分布曲线。

实验结果表明,在纯弯曲状态下,梁的内部应力呈线性分布,随着弯矩的增大,所受应力也会逐渐增大,直到梁发生破坏。

六、实验分析根据实验结果,我们可以发现梁的性能会受到材料的影响。

不同的材料具有不同的弯曲特性,不同的性能和抗断性能。

而在实验中,我们也可以通过调整材料的材质和长度来控制弯曲的程度,从而控制梁的应力分布和破坏点位置。

七、实验结论本实验通过纯弯曲实验台对梁进行弯曲测试,得到了不同弯矩下的应力分布曲线。

实验结论表明,梁在纯弯曲状态下,其内部应力呈线性分布,随着弯矩的增大,所受应力也会逐渐增大,直到梁发生破坏。

同时,不同材质和长度的材料在弯曲状态下具有不同的弯曲特性和抗断性能。

中国矿业大学(北京)工程土木工程________ 专业______ 班__________ 组实验者姓名:___________ 实验日期:___________ 年月___日实验六纯弯曲正应力分布规律实验一. 实验目的1.用电测法测定梁纯弯曲时沿其横截面高度的正应变(正应力)的分布规律。

2.验证纯弯曲梁的正应力计算公式。

二. 实验仪器与设备1.多功能工程力学实验台。

2.应力&应变综合参数测试仪一台。

3.矩形截面钢梁。

4.温度补偿块(或标准无感电阻)。

5.长度测量尺。

三. 实验原理及方法四. 实验步骤1•测量梁矩形截面的宽度b和高度h、载荷作用点到梁支点的距离a,并测量各应变片到中性层的距离y i。

2.将拉压传感器接至应力&应变综合参数测试仪中。

3.应变片连接采用1/4 桥连接方式,将待测试应变片连接在A、B两端,将B、B i短接,在桥路选择上,将A、D两端连接补偿片,D1、D2 短线连接即可。

4•本次实验的载荷范围为0〜2kN,在此范围内,采用分级加载方式(一般分4〜6级),实验时逐级加载,分别记录各应变片在各级载荷作用下的应变值。

五. 实验结果处理1•按实验记录数据求出各点的应力实验值,并计算出各点的应力理论值。

计算出它们的相对误差。

2•按同一比例分别画出各点应力的实验值和理论值沿横截面高度的分布曲线,将两者进行比较,如两者接近,贝S说明弯曲正应力的理论分析是可行的。

3•计算6#和5#的比值,若丄」,则说明纯弯曲梁为单向应力状^态。

4•实验数据可参照下表:应变片至中性层的距离应变片在各级载荷下的应变值各测试点应力实验结果P=400N应变号1# 2 3 4 5 6应力实验值-3.8 -1.8 0 1.8 3.8 应力理论值-3.95 -1.97 0 1.97 3.95 误差(%) 3.80 17.52 0 17.52 3.80图表标题P=800N应变号1##2 #3#4#5#6应力实验值-7.6 -3.8 0 3.8 7.6 应力理论值-7.89 -3.95 0 3.95 7.89 ‘误差(%)‘ 3.68 3.8 0 3.8 3.68P=1200N应变号1##2 #3#4#5#6□--------------------------------------1J-------------------------------_ J1 1k♦应力实驶值—应力理馄t六. 思考题1•比较应变片4#和5#(或应变片2#和3#)的应变值,可得到什么结论?答:应变值随着载荷的增加而增加,呈线性关系。

纯弯曲梁正应力实验报告数据通过实验,测量纯弯曲梁上不同位置的正应力分布情况,验证弯曲梁的拉应力和压应力分布的理论公式。

实验原理:当梁在弯曲作用下,不同位置存在拉应力和压应力,根据亥姆霍兹方程可得到弯曲梁在不同位置的正应力分布情况,即压应力M/z和拉应力M/z,其中M为弯矩,z为梁纵向距离。

实验中通常采用张力应变计和屈服应变计来测量梁上不同位置的正应力。

实验设备和材料:1. 弯曲梁样品:选取一根长度较长、宽度和厚度相对较小的金属样品;2. 悬挂装置:用于悬挂样品并施加弯矩;3. 应变计:用于测量样品上不同位置的应变。

实验步骤:1. 将弯曲梁样品固定在悬挂装置上,并调整悬挂装置,使得梁样品呈现凸起形状;2. 使用应变计测量梁上不同位置的应变,记录下对应的位置和应变数值;3. 变动悬挂装置的位置,重复步骤2,记录更多位置的应变数值;4. 将测得的应变数值转化为正应力数值,并绘制应力-位置曲线。

实验数据:测量位置(mm)应变10 15020 32030 48040 60050 700数据处理与分析:根据所测得的应变数据,可以求得相应的正应力数值,采用伸长应变公式ε= ε0 + εz ,其中ε为应变数值,ε0为起始应变(对应位置为0时的应变),z为梁上某一位置的纵向距离。

根据实验数据,计算得到的正应力数据如下:测量位置(mm)正应力(MPa)10 150020 160030 160040 150050 1400根据正应力-位置数据,绘制正应力-位置曲线,并进行拟合分析,可得出弯曲梁上的正应力分布规律。

实验结果与讨论:通过实验测量,我们得到了纯弯曲梁上不同位置的正应力分布情况。

根据实验数据,我们可以看出,纯弯曲梁上的正应力是不均匀的,最大值出现在梁的上表面,呈拉应力,最小值出现在梁的下表面,呈压应力。

这符合我们的理论预期。

在实验过程中,可能存在一些误差。

一方面,样品的准备和测量过程中可能存在一些不均匀性,导致测得的应变和正应力数值存在一定的误差。

纯弯曲梁正应力实验报告数据纯弯曲梁正应力实验报告数据引言:纯弯曲梁正应力实验是结构力学实验中的一项重要内容,通过对材料的弯曲变形进行测试,可以得到材料在不同载荷下的正应力分布情况。

本文将介绍一项纯弯曲梁正应力实验的数据结果,并对实验结果进行分析和讨论。

实验装置与方法:本次实验使用了一台万能材料试验机,悬臂梁的试件采用了标准的矩形截面,材料为钢。

实验过程中,通过加载试件的两端,使其产生弯曲变形,并通过应变计和测力计等传感器测量试件在不同载荷下的应变和力的变化。

实验结果:在不同的载荷下,测得悬臂梁试件的应变和力的变化数据如下:载荷(N)应变(με)力(N)100 500 10200 1000 20300 1500 30400 2000 40500 2500 50数据分析与讨论:通过对实验结果的分析,可以得到以下几个方面的结论:1. 应变与载荷的关系:从实验数据可以看出,应变随着载荷的增加而线性增加。

这是由于在纯弯曲梁实验中,试件的上表面受到拉应力,下表面受到压应力,而应变计测量的是试件的表面应变,因此随着载荷的增加,试件的弯曲变形增大,表面应变也相应增加。

2. 力与载荷的关系:实验数据表明,力与载荷之间呈线性关系,即力随着载荷的增加而增加。

这是因为在纯弯曲梁实验中,试件受到的弯曲力矩与载荷成正比,而力是力矩除以试件的截面积,因此力与载荷之间呈线性关系。

3. 正应力分布:根据弯曲梁的受力分析理论,试件上表面受到拉应力,下表面受到压应力。

通过实验数据可以得到,试件上表面的正应力随着载荷的增加而增大,而下表面的正应力随着载荷的增加而减小。

这与弯曲梁的受力分布规律一致。

结论:通过纯弯曲梁正应力实验的数据分析与讨论,可以得出以下结论:1. 在纯弯曲梁实验中,应变与载荷呈线性关系,力与载荷呈线性关系;2. 试件上表面的正应力随着载荷的增加而增大,下表面的正应力随着载荷的增加而减小。

这些结论对于理解材料在弯曲变形下的应力分布规律具有重要意义,对于结构设计和工程实践具有指导作用。

纯弯梁实验心得体会纯弯梁实验心得体会在近期的学习过程中,我们进行了一项实验,实验的主题是纯弯梁实验。

通过这个实验,我们通过实际的观察和测量,深入了解了纯弯梁的力学性质和行为。

在这个实验中,我学到很多理论知识,并且对实际操作和数据处理也有了更深入的了解。

下面是我个人的心得体会。

首先,在实验过程中,我深刻体会到了理论知识与实际操作的结合的重要性。

理论知识为实验提供了基本的指导,但只有通过实际操作,我们才能深入理解概念和原理,并了解它们在实际中的应用。

在实验中,我们首先学习了纯弯梁的概念和公式,然后通过搭建实验装置进行实际测量。

这种理论与实际的结合,使我对纯弯梁的行为有了更深入的认识。

其次,在实验中,我也意识到了实验操作的细致与耐心的重要性。

在搭建实验装置时,我们需要精确地测量和调整各个部件的位置和长度。

只有通过细致认真地操作,我们才能获得准确的测量结果,并保证实验的顺利进行。

此外,数据的处理和分析也需要耐心和细致的态度。

在实验结束后,我们需要对获得的数据进行整理和计算,然后与理论结果进行对比。

这个过程需要耐心和细致,以确保结果的准确性和可靠性。

再次,通过这个实验,我对科学态度和团队合作的重要性有了更深刻的认识。

在实验中,我们每个人都需要保持科学的态度:严谨、客观、负责,以确保实验结果的准确性和可靠性。

同时,团队合作也是实验中不可或缺的一环。

我们需要相互协作,互相帮助,共同完成实验任务。

在实验操作和数据处理中,团队合作性的重要性得到了进一步体现。

最后,通过这个实验,我对纯弯梁的力学性质和行为有了更深入的了解。

我了解到纯弯梁在受载时会发生弯曲,顶点会产生最大弯曲和剪切力,而梁的底部则受到压力。

通过测量和计算,我们可以获得纯弯梁的弯曲变形和应力分布情况。

这些知识为我们今后的学习和工作提供了基础,也帮助我们更好地理解和应用力学知识。

总结起来,通过纯弯梁实验,我学到了很多理论知识,并且对实际操作和数据处理也有了更深入的了解。

纯弯曲梁的正应力电测实验一、实验目的1.用电测法测量单一材料的矩形截面梁在纯弯曲状态时其横截面上正应力的大小及分布规律,并与理论计算值比较,从而验证梁的弯曲正应力理论公式。

2.初步掌握电测法原理和静态电阻应变仪的使用方法。

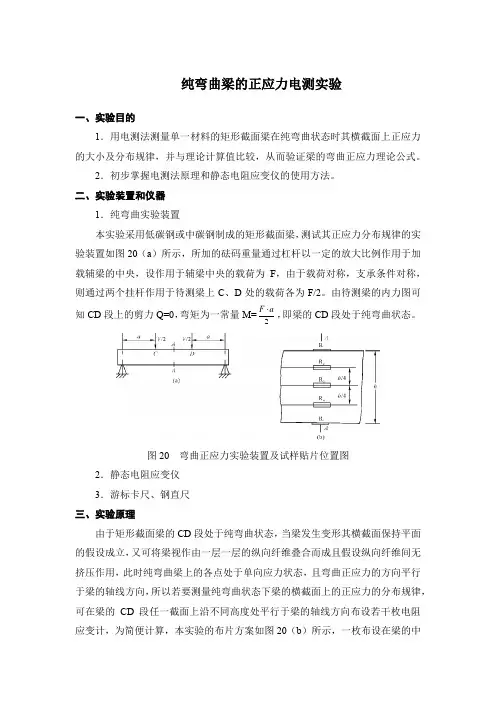

二、实验装置和仪器1.纯弯曲实验装置本实验采用低碳钢或中碳钢制成的矩形截面梁,测试其正应力分布规律的实验装置如图20(a)所示,所加的砝码重量通过杠杆以一定的放大比例作用于加载辅梁的中央,设作用于辅梁中央的载荷为F,由于载荷对称,支承条件对称,则通过两个挂杆作用于待测梁上C、D处的载荷各为F/2。

由待测梁的内力图可知CD段上的剪力Q=0,弯矩为一常量M=2aF ,即梁的CD段处于纯弯曲状态。

图20 弯曲正应力实验装置及试样贴片位置图2.静态电阻应变仪3.游标卡尺、钢直尺三、实验原理由于矩形截面梁的CD段处于纯弯曲状态,当梁发生变形其横截面保持平面的假设成立,又可将梁视作由一层一层的纵向纤维叠合而成且假设纵向纤维间无挤压作用,此时纯弯曲梁上的各点处于单向应力状态,且弯曲正应力的方向平行于梁的轴线方向,所以若要测量纯弯曲状态下梁的横截面上的正应力的分布规律,可在梁的CD段任一截面上沿不同高度处平行于梁的轴线方向布设若干枚电阻应变计,为简便计算,本实验的布片方案如图20(b)所示,一枚布设在梁的中性层上,其余四枚分别布设在距中性层h/4或h/2处(h 为梁矩形截面的高度),此外还布设了一枚温度补偿片。

当梁受载后,电阻应变计随梁的弯曲变形而产生伸长或缩短,使自身的电阻改变。

通过力学量的电测法原理,利用电阻应变仪即可测出梁横截面上各测点的应变值ε实。

由于本实验梁的变形控制在线弹性范围内,所以依据单向虎克定律即可求解相应各测点的应力值,即σ实=E ·ε实,E 为梁材料的弹性模量。

实验采用“等增量法”加载,即每增加等量的载荷ΔF ,测定一次各点相应的应变增量Δε实,并观察各点应变增量的线性程度。

实验七 纯弯曲梁的正应力实验一、实验目的1.测定梁纯弯曲时的正应力分布规律,并与理论计算结果进行比较,验证弯曲正应力公式。

2.掌握电测法的基本原理。

二、实验设备1.纯弯曲梁实验装置。

2.静态电阻应变仪。

三、实验原理已知梁受纯弯曲时的正应力公式为z I y M ⋅=σ 式中M 为纯弯曲梁横截面上的弯矩,z I 为横截面对中性轴Z 的惯性矩,y 为横截面中性轴到欲测点的距离。

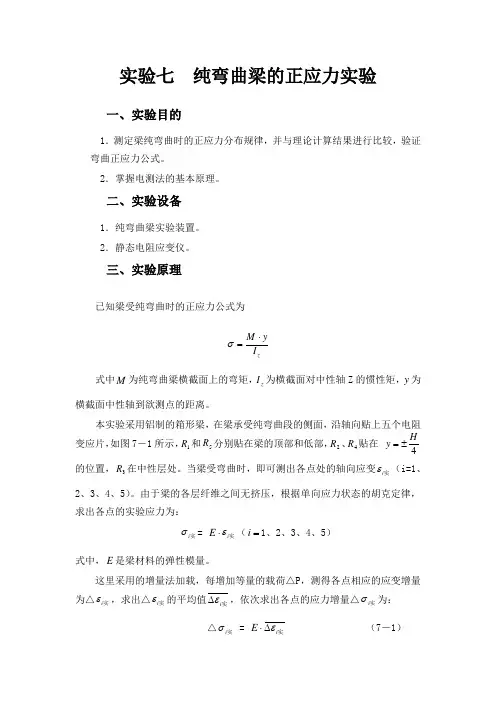

本实验采用铝制的箱形梁,在梁承受纯弯曲段的侧面,沿轴向贴上五个电阻变应片,如图7-1所示,1R 和5R 分别贴在梁的顶部和低部,2R 、4R 贴在 4H y ±=的位置,3R 在中性层处。

当梁受弯曲时,即可测出各点处的轴向应变实i ε(i=1、2、3、4、5)。

由于梁的各层纤维之间无挤压,根据单向应力状态的胡克定律,求出各点的实验应力为:实i σ= ⋅E 实i ε(=i 1、2、3、4、5)式中,E 是梁材料的弹性模量。

这里采用的增量法加载,每增加等量的载荷△P ,测得各点相应的应变增量为△实i ε,求出△实i ε的平均值实i ε∆,依次求出各点的应力增量△实i σ为:△实i σ = ⋅E 实i ε∆ (7-1)把△实i σ与理论公式算出的应力增量:i σ∆理 = zi I y M ⋅∆ (7-2) 加以比较从而验证理论公式的正确性。

从图 7-l 的试验装置可知,a P M ⋅∆=∆21 (7-3)图7-1 纯弯曲梁装置四、实验步骤1.拟定加载方案。

在0~20kg 的范围内分4级进行加载,每级的载荷增量kg P 5=∆。

2. 接通应变仪电源,把测点1的应变片和温度补偿片按半桥接线法接通应变仪,具体做法是:将测点1的应变片接在应变仪的A 、B 接线柱上,将温度补偿片接在B 、C 接线柱上。

调整应变仪零点(或记录应变仪的初读数)。

3.每增加一级载荷(kg P 5=∆),记录引伸仪读数一次,直至加到20kg 。

注意观察各级应变增量情况。

实验二:梁的纯弯曲正应力试验一、实验目的1、测定矩形截面梁在只受弯矩作用的条件下,横截面上正应力的大小随高度变化的分布规律,并与理论值进行比较,以验证平面假设的正确性,即横截面上正应力的大小沿高度线性分布。

2、学习多点静态应变测量方法。

二:实验仪器与设备:①贴有电阻应变片的矩形截面钢梁实验装置 1台②DH3818静态应变测试仪 1件三、实验原理(1)受力图主梁材料为钢梁,矩形截面,弹性模量E=210GPa,高度h=40.0mm,宽度b=15.2mm。

旋动转轮进行加载,压力器借助于下面辅助梁和拉杆(对称分布)的传递,分解为大小相等的两个集中力分别作用于主梁的C、D截面。

对主梁进行受力分析,得到其受力简图,如图1所示。

(2)内力图分析主梁的受力特点,进行求解并画出其内力图,我们得到CD段上的剪力为零,而弯矩则为常值,因此主梁的CD段按理论描述,处于纯弯曲状态。

主梁的内力简图,如图2所示。

Page 1 of 10(3)弯曲变形效果图(纵向剖面)(4)理论正应力根据矩形截面梁受纯弯矩作用时,对其变形效果所作的平面假设,即横截面上只有正应力,而没有切应力(或0=τ),得到主梁纯弯曲CD 段横截面上任一高度处正应力的理论计算公式为zii I y M =理论σ其中,M 为CD 段的截面弯矩(常值),z I 为惯性矩,iy 为所求点至中性轴的距离。

(5)实测正应力测量时,在主梁的纯弯曲CD 段上取5个不同的等分高度处(1、2、3、4、5),沿着与梁的纵向轴线平行的方向粘贴5个电阻应变片,如图4所示。

在矩形截面梁上粘贴上如图5.3所示的2组电阻应变片,应变片1-5分别贴在横力弯曲区,6-10贴在纯弯曲区,同一组应变片之间的间隔距离相等。

Page 2 of 10Page 3 of 10Page 4 of 10Page 5 of 10Page 6 of 10Page 7 of 10b.σ–P曲线图在σ–P坐标系中,以σi实的值为横坐标,P的值为纵坐标,将各点的实测应力值分别绘出,然后进行曲线拟合,这样就得到了纯弯梁横截面上各点在不同载荷下的5条正应力分布曲线。

纯弯梁120413§5.6.1 实验目的测定矩形截面梁受纯弯矩作用时横截面上正应力的大小及分布规律,并将其与理论计算值比较。

§5.6.2 实验器材1、纯弯曲梁实验装置2、YE2538A程控静态应变仪弯曲梁测力仪加载调节手柄3、电阻应变片§5.6.3 实验原理矩形截面梁加载后,AB 段内处于纯弯状态(上图所示)。

在梁的侧面相对于中性层对称贴有若干电阻应变片。

应变片与温度补偿片(应同一温度场中)在电阻应变仪上组成1/4桥路(半桥另补测量电桥),各测点桥路调节平衡后,采用等差加载的方法加载(试验载荷不能超过允许的载荷)并记录读数。

最后根据虎克定律εσE =,由各测点应变值实ε计算出实σ的值。

由此验证梁内正应力σ及梁表面应变ε均与测点距中性层的距离y 成正比。

即理论公式及的正确性。

§5.6.4 实验步骤1. 将各仪器联接好,通电;2. 按1/4桥路接线图,将梁上各测点应变片依次连接到应变仪上;y EI Mz =εy I M z=σ3. 各测点依次调节桥路平衡;6例如:Ω=120R 19.2=K 桥半桥,全桥,4/1210===?每运行一步都要按确定的值若接线正确则显示一个0若操作正确应显示4.采用等差加载法,kN p 1=?,加载一次,依次记录8个点实验,共加载五次;5.实验结束,卸载,切断仪器电源,各旋钮复位,拆除接线,整理现场。

§5.6.5 实验报告内容测定梁上各测点在载荷增量p ?作用下,相应的正应力值实σ,计算在同一载荷增量p ?作用下,的实验误差。

§5.6.6 讨论题1、试分析造成实验误差的原因;2、采用多点公共温度补偿方法有何优缺点?。

74实验四 纯弯曲梁正应力实验一、实验目的1、测定矩形截面梁在纯弯曲时的正应力分布规律,并验证弯曲正应力公式的正确性;2、学习多点静态应变测量方法。

二、仪器设备1、纯弯曲梁实验装置;2、YD-88型数字式电阻应变仪;3、游标卡尺。

三、试件制备与实验装置1、试件制备本实验采用金属材料矩形截面梁为实验对象。

为了测量梁横截面上正应力的大小和它沿梁高度的分布规律,在梁的纯弯段某一截面处,中性轴和以其为对称轴的上下1/4点、梁顶、梁底等5个测点沿高度方向均匀粘贴了五片轴向的应变计(如图4-4-1),梁弯曲后,其纵向应变可通过应变仪测定。

图4-4-12、实验装置如图4-4-2和图4-4-3所示,将矩形截面梁安装在纯弯曲梁实验装置上,逆时针转动实验装置前端的加载手轮,梁即产生弯曲变形。

从梁的内力图可以发现:梁的CD 段承受的剪力为0,弯矩为一常数,处于“纯弯曲”状态,且弯矩值M=21P •a ,弯曲正应力公式 σ=z yI ⋅M可变换为σ=y az⋅P ⋅I 2图4-4-2图4-4-37576四、实验原理实验时,通过转动手轮给梁施加载荷,各测点的应变值可由数字式电阻应变仪测量。

根据单向胡克定律即可求得σi 实=E ·εi 实(i=1,2,3,6,7)为了验证弯曲正应力公式σ=z y I ⋅M 或σ=y az⋅P ⋅I 2的正确性,首先要验证两个线性关系,即σ∝y 和σ∝P 是否成立:1、检查每级载荷下实测的应力分布曲线,如果正应力沿梁截面高度的分布是呈直线的,则说明σ∝y 成立;2、由于实验采用增量法加载,且载荷按等量逐级增加。

因此,每增加一级载荷,测量各测点相应的应变一次,并计算其应变增量,如果各测点的应变增量也大致相等,则说明σ∝P 成立。

最后,将实测值与理论值相比较,进一步可验证公式的正确性。

五、实验步骤1、试件准备用游标卡尺测量梁的截面尺寸(一般由实验室老师预先完成),记录其数值大小;将梁正确地放置在实验架上,保证其受力仅发生平面弯曲,注意将传感器下部的加力压杆对准加力点的缺口,然后打开实验架上测力仪背面的电源开关;2、应变仪的准备 a.测量电桥连接:图4-4-4如图4-4-4,为了简化测量电桥的连接,将梁上5个测点的应变计引出导线各取出其中一根并联成一根总的引出导线,并以不同于其他引出导线的颜色区别,所以,测量导线由原来的10根缩减为6根,连接测量电桥时,将颜色相同的具有编号1、2、3、6、7的五根线分别连接在仪器后面板上五个不同通道的A号接线孔内,并将具有特殊颜色的总引出导线连接在仪器后面板上的“公共补偿片BC”位置的B号接线孔内。

纯弯梁实验报告纯弯梁实验报告引言:纯弯梁是一种在工程结构中广泛应用的构件,在建筑、桥梁和机械等领域都有重要的作用。

本实验旨在通过对纯弯梁的力学性能进行测试和分析,探讨其在不同加载条件下的变形和破坏机理,从而对工程实践中的设计和使用提供参考。

实验设备和方法:实验中使用的设备包括纯弯梁试件、扭力加载器、应变计和数据采集系统等。

首先,将纯弯梁试件固定在试验台上,然后在试件两端施加扭力加载。

通过应变计测量试件表面的应变变化,并通过数据采集系统记录和分析数据。

实验结果与分析:1. 弯矩-曲率关系:在实验中,我们通过加载不同大小的扭矩,测量了纯弯梁试件的曲率变化。

通过绘制弯矩-曲率曲线,我们可以观察到曲率随着弯矩的增加而增加的趋势。

这表明纯弯梁试件在加载过程中会发生弯曲变形,并且变形程度与施加的弯矩大小成正比。

2. 变形模式:在实验过程中,我们还观察到了纯弯梁试件的变形模式。

随着加载扭矩的增加,试件逐渐发生弯曲,并在某一临界点处出现明显的屈曲。

在屈曲之后,试件的变形进一步增加,最终导致破坏。

这种变形模式与纯弯梁的力学性质密切相关,也是工程实践中需要考虑的重要因素。

3. 破坏机理:通过对实验数据的分析,我们可以进一步了解纯弯梁的破坏机理。

在实验中,我们观察到纯弯梁试件在屈曲之后发生了断裂,这表明试件的破坏主要是由于材料的强度不足所致。

当试件受到较大的弯矩时,其内部的应力达到或超过了材料的强度极限,导致试件发生破坏。

结论:通过本次纯弯梁实验,我们对纯弯梁的力学性能有了更深入的了解。

我们发现纯弯梁的变形和破坏与加载的扭矩大小密切相关,而且试件在屈曲之后会发生断裂。

这些结果对于工程实践中的纯弯梁设计和使用具有重要意义。

在实际应用中,我们需要合理选择材料和尺寸,以确保纯弯梁在承受设计弯矩时不发生破坏。

总结:纯弯梁作为一种常见的工程构件,其力学性能的研究对于工程实践具有重要意义。

通过本次实验,我们对纯弯梁的力学性能进行了测试和分析,探讨了其变形和破坏机理。

纯弯曲梁正应力实验报告材料力学课程实验报告纯弯曲梁正应力实验报告学院系班级实验组别实验人员姓名实验日期年月日一、实验目的二、实验设备静态电阻应变仪型号实验装置名称型号量具名称精度㎜三、实验数据及处理梁试件的弹性模量11101.2EPa 梁试件的横截面尺寸h ㎜b ㎜支座到集中力作用点的距离d ㎜各测点到中性层的位置1y ㎜2y ㎜3y ㎜4y ㎜5y ㎜6y ㎜材料力学课程实验报告载荷N 静态电子应变仪读数106 1点2点3点4点5点6点F F 读数1 增量1 读数2 增量2 读数3 增量3 读数4 增量4 读数5 增量5 读数6 增量6 F 1 2 3 4 5 6 应变片位置1点2点3点4点5点6点实验应力值/MPa 理论应力值/MPa 相对误差/ 泊松比值注表中读数1、2、3、4、5、6为两次实验所得读数的平均值。

F为荷载增量的平均值。

1、2、3、4、5、6为各点应变增量的平均值材料力学课程实验报告四、应力分布图理论和实验的应力分布图画在同一图上五、思考题1.为什么要把温度补偿片贴在与构件相同的材料上2.影响实验结果的主要因素是什么材料力学课程实验报告测定材料E、实验报告学院系班级实验组别实验人员姓名实验日期年月日一、实验目的二、实验设备静态电阻应变仪型号实验装置名称型号量具名称精度㎜三、实验数据及处理板试件尺寸试件截面宽b ㎜高h ㎜截面积oA mm2 NF oAFMPa 纵向应变106 横向应变106 1r 2r 3r 1r 2r 3r 材料力学课程实验报告数据处理方法1平均法均均oAFE 均均计算过程2最小二乘法niiniiiE121 niiniii121 计算过程材料力学课程实验报告四、画出关系图理论和实验的关系图画在同一图上平均法理论和实验的关系图最小二乘法理论和实验的关系图五、思考题1.试件尺寸和形式对测定弹性模量E有无影响2.影响实验结果的因素有那些为何要用等量增载法进行实验材料力学课程实验报告圆管扭转应力试验实验报告学院系班级实验组别实验人员姓名实验日期年月日一、实验目的二、实验设备静态电阻应变仪型号实验装置名称型号量具名称精度㎜三、实验数据及处理薄壁圆管尺寸外径D ㎜内径d ㎜加力臂长度L ㎜切变模量111082.0G Pa 弹性模量11101.2E Pa 泊松比28.0 电阻片号kNPo1.0 kNPn1.1 两次读数平均值两次读数平均值1 2 3 4 5 6 注由于纯扭实验中004545故045采用1、4、3、6的绝对值加以平均表中电阻号1、4相对于45°应变片3、6相对于-45°应变片2、5相对于0°应变片材料力学课程实验报告四、计算B、D点实测时的主应力和主方向五、计算B、D点理论主应力和主方向六、思考题1.求出实测主应力、主方向与理论主应力、主方向的相对误差。

竭诚为您提供优质文档/双击可除梁的纯弯曲实验报告篇一:纯弯曲实验报告page1of10page2of10page3of10page4of10page5of10篇二:弯曲实验报告弯曲实验报告材成1105班3111605529张香陈一、实验目的测试和了解材料的弯曲角度、机械性能、相对弯曲半径及校正弯曲时的单位压力等因素对弯曲角的影响及规律。

二、实验原理坯料在模具内进行弯曲时,靠近凸模的内层金属和远离凸模的外层金属产生了弹—塑性变。

但板料中性层附近的一定范围内,却处于纯弹性变形阶段。

因此,弯曲变形一结束,弯曲件由模中取出的同时伴随着一定的内外层纤维的弹性恢复。

这一弹性恢复使它的弯曲角与弯曲半径发生了改变。

因此弯曲件的形状的尺寸和弯曲模的形状尺寸存在差异。

二者形状尺寸上的差异用回弹角来表示。

本实验主要研究影响回弹角大小的各因素。

三、实验设备及模具(1)工具:弯曲角为90度的压弯模一套,配有r=0.1、0.4、0.8、2、4五种不同半径的凸模各一个。

刚字头,万能角度尺,半径样板和尺卡。

(2)设备:曲柄压力机(3)试件:08钢板(不同厚度),铝板(不同厚度),尺寸规格为52x14mm,纤维方向不同四、实验步骤1.研究弯曲件材料的机械性能,弯曲角度和相对弯曲半径等回弹角度的影响。

实验时利用90度弯曲角度分别配有五种不同的弯曲半径的弯模,对尺寸规格相同的试件进行弯曲,并和不同的弯曲半径各压制多件。

对不同弯曲半径的试件压成后需要打上字头0.1、0.4、0.8、2、4等,以示区别。

最后,按下表要求测量和计算。

填写好各项内容。

五、数据处理(t/mm)试件尺寸:52x14mm弯曲后的试样如下图所示δθ=f(r凸/t)曲线如下图所示分析讨论:分析相对弯曲半径,弯曲角度及材料机械性能对回弹角的影响。

答:相对弯曲半径越小,弯曲的变形程度越大,塑性变形在总变形中所占比重越大,因此卸载后回弹随相对弯曲半径的减小而减小,因而回弹越小。