实验一 人类染色体观察

- 格式:ppt

- 大小:8.19 MB

- 文档页数:27

观察染色体实验报告染色体实验报告是一项重要的科学实验,它可以帮助我们更好地了解染色体的结构和功能。

通过观察染色体实验报告,我们可以深入探索细胞遗传的奥秘,揭示生命的奥妙。

首先,染色体实验报告通常包括对细胞的染色体进行观察和分析。

在实验中,科学家通常会选择染色体较为明显的细胞,如白血球或根尖细胞,进行染色体制备。

制备好的染色体样本会被放置在显微镜下进行观察。

在观察过程中,我们可以清晰地看到染色体的形态和数量。

正常情况下,人类细胞中的染色体通常呈现出一定的规律和特点。

在有丝分裂过程中,我们可以看到染色体呈现出X形状,这是由于染色体的两个姐妹染色单体通过着丝粒连接在一起。

而在减数分裂过程中,染色体则呈现出松散的状态,这是为了便于染色体的交换和重组。

通过观察染色体的结构和数量,我们可以进一步了解细胞的遗传信息。

染色体是细胞中遗传物质DNA的携带者,它们负责传递和保存遗传信息。

正常情况下,人类细胞中的染色体数量为46条,其中包括22对常染色体和一对性染色体。

但是,某些遗传疾病或异常情况下,染色体数量可能会发生变异。

例如,唐氏综合征患者通常会出现三条21号染色体,导致染色体数量为47条。

除了染色体数量的变异,染色体结构的异常也是我们观察染色体实验报告中的重要内容。

在染色体实验中,科学家可以通过染色体带状图来观察染色体的结构变化。

带状图是一种将染色体按照一定规则染色后进行观察的方法,它可以帮助我们更好地辨认和分析染色体的结构。

染色体结构的异常可能会导致一系列的遗传疾病。

例如,染色体的缺失、重复、倒位或易位等结构异常都可能会引发遗传疾病。

通过观察染色体实验报告,我们可以更好地了解这些结构异常对生命的影响,并为相关疾病的诊断和治疗提供依据。

此外,观察染色体实验报告还可以帮助我们研究染色体的功能。

染色体不仅仅是遗传物质的携带者,它们还参与了细胞的生物学过程。

例如,染色体在有丝分裂过程中负责维持细胞的稳定和遗传信息的传递。

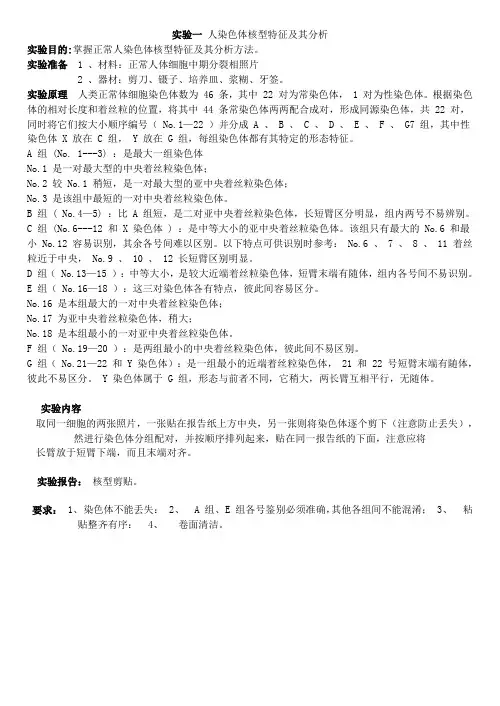

实验一人染色体核型特征及其分析实验目的:掌握正常人染色体核型特征及其分析方法。

实验准备 1 、材料:正常人体细胞中期分裂相照片2 、器材:剪刀、镊子、培养皿、浆糊、牙签。

实验原理人类正常体细胞染色体数为 46 条,其中 22 对为常染色体, 1 对为性染色体。

根据染色体的相对长度和着丝粒的位置,将其中 44 条常染色体两两配合成对,形成同源染色体,共 22 对,同时将它们按大小顺序编号( No.1—22 )并分成 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G7 组,其中性染色体 X 放在 C 组, Y 放在 G 组,每组染色体都有其特定的形态特征。

A 组 (No. 1---3) :是最大一组染色体No.1 是一对最大型的中央着丝粒染色体;No.2 较 No.1 稍短,是一对最大型的亚中央着丝粒染色体;No.3 是该组中最短的一对中央着丝粒染色体。

B 组 ( No.4—5) :比 A 组短,是二对亚中央着丝粒染色体,长短臂区分明显,组内两号不易辨别。

C 组 (No.6---12 和 X 染色体 ) :是中等大小的亚中央着丝粒染色体。

该组只有最大的 No.6 和最小 No.12 容易识别,其余各号间难以区别。

以下特点可供识别时参考: No.6 、 7 、 8 、 11 着丝粒近于中央, No.9 、 10 、 12 长短臂区别明显。

D 组( No.13—15 ):中等大小,是较大近端着丝粒染色体,短臂末端有随体,组内各号间不易识别。

E 组( No.16—18 ):这三对染色体各有特点,彼此间容易区分。

No.16 是本组最大的一对中央着丝粒染色体;No.17 为亚中央着丝粒染色体,稍大;No.18 是本组最小的一对亚中央着丝粒染色体。

F 组( No.19—20 ):是两组最小的中央着丝粒染色体,彼此间不易区别。

G 组( No.21—22 和 Y 染色体):是一组最小的近端着丝粒染色体, 21 和 22 号短臂末端有随体,彼此不易区分。

人类染色体组型分析

人类染色体组型分析是一项针对人类染色体的研究和分析。

染色体是一种体细胞内的结构,其中包含了人类遗传信息的大部分。

人类的染色体通常是成对存在的,每个细胞核中有23对染色体,其中包括22对常染色体和1对性染色体。

核型分析是一种通过显微镜观察和分析细胞核中染色体的形态和数量来确定染色体组型的方法。

通过染色体的显带图谱可以确定染色体的编号和结构异常,如染色体数目增加或减少、片段缺失、断裂、重排等。

FISH技术是一种利用荧光探针结合到特定区域的染色体上来分析染色体组型的方法。

这种技术可以用于检测染色体数目异常、结构重排、小片段缺失和重复序列等。

SNP分析是一种通过检测单核苷酸多态性位点来分析染色体组型的方法。

SNP是一种常见的基因变异形式,可以用于研究染色体间的基因关联性、种群遗传学研究和个体基因型的检测。

DNA测序技术是一种通过测定DNA序列来分析染色体组型的方法。

这种技术可以帮助确定染色体上的基因组结构、变异位点以及其对基因功能和疾病风险的影响。

此外,人类染色体组型分析还可以用于进化学研究、种群遗传学研究和个体基因型的检测。

通过对不同人群之间及个体间染色体组型的比较分析,我们可以了解人类种群间的遗传关系、进化历史和变异特征。

总结来说,人类染色体组型分析是一项研究和分析人类染色体的重要技术。

它在医学、生物学和人类遗传学等领域具有广泛的应用价值,为我们进一步了解和探索人类遗传信息的传递和变异提供了有力的工具。

人染色体观察一、 实验原理染色体是细胞遗传物的研究对象,分析染色体行为对于认识遗传物质的传递、复制、畸变等都有得要的意义。

所谓外周血培养即是将外周血接种在适当的培养基中进行培养。

人类外周血细胞本来是终末分化细胞,一般没有分裂能力,但经PHA(植物血球凝集素)或ConA等药物刺激后,转变成可分裂的转化细胞。

向培养物中加入适量的秋水仙素,使纺锤体微管解聚,这样细胞停留在中期,可以获得大量的分裂细胞。

用低渗盐溶液(一般是0.075mol/L的KCl)处理,使其中的红细胞及分裂相细胞膜和一部分细胞质除去,最后以气干法制片,可获得较好的染色体标本。

二、实验用品1、材料:人血2、试剂:RPMI1640(TC199或F10均可)培养液、小牛血清、肝素、PHA、10μg/ml秋水仙素、5%NaHCO3、0.075mol/L KCl、青、链霉素、1NHCl、姬姆萨染液、pH6.8磷酸盐缓冲液、冰醋酸、甲醇。

3、仪器设备:超净工作、显微镜、恒温水浴箱、冰载玻片、酒精灯等。

三、实验步骤1、培养液的配制和分装:在超净工作上,用吸管吸取RPMI1640液40ml、小牛血清10ml,用1ml注射器取肝素0.3ml、PHA0.5~1.0ml、青、链霉素0.3ml (各10000单位/ml)混合均匀后,用NaHCO3或1N HCl调整pH为7.2~7.4,分装于培养瓶中,每瓶ml,用胶布封口。

2、培养:用小瓶接种全血0.3~0.5ml左右,摇匀。

在37℃培养箱中培养68~72小时,培养终止前6~7小时加10μg/ml秋水仙素2-3滴。

3、收集细胞:自培养箱取出培养瓶,用吸管将培养物混匀,并移至10ml 刻度离心管内,以1000rpm离心6-8分钟。

4、低渗处理:吸去上清液,加入预热至37℃的O.4%KCl液7-8ml,用吸管吸打沉淀,使之混匀,放入37℃水浴箱中,静置20-30分钟。

5、预固定:加入新配制的固定液(甲醇:冰醋酸=3:1)1ml,吸打均匀,立即以1000rpm离心6-8分钟。

三、人类染色体形态观察和非显带核型分析实验学时:5 学时实验类型:综合性每组人数: 1 人/组一、实验目的通过实验掌握染色体核型分析的常用方法以及G分带的带型特征,初步会识别G分带人类染色体。

二、实验原理将一个细胞内的染色体按照一定的顺序排列起来构成的图像就称之为该细胞的核型(karyotype),这通常是用显微摄影得到的染色体相片剪贴而成。

在显带技术问世以前,人们主要根据染色体的大小、着丝粒的位置,将人类染色体顺次由1编到22号,并分为七组。

但要想精确、有把握地鉴别每条染色体是比较困难的。

70年代初出现了染色体显带技术,不仅解决了染色体识别困难的问题,而且为深入研究染色体异常及基因定位创造了条件。

将染色体标本用显带方法处理后,再用Giemsa染色,这类技术就称为G分带,通过显微摄影,就可得到G带染色体的显微相片。

三、主要仪器及试剂实验材料显微相片2张。

实验器材镊子、剪刀、胶水、实验报告纸。

四、实验方案1.取人体淋巴细胞有丝分裂中期染色体核型照片,用剪刀沿着每条染色体的四周按直线一一剪下(呈长方形),放在白纸上。

首先按每条染色体的大小顺序排列,然后参照着丝粒在染色体上的相对位置,仔细地一一进行配对。

一般先找出1、2、3号染色体进行配对,再依次为B组、G组、F组、E组,最后为C组。

配对完毕后,用浆糊按照一定的格式要求(附后),分别贴于实验报告纸上。

2.在分析结果中,写出该细胞的核型式,注明性染色体。

五、实验报告剪贴正常男性或女性染色体显微相片一张。

附人类染色体特征描述在进行染色体照片分析时,必须初步掌握人体各对染色体的形态特征,这是对常规标本进行核型分析的主要依据,现描述如下:A组:1-3号。

1号:是最大的染色体,具有中央着丝粒(约在染色体全长的1/2处。

以下简略为1/2、1/4、3/8等),在长臂近着丝粒处,偶可见到一个狭窄的次縊痕。

2号:较1号稍短,亚中着丝粒(3/8)。

3号:比2号短,为中央着丝粒(1/2)。

实验报告染色体的观察实验报告:染色体的观察引言:染色体是生物体内的遗传物质DNA(脱氧核糖核酸)在细胞分裂时可见的结构。

通过观察染色体的形态和数量,我们可以了解到生物的遗传特征和进化过程。

本实验旨在通过显微镜观察染色体的结构和变化,从而加深对遗传学的理解。

实验材料和方法:1. 显微镜:用于放大染色体的细节。

2. 染色体样本:可从动植物细胞中提取,如血液、植物叶片等。

3. 染色剂:如吉姆萨染液,可使染色体更清晰可见。

4. 盖玻片和载玻片:用于制作染色体样本的载体。

5. 显微镜玻璃片:用于制作染色体样本的压片。

步骤一:制备染色体样本1. 从动物或植物细胞中提取染色体样本。

2. 将提取的样本放在载玻片上,加入适量的染色剂。

3. 用盖玻片轻轻覆盖样本,使其均匀分布在载玻片上。

4. 用显微镜玻璃片轻轻压平样本,使其更加透明。

步骤二:观察染色体1. 将制备好的染色体样本放置在显微镜下。

2. 调节显微镜的放大倍数,逐渐增加放大倍数,观察染色体的形态和结构。

3. 注意观察染色体的数量、大小、形状以及有无异常。

结果与讨论:通过实验观察,我们可以发现染色体在显微镜下呈现出一定的特征。

正常情况下,人类细胞中的染色体通常呈现出46条,即23对。

其中,前22对为常染色体,最后一对为性染色体(男性为XY,女性为XX)。

不同物种的染色体数量和形态也存在差异,这是由于物种间的遗传差异和进化过程的结果。

染色体的形态也是观察的重点之一。

正常染色体通常呈现出X形或I形,两臂长度基本相等。

然而,在某些情况下,染色体可能发生异常,如染色体缺失、染色体重复、染色体交换等。

这些异常情况可能导致遗传疾病的发生,因此对染色体的观察和分析对于遗传学的研究具有重要意义。

实验中使用的染色剂吉姆萨染液,可以使染色体更清晰可见。

这是因为染色剂能够与染色体上的DNA结合,从而增加其对光的吸收能力。

通过染色剂的使用,我们可以更清楚地观察染色体的结构和细节,进一步了解其遗传特征。

观察染色体的实验报告观察染色体的实验报告引言:染色体是生物体内承载遗传信息的重要结构,对于理解生物遗传学和进化学具有重要意义。

本实验旨在通过显微镜观察染色体的形态、数量和结构,进一步探究生物遗传的奥秘。

实验材料与方法:1. 实验材料:新鲜的洋葱根尖、盐水、醋酸、苏木精、碘酒、显微镜、载玻片、盖玻片等。

2. 实验步骤:a. 将洋葱根尖切成约1cm长的段,放入盐水中浸泡5分钟,以软化细胞壁。

b. 将软化后的洋葱根尖放入醋酸中浸泡5分钟,以去除细胞内的色素。

c. 将处理后的洋葱根尖切成薄片,放入苏木精中染色5-10分钟。

d. 取出染色后的洋葱根尖片,用碘酒漂洗片上的苏木精。

e. 将洋葱根尖片放置在载玻片上,加盖玻片,用显微镜观察。

实验结果:通过显微镜观察,我们可以清晰地看到洋葱根尖细胞中的染色体。

染色体呈现出线状或棒状的形态,长度和粗细各异。

在细胞核内,我们可以看到染色体的数量不同,通常为2个、4个或更多。

染色体的结构也各不相同,有些呈现出明显的条纹状,而其他则较为均一。

进一步观察染色体的结构,我们可以发现染色体由两个相同的染色体单体组成,它们通过一个称为着丝粒的结构相连。

染色体的两端称为端粒,端粒的作用是保护染色体的稳定性。

在染色体的中央部位,我们可以看到一个称为着丝粒的结构,它在有丝分裂过程中起着重要的作用,帮助染色体正确分离。

讨论与分析:通过观察染色体的形态和结构,我们可以得出一些结论。

首先,染色体的数量和形态在不同生物种类之间有很大的差异。

例如,人类的染色体数量为46条,而洋葱的染色体数量为16条。

这种差异反映了生物进化过程中的多样性和适应性。

其次,染色体的结构与其功能密切相关。

染色体内含有大量的遗传信息,这些信息通过DNA分子编码。

染色体的结构稳定性对于保护遗传信息的完整性至关重要。

染色体的端粒和着丝粒等结构在染色体的复制和分离过程中起到关键的作用,保证了遗传物质的准确传递。

结论:通过本实验,我们成功观察了洋葱根尖细胞中染色体的形态、数量和结构。

人类染色体G带观察与核型分析一、实验目的掌握人类体细胞染色体组型分析的方法二、实验原理○1核型:染色体组型又称核型,是指将动物、植物、真菌等的某一个体或某一分类群(亚种、种、属等)的体细胞内的整套染色体,按它们相对恒定的特征排列起来的图像。

核型模式图是指将一个染色体组的全部染色体逐个按其特征绘制下来,再按长短、形态等特征排列起来的图像。

核型( karyotype )是指一个细胞内的整套染色体按照一定的顺序排列起来所构成的图像,通常是将显微摄影得到的染色体照片剪贴面成。

正常细胞的核型能代表个体的核型。

组型( idiogram )是以模式图的方式表示,它是通过对许多细胞染色体的测量取其平均值绘制而成的,是理想的、模式化的染色体组成。

它代表了一物种染色体组型的特征,核型的研究对人类医学遗传研究及临床应用,对探讨动植物起源、物种间亲缘关系、鉴定远缘杂种等方面都有重大意义。

○2带染色技术也称为改良的 iemsa 染色法。

因用 iemsa 染色,所以称为带。

它是目前应用最广泛的染色体分带技术之一。

染色体标本放到37℃胰酶中是带显示的一种预处理方式,它可以从染色体上抽取蛋白质特定的成分,从而经 iemsa 染色后获得良好一致的分带类型。

带的形成与 iemsa 染料的组成及染色特性分不开。

iemsa 染料即噻嗪-曙红染料,染色首先取决于两个噻嗪分子同DNA 的结合,在此基础上它们结合一个曙红分子,其次取决于一个有助于染料沉淀物积累的疏水环境。

通过胰前预处理可以使阴性带区的疏水蛋白被除去或使它们的构型变为更疏水状态。

从而造成了染色体蛋白质的差异,这种差异就是明暗相间的染色体带。

染色体带技术为染色体遗传病诊断、杂种细胞检定、特殊细胞株标记、染色体的识别等开创了一系列检测方法,大大加速了染色体研究的进展。

○3对任何一个染色体的基本形态学特征来说,重要的参数有3个:描述染色体的三个参数: 1.相对长度:指单个染色体长度与包括X(或Y)染色体在内的单倍染色体总长之比,以百分率表示。

一、实验目的1. 了解染色体的基本结构和功能;2. 观察染色体在有丝分裂过程中的变化;3. 掌握染色体观察的基本方法。

二、实验原理染色体是生物细胞核内的一种结构,由DNA和蛋白质组成,是遗传信息的携带者。

染色体在有丝分裂过程中发生形态和数量的变化,通过观察染色体的变化,可以了解细胞的遗传特性。

三、实验材料与仪器1. 材料:洋葱根尖、显微镜、载玻片、盖玻片、滴管、镊子、培养皿、铅笔、质量分数为15%的盐酸、体积分数为95%的酒精、质量分数为0.01g/ml的龙胆紫(或紫药水);2. 仪器:显微镜、恒温培养箱、解剖镜、电子天平、离心机、酒精灯、烧杯、移液管等。

四、实验方法1. 洋葱根尖的培养:提前3—4天将洋葱种植在培养皿中,放入恒温培养箱中培养;2. 解离:将洋葱根尖用刀片切下,放入装有盐酸和酒精的烧杯中,在室温下解离5分钟;3. 漂洗:将解离后的洋葱根尖用蒸馏水漂洗10分钟;4. 染色:将漂洗后的洋葱根尖放入装有龙胆紫的烧杯中,染色5分钟;5. 制片:将染色后的洋葱根尖用镊子夹取,放在载玻片上,用盖玻片覆盖,制成装片;6. 镜检:将装片置于显微镜下,观察染色体的形态和变化。

五、实验结果与分析1. 染色体结构:染色体由DNA和蛋白质组成,呈线状或棒状,具有明显的着色性。

在显微镜下观察,可以看到染色体由主缢痕、次缢痕和染色体臂组成。

2. 染色体数量:在洋葱根尖细胞有丝分裂前期,染色体数量为2N(二倍体),有丝分裂后期染色体数量为4N(四倍体)。

3. 染色体变化:在有丝分裂过程中,染色体发生以下变化:(1)有丝分裂前期:染色体开始凝缩,染色体臂变短,染色体数量加倍;(2)有丝分裂中期:染色体排列在细胞中央,形成赤道板;(3)有丝分裂后期:染色体开始分离,染色体臂变长,染色体数量减半;(4)有丝分裂末期:染色体解缩,染色体臂变长,染色体数量减半。

六、实验讨论1. 本实验通过观察洋葱根尖细胞有丝分裂过程中染色体的变化,了解染色体的结构和功能,以及染色体的数量变化规律;2. 在实验过程中,要注意染色剂的选择和浓度,以确保染色体观察的准确性;3. 本实验为定性观察,不能直接测量染色体数量和形态变化,需要结合理论知识进行分析。