《国家财政》公开课教案

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:4

《国家财政》教案一、教学目标1. 知识与技能目标:(1)学生能够了解国家财政的基本概念,如财政收入、财政支出、财政赤字等。

(2)学生能够掌握本课所学的生词和短语,如:国家财政、财政收入、财政支出等。

(3)学生能够初步分析国家财政的作用和影响。

2. 过程与方法目标:(1)通过阅读课文,学生能够提高阅读理解能力。

(2)通过小组讨论、展示等方式,培养学生的合作意识和表达能力。

3. 情感态度与价值观目标:(1)激发学生对国家财政的兴趣和热爱。

(2)培养学生关注国家经济、关心社会民生的思想意识。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)学生能够了解国家财政的基本概念,如财政收入、财政支出、财政赤字等。

(2)学生能够掌握本课所学的生词和短语。

2. 教学难点:(1)学生如何理解国家财政的作用和影响。

(2)学生如何运用所学知识进行口头表达和交流。

三、教学过程1. 导入新课:(1)通过播放国家财政的图片和视频,让学生感受国家财政的魅力。

(2)引导学生谈论自己对国家财政的了解和印象。

2. 学习课文(1)自主阅读:学生自主阅读关于国家财政的课文,了解大意。

(2)生词讲解:教师讲解课文中的生词和短语,学生跟读并记忆。

(3)合作探究:学生分组讨论课文内容,分享自己的理解和发现。

(4)整体理解:教师带领全班同学共同梳理课文内容,确保每个同学都能理解课文。

3. 深入探讨(1)国家财政的作用和影响:教师引导学生探讨国家财政的作用和影响,如促进经济发展、改善民生等。

(2)国家财政的管理和改革:教师引导学生探讨国家财政的管理和改革,如税收制度改革、预算管理改革等。

(3)学生结合自己的实际,谈谈自己对国家财政的看法和建议。

宏观经济学公开课教案第一节:宏观经济学的基本概念与原理宏观经济学是研究整个国民经济运行规律的学科,它关注的是宏观层面的经济现象和经济变量。

本节将介绍宏观经济学的基本概念与原理。

1. 宏观经济学的定义与研究对象宏观经济学是研究整个国民经济总体运行规律的学科,其研究对象包括国民生产总值、失业率、通货膨胀率等宏观经济变量。

2. 宏观经济学的基本原理宏观经济学的基本原理包括总需求与总供给的平衡、通货膨胀与失业之间的关系、经济增长与生产要素的投入等。

3. 宏观经济学的重要指标宏观经济学中的重要指标包括国民生产总值、消费者物价指数、失业率、货币供应量等,这些指标能够反映一个国家或地区的经济状况与发展水平。

第二节:宏观经济学的经济周期理论宏观经济学的经济周期理论是研究经济波动和周期性变化的理论体系。

本节将介绍宏观经济学的经济周期理论。

1. 经济周期的定义与特征经济周期是指经济活动在一定时期内的波动和变化,其特征包括周期性、波动性和不规则性。

2. 经济周期的阶段经济周期通常包括繁荣期、衰退期、萧条期和复苏期四个阶段,不同阶段的经济表现各不相同。

3. 经济周期的原因与影响因素经济周期的形成与多种因素相关,包括内外部冲击、投资与消费需求、货币政策等。

这些因素会对经济波动产生影响。

第三节:宏观经济政策与经济管理宏观经济政策是指通过调控经济运行来实现宏观经济目标的政策手段。

本节将介绍宏观经济政策与经济管理的相关内容。

1. 宏观经济政策的分类与目标宏观经济政策可分为货币政策和财政政策两大类,其目标包括稳定物价水平、促进就业、实现经济增长等。

2. 货币政策的工具与调控手段货币政策的工具包括利率、货币供应量等,通过调整这些工具来实现经济调控的目标。

3. 财政政策的工具与调控手段财政政策的工具包括税收和政府支出等,通过调整这些工具来实现经济调控的目标。

第四节:宏观经济学的国际视野宏观经济学的国际视野是指宏观经济学在国际经济领域中的应用和研究。

国家财政公开课教案一、教学目标1. 让学生了解国家财政的基本概念和作用。

2. 使学生掌握国家财政的收入来源和支出用途。

3. 培养学生对国家财政的认知兴趣和责任感。

二、教学重点与难点1. 教学重点:国家财政的基本概念、作用、收入来源和支出用途。

2. 教学难点:国家财政的收入来源和支出用途的具体内容。

三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生思考国家财政的意义和作用。

2. 使用案例分析法,以具体案例让学生了解国家财政的实际运作。

3. 运用小组讨论法,培养学生的团队协作能力和口头表达能力。

四、教学准备1. 准备相关PPT课件,展示国家财政的基本概念和作用。

2. 收集一些关于国家财政的案例,用于课堂分析和讨论。

3. 准备一些问题,引导学生思考和讨论国家财政的相关话题。

五、教学过程1. 导入:通过播放一段关于国家财政的短视频,引起学生的兴趣,并提问:“你们认为国家财政是什么?”2. 讲解:介绍国家财政的基本概念、作用、收入来源和支出用途,结合PPT课件进行讲解。

3. 案例分析:分享一些关于国家财政的案例,让学生了解国家财政的实际运作,并引导学生进行分析。

4. 小组讨论:将学生分成小组,让他们就国家财政的相关话题展开讨论,并提出问题引导他们思考。

5. 总结:对课堂内容进行总结,强调国家财政的重要性和作用。

6. 作业布置:让学生课后查找一个关于国家财政的案例,并在下节课上进行分享和讨论。

六、教学延伸1. 让学生了解我国国家财政的历史发展和现状。

2. 引导学生关注国家财政政策的变化及其对经济和社会的影响。

3. 鼓励学生关注国家财政领域的热点问题,提高自己的综合素质。

七、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评估他们的参与程度。

2. 作业完成情况:评估学生课后作业的质量和完成情况。

3. 小组讨论:评价学生在小组讨论中的表现,包括团队合作和口头表达能力。

八、教学反馈与调整1. 根据学生的课堂表现和作业情况,及时了解他们在国家财政知识方面的掌握程度。

高一语文公开课授课教案参考五篇为学生制定适当的学习教案,并确认和协调达到目标的最佳途径,是教师作为学生学习的促进者的重要任务之一,传统备课中的目标确定是一种知识的预设。

下面小编给大家带来关于高中二年级语文教案。

高中二年级语文教案1《六国论》教学目的:1、掌握并积累文中重要字、词、句。

2、理清全文的写作思路,理解本文的写作目的。

3、学习史论的常规写法和借古讽今的手法。

教学时间:2课时教学流程:一、导入《三字经》中有一句话:“苏老泉,二十七,始发奋,读书籍”,这个苏老泉,就是苏洵,号老泉。

他二十七岁刻苦攻读,博览群书,潜心钻研。

由于他下笔顷刻数千言,语言晓畅,雄辩有力,深得欧阳修的赏识。

嘉佑年间,欧阳修把他写的22篇文章推荐给朝廷,一时名动京城,文人争相模仿,因此苏洵把自己的文集命名为“嘉佑集”。

课文《六国论》选自《嘉佑集·权书》。

我们一起来学习《六国论》,看看苏洵是如何评论六国灭亡的。

二、梳理重要字词句(更多注释翻译在书本上)文中重要实词有互、率、判、与、速古今异义、使动、名作状、句式:状后、被动、定后请同学翻译重要语句(勾画语句——同学思考斟酌——上黑板书写——师生共评)三、揭示写作目的(从文章最后一句话“苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣”的翻译过渡)苏洵用这句话收束全文,有没有什么目的和意图呢?广阔的天下,指出谁的天下?为国者是谁?——北宋,北宋当权者——如果凭借北宋这么大的天下,采取下策,重蹈六国灭亡的覆辙,比六国还不如了。

采取下策,是什么样的策略?——像六国一样的,赂敌求和的妥协策略。

苏洵说的是“苟”,如果,那现实情况呢?北宋建国后一百多年间,北宋军队与契丹、西夏的军队大小六十余战,败多胜少,到北宋中期,军费开支浩大,财政入不敷出,社会矛盾尖锐,政治上--,军事上骄堕无能,外交上极端软弱。

苏洵写作本文的年代(1004年),契丹大举进攻,直逼黄河北岸的州城下,威胁宋都,宰相寇准力主抗辽,宋打了胜仗,北宋统治者面对有利的形势却屈辱求和,与之订立了“渊之盟”,答应每年向辽缴纳白银10万两,丝绢20万匹。

第3课时国家行政机关1教学分析【重点难点】教学重点:国家权力机关的执行机关。

教学难点:行政机关必须依法行政。

2教学过程一、导入新课图一图二图三思考:图一至图三中的工作人员分别是哪些政府部门的工作人员?提示:图一是交通警察,属于公安部门;图二是税务人员,属于税务部门;图三是工商人员,属于工商部门。

教师总结:行政机关是依据宪法设立的,依法行使国家行政职权,组织和管理国家行政事务的国家机关。

二、新课讲授目标导学一:国家权力机关的执行机关活动一:时事再现在第十三届全国人大常委会第十次会议上,生态环境部部长受国务院委托,作2021年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

报告指出,全国大气和水环境质量进一步改善,土壤环境风险得到根本管控,生态系统格局整体稳定,核与辐射平安水平稳固提升,环境风险态势保持稳定。

总的来看,我国生态环境质量持续改善,出现稳中向好趋势,但成效并不稳固,稍有松懈就有可能出现反复。

思考:生态环境部部长受国务院委托向全国人大常委会作报告,这说明了什么?提示:我国的国家行政机关是国家权力机关的执行机关。

我国行政机关由国务院及其领导的地方各级人民政府组成;环保部门的年度工作完成情况受到全国人大的监督等。

活动二:案例分析设计意图:引导学生从具体事件中感受国家行政机关是国家权力机关的执行机关。

1.阅读教材“探究与分享〞栏目,从中提炼出市政府与市人大之间相互关系的信息。

2.小组交流答案,鼓励学生互相点评,共同探究。

3.展示观点。

市人大常委会通过一系列决议、决定,市政府部署落实,跟踪督办,并及时汇报,说明市政府是市人大的执行机关。

可鼓励学生进一步探究,市政府为什么要贯彻执行市人大的决议、决定?教师总结:国家行政机关是国家权力机关的执行机关,负责贯彻执行国家权力机关通过的有关法律、决议和决定。

4.漫画展示5.行政机关为什么要为人民效劳?教师强调:人民是国家的主人,行政机关的权力来自人民的授予。

行政机关必须全心全意为人民效劳,努力建设人民满意的效劳型政府。

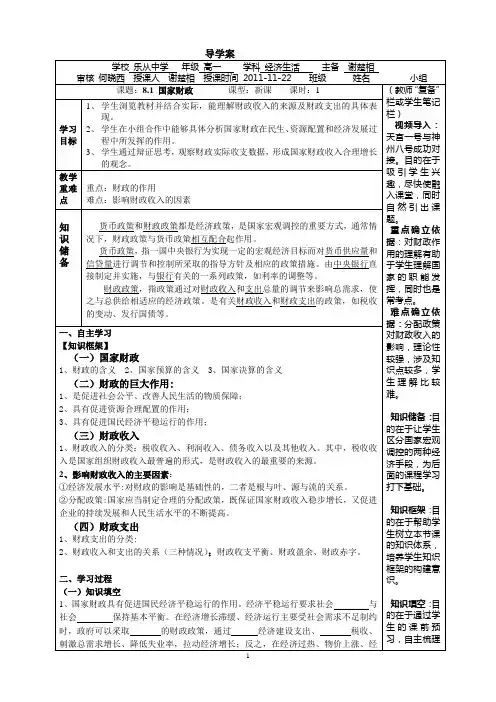

国家财政(教学设计)

李冰姜

一、教学目标

1、知识目标

知道财政含义,了解财政收入的形式和我国财政支出的具体用途;识记预算、决算、财政收支平衡和财政赤字的含义;领会影响财政收入的主要因素;理解财政的巨大作用。

2、能力目标

通过分析影响财政收入的因素,培养学生的辩证思维能力;通过分析当前的政府的活动,培养学生分析解决实际问题的能力;通过分析财政收入与支出之间的关系,归纳财政的作用,使学生更好地掌握分析与综合的思维方法。

3、情感、态度和价值观目标

感受我国财政的性质、功能和使用原则,增强对国家的理解与热爱之情;关心财政支出的内容,关注国家与社会发展,增强主人翁意识。

二、教学的重点和难点:

1、教学重点

影响财政收入的因素;财政作用

2、教学难点

财政政策

三、教学方法:启发式、问题探究式、合作探究式

四、教学过程:

(一)了解财政收支的关系

国家的收支有他专门的称呼称为财政收入和财政支出,这二者是国家参与社会分配的两方面。

二者合起来就叫财政。

而到底该收多少?支多少?那就得靠预算,预算执行的结果就叫决算。

预、决算的结果有三种:多“财政盈余”,少“财政赤字”,差不多“财政收支平衡”(二)走进财政

知道我们国家目前的财政收支情况吗?我们一起来看看:

出示幻灯:根据2011年财政预算报告,全国财政支出为100000亿元,财政收入约为90000亿元.

师:看来是属于财政赤字了。

那如果是你的家庭出现赤字了,钱不够花,你们会如何解决?

学生回答:

师:看来有二种解决方案,一、通过各种途径增加自己的收入,二、尽可能节约,减少支出。

那如果是国家的话,是不是也能用这种多增加点收入或少支出点开支来解决这一财政赤字问题呢?

【出示幻灯:探究一“多收点?”】

提示:P66-67国家获得收入的来源是什么?

影响国家收入的因素有哪些?

(课堂活动:学生看书讨论交流)

师:要想研究多收点的可能性,首先必须搞清楚国家收入的来源是什么?其次就是要搞清楚在这些来源里,国家能不能通过多收点这种方式来解决面临的财政赤字问题第一个问题:来源

学生:国家财政收入的来源有税收收入、利润收入、债务收入以及其他收入。

其中主要

的来源是税收收入。

师:为什么主要收入是来自于税收?利润又是来自于哪呢?

学生:因为税收征收面广,最稳定可靠。

利润是国有企业的利润。

第二个问题:能否多收

学生讨论回答:

师总结:(结合今年个税调整实例)从学生的分析中可以看出,

第一:债务是一种解决财政赤字的方法之一,因此,在经济萧条期往往国家都会大量增发国债。

但是发多少也是有限度的,必须在经济水平允许的范围内才行。

其次我们发现,在社会财富总量如果一定的情况下,国家收入的增加会影响,人民生活水平和购买力的提高,影响企业扩大再生产能力最终影响整个经济的发展。

(财政收入是不是越多越好?)

这就违背了国家形成财政收入的本意,财政目的是为了保证人民生活、促进经济发展。

因此在社会财富总量一定的前提下,要有一个合理的分配政策。

那么达到什么样状态的分配政策才是最合理的呢?

第三如果想增加收入,最关键还是经济发展水平。

只有经济发展水平不断提高,社会财富不断增加,才能保证国家财政收入持续增长。

经济发展水平才是影响财政收入的基础性因素,才是解决财政赤字的根本性措施。

总结:国家财政收入的来源是多样化的,有税、利、债、费,但不是想多收就能多收的,一要受分配政策影响,二受国家的经济发展水平影响,其中经济发展水平才是最根本的。

财政收入最终是为了保证人民生活、促进经济发展。

【出示幻灯:探究二:少支一点?】

提示:P65-67国家财政支出的用途有哪些?

结合我们的实际生活体验想想国家财政是否可以少支出?为什么?

第一个问题:支出

师:要明确这个方案是否可行,首先我们也是明确国家对筹集的财政资金是如何进行分配和使用的。

也就是说得明确财政支出到底有哪些用途,摸清了他的支出方向后,再结合我们的实际生活体验想想国家财政是否可以少支出?为什么?

学生:经济建设支出

社会保障支出。

(目前社会保障还不是很完善,不能减少只能增加,因为涉及人民生活、社会公平和谐)

科教文卫事业。

(教育投入还不均衡,择校、教育移民。

卫生保障体系不健全,特别是农村医疗条件不足,不能减少,涉及人民生活、社会公平)

行政管理和国防支出。

(目前行政管理费用,特别是三公支出大,可以减少。

国防安全问题,不行)

债务支出。

不行。

师:看来因为财政支出关系到人民生活水平的提高,社会的公平和谐,经济的发展。

要减少财政支出也很困难。

显示幻灯:按照常理,财政赤字时期,政府应是紧缩财政支出,但为何有时政府反而会扩大财政支出,这是为什么?比如:听过08年的金融危机吧?整个世界经济都受到了08金融危机的影响,以我们永康为例,永康以外贸形经济为主,受08金融危机影响,09年企业外贸形势不理想,订单减少,产品积压,而另一方面,受经济大环境的影响人民消费欲望降低,导致社会上总供给大于总需求,总体经济形势并不乐观。

而我们永康却是在09年提出要拿出大量财政预算用来修建农田水利:还用4万亿资金来刺激内需

展示图片:永康农田水利建设图;4万亿资金撬动经济。

第二个问题:作用

请问:(当时有人就提出质疑:此时永康大搞建设,修建水利,没有必要,你觉得政府选在这个时候提出建水利有什么好处吗?也有人提出如果非要支出那就让企业或个人来支出建设,你觉得企业会愿意吗?如果是你你愿意吗?4万亿资金来救市,有什么意义?)问题一:

学生:有必要,原因略

师:由此可见,农田水利建设一方面有利于提高人民生活质量,另一方面也是为了提供就业岗位,增加消费,最终拉动经济增长。

由此可见国家通过扩大财政支出,加大财政赤字,反而起到了促使总供给与总需求的协调,最终保证了经济的平稳运行,拉动经济的发展。

那种在经济增长滞缓、经济运行主要受需求不足制约时,政府运用的增加经济建设支出、减少税收,来刺激经济增长,的那种政策,我们就叫他为扩张性财政政策。

那么经济发展情况相反时,就能运用相反的措施来,那就叫紧缩性财政政策。

因此从去年开始随着需求增加,物价上涨,政府开始对部分行业的财政支出进行优化调整,减少在这部分行业的支出比如房地产行业。

由此可见通过这二种财政方式的运用,财政起到了促进国民经济平衡运行的作用。

由此可见,财政赤字是不是一定不好?不一定,当然长期赤字也不好。

问题二:

学生:愿意,不愿意(哪些时候企业不愿意?)利润、风险……

师:国家财政具有促进资源合理配置的作用。

(神八投入、青藏铁路等)

二种方案讨论完毕,我们发现,国家财政分配可远比家庭财务安排复杂的多了。

财政收入与支出都不是想任意多收点就能多收点想少支点就能少支点的,因为财政通过收入与支出最终会影响人民生活水平,企业正常运转,总供给总需求的平衡,资源的合理配置,经济的发展,社会的公平安定等。

因此财政收支最终比例如何,得看上述这些问题能否得以合理解决。

归纳因素我们发现,财政在确定最终比例关系时主要考虑三方面内容,一通过财政的收支,能否为促进社会公平、改善人民生活提供必要的物质保障。

二、通过财政的收支,能否起到促进资源合理配置的作用。

三通过财政的收支能否促进国民经济平稳运行。

这是财政收支比例规划的最终目的,也是财政在整个国民经济中发挥的重要作用。

课堂小结

这节课我们重点学习了国家财政的有关知识,知道了财政收入和支出的相关常识,明确了财政在我国社会生活中所起的重要作用。

希望通过本节课的学习,同学们能学会观察和分析国家财政措施中蕴含的经济生活道理,并能积极支持国家财政工作。

简要说明:

本节课内容为《经济生活》第三单元第八课第一框。

设计本课教学时,主要设想通过本课的学习,让学生能够充分了解财政与百姓生活的联系,体会财政对国家经济的发展的巨大作用。

对国家发展充满信心,活动设计上注重体现新课程理念,发挥学生主体作用,以学生参与为主,通过学生对身边事物,让学生体会到财政离我们并不远。

在选材方面主要选取国家近几年的经济发展数据,让学生通过数据对比了解国家发展成就,增强荣誉感和自豪感。

教学重点为财政的作用和财政收入,对于重点主要利用事例和对比让学生领会。

教学难点为财政促进国民经济平稳运行。

难点突破方面采用视频介绍,教师讲解为主。

希望通过教学学

生树立为国家经济建设做贡献的观念。