魏晋南北朝时期的社会经济

- 格式:ppt

- 大小:1.62 MB

- 文档页数:28

魏晋南北朝时期社会经济变迁魏晋南北朝时期,是中国封建社会的一个重要历史时期。

这一时期,经济、政治、文化等方面都发生了很大的变化。

尤其是社会经济方面,发生了一系列变革,包括社会制度、生产方式、商品流通、交通运输等方面。

本文将从多个方面探讨魏晋南北朝时期的社会经济变迁。

一、社会制度变迁魏晋南北朝时期,中国将封建社会的基础从土地所有权转向人身所有权。

这意味着,官僚阶级和地主阶级把土地分割成个人所有的田地,这种割据制度在当时被称为“井田制度”。

井田制度的出现使得土地成为了个人财产,可以自由买卖,而不再是完全属于官家或地主的集体财产。

这种制度使得农民有了更大的自由和动力去开垦土地,提高了土地的利用率,也为商品流通提供了更多的生产资料。

二、生产方式变革魏晋南北朝时期,农业生产方式发生了很大的变化。

主要表现在:1、农业生产加强细分这一时期,农民们普遍采用多种作物轮作的方式,以增加农产品的多样性和减少单一作物的病虫害发生率。

同时,农民们还通过改良种植方式,提高农业劳动生产率。

2、手工业加强农村手工业成为了当时社会生产的重要部分,如织布、陶瓷、安针、易筋经等手工业生产。

手工业生产的提高和发展依赖于井田制度让农民们有了更多的自由时间和更好的生产条件。

同时,手工业还提供了新的市场和交易方式,促进了商品流通。

3、矿业和铸造业的发展魏晋南北朝时期,矿业和铸造业很快发展起来。

这主要是由于官府和地主们看到了矿石的商业价值和与之相关的生产工具的重要性。

由于矿业和铸造业的繁荣,整个社会获得了许多新的产品和生产方式。

三、商品流通变革魏晋南北朝时期,商品流通得到了进一步的发展,并逐渐形成了全国性的市场。

与此同时,城市开始崛起,城市人口增长加快。

这些都是由于社会经济的变革和农业发展的推动。

1、货币流通的普及货币的使用在这一时期得到了普及,尤其是当时的“五铢钱”成为了一种广泛使用的货币。

除了大规模发行近似公制的铜铸货币之外,还有许多零散的金银和骨质货币。

魏晋南北朝时期社会经济的差异与发展在中国历史上,魏晋南北朝时期被认为是一个充满变革、沧桑和契机的时期。

这个时期经历了魏、晋、南北朝五百多年的漫长时光,社会经济也因此发生了巨大的变化。

本文将从地理、人口、农业、手工业、商业、铁路、货币和税收等多个方面来探讨魏晋南北朝时期社会经济的差异与发展。

一、地理因素魏晋南北朝时期,疆土的分裂不仅给政治带来了难以调和的矛盾,更为重要的是,各地的经济发展水平也因此出现了巨大的分化。

其中,南方地区自然条件优越,以水稻为主食,农业发达,而北方地区则较为贫瘠,以小麦和高粱为主食,农业落后。

二、人口问题由于魏晋南北朝的政治混乱,人口的迁移率相当高,其中又以南方的人口迁徙最为频繁。

这些落叶归根的南方人口,将他们的技术、经验和土地战略带到了中原,进而带动了中原地区的经济发展。

三、农业农业是当时经济的基础,南方的水稻种植充分利用了江河湖泊、水系和气候等地理特点,形成了以水稻为主,小麦、棉、茶、桑、麻、柑、橙等为配套的农业生产布局。

而北方由于自然条件的限制,土地肥沃度不高,加之长期受到外族侵扰和战争的破坏,其农业水平则相对落后。

四、手工业手工业是当时经济活动的重要组成部分之一,手工业的发展也反映出相应地区的经济水平。

南方地区的手工业以丝绸、竹编、茶器、瓷器、铜器、银器和药物等为代表,而北方手工业则以皮草、陶瓷、麻织品、金银器等为主。

在此基础上,南方人民发展了各种工匠手工业和手工艺,天下名品,如江南巨练、苏州园林、中国茶文化、中国瓷器等都是广泛传布的;而北方的人则以玉雕、钟表、铸铁、马具、高级武器和钢铁等为代表。

然而,时代的变革革命,使得手工业逐渐失去了的地位,成为大工业的其中一个组成部分。

五、商业由于南方的河港、湖港和海港相对于北方,交通渠道较为畅通。

因此,南方的商业经济相对较为发达。

随着南北交流加强,南方商品逐渐流向北方,也带来了南北贸易的繁荣。

在商业发育方面的代表景象为当时的茶马古道、水陆交通运输,以及各种手工艺品的制作,这些都为南北地区的经贸和文化互通提供了优质的条件。

魏晋南北朝时期的经济政策与社会发展魏晋南北朝时期,是中国历史上一个重要的时期。

在这个时期,经济政策和社会发展相互影响,相互促进,形成了当时的特殊社会形态。

一、经济政策1. 重农抑商魏晋南北朝时期,由于战争频繁,造成了大量的人口减少和经济破坏。

这时,政府采取了“重农抑商”的经济政策,以促进农业生产和加强国家财政。

同时,政府加强了封建地主的地位,以增加土地的开垦和收税。

2. 发展手工业在经济政策中,政府还鼓励手工业的发展。

手工业对当时的经济发展非常重要,因为它是当时唯一的工业形式。

政府通过降低税收和贷款来鼓励手工业的发展,以提高市场供给和改善人民生活。

3. 发展商业虽然“重农抑商”是当时的主要经济政策,但也允许商业的自由发展。

政府对商人的税收比较松散,同时也鼓励市场竞争,以增加国家财政的收入。

二、社会发展1. 地主经济在魏晋南北朝时期,封建地主阶层占据了社会的主体地位,形成了一种“地主经济”模式。

地主拥有大量的土地和农民,因此,他们掌握了生产力的大部分,同时也掌握了社会的最高权力。

2. 匠人阶层在手工业发展的背景下,匠人阶层也崛起了。

匠人有高超的技艺和较高的社会地位,他们通常是手工业的主要从业者,也是财产阶级的重要组成部分。

3. 农民阶层在当时的社会中,农民阶层数量庞大。

尽管他们的地位比其他阶层低,但仍然是当时经济发展的重要支柱。

政府在经济政策中,加强了对农业的支持,以保证农民的生产和生活。

4. 思想文化魏晋南北朝时期,是中国文化的一个重要时期。

在这个时期,儒家思想逐渐衰落,道家和佛家思想开始发扬光大。

佛教在魏晋南北朝时期开始在中国传播,改变了当时人们的宗教信仰和思想观念。

总结魏晋南北朝时期,在经济政策和社会发展方面,形成了一种特殊的经济模式和社会形态,与当时的政治、文化等方面相互影响。

通过对当时的经济政策和社会发展的分析,我们可以更好地理解中国历史上的这个特殊时期。

魏晋南北朝时期的社会经济状况魏晋南北朝时期,是近两千年中国历史上的一个重要时期,标志着中国迎来了统一时期的结束,进入了分裂时期。

这段时期的社会经济状况呈现出了复杂而多变的特点。

一、农业的发展魏晋南北朝时期,农业生产依然是国民经济的主要产业。

大量的人口从事农业生产,尤其是南方地区因为地形优越,一直是我国的粮仓。

在农业生产中,水利是发展农业的重要条件之一。

在此期间,南方的水利建设得到了很大的发展,引进了多种水稻品种,提高了农业生产的水平。

而在北方,由于地形条件差,粮食生产一直受到限制,因此大量的人口不得不转向手工业或商业生产。

二、手工业的兴盛在魏晋南北朝时期,手工业得到了广泛的发展。

制陶业、织造业、铁器制造等手工业生产都得到了很大的改善。

这与时期社会阶级之间的分化是分不开的,富有的地主阶级不断地投资手工业,使得手工业的生产规模不断扩大。

而贫困的农民在自然灾害时,也会选择从事手工业以应对生计问题。

三、商业经济的发展魏晋南北朝时期,商业经济得到了很大的发展。

自中唐以来,唐代末年的唐末五溪人,也称作江南五大家,这五家人都是商人出身,举世闻名。

南方,特别是长江流域的商业繁荣达到了空前的规模,而北方地区和西北地区的商业则以丝绸和马匹的贸易为主。

同时,由于文化的发达,书籍出版的技术发展,为商人们提供了更加方便快捷的信息交流手段,也促进了商业经济的发展。

四、社会结构变化经济的发展也带来了社会结构的变化。

魏晋南北朝时期,由于战乱和自然灾害等原因,社会阶级之间的分化达到了前所未有的程度。

而此时代表着地主阶级利益的士族阶层建立了自己的政治势力,在社会中处于相对强势地位。

而在经济受到破坏的北方地区,由于生活条件不佳,贫困者越来越多,而贫困者们多次发动了大规模的起义,对社会稳定造成了很大的冲击。

总的来说,魏晋南北朝时期的社会经济状况呈现出了多变、复杂的特征。

经济的发展带来了社会结构的变化,而社会阶层之间的分化也促进了经济的发展。

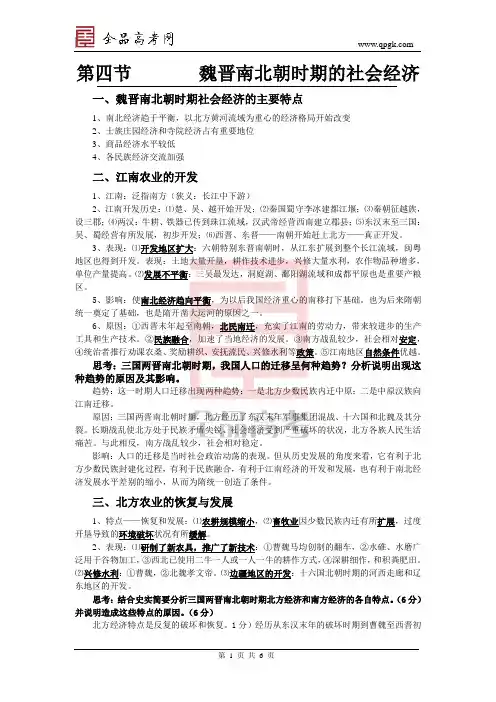

第四节魏晋南北朝时期的社会经济一、魏晋南北朝时期社会经济的主要特点1、南北经济趋于平衡,以北方黄河流域为重心的经济格局开始改变2、士族庄园经济和寺院经济占有重要地位3、商品经济水平较低4、各民族经济交流加强二、江南农业的开发1、江南:泛指南方(狭义:长江中下游)2、江南开发历史:⑴楚、吴、越开始开发;⑵秦国蜀守李冰建都江堰;⑶秦朝征越族,设三郡;⑷两汉:牛耕、铁器已传到珠江流域,汉武帝经营西南建立郡县;⑸东汉末至三国:吴、蜀经营有所发展,初步开发;⑹西晋、东晋——南朝开始赶上北方——真正开发。

3、表现:⑴开发地区扩大:六朝特别东晋南朝时,从江东扩展到整个长江流域,闽粤地区也得到开发。

表现:土地大量开垦,耕作技术进步,兴修大量水利,农作物品种增多,单位产量提高。

⑵发展不平衡:三吴最发达,洞庭湖、鄱阳湖流域和成都平原也是重要产粮区。

5、影响:使南北经济趋向平衡,为以后我国经济重心的南移打下基础。

也为后来隋朝统一奠定了基础,也是隋开凿大运河的原因之一。

6、原因:①西晋末年起至南朝,北民南迁,充实了江南的劳动力,带来较进步的生产工具和生产技术。

②民族融合,加速了当地经济的发展。

③南方战乱较少,社会相对安定,④统治者推行劝课农桑、奖励耕织、安抚流民、兴修水利等政策。

⑤江南地区自然条件优越。

思考:三国两晋南北朝时期,我国人口的迁移呈何种趋势?分析说明出现这种趋势的原因及其影响。

趋势:这一时期人口迁移出现两种趋势:一是北方少数民族内迁中原;二是中原汉族向江南迁移。

原因:三国两晋南北朝时期,北方经历了东汉末年军事集团混战、十六国和北魏及其分裂。

长期战乱使北方处于民族矛盾尖锐、社会经济受到严重破坏的状况,北方各族人民生活痛苦。

与此相反,南方战乱较少,社会相对稳定。

影响:人口的迁移是当时社会政治动荡的表现。

但从历史发展的角度来看,它有利于北方少数民族封建化过程,有利于民族融合,有利于江南经济的开发和发展,也有利于南北经济发展水平差别的缩小,从而为隋统一创造了条件。

魏晋南北朝时期社会经济和政治文化变迁研究魏晋南北朝时期(公元220年-589年)是中国历史上一个动荡的时期,也是一个蕴含巨大历史意义的时期,这个时期的社会经济、政治文化呈现出了令人瞩目的变化和转折。

一、社会经济的变革1. 人口的大量减少魏晋南北朝时期是中国人口数量急剧下降的时期。

魏、晋时期,中国的人口数量已逐渐减少到汉末时的1/3左右,到南北朝时期更是减少到晋朝时期的1/4左右,造成了许多经济、军事、文化等各个方面的影响。

2. 土地和生产的重心转移魏晋南北朝时期,由于人口的大量减少,大量农村人口转而涌向城市,对土地使用的压力也就逐渐减少。

因此,土地和生产的重心也逐渐向城市转移。

在城市中,经营商铺、专门手工制作、工艺品和礼制几乎成为了最主要的经济活动。

3. 社会阶层的变化在魏晋南北朝时期,随着人口减少和城市的兴起,社会阶层的变化也愈加显著。

由于农业生产的衰落,地主阶层的地位逐渐减弱,而商业、手工制作等产业的兴起,则使得官僚和手工业工人逐渐成为社会的主要支柱。

二、政治文化的变革1. 政治体制的改变南北朝时期,在政治体制上也发生了诸多变革。

此时,大量的政治权力移交到了皇帝和中央集权的手中。

但是,这并并没有使中央政府的实力增强,而是导致了权力的扩散和分散。

这种权力分散使得政府的决策难以实现,并导致了斗争的激烈化。

2. 文化思想的变迁魏晋南北朝时期也是中国思想和文化史上的一个重要时期,新思想的崛起对中国历史产生了极为深远的影响。

此时,佛教、儒家学派和其他思想渐渐混合在一起,形成了独特的文化熔炉。

这也使得南北朝时期的文化具有了别具一格的特点。

3. 文学艺术的改变南北朝时期也是中国文学艺术史上的一个丰富多彩的时期。

此时,文学和艺术得到了空前的发展,许多古代文化融合在一起,形成了一种独特的文化景象。

同时,南北朝时期也是中国诗歌和美术史上的一个辉煌时期,出现了很多诗人和画家,他们的作品至今仍然被称为中国文化的珍品。

魏晋南北朝时期的社会生产和经济结构魏晋南北朝时期是中国历史上一个非常重要的时期,这个时期的社会生产和经济结构有着自己独特的特点,对于了解中国古代的社会经济发展历程具有非常重要的意义。

一、社会生产的发展在魏晋南北朝时期,农业生产仍然是社会生产的主要形式。

由于气候条件的变化,三代时期(汉、魏、晋)的北方地区出现了一些新的农作物,如小麦、豆类等,这些农作物的种植和发展对于提高农业生产力起到了重要的作用。

与此同时,农业生产方式也在不断改进和创新。

例如,在“连续种植”方面,当时的人们针对土壤肥力的问题,提出了“三夏连作一闲”的种植方式,大大提高了土地利用率和农产品产量。

在农业生产中,最先被革新的是人力耕作方式,人们逐渐采用了牛耕、水耕、驾耕等方式,以提高耕作效率。

除了农业生产之外,手工业和商业生产也开始发展起来。

魏晋南北朝时期,商业贸易成为了一个相当活跃的行业。

东方通商道路的繁荣以及铁路、运河等交通运输工具的使用,有力地推动了商业贸易的发展。

这个时期的商人数量大大增加,商业行会的设置也越来越规范。

二、经济结构的变化魏晋南北朝时期,经济结构发生了重大的变化。

与此前的秦汉时期相比,社会生产已经呈现出高度分工的趋势,劳动力的错位使用也越来越明显。

农民地主阶层与手工业工匠、商人的关系得到了进一步加强,这导致不同劳动力阶层之间的差距越来越大。

同时,在经济结构的层面上,当时开始发生着生产资料向官僚地主阶层聚集的现象,土地等生产资料逐渐集中在少数人的手中。

这种现象导致了社会阶层的分化,也加大了贫富差距的程度。

总的来说,魏晋南北朝时期的社会生产和经济结构均表现出了一种既有创新,又有保守的趋势。

这一时期对于中国历史的进程具有非常重要的意义,也为后来的社会发展打下了重要的基础。

号芳处支泌//2020.7-8试析魏晋南北朝时期KLI济发展的特点■河南省武陟县教育教学研究室刘璐魏晋南北朝时期在我国气候史上是一个相对寒冷期,自然灾害频发°这一时期北牧民族南下,域农业经济受到破坏,人口南迁,我国江南得到进一步开发,中国政治经济文化中心了明显的东移南迁端倪。

本文析了该时期社会经济发展的特点,同学习好这部识。

一、北方黄河流域经济的破坏与恢复南北朝时期,社会,政权频繁,长安、洛阳等城市的繁荣景象远不及汉代°间统治权长达9年的“八王之乱”,使社会经济受到严重破坏,人口大量伤亡;同时,北方和西北的民不内迁,已经进入域的民继续向中原推进,并纷纷建权,黄河南北千里许多垦殖区演变成为牧区,农牧线南移,北农业经济受到极大的摧残,社会经济发展缓慢。

北魏统一北方后,经过孝文帝改革,北方的社会经济有了较快的恢复和发展。

农业生产领域,生产和技术有了很进。

同时,水利事业也不和发展。

北魏孝文帝曾下令,有之处渠。

随着游牧民族的进入,北方畜牧业也有所发展。

北社会经济的和发展,使中原“百姓殷阜,年登俗乐”的繁荣。

二、江南地区进一步开发,南方社会经济得到迅速发展西晋怀帝永嘉年间,匕入少数民族的割据混战,中原地区人・学习参考・民为躲避战乱纷纷向四处流迁,形成一个个依籍贯聚集起来的流民群。

南方是其主要迁徙区。

39年,司马睿以建康为都城重建晋王朝,史称东晋。

政权的稳定为经济的持续发展提供了有力保证。

在北来人民的影响下,一方面生产工具的较大改进及耕作技术的进步使得南方自然条彳的优越性得到更好的体现;另一方面北方的小麦、菽类等农作物在南方大量种植,使江南地区由水稻一收转向稻麦双收,粮食产量大幅度增加,洞庭湖、鄱阳湖、太湖流域成为重要的粮食产区。

江淮地区、太湖流域、成都平原的农业经济有了较大发展,在长江流域出现了成都、江陵和建康三座区域中心城市。

南方的手工业也有长足发展,如这一时期出现“灌钢”技术。

同时,南方的广州由于海上贸易的兴盛,以富庶称雄于海内外。

魏晋南北朝时期的经济发展魏晋南北朝时期,是中国历史上一个经济发展较为活跃的时期。

这个时期,经济繁荣程度的高低与地域、政治、文化等多种因素密切相关。

下面我们就来探讨一下当时的经济形势。

一、基本情况魏晋南北朝时期是中国历史上的一个重要转型时期,虽然在历史上被归为各自的朝代之中,但是它们的发展的脉络是紧密相连的。

所以我们可以从整体上分析魏晋南北朝时期的经济形势。

大家可能会疑惑,为什么这个时期会有较为活跃的经济发展呢?主要原因可以从以下几个方面来看:首先,经济各项制度的进步,如农业生产力、交通运输、纸张和印刷技术、货币铸造等等得到了改进与革新,有利于经济的快速发展。

其次,魏晋南北朝时期由于历经战火,城市的破坏和人口减少,但是采取了一系列的改革措施,鼓励移民入住。

因此,人口在一定程度上得到了恢复,并催生了城市的建设,从而对经济有了很大的推动作用。

再次,封建封闭的农村社会逐渐演变成城市社会,市场日渐完善,流通渠道也逐渐畅通。

人们可以通过市场自由买卖商品,这为经济发展打下了一定的物质基础。

二、农业农业是当时的支柱,人们的生产和生活主要靠种田。

此时,中国地区以农业占据了国民生产总值的最大比例,同时也成为了经济的主要来源。

当时中国的南北分裂是不可避免的,两个地区的农业生产也有着一些差异。

在北方,因为气候干燥,土地肥力较低,难以支撑大规模的农业生产。

为了发展农业,他们不得不采用各种方法,如改良种子、引进新技术、改进农田、提高农业机械化等等。

而南方则由于气候和地理环境的适宜,农业得以快速繁荣。

农产品的收成也比北方多,价格也更为稳定。

此时,南方的农民也开始采用水稻种植和精耕细作等新技术,进一步提高了农业生产力。

总的来说,农业发展对当时的经济和社会稳定起着不可替代的作用。

三、手工业和商业魏晋南北朝时期,手工业和商业也发生了很大的变化。

从这个时期开始,人们已经开始使用货币来进行交易。

这充分说明了当时的商业活动已经越来越发达。

魏晋南北朝时期社会经济发展的特点一、门阀世族的形成三国两晋南北朝时期,阶级结构有了变化,门阀世族取代了秦汉时期世家地主的地位。

门阀世族是世家地主的继承,也是世家地主的发展,在三国两晋南北朝时期地主阶级内部属于占统治的等级。

在地主阶级内部,还有其他的等级,习惯上往往是混称作“庶族”。

其实,“庶族”也包含不同的等级。

世家地主主要指有封国封邑的王侯。

门阀世族有世袭的社会身份和经济、政治上的特权,这是与世家地主相同的。

门阀世族与后者不同的地方:首先,他们有世代传袭的私有土地,而不是国家的封国、封邑。

其次,他们掌握的劳动人手大量是荫附于他们的农民,不向国家纳税服役,不是国家户籍上的民户。

再次,他们的剥削所得,不是与国税统一起来的地租,而是与国税分离的地租,还有很重要的一点,就是他们在宦途上取得了支配的地位。

在近人撰述中,对门阀世族使用多种不同的名称,有世家大族、高门大姓、士族、豪族、豪强、权势等称呼。

“高门大姓”、“势族”、“权势”,都是一般性的名称,并无特定的意义。

“豪族”、“豪强”,在字面上的含义,与“世族”有别;在具体的使用习惯上,基本上是指地方上有权势而与世族有别的人家,但有时也与“世族”一词混用。

相对地说,“门阀世族”这个词,更能表示三国两晋南北朝时期这一地主等级的特点,既能表示其与秦汉时期世家地主的连续性,又能表示前后的差异性。

世族和士族是同义语或基本上是同义语,但门阀世族一词用以概括北朝的这一阶层的地主,则比“士族”更为合适。

门阀世族的形成三国两晋南北朝的门阀世族,是在地主阶级中享有高贵身分的等级。

所谓“士庶之际,实自天隔”,最足以反映这时期门阀地主和一般地主在身分上的划分。

“士”是指门阀世族“庶”是非门阀地主。

门阀世族的形成,可以上溯到东汉时期。

章帝时有一诏书称:“前世举人贡士,或起刚亩,不系阀阅。

”(《后汉书·章帝纪》)李贤的注称:“言前代举人,务取贤才,不拘门地”。

这说明东汉章帝时阀阅之家在选举上已占有一定的特权地位,这是与汉初以来的世家地主不同的。