时辰药理学

- 格式:docx

- 大小:21.26 KB

- 文档页数:3

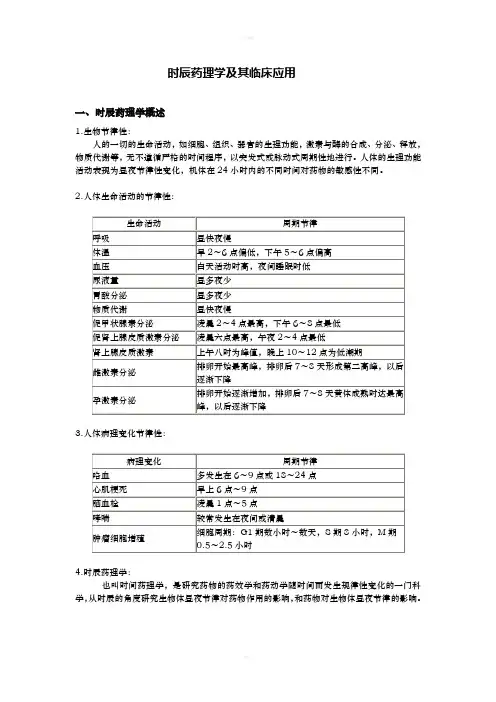

时辰药理学及其临床应用一、时辰药理学概述1.生物节律性:人的一切的生命活动,如细胞、组织、器官的生理功能,激素与酶的合成、分泌、释放,物质代谢等,无不遵循严格的时间程序,以突发式或脉动式周期性地进行。

人体的生理功能活动表现为昼夜节律性变化,机体在24小时内的不同时间对药物的敏感性不同。

2.人体生命活动的节律性:3.人体病理变化节律性:4.时辰药理学:也叫时间药理学,是研究药物的药效学和药动学随时间而发生规律性变化的一门科学,从时辰的角度研究生物体昼夜节律对药物作用的影响,和药物对生物体昼夜节律的影响。

5.时辰药理学研究内容:临床用药考虑到时间因素,即选择最佳的给药时间,以期把药物的疗效和毒副作用分开,使疗效最好而毒副作用最低。

二、机体节律性对药动学的影响(时间与药代动力学的关系)1.药物吸收的时间性差异人体对多数脂溶性药物以早晨服用较傍晚服用吸收快。

因此服用这些药物,尤其是一天服用一次时,尽量选在晚上给药。

硝酸异山梨醇酯:早晨给药其达峰时间显著短于傍晚给药。

2.血浆蛋白结合和药物分布的时间性差异(1)苯妥英钠或丙戊酸在人体内2AM~6AM血浆游离药物最高。

(2)安定和卡马西平在早晨游离药物含量最低;顺铂与血浆蛋白结合最高值在下午,最低值在早晨。

3.药物代谢的时间性差异动物研究表明,肝、肾、脑等器官中很多酶活性呈昼夜节律性,与药物反应方面的差异有关。

(1)健康人仰卧位肝血流量呈昼夜节律性,8AM肝血流量最高.(2)咪哒唑仑人体血浆清除率在早晨最高。

(3)安定和N-去甲基安定在9AM水平较高。

(4)吲哚美辛代谢产物甲基吲哚美辛在8PM服后含量最高。

4.药物排泄的时间性差异肾小球滤过率、肾血流量、尿pH和肾小管重吸收等肾功能具昼夜节律性,在相应活动期肾功能较高。

(1)苯丙胺的人体肾排泄在清晨最大。

(2)亲水性药物(如阿替洛尔)的肾排泄活动期较快。

(3)顺铂于6AM给药,肾排泄增加。

三、机体节律性对药效学的影响(时间与药物毒性的关系)许多药物作用于神经系统、心血管系统,激素、抗生素、抗肿瘤药物等对于机体的毒性作用大小都具有昼夜节律变化,即时间毒性。

你知道吗,用药也讲“十二时辰”作者:陆国红来源:《人生与伴侣·综合版》2024年第03期子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

《长安十二时辰》爆红,着实给全民普及了一下“时辰”这个中国传统计时单位。

但是你知道吗?关于合理用药也有一个“时辰药理学”。

同一种药物,相同的生产厂家和批号,相同的规格剂量,在一天中的不同时间服用,其疗效和副作用可能相差好几倍。

时辰药理学又称时间药理学,作为时辰生物学与药理学的分支,诞生于20世纪50年代,主要研究药物与生物周期性相互作用的一门新兴学科。

依据生物学上的时间特性,研究药理效应、药代动力学和机体敏感度等依时间不同而发生变化的规律,选择合适的用药时机,以达到最小剂量、最佳疗效、最小毒性,提高用药效果。

下面列举几类具有代表性的时辰药理学应用实例:1、抗消化道溃疡药胃酸分泌有两个高峰,一个在餐后,一个在凌晨2点左右。

动态测定显示,胃酸分泌在上午5~11点最少,下午14点至凌晨2点达到最高。

因此,西咪替丁、雷尼替丁、奥美拉唑等抗消化道溃疡药,在每日下午或临睡前1次服药疗效最佳;复方氢氧化铝等抗酸药应在餐后1h服用,有利于中和胃酸,晚上临睡前加服1次,效果更好。

2、血脂调节药人体70%~ 80%胆固醇由肝脏合成,而胆固醇合成酶系统在夜间合成增加,最高峰在凌晨2 ~3点。

因此,服用血脂调节药应在晚餐或睡前服用,这样可使药物峰浓度、达峰时间与脂肪合成的峰时同步,达到良好的用药效果。

如他汀类降血脂药(辛伐他汀、氟伐他汀、阿托伐他汀等),建议晚间顿服。

3、肾上腺素皮质激素肾上腺皮质激素在体内的昼夜节律相当明显而恒定,分泌的峰值在早晨7~8点,2~3小时后就迅速下降约1/2,然后逐渐减少直至午夜的分泌量最少。

临床用药时,如泼尼松(强的松)、泼尼松龙(强的松龙)、倍他米松、地塞米松等,采用早晨1次的用药方式可获得最佳疗效,除减少药物对人体的毒副作用,也能保证停药后的安全性。

时辰药理学时辰药理学又称时间药理学,它是自20世纪50年代开始研究的边沿科学。

近年来世界各国开展了广泛的药理效应、药物动力学和不良反应与时间周期性变化规律(生物节律)关系的研究,并获得迅速地发展。

经研究证实很多药物的作用与人的“生物节律”有极其密切的关系。

同等剂量药物因给药时间不同,作用迥异。

如吗啡15:00时给药镇痛作用最弱,21:00时给药镇痛作用最强。

氨茶碱对大鼠的利尿作用14:00时~8:00时最强(尿量增加123%),8:00时~14:00时最弱(尿量仅增加0.4%),2:00时~8:00时其利尿作用介于中间(尿量增加65.8%)。

赛赓定的抗组织胺作用在7:00时给药,疗效可持续15~17h,而19:00时给药则只能维持6~8h,说明了给药时间与疗效有密切关系,度冷丁早晨6:00时肌注,比晚上18:00时~23:00时肌注的药物吸收率高出3.5倍,6:00时肌注药物的半衰期为6.46h±1.97h、总清除率为605±236ml/min,18:00时~23:00时肌注药物的半衰期为 3.46h±0.8h、总清除率为1029±226ml/min,表明6:00时用药的效果明显优于18:00时~23:00时。

充分显示药物动力学也随“生物节律”发生周期性变化;消炎痛19:00时服药的达峰时间比7:00时服药的达峰时间延长40%。

青霉素皮试每日节律为,阳性反应率在7:00时~11:00时最低,23:00时最高。

糖尿病病人对胰岛素的敏感时间在4:00时左右,若此时给于最低用量,可获得满意的疗效。

心脏病人对强心甙的敏感性以4:00时为最高,比其他时用药高出40倍。

研究还发现“强新甙”的毒性在暴风雨时及气压低时会增加。

显示药物的感受性亦随“生物节律”发生周期性变化。

同等剂量的药物在24h中的某一时刻的感受性极弱,甚至完全没有感受性,但在某一时刻却有明显的反应;药物的毒性也是如此,研究结果表明,每种药物毒性的强弱也不是恒定的,而是随着昼夜时辰呈现出周期性波动。

第十四章时辰药理学与临床合理用药黄贵东讲师临床药理教研室目录第一节概述第二节时辰药动学第三节时辰药效学第四节时辰药理学的临床应用☑研究药物与生物的内源性周期节律变化关系的科学近日节律性:生物周期性以日为周期;近年节律性:生物周期性以年为周期;时辰药理学主要研究内容:•研究机体的生物节律对药物作用或药物体内过程的影响,即时辰药动学;•研究药物在机体生物节律的影响下对机体的作用,即时辰药效学。

时辰药理学(Chronopharmacology)Jean-Jacquesd'Ortous de Mairan 在18世纪首次描述了生理节律Franz Halberg创造了单词circadian(生理节律)在1940s开始时间生物学实验研究美国时间生物学之父第一节概述时辰药理学( Chronopharmacology )☑将生物节律的基本原理运用于药理学研究的一门科学其主要特点是:在有机体与自然环境协调统一下考虑药物作用。

用时辰药理学的原理制订最佳给药方案,可以取得最适疗效、最小毒副作用。

对于身患绝症(如癌症)和使用毒性较高或价格昂贵药物的患者,应用最佳时辰给药法,尤能显示其优越性。

节约药费、降低毒副作用,又可提高治愈率。

☑研究对象药动学研究主要涉及四个环节,即药物的吸收、分布、代谢或生物转化和排泄。

这些环节均有自身的昼夜节律性改变。

时辰药动学是研究人体药动学参数节律性变化的科学。

节律变化最主要的是昼夜节律,其次为月节律和年节律。

时辰药动学研究的主要参数:峰浓度(Cmax )、达峰时间(tmax)、半衰期(t1/2)、消除速率常数、吸收速率常数、表观分布容积(Vd)、浓度-时间曲线下面积(AUC)和生物利用度等。

第二节时辰药动学☑一些药物的吸收过程和生物利用度随着给药时间的不同而发生相应的变化 药物的吸收机制:被动扩散、主动转运和胞饮等。

口服药物的吸收受药物理化性质、胃肠道生物膜面积与结构、胃排空速度、pH及胃肠血流量的影响。

时辰药理学名词解释时辰药理学是指研究药物在不同时间点对生物体的作用和药效变化的学科。

它基于人体的生物钟以及不同时间点生物体对药物代谢的差异,探究药物在不同时辰对疗效的影响,是药物治疗和用药时间优化的重要领域。

以下是一些常见的时辰药理学名词解释。

1. 固定时辰用药:是指在特定时刻(如早晨、午餐、晚间等)将药物服用。

固定时辰用药可以帮助调整人体的生物钟,提高药物的吸收和利用效率,从而提高药效。

2. 破晓治疗:又称清晨疗法,指在早晨破晓时刻给药。

因为此时人体的生物钟处于最高点,药物吸收和利用效率较高,可以提高药物的疗效。

3. 黄昏治疗:又称傍晚疗法,指在黄昏时刻给药。

此时人体的生物钟进入下降期,药物的代谢和分解较快,因此可以提高药物的清除率,减少不良反应。

4. 晚间用药:指在晚上临睡前给药。

由于此时人体的代谢和分解较慢,药物的作用持续时间较长,可以提高药物的疗效。

5. 受时辰影响的代谢酶:人体内有许多药物代谢酶,它们参与药物的代谢和分解过程。

不同时间点,这些酶的活性水平可能会有所不同,从而影响药物的代谢速度和药效。

6. 循环节律:指生物体在一天中不同时间点的生理和生化过程的循环变化。

循环节律包括体温、心率、血压、酶活性等方面的变化,这些变化在用药过程中可能会影响药物的吸收、分布和消除。

7. 光周期:是指一天的亮暗变化,它对生物体的生理、代谢和行为都有一定影响。

某些药物在光周期的控制下会发生相应的变化,影响药物的药效和安全性。

时辰药理学的研究不仅可以为临床医生提供更合理的用药时间建议,也有助于优化药物治疗效果和减少不良反应。

然而,需要注意的是,时辰药理学只是指导用药时间的一种参考,具体的用药方案仍应结合患者的具体情况和医生的建议进行制定。

时间药理学(chronopharmacology)又称时辰药理学, 是自20世纪50年代开始研究近年来得到迅速发展的一门边缘学科,它属于药理学的范畴,也是时间生物学(chronobiology)的一个分支。

主要包括两方面:(1)充分发挥药物的治疗作用而最大限度地减少不良反应;(2)探讨常用药物和新药影响生物节律的药动学作用。

经研究证实,很多药物的作用与人们的生物节律有着极其密切的关系。

同一种药物同等剂量因给药时间不同,作用也不一样。

运用时间药理学知识制定合理的给药方案,对提高药物疗效,降低不良反应和药物用量具有很重要的临床价值。

3.1 需早上或上午使用的药物

3.1.1 糖皮质激素人体激素分泌呈昼夜节律性变化,分泌的峰值在早晨7~8时,将1天的剂量于上午7~8时给药或隔日早晨1次给药,可减轻对下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统的反馈抑制,减轻肾上腺皮质功能下降,甚至皮质萎缩的严重后果,从而使连续服用激素而产生的副作用降到最低点。

风湿性关节炎和类风湿关节炎病人的关节肿胀,僵直和握力下降等症状,以早晨最为严重;此时人体的免疫反应最强,最好在凌晨4~5点钟服用激素。

3.1.2 抗高血压药人的血压在1天24小时中大多数呈“两峰一谷”的状态波动,即9~11时、16~18时最高,从18时起开始缓慢下降,至次日凌晨2~3时最低。

故出血性中风多发生于白天,而缺血性中风多发生于夜间。

高血压患者以7时和14时2次服药为宜,使药物作用达峰时间正好与血压自然波动的两个高峰期吻合,1天服用1次的控释制剂多在7时给药。

α受体阻滞剂如特拉唑嗪、多沙唑嗪因会引起体位性低血压,故常在睡前给药。

3.1.3抗心绞痛药心绞痛发作的昼夜节律高峰为上午6~12小时,而治疗心绞痛药物的疗效也存在昼夜节律性。

钙拮抗剂、硝酸酯类、β受体阻滞剂在上午使用,可明显扩张冠状动脉,改善心肌缺血,下午服用的作用强度不如前者。

所以心绞痛患者最好早晨醒来时马上服用抗心绞痛药。

阿司匹林于早晨服用时,在上午时间段内血浆药物浓度更高,对治疗缺血性心脏病有效(阿司匹林用于预防血栓形成,宜晚上顿服)。

3.1.4 抗抑郁药因抑郁症有暮轻晨重的特点,故5-羟色胺再摄取抑制剂氟西汀、帕罗西汀等需在清晨服用。

抗焦虑药黛力欣,治疗小儿多动症的哌甲酯均有轻度兴奋作用,亦应在早晨服用。

3.1.5 抗组胺药 7时给赛庚啶疗效可维持15~17时,而17时给药疗效仅有6~8小时,氯苯那敏、氯雷他定等也是在早晨用药最好。

但需注意抗组胺药有嗜睡的副作用,驾驶员、高空作业人员等还是在睡前服用安全。

3.1.6 利尿剂氢氯噻嗪7时服用效果好,呋塞米10时服用作用强。

3.1.7 抗肿瘤药肿瘤细胞和正常细胞具有不同的生物钟,肿瘤细胞在10时生长最旺盛,第2个生长高峰在22~23时,而正常细胞在16时生长最快。

因此,在上午10时或午夜22~23时进行化疗,对肿瘤细胞的杀伤力最高,对正常细胞受损率最低。

3.1.8 降血糖药糖尿病患者在空腹时的血糖和尿糖都有昼夜节律性,在早晨有峰值(即黎明现象)。

凌晨四点,人体对胰岛素最为敏感,此时给予低剂量的胰岛素,也可达到满意的降糖效果。

上午8时可口服强而持久的降糖药物,使药效与体内血糖浓度变化相适应。

3.1.9 治疗心衰心衰病人对强心苷的敏感性以凌晨4点最强,此时的药物作用比其他时间约高10~20倍,若此时仍按常规剂量服用,极易中毒。

(最近发现:暴风雨天气或气压较低时,也会使这类药物的毒性增强)

3.2 下午或晚间使用的药物

3.2.1 抗癌治疗目前癌症病人普遍使用免疫增强剂干扰素,若上午用药则易出现发热,寒颤和头痛等严重的副作用;如改在晚间用药,则副作用几乎不发生;疗效不减;晚期疼痛严重的癌症病人,使用止痛药的时间也又规律;人的痛觉以上午最为迟钝,而午夜至凌晨最为敏感,故止痛药以夜晚临睡前服用效果更佳。

3.2.2 平喘药哮喘患者的通气功能具有明显的昼夜节律性,白天气道阻力最小,凌晨0~2时最大,故哮喘患者常在夜间或凌晨发病或病情恶化。

而凌晨0~2时哮喘患者对乙酰胆碱和组胺最为敏感。

故平喘药应q8h使用,保证在睡前服用1次。

如茶碱缓释片(舒弗美)、博利康尼、孟鲁司特。

3.2.3 他汀类调血酯药该类药物通过抑制羟甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶,而阻碍肝内胆固醇的合成,同时还可增强肝细胞膜低密度脂蛋白受体的表达,使血清胆固醇及低密度脂蛋白胆固醇浓度降低。

由于胆固醇主要在夜间合成,所以晚上给药比白天给药更有效。

如:辛伐他汀、氟伐他汀等。

3.2.4 铁剂补血药铁剂在19时服用与7时服用相比较,其吸收率可增加1倍,疗效增加3~4倍,患者晚饭后服0.3~0.6g,常可获得满意的效果。

3.2.5 轻泻剂治疗便秘的温和泻药如比沙可啶、酚酞、液体石蜡等,服药后8~10小时才见效,均需在睡前给药,次日早晨排便,符合人体的生理习惯。

3.2.6 催眠药起效快的,如水合氯醛,需临睡时服用;起效慢的,如苯二氮卓类,需睡前半小时服用。

3.2.7 治疗胃溃疡西米替丁(H2受体阻断剂):空腹服用吸收快,抑制胃酸分泌作用出现早,与食物中和胃酸相重合;改用全天量睡前顿服(胃酸分泌昼少夜多);奥美拉唑(质子泵抑制剂)睡前顿服可克服“夜间酸突破”现象。

3.3空腹或饭前使用的药物

3.3.1 降血糖药糖尿病患者进餐后血糖值更高,达到峰值,为了控制餐后高血糖,降糖药需在餐前半小时服用。

磺脲类通过刺激胰岛β-细胞释放胰岛素,并抑制胰岛β-细胞分泌高血糖素,经口服吸收后需要一定时间才能发挥降血糖作用,所以宜在饭前30分钟服用。

如格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮。

一日服用1次的降糖药,如格列美脲、罗格列酮等,则宜在早餐前半小时服用。

非磺酰脲类促胰岛素分泌药(瑞格列奈、那格列奈)在口服后30~60分钟达到血药峰值,使进餐开始15分钟内胰岛素分泌明显增加,应在主餐进餐时服用。

α-糖苷酶抑制剂如阿卡波糖与食物中的碳水化合物竞争碳水化合物水解酶,抑制双糖转化为单糖,从而减慢葡萄糖的生成速度并延缓葡萄糖的吸收,需在餐前即刻服用或与第一口主食咀嚼服用。

3.3.2消化系统药物人体胃酸分泌从中午开始缓慢上升,至20时左右急剧升高,22时达到高峰。

质子泵抑制剂可抑制胃酸分泌,服药后2~5小时达到峰值,常在早晨空腹服药,如

需2次的则在20时加服1次。

为了更好的发挥药效,消化系统药物大多在餐前服用,如促胃肠动力药多潘立酮、莫沙比利;胃肠解痉药阿托品、溴丙胺太林;助消化药多酶片、乳酸菌素;胃粘膜保护剂如硫糖铝、胶体果胶铋、洁维乐,空腹服用可使药物充分作用于胃粘膜,但需注意的是这类药需在酸性条件下才能与胃粘膜表面的粘蛋白络合形成一层保护膜,与制酸药合用时,应间隔1小时服用。

3.3.3 抗菌药物在14时给予庆大霉素,与其他时间相比,其肾内血药浓度最高,肾毒性最强,故应避免在此时用药。

青霉素皮试阴性率在7~11时最低,23时最高,所以在夜间做皮试,要警惕发生过敏性休克的可能。

多数抗菌药物的吸收均受食物的影响,空腹服用吸收迅速,生物利用度高,药物通过胃时不被食物稀释,达峰快,疗效好。

如青霉素类、头孢菌素类、喹诺酮类、大环内酯类、抗病毒药伐昔洛韦。

肠溶片均需空腹用药,以使药物快速进入肠道崩解吸收。

当药物对胃肠道有刺激作用而食物又可影响其吸收时,如依替磷酸二钠,可在两餐饭之间或睡前服用。

抗结核药利福平、乙胺丁醇、异烟肼等抗结核药物以早晨餐前1次顿服疗效最好。

3.4 需餐后服用的药物

3.4.1 刺激性药物主要是对胃肠道粘膜有刺激损伤,易引起胃肠道反应的药物,如易诱发溃疡的非甾体抗炎药阿司匹林、奈普生;由于进食可引起胃酸分泌增多,故制酸药亦需餐后2小时嚼服,如铝碳酸镁、胃舒平。

3.4.2 餐后服用可使药物的生物利用度增加如VitB2,苯妥英纳、氢氯噻嗪、螺内酯等。

3.4.3 双胍类降血糖药双胍类降血糖药通过促使肌肉等外周组织对葡萄糖的利用起到降低血糖的效果,对肥胖的糖尿病患者尤为适合,宜饭后服用。

如苯乙双胍(降糖灵)、二甲双胍(苯甲福明)。

4、其他一般未特别强调需餐前或餐后服用的药物,均可餐后半小时服用。

应按照药物的时辰药理学特性,选择最佳的服药时间,尽量间隔8小时,如早上、下午、晚上三次给药,以达到平稳的血药浓度,可靠的药物疗效。

时间药理学与临床实践相结合产生时间治疗学(chronotherapy)。

在激素治疗、免疫和化疗等领域已有许多研究报道,并取得了一定的效果。

与常规给药方法不同,时间性治疗是根据机体生理、生化和病理功能表现的节律性变化,以及药物在体内的代谢动力学特黑色征、靶器官的敏感性节律等,制定出合理的给药剂量和给药时间,以获得最佳疗效和最小毒副作用。

时间药理学的客观性虽已得到到证明,研究的进展也相当迅速,并积累了大量的资料,但对其一般规律特别是机制的阐明,还有待于进一步深入。