影响速率因素实验报告

- 格式:doc

- 大小:76.95 KB

- 文档页数:2

实验名称:探究影响液体蒸发速率的因素实验目的:1. 了解液体蒸发速率的影响因素。

2. 探究不同条件下液体蒸发速率的差异。

实验器材:1. 烧杯(100mL)2. 温度计3. 秒表4. 水和酒精5. 电热炉6. 酒精灯7. 金属夹8. 玻璃棒9. 滤纸10. 恒温箱实验步骤:1. 将烧杯分别装入100mL水和酒精,分别记录烧杯编号。

2. 将温度计放入烧杯中,调节电热炉使水温稳定在25℃,酒精温度稳定在20℃。

3. 用金属夹将烧杯固定在支架上,用秒表记录水从烧杯中蒸发的时间。

4. 重复步骤3,分别记录酒精在25℃和20℃时的蒸发时间。

5. 将酒精灯点燃,将酒精温度升高至30℃,重复步骤3,记录酒精在30℃时的蒸发时间。

6. 将恒温箱温度调至25℃,将酒精放入恒温箱中,重复步骤3,记录酒精在恒温箱中的蒸发时间。

7. 将烧杯放在通风处,重复步骤3,记录酒精在通风条件下的蒸发时间。

实验结果:1. 水在25℃、20℃、30℃和通风条件下的蒸发时间分别为:10分钟、12分钟、8分钟、5分钟。

2. 酒精在25℃、20℃、30℃和恒温箱条件下的蒸发时间分别为:6分钟、8分钟、4分钟、7分钟。

实验分析:1. 液体蒸发速率受温度、表面积、空气流动等因素的影响。

2. 温度越高,液体蒸发速率越快;表面积越大,液体蒸发速率越快;空气流动越快,液体蒸发速率越快。

3. 本实验中,酒精在30℃时的蒸发速率最快,说明温度对液体蒸发速率的影响较大。

实验结论:1. 温度、表面积、空气流动是影响液体蒸发速率的主要因素。

2. 在实验条件下,酒精在30℃时的蒸发速率最快。

实验反思:1. 本实验操作较为简单,但在实验过程中要注意观察温度的变化,确保实验结果的准确性。

2. 实验过程中,要注意安全,避免酒精燃烧等事故发生。

注意事项:1. 实验过程中,注意保持实验环境的安静,避免外界因素对实验结果的影响。

2. 在调节电热炉时,注意观察水温的变化,避免水温过高或过低。

实验目的:1. 了解化学反应速率的概念及其影响因素;2. 通过实验探究不同因素对化学反应速率的影响;3. 培养学生的实验操作技能和数据处理能力。

实验原理:化学反应速率是指化学反应在一定条件下单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加。

影响化学反应速率的因素主要有:温度、浓度、压强、催化剂等。

实验仪器与试剂:1. 仪器:锥形瓶、滴定管、烧杯、温度计、秒表、试管等;2. 试剂:硫酸铜溶液、氢氧化钠溶液、盐酸、硫酸、氯化钠、氯化钾、硫酸铜粉末、氢氧化钠粉末等。

实验步骤:1. 实验一:探究温度对化学反应速率的影响(1)取两只锥形瓶,分别加入相同体积的硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液;(2)将一只锥形瓶放入冰箱中冷却,另一只锥形瓶放在室温下;(3)同时开始计时,观察并记录两个锥形瓶中反应完全所需的时间。

2. 实验二:探究浓度对化学反应速率的影响(1)取两只锥形瓶,分别加入相同体积的不同浓度的硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液;(2)同时开始计时,观察并记录两个锥形瓶中反应完全所需的时间。

3. 实验三:探究压强对化学反应速率的影响(1)取两只锥形瓶,分别加入相同体积的硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液;(2)将一只锥形瓶放入高压容器中,另一只锥形瓶放在常压下;(3)同时开始计时,观察并记录两个锥形瓶中反应完全所需的时间。

4. 实验四:探究催化剂对化学反应速率的影响(1)取两只锥形瓶,分别加入相同体积的硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液;(2)在一只锥形瓶中加入少量氯化钠粉末,另一只锥形瓶中加入少量氯化钾粉末;(3)同时开始计时,观察并记录两个锥形瓶中反应完全所需的时间。

实验数据处理:1. 对实验数据进行分析,比较不同条件下反应速率的差异;2. 根据实验结果,得出影响化学反应速率的因素;3. 结合理论知识,解释实验现象。

实验报告要求:1. 实验报告应包括实验目的、原理、仪器与试剂、实验步骤、实验数据、数据处理和结论等部分;2. 实验数据应真实、准确,数据处理过程应规范;3. 结论应与实验结果相符,并具有一定的理论依据;4. 实验报告应简洁明了,条理清晰,字数控制在1500字左右。

燃烧速率实验报告摘要:本实验旨在研究不同材料的燃烧速率,并探讨影响燃烧速率的因素。

我们选择了三种常见的材料进行实验,分别是木材、纸张和塑料。

通过测量它们的燃烧时间和质量损失,并绘制燃烧速率曲线,我们发现不同材料的燃烧速率存在显著差异,且燃烧速率与材料的热值以及氧气供应量有关。

1. 引言燃烧速率是指物质在燃烧过程中单位面积或单位体积燃烧的速度。

了解不同材料的燃烧速率对于火灾防控以及燃料的选择具有重要意义。

本实验旨在通过测量不同材料的燃烧时间和质量损失来研究燃烧速率,并探讨影响燃烧速率的因素。

2. 实验方法和步骤2.1 材料准备我们选择了三种常见的材料进行实验,分别是木材、纸张和塑料。

这三种材料代表了常见的可燃材料类型,并具有不同的热值。

2.2 实验流程首先,我们将每种材料分别切割成相同的大小和形状,并称量它们的质量。

接着,在实验室中设置好实验装置,包括称重器、计时器、点火器和透明的玻璃板。

开始实验前,我们先确保实验室的通风良好,并将玻璃板放置在实验装置的底部,以便观察燃烧过程。

然后,我们点燃每种材料的一个端面并以计时器记录燃烧时间。

实验过程中,我们注意观察火焰的形态和颜色,并避免接近火焰以免发生意外。

实验结束后,我们再次称量每种材料的质量,并计算出燃烧过程中的质量损失率。

最后,我们绘制了每种材料的燃烧速率曲线,以便分析和比较不同材料之间的差异。

3. 实验结果与分析通过实验,我们得到了不同材料的燃烧时间和质量损失数据,并绘制了燃烧速率曲线。

以下是我们的实验结果和分析:3.1 燃烧时间从实验数据中可以看出,木材的燃烧时间最长,纸张的燃烧时间次之,而塑料的燃烧时间最短。

这表明木材在燃烧时消耗的热量最多,而塑料的燃烧速度最快。

3.2 质量损失率除了燃烧时间外,我们还计算了每种材料的质量损失率。

质量损失率表示单位时间内材料质量的减少程度,是燃烧速率的重要指标。

实验结果显示,木材的质量损失率最低,而塑料的质量损失率最高。

第1篇一、实验目的土壤渗透速率实验旨在测定土壤在不同条件下渗透水的能力,分析影响土壤渗透速率的因素,为土壤工程设计和水资源管理提供科学依据。

二、实验原理土壤渗透速率是指土壤在单位时间内渗透水的能力,通常用单位时间内通过土壤横截面积的水量来表示。

实验中,通过测定一定时间内土壤样品渗透的水量,计算出土壤渗透速率。

三、实验材料与方法1. 实验材料(1)土壤样品:选取不同质地、不同有机质含量的土壤样品,过筛后备用。

(2)实验仪器:渗透仪、电子天平、计时器、水杯、滴定管、蒸馏水、量筒等。

2. 实验方法(1)将土壤样品均匀铺设在渗透仪的土壤盒中,确保土壤层厚度一致。

(2)将土壤盒放置在渗透仪上,调整好水头高度。

(3)打开渗透仪,开始计时,记录渗透时间。

(4)待土壤渗透至预定深度后,关闭渗透仪,取出土壤样品,称量渗透前后的土壤重量。

(5)根据渗透前后的土壤重量差和渗透时间,计算出土壤渗透速率。

四、实验结果与分析1. 实验结果实验结果表明,不同质地、不同有机质含量的土壤样品渗透速率存在显著差异。

具体数据如下:(1)沙土:渗透速率约为1.5 cm/h。

(2)壤土:渗透速率约为0.8 cm/h。

(3)粘土:渗透速率约为0.3 cm/h。

2. 结果分析(1)土壤质地对渗透速率有显著影响。

沙土的渗透速率明显高于壤土和粘土,这是因为沙土的孔隙度较大,水分在土壤中的移动速度较快。

(2)有机质含量对渗透速率也有一定影响。

有机质含量较高的土壤,其渗透速率相对较低,这是因为有机质可以改善土壤结构,增加土壤的孔隙度,从而降低土壤的渗透速率。

五、实验结论1. 土壤渗透速率受土壤质地和有机质含量的影响,沙土的渗透速率最高,粘土的渗透速率最低。

2. 在土壤工程设计中,应根据土壤渗透速率选择合适的土壤改良措施,提高土壤的渗透能力,为水资源管理提供科学依据。

六、实验注意事项1. 实验过程中,应确保土壤层厚度一致,以免影响实验结果。

2. 实验仪器需保持清洁,避免污染土壤样品。

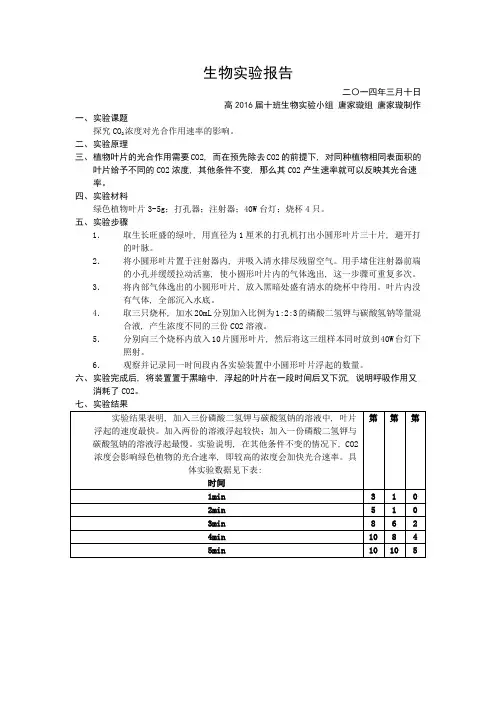

生物实验报告二〇一四年三月十日高2016届十班生物实验小组唐家璇组唐家璇制作一、实验课题探究CO2浓度对光合作用速率的影响。

二、实验原理三、植物叶片的光合作用需要CO2, 而在预先除去CO2的前提下, 对同种植物相同表面积的叶片给予不同的CO2浓度, 其他条件不变, 那么其CO2产生速率就可以反映其光合速率。

四、实验材料绿色植物叶片3-5g;打孔器;注射器;40W台灯;烧杯4只。

五、实验步骤1.取生长旺盛的绿叶, 用直径为1厘米的打孔机打出小圆形叶片三十片, 避开打的叶脉。

2.将小圆形叶片置于注射器内, 并吸入清水排尽残留空气。

用手堵住注射器前端的小孔并缓缓拉动活塞, 使小圆形叶片内的气体逸出, 这一步骤可重复多次。

3.将内部气体逸出的小圆形叶片, 放入黑暗处盛有清水的烧杯中待用。

叶片内没有气体, 全部沉入水底。

4.取三只烧杯, 加水20mL分别加入比例为1:2:3的磷酸二氢钾与碳酸氢钠等量混合液, 产生浓度不同的三份CO2溶液。

5.分别向三个烧杯内放入10片圆形叶片, 然后将这三组样本同时放到40W台灯下照射。

6.观察并记录同一时间段内各实验装置中小圆形叶片浮起的数量。

六、实验完成后, 将装置置于黑暗中, 浮起的叶片在一段时间后又下沉, 说明呼吸作用又消耗了CO2。

八、实验反思试验中对于样本的选用和对于变量的控制都有严格的要求。

本实验中, 变量的控制比较困难, 因为难以保证叶片裁剪下来及时放入黑暗区域的烧杯中。

同时, 将叶片放入二氧化碳溶液中的同时性也尤为重要。

而且我们组在实验时, 出现了叶片相互粘连的情况, 使叶片的上浮水平不能准确地反映叶片的光合作用情况。

一、实验目的1. 了解酶促反应速率的基本原理和影响因素。

2. 掌握测定酶促反应速率的方法。

3. 通过实验,验证酶促反应速率与底物浓度、酶浓度、温度等因素的关系。

二、实验原理酶是一种生物催化剂,具有高效、专一、可调节等特性。

酶促反应速率是指在一定条件下,酶催化底物转化为产物的速度。

酶促反应速率受多种因素影响,如底物浓度、酶浓度、温度、pH值等。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:蛋白酶、底物溶液、缓冲溶液、pH计、温度计、计时器、分光光度计等。

2. 实验仪器:恒温水浴锅、移液器、比色皿、试管等。

四、实验方法1. 酶促反应速率测定原理:在酶促反应中,底物浓度与产物浓度之间存在一定的比例关系。

通过测定在一定时间内产物浓度的变化,可以计算出酶促反应速率。

2. 实验步骤:(1)准备实验所需试剂和仪器。

(2)设置一系列底物浓度梯度,将底物溶液分别加入试管中。

(3)在恒温水浴锅中将酶溶液和缓冲溶液预热至设定温度。

(4)向每个试管中加入适量预热后的酶溶液,立即启动计时器。

(5)每隔一定时间,用分光光度计测定每个试管的吸光度值。

(6)根据吸光度值计算产物浓度,并绘制产物浓度随时间的变化曲线。

(7)根据曲线计算酶促反应速率。

五、实验结果与分析1. 实验结果:(1)底物浓度对酶促反应速率的影响:随着底物浓度的增加,酶促反应速率逐渐加快,但当底物浓度达到一定值后,反应速率不再增加。

(2)酶浓度对酶促反应速率的影响:随着酶浓度的增加,酶促反应速率逐渐加快,且酶促反应速率与酶浓度呈正比关系。

(3)温度对酶促反应速率的影响:在一定温度范围内,酶促反应速率随温度升高而加快,但超过最适温度后,反应速率反而下降。

2. 实验分析:(1)底物浓度对酶促反应速率的影响:底物浓度增加,酶与底物的碰撞频率增加,从而加快反应速率。

但当底物浓度过高时,酶的活性位点被底物饱和,反应速率不再增加。

(2)酶浓度对酶促反应速率的影响:酶浓度增加,酶的活性位点数量增加,从而加快反应速率。

第1篇实验名称:某种化学物质的反应速率研究实验日期:2023年3月15日实验地点:化学实验室实验人员:张三、李四一、实验目的本次实验旨在研究某种化学物质在不同条件下的反应速率,通过对比不同实验条件下的反应速率,分析影响该化学物质反应速率的因素,为后续相关研究提供参考。

二、实验原理本实验采用反应速率法,通过测量化学物质在一定时间内反应物的消耗量或生成物的生成量,计算出反应速率。

实验过程中,通过改变温度、浓度、催化剂等因素,观察反应速率的变化,分析各因素对反应速率的影响。

三、实验材料1. 化学物质:A(实验物质)2. 反应容器:烧杯3. 温度计:精确到0.1℃4. 秒表:精确到0.01秒5. 电子天平:精确到0.01g6. 试剂:B(反应物)、C(催化剂)四、实验步骤1. 准备实验材料,将A、B、C按一定比例混合,放入烧杯中。

2. 使用温度计测量反应容器内温度,确保温度稳定。

3. 使用电子天平称取一定量的A,加入反应容器中。

4. 使用秒表记录反应时间,观察反应速率。

5. 改变实验条件,如温度、浓度、催化剂等,重复步骤3和4,记录反应速率。

6. 分析实验数据,得出结论。

五、实验结果1. 温度对反应速率的影响:随着温度的升高,反应速率逐渐加快。

当温度达到50℃时,反应速率达到最大值。

2. 浓度对反应速率的影响:随着反应物B的浓度增加,反应速率逐渐加快。

当B的浓度为0.1mol/L时,反应速率达到最大值。

3. 催化剂对反应速率的影响:加入催化剂C后,反应速率明显加快。

当催化剂C的浓度为0.01mol/L时,反应速率达到最大值。

六、实验结果分析1. 温度对反应速率的影响:根据化学反应速率理论,温度升高会使反应物分子具有更高的能量,从而增加反应物分子之间的碰撞频率和碰撞能量,使反应速率加快。

本实验结果与理论相符。

2. 浓度对反应速率的影响:根据质量作用定律,反应速率与反应物浓度成正比。

本实验结果表明,随着反应物B的浓度增加,反应速率逐渐加快,符合质量作用定律。

干燥速率曲线测定实验报告1. 背景干燥速率是指在特定条件下,物质从液态或湿态转变为固态的速度。

干燥速率曲线是描述物质干燥过程中水分含量随时间变化的曲线。

了解干燥速率曲线对于控制和优化干燥过程具有重要意义。

2. 实验目的本实验旨在通过测定不同条件下物质的干燥速率曲线,探究影响干燥速率的因素,并提出相应的建议。

3. 实验原理本实验采用重量法测定物质的水分含量随时间的变化情况,通过计算得到干燥速率。

具体步骤如下:1.将待测样品放入恒温箱中,设定适当的温度和湿度。

2.在一定时间间隔内,取出样品并立即称重,记录下水分含量。

3.根据称重结果计算出每个时间点的水分含量,并绘制干燥速率曲线。

4. 实验装置与试剂•恒温箱:用于控制温度和湿度。

•电子天平:用于称重样品。

•待测样品:选择不同类型的物质进行干燥速率曲线测定。

5. 实验步骤1.准备样品:选择不同类型的物质作为待测样品,确保样品质量和初始水分含量均匀。

2.设置实验条件:根据实验要求,在恒温箱中设定适当的温度和湿度。

3.测定干燥速率曲线:按照实验原理中的步骤进行,取出样品并立即称重,记录下水分含量。

重复该过程直到水分含量趋于稳定。

4.数据处理与分析:根据称重结果计算出每个时间点的水分含量,并绘制干燥速率曲线。

6. 结果与讨论通过实验测定得到了不同条件下物质的干燥速率曲线。

根据实验结果可以得出以下结论:1.温度对干燥速率有显著影响:随着温度的升高,物质的干燥速率增加。

这是因为高温可以提高水分蒸发和扩散速度,促进物质从液态或湿态向固态的转变。

2.湿度对干燥速率也有一定影响:在相同温度下,湿度越低,物质的干燥速率越快。

这是因为低湿度可以提供更大的水分蒸发潜力,使物质更容易失去水分。

3.不同类型的物质具有不同的干燥速率:由于物质的成分和结构不同,其干燥速率也会有所差异。

含有大量水分的物质通常比含水量较低的物质干燥速率更慢。

基于上述结论,我们可以提出以下建议:1.在实际生产中,根据待干燥物质的特性选择合适的温度和湿度条件,以达到最佳干燥效果。

第1篇一、实验目的本实验旨在通过一系列实验操作,探究不同因素对植物光合速率的影响,包括光照强度、CO2浓度、温度等,并得出相应的结论。

二、实验方法1. 光照强度对光合速率的影响实验:采用不同光照强度的光源照射植物叶片,记录植物光合速率的变化。

2. CO2浓度对光合速率的影响实验:在不同CO2浓度下培养植物,测定植物光合速率的变化。

3. 温度对光合速率的影响实验:将植物置于不同温度条件下,观察光合速率的变化。

三、实验结果与分析1. 光照强度对光合速率的影响实验结果显示,在一定范围内,随着光照强度的增加,植物的光合速率也随之增加。

当光照强度达到一定阈值后,光合速率不再随光照强度的增加而显著提高。

这可能是因为光照强度超过一定阈值后,光合作用的其他限制因素(如CO2浓度、温度等)成为限制因素。

2. CO2浓度对光合速率的影响实验结果显示,在一定范围内,随着CO2浓度的增加,植物的光合速率也随之增加。

当CO2浓度达到一定阈值后,光合速率不再随CO2浓度的增加而显著提高。

这可能是由于光合作用过程中,光合色素对CO2的吸收达到饱和,导致光合速率不再增加。

3. 温度对光合速率的影响实验结果显示,在一定范围内,随着温度的升高,植物的光合速率也随之增加。

当温度超过一定阈值后,光合速率开始下降。

这可能是因为高温导致光合色素降解、酶活性降低,从而影响光合作用的进行。

四、实验结论1. 光照强度是影响植物光合速率的重要因素之一。

在一定范围内,光照强度越高,植物的光合速率越高。

2. CO2浓度也是影响植物光合速率的重要因素之一。

在一定范围内,CO2浓度越高,植物的光合速率越高。

3. 温度对植物光合速率的影响较为复杂。

在一定范围内,温度升高有利于光合作用的进行,但当温度超过一定阈值后,光合速率开始下降。

4. 在实际生产中,应根据植物的生长需求和外界环境条件,合理调整光照强度、CO2浓度和温度,以最大限度地提高植物的光合速率,促进植物生长。

实验名称:探究影响液体蒸发速率的因素一、实验目的1. 理解液体蒸发速率的影响因素;2. 掌握控制变量法的运用;3. 提高实验操作技能。

二、实验原理液体蒸发速率受到多种因素的影响,主要包括:液体温度、液体表面积、液体表面上方的空气流动速度等。

本实验通过控制变量法,分别探究温度、表面积、空气流动速度对液体蒸发速率的影响。

三、实验仪器与药品1. 仪器:电子天平、烧杯、温度计、秒表、风扇、酒精灯、加热器等;2. 药品:酒精、水等。

四、实验步骤1. 实验一:探究温度对液体蒸发速率的影响(1)将相同质量的酒精和水分别倒入两个烧杯中;(2)将两个烧杯放在相同的温度下,同时开始计时;(3)记录两个烧杯中液体蒸发所需的时间;(4)比较两种液体蒸发所需的时间,分析温度对液体蒸发速率的影响。

2. 实验二:探究液体表面积对蒸发速率的影响(1)将相同质量的酒精分别倒入两个烧杯中,一个烧杯中的酒精体积较大,另一个烧杯中的酒精体积较小;(2)将两个烧杯放在相同的温度下,同时开始计时;(3)记录两个烧杯中液体蒸发所需的时间;(4)比较两种液体蒸发所需的时间,分析液体表面积对蒸发速率的影响。

3. 实验三:探究空气流动速度对液体蒸发速率的影响(1)将相同质量的酒精分别倒入两个烧杯中;(2)将一个烧杯放在风扇下,另一个烧杯放在远离风扇的位置;(3)将两个烧杯放在相同的温度下,同时开始计时;(4)记录两个烧杯中液体蒸发所需的时间;(5)比较两种液体蒸发所需的时间,分析空气流动速度对蒸发速率的影响。

五、实验结果与分析1. 实验一:温度对液体蒸发速率的影响通过实验数据可知,酒精蒸发所需的时间短于水,说明温度对液体蒸发速率有影响。

温度越高,液体蒸发速率越快。

2. 实验二:液体表面积对蒸发速率的影响通过实验数据可知,酒精体积较大的烧杯蒸发所需的时间短于体积较小的烧杯,说明液体表面积对蒸发速率有影响。

液体表面积越大,蒸发速率越快。

3. 实验三:空气流动速度对液体蒸发速率的影响通过实验数据可知,风扇下的酒精蒸发所需的时间短于远离风扇的酒精,说明空气流动速度对蒸发速率有影响。

金属腐蚀速率测定实验报告一、实验目的金属腐蚀是一种常见的现象,会对金属材料的性能和使用寿命产生严重影响。

本实验的目的是通过一系列的方法和步骤,准确测定金属在特定环境中的腐蚀速率,了解影响金属腐蚀的因素,为金属材料的防护和合理使用提供依据。

二、实验原理金属腐蚀的本质是金属原子失去电子变成离子的过程。

常见的金属腐蚀类型有化学腐蚀和电化学腐蚀。

在本实验中,主要考虑电化学腐蚀的情况。

通过测量金属在腐蚀前后的质量变化、电极电位的变化或者腐蚀电流的大小等参数,可以计算出金属的腐蚀速率。

其中,重量法是一种常用的测定腐蚀速率的方法,即通过测量金属在腐蚀前后的质量差,结合腐蚀时间和金属的表面积,计算出单位时间内单位面积上金属的质量损失,从而得到腐蚀速率。

三、实验材料与设备1、实验材料待测试的金属样品(如铁片、铜片等)腐蚀介质(如酸溶液、盐溶液等)砂纸蒸馏水2、实验设备电子天平(精度为 0001g)恒温水浴锅镊子量筒烧杯玻璃棒四、实验步骤1、样品制备用砂纸将金属样品表面打磨至光亮,去除表面的氧化层和污垢,然后用蒸馏水冲洗干净,并用滤纸吸干表面水分。

用游标卡尺测量金属样品的尺寸,计算出其表面积。

2、腐蚀实验将配制好的腐蚀介质倒入烧杯中,放入恒温水浴锅中加热至设定温度。

将处理好的金属样品完全浸入腐蚀介质中,开始计时。

3、样品处理经过一定时间的腐蚀后,取出金属样品,用蒸馏水冲洗干净,并用滤纸吸干表面水分。

如果样品表面有腐蚀产物,可采用化学方法或机械方法去除,但要注意不能损伤金属基体。

4、质量测量用电子天平称量腐蚀后金属样品的质量,记录数据。

5、数据处理根据腐蚀前后金属样品的质量差、腐蚀时间和金属样品的表面积,计算出金属的腐蚀速率,单位通常为 g/(m²·h)。

五、实验数据记录与处理以下是一组以铁片在稀硫酸溶液中的腐蚀为例的数据记录:|实验编号|腐蚀时间(h)|腐蚀前质量(g)|腐蚀后质量(g)|表面积(m²)||||||||1|2|1000|985|002||2|4|1000|970|002||3|6|1000|950|002|根据上述数据,计算腐蚀速率:对于实验 1:腐蚀质量损失= 1000 985 = 015g腐蚀速率=(015 / 002)/ 2 = 375 g/(m²·h)同理,对于实验 2:腐蚀速率=(1000 970)/ 002 / 4 = 375 g/(m²·h)对于实验 3:腐蚀速率=(1000 950)/ 002 / 6 = 417 g/(m²·h)平均腐蚀速率=(375 + 375 + 417)/3 ≈ 389 g/(m²·h)六、实验结果与讨论1、实验结果表明,在本次实验条件下,铁片在稀硫酸溶液中的腐蚀速率约为 389 g/(m²·h)。

气体扩散速率与温度的影响实验报告实验目的:研究不同温度下气体扩散速率的变化规律,探究温度对气体扩散速率的影响。

实验器材:1. 气体扩散装置(包括一个容器和一个小孔)2. 温度控制设备(如恒温水槽、电炉等)3. 温度计4. 计时器5. 气体收集装置(如气体采集瓶)实验原理:根据伯努利定律,在相同压强下,气体扩散速率与温度成正比。

公式:v ∝ √(T)实验步骤:1. 准备好实验器材,并确保仪器的稳定性和准确性。

2. 将气体扩散装置连接到气体收集装置上,并设置好温度控制设备。

3. 将气体扩散装置放入恒温水槽或电炉中,分别调节不同的温度。

4. 在每个温度下,记录不同时间间隔内气体收集装置中气体的体积。

5. 使用温度计测量水槽或电炉内的温度,并记录下来。

实验数据记录和处理:在实验过程中,我们记录了不同温度下气体收集装置中气体的体积和实验时的温度。

实验结果:通过对实验数据的处理,我们得到了以下结果:- 在较低的温度下,气体扩散速率较慢,对应的气体收集速度也较慢;- 随着温度的升高,气体扩散速率逐渐增加,对应的气体收集速度也加快;- 当温度进一步升高时,气体扩散速率增加的趋势逐渐缓和,增速变慢。

实验分析:根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 温度对气体扩散速率有显著影响,温度升高会促进气体分子的热运动,从而加快气体扩散速率。

2. 气体扩散速率与温度之间呈正比关系,符合伯努利定律。

3. 随着温度的继续升高,气体扩散速率的增加趋势逐渐减缓,可能是因为分子间相互碰撞变得更加频繁,增加了相互作用的机会。

实验总结:通过本次实验,我们探究了气体扩散速率与温度之间的关系。

实验结果表明,在相同压强下,温度的升高会加快气体分子的运动速度,从而增加气体扩散速率。

这对于理解和应用气体扩散过程具有重要的指导意义。

进一步完善:虽然本次实验得到了较为明确的结果,但仍有改进的空间。

我们可以进一步扩大实验温度范围,以获得更加全面的数据。

不同浓度盐水对植物生长速率的影响实验报告摘要:本实验旨在研究不同浓度盐水对植物的生长速率的影响。

通过将一组植物分别浸泡在不同浓度的盐水中,并观察它们在一段时间内的生长情况,以及测量其根长和叶面积等参数,从而分析盐水浓度对植物生长的影响。

实验结果表明高浓度盐水会抑制植物的生长速率,而低浓度盐水对植物并无明显影响。

引言:盐水对植物的影响是一个重要的研究领域。

许多因素,如土壤中的盐分含量、湖泊或河流的盐度,都可能对植物的生长产生不利影响。

因此,了解盐水对植物的生长速率的影响,对我们合理利用土壤资源,从而提高农作物产量具有重要意义。

材料与方法:1. 准备10个相同品种、相同大小的植物;2. 准备5个盆,每个盆装满相同量的土壤;3. 依次将盆1至4中的土壤加入盐水,实现5个不同浓度的盐水溶液(濃度依次增加);4. 在每个盆中种植1棵植物,使每个盆的盐水与植物接触;5. 每天定时浇水,并确保每个盆中的土壤保持一定湿度;6. 每隔一周测量每棵植物的根长和叶面积。

结果:在本次实验中,我们观察到盐水浓度对植物的生长速率有明显的影响。

在高浓度盐水的处理组中,植物的生长速率明显减慢,而在低浓度盐水的处理组中,植物的生长速率与正常组相差无几。

在浸泡在高浓度盐水中的植物组中,植物的叶片逐渐出现枯黄的现象,并且生长缓慢。

而在浸泡在低浓度盐水中的植物组中,植物没有受到明显的负面影响,其叶片依然鲜绿,并且保持了正常的生长速率。

同时,对根长和叶面积的测量结果也进一步验证了盐水浓度对植物生长的影响。

在高浓度盐水的处理组中,植物的根长和叶面积明显较低,而在低浓度盐水的处理组中,植物的根长和叶面积接近正常组。

讨论:实验结果表明,高浓度盐水会抑制植物的生长速率,而低浓度盐水对植物生长的影响较小。

这与我们的预期一致。

高浓度盐水中的离子会干扰植物体内的水分和养分吸收,从而阻碍植物正常的代谢过程,导致植物生长受到限制。

然而,需要注意的是,本实验只探讨了短期盐水对植物生长的影响,对于长期的盐水暴露和复杂的土壤条件,还需要进一步的研究。

实验报告范文一、实验目的。

本实验旨在研究某一化学反应的动力学过程,通过实验数据的收集和分析,探讨该反应的速率常数及反应级数,并进一步探讨影响反应速率的因素。

二、实验原理。

本实验选取了A和B两种物质进行反应,反应过程符合一级反应动力学模型。

一级反应的速率方程为,r = k[A],其中r为反应速率,k为速率常数,[A]为反应物A的浓度。

三、实验步骤。

1. 实验前准备,准备好实验所需的试剂和设备,保证实验环境的清洁和安全。

2. 制备反应物溶液,分别称取一定量的A和B两种物质,溶解于适量的溶剂中,得到反应物A和B的溶液。

3. 实验装置搭建,将实验所需的装置搭建好,包括反应瓶、温度控制装置、搅拌器等。

4. 开始实验,将A和B的溶液加入反应瓶中,开始记录反应过程中的温度和时间变化。

5. 数据收集,在不同时间点记录反应物浓度的变化,得到一系列的实验数据。

6. 数据处理,根据实验数据,计算反应速率和速率常数,绘制反应速率与反应物浓度的关系图。

7. 结果分析,根据实验结果,分析反应的速率常数及反应级数,并讨论影响反应速率的因素。

四、实验数据及结果。

表1 反应物浓度随时间变化的数据。

| 时间(s) | [A](mol/L) | [B](mol/L) |。

|-----------|-------------|-------------|。

| 0 | 0.1 | 0.1 |。

| 10 | 0.08 | 0.09 |。

| 20 | 0.06 | 0.08 |。

| 30 | 0.05 | 0.07 |。

| 40 | 0.04 | 0.06 |。

| 50 | 0.03 | 0.05 |。

根据上表的实验数据,我们可以计算出反应速率和速率常数,并绘制反应速率与反应物浓度的关系图。

图1 反应速率与反应物浓度的关系图。

根据图1,我们可以看出反应速率与反应物浓度呈线性关系,符合一级反应的速率方程。

通过线性拟合,我们可以得到速率常数k的值。

化学反应速率实验报告引言:化学反应速率是描述反应过程中物质转化速度的一个重要指标。

了解反应速率对于研究反应机理、改进工业生产和保证产品质量都具有重要意义。

本实验旨在通过研究不同因素对反应速率的影响,探索影响反应速率的因素以及反应速率与自由活化能之间的关系。

实验方法:1.准备工作:准备酶溶液、底物溶液、建立一定温度的恒温水浴等实验条件。

2.实验方案:实验采用底物水解的反应来研究反应速率。

在恒温水浴中,充分混合一定浓度的酶溶液和底物溶液,定时并快速添加试管中的混合物。

加入反应后,通过测量气泡产生的速率来确定反应速率。

实验结果:通过实验观察,我们发现反应速率与以下因素密切相关:1.浓度因素:当底物浓度增加时,反应速率随之增加。

这是因为底物浓度的增加导致反应物分子的碰撞频率增加,从而增加反应速率。

2.温度因素:当温度升高时,反应速率也随之升高。

温度的增加可以提高反应物分子的平均动能,加快碰撞频率和碰撞能量,促进反应进行。

3.催化剂因素:适量添加某些催化剂可以明显加快反应速率。

催化剂通过提供新的反应途径,降低反应物分子之间的活化能,从而加速反应速率。

4.物理状态因素:当反应物为溶液时,溶液的搅拌可以有效提高反应速率。

搅拌能够保持反应物分子的均匀分布,并减小反应物与反应物之间的质量传递阻力,有利于反应进行。

讨论与分析:通过实验观察和结果分析,我们可以得出以下结论:1.反应速率与反应物浓度、反应温度、催化剂和物理状态等因素密切相关。

2.反应速率与反应物浓度之间存在正相关关系,即反应速率随着反应物浓度的增加而增加。

3.反应速率随着温度的升高而增加。

这也可以解释为什么在工业生产过程中通常会采用高温条件来加快反应速率。

4.催化剂的加入可以降低反应物分子之间的活化能,从而增加反应速率。

5.溶液的搅拌可以提高反应速率,因为搅拌能够消除反应物浓度差异,使反应物分子间更容易碰撞和发生反应。

结论:通过本次实验的观察和数据分析,我们探索了影响化学反应速率的因素,并深入了解了反应速率与反应物浓度、温度、催化剂和物理状态等因素之间的关系。

化学反应级数、速率常数和活化能的确定一、实验目的1.了解浓度、温度和催化剂对反应速率的影响。

2.学习测定过二硫酸铵与碘化钾反应的反应速率。

3.利用实验数据计算反应级数、反应速率常数和反应的活化能。

二、实验原理在水溶液中,过二硫酸铵((NH 4)2S 2O 8)和碘化钾(KI)发生如下反应:−−−−+→+32428223I SO I O S根据速率方程,该反应的反应速率可表示为:nIm O S c kc v −−=282式中,v 是反应的瞬时速率。

若、是初始浓度,则v 表示反应的初始速率(v −282O S c −I c 0)。

k 是反应速率常数,m 与n 之和是反应级数。

实验能测定的速率是在一段时间间隔(Δt )内反应的平均速率v 。

如果在Δt 时间内浓度的改变为,则平均速率:−282O S −Δ282O S c tc v O S ΔΔ−=−282在本实验中,Δt 时间内反应物浓度变化很小,可近似地用平均速率代替初始速率:tc ckcv O S n I m O S ΔΔ−≈=−−−2822820为了得到在Δt 时间内浓度的改变值−282O S −Δ282O S c ,需要在混合(NH 4)2S 2O 8和KI 溶液的同时,加入一定体积已知浓度的Na 2S 2O 3溶液和淀粉溶液,这样在反应(1)进行的同时还伴随着下面的反应:−−−−+→+I O S I O S 322643232反应(2)进行得非常快,几乎是瞬间完成,而反应(1)却慢得多。

因此,由反应(1)生成的立即与反应,生成无色的和−3I −232O S −264O S −I 。

所以在反应的开始阶段看不到碘与淀粉反应所呈现的特有蓝色。

但是一旦Na 2S 2O 3耗尽,反应(1)后续生成的就与淀粉反应而使溶液呈现蓝色。

−3I从开始反应到溶液呈现蓝色,标志着已耗尽,所以这段时间Δt 内,浓度的改变值,实际上就是Na −232O S −232O S −Δ232O S c 2S 2O 3的起始浓度。

第二节影响化学反应速率因素(实验报告)

1.浓度

(1)实验名称:浓度对化学反应速率的影响

(2)试剂及实验仪器:mL mol/L的酸性高锰酸钾溶液,H2C2O4,H2C2O4。

(3)反应原理:书写化学反应方程式:;

书写离子反应方程式:。

(4)反应步骤:①加液顺序为?②能否将酸性高锰酸钾溶液浓度换为0.1mol/L,为什么?

③酸性高锰酸钾溶液可否用HCl、HNO3来酸化?为什么?

(5)①此实验通过什么现象来判断速率的快慢?

②若褪色时间为4min,用高锰酸钾溶液来表示该反应的速率为多少?

某化学小组为了研究反应物浓度对化学反应速率的影响,进行了如下实验:

【思考1】【实验原理】2KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 === K2SO4 + 2MnSO4 + 10CO2↑ + 8H2O

实验编号

室温下,试管中所加试剂及其用量/ mL 室温下溶液颜色褪至

无色所需时间/ min 0.6 mol/LH 2C2O4溶液H2O 0.2 mol/L KMnO4溶液 3 mol/L稀硫酸

1 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0

2 3.0 2.0 2.0 5.2

3 3.0 4.0 2.0 6.4

(1)填写上表中所缺的数据。

加水的目的是。

(2)根据上表中的实验数据,可以得到的结论是。

2.温度

(1)默写硫代硫酸钠溶液和硫酸的化学反应方程式:。

离子反应方程式:。

(2)实验中是先混合再分别放入冷水或热水中,还是先分别放入冷水或热水中后再混合?

(3)此实验通过什么现象来判断速率的快慢?

【思考2】在热水中进行实验时,若先混合再放入热水总,则对反应速率有何影响?

根据课本21页科学探究完成以下思考:

(1)默写此反应的离子反应方程式:。

(2)药品的添加顺序为?

(3)此实验通过什么现象来判断速率的快慢?

3.催化剂

(1)P23科学探究1:①FeCl3、CuSO4对H2O2分解均有催化作用,哪个催化效果好?

②此实验设计有缺陷,如何改进?

(2)科学探究2:①加入MnSO4固体能否用MnSO4溶液代替?能否用MnCl2固体代替?

此实验通过什么现象来判断速率的快慢?

(3)科学探究3:①硫酸和唾液对淀粉分解均有催化作用,哪个催化效果好?两组实验说明催化剂具有什么性?②此实验通过什么现象来判断速率的快慢?

【思考3】用两个离子方程式书写FeCl3催化H2O2分解的催化机理:

(1)(2)2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O

【思考4】某研究性学习小组利用H2C2O4溶液和酸性KMnO4溶液的反应探究“外界条件的改变对化学反应速率的影响”,进行了如下实验:

实验

序号

实验温

度/K

有关物质

溶液颜色褪至

无色所需时间/s

酸性KMnO4溶液H2C2O4溶液H2O

V/mL c/ mol·L-1V mL c/ mol·L-1V/mL

A 293 2 0.02 4 0.1 0 t1

B T1 2 0.02 3 0.1 V18

C 313 2 0.02 V20.1 1 t2

(1)通过实验A、B,可探究出________(填外部因素)的改变对化学反应速率的影响,其中V1=________、T1=________;通过实验________(填实验序号)可探究出温度变化对化学反应速率的影响,其中V2=________。

(2)若t1<8,则由此实验可以得出的结论是___________________________________________

________________________________________________________________________;

忽略溶液体积的变化,利用实验B中数据计算,0~8 s内,用KMnO4

的浓度变化表示的反应速率v(KMnO4)=____________。

(3)该小组的一位同学通过查阅资料发现,上述实验过程中n(Mn2+)随时

间的变化情况如图所示,并认为造成这种变化的原因是反应体系中的某

种粒子对KMnO4与草酸之间的反应有某种特殊作用,则该作用是

__________,相应的粒子最可能是________(填粒子符号)。

【思考5】为了研究硫酸铜的量对氢气生成速率的影响,该同学设计了如下一系列实验。

将表中所给的混合溶液分别加入到6个盛有过量Zn粒的反应容器中,收集产生的气体,记录获得相同体积的气体所需时间。

①请完成此实验设计,其中:V1=________,V6=________,V9=________;

②反应一段时间后,实验A中的金属呈________色,实验E中的金属呈________色;

③该同学最后得出的结论为:当加入少量CuSO4溶液时,生成氢气的速率会大大提高。

但当加入的CuSO4溶液超过一定量时,生成氢气的速率反而会下降。

请分析氢气生成速率下降的主要原因____________________。

A B C D E F

4 mol·L-1 H2SO4溶液/mL 30 V1V2V3V4V5

饱和CuSO4溶液/mL 0 0.5 2.5 5 V620

H2O/mL V7V8V9V1010 0。