蛋白质能量营养不良

- 格式:ppt

- 大小:684.50 KB

- 文档页数:33

蛋白质、能量营养不良的护理一、护理评估1、评估患儿体重、身高、皮下脂肪的厚度及皮下水肿等情况。

2、观察患儿有无出汗、肢冷、脉弱、血压下降等休克症状及呼吸暂停。

3、评估患儿有无腹泻、呕吐、酸中毒、低血压及心力衰竭等症状。

二、护理措施1、活动与休息:重症患儿须卧床休息,减少活动。

恢复期患儿可适当户外活动以增进食欲。

2、饮食护理:鼓励母乳喂养,根据营养不良的程度、消化吸收能力和病情,逐渐增加摄入量。

调整饮食的原则是:由少到多、由稀到稠、循序渐进、逐渐增加,直至恢复正常饮食。

(1)轻度营养不良:在维持原膳食的基础上,较早添加含蛋白质和热能较高的食物。

(2)中、重度营养不良:热能和营养物质的供给,应由低到高,逐渐增加。

低蛋白血症者,可静脉输注人血白蛋白。

(3)蛋白质摄入:从每天1.5-2.0克/千克开始,逐渐增加到每天3.0-4.5克/千克,如过早给予高蛋白质食物,可引起腹胀和肝大。

(4)补充维生素和矿物质:每天给予蔬菜及水果,从少量开始,逐渐增加,以免引起腹泻。

(5)鼻胃管喂养:对于食欲差、吞咽困难、吸吮力弱者可用鼻胃管喂养。

病情严重或完全不能进食者,遵医嘱给予静脉补充营养。

3、病情观察:严密监测生命体征变化,患儿在夜间或晨起易出现低血糖,表现为出汗、肢冷、脉弱、血压下降等休克症状及呼吸暂停,需立即静脉注射25%-50%的葡萄糖注射液进行抢救;并发症的观察:①干眼症维生素A缺乏可引起干眼症,可用生理盐水湿润角膜,涂抗生素眼膏,口服或注射维生素A。

②腹泻、呕吐患儿易发生酸中毒,重者可发生低血压、心力衰竭,发现病情变化及时报告医生并做好抢救工作;测量体重、身高、皮下脂肪的厚度,每周2次,以了解治疗效果。

4、药物护理:遵医嘱给药,在使用药物的过程中要注意观察药物疗效和不良反应。

三、健康指导要点1、向患儿家长解释导致营养不良的原因,介绍科学喂养知识及合理膳食搭配方法。

2、加强锻炼,增强患儿体质,提高对本病的防治能力。

蛋白质-热能营养不良一、目的要求1.熟悉营养不良的病因2.了解营养不良的病理生理与3.掌握营养不良临床表现、诊断、分度、治疗与预防方法。

蛋白质-热能营养不良Protein-energy malnutrition PEM流行病学我国5岁以下儿童营养不良发生率六、七十年代:20.6%,八十年代:9.7%,2000年:又下降了一半。

流行病学•目前全球5.5亿儿童,1/4患有蛋白质-热能营养不良•1.5亿儿童(26.7%)体重低下,•1.8亿儿童(32.5)身材矮小•每年1.1千万儿童死亡中,一半以上由于营养不良定义蛋白质-能量营养不良(protein-energy malnutrition ,PEM)由于缺乏能量和(或)蛋白质所致的一种营养缺乏症,主要见于3岁以下婴幼儿。

能量缺乏和蛋白质缺乏往往同时存在.原发性营养不良:摄入不足或对营养素的需求增加继发性营养不良:营养素吸收减少或营养素丧失增加特点3岁以下婴幼儿皮下脂肪减少或消失皮下水肿进行性消瘦生长发育停滞各系统的功能紊乱及抵抗力低下并发症病因1.摄入不足和喂养不当(1)母乳不足,代乳品选择不恰当,骤然断奶。

(2)食物量的不足和不合理(3)辅食添加不及时,不恰当。

(4)不良的饮食习惯。

2.疾病影响消化吸收不良(1)消化系统解剖异常:如唇裂、腭裂、幽门梗阻、肠旋转不良等。

(2)消化系统功能异常:如迁延性腹泻、过敏性肠炎、肠吸收不良综合征等。

3.需要量增加(1)生长发育快速阶段。

(2)急、慢性传染病的恢复期(如伤寒、麻疹、肝炎等)。

(3)双胎、早产儿。

4.消耗量过大:某些疾病,如糖尿病、甲状腺功能亢进症、恶性肿瘤等均可使营养素的消耗增多5. 其他因素:食物短缺;婴儿假冒代乳品;战争;自然灾害;重度营养不良大多由于多种因素所致。

病理生理•短期摄入不足,机体利用储备能量.表现为:胰岛素水平下降及胰高血糖素水平上升,使糖原分解以提供能量;动用肌肉蛋白质,保证内脏和血浆蛋白的合成.摄入不足+消耗增加→负平衡,体重减轻.病理生理•长期摄入不足,胰岛素、甲状腺素和性激素分泌下降,皮质醇、生长激素水平上升。

蛋白质能量营养不良的名词解释

蛋白质能量营养不良(Protein-energy malnutrition,PEM)是一种由于摄入不足或消耗过多蛋白质和能量导致的营养不良症,通常发生在发展中国家或贫困地区,尤其是影响儿童和孕妇。

此类营养不良症可分为两种主要类型:轻度-中度蛋白质能量营养不良和严重蛋白质能量营养不良。

轻度-中度蛋白质能量营养不良的症状包括营养不良、体重下降、消化不良和免疫系统异常。

严重蛋白质能量营养不良可能导致严重的生长障碍、智力障碍和死亡。

蛋白质--能量营养不良蛋白质--能量营养不良蛋白质——能量营养不良疾病定义:是指因缺乏能量和(或)蛋白质引起的一种营养缺乏症,多见于3岁以下的婴幼儿。

主要表现为体重减轻,皮下脂肪减少和皮下水肿,常伴有各个器官不同程度的功能紊乱。

临床上常见3种类型:以能量供应不足为主的消瘦型;以蛋白质供应不足为主的浮肿型;介于两者之间的消瘦-浮肿型。

1. 长期摄入不足喂养不当是导致婴儿营养不良的主要原因,如母乳不足而未及时添加其他乳品;突然停奶而未及时添加辅食;奶粉配制过稀;长期以粥、米粉、奶糕等淀粉类食品喂养等。

较大小儿的营养不良多为婴儿期营养不良的继续,或因为不良的饮食习惯如偏食、挑食、吃零食过多、早餐过于简单或不吃早餐等引起。

2. 消化吸收障碍消化系统解剖或功能的异常如唇裂、腭裂、幽门梗阻、迁延性腹泻、过敏性肠炎、肠吸收不良综合征等均可影响食物的消化和吸收。

3. 需要量增多急、慢性传染病(如麻疹、伤寒、肝炎、结核)后的恢复期,双胎早产、生长发育快速时期均可因需要量增多而造成相对不足。

4. 消耗量过大糖尿病、大量蛋白尿、发热性疾病、甲状腺功能亢进、恶性肿瘤等均可使蛋白质消耗或丢失增多。

临床表现:营养不良患儿最早出现的症状是体重不增,随后患儿体重下降。

皮下脂肪逐渐减少以至消失。

皮下脂肪的消耗首先是累及腹部,其次为躯干、臀部、四肢,最后是面颊。

因皮下脂肪减少首先发生于腹部,故腹部皮下脂肪层厚度是判断营养不良程度的重要指标之一。

随着病程的进展,营养不良程度由轻变重,各种临床症状也逐步加重。

起初仅表现为体重减轻、皮下脂肪变薄、皮肤干燥,但身高(长)无影响,精神状态正常;继而患儿体重和皮下脂肪进一步减少,身高(长)停止增长,皮肤干燥、苍白,肌肉松弛;病情进一步加剧时体重明显减轻,皮下脂肪消失,皮肤苍白、干燥无弹性,额部出现皱纹如老人状,肌肉萎缩呈皮包骨样,身高(长)明显低于同龄人,精神萎靡、反应差,或抑郁与烦躁交替出现,食欲低下,腹泻和便秘交替,体温偏低脉细无力。

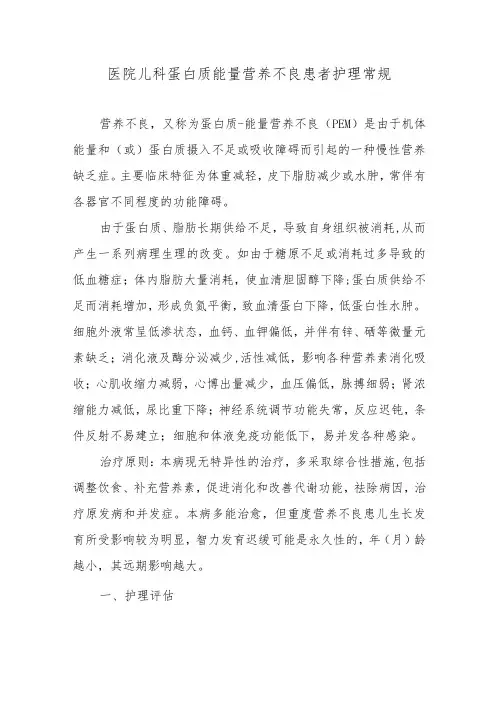

医院儿科蛋白质能量营养不良患者护理常规营养不良,又称为蛋白质-能量营养不良(PEM)是由于机体能量和(或)蛋白质摄入不足或吸收障碍而引起的一种慢性营养缺乏症。

主要临床特征为体重减轻,皮下脂肪减少或水肿,常伴有各器官不同程度的功能障碍。

由于蛋白质、脂肪长期供给不足,导致自身组织被消耗,从而产生一系列病理生理的改变。

如由于糖原不足或消耗过多导致的低血糖症;体内脂肪大量消耗,使血清胆固醇下降;蛋白质供给不足而消耗增加,形成负氮平衡,致血清蛋白下降,低蛋白性水肿。

细胞外液常呈低渗状态,血钙、血钾偏低,并伴有锌、硒等微量元素缺乏;消化液及酶分泌减少,活性减低,影响各种营养素消化吸收;心肌收缩力减弱,心博出量减少,血压偏低,脉搏细弱;肾浓缩能力减低,尿比重下降;神经系统调节功能失常,反应迟钝,条件反射不易建立;细胞和体液免疫功能低下,易并发各种感染。

治疗原则:本病现无特异性的治疗,多采取综合性措施,包括调整饮食、补充营养素,促进消化和改善代谢功能,祛除病因,治疗原发病和并发症。

本病多能治愈,但重度营养不良患儿生长发育所受影响较为明显,智力发育迟缓可能是永久性的,年(月)龄越小,其远期影响越大。

一、护理评估(一)健康史1.喂养因素长期摄食不足,如母乳不足又未及时添加辅食;人工喂养儿,食物的质和量不当,如长期喂哺单纯淀粉食物,缺乏蛋白质和脂肪;骤然断乳,婴儿还不能适应新的哺喂食物;能量需要量增加,供给量却不足;小儿饮食习惯不良,如吃饭不定时、厌食、偏食等均可引起营养不良。

2•疾病因素疾病影响食欲,妨碍食物的消化、吸收和利用,如消化系统疾病、各种酶缺乏所致的吸收不良综合症,肠寄生虫病、结核病、麻疹、某些消化道先天畸形(如唇裂、腭裂、先天性肥大性幽门狭窄或贲门松弛等),以及严重的先天性心脏病均可导致喂养困难;某些遗传性代谢障碍和免疫缺陷病也可以影响食物的消化、吸收和利用,引起营养不良。

3.先天因素早产、多(双)胎易引起营养不良;宫内感染、孕母疾病可致营养低下;胎盘或脐带结构与功能异常可导致胎儿营养不足或宫内生长发育阻滞,常成为婴儿营养不良的先天条件。

重度蛋白质能量营养不良诊断标准

重度蛋白质能量营养不良(severe protein-energy malnutrition, SPEN)的诊断标准通常使用以下指标:

1. 临床表现:患者体重显著下降、消瘦、全身浮肿或局部浮肿、肌肉萎缩、水平衰竭、厌食、乏力、免疫功能下降等。

2. 体重指数:根据患者年龄、性别和身高,计算体重指数(Body Mass Index, BMI)。

BMI = 体重(kg)/身高²(m²)。

SPEN的BMI通常低于16 kg/m²。

3. 体重减轻率:计算患者体重在某个特定时间段内的减轻率。

SPEN的体重减轻率通常超过10%。

4. 蛋白质、能量摄入不足:评估患者的日常膳食摄入情况,包括蛋白质和能量的摄入量。

根据患者的需求和摄入情况,判断是否存在明显不足。

综合以上指标,如果患者符合上述诊断标准,即可诊断为重度蛋白质能量营养不良。

需要注意的是,这只是一种常见的诊断标准,具体的诊断需结合患者的个体情况综合判断。

营养不良的主要编码案例营养不良是指机体由于各种原因引起的食物摄入不足或者吸收不良,导致体内营养素缺乏的疾病。

它是全球范围内重要的公共卫生问题之一,尤其在发展中国家和贫困地区更为普遍。

本文将介绍几个常见的营养不良的主要编码案例,以便更好地了解和预防这些疾病。

1.蛋白质能量营养不良(PEM):蛋白质能量营养不良是最常见的营养不良形式之一。

它主要由于摄入的蛋白质和能量不足引起,导致全身的营养缺乏和组织器官功能异常。

在世界卫生组织国际疾病分类(ICD-10)中,PEM的编码是"E 40-E 46"。

其中,E40指的是原发性蛋白质能量营养不良;E41指的是继发性蛋白质能量营养不良;E42指的是营养干预或管道摄入所致的蛋白质能量营养不良;E43指的是未特指的蛋白质能量营养不良;E44指的是局部累及的蛋白质能量营养不良;E45指的是继发于饮食限制的蛋白质能量营养不良;E46指的是其他蛋白质能量营养不良。

2.维生素缺乏病:不同维生素的缺乏会引发不同的疾病。

例如,维生素A缺乏可引起夜盲症(ICD-10编码:E50.0),维生素C缺乏可引起坏血病(ICD-10编码:E54),维生素D缺乏可引起佝偻病(ICD-10编码:E55.0)等。

3.缺铁性贫血:缺铁性贫血是指由于机体铁元素摄入不足或者吸收不良,导致供给组织和器官的铁不足,从而出现贫血的疾病。

在ICD-10中,缺铁性贫血的编码是"D50"。

缺铁性贫血早期可出现疲劳、头晕、心悸等症状,严重时可出现心功能不全和免疫功能下降。

4.高危人群的营养不良:除了以上常见的营养不良病例,一些群体特别容易出现营养不良。

例如,婴幼儿期的生长迟缓和体重不增加(ICD-10编码:P92.6)就是一种营养不良,“P92”是专门用于指代这一年龄段的疾病编码;老年人的骨质疏松症(ICD-10编码:M81)可能与饮食中钙和维生素D的不足有关。

营养不良具有全球性的影响,给人们的健康和生活质量带来了很大的威胁。

质能量营养不良诊断标准

质能量营养不良的诊断标准一般包括以下几点:

1. 能量摄入不足:当每日的能量摄入小于具体年龄段所需摄入量的20%时,则可被诊断为能量不足。

2. 蛋白质摄入不足:当每日的蛋白质摄入小于具体年龄段所需摄入量的25%时,则可被诊断为蛋白质不足。

3. 营养素摄入不足:当某一营养素的摄入量低于其所需摄入量的50%时,可作为某种营养素摄入不足之诊断依据。

4. 体重变化:低减少:身高、体重指数(BMI)或腰围低于某一范围,可视为体重过低。

另外,还可以根据患者的临床表现及其它相关检查来确诊质能量营养不良。