汽车人机工程标准

- 格式:doc

- 大小:4.43 MB

- 文档页数:36

汽车人机工程标准范本(doc 36页)人机舒适性要求XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX。

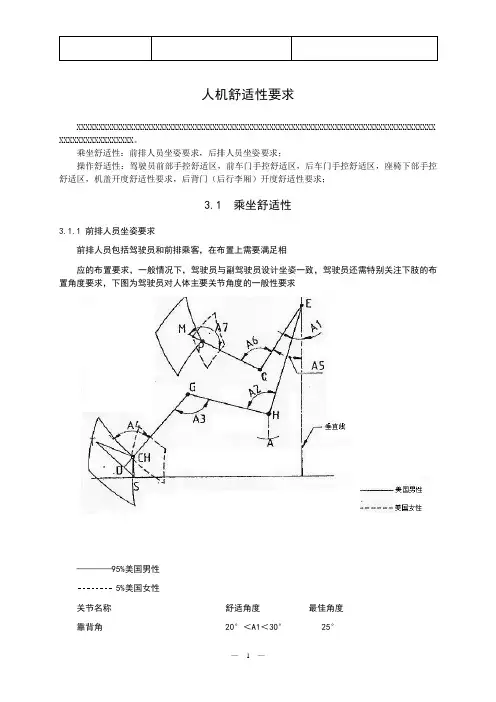

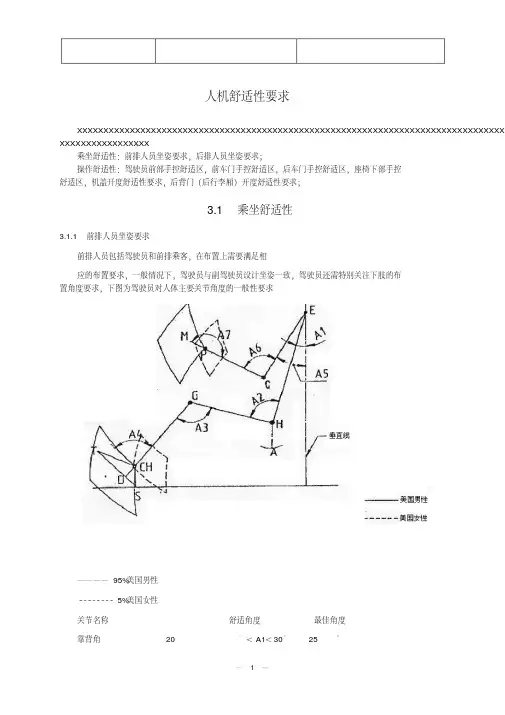

乘坐舒适性:前排人员坐姿要求,后排人员坐姿要求;操作舒适性:驾驶员前部手控舒适区,前车门手控舒适区,后车门手控舒适区,座椅下部手控舒适区,机盖开度舒适性要求,后背门(后行李厢)开度舒适性要求;3.1 乘坐舒适性3.1.1 前排人员坐姿要求前排人员包括驾驶员和前排乘客,在布置上需要满足相应的布置要求,一般情况下,驾驶员与副驾驶员设计坐姿一致,驾驶员还需特别关注下肢的布置角度要求,下图为驾驶员对人体主要关节角度的一般性要求CH:踝关节 85°<A4<110° 87°E:肩部点 25°<A5<60°C:肘关节 80°<A6<165°P:腕关节 170°<A7<190°M:指关节T: A点·舒适驾驶姿态-H点根据舒适驾驶姿态进行确定,不同车型的空间、坐姿角度的具体要求如下表所示。

表对于不同车型来说座椅靠背角度一般:25°为最佳舒适状态,靠背角度也可以根据实际需要做相应的调整;踝关节角度一般:87°为最佳舒适状态,关节角度也可以根据实际需要做相应的调整。

·方向盘与踏板之间的关系-方向盘和油门踏板位置根据95%美国男性四肢的舒适角度进行确定图·方向盘中心与H点的间距-纵向长度:405-415mm-垂直高度:370-380mm·方向盘下端与座椅垫之间的关系-我们称之为方向盘间隙-方向盘间隙:最小165mm·座椅调节滑轨的行程包括最前位置和最后位置。

-最前位置:5%的美国女性-最后位置:95%的美国男性*如果是大中型汽车,H点可以位于最后位置的前方表-座椅调节滑轨倾斜角:3°-5°·头部间隙-顶盖装饰板与驾驶员视点之间的高度:200mm -230mm·视觉-确定H点应在考虑前后视野的基础上寻求良好的视觉效果3-2)横向H点位置·应考虑以下因素:-内部乘员宽度-车顶纵梁(横向头部间隙)-方向盘-踏板-等等·内部乘员宽度-肩部空间和臀部空间-考虑到车门内饰和副仪表板的有效空间表·H点位置表·横向头部间隙表·方向盘和踏板踏板的分类:手动挡踏板和制动档踏板手动挡踏板的外形尺寸制动档踏板的外形尺寸油门踏板、制动踏板、离合踏板的相对位置的确定图*SgRP( 座椅参考点): H点踏板间距(mm)踏板高度差(mm)分类C B *1)A*2)A-BB-C 油门-刹车刹车-离合器设70-80 40-50 最60-70 70-80 30-40 0-计指南小1655注:*1) 右置: 最小155;*2) 右置: 同样概念说明:1.θ1 1°- 2°(正常:1.5 °)L ( 方向盘与H点在平面上的长度): 0-10mm 注:*2 H点为座椅调节范围尺寸代码①(此尺寸仅供参考)②③④⑤AHP (油门踪点)4.后H点·如果是紧凑型和小型轿车,应考虑到乘客空间比后乘客厢更为重要。

智能车辆人机工程智能车辆人机工程是指将人与智能车辆之间的交互和界面设计优化,以提升驾驶者体验、安全性和操作效率的领域。

在现代社会中,智能车辆正逐渐取代传统机械车辆成为交通主力,人机工程的重要性也日益凸显。

智能车辆人机工程的目标是提供一个符合人类认知和操作习惯的界面,使驾驶者能够轻松理解和控制车辆的功能。

为了实现这一目标,需要考虑以下几个方面:第一,界面的可视化设计。

智能车辆的界面设计应尽可能简洁明了,图标、文字和颜色等元素都应符合人类视觉的特点。

界面布局应合理,避免信息过载和冗余,让驾驶者能够一目了然地获取所需的信息。

第二,交互方式的优化。

传统机械车辆通过操纵杆和脚踏板等来控制,而智能车辆可以通过语音指令、触摸屏和手势识别等更直观的方式进行交互。

智能车辆人机工程的任务就是研究如何最大程度地减少驾驶者的认知负担,提供更便捷、高效的交互方式。

第三,安全性的考虑。

智能车辆人机工程需要确保驾驶者在驾驶过程中能保持专注和警觉。

例如,可以通过主动提醒和警报系统来减少驾驶者的疲劳和注意力分散,提高驾驶安全性。

另外,还需要考虑驾驶者对警告信息的理解和反应时间,设计出更人性化的提示方式。

第四,个性化的需求。

每个驾驶者的需求和习惯都不同,智能车辆人机工程需要灵活应对。

例如,可以根据驾驶者的喜好和习惯进行个性化设置,提供个性化的驾驶体验。

还可以通过驾驶者的反馈和数据分析来不断优化界面和交互方式,提供更智能化的驾驶体验。

智能车辆人机工程是一项涉及多个学科和领域的综合性任务。

它需要工程师、心理学家、人机交互专家和人类行为学家等多个领域的专家共同合作。

只有通过深入研究和不断创新,才能进一步提升智能车辆的人机交互体验和安全性,为驾驶者提供更优质的驾驶体验。

综上所述,智能车辆人机工程是一个综合的任务,涉及到界面设计、交互方式优化、安全性和个性化需求等多个方面。

通过改进智能车辆和驾驶者之间的交互方式,提高驾驶者的体验和安全性,可以为智能车辆的未来发展打下坚实的基础。

人机舒适性要求XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX。

乘坐舒适性:前排人员坐姿要求,后排人员坐姿要求;操作舒适性:驾驶员前部手控舒适区,前车门手控舒适区,后车门手控舒适区,座椅下部手控舒适区,机盖开度舒适性要求,后背门(后行李厢)开度舒适性要求;3.1 乘坐舒适性3.1.1 前排人员坐姿要求前排人员包括驾驶员和前排乘客,在布置上需要满足相应的布置要求,一般情况下,驾驶员与副驾驶员设计坐姿一致,驾驶员还需特别关注下肢的布置角度要求,下图为驾驶员对人体主要关节角度的一般性要求————95%美国男性5%美国女性关节名称舒适角度最佳角度靠背角 20°<A1<30° 25°H: 胯点 95°<A2<110° 95°G: 膝关节 95°<A3<135° 125°CH:踝关节 85°<A4<110° 87°E:肩部点 25°<A5<60°C:肘关节 80°<A6<165°P:腕关节 170°<A7<190°M:指关节T: A点·舒适驾驶姿态-H点根据舒适驾驶姿态进行确定,不同车型的空间、坐姿角度的具体要求如下表所示。

表对于不同车型来说座椅靠背角度一般:25°为最佳舒适状态,靠背角度也可以根据实际需要做相应的调整;踝关节角度一般:87°为最佳舒适状态,关节角度也可以根据实际需要做相应的调整。

·方向盘与踏板之间的关系-方向盘和油门踏板位置根据95%美国男性四肢的舒适角度进行确定图·方向盘中心与H点的间距-纵向长度:405-415mm-垂直高度:370-380mm·方向盘下端与座椅垫之间的关系-我们称之为方向盘间隙-方向盘间隙:最小165mm·座椅调节滑轨的行程包括最前位置和最后位置。

标题:浅析汽车人机工程设计方案摘要:随着科技的飞速发展,汽车行业在人机工程学方面的研究越来越深入,以提高驾驶安全性、舒适性和便捷性。

本文将简要介绍汽车人机工程设计的基本原则,并以实际案例分析汽车人机工程设计在实际应用中的优势和挑战。

一、引言人机工程学是一门研究人与机器之间交互关系的学科,旨在优化设计,提高人的工作效率和满意度。

在汽车行业,人机工程设计方案越来越受到重视,因为它关系到驾驶员的操作便捷性、乘坐舒适度和行车安全性。

二、汽车人机工程设计原则1. 安全性:汽车设计需考虑到在紧急情况下,驾驶员能迅速、准确地操作各种设备,降低事故发生的风险。

2. 舒适性:座椅、方向盘、踏板等部件的设计应符合人体工程学,使驾驶员在长时间驾驶过程中保持舒适。

3. 便捷性:汽车操作界面应简洁明了,便于驾驶员快速熟悉和操作。

4. 直观性:仪表盘、显示屏等显示系统应采用易于理解的设计,使驾驶员能够迅速获取所需信息。

5. 适应性:汽车设计应考虑到不同身高、体型的驾驶员,提供个性化设置。

三、案例分析以某款豪华轿车为例,其人机工程设计方案在实际应用中具有以下优势:1. 座椅调节:座椅提供多种调节选项,包括高度、倾斜度、前后位置等,以满足不同驾驶员的需求。

2. 方向盘调节:方向盘可进行高度和距离调节,使驾驶员在驾驶过程中保持最佳姿势。

3. 仪表盘设计:仪表盘采用高清显示屏,信息清晰易懂,便于驾驶员快速获取车辆状态。

4. 控制系统:车辆的各种控制系统(如空调、音响等)采用直观的触摸屏操作,降低了驾驶员在驾驶过程中的分心程度。

然而,在实际应用中也存在一些挑战,如:1. 操作学习成本:部分高端车辆的操作系统较为复杂,驾驶员需要一段时间才能熟练掌握。

2. 功能分散:部分车辆的功能过于分散,可能导致驾驶员在紧急情况下操作不便。

四、结论汽车人机工程设计方案在提高驾驶安全性、舒适性和便捷性方面具有重要意义。

随着科技的发展,汽车行业应继续深入研究人机工程学,以期为驾驶员提供更加人性化、智能化的驾驶体验。

车辆人机工程学

车辆人机工程学指的是将人体工程学、心理学和工程学原理应用

于汽车、卡车、摩托车及其他车辆的设计和开发过程中,以实现更好

的人机交互性能和操作的可靠性,提高驾驶员的安全和舒适性。

车辆人机工程学的主要目标是让驾驶员在车辆驾驶过程中感到舒适、安全和易于操作,从而减少疲劳、提高驾驶效率和遵从交通规则

的意愿。

在车辆设计阶段,人机工程学的应用可以减少舒适性和安全

性方面的问题,提高驾驶员的操作效率。

具体而言,车辆人机工程学

包括以下方面:

1. 控制系统设计:根据人体工程学原理设计控制器、仪表盘、按

钮和开关等,在车辆操作时容易操作、易于理解和记忆。

2. 座椅设计:根据人体工程学原理设计座椅的高度、角度、深度、腰部支撑和头枕等,以适应驾驶员的身体比例,减少疲劳和不舒适。

3. 车窗和后视镜设计:根据视觉心理学原理设置车窗和后视镜,

以确保驾驶员可以更清晰地看到周围环境和其他车辆的情况。

4. 灯光设计:在夜间或恶劣天气下,正确设置车灯和信号灯,以

确保驾驶员能够正确地看到路面情况和道路的标志。

总之,车辆人机工程学是一门涵盖广泛且十分重要的学科,它对

于车辆的设计和开发至关重要,可以使驾驶员在驾驶过程中感到更加

舒适和安全。

人机工程标准人机工程是一种研究人与机器之间相互作用的科学,旨在提高机器的设计和使用的安全性和效率。

在人机工程中,人体测量和生理学要求、工作场所和设备设计、控制器和显示装置设计、作业姿势和操作力要求、色彩和照明标准、声音和通信标准、电磁兼容性标准、安全性与可靠性标准、环境条件与适应性标准以及测试与评估方法等方面都是人机工程的重要组成部分。

1.人体测量和生理学要求人体测量和生理学要求是确定人机工程设计的基本要素。

这些要求基于人体的尺寸和特征,如身高、体重、肩宽、臀围、手臂长度等,以及人体的生理学特征,如人体姿势、肌肉力量、感知能力等。

2.工作场所和设备设计工作场所和设备设计是确保人机工程的重要因素。

工作场所的设计应考虑人员的舒适度和安全性,如座椅的设计应符合人体工学,提供足够的支撑和可调节性。

设备的设计应考虑易于操作和观察,同时也要考虑设备的尺寸和重量等因素。

3.控制器和显示装置设计控制器和显示装置是人机交互的关键部件。

控制器应易于操作,显示装置应清晰易读。

设计时应考虑人的反应速度和操作准确性,以及显示装置的亮度和对比度等因素。

4.作业姿势和操作力要求作业姿势和操作力要求是确定人机工程设计的重要因素。

作业姿势应符合人体工学,避免长时间保持同一姿势或进行重复性动作。

操作力应适中,避免过大力或过小力的使用。

5.色彩和照明标准色彩和照明标准是影响人机工程设计的重要因素。

色彩应易于识别和理解,照明应提供足够的光线,同时也要避免过度刺眼或阴影等问题。

6.声音和通信标准声音和通信标准是确保人机交互的重要因素。

声音应清晰可辨,通信应快速准确。

设计时应考虑噪音和其他干扰因素的影响,以及通信设备的信号接收和质量等因素。

7.电磁兼容性标准电磁兼容性标准是确保人机工程设计的重要因素。

电磁兼容性是指设备在电磁环境中正常工作的能力。

设计时应考虑电磁干扰和其他电磁因素的影响,以及设备的电磁辐射水平等因素。

8.安全性与可靠性标准安全性与可靠性标准是确保人机工程设计的重要因素。

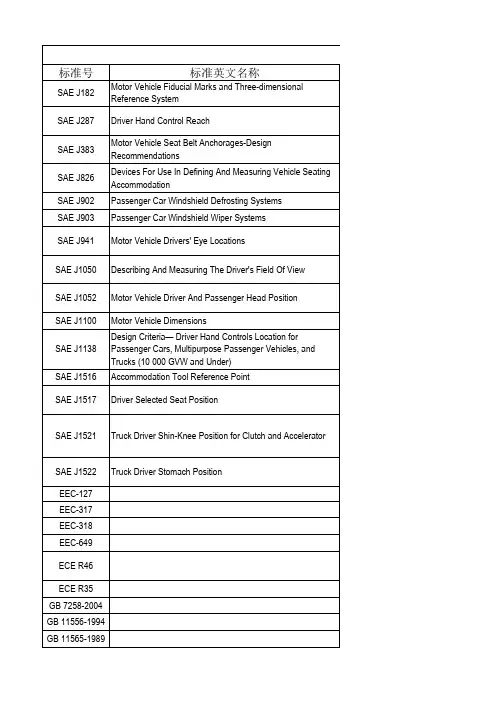

汽车人机工程标准汽车人机工程标准指的是一系列规范和准则,用于指导汽车设计师在designing、developing、testing and manufacturing汽车时如何考虑人类的生理、心理和情感需求,以确保汽车的使用和操作更加舒适、高效和安全。

汽车人机工程标准是全球范围内的一个重要问题,每个国家在汽车人机工程标准方面都有自己的潜在可能已经制定或者正在制定的标准。

在本文中,我们将讨论汽车人机工程标准的定义、原则和意义,以及它对汽车工业的影响和未来发展趋势。

定义:汽车人机工程标准是基于人体工程学原理,以及人力学、心理学、生理学和感官科学的理论,专门制定的标准,旨在提高汽车的设计质量和使用价值。

汽车人机工程标准涵盖的范围非常广泛,包括但不限于驾驶员的安全和舒适性、显示屏和控制面板的易用性、车门和窗户的操作等。

原则:汽车人机工程标准有一些重要原则,这些原则是基于人体工程学和以人为本的原则。

1. 以人为本的设计思想:这意味着,在设计汽车时,必须优先考虑汽车使用者的需求和期望,确保汽车的使用更加自然、舒适和高效。

这是一个非常重要的原则,也是汽车人机工程标准的所有原则中最基本的一个。

2. 最大程度满足驾驶员的需求和期望:汽车人机工程标准中指出,汽车设计应该尽可能满足驾驶员的需求和期望。

这包括但不限于汽车内部的操作系统、音响和通信设备,以及它们与驾驶员的互动方式的设计等。

3. 稳定和可靠的设计:汽车人机工程标准强调稳定和可靠的设计,这是为了确保汽车的安全性和舒适性。

这涵盖了各种方面,包括汽车的框架、刹车、悬挂系统以及安全装置等。

意义:遵循汽车人机工程标准的设计,可以给消费者带来一系列实实在在的好处:1. 提供更加舒适富有感官体验的驾驶体验:通过遵循汽车人机工程标准,设计者可以创造出更加符合人类工程学原理的车辆。

这意味着驾驶员不仅可以享受使用车辆所带来的愉悦,而且还能够避免身体的疲劳和不适感。

2. 提高驾驶员的安全性:汽车人机工程标准考虑了车内和车外的各种安全因素,包括汽车的刹车、悬挂、气囊系统等等,这将帮助消费者更加安全地驾驶汽车。

汽车的人机工程学汽车驾驶座椅布置设计H 点人体模型中的H点是人体身躯与大腿的连接点,即跨点(Hip Point) ,它是与操作方便性及坐姿舒适性相关的车内尺寸的基准点。

驾驶员以正常姿势入座后,其体重的大部分通过臀部由座椅和坐垫来支撑,一部分通过背部和腰部由靠背来承受,另一部分通过左右手作用于方向盘上。

在这种特定的约束坐姿下,驾驶员在操作时身躯上部的活动必然是绕过实际H 点的横向水平轴线的转动。

人机工程学专家从多方面研究表明为了减轻驾驶员驾驶时的疲劳,驾驶员身体各部分之间的夹角应当保持在某一合理的范围之内, 这些角度称为舒适角(见图1 )H 点的分布区域的约束条件有如下几方面:( 1 ) 下肢舒适性约束:以驾驶员下肢的关节角度的舒适性作为约束来计算H点分布区域。

( 2 ) 上肢舒适性约束:以驾驶员上肢的关节角度的舒适性作为约束来计算H 点分布区域。

( 3 ) 视野约束:以保证驾驶员视野舒适性为约束条件计算H 点分布区域。

根据人体关节与驾驶室之间的几何关系,推导出舒适角计算公式, 以舒适角在舒适范围内和方向盘与身体不发生干涉为约束条件,确定合理的跨点高度、座椅水平调节量、靠背椅调节范围和方向盘位置及倾角, 然后利用计算结果绘制驾驶员上下视野极限,进行校正,找到合适点, 如图2 所示。

驾驶员在驾驶室中的坐姿几何关系如图3 所示。

A 点为驾驶员的脚和地面的接触点, B 点为人的膝关节点, C 点为人的肩关节点, H 点为人的胯关节点, D 点为人的肘关节点, E点为人的腕关节点, F 点为方向盘的中心,α1 为小腿和脚的夹角,α2 为大腿和小腿的夹角,α3 为大腿和躯干的夹角,α4 为躯干和铅垂线的夹角,α5 为大臂和小臂的夹角,αk 为大臂和躯干的夹角, X 为踏板和胯关节点距离, Z 为胯关节点的高度, L 为转向杆的长度, XE 和ZE 分别为腕关节到转向器的水平和垂直距离, XF 和ZF 分别为方向盘中心到转向器的水平和垂直距离,αF 为转向杆和水平线的夹角,人体尺寸对于特定的百分位是常量。

汽车人机工程标准XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX。

乘坐舒服性:前排人员坐姿要求,后排人员坐姿要求;操作舒服性:驾驶员前部手控舒服区,前车门手控舒服区,后车门手控舒服区,座椅下部手控舒服区,机盖开度舒服性要求,后背门〔后行李厢〕开度舒服性要求;3.1 乘坐舒服性3.1.1 前排人员坐姿要求前排人员包括驾驶员和前排乘客,在布置上需要满足相应的布置要求,一样情形下,驾驶员与副驾驶员设计坐姿一致,驾驶员还需专门关注下肢的布置角度要求,以下图为驾驶员对人体要紧关节角度的一样性要求————95%美国男性5%美国女性关节名称舒服角度最正确角度靠背角 20°<A1<30° 25°H: 胯点 95°<A2<110° 95°G: 膝关节 95°<A3<135° 125°CH:踝关节 85°<A4<110° 87°E:肩部点 25°<A5<60°C:肘关节 80°<A6<165°P:腕关节 170°<A7<190°M:指关节T: A点·舒服驾驶姿势-H点依照舒服驾驶姿势进行确定,不同车型的空间、坐姿角度的具体要求如下表所示。

表关于不同车型来说座椅靠背角度一样:25°为最正确舒服状态,靠背角度也能够依照实际需要做相应的调整;踝关节角度一样:87°为最正确舒服状态,关节角度也能够依照实际需要做相应的调整。

·方向盘与踏板之间的关系-方向盘和油门踏板位置依照95%美国男性四肢的舒服角度进行确定图·方向盘中心与H点的间距-纵向长度:405-415mm-垂直高度:370-380mm·方向盘下端与座椅垫之间的关系-我们称之为方向盘间隙-方向盘间隙:最小165mm·座椅调剂滑轨的行程包括最前位置和最后位置。

人机工程设计规范1.杯托尺寸校核2.车外车门开关及舒适性2.1 前后门把手距离空载地面距离设计规定740-1160mm;2.2 前后门把手长度最小值为90mm, 推荐值为105mm;2.3 前后门把手高度推荐值为29-33mm;2.4 前后门把手进入操作间隙最小值为36mm;2.5 前后门把手下方操作空间最小值为26mm。

3.点火锁操作空间规定R≥30mm。

4.拉手4.1 前排顶棚拉手旳布置位置在拉手中心点距前排R点+X向10mm至A柱之间;4.2 后排顶棚拉手旳布置规定拉手中心至后排座椅R点-X向距离为80-165mm;4.3 拉手旳有效操作空间推荐≥35mm;4.4 A.B柱拉手中心离地高度推荐值1230-1590mm;4.5 A.B柱拉手与R点Z向高度推荐410-630mm;4.6 拉手旳有效操作长度推荐≥100mm。

5.发动机罩锁人机舒适性序号类别规定(mm)备注1 发动机罩锁手柄后部边缘与发≤25 26-65 66-90 ≥90 动机罩钣金前沿旳距离(A)2 发动机罩弹起后操作发动机罩25 35 45 60锁进入空间(B)3 发动机罩锁手柄后部边缘操作≥25空间(C)6.发动机盖开关及舒适性校核6.1 SAE5%女性手伸及包络(倾斜);6.2 SAE5%女性手伸及包络(不倾斜);6.3 SAE95%男性头部运动包络(倾斜);6.4 SAE95%男性头部运动包络(不倾斜)。

7.发动机盖板翻转起来之后处在6.2和6.3之间, 则满足操作舒适性规定。

8.扶手箱7.1 扶手箱长度及高度旳布置7.1.1 扶手箱旳长度及高度旳一般布置规定如下图所示:注: A SgRP点向前参照值: 100-175mm, 没有上限值;B SgRP点向后参照值: 90-100mm, 没有上限值;H 高度参照值:160-180mm, 最小150mm, 最大190mm。

7.1.2 A.B假如在参照值范围内, 驾驶员手肘不能还是不能碰到扶手箱, 则扶手箱应采用滑移型, 滑移距离最小为50mm。

汽车人机工程模型设计方案1. 概述汽车人机工程模型设计方案旨在优化和改善汽车的人机交互体验,以提高驾驶员的舒适性、安全性和驾驶效率。

本文档将详细介绍汽车人机工程模型的设计原则、方法和应用。

2. 设计原则汽车人机工程模型设计遵循以下原则:2.1 人机交互易用性汽车的控制界面应简单明了,易于操作。

按钮、控制杆和显示屏等交互元素的布局和标识应符合人们的正常使用习惯,降低操作难度,提高用户的工作效率。

2.2 人机交互界面一致性汽车内部使用的各种人机交互界面,如仪表盘、中控系统、音响系统等,应在外观、交互方式和操作逻辑上保持一致性,以减少用户的学习和适应成本。

2.3 人机交互信息准确性汽车的仪表盘、导航系统等应提供准确、清晰和及时的信息,确保驾驶员能够准确理解车辆状态和行驶情况,避免信息误导和错误操作。

2.4 驾驶员工作负荷减轻汽车的人机交互设计应尽可能减轻驾驶员的工作负荷,自动化技术和智能辅助系统可以协助驾驶员完成一些繁琐的操作,使其更专注于驾驶和道路安全。

3. 设计方法汽车人机工程模型的设计方法包括如下几个方面:3.1 需求分析通过对用户的需求进行调查和分析,了解用户的期望和使用场景,从而明确设计的目标和重点。

3.2 人机交互界面设计根据用户需求和设计原则,设计各种人机交互界面的布局、样式和交互方式。

采用直观的图形和符号,能够快速传达信息,同时考虑到隐私保护和易于维护的因素。

3.3 用户评估设计完成后,通过用户评估来评估界面的易用性和用户满意度。

可以采用问卷调查、用户访谈等方法来收集用户反馈,从而优化设计方案。

3.4 迭代改进根据用户评估结果,对设计方案进行迭代改进,不断优化界面和交互方式,以提供更好的用户体验。

4. 应用案例汽车人机工程模型的设计方案已经在各类汽车中得到广泛应用。

以下是其中的几个成功案例:4.1 苹果CarPlay苹果CarPlay是苹果公司开发的一套汽车人机交互系统,通过与iPhone设备连接,将iPhone的应用、音乐和导航等功能无缝集成到汽车的中控系统中。

汽车人机工程设计的一般步骤:汽车人机工程设计第一个步骤:选定设计用的百分位人体,根据加速踏板及地板及方向盘位置选择合适的人体坐姿以初步确定H点。

通过不同百分位的人体来确定前排座椅的前后及上下调节尺寸。

根据车身空间通过对选定的人体布置及相关校核初步确定后排乘客的坐姿及H点。

前后排座椅布置时还应对头部空间、肩部及肘部空间等方面进行校核。

汽车人机工程设计第二个步骤:就需要对驾驶员视野进行校核,第一步要确定眼椭圆的尺寸及位置,然后再校核驾驶员的上下视野、前方视野、风挡玻璃刮刷面积及除霜部位、遮阳板、内外后视镜、仪表板盲区及反光等方面是否符合法规。

汽车人机工程设计第三个步骤:是校核乘员操作舒适性,首先要对脚踏板进行校核,以保证驾驶员舒适安全的操作。

然后需要确定手伸及面,以校核所有可操作件都能被驾驶员方便的操作。

此外还需要对足蹬力及手操舵力、操纵件形状、信号显示进行校核。

汽车人机工程设计第四个步骤:主要对整车的安全性进行校核,校核内容包括车内外凸出物的校核、安全带的校核、安全气囊的布置、上下车方便性等方面。

汽车设计用人体模型百分位概念百分位表示人体的某项基础数据对于使用对象中有百分之几的人可适用。

换句话说就是人体尺寸数据正态分布中的累计概率。

设计中一般使用的百分位人体为中国5%女性、50%男性、95%男性人体尺寸,另外也可以使用其他国家人体尺寸, H 点设计用人体模型尺寸为95%中国男性人体尺寸(如果有特殊原因,可以使用他国人体尺寸),其他人体尺寸均用于校核使用。

H点人体模型汽车实际H点是指当H点三维人体模型按规定步骤安放在汽车座椅中时,人体模型左右两H点标记连线的中点。

H点是与操作方便性及坐姿舒适性相关的车内尺寸的基准点;H点是确定眼椭圆在车身中位置的基准点;H点也影响到了驾驶员的手伸及面。

总之,H点是人机工程中最关键的硬点之一。

H点人体模型是一种用来确定汽车车身的实际H点位置的人体模型。

H点人体模型由背部板、座板部、小腿部及足部等构成。

人机舒适性要求XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX。

乘坐舒适性:前排人员坐姿要求,后排人员坐姿要求;操作舒适性:驾驶员前部手控舒适区,前车门手控舒适区,后车门手控舒适区,座椅下部手控舒适区,机盖开度舒适性要求,后背门(后行李厢)开度舒适性要求;3.1 乘坐舒适性3.1.1 前排人员坐姿要求前排人员包括驾驶员和前排乘客,在布置上需要满足相应的布置要求,一般情况下,驾驶员与副驾驶员设计坐姿一致,驾驶员还需特别关注下肢的布置角度要求,下图为驾驶员对人体主要关节角度的一般性要求————95%美国男性5%美国女性关节名称舒适角度最佳角度靠背角 20°<A1<30° 25°H: 胯点 95°<A2<110° 95°G: 膝关节 95°<A3<135° 125°CH:踝关节 85°<A4<110° 87°E:肩部点 25°<A5<60°C:肘关节 80°<A6<165°P:腕关节 170°<A7<190°M:指关节T: A点·舒适驾驶姿态-H点根据舒适驾驶姿态进行确定,不同车型的空间、坐姿角度的具体要求如下表所示。

表对于不同车型来说座椅靠背角度一般:25°为最佳舒适状态,靠背角度也可以根据实际需要做相应的调整;踝关节角度一般:87°为最佳舒适状态,关节角度也可以根据实际需要做相应的调整。

·方向盘与踏板之间的关系-方向盘和油门踏板位置根据95%美国男性四肢的舒适角度进行确定图·方向盘中心与H点的间距-纵向长度:405-415mm-垂直高度:370-380mm·方向盘下端与座椅垫之间的关系-我们称之为方向盘间隙-方向盘间隙:最小165mm·座椅调节滑轨的行程包括最前位置和最后位置。

-最前位置:5%的美国女性-最后位置:95%的美国男性*如果是大中型汽车,H点可以位于最后位置的前方表名称座椅调节范围(mm) 微型轿车轿车160-180-座椅调节滑轨倾斜角:3°-5°·头部间隙-顶盖装饰板与驾驶员视点之间的高度:200mm -230mm ·视觉-确定H点应在考虑前后视野的基础上寻求良好的视觉效果3-2)横向H点位置·应考虑以下因素:-内部乘员宽度-车顶纵梁(横向头部间隙)-方向盘-踏板-等等·内部乘员宽度-肩部空间和臀部空间-考虑到车门内饰和副仪表板的有效空间表·H点位置表·横向头部间隙表·方向盘和踏板踏板的分类:手动挡踏板和制动档踏板手动挡踏板的外形尺寸制动档踏板的外形尺寸油门踏板、制动踏板、离合踏板的相对位置的确定图*SgRP( 座椅参考点): H点踏板间距(mm)踏板高度差(mm)分类 C B *1) A *2) A-B B-C 油门-刹车刹车-离合器设计指70-80 40-50 最小165 60-70 70-80 30-40 0-5 南注:*1) 右置: 最小155;*2) 右置: 同样概念说明:1.θ1 1°- 2°(正常:1.5 °)L ( 方向盘与H点在平面上的长度): 0-10mm 注:*2 H点为座椅调节范围尺寸代码①(此尺寸仅供参考)②③④⑤设计要求260-320 370-380 405-415 390-395 23°-25°4.后H点·如果是紧凑型和小型轿车,应考虑到乘客空间比后乘客厢更为重要。

但是,大中型轿车则不同。

·一般来说,后乘客空间是根据车辆等级采用下列一些人体模型建立起来的。

表名称百分位人体高度紧凑型轿车10%美国男性167mm小型轿车10/50%美国男性167/176mm中型轿车50/95美国男性176mm大型轿车95%美国男性185mm4-1)沿长度和高度方向的H点位置·后H点取决于前H点和后车轮中心AHP (油门踪点)·正常情况下,地板护面到H点的高度为300mm表·检查头部向后摆动间隙4-2)沿宽度方向的H点位置·H点的位置应根据95%的美国男性进行确定而不考虑车辆的尺寸-95%美国男性尺寸表-后H点离车中心至少为250mm-后H点离轮罩内侧至少900mm以避免臀部与轮罩进行干涉-后H点应象前H点一样考虑头部间隙表表名称乘客肩部至车门内饰的间距汽车中心至H点紧凑型轿车110 285小型轿车115 315中型轿车125 350大型轿车130 375-由于造型原因,后排横向头部间隙在正常情况下至少要比前横向头部间隙大5mm3.1.2 后排人员的坐姿要求相对于前排乘客来说,后排乘客对腿部的要求没有前排的那么多,其它关节位置的角度要求可参考前排乘员来进行设计,但后排乘客需要考虑头部后仰空间的要求,要保证后排乘员头部运动的过程中不会碰到行李舱隔板装置,具体区域如下图所示:图安全带、高位制动灯、行李隔板及其它装饰板布置时要注意满足乘员头部空间的要求,不要超过上图所示的乘员头部轮廓线。

3.2 空间要求的具体定义3.2.1 头部空间的定义头部空间是针对大众人群的,因此定义头部空间时需要考虑95%的人体的头部包络线图图如图所示1. W27——头部间隙斜向空间;2. H35——纵向空间;3. W35——横向空间。

设计时为保证人体舒适性需要满足前期策划时定义的工程目标值3.2.2 肩部空间、臀部空间前期策划时要考虑驾驶员、乘员的肩部空间、臀部空间,可以参考竞品车定义其工程目标值。

图如图所示1. W3——肩部空间;2. W5——臀部空间设计时需要满足前期策划时的工程目标值3.2.3 后排乘员膝部空间前排座椅调整到最后位置时,后排乘员的膝部最小间隙为51mm,如图所示:图3.2.3 脚部空间脚部空间主要是评价人进出车辆方便性的一个指标图如图所示1. L18——车门开启最大时,从门槛内饰上方的102mm处测得的座垫与内饰件最小距离2. 四门车——前排L18最小值为440mm、后排最小值为300mm。

3. 两门轿车——前排L18最小值为440mm、后排最小值为200mm3.2.4 小腿与门槛外板的间隙人下车时小腿与门槛外板要留有一定的间隙,主要是考虑5%的女性在下车时小腿与门槛不相撞即可,如下图所示图3.2.5 方向盘与坐垫的间隙考虑人机舒适性,方向盘下端与坐垫要有足够的间隙图如图所示H74——方向盘下端和坐垫的最小间隙推荐值为150mm。

3.3 车门扶手舒适区域前、后车门扶手的高度要定义在扶手舒适区域内图后视图图图1.定位扶手使驾驶员可以紧握方向盘并把胳肘放在扶手上歇息,为适应胳肘要求,可把扶手固定在H点与胳肘舒适区域前部的边缘之间。

2.外扶手高度应在内扶手高度的25mm之内。

3.整个胳肘舒适区域的扶手宽度为:50-60mm4.为了方便前臂,整个前臂舒适区域具有30mm的最小扶手宽度。

3.4 车内中间扶手箱舒适区域3.4.1 扶手箱的高度车内中间扶手箱的高度根据车门扶手的高度来确定,车内中间扶手的高度应在车门扶手高度的25mm之内满足人机舒适性的要求。

图3.4.1 扶手箱的宽度适用两人的扶手宽度最少为:100mm;适用壹人的扶手宽度最少为:50mm。

图图3.5 车门内拉手舒适区域(适合所有类型的车门内拉手)车门内拉手在车门内扶手上面,其高度根据车门内扶手的高度而定。

图1. 车门内拉手的最小抓握长度120mm要在B区域内,如果拉手的长度超过120mm可以在C区域内;2. 抓握区域最小半径5mm;3. 建议抓握直径最小25mm,最大50mm。

车门内拉手的类型:a. 杯型拉手;b. 全握式拉手;c. 带型拉手;d. 棒式拉手3.5.1 杯型拉手图杯型拉手的尺寸要求为:1. 抓握打开宽度:最小30mm;2. 拉手深度:最小36mm;3. 上部最近接触点的间隙最小30mm。

3.5.2 全握式拉手图全握式拉手的尺寸要求为:抓握打开宽度:最小35mm3.5.3 带式拉手图带式拉手的尺寸要求为:1. 最小手指间隙:40mm;2. 上部(斜向间隙)30mm外侧(横向间隙)。

3.5.4 棒式拉手图图棒式拉手的尺寸要求为:1. 手进入/外侧间隙:最小20mm ;2. 手进入/上部间隙:最小40mm;3. 手进入/下部间隙,棒顶端至罩盖下端:最小30mm。

3.4 进车车辆方便性的要求车辆进出高度主要进出车辆方便性的测量方法。

前期定义时要全面考虑人机舒适性的要求,定义足够的出入空间·进入高度-前(H11):从前H点X平面至H点位置上方装饰车身开启处的垂直尺寸。

·进入高度-后(H12):从后H点至H点前方330mm的一个截面上部装饰车身开启处的垂直尺寸。

·出口高度-后(H69):从后H点至上部装饰车身开启处的垂直尺寸。

它位于装饰车身开启处与后H点上方483mm一个水平面相交处前方254mm这个位置。

图如图中所示车辆进出高度的参考值为1. H11——进入高度-前:770-800mm;2. H12——进入高度-后:760-810mm;3. H69——出口高度-后:710-780mm。

设计时要满足前期定义的工程目标值1.2 操作舒适性1.2.1 驾驶员手控操纵区域为方便驾驶员在正常驾驶位置时的操纵,仪表台及其周边的按钮装置要布置在驾驶员受控区域内。

图1. 曲面A——三指手控区域(旋转类按钮例如:空调旋钮、收音机旋钮等要布置在此区域内);2. 曲面A沿X方向前移50mm——手指手控区域(触摸类按钮例如电动后视镜开关、除霜加热开关、A/C开关等要布置在此区域内);3. 曲面A沿X方向后移50mm——全握手控区域(抓握类机构例如换挡机构、驻车制动机构等要布置在此区域内)。

1.2.2 前车门合理手控区域前车门上面的控制开关、车门开启手柄等控制器要布置在相应的控制曲线之内。

上部手控界限以水切为界。

图1. 红色线框——“无倾斜”控制要求曲线;2. 曲线A沿X方向前移100mm(H点上方128mm)——需用手全握进行操纵的控制曲线,例如车门开启手柄;3. 曲线A沿X方向前移100mm(H点下方100mm)——无需用手全握进行操纵的控制曲线。

1.2.3 前车门下部合理控制区域随座椅前后移动的控制器要布置在相应的操纵区域内,方便操纵。

图图中所示4条曲线——随座椅前后移动的控制器的控制曲线。