[弘治]睢州志(二)

- 格式:pptx

- 大小:136.28 MB

- 文档页数:68

2015年全国高考文言文选段与译文一、全国新课标卷Ⅰ【原文】孙傅,字伯野,海州人。

登进士第,为礼部员外郎。

时蔡翛为尚书,傅为言天下事,劝其亟有所建,不然必败。

翛不能用。

迁至中书舍人。

宣和末,高丽入贡,使者所过,调夫治舟,骚然烦费。

傅言:“索民力以妨农功,而于中国无丝毫之益。

”宰相谓其所论同苏轼,奏贬蕲州安置。

给事中许翰以为傅论议虽偶与轼合,意亦亡他,以职论事而责之过矣,翰亦罢去。

靖康元年,召为给事中,进兵部尚书。

上章乞复祖宗法度,钦宗问之,傅曰:“祖宗法惠民,熙、丰法惠国,崇、观法惠奸。

”时谓名言。

十一月,拜尚书右丞,俄改同知枢密院。

金人围都城,傅日夜亲当矢石。

金兵分四翼噪而前,兵败退,堕于护龙河,填尸皆满,城门急闭。

是日,金人遂登城。

二年正月,钦宗诣金帅营,以傅辅太子留守,仍兼少傅。

帝兼旬不返,傅屡贻书请之。

及废立檄至,傅大恸曰:“吾惟知吾君可帝中国尔,苟立异姓,吾当死之。

”金人来索太上、帝后、诸王、妃主,傅留太子不遣。

密谋匿之民间,别求状类宦者二人杀之,并斩十数死囚,持首送之,绐金人曰:“宦者欲窃太子出,都人争斗杀之,误伤太子。

因帅兵讨定,斩其为乱者以献。

苟不已,则以死继之。

”越五日,无肯承其事者。

傅曰:“吾为太子傅,当同生死。

金人虽不吾索,吾当与之俱行,求见二酋面责之,庶或万一可济。

”遂从太子出。

金守门者曰:“所欲得太子,留守何预?”傅曰:“我宋之大臣,且太子傅也,当死从。

”是夕,宿门下;明日,金人召之去。

明年二月,死于朔廷。

绍兴中,赠开府仪同三司,谥曰忠定。

(节选自《宋史·孙傅传》)【译文】孙傅字伯野,海州人。

考中进士,任礼部员外郎。

当时蔡袺任尚书,孙傅向他陈述天下政事,劝他早点做些更改,否则一定失败。

蔡袺不听。

升至中书舍人。

宣和末期,高丽入贡,使者所过之处,调发民夫修船,引起骚动,用度又颇多。

孙傅说:“滥用民力妨碍农事,而对于中国没有丝毫好处。

”宰相认为他的言论与苏轼相同,上奏降贬他在蕲州安置。

睢宁县志丁显的生平:据《续纂山阳县志》记载,丁显,字西圃,号韵渔。

年二岁父即没,母氏陈抚之成立。

咸丰己未举人。

同治五年,清水潭决,淮阳被灾甚剧。

显谓非复淮水故道不可,绘图贴说,禀请江督曾文正,具奉兴办。

垂成,而文正薨,事遂寝。

选睢宁训导。

在睢十七年,以老罢归。

少承母教,纯笃端严。

讲习经济,务求有用。

生平精于音韵之学,著书满家,八十外犹辟集韵书塾以训后进。

以上为光绪本睢宁县志序余于甲申暮春来宰是邑,索观志书,欲知其利弊之所在,思所以補救,而徐为因革之。

廊吏以志版毁于火,无书可呈,嗣于绅耆家觅得旧志四卷,简编残缺,记载亦多未详尽,康熙五十七年,乡先达刘公如晏④宰睢宁时所修,距今一百有六十余年矣,乃进都人士,而言曰:一邑之有志,犹一国之有史,举凡山川、都鄙、人物、土产、疆域沿革、风俗盛衰,天心人事之感召,陵谷沧桑之变换,以及忠孝节义维持世教于不敝者,非志何以示?来兹且阅时久,则湮没必多,湮没多则文献不足,文献不足则是邦之掌故荡然矣。

搜罗编纂,信今传后,岂维守土者之责要,亦二三父老之志也。

佥曰善。

于是设局,采访商之于丁西圃学博,以总其事,盖学博长于考据,而又司铎此地最久,见闻多而取舍审,稽古博而鉴别精,出其生平之才之学之识,勒为成书,当无遗议矣,而学博并不敢自信,以为此特采访之宗,以俟鸿博君子审定而纂成焉,是则学博之谦也。

余谫陋未能逐加釐订,而都人士恐稿本日久涣失,先行醵金付梓,谓之志稿后有作者即本此以为笔削,亦觉事半功倍,若夫繁芜讥,余与学博俱不得辞其责焉。

—————————④.刘如晏,康熙本睢宁县志主修人,曾任睢宁知县。

⑤.县城范围。

⑥.古人将十二星座位置与国州位置相对应,并以该星域的天象判断地方凶吉。

⑦.经纬。

⑧.墩,相当于现在的镇。

⑨.古代各州县皆设粮仓(相当于现在的粮食局),丰年养官兵,荒年赈灾民,具体到清代又有常平仓、社仓、义仓等形制。

⑩.集、铺、乡、社及下文的圩寨皆为县级行政区划。

⑪.善会、善堂是清朝出现并广泛存在的民间慈善组织。

郑俊华/〔嘉靖〕《衢州府志》的修纂及价值〔嘉靖〕《衢州府志》的修纂及价值郑俊华(浙江海洋大学历史系,浙江舟山316022;)摘要〔嘉靖〕《衢州府志》是在〔弘治〕《衢州府志》基础上删削增补而成的,修纂者杨准、赵镗等人对于国计民生的重视,使得该志记载了大量涉及社会经济、民众生计、风俗民情等方面的内容,对于我们考察明中叶衢州府的社会实态以及浙西南山区的社会变迁具有重要的史料价值。

关键词衢州府志修纂史料价值明中叶是重要的社会转型时期,国家赋役制度的调整、商品经济的繁荣、社会奢靡之风的兴起等,都已受到学界的广泛关注。

地方志作为记载一地自然、政治、经济、文化、社会等情况的综合性文献,是考察地方社会变迁的重要资料。

有明一代,浙江省衢州府曾六次修纂府志,分别是在洪武、天顺、弘治、嘉靖、天启、崇祯年间,现存的仅弘治、嘉靖、天启三种[1](P153-154),而流传和使用较多的为弘治、天启《衢州府志》(简称《弘治志》《天启志》)二志[2],〔嘉靖〕《衢州府志》(简称《嘉靖志》)则研究者利用不多。

本文先对《嘉靖志》的修纂情况进行考证,然后在与弘治、天启二志比较的基础上,介绍《嘉靖志》独特的史料价值,进而考察《嘉靖志》所见明中叶衢州等浙西南山区的社会变迁。

一、〔嘉靖〕《衢州府志》的修纂对于《嘉靖志》,洪焕椿先生在《浙江方志考》中有如下介绍:“本志修于嘉靖四十三年,刊本,五册,中图收藏(缺卷九),龙游余绍宋据嘉靖原刊本传钞,所缺官守一卷,据天启叶秉敬纂《衢州府志》职官门补入,并经兰溪叶渭清手校。

此钞校本今藏浙图,北图、南图、上图均有胶卷。

”[3](P355)关于《嘉靖志》的修纂历程,赵镗在序言中提到:繄志之新,倡始者安吾公,继之者南溟公,而我少郡伯文台薛公实后先协济之,始葺于西安学训导汪子旦,重校于衢州府学教授金子汝砺,又重校于西安学教谕徐子守,而总其成者则镗,以乡故僭次于末焉[4](P11)。

由此可知,修志过程中有几位重要人物,分别是倡修与继修者衢州知府杨准、郑伯兴,协修者同知薛应作者简介:郑俊华(1987—),男,浙江省开化县人,浙江海洋大学历史系讲师,复旦大学历史地理研究中心博士毕业,研究方向为明清社会经济史、历史地理学、浙江省地方志。

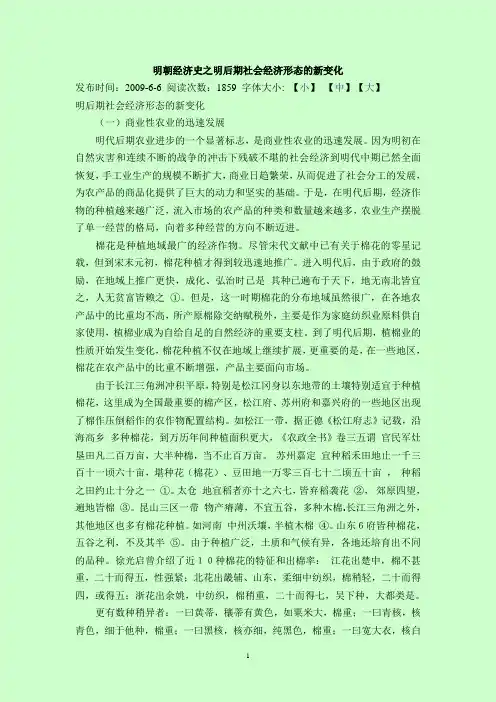

明朝经济史之明后期社会经济形态的新变化发布时间:2009-6-6 阅读次数:1859 字体大小: 【小】【中】【大】明后期社会经济形态的新变化(一)商业性农业的迅速发展明代后期农业进步的一个显著标志,是商业性农业的迅速发展。

因为明初在自然灾害和连续不断的战争的冲击下残破不堪的社会经济到明代中期已然全面恢复,手工业生产的规模不断扩大,商业日趋繁荣,从而促进了社会分工的发展,为农产品的商品化提供了巨大的动力和坚实的基础。

于是,在明代后期,经济作物的种植越来越广泛,流入市场的农产品的种类和数量越来越多,农业生产摆脱了单一经营的格局,向着多种经营的方向不断迈进。

棉花是种植地域最广的经济作物。

尽管宋代文献中已有关于棉花的零星记载,但到宋末元初,棉花种植才得到较迅速地推广。

进入明代后,由于政府的鼓励,在地域上推广更快,成化、弘治时已是其种已遍布于天下,地无南北皆宜之,人无贫富皆赖之①。

但是,这一时期棉花的分布地域虽然很广,在各地农产品中的比重均不高,所产原棉除交纳赋税外,主要是作为家庭纺织业原料供自家使用,植棉业成为自给自足的自然经济的重要支柱。

到了明代后期,植棉业的性质开始发生变化,棉花种植不仅在地域上继续扩展,更重要的是,在一些地区,棉花在农产品中的比重不断增强,产品主要面向市场。

由于长江三角洲冲积平原,特别是松江冈身以东地带的土壤特别适宜于种植棉花,这里成为全国最重要的棉产区,松江府、苏州府和嘉兴府的一些地区出现了棉作压倒稻作的农作物配置结构。

如松江一带,据正德《松江府志》记载,沿海高乡多种棉花,到万历年间种植面积更大,《农政全书》卷三五谓官民军灶垦田凡二百万亩,大半种棉,当不止百万亩。

苏州嘉定宜种稻禾田地止一千三百十一顷六十亩,堪种花(棉花)、豆田地一万零三百七十二顷五十亩,种稻之田约止十分之一①。

太仓地宜稻者亦十之六七,皆弃稻袭花②,郊原四望,遍地皆棉③。

昆山三区一带物产瘠薄,不宜五谷,多种木棉.长江三角洲之外,其他地区也多有棉花种植。

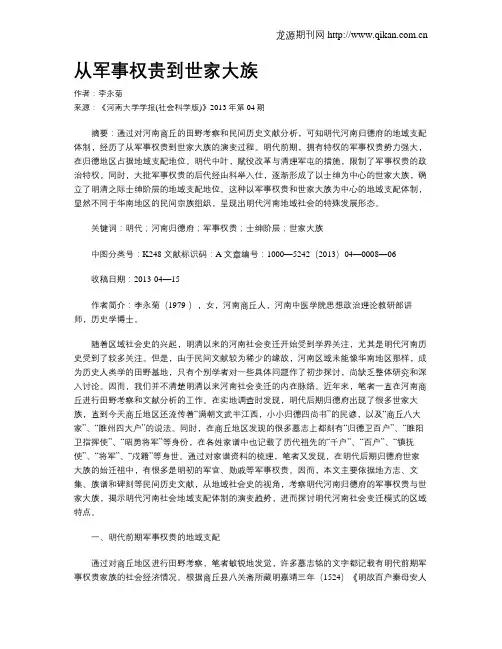

从军事权贵到世家大族作者:李永菊来源:《河南大学学报(社会科学版)》2013年第04期摘要:通过对河南商丘的田野考察和民间历史文献分析,可知明代河南归德府的地域支配体制,经历了从军事权贵到世家大族的演变过程。

明代前期,拥有特权的军事权贵势力强大,在归德地区占据地域支配地位。

明代中叶,赋役改革与清理军屯的措施,限制了军事权贵的政治特权,同时,大批军事权贵的后代经由科举入仕,逐渐形成了以士绅为中心的世家大族,确立了明清之际士绅阶层的地域支配地位。

这种以军事权贵和世家大族为中心的地域支配体制,显然不同于华南地区的民间宗族组织,呈现出明代河南地域社会的特殊发展形态。

关键词:明代;河南归德府;军事权贵;士绅阶层;世家大族中图分类号:K248 文献标识码:A 文章编号:1000—5242(2013)04—0008—06收稿日期:2013-04—15作者简介:李永菊(1979-),女,河南商丘人,河南中医学院思想政治理论教研部讲师,历史学博士。

随着区域社会史的兴起,明清以来的河南社会变迁开始受到学界关注,尤其是明代河南历史受到了较多关注。

但是,由于民间文献较为稀少的缘故,河南区域未能像华南地区那样,成为历史人类学的田野基地,只有个别学者对一些具体问题作了初步探讨,尚缺乏整体研究和深入讨论。

因而,我们并不清楚明清以来河南社会变迁的内在脉络。

近年来,笔者一直在河南商丘进行田野考察和文献分析的工作。

在实地调查时发现,明代后期归德府出现了很多世家大族,直到今天商丘地区还流传着“满朝文武半江西,小小归德四尚书”的民谚,以及“商丘八大家”、“睢州四大户”的说法。

同时,在商丘地区发现的很多墓志上都刻有“归德卫百户”、“睢阳卫指挥使”、“昭勇将军”等身份,在各姓家谱中也记载了历代祖先的“千户”、“百户”、“镇抚使”、“将军”、“戍籍”等身世。

通过对家谱资料的梳理,笔者又发现,在明代后期归德府世家大族的始迁祖中,有很多是明初的军官、勋戚等军事权贵。

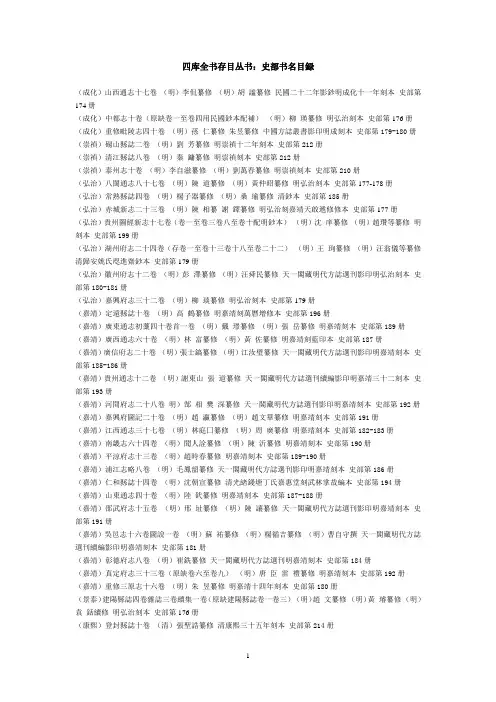

四库全书存目丛书:史部书名目録(成化)山西通志十七卷(明)李侃纂修(明)胡謐纂修民國二十二年影鈔明成化十一年刻本史部第174册(成化)中都志十卷(原缺卷一至卷四用民國鈔本配補)(明)柳瑛纂修明弘治刻本史部第176册(成化)重修毗陵志四十卷(明)孫仁纂修朱昱纂修中國方誌叢書影印明成刻本史部第179-180册(崇禎)碭山縣誌二卷(明)劉芳纂修明崇禎十二年刻本史部第212册(崇禎)清江縣誌八卷(明)秦鏞纂修明崇禎刻本史部第212册(崇禎)泰州志十卷(明)李自滋纂修(明)劉萬春纂修明崇禎刻本史部第210册(弘治)八閩通志八十七卷(明)陳道纂修(明)黃仲昭纂修明弘治刻本史部第177-178册(弘治)常熟縣誌四卷(明)楊子器纂修(明)桑瑜纂修清鈔本史部第185册(弘治)赤城新志二十三卷(明)陳相纂謝鐸纂修明弘治刻嘉靖天啟遞修修本史部第177册(弘治)貴州圖經新志十七卷(卷一至卷三卷八至卷十配明鈔本)(明)沈庠纂修(明)趙瓚等纂修明刻本史部第199册(弘治)湖州府志二十四卷(存卷一至卷十三卷十八至卷二十二)(明)王珣纂修(明)汪翁儀等纂修清歸安姚氏咫進齋鈔本史部第179册(弘治)徽州府志十二卷(明)彭澤纂修(明)汪舜民纂修天一閣藏明代方誌選刊影印明弘治刻本史部第180-181册(弘治)嘉興府志三十二卷(明)柳琰纂修明弘治刻本史部第179册(嘉靖)定遠縣誌十卷(明)高鶴纂修明嘉靖刻萬曆增修本史部第196册(嘉靖)廣東通志初藳四十卷首一卷(明)戴璟纂修(明)張岳纂修明嘉靖刻本史部第189册(嘉靖)廣西通志六十卷(明)林富纂修(明)黃佐纂修明嘉靖刻藍印本史部第187册(嘉靖)廣信府志二十卷(明)張士鎬纂修(明)江汝璧纂修天一閣藏明代方誌選刊影印明嘉靖刻本史部第185-186册(嘉靖)貴州通志十二卷(明)謝東山張道纂修天一閣藏明代方誌選刊續編影印明嘉靖三十二刻本史部第193册(嘉靖)河間府志二十八卷明)郜相樊深纂修天一閣藏明代方誌選刊影印明嘉靖刻本史部第192册(嘉靖)嘉興府圖記二十卷(明)趙瀛纂修(明)趙文華纂修明嘉靖刻本史部第191册(嘉靖)江西通志三十七卷(明)林庭囗纂修(明)周廣纂修明嘉靖刻本史部第182-183册(嘉靖)南畿志六十四卷(明)聞人詮纂修(明)陳沂纂修明嘉靖刻本史部第190册(嘉靖)平涼府志十三卷(明)趙時春纂修明嘉靖刻本史部第189-190册(嘉靖)浦江志略八卷(明)毛鳳韶纂修天一閣藏明代方誌選刊影印明嘉靖刻本史部第186册(嘉靖)仁和縣誌十四卷(明)沈朝宣纂修清光緒錢塘丁氏嘉惠堂刻武林掌故編本史部第194册(嘉靖)山東通志四十卷(明)陸釴纂修明嘉靖刻本史部第187-188册(嘉靖)邵武府志十五卷(明)邢址纂修(明)陳讓纂修天一閣藏明代方誌選刊影印明嘉靖刻本史部第191册(嘉靖)吳邑志十六卷圖說一卷(明)蘇祐纂修(明)楊循吉纂修(明)曹自守撰天一閣藏明代方誌選刊續編影印明嘉靖刻本史部第181册(嘉靖)彰德府志八卷(明)崔銑纂修天一閣藏明代方誌選刊明嘉靖刻本史部第184册(嘉靖)真定府志三十三卷(原缺卷六至卷九)(明)唐臣雷禮纂修明嘉靖刻本史部第192册(嘉靖)重修三原志十六卷(明)朱昱纂修明嘉靖十四年刻本史部第180册(景泰)建陽縣誌四卷雜誌三卷續集一卷(原缺建陽縣誌卷一卷三)(明)趙文纂修(明)黃璿纂修(明)袁銛續修明弘治刻本史部第176册(康熙)登封縣誌十卷(清)張聖誥纂修清康熙三十五年刻本史部第214册(康熙)琅鹽井志四卷(清)沈鼐纂修(清)張約敬纂修清鈔本史部第214册(康熙)師宗州志二卷(清)管棆纂修(清)夏治源續修清康熙刻雍正增修本史部第214册(康熙)杏花村志十二卷首一卷末一卷(清)郎遂撰清康熙二十四年聚星樓刻本史部第245册(康熙)續安丘縣誌二十五卷(清)王訓纂修清康熙刻本史部第213册(康熙)延綏鎮志六卷(清)譚吉璁纂修清康熙刻乾隆增補本史部第227册(康熙)揚州府志四十卷(清)崔華纂修(清)張萬壽纂修清康熙刻本史部第214-215册(康熙)永平府志二十四卷首一卷(清)宋琬纂修(清)張朝琮續修清康熙五十年刻本史部第213册(隆慶)豐潤縣誌十三卷(明)王納言纂修(明)石邦政纂修明隆慶四年刻本史部第201册(隆慶)永州府志十七卷(明)史朝富纂修(明)陳良珍纂修明隆慶五年刻本史部第201册(乾隆)河套志六卷(清)陳履中纂修清乾隆寓園刻本史部第215册(乾隆)湖南通志一百七十四卷首一卷(清)陳宏謨范咸纂修清乾隆二十二年刻本史部第216-219册(乾隆)續河南通志八十卷首四卷(清)阿思哈嵩貴纂修清乾隆三十二年刻本史部第220册(順治)西鎮志不分卷(清)蘇銑纂修清順治刻本史部第212册(天啟)贛州府志二十卷(明)余文龍纂修(明)謝詔纂修清順治十七年湯斌刻本史部第202册(天啟)海鹽縣圖經十六卷(明)樊維城纂修(明)胡震亨纂修明天啟刻本史部第208册(萬歷)安邱縣誌二十八卷(明)熊元纂修(明)馬文煒纂修明萬曆十七年刻本史部第200册(萬歷)廣東通志七十二卷(明)郭棐纂修日本內閣文庫藏明萬曆三十年刻本史部第197-198册(萬歷)湖廣總志九十八卷(原缺卷四十七)(明)徐學謨纂修明萬曆刻本史部第194-196册(萬歷)湖州府志十四卷(明)栗祁纂修(明)唐樞纂修明萬曆刻本史部第191册(萬歷)嘉定縣誌二十二卷(明)韓浚纂修(明)張應武纂修明萬曆刻本史部第208-209册(萬歷)江都縣誌二十三卷(明)張寧纂修(明)陸君弼纂修明萬曆刻本史部第202册(萬歷)金華府志三十卷(卷十三至卷十五配鈔本)(明)王懋德纂修(明)陸鳳儀纂修明萬曆刻本史部第176-177册(萬歷)紹興府志五十卷(明)蕭良幹纂修(明)張元忭纂修明萬曆年刻本史部第200-201册(萬歷)順天府志六卷(明)沈應文纂修張元芳纂修明萬曆刻本史部第208册(萬歷)四川總志三十四卷(卷一至卷四配鈔本)(明)虞懷忠郭棐纂修明萬曆刻本史部第199-200册(萬歷)通州志八卷(明)林雲程纂修(明)沈明臣纂修天一閣藏明代方誌選刊影印明萬曆刻本史部第203册(萬歷)溫州府志十八卷(明)湯日昭王光蘊纂修明萬曆刻本史部第210-211册(萬歷)襄陽府志五十一卷(原缺卷十)(明)吳道邇纂修明萬曆刻本史部第211-212册(萬歷)續朝邑縣誌八卷(明)王學謨纂修清康熙五十一年王兆鰲刻本史部第196册(萬歷)續修嚴州府志二十四卷(明)楊守仁徐楚纂修呂昌期俞炳然續修明萬曆刻本史部第209册(萬歷)應天府志三十二卷(明)程嗣功王一化纂修日本內閣文庫藏明萬曆五年刻本史部第203册(萬歷)余杭縣誌十卷(原缺卷一卷七卷八)(明)戴日強纂修明萬曆刻本史部第210册(正德)安慶府志三十一卷(原缺卷一到卷六)(明)胡纘宗纂修舊鈔本史部第185册(正德)常州府志續集八卷(明)張愷纂修明正德刻本史部第181册(正德)大同府志十八卷(明)張欽纂修明正德刻嘉靖增修本史部第186册(正德)嘉興志補十二卷(明)于鳳喈纂修(明)鄒衡纂修明正德刻本史部第185册(正德)松江府志三十二卷(明)陳威纂修(明)顧清纂修天一閣藏明代方誌選刊續編影印明正德刻本史部第181册安楚錄十卷(明)秦金撰明萬曆四年秦氏刻本史部第46册安祿山事迹三卷(唐)姚汝能撰明鈔本史部第128册安南紀遊一卷(清)潘鼎珪撰清康熙刻說鈴本史部第256册安南使事紀要四卷(清)李仙根撰清鈔本史部第56册安南奏議一卷不著撰者明鈔國朝典故本史部第49册安危註四卷(明)吳甡輯清康熙吳元復刻本史部第110册澳門記略二卷(清)印光任撰(清)張汝霖撰清乾隆西阪草堂刻本史部第221册八紘譯史四卷譯史紀餘四卷(清)陸次雲撰清康熙二十二年宛羽齋刻陸雲氏雜著本史部第256册白鹿書院志十九卷(清)毛德琦撰(清)周兆蘭增修清康熙刻雍正道光間遞修本史部第246册白鹿書院志十七卷(清)廖文英撰(清)錢正振增補清康熙十二年刻增修本史部第246册百城煙水九卷(清)徐崧輯(清)張大純輯清康熙二十九年刻本史部第237册百僚金鑑十二卷(清)牛天宿撰清康熙八年忠愛堂刻本史部第262册百夷傳一卷(明)錢古訓撰明萬曆三十八年趙琦美鈔本史部第255册稗史集傳一卷(元)徐顯撰明刻本史部第87册班范肪截四卷(清)張篤慶撰清畢氏聚星堂鈔本史部第292册班馬異同三十五卷(宋)倪思撰(宋)劉辰翁評明嘉靖十六年李元陽刻本史部第1册半窗史略四十二卷(清)龍體剛撰清雍正龍圖鳳等刻本史部第42册褒賢集一卷褒賢祠記二卷諸賢贊頌論疏一卷諸賢詩頌一卷諸賢論頌一卷祭文一卷不著撰者明刻範文正公集附史部第82册寶華山誌十卷首一卷(清)釋德基撰清康熙二十九年刻本史部第236册北歸志一卷(清)王士禛撰清康熙刻本史部第128册北河續紀七卷附余二卷(清)閻廷謨撰清順治九年刻本史部第223册北平錄一卷不著撰者明鈔國朝典故本史部第45册北狩行錄一卷(宋)題蔡鞗撰清初徐釚家鈔本史部第44册北征事跡一卷(明)袁彬撰明嘉靖吳郡袁氏嘉趣堂刻金聲玉集本史部第46册辟雍紀事十五卷附紀事述言一卷辟雍考一卷辟雍紀事原始一卷辟雍軼事一卷(明)盧上銘馮士驊撰明崇禎刻本史部第271册碧溪叢書八種八卷不著輯者清鈔本史部第45册辨定嘉靖大禮議二卷(清)毛奇齡撰清康熙刻西河合集本史部第271册標題詳注史略補遺大成十卷首一卷(原缺卷九卷十)(明)李紀撰明刻本史部第23册丙寅北行日譜一卷(明)朱祖文撰明崇禎二年張世偉等刻本史部第128册滄浪小志二卷(清)宋犖撰清康熙刻本史部第245册蒼潤軒碑跋紀一卷續紀一卷(明)盛時泰撰清鈔本史部第278册藏書六十八卷(明)李贄撰明萬曆二十七年焦竑刻刻本史部第23-24册曹江孝女廟志十卷首一卷末一卷(清)沈志禮輯清康熙二十七年慎德堂刻本史部第87册漕運通志十卷(明)楊宏撰(明)謝純撰明嘉靖七年楊宏刻本史部第275册草莽私乘一卷(明)陶宗儀輯清初鈔本史部第87册昌平山水記二卷(清)顧炎武撰清吳江潘氏遂初堂刻亭林遺書本史部第235册長沙府嶽麓志八卷(清)趙寧撰清康熙鏡水堂刻道光增修本史部第237册長溪瑣語一卷(明)謝肇淛撰清鈔本史部第247册常熟水論一卷(明)薛尚質撰涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本本史部第223册常熟縣破山興福寺志四卷(明)程嘉燧撰明崇禎十五年刻本史部第244册晁氏寶文堂書目三卷(明)晁瑮撰明代書目題跋叢刊影印明藍閣鈔本史部第277册朝鮮國紀一卷(明)黃洪憲撰涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本本史部第163册朝鮮紀事一卷(明)倪謙撰明鈔國朝典故本史部第46册朝鮮雜誌一卷(明)董越撰民國三十年輯玄覽堂叢書影印明鈔本史部第255册朝鮮志二卷附箕田考一卷不著撰者(朝鮮)韓百謙撰清劉氏嘉蔭簃鈔本史部第255册陳張事略一卷附方國珍本末事略一卷(明)吳國倫撰涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本本史部第162册成化杭州府志六十三卷(明)陳讓纂修(明)夏時正纂修明成化刻本史部第175册成化間蘇材小纂四卷(明)祝允明撰明鈔本史部第89册程朱闕裡志八卷首一卷匯增一卷(明)趙滂輯清雍正三年紫陽書院刻本史部第85册澂景堂史測十四卷附閩溪紀略一卷(清)施鴻撰(清)施綸註清康熙八年自刻本史部第291册赤城論諫錄十卷(明)謝鐸輯(明)黃孔昭輯清王氏柔橋隱居鈔本史部第69册冲庵顧先生撫遼奏議二十卷(明)顧養謙撰明萬曆刻本史部第62册崇禎內閣行略一卷(明)陳盟撰清嘉慶二十年鈔本史部第116册崇禎五十宰相傳一卷(明)曹溶撰清研古樓鈔本史部第119册籌海重編十二卷(明)鄭若曾撰鄧鐘重輯明萬曆刻本史部第227册楚寶四十五卷總論一卷(明)周聖楷撰明崇禎刻本史部第118册楚紀六十卷(明)廖道南撰明嘉靖二十五年何城李桂刻本史部第47-48册楚南苗志六卷(清)段汝霖撰清乾隆二十三年刻本史部第256册楚書一卷(明)陶晉英撰涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本本史部第248册垂世芳型十三卷(清)金維寧撰清康熙賀劾堂刻本史部第291册春秋紀傳五十一卷附世系圖一卷(清)李鳳雛撰清康熙四十五年刻本史部第41册春秋列傳五卷(明)劉節撰明刻本史部第89册春秋諸名臣傳十三卷(明)邵寶撰(明)姚咨續補明隆慶五年安紹芳刻本史部第98册詞林典故一卷(明)張位撰(明)于慎行撰明萬曆十四年張位刻本史部第258册辭榮錄不分卷(明)毛紀撰明嘉靖十年竇明刻本史部第59册大成通志十八卷首一卷(清)楊慶輯清康熙理齋刻本史部第121册大滌洞天記三卷(宋)鄧牧撰明正統刻道藏本史部第243册大觀堂文集二十二卷首一卷(卷一至卷三)(清)余縉撰清康熙三十八年刻後印本史部第67册大明會典抄畧十三卷(明)余夢鯉輯明萬曆刻本史部第268册大明律三十卷(明)劉惟謙等撰明嘉靖范永鑾刻本史部第276册大明通寶義一卷(明)羅汝芳撰明萬曆二十四年董裕刻本史部第274册大明一統名勝志二百八卷目錄一卷(明)曹學佺撰明崇禎三年刻本史部第167-170册大明一統文武諸司衙門官制五卷(明)陶承慶校正葉時用增補明萬曆十四年寶善堂刻本史部第260册大儒大奏議六卷(明)邵寶輯明弘治十八年王德明刻史部第69册大元聖政國朝典章六十卷新集至治條例不分卷不著撰者元刻本史部第263-264册盜柄東林夥一卷不著撰者清李文田鈔本史部第108册道命錄十卷(宋)李心傳輯明刻本史部第82册道南源委六卷(清)張伯行輯清康熙四十八年正誼堂刻本史部第125册道南源委錄十二卷(明)朱衡撰明嘉靖刻本史部第92册道統錄二卷附錄一卷(清)張伯行撰清康熙四十七年正誼堂刻本史部第124册鄧尉聖恩寺志十八卷(明)周永年撰民國十九年聖恩寺釋中恕影印明崇禎十七年刻清初增修本史部第244册帝鑒圖說不分卷(明)張居正撰(明)呂調陽撰清純忠堂刻本史部第282册帝京景物略八卷(明)劉侗撰(明)于奕正撰明崇禎刻本史部第248册帝王紀年纂要一卷(元)察罕撰(明)黃諫訂明嘉靖吳郡袁氏嘉趣堂刻金聲玉集本史部第6册滇程記一卷附錄一卷(明)楊慎撰明萬曆三十三年楊氏家塾刻本史部第127册滇黔紀遊一卷(清)陳鼎撰清康熙刻說鈴本史部第255册滇行紀程一卷續抄一卷東還紀程一卷續抄一卷(清)許纘曾撰清乾隆五十九年石門馬氏大酉山房刻龍威秘書本史部第128册滇行日紀二卷(清)李澄中撰清康熙三十八年刻白雲村全集本史部第128册貂璫史鑒四卷(明)張世則撰明萬曆刻本史部第98册訂正史記真本凡例一卷(宋)洪遵撰涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類邊本史部第1册東方先生類語十六卷(明)朱維陛輯明萬曆刻本史部第84册東觀錄一卷(明)舒芬撰明萬曆四十八年刻梓溪文鈔本史部第127册東嘉錄二十卷(明)王朝佐撰清影明鈔本史部第89册東萊呂氏西漢精華十四卷東漢精華十四卷(宋)呂祖謙輯明正德元年張氏刻本史部第131册東林點將錄一卷(明)王紹徽撰清光緒宣統間長沙葉氏囗園刻雙囗景闇叢書本史部第107册東林籍貫一卷不著撰者清李文田鈔本史部第107册東林朋黨錄一卷不著撰者清光緒崇文書局刻正覺樓叢刻本史部第107册東林始末一卷(明)蔣平階撰涵芬樓影印清道光十一年安晁氏木活字學海類編本史部第55册東林書院志二十二卷(清)高廷珍撰清雍正十一年刻本史部第246-247册東林同志錄一卷不著撰者清光緒崇文書局刻正覺樓叢刻本史部第107册東南防守利便三卷(宋)陳克撰(宋)吳若撰(宋)呂祉輯明崇禎刻芝園秘錄本史部第225册東南水利八卷(清)沈愷曾撰清刻本史部第224册東吳名賢記二卷(明)周復俊撰明萬曆二年刻本史部第92册東吳水利考十卷(明)王圻撰明刻本史部第222册東野志二卷(明)呂兆祥撰明刻明末清雍正間增修本史部第79册東夷圖像一卷東夷圖說一卷嶺海異聞一卷續聞一卷(明)蔡汝賢撰明萬曆刻本史部第255册東遊紀略二卷(清)張體乾撰清乾隆刻本史部第128册東越文苑六卷(明)陳鳴鶴撰清鈔本史部第115册東征紀行錄一卷(明)張瓚撰明鈔國朝典故本史部第46册董宗伯奏疏輯略一卷(明)董傳策撰明萬曆三十年董傳文刻本史部第62册峒谿纖志三卷纖志志餘一卷(清)陸次雲撰清康熙二十二年宛羽齋刻陸雲氏雜著本史部第256册督漕疏草二十二卷(清)董訥撰清康熙刻本史部第68册讀史備忘八卷(明)范理輯清雍正九年繼志堂刻本史部第19册讀史漢翹二卷(明)施端教輯清嘯閣刻本史部第148册讀史集四卷(明)楊以任輯明崇禎刻本史部第148册讀史津逮四卷(清)潘永圜撰清康熙刻本史部第41册讀史矕疑十卷(清)張彥士撰清康熙三十六年張謙刻本史部第290册讀史漫筆一卷(明)陳懿典撰涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本本史部第286册讀史漫錄十四卷(明)于慎行撰明萬曆三十七年郭應寵刻本史部第285册讀史蒙拾一卷(清)王士祿輯清鈔本史部第151册讀史商語四卷(明)王志堅撰明萬曆刻本史部第287册讀史吟評一卷(清)黃鵬揚撰清康熙刻說鈴本史部第290册讀書鏡十卷(明)陳繼儒撰明萬曆繡水沈氏刻寶顏秘笈本史部第288册讀書敏求記四卷(清)錢曾撰清雍正四年趙孟升松雪齋刻本史部第277册讀書蕞殘三卷(清)王鉞撰清康熙六十一年世德堂刻本史部第277册讀宋史偶識三卷(明)項夢原撰明天啟六年自刻本史部第1册短長一卷(明)蔣謹撰明崇禎五年蔣世枋刻本史部第44册峨嵋山誌十八卷(清)蔣超撰(清)曹熙衡撰清康熙刻乾隆增修本史部第236册鵝湖講學會編十二卷(清)鄭之僑撰清乾隆九年述堂刻本史部第247册洱海叢談一卷(清)釋同揆撰清道光吳江沈氏世楷堂刻昭代叢書本史部第256册二樓小志四卷(清)程元愈輯(清)汪越補輯(清)沈廷璐補輯清康熙刻本史部第245册二梅公年譜六卷(明)梅一科輯清初鈔本史部第82册二申野錄八卷(清)孫之騄輯清初刻本史部第56册二十一史論賛輯要三十六卷(明)彭以明輯明萬曆三十七年彭惟成等刻本史部第147册二十一史論賛三十六卷(明)沈國元輯明崇禎十年大來堂刻本史部第148-149册範文正公年譜一卷年譜補遺一卷義莊規矩一卷(宋)樓鑰撰明刻範文正公集附史部第82册範文正公鄱陽遺事錄一卷(宋)陳貽范撰明刻範文正公集附史部第82册範文正公言行拾遺事錄四卷不著撰者明刻範文正公集附史部第82册範文正公遺跡一卷不著撰者明刻範文正公集附史部第82册方廣巖志四卷(明)謝肇淛撰清雍正十三年刻光緒增補本史部第243册方正學先生遜志齋外紀二卷續集二卷(明)姚履旋等輯明萬曆刻清康熙項亮臣增補本史部第85册焚椒錄一卷(辽)王鼎撰明萬曆繡水沈氏刻寶顏秘笈本史部第45册封長白山記一卷(清)方象瑛撰清康熙刻昭代叢書本史部第56册豐清敏公遺事一卷附錄一卷(宋)李朴撰(明)豐慶輯明刻本史部第81册奉天靖難記四卷不著撰者明鈔國朝典故本史部第45册奉天刑賞錄一卷(明)袁褧撰明嘉靖吳郡袁氏嘉趣堂刻金聲玉集本史部第49册否泰錄一卷(明)劉定之撰明鈔國朝典故本史部第46册浮梁陶政志一卷附景鎮舊事一卷(清)吳允嘉撰涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本本史部第276册撫黔奏疏八卷(清)楊雍建撰清康熙刻本史部第67册撫豫宣化錄四卷(清)田文鏡撰清雍正五年自刻本史部第69册復套議二卷(明)曾銑撰明萬曆刻本史部第60册改亭奏草不分卷(明)方鳳撰清鈔本史部第60册改元考一卷(明)朱當(氵眄)撰明鈔本史部第268册綱鑒正史約三十六卷(明)顧錫疇撰明崇禎刻本史部第17-18册高麗史一百三十七卷目錄二卷(明)鄭麟趾撰明景泰二年朝鮮活字本史部第159-162册閤皁山誌二卷(明)俞策撰清鈔本史部第235册革朝遺忠錄二卷附錄一卷(明)郁袞撰明嘉靖杜思刻本史部第90册革朝志十卷(明)許相卿撰明刻本史部第47册革除編年不分卷不著撰者明鈔本史部第46册革除遺事六卷(明)黃佐撰明嘉靖吳郡袁氏嘉趣堂刻金聲玉集本史部第47册庚申外史二卷(明)權衡撰明鈔本史部第45册宮省賢聲錄四卷(明)高曰化撰明萬曆十五年楚藩刻本史部第128册姑蘇名賢小紀二卷(明)文震孟撰明萬曆四十二年文氏竺塢刻本史部第115册古懽录八卷(清)王士禛撰清初鈔本史部第121册古今鹺畧九卷補九卷(明)汪砢玉撰清鈔本史部第275册古今官制沿革圖一卷(明)王光魯撰明末刻本史部第260册古今類傳四卷(清)董榖士輯(清)董炳文輯清康熙三十一年未學齋刻本史部第165册古今廉鑒八卷(明)喬懋敬撰明萬曆六年刻本史部第95册古今人物論三十六卷(明)鄭賢撰明萬曆余彰德刻本史部第286-287册古今石刻碑帖目二卷備考古今石刻碑帖目一卷(明)孫克弘撰明萬曆刻本史部第278册古今疏治黃河全書一卷附酌議泇黃便宜疏一卷(明)黃克纘劉士忠撰明萬曆三十九年刻本史部第222册古今彝語十二卷(明)汪應蛟撰清康熙三十七年汪畬刻本史部第141册古今游名山記十七卷總錄三卷附游名山記一卷(明)何鏜輯撰明嘉靖刻本史部第250册古今貞烈維風什四卷(明)許有榖撰明刻本史部第115册古今宗藩懿行考十卷(明)朱常淓輯明崇禎九年潞藩刻本史部第117册古人幾部六卷(清)陳允衡撰清順治三年朱之瑤刻本史部第119册古奏議不分卷(明)黃汝亨輯明萬曆二十九年吳德聚刻本史部第75册鼓山誌十二卷(清)釋元賢撰清初刻本史部第235册故宮遺錄一卷(明)蕭洵撰清乾隆道光間長塘鮑氏刻知不足齋叢書本史部第166册顧氏譜系考一卷(清)顧炎武撰清吳江潘氏遂初堂刻亭林遺書本史部第119册顧氏詩史十五卷(明)唐汝詢撰明萬曆二十八年顧正誼刻本史部第288册官爵志三卷(明)徐石麒撰清鈔本史部第260册官製備攷二卷(明)李日華撰明崇禎元年武林魯氏刻四六全書本史部第259册關學編六卷(明)馮從吾輯(清)王心敬增輯清乾隆王氏家刻嘉慶七年周元鼎增刻本史部第126册關中陵墓誌一卷附錄一卷(明)祁光宗撰清鈔本史部第243册館閣漫錄十卷(明)張元忭撰明不二齋刻本史部第258-259册廣輿記二十四卷圖一卷(明)陸應陽撰(清)蔡方炳增輯清康熙五十六年聚錦堂刻本史部第173册廣輿圖敘一卷(明)桂萼撰明嘉靖四十五年李廷觀刻本史部第166册廣志繹五卷雜誌一卷(明)王士性撰清康熙十五年刻本史部第251册廣州人物傳二十四卷(明)黃佐撰清道光十一年南海伍氏粵雅堂文字歡娛室刻嶺南遺書第一集本史部第90册廣州遊覽小志一卷(清)王士禛撰清康熙刻本史部第254册廣卓異記二十卷(宋)樂史撰清康熙刻本史部第87册歸閒述夢一卷(明)趙璜撰清末李氏木樨軒鈔本史部第127册桂洲先生奏議二十卷外集一卷(原缺卷二)(明)夏言撰明忠禮書院刻本史部第60册國寶新編一卷(明)顧璘撰明嘉靖吳郡袁氏嘉趣堂刻金聲玉集本史部第89册國朝典彙二百卷(明)徐學聚撰明天啟四年徐與參刻本史部第264-266册國朝典章不分卷(明洪武至正德)不著輯者明鈔本史部第268册國朝列卿紀一百六十五卷(明)雷禮輯明萬曆徐鑒刻本史部第92-94册國朝謚法考一卷(清)王士禛撰清康熙刻本史部第271册國初禮賢錄一卷不著撰者明嘉靖吳郡袁氏嘉趣堂刻金聲玉珍集本史部第45册國初事跡一卷(明)劉辰撰明秦氏繡石書堂鈔本史部第46册國賦紀略一卷(明)倪元璐撰涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本本史部第275册國史紀聞十二卷(明)張銓撰明天啟刻本史部第17册國史經籍志六卷(明)焦竑撰明萬曆三十年陳汝元函三館刻本史部第277册國學禮樂錄二十卷(清)李周望輯(清)謝履忠輯清康熙五十八年國子監刻本史部第271册海槎餘錄一卷(明)顧岕撰明正德嘉靖間陽山顧氏明鈔四十家小説本史部第255册海昌外志八卷(清)談遷纂修清鈔本史部第212册海岱日記一卷(清)張榕端撰(清)徐嘉炎評清康熙刻本史部第128册海道經一卷附錄一卷(明)囗囗撰明嘉靖吳郡袁氏嘉趣堂刻金聲玉集本史部第221册海防述略一卷(清)杜臻撰涵芬樓影印清道光十一年六安木活字學海類編本史部第227册海外紀事六卷(清)釋大汕撰清康熙寶鏡堂刻本史部第256册海運編二卷(明)崔旦撰明嘉靖吳郡袁氏嘉趣堂刻金聲玉集本史部第274册海運新考三卷(明)梁夢龍撰明萬曆刻本史部第274册海珠小志五卷(明)李韡撰明萬曆二十三年刻增修本史部第85册函史上編八十一卷下編二十二卷(明)鄧元錫撰明活字本史部第25-28册漢雋十卷(宋)林鉞輯宋淳熙五年滁陽郡齋刻本史部第131册漢史億二卷(清)孫廷銓撰清康熙刻本史部第290册。

张宜泉《春柳堂诗稿》写作时间四证胡铁岩【摘要】文章对张宜泉《春柳堂诗稿》的写作时间,立足于对其中四首诗歌的写作时间进行考证并得出结论:《早起过大宫门》写于乾隆二十八年以后、《河出荣光》写于嘉庆十二年、《景星舒光》写于嘉庆十六年以后、《凤鸣于九皋》写于道光年间。

因此,《春柳堂诗稿》中出现的“曹芹溪”与曹雪芹不可能为同一人。

学界对曹雪芹生平的研究,不应再以张宜泉的这部著作当做依据。

%The paper makes a textual research on the writing time of“Chunliutang poem manuscript”by ZHANG Yi-quan and concludes from the writing time of four poems that CAO Qin-xi, the character in the manuscript, is not CAO Xue-qin, the author of the masterpiece“A Dream of Red Mansions”, thus the research on CAO Xue-qin in the research field of“A Dream of Red Mansions”will not, in the future, use ZHANG Yi-quan’s poem manuscript as a proof.【期刊名称】《乌鲁木齐职业大学学报》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】4页(P1-4)【关键词】《早起过大宫门》;《河出荣光》;《景星舒光》;《凤鸣于九皋》【作者】胡铁岩【作者单位】杭州电子科技大学继续教育学院,浙江杭州 330100【正文语种】中文【中图分类】I207.411张宜泉的《春柳堂诗稿》(以下简称《诗稿》)[1]自上世纪五十年代发现以来,一直被学界不少人士当做研究曹雪芹的可靠依据使用,并以其为依据提出不少新判断和新结论。

传统社会晚期以丧妻不娶为特征的义夫旌表那晓凌【摘要】最迟到元代末年,义夫旌表已经开始用于指代丧妻不娶的男性。

今可考证的此类义夫旌表事例始见于明初。

明代义夫旌表制度尚不完善,旌表具有随机性。

清代道光《礼部则例》首次明确义夫旌格,但明清民间对义夫的理解一直很宽泛。

清代义夫旌表比明代更趋于严格和成熟,而旌表对象则以士绅为主。

%By theend of Yuan Dynasty, the imperial commendations of YiFu started awarding the man staying single for the rest of his life after his wife’s death. The history cases of this kind of commendation appeared in the early Ming Dynasty. The apparent randomness illustrates YiFu commendation of Ming dynasty was incomplete. The qualifications for such imperial commendations were first defined in Li Bu Ze Li, which appeared in Dao Guang period of Qing Dynasty. The understanding of YiFu was rather inexplicit in the Ming Dynasty, but became clearer in the Qing Dynasty. Most YiFu were educated and wealthy gentry.【期刊名称】《北京社会科学》【年(卷),期】2015(000)008【总页数】8页(P82-89)【关键词】丧妻不娶;义夫;旌表;鳏夫;士绅【作者】那晓凌【作者单位】北京大学新闻与传播学院,北京100871【正文语种】中文【中图分类】K892.98义夫这一旌表名目古已有之,“忠臣、孝子、义夫、节妇”联用是正史中常见的旌表用语,[1]但不同时代语境下的义夫含义不尽相同:早期的义夫,多泛指尚义之士,类似后世的义士。

明代关学学者刘玑学行述略邱忠堂【摘要】许宗鲁为明代关中学者刘玑撰写的墓志,是刘玑研究的重要资料.以往少有人关注此墓志,有必要以其为基础,结合明清史志、文集资料,全面梳理刘玑的生平履历,尤其是通过对刘玑师从关学学者李锦以及撰著《正蒙会稿》等史实的考订,使刘玑的关学学者身份得以确定.【期刊名称】《唐都学刊》【年(卷),期】2013(029)001【总页数】4页(P6-9)【关键词】刘玑;学行;明代;关学【作者】邱忠堂【作者单位】陕西师范大学哲学系,西安710062【正文语种】中文【中图分类】B248刘玑(1457—1533),字用齐,号近山,陕西咸宁(今西安市)人,成化十七年(1481)辛丑科进士。

《明史》无刘玑传,学术界有关刘玑的研究一向甚少。

本文在罕有人关注的许宗鲁《资政大夫户部尚书近山刘公玑墓志》(以下简称《刘公墓志》)基础上,结合史志纪传资料,特别是关学学术文献《关学编》和《关学宗传》,通过对刘玑从学经历、仕宦生涯等学行履历的考述,从而确定他作为明代关学学者的身份,希望有助于深化明代关学研究。

一、《刘公墓志》刘玑于嘉靖十二年(1533)去世,据乾隆《西安府志》载,刘玑墓地在陕西西安“韦曲里”,今已不能见。

笔者于明代学者焦竑(1540—1620)编纂的《国朝献征录》中发现许宗鲁《刘公墓志》,其对了解刘玑生平履历以及关学学者身份非常有价值,而过去少有学者关注,故将其节录如下:近山先生者,姓刘氏,讳玑,字用齐,别号近山,陕西咸宁人也。

高祖清甫,曾祖敏中,祖懋,父鉴,母李,生先生。

为儿时,游乡塾,即端重不嬉戏。

乡塾胡先生异之曰:“是儿骨相不凡,后当名世。

”戴恭简公来督学,课试先生,见其文,特器之,乃以补诸生。

成化庚子,举乡试第二人。

明年辛丑,登进士。

壬寅,授山西曲沃县知县,人方患其年少不习事。

先生至县,砥砺苦节,敦行古道,期年邑人向化。

……是时,曲沃治行为天下最。

部使者上之,弘治壬子,召赴吏部。

太宰王端毅公重其治行,欲授御史。

元代诗人卢琦年谱张晓东【摘要】元代诗人卢琦生于大德十年(1306),登壬午(1342)进士第,历任延平知事、永春县尹、宁德县尹、福建行省照磨、福建盐课提举等职.后授平阳知州,未及赴任而病卒,殁于至正二十二年(1362).卢琦所到之处有惠政,深受百姓爱戴;且以诗文名世,现存《圭峰集》二卷.通过广泛收集文献资料,考证了卢琦的家世及生平经历,编订了卢琦年谱.【期刊名称】《淮南师范学院学报》【年(卷),期】2017(019)006【总页数】5页(P83-87)【关键词】元诗;卢琦;年谱【作者】张晓东【作者单位】南京师范大学文学院,江苏南京 210097【正文语种】中文【中图分类】I206.2卢琦(1306—1362),字希韩,号立斋,泉州惠安人,存有《圭峰集》。

卢琦是元代一位大诗人,为元末闽中文学四大名士之一。

明代徐《笔精》评卢琦诗云:“卢诗自佳,如‘岚气满林晴亦雨,溪声近驿夜如秋’……‘梧叶几番深夜雨,梅花一树短篱霜’,清典可咏。

元诗多纤弱,若圭斋者,实有唐调者也。

”《四库全书总目》亦云:“琦官虽不高,而列名良吏,可不藉诗而传。

即以诗论,其清词雅韵,亦不在陈旅、萨都拉下。

”由此可见,卢琦的诗歌得到后人很高的评价。

卢琦先世光州固始人(今河南固始县),唐末避乱入闽,居泉之惠安(今泉州惠安县)。

卢琦髙祖讳汝华,曾祖讳达叔,祖讳义先,祖母李氏,父讳庆龙,母郑氏,妻陈氏。

《故前村居士卢公墓志铭》载“惠安卢琦……以善状乞铭于吴鉴,曰:‘吾先世光州固始人也。

唐末避乱,从王绪入闽,居泉之惠安。

宋乾道间,有曰曕者,隐登髙山下……其后迁邑东之圭峰下,乃吾髙祖之父也。

髙祖讳汝华,曾祖讳达叔,祖讳义先。

以至元丙子之三月,生吾父,名庆龙,字云从。

其年,宋六岳乱,吾祖偕祖母李氏避之海岛中。

’”又“吾母郑氏,有贤德。

”这篇墓志铭是卢琦请吴鉴为其父卢庆龙所作,收录于四库本《圭斋集》卷后。

《元故承务郎福建盐课卢君墓志铭》亦载“君先世光州固始人,从王绪入闽,居泉之惠安。

《明史·许进传》原文及翻译译文1、《明史·许进传》原文及翻译译文《明史·许进传》原文及翻译明史原文:许进,字季升,灵宝人。

成化二年进士。

除御史。

历按甘肃、山东,皆有声。

弘治七年迁陕西按察使。

土鲁番阿黑麻攻陷哈密,使其将牙兰守之。

尚书马文升谓复哈密非进不可,乃荐为右佥都御史,巡抚甘肃明年莅镇告诸将曰小丑陆梁谓我不敢深入耳堂堂天朝不能发一镞塞外何以慰远人诸将难之乃独与总兵官刘宁谋,厚结小列秃,使以四千骑往,杀数百人。

十一月,诸军俱会。

薄暮大风扬沙,军士寒栗僵卧。

进出帐外劳军,慷慨曰:“男儿报国,死沙场幸耳,何泣为!”将士皆感奋。

夜半风止,大雨雪。

及明,冒雪倍道进。

又六日奄至哈密城下。

官军四面并进,拔其城。

贼退保土刺。

土刺守者八百人,诸军再战不下。

问其俘,则皆哈密人为牙兰所劫者,进乃令勿攻。

或欲尽歼之,进不可,遣使抚谕即下。

录功,加右副都御史。

明年移抚陕西。

十三年,火筛大举犯大同,边将屡败。

敕进与太监金辅、平江伯陈锐率京军御之,无功。

言官劾辅等玩寇,并论进,致仕去。

正德元年为尚书。

应诏陈时政八事,极言内监役京军,守皇城内侍横索月钱诸弊,多格不行。

又以帝狎比群小,请崇圣学,以古荒淫主为戒,不纳。

中官王岳奏官校王缙等缉事捕盗功,各进一秩。

进言:“边将出万死馘一贼,始获晋级。

此辈乃冒滥得之,孰不解体?”进性通敏。

刘瑾弄权,亦多委蛇徇其意,而瑾终不悦。

欲去进用刘宇代。

未几,削其籍。

瑾又摘进在大同时籍军出雇役钱,失勾校,欲籍其家。

会瑾诛得解,复官致仕。

(节选自《明史·卷一百八十六·列传第七十四》)译文:许进,字季升,灵宝人。

明成化二年中进士。

授官御史。

先后任甘肃、山东巡按,都有很好的声望。

弘治七年升任陕西按察使。

土鲁番阿黑麻攻陷哈密,派他的将领牙兰守卫哈密。

尚书马文升认为收复哈密非许进不可,于是举荐许进为右佥都御史,巡抚甘肃。

第二年,(许进)亲临前线,对各将领说:“小丑猖狂,认为我军不敢深入(他们的地盘)。

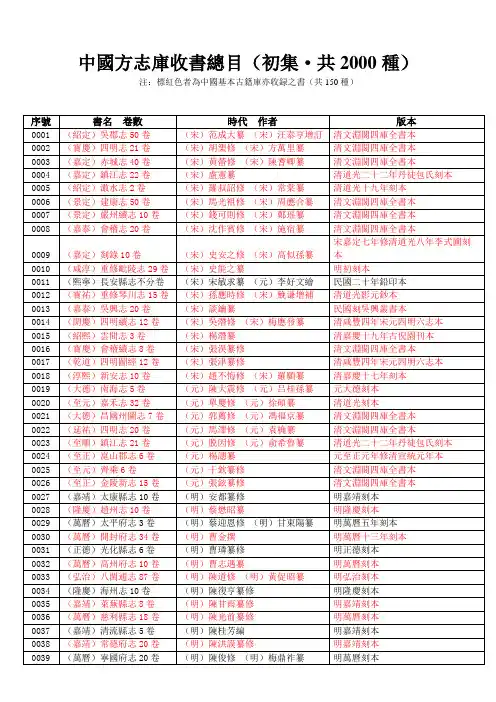

中國方志庫收書總目(初集·共2000種)注:標紅色者為中國基本古籍庫亦收録之書(共150種)序號書名卷數時代作者版本0001 (紹定)吳郡志50卷(宋)范成大纂(宋)汪泰亨增訂清文淵閣四庫全書本0002 (寳慶)四明志21卷(宋)胡榘修(宋)方萬里纂清文淵閣四庫全書本0003 (嘉定)赤城志40卷(宋)黄?修(宋)陳耆卿纂清文淵閣四庫全書本0004 (嘉定)鎮江志22卷(宋)盧憲纂清道光二十二年丹徒包氏刻本0005 (紹定)澉水志2卷(宋)羅叔詔修(宋)常棠纂清道光十九年刻本0006 (景定)建康志50卷(宋)馬光祖修(宋)周應合纂清文淵閣四庫全書本0007 (景定)嚴州續志10卷(宋)錢可則修(宋)鄭瑶纂清文淵閣四庫全書本0008 (嘉泰)會稽志20卷(宋)沈作賓修(宋)施宿纂清文淵閣四庫全書本0009 (嘉定)剡錄10卷(宋)史安之修(宋)高似孫纂宋嘉定七年修清道光八年李式圃刻本0010 (咸淳)重修毗陵志29卷(宋)史能之纂明初刻本0011 (熙寧)長安縣志不分卷(宋)宋敏求纂(元)李好文繪民國二十年鉛印本0012 (寳祐)重修琴川志15卷(宋)孫應時修(宋)鮸谦增補清道光影元鈔本0013 (嘉泰)吳興志20卷(宋)談鑰纂民國刻吳興叢書本0014 (開慶)四明續志12卷(宋)吳潛修(宋)梅應發纂清咸豐四年宋元四明六志本0015 (紹熙)雲間志3卷(宋)楊潛纂清嘉慶十九年古倪園刊本0016 (寳慶)會稽續志8卷(宋)張淏纂修清文淵閣四庫全書本0017 (乾道)四明圖經12卷(宋)張津纂修清咸豐四年宋元四明六志本0018 (淳熙)新安志10卷(宋)趙不悔修(宋)羅願纂清嘉慶十七年刻本0019 (大德)南海志5卷(元)陳大震修(元)吕桂孫纂元大德刻本0020 (至元)嘉禾志32卷(元)單慶修(元)徐碩纂清道光刻本0021 (大德)昌國州圖志7卷(元)郭薦修(元)馮福京纂清文淵閣四庫全書本0022 (延祐)四明志20卷(元)馬澤修(元)袁桷纂清文淵閣四庫全書本0023 (至順)鎮江志21卷(元)脱因修(元)俞希魯纂清道光二十二年丹徒包氏刻本0024 (至正)崑山郡志6卷(元)楊譓纂元至正元年修清宣統元年本0025 (至元)齊乘6卷(元)于欽纂修清文淵閣四庫全書本0026 (至正)金陵新志15卷(元)張鉉纂修清文淵閣四庫全書本0027 (嘉靖)太康縣志10卷(明)安都纂修明嘉靖刻本0028 (隆慶)趙州志10卷(明)蔡懋昭纂明隆慶刻本0029 (萬曆)太平府志3卷(明)蔡迎恩修(明)甘東陽纂明萬曆五年刻本0030 (萬曆)開封府志34卷(明)曹金撰明萬曆十三年刻本0031 (正德)光化縣志6卷(明)曹璘纂修明正德刻本0032 (萬曆)高州府志10卷(明)曹志遇纂明萬曆刻本0033 (弘治)八閩通志87卷(明)陳道修(明)黄促昭纂明弘治刻本0034 (隆慶)海州志10卷(明)陳復亨纂修明隆慶刻本0035 (嘉靖)萊蕪縣志8卷(明)陳甘雨纂修明嘉靖刻本0036 (萬曆)慈利縣志18卷(明)陳光前纂修明萬曆刻本0037 (嘉靖)清流縣志5卷(明)陳桂芳編明嘉靖刻本0038 (嘉靖)常德府志20卷(明)陳洪謨纂修明嘉靖刻本0039 (萬曆)寧國府志20卷(明)陳俊修(明)梅鼎祚纂明萬曆刻本0040 (嘉靖)延平府志23卷(明)陳能修(明)鄭慶雲纂明嘉靖刻本0041 (正德)松江府志32卷(明)陳威修(明)顧清纂明正德七年刊本0042 (萬曆)瓊州府志12卷(明)陳于宸修明萬曆刻本0043 (天啓)平湖縣志19卷(明)程楷修(明)楊儁卿纂明天啓刻本0044 (弘治)休寧志32卷(明)程敏政纂修(明)歐陽旦增修明弘治四年刻本0045 (嘉靖)武康縣志8卷(明)程嗣功修(明)駱文盛纂明嘉靖刻本0046 (萬曆)應天府志32卷(明)程嗣功修(明)王一化纂明萬曆刻增修本0047 (嘉靖)永嘉縣志9卷(明)程文箸修(明)王叔杲纂明嘉靖四十五年刻本0048 (萬曆)蘭谿縣志7卷(明)程子鏊修(明)徐魯源纂明萬曆刊清康熙間補刊本0049 (嘉靖)蘭陽縣志10卷(明)褚宦修(明)李希臣纂明嘉靖刻本0050 (正德)新鄉縣志6卷(明)儲珊修(明)李錦纂明藍絲闌鈔本0051 (嘉靖)彰德府志8卷(明)崔銑纂修明嘉靖刻本0052 (嘉靖)廣東通志初稿40卷(明)戴璟修(明)張岳纂明嘉靖刻本0053 (萬曆)滁陽志14卷(明)戴瑞卿纂修明萬曆四十二年刊本0054 (嘉靖)濮州志10卷(明)鄧韍纂修明嘉靖刻本0055 (嘉靖)香山縣志8卷(明)鄧遷纂(明)黄佐纂明嘉靖二十七年刻本0056 (嘉靖)范縣志8卷(明)東時泰纂修明嘉靖刻本0057 (嘉靖)六合縣志8卷(明)董邦政修(明)黄紹文纂明嘉靖刻本0058 (嘉靖)武義縣志5卷(明)董春纂修明正德十五年刻嘉靖三年補刻增修本0059 (嘉靖)續澉水志9卷(明)董榖纂修民國二十五年鉛印《澉水志匯編》本0060 (崇禎)吳興備志32卷(明)董斯張纂清文淵閣四庫全書本0061 (嘉靖)内黄縣志9卷(明)董弦纂修明嘉靖刻本0062 (嘉靖)青州府志18卷(明)杜思修(明)馮惟訥纂明嘉靖刻本0063 (嘉靖)長垣縣志9卷(明)杜緯修(明)劉芳纂明嘉靖刻本0064 (萬曆)河間府志15卷(明)杜應芳修(明)陳士彥纂明萬曆刻本0065 (天啓)海鹽縣圖經16卷(明)樊維城修(明)胡震亨纂明天啓四年刊本0066 (嘉靖)寧國縣志4卷(明)范鎬纂修明嘉靖刻本0067 (嘉靖)南寧府志11卷(明)方瑜纂修明嘉靖四十三年刻本0068 (嘉靖)鉛山縣志12卷(明)費寀纂修明嘉靖刻本0069 (嘉靖)建陽縣志16卷(明)馮繼科纂修明嘉靖刻本0070 (崇禎)壽寧縣志2卷(明)馮夢龍纂修明崇禎十年刻本0071 (嘉靖)常熟縣志13卷(明)馮汝弼修(明)鄧韍纂明嘉靖刻本0072 (萬曆)保定府志40卷(明)馮惟敏纂修(明)王國楨續修明隆慶五年刻萬曆三十五年增修本0073 (萬曆)開原圖説2卷(明)馮瑗纂民國鈔本0074 (嘉靖)九江府志16卷(明)馮曾修(明)李汛纂明嘉靖刻本0075 (嘉靖)慶陽府志10卷(明)傅學禮撰明嘉靖三十六年刻增修本0076 (嘉靖)蘄州志9卷(明)甘澤纂修明嘉靖刻本0077 (嘉靖)定遠縣志10卷(明)高鶴纂修明嘉靖刻萬曆增修本0078 (嘉靖)太原縣志6卷(明)高汝行纂修明嘉靖刻本0079 (嘉靖)普安州志10卷(明)高廷懀纂修明嘉靖刻本0080 (嘉靖)河間府志28卷(明)郜相修(明)樊深纂明嘉靖刻本0081 (嘉靖)寧州志18卷(明)龔暹纂修明嘉靖刻本0082 (萬曆)仙居縣志12卷(明)顧震宇纂修清道光十八年刊本0083 (嘉靖)永豐縣志4卷(明)管景纂修明嘉靖刻本0084 (嘉靖)潮州府志8卷(明)郭春震纂修明嘉靖二十六年刻本0085 (嘉靖)徽郡志8卷(明)郭從道撰明嘉靖四十二年鈔本0086 (萬曆)淮安府志20卷(明)郭大綸修(明)陳文燭纂明萬曆刻本0087 (萬曆)粵大記28卷(明)郭棐纂明萬曆間刻本0088 (萬曆)賓州志14卷(明)郭棐纂修明萬曆十五年刻本0089 (弘治)上海志8卷(明)郭經修(明)唐錦纂明弘治刻本0090 (萬曆)續朝邑縣志8卷(明)郭實修(明)王學謨纂清康熙五十一年刻本0091 (正德)朝邑縣志2卷(明)韓邦靖纂修明正德十四年刊本0092 (萬曆)嘉定縣志22卷(明)韓浚修(明)張應武纂明萬曆刻本0093 (萬曆)遂安縣志4卷(明)韓晟修(明)毛一鷺纂明萬曆四十年修鈔本0094 (嘉靖)通許縣志2卷(明)韓玉纂修明嘉靖刻本0095 (嘉靖)雍大記36卷(明)何景明撰明嘉靖刻本0096 (嘉靖)眞陽縣志10卷(明)何麟纂明嘉靖刻本0097 (嘉靖)建寧縣志7卷(明)何孟倫纂明嘉靖刻本0098 (崇禎)閩書154卷(明)何喬遠纂明崇禎刻本0099 (天啓)舟山志4卷(明)何汝賓輯景鈔明天啓六年何氏刊本0100 (萬曆)丹徒縣志6卷(明)何世學纂修明萬曆刻本0101 (嘉靖)定海縣志13卷(明)何愈修(明)張時徹纂明嘉靖四十二年刻本0102 (嘉靖)徽州府志22卷(明)河東序修(明)汪尙寧纂明嘉靖四十五年刊本0103 (嘉靖)思南府志8卷(明)洪价修(明)鍾添纂明嘉靖刻本0104 (萬曆)郴州志20卷(明)胡漢纂修明萬曆刻本0105 (嘉靖)仁化縣志5卷(明)胡居安纂修明藍絲闌鈔本0106 (嘉靖)秦安志10卷(明)胡讚宗撰明嘉靖十四年刊本0107 (嘉靖)浙江通志72卷(明)胡宗憲修(明)薛應旂纂明嘉靖四十年刊本0108 (嘉靖)興寧縣志4卷(明)黄國奎修(明)盛繼纂明嘉靖刻本0109 (隆慶)潮陽縣志15卷(明)黄一龍修(明)林大春纂明隆慶刻本0110 (嘉靖)石埭縣志8卷(明)黄鎣修(明)馮光浙等纂明嘉靖二十六年刊本0111 (嘉靖)安吉州志8卷(明)江一麟修(明)陳敬則纂明嘉靖刻本0112 (永曆)寧洋縣志9卷(明)金基纂修南明永曆二十九年刊本0113 (正德)臨漳縣志10卷(明)景芳纂修明正德刻本0114 (正德)武功縣志3卷(明)康海撰清文淵閣四庫全書本0115 (嘉靖)贛州府志12卷(明)康河修(明)董天錫纂明嘉靖刻本0116 (嘉靖)寧國府志10卷(明)黎晨修(明)李默纂明嘉靖刻本0117 (天啓)慈谿縣志16卷(明)李逢申修(明)姚宗文纂明天啓四年刊本0118 (嘉靖)蠡縣志5卷(明)李復初修明嘉靖刻本0119 (嘉靖)寧海州志2卷(明)李光先修(明)焦希程纂明嘉靖刻本0120 (嘉靖)豐乘8卷(明)李貴纂明嘉靖刻本0121 (成化)山西通志17卷(明)李侃修(明)胡謐纂民國二十二年景鈔明成化十一年刻本0122 (隆慶)華州志不分卷(明)李可久修(清)張光孝纂清光緒八年合刻華州本0123 (嘉靖)翁源縣志不分卷(明)李孔明纂明烏絲闌鈔本0124 (萬曆)六安州志8卷(明)李懋檜纂修明萬曆十二年刻本0125 (弘治)將樂縣志14卷(明)李敏纂明弘治刻本0126 (萬曆)秀水縣志10卷(明)李培修(明)黄洪憲纂明萬曆二十四年修民國十四年鉛字重刊本0127 (嘉靖)銅陵縣志8卷(明)李士元修(明)沈梅纂明嘉靖刻本0128 (嘉靖)歸德志8卷(明)李嵩纂修明嘉靖刻本0129 (嘉靖)耀州志2卷(明)李廷寳修(明)喬世寧纂明嘉靖刻本0130 (嘉靖)清苑縣志6卷(明)李廷寳纂修明嘉靖刻本0131 (嘉靖)尤溪縣志7卷(明)李文兖修(明)田頊纂明嘉靖刻本0132 (嘉靖)安慶府志31卷(明)李遜纂修明嘉靖三十年刊本0133 (嘉靖)藳城縣志12卷(明)李正儒纂修明嘉靖刊民國鉛字重印本0134 (崇禎)泰州志10卷(明)李自滋修(明)劉萬春纂明崇禎刻本0135 (萬曆)汶上縣志8卷(明)栗可仕修(明)王命新纂清康熙五十六年補刻本0136 (嘉靖)壽州志8卷(明)栗永祿纂修明嘉靖刻本0137 (嘉靖)建平縣志9卷(明)連鑛修(明)姚文燁纂明嘉靖刻本0138 (崇禎)海澄縣志20卷(明)梁兆陽修(明)蔡國楨纂明崇禎六年刻本0139 (嘉靖)蕭山縣志6卷(明)林策修(明)張燭纂明嘉靖刻本0140 (嘉靖)廣西通志60卷(明)林富修(明)黄佐纂明嘉靖十年刻本0141 (萬曆)福州府志36卷(明)林燫纂明萬曆二十四年刻本0142 (嘉靖)江西通志37卷(明)林庭?修(明)周廣纂明嘉靖刻本0143 (嘉靖)欽州志9卷(明)林希元纂修明嘉靖刻本0144 (天啓)衢州府志16卷(明)林應翔修(明)葉秉敬纂明天啓二年刊本0145 (萬曆)通州志8卷(明)林雲程修(明)沈明臣纂明萬曆刻本0146 (萬曆)杭州府志100卷(明)劉伯縉修(明)陳善纂明萬曆刻本0147 (崇禎)碭山縣誌2卷(明)劉芳修(明)汪用霖等纂明崇禎十二年刻本0148 (萬曆)常州府志16卷(明)劉廣生修(明)唐鶴徴纂明萬曆四十六年刻本0149 (嘉靖)瑞安縣志10卷(明)劉畿修(明)朱綽纂明嘉靖三十四年刻本0150 (正德)潁州志6卷(明)劉節纂修明正德刻本0151 (嘉靖)曲沃縣志5卷(明)劉魯主修(明)李廷賓纂明嘉靖刻本0152 (嘉靖)高淳縣志4卷(明)劉啓東修(明)賈宗魯纂明嘉靖刻本0153 (嘉靖)鄢陵志8卷(明)劉訒纂修明嘉靖刻本0154 (嘉靖)漢陽府志10卷(明)劉汝松修(明)朱衣纂明嘉靖刻本0155 (嘉靖)龍溪縣志8卷(明)劉天授修(明)林魁纂明嘉靖刻本0156 (弘治)衡山縣志6卷(明)劉熙修(明)何紀纂明弘治元年修民國十三年鉛印本0157 (崇禎)烏程縣志12卷(明)劉沂春修(明)徐守綱纂明崇禎十年刻本0158 (崇禎)山陰縣志6卷(明)劉以守纂修明鈔本0159 (萬曆)嘉興府志32卷(明)劉應鈳修(明)沈堯中纂明萬曆二十八年刊本0160 (弘治)夷陵州志10卷(明)劉允修(明)沈寛纂明弘治刻本0161 (嘉靖)南康縣志13卷(明)劉昭文纂明嘉靖刻本0162 (成化)中都志10卷(明)柳瑛纂修明弘治刻本0163 (弘治)黄州府志10卷(明)盧希哲纂修明弘治刻本0164 (洪武)蘇州府志50卷(明)盧熊纂修明洪武十二年刊本0165 (隆慶)寳慶府志5卷(明)陸柬纂修明隆慶元年刻本0166 (嘉靖)德慶州志16卷(明)陸舜臣纂明嘉靖刻本0167 (萬曆)福安縣志9卷(明)陸以載纂明萬曆二十五年刻本0168 (嘉靖)山東通志40卷(明)陸釴纂修明嘉靖刻本0169 (萬曆)續修嚴州府志24卷(明)吕昌期修(明)俞炳然纂明萬曆刻本0170 (嘉靖)陽武縣志3卷(明)吕枏纂修明嘉靖刻本0171 (嘉靖)高陵縣志7卷(明)吕柟撰明嘉靖二十年刊本0172 (嘉靖)宣府鎮志42卷(明)欒尚約撰明嘉靖四十年刊本0173 (崇禎)嘉興縣志24卷(明)羅炌修(明)黄承昊纂明崇禎十年刻本0174 (隆慶)淳化志不分卷(明)羅廷繡纂修明隆慶傳鈔本0175 (萬曆)望江縣志8卷(明)羅希益修(明)龍子甲等纂明萬曆二十二年刊本0176 (正德)順昌邑志8卷(明)馬性魯修明正德刻本0177 (嘉靖)徐州志12卷(明)梅守德修(明)任子龍纂明嘉靖間刊本0178 (嘉靖)寧德縣志4卷(明)閔文振纂修明嘉靖刻本0179 (弘治)吳江志22卷(明)莫旦纂明弘治元年刊本0180 (嘉靖)惠安縣志13卷(明)莫尙簡修(明)張岳纂明嘉靖刻本0181 (嘉靖)渭南縣志不分卷(明)南大吉纂修明鈔本0182 (萬曆)錢塘縣志不分卷(明)聶心湯纂修明萬曆三十七年修清光緒十九年刊本0183 (崇禎)吳縣志50卷(明)牛若麟修(明)王煥如纂明崇禎刻本0184 (萬曆)雷州府志22卷(明)歐陽保纂明萬曆四十二年刻本0185 (萬曆)興化縣新志10卷(明)歐陽東鳳修(明)嚴錡纂明萬曆鈔本0186 (嘉靖)鄧州志16卷(明)潘庭楠纂修明嘉靖刻本0187 (弘治)徽州府志12卷(明)彭澤修(明)汪舜民纂明弘治刻本0188 (嘉靖)東鄉縣志2卷(明)秦鎰修(明)饒文璧纂明嘉靖刻本0189 (嘉靖)涇縣志11卷(明)丘時庸修(明)王廷幹纂明嘉靖刻本0190 (康熙)泰安州志4卷(明)任弘烈修(明)段廷選纂民國二十五年鉛印本0191 (嘉靖)汀州府志19卷(明)邵有道纂明嘉靖刻本0192 (隆慶)儀眞縣志14卷(明)申嘉瑞修(明)李文纂明隆慶刻本0193 (嘉靖)仁和縣志14卷(明)沈朝宣纂修清光緒刻武林掌故叢編本0194 (萬曆)江浦縣志12卷(明)沈孟化修(明)張夢柏纂明萬曆刻本0195 (嘉靖)光山縣志9卷(明)沈紹慶修(明)王家士纂明嘉靖刻本0196 (萬曆)新寧縣志8卷(明)沈文系纂修明萬曆三十四年刻本0197 (弘治)貴州圖經新志17卷(明)沈痒修(明)趙瓚纂明弘治間刻本0198 (萬曆)順天府志6卷(明)沈應文修(明)張元芳纂明萬曆刻本0199 (正德)大名府志10卷(明)石祿修(明)唐錦纂明正德刻本0200 (隆慶)永州府志17卷(明)史朝冨修(明)陳良珍纂明隆慶五年刻本0201 (萬曆)新修餘姚縣志24卷(明)史樹德修(明)楊文煥纂明萬曆年間刊本0202 (嘉靖)洪雅縣志5卷(明)束載修(明)張可述纂明嘉靖刻本0203 (崇禎)寧海縣志12卷(明)宋奎光纂修明崇禎五年刻本0204 (嘉靖)寳應縣志略4卷(明)宋佐修(明)聞人詮纂明嘉靖刻本0205 (萬曆)永安縣志9卷(明)蘇民望修(明)蕭時中纂明萬磿二十二年刻本0206 (萬曆)旌德縣志10卷(明)蘇宇庶纂修明萬曆二十七年刻本0207 (嘉靖)開州志10卷(明)孫臣鯨修(明)王崇慶纂明嘉靖刻本0208 (嘉靖)長沙府志6卷(明)孫存修(明)楊林纂明嘉靖刻本0209 (嘉靖)磁州志4卷(明)孫紹撰明嘉靖刻本0210 (嘉靖)懷遠縣志2卷(明)孫維禮修(明)楊鈞纂明嘉靖刻本0211 (萬曆)承天府志20卷(明)孫文龍纂明萬曆三十年刻本0212 (嘉靖)南雄府志2卷(明)譚大初纂修明嘉靖刻本0213 (萬曆)和州志8卷(明)唐誥修(明)齊柯纂明萬曆三年刊本0214 (嘉靖)霸州志9卷(明)唐交修(明)高濬纂明嘉靖刻本0215 (萬曆)臨洮府志26卷(明)唐懋德撰明萬曆三十三年刻增修本0216 (正德)瓊臺志42卷(明)唐冑修明正德刻本0217 (萬曆)新昌縣志13卷(明)田琯纂修明萬曆刻本0218 (嘉靖)商城縣志8卷(明)萬炯修(明)張應辰纂明嘉靖刻本0219 (萬曆)龍游縣志10卷(明)萬廷謙修(明)曹聞禮纂民國十二年排印本0220 (嘉靖)始興縣志2卷(明)汪慶舟修(明)袁宗與纂明嘉靖刻本0221 (嘉靖)安溪縣志8卷(明)汪瑀修(明)林有年纂明嘉靖刻本0222 (正德)姑蘇志60卷(明)王鏊纂清文淵閣四庫全書本0223 (嘉靖)池州府志9卷(明)王崇纂修明嘉靖刻本0224 (嘉靖)淄川縣志6卷(明)王琮纂修明嘉靖刻本0225 (正德)江寧縣志10卷(明)王誥修(明)劉雨纂明正德刻本0226 (嘉靖)臨朐縣志4卷(明)王家士修(明)祝文纂明嘉靖刻本0227 (洪武)京城圖志1卷(明)王俊華纂修清鈔本0228 (萬曆)貴州通志24卷(明)王耒贒修(明)許一德纂明萬曆二十五年刻本0229 (萬曆)金華府志30卷(明)王懋德修(明)陸鳳儀纂明萬曆刻本0230 (隆慶)豐潤縣志13卷(明)王納言修(明)石邦政纂明隆慶四年刻本0231 (嘉靖)雄乘2卷(明)王齊纂修明嘉靖刻本0232 (嘉靖)尋甸府志2卷(明)王尚用修(明)陳梓纂明嘉靖刻本0233 (嘉靖)新修靖江縣志8卷(明)王叔杲修(明)朱得之纂明隆慶三年刻本0234 (萬曆)營山縣志8卷(明)王廷稷修(明)李彭年纂明萬曆刻本0235 (弘治)句容縣志12卷(明)王僖徵修(明)程文纂明弘治刻本0236 (嘉靖)天長縣志7卷(明)王心修明嘉靖刻本0237 (嘉靖)沛縣志10卷(明)王治修(明)馬偉纂明嘉靖刻本0238 (萬曆)江西省大志8卷(明)王宗沐纂修(明)陸萬垓增修明萬曆二十五年刻本0239 (弘治)偃師縣志4卷(明)魏津纂修明弘治鈔本0240 (嘉靖)增城縣志15卷(明)文章修(明)張文海纂明嘉靖刻本0241 (嘉靖)廣平府志16卷(明)翁相修(明)陳棐纂明嘉靖刻本0242 (萬曆)襄陽府志51卷(明)吳道邇纂修明萬曆刻本0243 (萬曆)寳應縣志12卷(明)吳敏道纂明萬曆二十二年刻本0244 (正德)夔州府志12卷(明)吳潛修(明)傅汝舟纂明正德刻本0245 (正德)永康縣志8卷(明)吳宣濟修(明)陳泗纂明正德刻本0246 (萬曆)象山縣志16卷(明)吳學周修(明)陸應陽纂明萬曆三十六年刻本0247 (正德)莘縣志10卷(明)吳宗器纂修明正德刻嘉靖間增刻本0248 (嘉靖)海門縣志6卷(明)吳宗元修(明)崔桐纂明嘉靖刻本0249 (萬曆)紹興府志50卷(明)蕭良榦修(明)張元忭纂明萬曆刻本0250 (嘉靖)貴州通志12卷(明)謝東山修(明)張道纂明嘉靖刻本0251 (嘉靖)重修如皐縣志10卷(明)謝紹祖纂修明嘉靖三十九年刻本0252 (嘉靖)隆慶志10卷(明)謝庭桂纂(明)蘇乾續纂明嘉靖刻本0253 (嘉靖)邵武府志15卷(明)邢址纂(明)陳讓纂明嘉靖刻本0254 (崇禎)義烏縣志20卷(明)熊人霖纂修明崇禎刻本0255 (正德)瑞州府志14卷(明)熊相纂明正德刻本0256 (萬曆)安邱縣志28卷(明)熊元修(明)馬文煒纂明萬曆刻本0257 (萬曆)栝蒼彙紀15卷(明)熊子臣修(明)何鏜纂明萬曆七年刻本0258 (萬曆)新修上虞縣志18卷(明)徐待聘修(明)馬明瑞纂明萬曆三十四年刊本0259 (嘉靖)武寧縣志6卷(明)徐麟纂修明嘉靖刻本0260 (嘉靖)山陰縣志12卷(明)許東望修(明)張天復纂明嘉靖三十年刻本0261 (嘉靖)翼城縣志6卷(明)鄢桂枝修(明)楊汝江纂明嘉靖刻本0262 (嘉靖)應山縣志3卷(明)顔木纂明嘉靖刻本0263 (正德)袁州府志14卷(明)嚴嵩纂修明正德刻本0264 (萬曆)泉州府志24卷(明)陽思謙修明萬曆刻本0265 (嘉靖)郾城縣志12卷(明)楊邦梁纂修明嘉靖刻本0266 (嘉靖)崑山縣志16卷(明)楊逢春修(明)方鵬纂明嘉靖刻本0267 (嘉靖)雲陽縣志2卷(明)楊鸞纂明嘉靖刻本0268 (嘉靖)巴東縣志3卷(明)楊培之纂明嘉靖刻本0269 (嘉靖)衡州府志9卷(明)楊珮纂修明嘉靖刻本0270 (萬曆)鹽城縣志10卷(明)楊瑞雲修(明)夏應星纂明萬曆刻本0271 (嘉靖)寧夏新志8卷(明)楊守禮修(明)管律纂明嘉靖刻本0272 (萬曆)會稽縣志16卷(明)楊維新修(明)張元忭纂明萬曆刊本0273 (萬曆)揚州府志27卷(明)楊洵修(明)徐鑾纂明萬曆刻本0274 (嘉靖)章邱縣志4卷(明)楊循吉纂修(明)戴儒補修明嘉靖修補藍印本0275 (弘治)永州府志10卷(明)姚昺纂修明弘治刻本0276 (嘉靖)淳安縣志17卷(明)姚鳴鸞修(明)余坤纂明嘉靖刻本0277 (嘉靖)魯山縣志10卷(明)姚卿修(明)孫鐸纂明嘉靖刻本0278 (嘉靖)沙縣志10卷(明)葉聯芳纂修明嘉靖二十四年刻本0279 (洪武)無錫縣志4卷(明)佚名纂清文淵閣四庫全書本0280 (嘉靖)長泰縣志6卷(明)佚名纂明鈔本0281 (永樂)樂清縣志8卷(明)佚名纂明刻本0282 (嘉靖)夏津縣志5卷(明)易時中修(明)王琳纂明嘉靖刻本0283 (萬曆)福寧州志16卷(明)殷之輅修(明)朱梅纂明萬曆四十四年刻本0284 (嘉靖)武城縣志10卷(明)尤麒修(明)陳露纂明嘉靖刻本0285 (萬曆)兖州府志52卷(明)于慎行纂修明萬曆刻本0286 (嘉靖)馬湖府志7卷(明)余承勛纂修明嘉靖刻本0287 (嘉靖)宿州志8卷(明)余鍧纂修明嘉靖刻本0288 (萬曆)四川總志34卷(明)虞懷忠修(明)郭棐纂明萬曆刻本0289 (萬曆)宿遷縣志8卷(明)喻文偉修(明)劉籌纂明萬曆刻本0290 (萬曆)黄巖縣志7卷(明)袁應祺修(明)牟汝忠纂明萬曆刻本0291 (萬曆)儋州志3卷(明)曾邦泰修明萬曆四十六刻本0292 (嘉靖)太平縣志8卷(明)曾才漢修(明)葉良佩纂明嘉靖刻本0293 (嘉靖)沔陽志18卷(明)曾儲修(明)童承叙纂明嘉靖刻本0294 (嘉靖)尉氏縣志5卷(明)曾嘉誥修(明)汪心纂明嘉靖刻本0295 (弘治)直隷鳳陽府宿州志2卷(明)曾顯纂修明弘治增補刻本0296 (隆慶)長洲縣志14卷(明)張德夫修(明)皇甫汸纂明隆慶五年刻本0297 (嘉靖)湘陰縣志2卷(明)張燈纂修(明)李廷龍續修明嘉靖三十三年刻四十四年增修後印本0298 (嘉靖)温州府志8卷(明)張孚敬纂修明嘉靖刻本0299 (崇禎)廉州府志14卷(明)張國經纂修明崇禎十年刻本0300 (正德)常州府志續集8卷(明)張愷纂明正德八年刊本0301 (嘉靖)許州志8卷(明)張良知纂修明嘉靖刻本0302 (萬曆)江都縣志23卷(明)張寧修(明)陸君弼纂明萬曆刻本0303 (正德)大同府志18卷(明)張欽纂修明正德刻嘉靖增修本0304 (嘉靖)廣信府志20卷(明)張士鎬修(明)江汝璧纂明嘉靖刻本0305 (嘉靖)固始縣志10卷(明)張梯修(明)葛臣纂明嘉靖刻本0306 (嘉靖)輝縣志10卷(明)張天眞纂修明嘉靖刻本0307 (弘治)永平府志10卷(明)張廷綱修明弘治刻本0308 (成化)湖州府志22卷(明)張淵纂明成化十一年刊本弘治補刊本0309 (嘉靖)江陰縣志21卷(明)趙錦修(明)張袞纂明嘉靖刻本0310 (嘉靖)瑞金縣志8卷(明)趙勛修(明)林有年纂明嘉靖刻本0311 (嘉靖)永城縣志6卷(明)鄭禮纂修明嘉靖刻本0312 (萬曆)桃源縣志2卷(明)鄭天佐修(明)李徵纂明萬曆四年刻本0313 (嘉靖)武定州志2卷(明)鄭希僑修(明)劉繼先纂明嘉靖刻本0314 (嘉靖)夏邑縣志8卷(明)鄭相修(明)黄虎臣纂明嘉靖刻本0315 (嘉靖)德州志3卷(明)鄭瀛修(明)何洪纂明嘉靖刻本0316 (隆慶)岳州府志18卷(明)鍾崇文纂修明隆慶刻本0317 (嘉靖)太倉州志10卷(明)周士佐修(明)張寅纂明崇禎二年重刻本0318 (嘉靖)鞏縣志8卷(明)周泗修(明)康紹第纂明嘉靖刻本0319 (嘉靖)寧波府志42卷(明)周希哲修(明)張時徹纂明嘉靖三十九年刊本0320 (天啓)來安縣志10卷(明)周之冕修(明)王懋續纂明天啓元年刊本0321 (崇禎)開化縣志10卷(明)朱朝藩修(明)汪慶百纂明崇禎刻本0322 (隆慶)平陽縣志不分卷(明)朱東光修(明)侯一元纂明隆慶五年刊清康熙間增鈔本0323 (嘉靖)廣德州志10卷(明)朱麟修(明)黄紹文續纂明嘉靖十五年刊本0324 (嘉靖)昌樂縣志3卷(明)朱木修(明)高凌雲纂明嘉靖刻本0325 (嘉靖)重修三原志16卷(明)朱昱修明嘉靖十四年刻本0326 (嘉靖)漳平縣志10卷(明)朱召纂(明)曾汝檀纂明嘉靖刻本0327 (嘉靖)重修太平府志12卷(明)祝鑾纂修明嘉靖刻本0328 (嘉靖)羅田縣志8卷(明)祝珝修(明)蔡元偉纂明嘉靖刻本0329 (萬曆)青浦縣志8卷(明)卓鈿修(明)王圻纂明萬曆刊本0330 (成化)重修毗陵志40卷(明)卓天錫修(明)孫仁增修明成化刻本0331 (嘉慶)揚州府志72卷(清)阿史當阿修(清)姚文田纂清嘉慶十五年刊本0332 (乾隆)續河南通志80卷(清)阿思哈修(清)嵩貴纂清乾隆三十二年刻本0333 (光緒)續修臨晉縣志2卷(清)艾紹濂修(清)姚東濟纂清光緒六年刻本0334 (順治)遠安縣志8卷(清)安可願修(清)曾宗孔纂清内府本0335 (康熙)陽武縣志8卷(清)安如泰修(清)張愼爲纂清康熙刻本0336 (光緒)臨潼縣續志不分卷(清)安守和修(清)楊彥修纂清光緒十六年刻本0337 (同治)高縣志54卷(清)敖立榜修(清)曾毓佐纂清同治五年刊本0338 (光緒)信宜縣志8卷(清)敖式槱修(清)梁安甸纂清光緒十七年刻本0339 (乾隆)海陽縣志8卷(清)包桂纂修清乾隆七年刻本0340 (順治)固始縣志10卷(清)包韺纂修清順治十七年刊本0341 (光緒)洮州廳志18卷(清)包永昌纂清光緒刻本0342 (道光)重修平度州志27卷(清)保忠修(清)李圖纂清道光二十九年刻本0343 (康熙)内鄉縣志12卷(清)寳鼎望修(清)高佑釲纂清康熙三十二年刊本0344 (同治)峽江縣志10卷(清)暴大儒修(清)廖其觀纂清同治十年刻本0345 (康熙)瓊山縣志10卷(清)必登修清康熙四十七年刻本0346 (道光)會寧縣志12卷(清)毕光堯纂修清道光二十年刊本0347 (乾隆)威海衛志10卷(清)畢懋第原修(清)郭文大續修民國十八年鉛印本0348 (乾隆)韓城縣志16卷(清)畢沅修(清)傅應奎纂清乾隆四十九年刻本0349 (同治)藤縣志22卷(清)邊其晉修(清)胡毓璠纂清光緒三十四年鉛印。

蔚州志卷八清庆之金著王立明标点志七选举志进士举人制科荐辟贡武科附士籍封赠荫袭耆老进士金皇统中:程德辉二年第,详《史传》。

牛德昌二年第,详《史传》。

明昌中:刘震享三年特赐及第,详《集传》。

田涿定安人,五年第,详《史传》。

明正统中:宋弼戊辰科,详《集传》。

天顺中:聂友良卫人,延庆州学生,甲申科,详《列传》。

成化中:宋经弼子,己丑科,详《集传》。

袁凤卫人,乙未科,历任河南按察使佥事。

高伦戊戌科,任兵科给事中,官至四川布政司参议。

【案】旧志作戊辰科,误,依《府志》改正。

崔玺卫人,万全都司学生,丁未科,任南京工部主事,转户部员外,升郎中。

《旧志·腾骧》:左卫籍,弘治壬子顺天举人,丙辰进士。

《府志》:成化丙午举人。

【案】《府志》本题名碑,从之。

弘治中:张宪己未科,详《列传》。

正德中:严谨卫人,戊辰科,任山东莱阳县知县,调益都县知县,升直隶祁州知州。

嘉靖中:尹耕卫人,壬辰科,详《集传》。

潘子霓卫人,山东济南府籍,癸丑科。

《府志》云任济南知府,误。

郝杰丙辰科,详《史传》。

万历中:乔廷栋卫人,己丑科,详《列传》。

《府志》作丁丑科,《旧志》乃戊子举人,《府志》于举人失载,恐误。

史东昌戊戌科,详《列传》。

裴栋辛丑科,详《列传》。

刘存慧己未科,详《列传》。

本朝顺治中:魏象枢丙戌科,详《史传》。

王道南卫人,己丑科,详《列传》。

史伯言辛丑科,详《列传》。

康熙中:李旭升卫人,壬戌科,详《集传》。

魏学诚象枢子,壬戌科,详《集传》。

刘廷理卫人,宣府前卫学,戊辰科,任四川峡江县知县。

李暄亨县人,丙戌科,详《集传》。

李周望县人,丁丑科,详《史传》。

李厚望县人,丙戌科,详《集传》。

【案】《府志》《县志》并作己丑科。

雍正中:阎介年癸丑科,详《集传》。

乾隆中:蒋子定乙卯科,钦赐翰林院检讨。

嘉庆中:段克宗庚申科,详《列传》。

道光中:张廷领丁未科,钦赐翰林院检讨。

同治中:段儒林壬戌科,详《列传》。

光绪中:贾联堂刑部员外郞,丙子科,选翰林院庶吉士。

《历代辞赋总汇》“明代卷”阙误考述牛海蓉;王雅琪【摘要】《历代辞赋总汇》是迄今为止最完备的辞赋作品总集,但其"明代卷"仍然存在着漏收、误收、重收等错误;对作家的生平有误、失考或过于简略,以及将作者一人分列两处、两篇作品混为一谈等阙误作一些订补,以备修订再版时作为参考。

【期刊名称】《城市学刊》【年(卷),期】2016(037)005【总页数】7页(P98-104)【关键词】《历代辞赋总汇》明代卷;阙误;考述【作者】牛海蓉;王雅琪【作者单位】湖南大学文学院,长沙410082【正文语种】中文【中图分类】I207.224《历代辞赋总汇》的出版发行是学术界的一件盛事,全书共26册,收录先秦至清末7 391位作者的辞赋30 789篇,是迄今为止最完备的辞赋作品总集,势必给辞赋及其他学术研究者带来极大的便利。

但是,《历代辞赋总汇》的编纂是一项浩大而艰辛的工程,难免出现一些错误。

笔者仅就其“明代卷”(第6-9册)的阙误作了一些订补,现将其分类辑录于下,以备《历代辞赋总汇》修订再版时作为参考。

虽然《历代辞赋总汇》[1]是目前收录历代辞赋作品最精良、最全面的文学总集,但其“明代卷”仍然存在着漏收、误收、重收等错误。

(一)漏收1. 第6册4 755页,法天,漏收《法华经赋》,见法天《朝天集》(丛书集成续编本110册)。

2. 第6册4 764页,王翰,漏收《吊虞城赋》,见程敏政《明文衡》卷二(四库全书本)。

3. 第6册4 958页,王洪,漏收《师子赋》,见王洪《毅斋集》卷一(四库全书本)。

按:此赋在《观灯赋》之后,与《观灯赋》并为残卷。

4. 第6册5 443页,莫旦,漏收《苏州赋》,见《(同治)苏州府志》卷二“疆域”(《中国地方志集成·江苏府县志7》,[2]江苏古籍出版社,1991年,121页)。

5. 桂彦良《慈湖秋水赋》,见《(雍正)慈溪县志》卷十四(《中国方志丛书·华中地方191》,成文出版社1975年)按:桂彦良《明史》卷一三七有传(中华书局,1974年,3 948页)。