明代弘治朝亲王府复原图

- 格式:doc

- 大小:263.00 KB

- 文档页数:5

江西鄱阳明代淮王府遗址

肖发标

【期刊名称】《大众考古》

【年(卷),期】2014(000)009

【摘要】<正>淮王府由淮靖王朱瞻墺在明代饶州府府衙的基础上建造,明亡时,被彻底烧毁,遗址位于今天鄱阳县鄱阳镇饶州府文庙周边地区。

2013年10月至2014年7月,江西省文物考古研究所对遗址进行了正式发掘工作。

发掘区位于文庙的东侧,面积3600平方米。

其地层叠压与打破关系复杂,从上到下依次为清代饶州府府学宫、淮王府和饶州府。

通过发掘发现,淮王府的建筑布局与《大明会典》所记载的弘治朝亲王府复原图基本相符。

淮王府的建筑材料与其它两个地层的明显不同,其室外用花岗岩铺砌,室内用青石

【总页数】2页(P18-19)

【作者】肖发标

【作者单位】江西省文物考古研究所

【正文语种】中文

【中图分类】K878

【相关文献】

1.济南发掘出土完整明代郡王府遗址为国内罕见 [J],

2.化妆土对鄱阳淮王府琉璃构件釉面品质的影响 [J], 吴燕春;吴隽;吴军明;吴琳;袁枫;汤敏丽

3.河南开封明代周藩永宁王府遗址 [J], 王庚;

4.四川成都东华门明代蜀王府遗址 [J], 易立

5.明代秦王府遗址出土残瓷 [J], 刘恒武;宋远茹;呼林贵

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

明朝的王府规格是根据亲王的爵位来确定的,不同等级的亲王所居住的王府在规模、布局和装饰上都有所不同。

明朝的亲王分为多个等级,其中最高等级为亲王,其次是郡王、镇国公、辅国公等。

亲王的王府通常按照皇宫的布局进行规划,拥有严格的中轴线对称布局。

王府一般由大门、仪门、正殿、后宫、花园等部分组成。

其中,正殿是王府的主要建筑,用于举行重要的仪式和接见宾客。

后宫则是亲王及其家族的居住地。

具体规格如下:

1. 亲王府:亲王府规模宏大,通常占地数十亩至上百亩不等。

正门称为“承天门”,门楣高悬匾额,上书“王府”字样。

进入承天门后,是宽阔的前院,设有仪门,仪门之后是巍峨的正殿,即“承天大殿”,用于亲王举行朝会和重大庆典。

2. 郡王府:郡王府的规模略小于亲王府,但同样遵循严格的对称布局。

正门称为“郡王门”,正殿一般称为“承光殿”。

3. 镇国公府、辅国公府:这两种爵位的王府规模进一步缩小,但依然保留了王府的基本格局。

王府内的建筑风格多采用传统的木结构建筑,装饰华丽,雕梁画栋,彰显出皇家的尊贵地位。

此外,王府内还会有花园、池塘等园林景观,以及供亲王及其家族成员休息娱乐的场所。

值得注意的是,随着明朝的衰落,王府的规格和规模也逐渐缩小,一些王府甚至被充公或转变成他用。

而且,由于历史的变迁和战乱的破坏,许多王府已经不复存在,只能通过文献记载和考古发掘来了解它们的原貌。

明代亲王君王世系大全(13)【加注音版】庆靖王檹[yī],又作栴[zhān]。

太祖庶十六子,洪武十一年春正月初九日壬午生,母余妃。

二十四年封,二十六年就藩宁夏。

以饷未敷,令驻庆阳北古韦州城,就延安、绥、宁租赋。

二十八年诏王理庆阳、宁夏、延安、绥德诸卫军务,三十年始建邸,以宁夏府公署改之。

建文三年迁宁夏。

妃孙氏。

王好学有文,忠孝出天性。

撰修《宁夏志》,开宁夏修志之先河。

成祖善之,令岁一至韦州度夏。

宣德初,言宁夏卑湿,水泉恶,乞仍居韦。

不许,令岁一往来,如成祖时。

正统初,宁夏总兵官史昭奏王沮边务,占灵州草场畜牧,遣使由绥德草地往还,煽惑土民。

章未下,或告王阅兵,造戎器,购天文书,栴疑皆昭为之。

上书谕王“小人诬叔祖置之法,慎勿疑。

”三年上书,请徙国避昭。

英宗不可,贻书慰谕。

其年薨,葬韦州罗山。

1391~1439康王秩煃[zhì kuǐ] ,靖庶一子,《弇山堂别集》作庶四子。

正统四年袭封。

景泰元年以以虏数入宁夏,乞徙内陆,不许。

又言冕服以纱制请易纻丝,上曰“祖制朕不敢易。

”成化五年薨。

1439~1469 怀王邃[suì] [土欻],康庶一子,天顺元年四月封平原王,成化七年袭封。

十五年薨,无子。

妃王氏。

1471~1479庄王邃塀[suì píng],康庶二子,天顺二年五月封岐阳王,成化十七年袭封。

弘治四年薨。

1481~1491恭王寘錖[zhì dú],庄庶一子,弘治三年封落交王,弘治七年袭封。

十一年薨。

时虏数入塞,贼发恭王墓。

1491~1498定王台浤[hóng],恭庶一子,弘治十六年袭封。

正德五年,安化王寘鐇反,台浤稽首行君臣礼。

诏削护卫,革禄三之一,戍其承奉、长史。

嘉靖三年,台浤贿镇守太监李昕、总兵官种勋,求为奏请复禄。

昕、勋不纳,台浤衔之。

会宁夏卫指挥杨钦等得罪于巡抚都御史张璿,谋藉王杀璿及勋。

事觉,下都司、按察司按治,钦等诬台浤不轨,璿以闻。

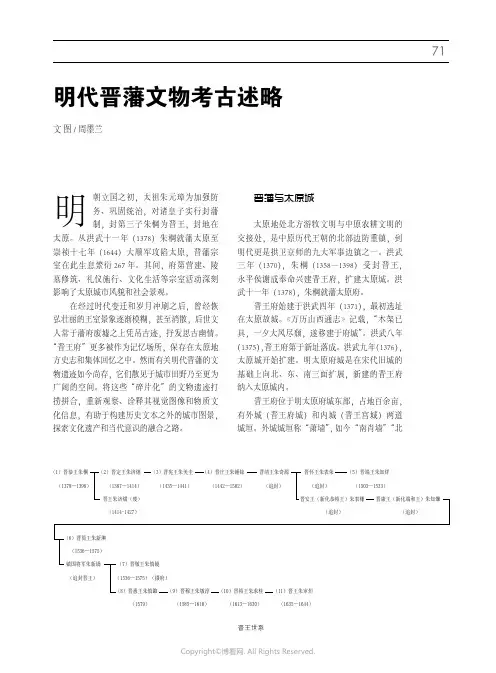

明朝立国之初,太祖朱元璋为加强防务、巩固统治,对诸皇子实行封藩制,封第三子朱棡为晋王,封地在太原。

从洪武十一年(1378)朱棡就藩太原至崇祯十七年(1644)大顺军攻陷太原,晋藩宗室在此生息繁衍267年。

其间,府第营建、陵墓修筑、礼仪施行、文化生活等宗室活动深刻影响了太原城市风貌和社会景观。

在经过时代变迁和岁月冲刷之后,曾经恢弘壮丽的王室景象逐渐模糊,甚至消散,后世文人常于藩府废墟之上凭吊古迹,抒发思古幽情。

“晋王府”更多被作为记忆场所,保存在太原地方史志和集体回忆之中。

然而有关明代晋藩的文物遗迹如今尚存,它们散见于城市田野乃至更为广阔的空间。

将这些“碎片化”的文物遗迹打捞拼合,重新观察、诠释其视觉图像和物质文化信息,有助于构建历史文本之外的城市图景,探索文化遗产和当代意识的融合之路。

明代晋藩文物考古述略文 图/周墨兰晋王世系晋藩与太原城太原地处北方游牧文明与中原农耕文明的交接处,是中原历代王朝的北部边防重镇,到明代更是拱卫京师的九大军事边镇之一。

洪武三年(1370),朱棡(1358—1398)受封晋王,永平侯谢成奉命兴建晋王府,扩建太原城。

洪武十一年(1378),朱棡就藩太原府。

晋王府始建于洪武四年(1371),最初选址在太原故城。

《万历山西通志》记载,“木架已具,一夕大风尽颓,遂移建于府城”。

洪武八年(1375),晋王府第于新址落成。

洪武九年(1376),太原城开始扩建。

明太原府城是在宋代旧城的基础上向北、东、南三面扩展,新建的晋王府纳入太原城内。

晋王府位于明太原府城东部,占地百余亩,有外城(晋王府城)和内城(晋王宫城)两道城垣。

外城城垣称“萧墙”,如今“南肖墙”“北(1)晋恭王朱棡(3)晋宪王朱美圭(4)晋庄王朱锺铉(6)晋简王朱新㙉镇国将军朱新墧(7)晋敬王朱慎镜(8)晋惠王朱慎鋷(9)晋穆王朱敏淳(10)晋裕王朱求桂(11)晋王朱审烜晋靖王朱奇源晋怀王朱表荣(5)晋端王朱知烊(2)晋定王朱济熺晋王朱济熿(废)晋安王(新化恭裕王)朱表槏晋康王(新化端和王)朱知㸅(1378—1398)(1387—1414)(1414-1427)(1536—1575)(1579)(1585—1610)(1613—1630)(1635—1644)(1536—1575)(摄府)(追封晋王)(1435—1441)(1442—1502)(追封)(追封)(追封)(追封)(1503—1533)和后走门。

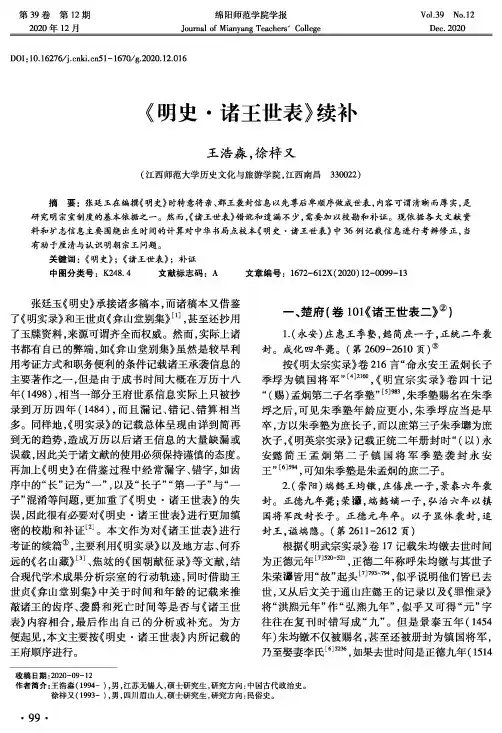

第39卷第12期2020年12月绵阳师范学院学报Journal of Mianyang Teachers”CollegeVol.39No.12Dec.2020DOI:10.16276/kixn51-1670/g.2020.12.016《明史・诸王世表》续补王浩淼,徐梓又(江西师范大学历史文化与旅游学院,江西南昌330022)摘要:张廷玉在编撰《明史》时特意将亲、郡王袭封信息以先尊后卑顺序做成世表,内容可谓清晰而厚实,是研究明宗室制度的基本依据之一。

然而,《诸王世表》错讹和遗漏不少,需要加以校勘和补证。

现依据各大文献资料和扩志信息主要围绕出生时间的计算对中华书局点校本《明史•诸王世表》中36例记载信息进行考辨修正,当有助于厘清与认识明朝宗王问题。

关键词:《明史》;《诸王世表》;补证中图分类号:K24&4文献标志码:A 文章编号:1672-612X(2020)12-0099-13张廷玉《明史》承接诸多稿本,而诸稿本又借鉴了《明实录》和王世贞《算山堂别集》⑴,甚至还抄用了玉牒资料,来源可谓齐全而权威。

然而,实际上诸书都有自己的弊端,如《算山堂别集》虽然是较早利用考证方式和职务便利的条件记载诸王承袭信息的主要著作之一,但是由于成书时间大概在万历十八年(1498),相当一部分王府世系信息实际上只被抄录到万历四年(1484),而且漏记、错记、错算相当多。

同样地,《明实录》的记载总体呈现由详到简再到无的趋势,造成万历以后诸王信息的大量缺漏或误载,因此关于诸文献的使用必须保持谨慎的态度。

再加上《明史》在借鉴过程中经常漏字、错字,如齿序中的“长”记为“一”,以及“长子”“第一子”与“一子”混淆等问题,更加重了《明史•诸王世表》的失误,因此很有必要对《明史•诸王世表》进行更加缜密的校勘和补证⑵。

本文作为对《诸王世表》进行考证的续篇①,主要利用《明实录》以及地方志、何乔远的《名山藏》⑶、焦玆的《国朝献征录》等文献,结合现代学术成果分析宗室的行动轨迹,同时借助王世贞《算山堂别集》中关于时间和年龄的记载来推敲诸王的齿序、袭爵和死亡时间等是否与《诸王世表》内容相合,最后作出自己的分析或补充。

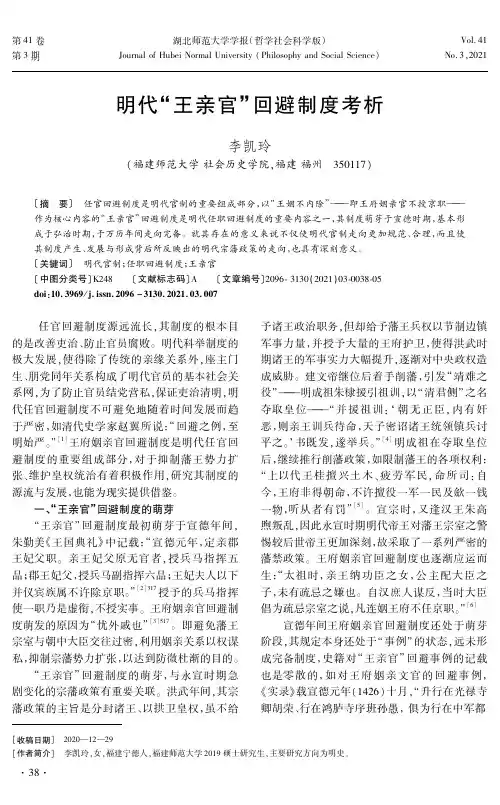

第41卷湖北师范大学学报(哲学社会科学版)Vol.41第3期JournalofHubeiNormalUniversity(PhilosophyandSocialScience)No.3,2021明代“王亲官”回避制度考析李凯玲(福建师范大学社会历史学院,福建福州 350117)〔摘 要〕 任官回避制度是明代官制的重要组成部分,以“王姻不内除”———即王府姻亲官不授京职———作为核心内容的“王亲官”回避制度是明代任职回避制度的重要内容之一,其制度萌芽于宣德时期,基本形成于弘治时期,于万历年间走向完备。

就其存在的意义来说不仅使明代官制走向更加规范、合理,而且使其制度产生、发展与形成背后所反映出的明代宗藩政策的走向,也具有深刻意义。

〔关键词〕 明代官制;任职回避制度;王亲官〔中图分类号〕K248 〔文献标志码〕A 〔文章编号〕2096 3130(2021)03 0038 05doi:10.3969/j.issn.2096-3130.2021.03.007 任官回避制度源远流长,其制度的根本目的是改善吏治、防止官员腐败。

明代科举制度的极大发展,使得除了传统的亲缘关系外,座主门生、朋党同年关系构成了明代官员的基本社会关系网,为了防止官员结党营私,保证吏治清明,明代任官回避制度不可避免地随着时间发展而趋于严密,如清代史学家赵翼所说:“回避之例,至明始严。

”[1]王府姻亲官回避制度是明代任官回避制度的重要组成部分,对于抑制藩王势力扩张、维护皇权统治有着积极作用,研究其制度的源流与发展,也能为现实提供借鉴。

一、“王亲官”回避制度的萌芽“王亲官”回避制度最初萌芽于宣德年间,朱勤美《王国典礼》中记载:“宣德元年,定亲郡王妃父职。

亲王妃父原无官者,授兵马指挥五品;郡王妃父,授兵马副指挥六品;王妃夫人以下并仪宾族属不许除京职。

”[2]317授予的兵马指挥使一职乃是虚衔,不授实事。

王府姻亲官回避制度萌发的原因为“忧外戚也”[3]517。

明朝末年皇族几乎被杀光一大明弘治五年年底,山西巡抚杨澄筹向皇帝汇报了一个令人吃惊的消息:居住在山西的庆成王朱钟镒又一次刷新了朱元璋家族的生育纪录,截止这一年的八月,他已生育子女共九十四人。

朱祐樘览奏只能苦笑着摇摇头。

他有点好奇,这些王爷能认识记清自己的儿女吗?这确实也是明代中叶以来许多王府遇到的难题。

庆成王的儿子们也大多继承了父亲出众的生殖能力,比如他的长子的儿女总量后来也达到了七十人。

庆成王在儿女数创纪录的同时,孙子辈的人数已经达到了一百六十三人,曾孙辈更多达五百一十人。

就是说他的直系后代这一年已达七百六十七人,再加上众多的妻妾女眷,整个庆成王府中,“正牌主子”就一千多人。

庆成王肯定无法认全记清所有家庭成员。

除非给儿孙妻妾们编号统计,否则很难想像他如何管理这个庞大的王府。

正如朱祐樘所料,朱钟镒生殖冠军的称号不久之后就被他的一位后代,也就是另一位庆成王所夺取。

这位庆成王光儿子就多达一百余,以致出现了这样尴尬的场面:每次节庆家庭聚餐,同胞兄弟们见面,都要先由人介绍一番,否则彼此都不认识。

这就是史书上所谓的“每会,紫玉盈坐,至不能相识。

”到了正德初年,庆成王府终于弄不清自己家的人口数了。

正德三年二月,庆成王焦虑地向皇帝上奏:“本府宗支数多,各将军所生子女或冒报岁数,无凭查考,乞令各将军府查报。

”就是说,如果皇帝不命令各将军府自己清查人口上报汇总,他已经无法弄不清他这个大家庭有多少人了。

庆成王一府的人口增长,仅仅是明代皇族人口爆炸的一个缩影。

朱元璋建国之初,分封子孙于各地,“初封亲郡王、将军才四十九位”。

这些王爷好比种子,一二百年过去后,在各地繁衍出的数量都十分惊人:山西一省,洪武年间只有一位晋王,到了嘉靖年间,有封爵的皇室后代已经增长到一千八百五十一位。

洪武年间河南本来也只有一位周王,到了万历年间,已经有了五千多个皇族后代……据明末徐光启的粗略推算,明宗室人数每三十年左右即增加一倍。

而当代人口史学者推算的结果是,明代皇族人口增长率是全国平均人口增长率的十倍。

大同代王府的保护性修复作者:庞尔亮来源:《中国民族博览》2019年第01期【摘要】大同代王府,曾是明代大同城内等级最高、规模最大的王府建筑群落,也是当时国家宗法等级和封建礼制的载体,先后有十余位代王在此亲理政务,承载着极其丰富的历史文化信息。

【关键词】代王府;古建筑;保护【中图分类号】G267 【文献标识码】A代王府为明代王城府邸,位于大同古城东北隅,坐北朝南,呈长方形,南北长618米,东西宽310米,规划总占地面积约19.16万平方米。

整个王府建筑群落规模宏大,气势雄伟,金碧辉煌,殿宇深邃,屋宇错落,回廊曲折,俨然是皇都应天紫禁城的缩影。

一、代王府的历史沿革大同地处内外长城之间,境内山峦起伏,沟壑纵横,形成许多天然关塞,自古以来就是兵家必争之地。

开国后,明太祖朱元璋推行的是以宗亲分镇诸国、藩屏保卫王室为指导思想的分封制度,着力把军权从武将手中转移到诸王手中,将明朝西北边境忧患寄附于诸王靖边。

朱元璋将其二十三个儿子和一个侄孙册封为藩王,并对年龄稍长一些的皇子授以兵权,分别让他们驻守于内地重镇或边塞要冲,战时率军出兵征讨,平时则练兵备守、军屯戍边。

这些藩王也是皇帝的代表和耳目,监督地方官员的一举一动,左右和影响地方政权。

朱元璋第十三子朱桂生于洪武七年(1374年)七月,朱桂年仅四岁时被封为豫王,藩国南昌府南昌,在洪武二十四年(1391)由豫王改封为代王,就藩迁至大同,成为明初“九塞王”之一。

代王府规模宏大,人口众多。

据王世贞《弇山堂别集》记载,隆庆、万历之机,代王府有亲王一位,郡王一十八位,镇、辅、奉国义将军一千二百七十九位,中尉一千三百四十位,郡县主君一千三百三十位,庶人一百五十名。

代王府人口在全国各王府人口数量中排名第三位。

朱桂出生时,明王朝已经建立七年,可以说他是在相对和平的环境下长大的。

明朝建立初期,朱元璋忙于剿灭元朝残余势力,整肃朝纲,剪除异己,没有多少时间教育培养这些年少的皇子。

朱桂从小娇生惯养,性格暴躁,就藩大同以后,更是骄横跋扈,为害百姓。

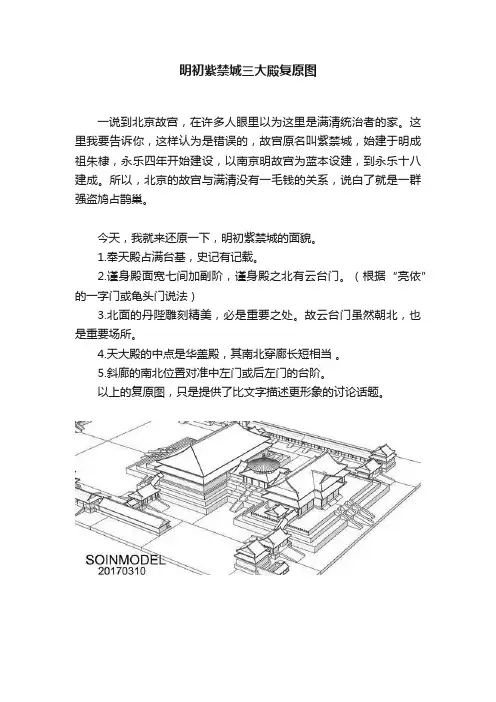

明初紫禁城三大殿复原图一说到北京故宫,在许多人眼里以为这里是满清统治者的家。

这里我要告诉你,这样认为是错误的,故宫原名叫紫禁城,始建于明成祖朱棣,永乐四年开始建设,以南京明故宫为蓝本设建,到永乐十八建成。

所以,北京的故宫与满清没有一毛钱的关系,说白了就是一群强盗鸠占鹊巢。

今天,我就来还原一下,明初紫禁城的面貌。

1.奉天殿占满台基,史记有记载。

2.谨身殿面宽七间加副阶,谨身殿之北有云台门。

(根据“亮依”的一字门或龟头门说法)3.北面的丹陛雕刻精美,必是重要之处。

故云台门虽然朝北,也是重要场所。

4.天大殿的中点是华盖殿,其南北穿廊长短相当。

5.斜廊的南北位置对准中左门或后左门的台阶。

以上的复原图,只是提供了比文字描述更形象的讨论话题。

提供第三个方案。

1.谨身殿柱距与奉天殿柱对齐,取九间,不占满台基。

谨身殿进深也相应地短了一些,正好给云台门留出位置,没有了耳殿的空间。

根据“亮依”以前讨论的云台门,这方案还是保留云台门。

因为北面的丹陛如同奉天殿南向的丹陛,必定是重要的礼仪场所。

2.奉天殿明间实宽应该是12.6米左右。

3.斜廊的南北向位置应和中、后左门的台阶对齐。

其南北宽已是台阶的两倍。

A点的台阶是走向中、后左门(现在在用),B点是将台阶北移,可对齐谨身殿的檐廊。

1.根据后左门脊和崇楼脊对齐的规则,后左门还不能改成从北面进。

谨身殿斜廊的出入应该在后左门的南面。

2.谨身殿按宽九间进深五间计,柱距和奉天殿对齐。

3.下图的斜廊台阶位置是现在还在用的台阶。

台阶南北宽为两格,斜廊宽四格,斜廊南北分别收一格。

4.三大殿柱础网格图5.附台阶图片作依据谨身殿柱网或者这样。

根据我的计算,奉天殿的尺寸如下:奉天殿宽三十丈。

按照明代官式建筑一般规定,明间斗拱六朵,次间斗拱四朵,副间二朵。

一朵斗拱宽为五又三分之二明尺(179.6厘米)。

1、斗口是斗拱宽的十一分之一,即五寸(明尺)。

斗拱与斗拱之间留有一分(3厘米)的旷量。

2、檐柱径六斗口,合三尺(0.95米);檐柱高按七十斗口算,合三十五尺(11.1米)。

藏在北京胡同里的30座豪宅,独一无二!秒杀别墅洋房!咱大北京是皇城,是皇亲国戚聚集的地方!于是好多小伙伴问小编,那些传说中的王爷都住哪呢?怎么只看到个恭王府捏?其实,咱北京的王府有很多,单从清代统计,就有王府89座!按照封建等级制度,主要分为亲王府、郡王府、贝勒府、贝子府。

随着朝代的更迭,很多王府历尽沧桑,到了现在很多都不再以“王府”的身份示人了,但是还是有很多王府保留了部分原貌,小编今天就献上京城王府地图一份,各位玩家们赶紧收藏!周末就去逛王府,涨姿势!01恭王府恭王府是清代最大的一座王府,历经了清王朝由鼎盛而至衰亡的历史进程,承载了极其丰富的历史文化信息,故有“一座恭王府,半部清代史”的说法。

恭王府前半部是富丽堂皇的府邸,后半部为幽深秀丽的古典园林,总占地面积将近6万平方米。

特点1:府邸主人非富即贵乾隆四十年前后,和珅相中了这块四周萦水、遥接西山又离皇宫不远的风水宝地,遂以高价买下了这里的多处房产,建造了大名鼎鼎的“和第”。

和珅因罪被赐死之后,嘉庆皇帝将这座宅第赐给了他“爱豪宅不爱江山”的胞弟庆僖亲王永璘。

于此同时,嫁给和珅之子的乾隆之女和孝公主仍居住在半座宅第中。

咸丰元年,身兼议政王、军机领班大臣等要职的恭亲王奕?成为这所宅子的第三代主人,他大筑邸园,并改名恭王府,恭王府之名由此沿用至今。

特点2:藏宝楼富可敌国恭王府府邸最深处有一座两层的后罩楼,后面的墙共开了88扇窗户,里面有108间房,据说这里是和珅的“藏宝楼”,当年放满了珍宝,富可敌国。

嘉庆四年,嘉庆皇帝抄了和珅的家,搜出来的财富共约白银八亿两,相当于当时清政府十五年的财政收入。

特点3:9999只蝙蝠和珅特别中意“福”字,蝙蝠就是取“福”字的意思了。

据不完全统计,恭王府内有9999只蝙蝠样式的雕刻和装饰,建于石山上的福厅更像一只展翅的蝙蝠。

特点4:恭王府“三绝”恭王府中有三绝,分别是花园中的西洋门、康熙御笔“福”字碑和室内大戏楼。

西洋门康熙御笔“福”字碑大戏楼当年和珅宅邸甚至不仅限于今日的恭王府,乾隆末期,他还在什刹海前海西岸也就是今天的郭沫若故居处建了一座花园并建起了一条长堤,这条堤叫“和公堤”也就是今天的荷花市场,建国后长堤西侧被填平,建成什刹海体校。

CULTURAL GEOGRAPHY36朱佑樘画像明朝中期,政局黑暗,弊政渐生。

面对日益衰败的王朝,弘治帝朱佑樘于成化二十三年(1487年)登基后,便大刀阔斧地进行了政治改革,在他治理下的大明,出现了18年短暂而辉煌的“治世”,史称“弘治中兴”。

对于弘治帝,明臣朱国桢曾评价道:“三代以下,称贤主者,汉明朝中期,朝政紊乱,佞臣当道,大明帝国已渐呈颓势。

弘治帝朱佑樘即位后整饬朝纲、力除积秽,其在位18年内,百姓安居、边防稳固、经济繁荣、文风昌盛——弘治,或许是一个被历史所遗忘的时代,却又最符合我们对于治世的所有评判标准。

弘治皇帝的18年文 弘治吹 图 高江峰 岷画 国色添香 草匹诺An Underrated Highlight in Ming Dynasty被低估的明朝高光时刻Period of Emperor Hongzhi环球人文地理37文帝、宋仁宗与我明之孝宗皇帝。

”朱佑樘在位期间,“更新庶政,言路大开”,成化以来奸佞当道的局面得以改观;更定律制,兴修水利,惠利民生,数次减免受灾地区的税粮科差,“制下举朝欢悦”;整顿禁卫、巩固边防,为国内发展提供了较为和平的外部环境;与此同时,他宽厚仁慈的政治品行,也使弘治时期形成了君子众多、君臣融洽的新生气象,出现了“文治蔚兴”的大好局面,后世津津乐道的“吴中四才子”也在这时大放异彩……斥奸佞相,任用贤能弘治帝涤荡前朝积秽弘治帝朱佑樘的童年非常坎坷不幸。

生母纪氏怀孕时,宠冠后宫的万贵妃得知消息,命一宫女为其堕胎。

宫人不忍下手,谎称纪氏是肚内长了瘤子,万贵妃仍不放心,便下令将其贬居冷宫。

纪氏在冷宫中偷偷生下朱祐樘,万贵妃得知后又派门监张敏去溺死新皇子,但张敏却冒着性命危险,帮助纪氏将婴儿秘密藏起来,每日用米粉哺养。

直到朱祐樘6岁,其父成化帝朱见深恰值中年,偶然为子嗣忧心时,才第一次见到自已那胎发尚未剪去、拖至地面的瘦弱儿子。

第二年,朱祐樘被册立为太子,接着纪氏在宫中暴亡,门监张敏也吞金自杀。

恭王府历史恭王府内景(10张)恭王府(Prince Gong’s Mansion)乾隆四十一年,即1776年,和珅开始在这东依前海,背靠后海的位置修建他的豪华宅第,时称“和第”。

有说法称、明弘治年间、大太监李广也曾经置第于此。

嘉庆四年正月初三太上皇弘历归天,次日嘉庆褫夺了和珅军机大臣、九门提督两职,抄了其家,估计全部财富约值白银两千万两,相当于清政府半年的财政收入,所以有“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的说法。

同年正月十八,即1799年2月22日,和珅被“赐令自尽”。

而宅子本身,则如愿归“爱豪宅不爱江山”的胞弟庆僖亲王永璘所有。

与此同时,嫁予和珅之子的乾隆之女和孝公主,仍居住在半座宅第中。

咸丰元年,即1851年,清末重要政治人物恭亲王奕訢成为这所宅子的第三代主人,改名恭王府,恭王府之名由此沿用至今。

“一座恭王府,半部清朝史”是历史地理学家侯仁之对恭王府的评价。

民国初年,这座王府被恭亲王的孙子溥伟以40万块大洋卖给教会,后由辅仁大学用108根金条赎回,并用作女生学堂。

新中国成立以后,王府曾被公安部宿舍、风机厂、音乐学院等多家单位使用过。

地理位置旅游胜地(20张)“月牙河绕宅如龙蟠,西山远望如虎踞”、这是史书上对恭王府的描述。

就其选址而言,它占据京城绝佳的位置。

古人修宅建园很注重风水,北京据说有两条龙脉,一是土龙,即故宫的龙脉;二是水龙,指后海和北海一线,而恭王府正好在后海和北海之间的连接线上,即龙脉上,因此风水非常的好。

古人以水为财,在恭王府内“处处见水”,最大的湖心亭的水,是从玉泉湖引进来的,而且只内入不外流,因此更符合风水学敛财的说法。

我国十大元帅和郭沫若等人、均在恭王府的附近居住,而且都非常长寿。

据说,北京长寿老人最多的地方就是恭王府附近,这个地方是一块风水宝地。

[1]恭王府图册(19张)格局富丽堂皇(20张)恭王府是我国保存最为完整的王府建筑群,分为府邸和花园两部分,府在前,园在后。

恭王府的开放,早在30年前,就被提上议事日程。

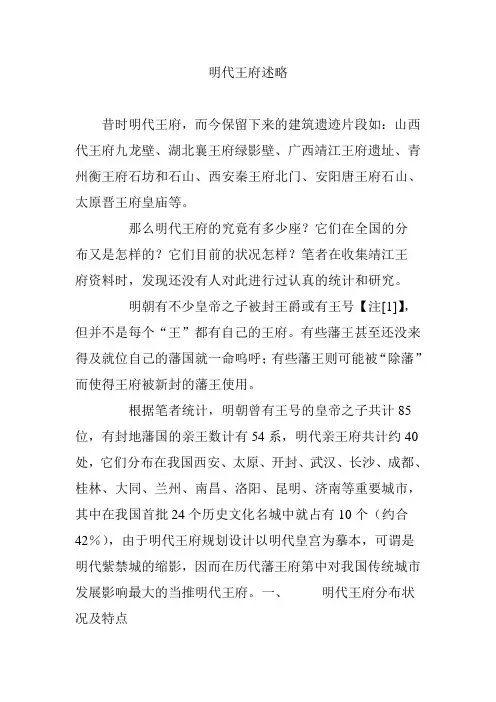

明代弘治朝亲王府复原图作者:覆育列国… 文章来源:大明衣冠论坛点击数:更新时间:2010-5-13 10:25:31大明会典:“弘治八年,定王府制:前门五间,门房十间,廊房一十八间。

端礼门五间,门房六间。

承运门五间,前殿七间,周围廊房八十二间,穿堂五间,后殿七间。

家庙一所,正房五间,厢房六间,门三间。

书堂一所,正房五间,厢房六间,门三间。

左右盝顶房六间。

宫门三间,厢房一十间。

前寝宫五间,穿堂七间。

后寝宫五间,周围廊房六十间。

宫后门三间。

盝顶房一间。

东西各三所,每所正房三间,后房五间,厢房六间。

多人房六连,共四十二间。

浆糨房六间。

净房六间。

库十间。

山川坛一所,正房三间,厢房六间。

社稷坛一所,正房三间,厢房六间。

宰牲亭一座,宰牲房五间。

仪仗库,正房三间,厢房六间。

退殿门三间,正房五间,后房五间,厢房十二间,茶房二间,净房一间。

世子府一所,正房三间,后房五间,厢房十六间。

典膳所正房五间,穿堂二间,后房五间,厢房二十四间。

库房三连一十五间。

马房三十二间,盝顶房三间,后房五间,厢房六间,养马房一十八间。

承奉司正房三间,厢房六间。

承奉歇房二所,每所正房三间,厨房三间,厢房六间。

六局,共房一百二间。

每局正房三间,后房五间,厢房六间,厨房三间。

内使歇房二处,每处正房三间,厨房六间,歇房二十四间。

禄米仓三连,共二十九间。

收粮厅正房三间,厢房六间。

”亲王府的整体布置格局类似于南京的明故宫,明代的亲王下天子一等,其礼制在许多地方是与皇太子相似。

亲王府包括王城和宫城两部分。

王城的正门应为会典中所指的前门,但各王府好像没有一个统一的名称,宫城的正门应指的是承运门。

王城内有山川社稷坛、宗庙,符合左祖右社的礼制。

会典中提到的家庙应该是宗庙,示意图中宫城内的家庙位置是否有类似于故宫奉先殿的场所,会典未载明。

世子府和书堂的位置应类似于文华、武英殿的格局。

后寝宫与广智门之间没有御花园之类的布置,从明代王府的遗址来看,御园的位置应在东西两侧。

历史|明代王府文职官员(亲王府和郡王府)

历史|明代王府文职官员(亲王府和郡王府)

上表据《皇明典礼》整理亲王府及郡王府文职官员官称、品秩、职掌、人数等信息,时间为建文改制后的王府文官制度。

★建文帝确定了郡王府的王府文官制度。

洪武时期系亲王府官定制,而“郡王府未有定制”;建文帝时期定了郡王府文官之制。

郡王府官各署官名与亲王府各所官名相异,以辨别威名贵贱。

★提高了王府文官比重。

主要表现为,一是增设人员。

亲王府增设了“宾辅、伴讲、伴书”;还增置正五品长史一员,基于此左右长史也由正五品降为从五品。

二是品秩提高。

亲王府伴读虽由四员裁为一员,但官员品秩由从九品增至从七品。

此外,亲王府各所官属为审理正、典膳正、奉祠正、典宝正、良医正、典仪正,建文改制后,各所官属没有正字。

★文官比重的增加,再度提高王府文职官属的地位,目的是为辅导规谏诸王,防范藩王起兵夺权的威胁,以此来强化朝廷对于宗藩的控制能力。

★建文帝对王府文官制度的改革与明太祖所定王府文官制度差异较大,过于急切。

大刀阔斧的改革加速了靖难之役的爆发,建文帝的改革也以失败而告终,所设官职随即被废,未能延续。

★永乐之后,明代王府官制复洪武旧制。

史载:“建文以来,祖宗成法有更改者,仍复旧制”。

竭诚为您提供优质文档/双击可除景德镇陶瓷碗鉴定篇一:陶瓷鉴定术语古陶瓷鉴定术语口磕——器物口部受外力撞碰出现的大小不等的缺磕伤痕。

冲口——器物口部因与它物相碰而出现的裂纹,长短不等,多出现在碗、盘类瓷器上,也有外冲里不冲的现象。

毛口——口边的釉面间断脱缺。

磨口——口边出现伤损后,将其磨去一部或大部甚至全部。

毛边——器物口面的覆釉因伤全部脱落。

重皮——器物口部因受重伤所出现断面隐患,但外观尚完整;胎釉已分裂却未剥离,往往一触即脱落。

棕眼——瓷物釉面气泡在窑中融裂爆破后,未曾弥和而形成的小孔。

釉——瓷胎面上有油污,所施的釉未能全部附普出现的漏胎现象。

漏釉——器物施釉时,局部有透漏而露胎无釉。

片纹——瓷器釉面上出现的长短不一的相互交错的细裂纹片,与开片略同。

软道——瓷器釉面久经摩擦而出现的细微丝纹。

冷墨——本不应出现片纹的器物,但在釉面上出现了一、二条纹路,胎体已透或未透。

失亮——器物釉面或彩绘的表现,被硬物划破后留下的伤痕。

伤釉——由于釉与其它物体磨擦,致命釉面局部损伤。

剥釉——由于釉面受酸、碱、盐的侵蚀,或器物入土受浸而使釉面脱落。

磨款——故意磨去青花、红彩等款,冒充其它年代器物。

磨底——足底内原来有釉,由于某种目的,如有意冒充其它年代而把釉磨去。

复烧——二次入窑烧烤。

烟熏——用香烟熏作旧,嗅之有味。

配腿——香炉、马、兽等的腿或足已残伤不全,而进行补腿。

配盖——用朝代不同器物的盖相配。

炸纹——器物的颈、肩或腹部受撞击后,出现放射鸡爪纹。

水锈——器物长期受土埋水浸,有灰黄、铁红或铜绿色等化学物质粘附于器表。

补釉——在器口磕缺部分或磨口处,敷以釉汁,入火烧之。

出土——仿古各类器物,有意长期埋入地下,以期整亲如旧,低温铅釉和五彩、粉彩等器,尤其易于氧化或腐蚀。

镶嘴流——壶流已消失,用其它嘴镶补。

后刻阴款——在器物上用钻石工具刻款,不施釉,或刻后施釉入窑烘烧,后刻的字口,釉的切面有些不齐,且釉边不光滑。

后作阳文款——在器物底部,后刻阳文款字而填以釉,或用釉堆写款识,多不够清晰。

明代弘治朝亲王府复原图

作者:覆育列国…文章来源:大明衣冠论坛点击数:更新时间:2010-5-13 10:25:31

大明会典:

“弘治八年,定王府制:

前门五间,门房十间,廊房一十八间。

端礼门五间,门房六间。

承运门五间,前殿七间,周围廊房八十二间,穿堂五间,后殿七间。

家庙一所,正房五间,厢房六间,门三间。

书堂一所,正房五间,厢房六间,门三间。

左右盝顶房六间。

宫门三间,厢房一十间。

前寝宫五间,穿堂七间。

后寝宫五间,周围廊房六十间。

宫后门三间。

盝顶房一间。

东西各三所,每所正房三间,后房五间,厢房六间。

多人房六连,共四十二间。

浆糨房六间。

净房六间。

库十间。

山川坛一所,正房三间,厢房六间。

社稷坛一所,正房三间,厢房六间。

宰牲亭一座,宰牲房五间。

仪仗库,正房三间,厢房六间。

退殿门三间,正房五间,后房五间,厢房十二间,茶房二间,净房一间。

世子府一所,正房三间,后房五间,厢房十六间。

典膳所正房五间,穿堂二间,后房五间,厢房二十四间。

库房三连一十五间。

马房三十二间,盝顶房三间,后房五间,厢房六间,养马房一十八间。

承奉司正房三间,厢房六间。

承奉歇房二所,每所正房三间,厨房三间,厢房六间。

六局,共房一百二间。

每局正房三间,后房五间,厢房六间,厨房三间。

内使歇房二处,每处正房三间,厨房六间,歇房二十四间。

禄米仓三连,共二十九间。

收粮厅正房三间,厢房六间。

”

亲王府的整体布置格局类似于南京的明故宫,明代的亲王下天子一等,其礼制在许多地方是与皇太子相似。

亲王府包括王城和宫城两部分。

王城的正门应为会典中所指的前门,

但各王府好像没有一个统一的名称,宫城的正门应指的是承运门。

王城内有山川社稷坛、宗庙,符合左祖右社的礼制。

会典中提到的家庙应该是宗庙,示意图中宫城内的家庙位置是否有类似于故宫奉先殿的场所,会典未载明。

世子府和书堂的位置应类似于文华、武英殿的格局。

后寝宫与广智门之间没有御花园之类的布置,从明代王府的遗址来看,御园的位置应在东西两侧。

马房、禄米仓、收粮厅应在宫城两侧,宫墙之外,萧墙之内。

兴王府,最初建于弘治五年(1492),明嘉靖十九年(1540)扩建,为兴王朱祐杬的藩府。

为旧邸(弘治年建)和世子府(嘉靖年建)兩大部分。

居安陆州(钟祥)城正中,崇岵山下,規模巨集敝,建築華美,《兴都志》載:“矩式之祥,深嚴之秘,創以藩府之制,飾以天子之規,內外合一,先後相輝,實海內所創見都焉!”兴王府主要建筑有香明门、丽正门、钟鼓楼、龙飞门、穿殿、隆庆殿、卿云宫、凤翔宫,宫前有一道3孔石桥,桥下是荷花池,汉白玉龙云御阶1块,出水石雕龙头6具,四周环以朱色围墙。

另有纯一殿、中正斋、承运殿、山川坛、社稷坛等。

兴王府雄伟壮观,可惜大部分建筑被毁,今仅存凤翔宫完好无损。

兴王府图。