胡适的人生与风范——才子的岁月(中国近现代文化名人品读)

- 格式:pptx

- 大小:8.06 MB

- 文档页数:14

02. 胡适■人物概述胡适——新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表。

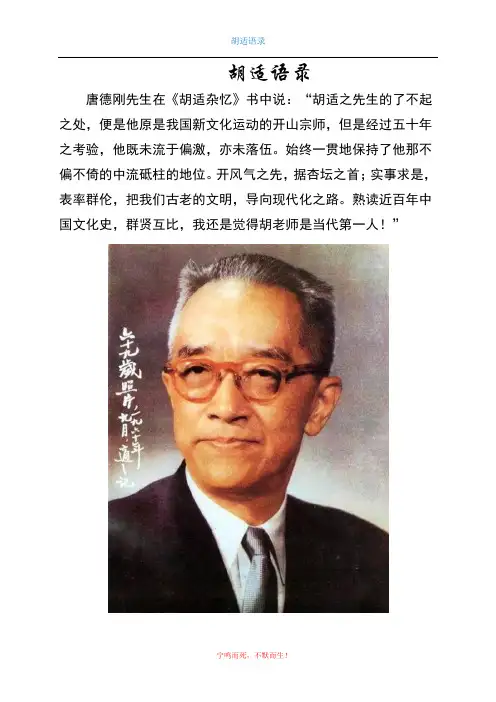

胡适被称为“胡博士”,他一生共获得 35 个荣誉博士头衔,中外罕见。

胡适先生的一生用他自己的话可以做一总结:“大胆假设,小心求证;认真做事,严肃做人。

”蒋介石评价胡适是“新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表”,这是颇值得玩味的。

胡适先生著述丰厚,在哲学、文化研究成果方面值得后人研究、借鉴的东西很多,他的墓志铭由台湾著名学者毛子水撰文,具体如下:“这个为学术和文化的进步,为思想和言论的自由,为民族的尊荣,为人类的幸福而苦心焦思,殚精劳神以致身死的人,现在在这里安息了!我们相信形骸终要化灭,陵谷也会变易,但现在墓中这位哲人所给予世界的光明,将永远存在。

”2010 年,在北大中文系百年系庆之际,北大设立了“胡适人文讲座”,以此欢迎胡适先生“回家”,但是,以胡适名义冠名的讲座,能在多大程度上承续他的人文情怀,传播他的自由理念,并契合时代精神,从而真正请回胡适一代人所代表的精神、气质和操守,尚需观察。

■人物生平胡适(1891.12.17—1962.2.24),汉族,安徽绩溪人。

现代著名学者、诗人、历史家、文学家、哲学家。

因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一。

自取的名“适”与字“适之”,乃取自当时盛行的达尔文学说“物竞天择适者生存”典故。

父亲:胡传,字铁花,号钝夫,清朝贡生,官至台东直隶州知州,后因战争离台,著有《台湾纪事两种》,1895 年8 月 22 日病殁于厦门。

胡传逝世时胡适尚未满四岁,但胡传已给胡适留下了希望他好好读书的遗嘱。

在胡适的幼年中,虽然父亲不在,但他的母亲冯顺弟时常教导儿子要学习父亲,不要丢脸。

所以自胡适懂事起他已经开始学习和了解胡传的思想了。

他恪守父亲的训示,追求“以期作圣”的人生目标。

可以说,从小时候开始,父亲的影子就一直留在胡适的心中。

并且胡适曾在台湾台东跟随过父亲一段时间,他的心里多多少少对台湾存有一些感情。

名人演讲稿胡适

胡适是中国近现代著名的文学家、思想家和教育家,他的名人演讲稿影响深远,深受人们的喜爱和尊重。

在他的演讲稿中,我们可以感受到他对中国现代文化和教育的关注,以及对国家前途命运的思考。

下面,让我们一起来欣赏胡适名人演讲稿的精彩内容。

胡适在演讲中首先强调了中国文化的传统与现代的关系。

他指出,中国传统文

化是我们民族的宝贵财富,但也不能停留在过去,必须与现代文明相结合,才能发展壮大。

他呼吁人们要珍惜传统文化的精髓,同时也要敢于改革创新,使之与时俱进,为国家的发展注入新的活力。

在演讲中,胡适还对中国教育提出了深刻的思考。

他认为,教育是培养国家未

来的栋梁之才,必须注重培养学生的创新能力和实践能力,而不是单纯地灌输知识。

他呼吁教育界要打破陈旧的教学模式,注重学生的个性发展,引导他们积极参与社会实践,培养他们的独立思考能力和解决问题的能力。

此外,胡适在演讲中还对国家的前途命运做出了深刻的分析和展望。

他指出,

中国作为一个大国,必须与世界接轨,走向国际化,才能在世界舞台上发挥更大的作用。

他呼吁人们要增强国家的软实力,提高国家的文化影响力,让世界更多地了解和尊重中国。

总的来说,胡适的名人演讲稿充满着对国家和民族的热爱和责任感,他的思想

和观点在当今依然具有重要的现实意义。

通过他的演讲,我们不仅可以感受到他的深厚学识和博大胸怀,更能够从中汲取前行的力量和智慧。

希望我们能够铭记胡适的教诲,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

胡适语录唐德刚先生在《胡适杂忆》书中说:“胡适之先生的了不起之处,便是他原是我国新文化运动的开山宗师,但是经过五十年之考验,他既未流于偏激,亦未落伍。

始终一贯地保持了他那不偏不倚的中流砥柱的地位。

开风气之先,据杏坛之首;实事求是,表率群伦,把我们古老的文明,导向现代化之路。

熟读近百年中国文化史,群贤互比,我还是觉得胡老师是当代第一人!”◆在中国,做一个有良知的知识分子是异常艰难的,但并非全无报酬。

历史是一盆黄河水,只要有足够的时间,只要人们肯拿出足够的耐心,总归会看到清浊分明的那一天。

◆堕落的方式很多,总结起来,约有这两大类:第一条是容易抛弃学生时代求知识的欲望;第二条是容易抛弃学生时代的理想的人生追求。

◆一个肮脏的国家,如果人人讲规则而不是谈道德,最终会变成一个有人味儿的正常国家,道德自然会逐渐回归;一个干净的国家,如果人人都不讲规则却大谈道德,谈高尚,天天没事儿就谈道德规范,人人大公无私,最终这个国家会堕落成为一个伪君子遍布的肮脏国家。

---《道德和规则》◆人生的意义不在于何以有生,而在于自己怎么生活。

你若情愿把这六尺之躯葬送在白昼做梦之上,那就是你这一生的意义。

你若发愤振作起来,决心去寻求生命的意义,去创造自己的生命的意义,那么你活一日便有一日的意义,做一事便添一事的意义,生命无穷,生命的意义也无穷了。

---《人生有何意义》◆朋友们,在你最悲观最失望的时候,那正是你必须鼓起坚强的信心的时候。

你要深信:天下没有白费的努力。

成功不必在我,而功力必不唐捐。

◆你们不要总争自由,自由是外界给你的,你们先要争独立,给你自由你不独立你仍然是奴隶,你要把你身上蒙蔽你的概念和成见,要像剥笋一样一层一层的剥去露出里面他里头很鲜嫩很清的那个劲。

◆现在有人对你们说:“牺牲你们个人的自由,去求国家的自由!”我对你们说:“争你们个人的自由,便是为国家争自由!争你们自己的人格,便是为国家争人格!自由平等的国家不是一群奴才建造得起来的!”◆生命本没有意义,你要能给它什么意义,他就有什么意义。

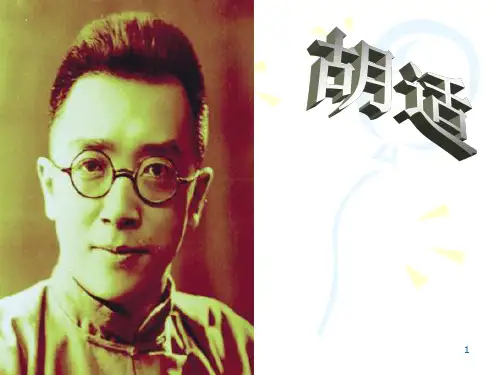

开风气之先胡适的名人故事开风气之先胡适的名人故事胡适(1891~1962),字适之,安徽绩溪人,出身于官商家庭。

1910年留学美国,1917年毕业于哥伦比亚大学,获哲学博士学位。

回国后曾经担任北京大学教授、校长、国民政府驻美国大使等职务。

他在中国文学史上有着“开风气之先”的重要地位。

他的《尝试集》是中国第一本新诗集;1917年1月他发表了《文学改良刍议》,此文标志着“五四”文学革命拉开了序幕。

胡适的父亲胡传曾经担任清廷的“淞沪厘卡总巡”,后调台湾,1894年中日甲午战争爆发后不久,病逝于厦门。

胡适自小跟着母亲在绩溪老家,母亲是一位普通农家的女子,但也略通诗文,她经常教儿子背诵古典诗词,并且为他请了旧学根底很深的老师。

胡适在故乡接受了9年的旧式教育,其间广泛接触了中国古代文化典籍,更由于通过阅读大量的明清白话小说,受到了运用白话文的`训练,从而也确立了他的文学兴趣。

14岁这一年,胡适曾经随三哥到上海梅溪学堂求学。

他不懂上海话,又未曾开笔写文章,所以就被编到五班,那差不多是最低的一班了。

有一次,国文老师在讲解“传曰:二人同心,其利断金”的古文时,随口说这是《左传》上的话。

来上海已经有6个星期了,胡适已大略能听懂上海话,他知道老师讲错了。

等到老师讲完后,他轻轻地走到老师的讲桌跟前,低声对他说:“老师,这个‘传曰’是《易经》里的《系辞传》,不是《左传》。

”老学究感到十分惊讶,他把花镜向上推了推,“对呀,我刚才是信口说错了。

”他把胡适拉到身边又一次上下打量眼前这位一身乡下打扮的学生,心里不由得暗暗惊叹。

他又仔细询问了胡适读过那些书,背了多少东西,胡适都一一回答了。

老师又问了他会不会对对子,会不会写文章,胡适当即写了一篇文章。

文章完成后,老师更是惊呆了。

一篇文章洋洋洒洒,满纸文辞锦绣。

他第二大就被升到第二班去了。

在上海,十几岁的胡适还曾主编了《竟业旬报》(白话报刊),他积极称赞维新,也有一定反清革命倾向。

15岁这年,他就发表了自己编写的白话小说《真如岛》。

“胡适”先生胡适(1891年-1962年),原名胡愈之,字适之,号舟山,浙江宁波人,中国近现代著名学者、诗人、文学评论家和散文家,是中国现代文学史上重要的人物之一。

胡适先生不仅在文学上有卓越的成就,同时也是中国现代综合性大学的奠基人之一,对中国近现代思想文化的发展产生了重要的影响。

胡适先生是改革开放的先驱者之一。

他在文学上提出了“革命三杰”的思想,即按照思想的真、善、美的要求来创作作品,通过文学来推动社会变革进步。

他提出了“文学改良”,主张文学要具有时代性和社会性,呼吁青年作家要有社会责任感,发挥文学在社会改革中的作用。

胡适先生的这些思想对中国现代文学和文化的发展产生了深远影响。

胡适先生早年留学美国,深受西方文化的影响,关注西方的文学和思想,同时也积极参与中国的革命活动。

他对中国传统文化进行了深刻的反思和批判,提出了“新文化运动”的口号,主张摒弃旧思想和旧文化,接受西方文化,推动中国社会的现代化。

他对传统文化的批判和西方文化的倡导,对中国的文化发展产生了重要的影响。

在文学领域,胡适先生提出了“诗散小说大全”的文学创作理论,主张文学作品要具有多样性和创新性,倡导文学要融合诗歌、散文、小说等多种文体,丰富文学的表达形式。

他还提出了“古文运动”的理论,倡导用口语化的文体来进行文学创作,使文学更贴近民间,更容易被人民群众所接受。

这些创作理论大大推动了中国现代文学的发展和繁荣,为中国文学走向世界做出了重要的贡献。

除了对文学的理论研究,胡适先生本人也是一位卓越的文学作家。

他的诗歌具有独特的个性和深厚的思想内涵,风格新颖,意境深远,受到了读者的广泛好评。

他的散文作品也具有丰富的情感表达和深刻的思想内涵,成为了中国现代散文的经典之作。

他的文学作品为中国文学史留下了宝贵的财富,对后人的文学创作产生了巨大的影响。

胡适先生除了在文学方面的成就,还对中国的教育事业做出了卓越的贡献。

他在中国的新文化运动中提出了“精英教育”的理念,主张培养有社会责任感和创新意识的人才,推动中国现代教育的改革与发展。

胡适生平简介_胡适作品简介胡适是中国近代著名的学者、诗人,胡适也是我国著名的文学家,他一生有众多文学作品。

那诗人胡适生平是怎样的?下面是为你搜集胡适生平简介的相关内容,希望对你有帮助!胡适是中国近代著名的学者、诗人,因为某些原因胡适在一段时间里成为人们不再触碰的话题,所以大陆上研究胡适的学者比国外还要晚几年。

但是我们熟知的胡适也是领导新文化运动的领袖人物,胡适因李大钊等人接受马克思主义思想从此与他们分道扬镳。

胡适原名胡嗣穈,字希疆,祖籍安徽绩溪,但是出生在上海,最后在台湾去世。

胡适出生于1891年,当时胡适的父亲胡传奉命前往台湾,两年后母亲就带着胡适前往台湾找他的父亲,但是仅过了一年,中日甲午战争就爆发了,胡适母亲不得不带着胡适回到了上海,最后去了老家安徽,而他的父亲也在同年病逝厦门。

胡适最早是在家乡的私塾上学,后来在1904年与江冬秀订婚后,去哥哥去了上海读书,在1906年考进了中国公学,四年后留学美国,直到1917年回国烦人北京大学教授,编辑《新青年》。

五四运动后与李大钊等人意见不合,后来在1926年毅然决定出国,游历英国、美国、法国、日本等地,获得哥伦比亚大学哲学博士学位,此后与徐志摩成立新月书店,在上海结识了蒋介石。

1927年到1937年期间胡适一职在大陆活动,直到七七事变后,被蒋介石派往了美国。

胡适一直到1946年才再次回到北京,担任北京大学校长,蒋介石曾想让胡适加入国民政府,但是胡适力辞,此后一直从事教育事业,1949年再次前往美国直到10年后回到台湾,往返台湾和美国,直到1962年在台湾去世。

胡适作品简介胡适,这个名字是从达尔文文学中提到的典故得来的,字适之。

他是五四运动时期,新文化运动的领导人之一。

胡适也是我国著名的文学家,他一生有众多文学作品。

胡适的作品有《胡适文存》、《中国哲学史大纲》、《白话文学史》,《胡适论学近著》、《淮南王书》、《四十自述》、《藏晖室札记》等。

《白话文学史》是胡适著名的代表作之一。

“胡适”先生 胡适,字骆适,号东篱,江苏淮安人,是中国现代著名的文学家、思想家和教育家。在20世纪初的文化变革时期,他凭借着他的独特思想和见解,成为了中国现代化的开拓者之一。

胡适早年就读于江苏省立淮阴中学,随后便获得了留学美国的机会。在美国,他先后就读于康奈尔大学和哥伦比亚大学,学成归来后就开始了他的职业生涯。他曾先后担任过北京大学、南开大学、西南联合大学等多个国内知名院校的教授和研究员。除此之外,他还曾任教于美国的哈佛大学和哥伦比亚大学。胡适培养了一大批新一代的学者和思想家,他们在中国现代化进程中发挥了重要的作用。

胡适最为人称道的是他的文学才华和思想见解。他的文学观点主张“白话文运动”,反对古文运动,更注重文学的实用性和社会功能。胡适还倡导了“文学革命”,提倡文学的艺术和人文价值。他在文学上的思想和作为,对中国现代文学产生了深远的影响,他的一些著名作品,例如《狂人日记》等,至今仍是文坛中不容忽视的代表作品之一。

在思想方面,胡适对中国现代化的推进起到了重要作用。他强调知识分子的使命和作用,主张教育现代化,推崇科学与民主。他推广了西方文化和价值观念,提出了“新文化运动”和“新民主主义革命”的思想,使中国的现代化进程得以向前推进。

胡适的思想和贡献得到了社会的肯定和崇敬,他于1959年被选为中央文艺工作委员会常委,成为全国文艺事业的领袖和顾问。他警示人们要不断开拓新的文学、艺术和思想领域,不断推动中国的现代化。

胡适是一个追求真理和卓越的人。他的思想和积极向上的生活态度,对现代中国的文化、思想、学术、社会和政治领域产生了重要影响。他的所谓“敢说”和“敢做”的精神,应该是今天我们倍加借鉴和学习的。

胡适这个人(外一篇)作者:黄书泉来源:《安徽文学》2014年第09期在中国现代学术文化史、文学史,乃至政治史上,胡适无疑是明星中的明星,名人中的名人。

在这众多的明星、名人中,家境贫寒、出身卑微者有之;早年在底层苦苦挣扎,饱尝生活辛酸者有之;人生沉浮,在政治文化舞台上大起大落者有之;备受争议和误解,被社会所排挤和不容者有之;遗世独立,形影相吊的孤愤者有之;晚年凄凉者有之,婚姻爱情不幸者有之……与他(她)们相比,胡适的人生可以说是幸运的、顺坦的、风光的、锦绣的。

他虽然出生于皖南的穷乡僻壤,但家境并不贫寒;虽然自小失父,但做官的父亲留下的家产,却可以支撑他的学业。

更重要的是,胡适有一个继承了徽州女人坚韧、宽容、牺牲精神的母亲,在他失怙的岁月里,母亲含辛茹苦,按照丈夫的遗嘱去培养自己的儿子。

少年离家的胡适虽然也有过寻找出路的困惑、彷徨、苦闷,甚至放浪,但是他很快地便找到了自己的人生目标,出洋留学,成为中国现代最早的留美博士之一。

新文化运动中,他得风气之先,首倡“文学革命”,一举成名。

出名早、年龄轻的他,从此在中国社会舞台上一路顺风,如鱼得水。

文学、文化、教育、思想领域,他的声音都举足轻重,有所建树;不同的政治集团、党派、学派、阶层,他都能成为他们的朋友,他们也都敬重他,都以“我的朋友胡适之”自诩。

胡适虽然娶了没有多少文化的江冬秀,但性情和善大度贤惠的妻子却使他感受到家庭的温馨幸福,连张爱玲也不得不感叹:“他们是旧式婚姻罕有的幸福的例子。

”与此同时,胡适婚外的感情生活却又丰富多彩。

他先后与韦莲司、曹诚英等那个时代的优秀女性的爱情,虽然短暂和无果而终,却大大丰富了他的人生,而又没有给他的声誉和家庭带来多少影响。

晚年的胡适,虽然一度流落海外,但与张爱玲等人晚年凄凉的情景却大为不同,不仅他在重返台湾后备受殊荣,就是大陆在批判他的同时,官方暗地里还在同他联络,希望他能回来做事……于国,于家,于人,于己,人的一生能到这个份上,足矣!难怪在胡适的葬礼上,面对壮观浩瀚、涌动不息的送葬人潮,悲恸中的江冬秀对她的长子胡祖望如是说:“祖望,做人做到你爸爸这样,不容易哟!”联想到胡适的父亲胡传去世后,胡母对幼小的胡适说:“我这一生中只知有此一个完全的人,你不能跌他的股。

介绍胡适的文章胡适啊,那可是近代史上一个超有个性、超有影响力的人物。

就像一颗璀璨的星星,在文化的天空中闪耀着独特的光芒。

我记得我第一次真正对胡适感兴趣,是在大学的图书馆里。

我正漫无目的地在书架间闲逛,突然一本关于胡适的传记映入眼帘。

我随手拿起来一翻,就被他的故事给吸引住了。

胡适这人可聪明啦,从小就展现出了非凡的学习天赋。

据说他小时候读书就像海绵吸水一样,啥知识都能快速吸收。

他还特别勇敢,敢于挑战一些传统的观念。

就像他大力提倡白话文运动,在那个时候,文言文可是主流,大家都习惯了之乎者也的表达方式。

可胡适偏不,他站出来大声说:“咱们得用白话文,这样才能让更多的老百姓读懂文章,获取知识。

”这就好比在平静的湖面上扔了一颗大石头,引起了轩然大波。

我曾经参加过一个文化交流活动,大家在讨论胡适的思想对现代文学的影响。

有个同学就讲了胡适写的一些白话文诗歌,虽然在格律上可能没有古诗词那么严谨,但却充满了清新的气息。

比如他的《两只蝴蝶》,“两个黄蝴蝶,双双飞上天。

不知为什么,一个忽飞还。

剩下那一个,孤单怪可怜;也无心上天,天上太孤单。

”这诗读起来通俗易懂,就像在和朋友聊天一样,把那种淡淡的情感表达得淋漓尽致。

胡适的感情生活也很有意思。

他的婚姻是那种父母之命媒妁之言的老式婚姻,他的妻子江冬秀没什么文化。

但胡适并没有因此就对家庭不管不顾。

我听说有一次,胡适在外面和一些朋友聚会,玩得有点晚了。

江冬秀在家里等得不耐烦了,拿着个扫帚就跑到门口等着胡适。

胡适一回来,看到这架势,吓得赶紧认错,乖乖地跟着老婆回家了。

这事儿要是放在现在,肯定会成为大家茶余饭后的笑谈,但也能看出胡适在家庭关系处理上的一种态度。

他在学术上也是个大忙人,到处讲学,和各界的名人交流探讨。

他就像一个文化的使者,把新的思想、新的理念传播到各个角落。

我想象着他穿着长袍马褂,戴着眼镜,在讲台上激情澎湃地演讲的样子,台下的听众们都聚精会神地听着,被他的话语所打动。

胡适就是这样一个多面的人物,他的思想、他的生活、他的成就,都像是一本厚厚的书,每一页都写满了故事。

高中语文阅读之做人与处世胡适:独为神州惜大儒精品素材高中语文阅读之做人与处世胡适:独为神州惜大儒精品素材1924年,清华研究院成立时,胡适竭力举荐王国维出任导师。

胡适推举王氏,源于对王国维学术上的敬重.他对王国维的学术研究成果大加推崇,认为“旧式学者只有王国维最有希望。

〞不过,王国维和胡适的政治及文学观念都不同,他对胡适则是“有一说一〞,尤其反对胡适对文言文的“抛弃〞。

1922年王国维在给胡适弟子顾颉刚的信中说:“顷阅胡君适之《水浒》、《红楼》二卷,犁然有当于心,其提倡白话诗文,则所未敢赞同也。

〞王国维对胡适的评说,很快由顾颉刚传给了胡适。

胡适听后笑了,如果王国维能赞成白话诗文,那么,他就不是王国维了。

1923年12月16日,胡适拜访了王国维.直到晚年,胡适还保留着见面时的特殊印象:“他的人很丑,小辫子,样子真难看,但光读他的诗和词,以为他是个风流才子呢!〞他们主要谈了两个方面的内容,一是清代大学者戴震(字东原)的哲学思想,一是中西艺术的比较研究。

短短一个多小时的交谈,让胡适真正感到了王国维的价值.王氏对中外历史文化的深切关注、独到见识和极强的求知欲深深地震撼了胡适!胡适得到了一次学人少有的高峰体验,也因此明白学术界同样是山外有山、人外有人.勤勉的胡适从王宅出来就借来书籍,开始着手研究戴震。

第二天,王国维又回访胡适。

此后,两人书信往来,学问相交,了解更深了。

胡适在学问上日益进取,地位和名声也与日俱增,但他希望能够开发王氏身上的文化热力。

1924年,清华学校“改办大学〞,同时设立研究院。

校长曹云祥于2月22日致函胡适,要聘他“担任筹备大学顾问〞,还动员他担任清华研究院院长。

胡适不能、也不愿离开北京大学,但他建议曹校长采用宋元书院的导师制,并推荐了四个人选:梁启超、王国维、章太炎、赵元任(后因章太炎不就,清华改聘陈寅恪)。

梁启超名扬天下,章太炎满腹经纶,赵元任学贯中西,王国维的名头怎么能和他们并列?胡适知道曹云祥会有疑问,他便于1924年12月8日,陪同曹校长去专程拜访王国维。

高考语文人物素材之胡适⏹胡适(1891年12月17日—1962年2月24日),原名嗣穈,学名洪骍,字希疆,笔名胡适,字适之。

⏹著名思想家、文学家、哲学家。

徽州绩溪人,以倡导“白话文”、领导新文化运动闻名于世。

✓胡适语录1.一个肮脏的国家,如果人人讲规则而不是谈道德,最终会变成一个有人味儿的正常国家,道德自然会逐渐回归;一个干净的国家,如果人人都不讲规则却大谈道德,谈高尚,天天没事儿就谈道德规范,人人大公无私,最终这个国家会堕落成为一个伪君子遍布的肮脏国家。

2.在中国,做一个有良知的知识分子是异常艰难的,但并非全无报酬。

历史是一盆黄河水,只要有足够的时间,只要人们肯拿出足够的耐心,总归会看到清浊分明的那一天。

3.你要看一个国家的文明,只消考察三件事:第一看他们怎样待小孩子;第二看他们怎样待女人;第三看他们怎样利用闲暇的时间。

1.大胆的假设,小心的求证。

2.容忍比自由更重要。

3.有几分证据说几分话,有七分证据不说八分话。

4.做学问要在不疑处有疑,待人时要在有疑处不疑。

5.要有话说,方才说话。

有什么话,说什么话;话怎么说,就怎么说。

要说我自己的话,别说别人的话。

是什么时代的人,说什么时代的话。

6.生命本没有意义,你要能给它什么意义,它就有什么意义。

与其终日冥想人生有何意义,不如试用此生做点有意义的事。

7.把自己铸造成器,方才可以希望有益于社会。

真实的为我,便是最有益的为人。

把自己铸造成了自由独立的人格,你自然会不知足,不满意现状,敢说老实话。

8.堕落的方式很多,总结起来,约有这两大类:第一条是容易抛弃学生时代求知识的欲望;第二条是容易抛弃学生时代的理想的人生追求。

9.保险的意义,只是今天作明天的准备;生时作死时的准备;父母作儿女的准备;儿女幼时作儿女长大时的准备;如此而已。

今天预备明天,这是真稳健;生时预备死时,这是真旷达;父母预备儿女,这是真慈爱。

能做到这三步的人,才能算作是现代人。

1.真正的个人主义指:一种是独立思想,不肯把别人的耳朵当耳朵、不肯把别人的眼睛当眼睛、不肯把别人的脑力当自己的脑力;二是个人对于自己思想信仰的结果要负完全责任,不怕权威、不怕监禁杀身,只认得真理,不认得个人利害。

胡适的历史生平评价胡适曾任北京大学校长、台湾中央研究院院长、中华民国驻美大使等职,1962年2月24日因心脏病猝发于台北逝世。

胡适的历史评价胡适是一个书生,说不好听一点,就是一个书呆子。

举一小事称,胡适一次会议前声明要提前退席,会上忽而有人谈到《水经注》,胡适之先生立即精神抖擞,眉飞色舞,口若悬河起来,乃至忘了提早退席这件事。

——季羡林评对于这样一个启蒙式的人物,既不能用中国传统经师的标准去衡量他,也不能用西方近代专业哲学家的水平去测度他。

他在西方哲学和哲学史两方面都具有基本训练则是不可否认的。

这一点训练终于使他在中国哲学史领域中成为开一代风气的人。

——余英时评胡适之先生的了不起之处,便是他原是中国新文化运动的开山宗师,但是经过五十年之考验,他既未流于偏激,亦未落伍。

始终一贯地保持了他那不偏不倚的中流砥柱的地位。

开风气之先,据杏坛之首;实事求是,表率群伦,把古老的文明,导向现代化之路。

——唐德刚评在当时的北京大学,交游之广,朋友之多,他是第一位。

是天性使然还是有所为而然,这要留给历史学家兼心理学家去研究;专从现象方面说,大家都觉得,他最和易近人。

即使是学生,去找他,他也是口称某先生,满面堆笑,如果是到他的私宅,坐在客厅里高谈阔论,过时不走,他也绝不会下逐客令。

——张中行胡先生,和其他的伟大人物一样,平易近人。

‘温而厉’是最好的形容。

我从未见过他大发雷霆或盛气凌人。

他对待年轻、属下、仆人,永远是一副笑容可掬的样子。

就是在遭到挫折侮辱的时候,他也不失其常。

‘其心休休然,其如有容。

——梁实秋胡适之有一种西方人所说的‘磁性人格’(magneticpersonality),这种性格实非我国文字里什么‘平易近人’、‘和蔼可亲’等形容词所能概括得了的。