胡适的人生与风范——爱与哀愁(下)(中国近现代文化名人品读)

- 格式:ppt

- 大小:5.50 MB

- 文档页数:24

胡适生平及成就简介【胡适】(1891~1962),现代诗人、学者。

原名嗣穈,学名洪骍,字适之,笔名天风、藏晖等。

安徽绩溪人。

胡适生于一个官僚地主兼商人家庭。

幼时就读于家塾,习四书五经。

9岁起熟读多种中国古典小说。

1904年赴上海,入梅溪学堂、澄衷学堂、中国公学等校。

1910年赴美国留学,1914年在康奈尔大学获文学士学位后,入哥伦比亚大学读哲学,师从杜威,深受影响。

1917年完成博士论文(1927年获博士学位)后回国,任北京大学教授,积极参加新文化运动和文学革命运动、发表《文学改良刍议》,提出文学改良要从“八事”入手,首次猛烈抨击封建文学,是反对文言文、提倡白话文的首篇正式宣言,为文学革命的发难之作,引起很大反响。

嗣后又发表《历史的文学观念论》、《建设的文学革命论》等一系列论文,把白话文学提到“中国文学之正宗”的地位,这是文学观念一个大变革。

他提出文学革命要创造一种“活的文学”,即“国语的文学”。

这对于开展文学革命和创建新文学,起了重要的倡导和推动作用。

与此同时,他还发表《论短篇小说》、《文学进化观念与戏剧改良》、《谈新诗》等有关创作的理论文字,率先发表白话文学的创作。

1920年出版中国新文学史上第一部白话诗集《尝试集》,写成了一种解放了的新诗体,另外,他第一个用白话写作独幕剧《终身大事》,确立了现代话剧的新形式,产生了广泛而强烈的反响。

他还写了许多自然畅达的传记作品和杂文,翻译了都德、莫泊桑、易卜生等的一些世界名作,以供创作新文学的借鉴。

在学术上,他曾致力于白话文学史的研究和章回小说的考证工作,其中所著的《红楼梦考证》,否定了索隐派的旧红学,开创了《红楼梦》研究的新红学派。

在治学方法上,他提出的“大胆的假设,小心的求证”,在学术界深有影响。

所有这些,使胡适成为“五四”文学革命和初期新文化运动的重要代表人物。

在1919年爆发了一场对后世影响极为深远的论战,那就是两位著名的学者胡适和李大钊之间关于"问题和主义"的争论,引起当时社会各界强烈关注。

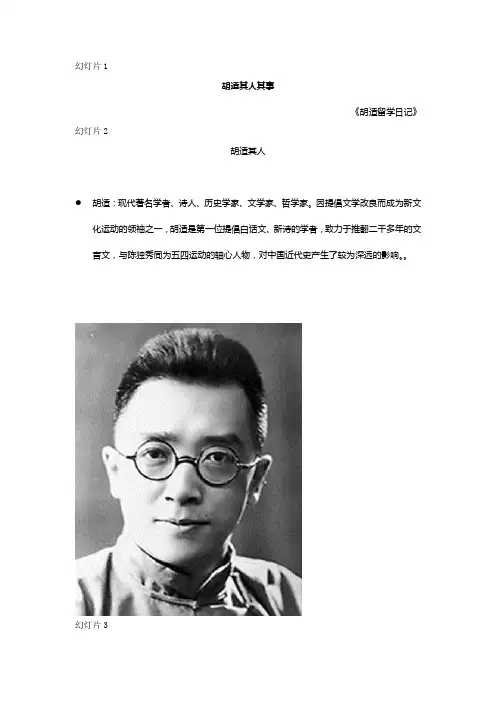

幻灯片1胡适其人其事《胡适留学日记》幻灯片2胡适其人胡适:现代著名学者、诗人、历史学家、文学家、哲学家。

因提倡文学改良而成为新文化运动的领袖之一,胡适是第一位提倡白话文、新诗的学者,致力于推翻二千多年的文言文,与陈独秀同为五四运动的轴心人物,对中国近代史产生了较为深远的影响。

幻灯片3走进胡适--《胡适留学日记》这本札记是胡适在美国留学时期(1910-1917)的日记和杂记。

在这个书中胡适先生记载了自己留学生活的种种事情,虽然很琐碎,但是读起来却有一种别样的趣味,可从中体味胡适为人处世,做学问的态度,重新认识审视这位大师。

幻灯片4求知生涯●1910年九月入康乃尔大学,选读农科。

●1911年七月被举为赔款学生会中文书记。

●1912年二十二岁九月转入文学院,修哲学、经济、文学。

十一月发起组织“政治研究会”。

十二月代表康乃尔大学大同会,到费城参加世界大同总会,被推为宪法部干事。

●1913年二十三岁在康乃尔大学文学院学习。

五月被举为世界学生会会长。

幻灯片5求知生涯●1914年二十四岁四月被委为康乃尔大学学生学生会哲学群学部部长。

●1915年二十五岁一月九日,康乃尔世界学生会举行十周年纪念祝典,以干事长身份作“世界会之目的”的演说。

九月进哥伦比亚大学哲学系。

系主任为杜威。

●1917年一月二十七日,在费城演讲“美国如何能协助中国之发展”。

五月二十二日,通过哲学博士学位的最后考试。

六月起程返国,七月十日到达幻灯片6胡适的“打牌日记”●7月4日●新开这本日记,也为了督促自己下个学期多下些苦功。

先要读完手边的莎士比亚的《亨利八世》。

●7月13日●打牌。

●7月14日●打牌。

●7月15日●打牌。

幻灯片7胡适的“打牌日记”●7月16日●胡适之啊胡适之!你怎么能如此堕落!先前订下的学习计划你都忘了吗?子曰:“吾日三省吾身。

”不能再这样下去了!●7月17日●打牌。

●7月18日●打牌。

●如果当作一个笑话的话,确实挺好笑的,原来大师也年轻过……幻灯片8真相●七月二日(星期日)●读《马太福音》八章至九章。

胡适的诗集胡适:一代文化巨匠胡适(1891年-1962年),字适之,号道衍,浙江绍兴人。

他是中国近代著名的文化巨匠,也是一位散文家、文学评论家、翻译家、哲学家和教育家。

作为第一位在海外获得博士学位的中国人,胡适的学术成就和文化贡献都具有重要的历史意义。

胡适的诗集:多样的风格与主题胡适的诗集涵盖了丰富多样的风格与主题,展示了其卓越的文学造诣和独特的个人风格。

1. 自然与人生胡适的诗集中包含了大量以自然为主题的诗作。

他以细腻的笔触描绘了大自然的美景和变幻多姿的景象,通过自然的表达抒发了对生活的思考和感悟。

例如,他在《踏青曲》中写道:大地寒鸿来,小林春鸟迎。

尽日城西路,踏青到四更。

这首诗描绘了春光明媚的景象,描述了几个友人一起踏青的情景,展示了诗人对自然的热爱和追求自由的精神。

2. 爱情与思乡胡适的诗集中也有许多表达爱情和思乡之情的作品。

他以深情的笔触描绘了爱人间的深情厚意,同时也表达了对故乡的眷恋和思念之情。

在《夜泊箭庭舫》中,他写道:山河稍暝秋,露草滋微雨。

两地人多恨,回首对此水。

这首诗情绪深沉,表达了离别时的哀愁和思乡之情。

胡适通过诗歌表达了个人情感,同时也折射出了那个时代人们的普遍心理。

3. 现实与抒怀胡适的诗集中也有不少反映现实社会和抒发个人感怀的作品。

他对社会问题的关注和个人冷静的思考使得他的诗作别具一格。

在《深秋夜坐》中,他写到:人语泪沾巾,客思在深秋。

故人未复见,空许几回游。

这首诗表达了胡适对友人离别和对人生变迁的思考,同时也反映了他对现实社会的冷静观察和深入思考。

胡适的诗集:文化的瑰宝胡适的诗集不仅仅是个人情感的宣泄,更是中国现代文化的瑰宝。

他通过诗歌展示了对自然、人生、爱情和社会的思考和观察,同时也反映了他对中国传统文化的继承和创新。

胡适的诗集文化内涵丰富,可供人们品味和鉴赏。

结语胡适的诗集是中国现代文学的瑰宝,他以多样的风格和主题,展示了个人的思想感情和对社会人生的反思。

这些诗作不仅是胡适文化成就的体现,更是中国现代文化发展的重要组成部分。

胡适最有名的文章胡适(1891-1962),字梦益,号日新,原籍江苏常州,因仕宦于清朝末代,在上海定居。

胡适是中国现代史乃至当代中国文学史上最重要的人物之一,他是近代以来最有影响力的思想家之一。

胡适最有名的文章其实不仅有一篇,他的著作和文章内容丰富多样,以至于不能用一篇文章来完全概括。

他的著作和文章可以大致分为七个类:论文、文学评论、哲学评论、历史文学、社会文学、传记和日记。

各类文章皆有独特的韵味,受众也丰富多样,涉及到中国的传统文化、社会经济、时代文化和人文历史等。

其中最有名的文章当属自传性质的《自述》,这是胡适对自己生命历程的总结,以及对近代中国的一段历史进行史学思考的文章。

《自述》涉及到多个学科的内容,从历史、政治、文艺、文学评论到哲学,尤其是其中让人印象深刻的政治观点,为近代中国史学以及中国近现代文学研究提供了重要素材和参考。

此外,胡适还有很多文章、著作对中国近代文学、思想和社会有着深刻的影响力,其中一些最著名的文章有:《辩与辞》、《宋诗评论》、《国学志略》、《国学纲要》、《孙子兵法解读》等。

《辩与辞》全书是胡适最著名的文学论著,他以大量的文学实例,讨论了中国的传统文学的特点,以及文学有意义的文学分析。

《宋诗评论》主要是胡适对宋诗的评论,从宋诗的三大流派总结出宋诗的特色,揭示了宋诗一部分之精华,使宋史得以延续,宋诗的洞若观火,令人振奋。

《国学志略》、《国学纲要》是胡适着眼于现代新课改的著作,他深入浅出地阐述了中国文学的特点,并介绍了中国传统文化的特色。

《孙子兵法解读》则是胡适对古代军事战略家孙子兵法的解读,他把孙子兵法的内容归纳为“四六封锁法”、“居高临下”、“计变定”等三原则,提出了“以德服人”的思想,运用历史经验为现代军事提出了有用的概念。

胡适文章及著作很丰富,其中许多文章具有广泛的深刻影响力,胡适的文字被广泛地接受和认可,他的文字内涵深邃,他深入到古今中外文学中,以及中国文学及社会经济发展的基本规律,以及社会伦理和文化精神,揭示了古今中外文学的内涵及其文学价值。

自由兼爱胡适之【人物简介】胡适(1891年12月17日—1962年2月24日),原名嗣穈,学名洪骍,字希疆,后改名胡适,字适之,笔名天风、藏晖等,安徽绩溪上庄村人,现代著名学者。

胡适因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一。

兴趣广泛,作为学者他在文学、哲学、史学、考据学、教育学、伦理学、红学等诸多领域都有进行研究。

胡适还是中国自由主义的先驱。

胡适在美国留学期间,师从约翰·杜威。

这令胡适的思想偏向实用主义。

《墨子》是胡适的很喜欢的古书。

其中的兼爱思想成了胡适一生的品德。

1921年,梁启超将作品《墨子》笺注辑为《墨经校释》四卷,送请胡适作序。

胡适在这篇长序赞美任公的贡献,但也提出自己的看法。

他认为墨子不曾见战国名将吴起的死,吴起死时,墨子已去世多年,而且墨学已是一种宗教。

任公常说:“绩溪诸胡多才,最近更有胡适之”。

【人物事略】1、胡适的婚姻在胡适13岁时,母亲就作主定好了胡适的婚事。

胡适对母亲深恩难报的罪恶感,变化为母命难违的使命感。

所以他1917年底回故里完婚,完成了“无情人终成眷属”的婚姻胡适的婚姻。

胡适的妻子江冬秀性格泼辣如母老虎,1924年,大概在胡适是33岁时。

胡适第一次开始向老婆江冬秀提出离婚。

语一出,冬秀从厨房里操起菜刀,说:“离婚可以,我先把两个孩子杀掉。

我同你生的孩子不要了。

”吓得适之先生面如土色。

崇拜胡适的知识女性登门拜访时,却总会惹得江氏醋意大发,采用“非常手段”来整治“负心汉”。

这就产生了两个后果,一是胡适怕老婆的传闻不胫而走,传为笑谈;二是胡适在家中的地位急转直下。

速用句评:对于一个接受过新思想的人而言,要做到“甘心为爱我者屈”并顺从家人为自己安排的婚姻,实在很难,但胡适能做到,可见其母亲对其的深刻影响。

速用方向:婚姻、报恩、孝顺、赎罪2、耳濡目染习美德胡适母亲冯氏自胡适五岁时内持家政,外应门户,凡十余年。

以少年作后母,周旋诸子诸妇之间,其因苦艰难有非外人所能喻者。

◆《我的母亲》胡适著名学者胡适,五四新文化运动的导师,但他的婚姻却是典型的旧式包办,母亲为其指定江冬秀缠了脚,不识几个字,是典型的传统女性,在当时自由恋爱兴起的风气下,1917年胡适留美回来后不仅履行了婚约,还和江冬秀在磕磕绊绊中走完了一生。

一生倡导民主与自由的胡适,为什么甘愿牺牲自己一生幸福,而没有抛弃与他并不般配的妻子呢?让我们听听胡适自己的回答吧。

他说:“假如我那时忍心毁约,是这几个人终生痛苦,我良心上的责备必然比什么痛苦都难受。

”他还说,“在家庭关系上,我站在东方人的一边,之主要是因为我有一个非常好非常好的母亲,她对我的深恩是无从报答的,我长时间离开她,已经深感愧疚,再不能硬着心肠来违背她”,可见,母亲在她心中的分量。

胡适的母亲冯顺弟16岁嫁给当时已经48岁的胡适的父亲胡传做填房,三年后,胡适出世,六年后,也就是在胡适母亲23岁时,胡适的父亲不幸去世。

而那时胡传前妻曹氏所养的儿女都比胡适的母亲大。

她守寡23年,以少年做后母,周旋诸子诸妇之间。

冯顺弟是一位普通的中国传统女性,温柔娴淑、宽厚隐忍,一生坚守着中国传统女性的传统美德,23岁守寡后,她守着年幼的独子,在家境一天天的衰落中苦苦度日,为中国培养出了一代文化巨匠——胡适。

胡适,因提倡文学革命,而成为新文化运动的领袖之一,历任北京大学教授、校长等,传奇般地获得过35个博士学位,主要著作有《中国哲学史大纲》、《尝试集》《白话文学史》和《胡适文存》等,他在学术史上影响最大的是提倡“大胆假设、小心求证”的治学方法。

母亲对胡适影响很大,1931年,胡适用温婉深沉的笔调写下了真挚动人的回忆散文《我的母亲》,表达对母亲无尽的追思和深切的感恩。

(“我在这九年之中,只学得了……”段落诵读)1893年春天,母亲带着小护士探望在台湾的胡传,在台南和台东度过了将近两年的很快乐的团聚生活:父亲当教师,母亲既是学生又是助教,这老夫少妻稚子三口享受到了人间最甜蜜的天伦之乐。

刘文典:世上已无真狂徒人物名片刘文典,生于1889年,卒于1958年,字叔雅,中国文学史家,民国大学者。

在民主革命思想的影响下,刘文典1913年赴日求学,1916年回国,历任北京大学教授、安徽大学校长、清华大学国文系主任。

终生从事古籍校勘及古代文学研究和教学,著作有《淮南鸿烈解》、《庄子补正》、《三余杂记》等。

在民国学人中,刘文典的狂生掌故,常为人们奉为佳话。

但是在狂与傲的背后,我们看到的是刘文典对待世事人情的无虚伪、不矫情、不失赤子之真,是对学术的承担,是独立之精神,是自由之思想。

经典看点1.“替庄子跑警报”当年在西南联大时,空袭警报一响,教师和学生赶紧疏散到昆明郊外,美其名曰“跑警报”。

一日,刘文典跑到中途,忽然想起他“十二万分”佩服的陈寅恪身体羸弱且目力衰竭,于是便率几个学生折回来搀扶着陈寅恪往城外跑去。

他强撑着不让学生扶他,大声叫嚷着:“保存国粹要紧!保存国粹要紧!”让学生们搀着陈寅恪先走。

这时,只见他平素藐视的新文学作家沈从文也在人流中,便顾不得自己气喘如牛,转身呵斥道:“你跑什么跑?我刘某人是在替庄子跑,我要死了,就没人讲《庄子》了!你替谁跑?”刘文典多年潜心研究庄子,出版了十卷本《庄子补正》,陈寅恪为之作序,推崇备至。

曾有人向刘氏问起古今治庄子者的得失,他大发感慨,口出狂言道:“在中国真正懂得《庄子》的,只有两个人。

一个是庄周,还有一个就是刘某人。

”活学活用时人谓刘文典狂,其实没有厚实的成就,再狂也只是无根浮萍,也不免流于洛下书生咏、魏市人石发式的东施效颦。

刘文典的“板凳甘坐十年冷,文章不写半句空”,便是其任性啸咏的浑厚底气,也恰恰是他狂的所在。

也恰如钱理群先生所言:刘文典的“狂”是把自己这门学科看成“天下第一”,把自己在学科中的地位看得很重:我不在,这门学科就没了!这种“舍我其谁”的狂傲,其实是显示了学术的使命感、责任感和自觉的学术承担意识。

什么叫“为学术而学术”?像这样的以生命承担的学术,才是真正意义上的“为学术而学术”!这样的有承担的学者,自有一种精神,这就是独立精神、自由精神与创造精神。

胡适与芜湖情缘

打印本页图片模式查看点击次数: 513

胡适与芜湖情缘ID:2068382 作者: 南京王老四(2014-7-15 16:27:09)

胡适(1891.12.17-1962.2.24),原名嗣穈,安徽绩溪上庄村人,

因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一,曾担任北京大学校长。

胡适兴趣广泛,著述丰富,在文学、哲学、史学、考据学、教育学、伦理学、红学等诸多领域都有深入的研究。

1939年获得诺贝尔文学奖的提名。

他是现代学者、中国自由主义的先驱。

早年因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一。

他兴趣广泛,著述丰富。

作为学者在文学、哲学、史学、考据学、教育学、伦理学、红学等诸多领域都有研究。

胡适历任北京大学教授、北大文学院院长、中华民国驻美利坚合众国特命全权大使等职。

胡适深受赫胥黎与杜威的影响,毕生宣扬自由主义,是中国自由主义的先驱。

毕生倡言“大胆的假设,小心的求证”、“言必有证”的治学方法,以及“认真的作事,严肃的作人”的做人之道。

1904年,13岁的胡适来到了他的出生地上海,先后在梅溪学堂、澄衷学堂和中国公学上学。

1906年,胡适15岁时以“期自胜生”的笔名在一家名叫《竞业旬报》的刊物上发表第一篇白话文《地理学》;接着又在该刊物上发表了自己创作的长篇章回小说《真如岛》。

当稿费通过芜湖胡开文沅记墨店寄给母亲冯顺弟时,这位刚刚33岁的农家女流泪说道:“穈儿小小年年纪,就卖文度日,知道孝顺上人。

”人们不禁要问,胡适与芜湖胡开文沅记墨店有何关系?

原来,芜湖胡开文沅记墨店店主和胡适同宗共祖,祖籍都是徽州绩溪县八都上庄。