课题一燃烧和灭火

- 格式:ppt

- 大小:1.94 MB

- 文档页数:35

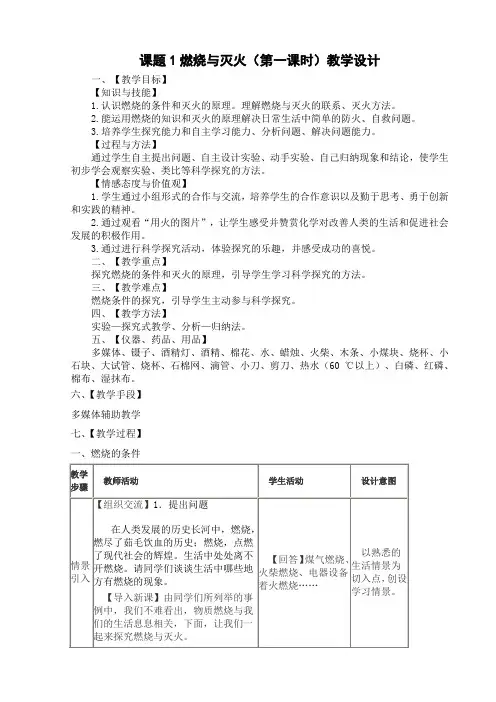

课题1燃烧与灭火(第一课时)教学设计一、【教学目标】【知识与技能】1.认识燃烧的条件和灭火的原理。

理解燃烧与灭火的联系、灭火方法。

2.能运用燃烧的知识和灭火的原理解决日常生活中简单的防火、自救问题。

3.培养学生探究能力和自主学习能力、分析问题、解决问题能力。

【过程与方法】通过学生自主提出问题、自主设计实验、动手实验、自己归纳现象和结论,使学生初步学会观察实验、类比等科学探究的方法。

【情感态度与价值观】1.学生通过小组形式的合作与交流,培养学生的合作意识以及勤于思考、勇于创新和实践的精神。

2.通过观看“用火的图片”,让学生感受并赞赏化学对改善人类的生活和促进社会发展的积极作用。

3.通过进行科学探究活动,体验探究的乐趣,并感受成功的喜悦。

二、【教学重点】探究燃烧的条件和灭火的原理,引导学生学习科学探究的方法。

三、【教学难点】燃烧条件的探究,引导学生主动参与科学探究。

四、【教学方法】实验—探究式教学、分析—归纳法。

五、【仪器、药品、用品】多媒体、镊子、酒精灯、酒精、棉花、水、蜡烛、火柴、木条、小煤块、烧杯、小石块、大试管、烧杯、石棉网、滴管、小刀、剪刀、热水(60 ℃以上)、白磷、红磷、棉布、湿抹布。

六、【教学手段】多媒体辅助教学七、【教学过程】一、燃烧的条件木船燃烧的条件是:二、灭火的方法八、板书设计九、设计说明本节课通过创设情景学生发现问题设计解决问题的方案实施方案引导学生分析归纳得出结论应用知识、解决实际问题评价与反思的方法来组织教学。

在教学设计中注重以下几点:1.燃烧与灭火是生活中常见的现象,学生对此已具备了一定的生活经验,在组织教学的过程中,注重从学生的生活经验出发,让他们在熟悉的生活情景中探究化学的奥秘,并把所学的化学知识应用到生活中,解决生活中的实际问题;2.科学探究的教学模式贯穿于整节课,学生通过探究燃烧的条件和灭火的方法来体验科学探究的过程,并在体验中逐步培养探究能力;3.注重评价在教学中的作用。

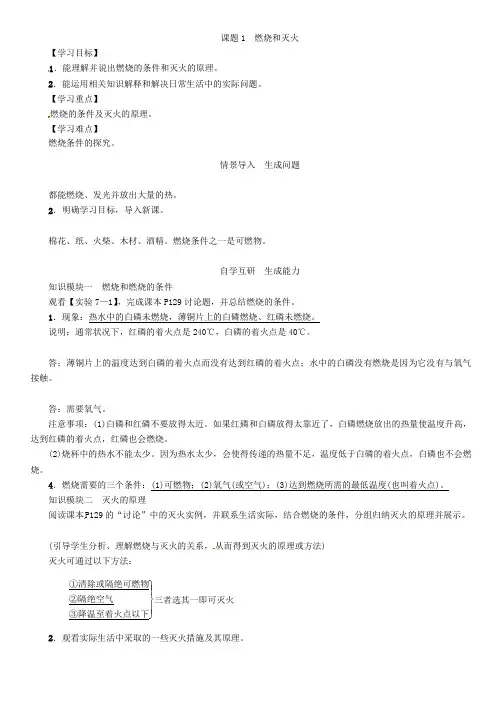

课题1 燃烧和灭火【学习目标】1.能理解并说出燃烧的条件和灭火的原理。

2.能运用相关知识解释和解决日常生活中的实际问题。

【学习重点】燃烧的条件及灭火的原理。

【学习难点】燃烧条件的探究。

情景导入 生成问题都能燃烧、发光并放出大量的热。

2.明确学习目标,导入新课。

棉花、纸、火柴、木材、酒精。

燃烧条件之一是可燃物。

自学互研 生成能力知识模块一 燃烧和燃烧的条件观看【实验7—1】,完成课本P129讨论题,并总结燃烧的条件。

1.现象:热水中的白磷未燃烧,薄铜片上的白磷燃烧、红磷未燃烧。

说明:通常状况下,红磷的着火点是240℃,白磷的着火点是40℃。

答:薄铜片上的温度达到白磷的着火点而没有达到红磷的着火点;水中的白磷没有燃烧是因为它没有与氧气接触。

答:需要氧气。

注意事项:(1)白磷和红磷不要放得太近。

如果红磷和白磷放得太靠近了,白磷燃烧放出的热量使温度升高,达到红磷的着火点,红磷也会燃烧。

(2)烧杯中的热水不能太少。

因为热水太少,会使得传递的热量不足,温度低于白磷的着火点,白磷也不会燃烧。

4.燃烧需要的三个条件:(1)可燃物;(2)氧气(或空气);(3)达到燃烧所需的最低温度(也叫着火点)。

知识模块二 灭火的原理阅读课本P129的“讨论”中的灭火实例,并联系生活实际,结合燃烧的条件,分组归纳灭火的原理并展示。

(引导学生分析、理解燃烧与灭火的关系,从而得到灭火的原理或方法)灭火可通过以下方法:⎭⎪⎬⎪⎫①清除或隔绝可燃物②隔绝空气③降温至着火点以下三者选其一即可灭火 2.观看实际生活中采取的一些灭火措施及其原理。

3.阅读《灭火器及其使用方法、灭火原理》。

(课本第131页【表7-2】)4.阅读了【表7-2】我们知道,不同的物质燃烧需要不同的方法来进行灭火。

只要控制物质燃烧的任一条件,都可达到灭火目的。

知识模块三易燃物和易爆物的安全知识观看视频【粉尘爆炸实验】,阅读课本P132~P133内容,完成下列小题。

1.可燃物在有限的空间内急剧地燃烧,就会在短时间内聚积大量的热,使气体的体积迅速膨胀而引起爆炸。

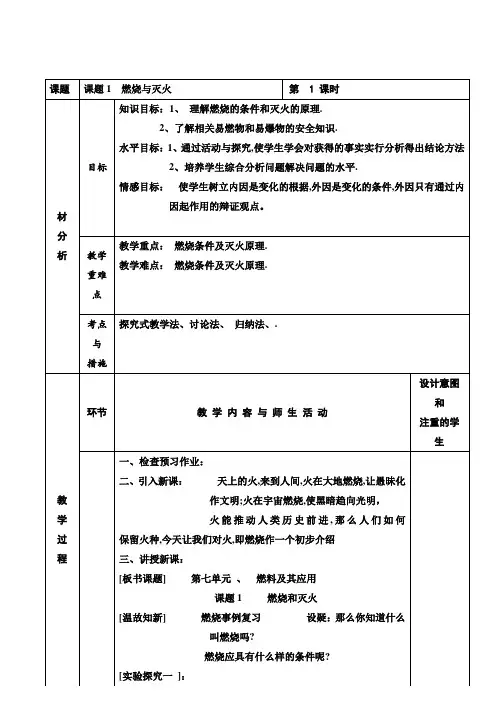

课题1、燃烧和灭火一、教材分析燃烧是生活中常见的现象,本课题从几幅相关燃烧的图画引入,进一步探究燃烧的条件和灭火的原理。

教材采用从实验观察现象,通过度析得出结论的方法,来探讨燃烧的条件以及灭火的原理,学生能够通过亲自体验和思考掌握知识,并通过一些注意安全的图标来增强对安全的理解,说明随时注意防火及采取安全措施的重要性。

二、教学设计思路燃烧是生活中常见的现象,本课题也是一节最贴近学生日常生活,最能培养学生从平常生活中追根溯源,发现问题,是培养他们创新精神和掌握科学探究方法的极好契机。

本节课我播放相关燃烧的镜头,引入燃烧和我们的生活息息相关,激发学生的兴趣,引入新课。

以启发、诱导、探究、交流等教学方法,引导学生通过讨论、实验来探讨燃烧的条件以及灭火的原理,让学生能够通过亲自体验和思考掌握知识,并通过知识的应用培养学生应用化学知识解决日常生活问题的水平。

三、教学目标设计(一)知识与技能1.探究物质燃烧的条件,了解灭火的方法和原理。

2.知道一些防火和自救的常识,使学生学会自护自救水平。

(二)过程与方法通过实探究燃烧的条件,学习对获得的事实实行分析,并得出结论的科学方法,能主动地与他人实行交流和讨论,形成良好的学习习惯和学习方法。

(三)情感态度与价值观1. 通过对燃烧条件、灭火原理的探究活动,体验科学探究的过程和乐趣,激起对化学的学习欲望。

2. 通过对燃烧利弊的分析,树立科学的物质观,学会用辩证的观点看待事物。

3.通过对实验的再设计,开阔思路,发展创造性思维。

四、教学重点、难点(一)教学重点:燃烧的条件和灭火的原理(二)教学难点:1. 利用燃烧条件和灭火原理解决实际生活中的现象和问题。

2. 科学探究过程中提出合理问题及对获得事实实行分析,并得出结论的科学方法。

五、教学方法创设情景T提出问题T探究活动T分析讨论T结论T应用等方法。

六、仪器、用品:学生分组:(1)木炭、石块、水、火柴、酒精灯、坩埚钳(2)蜡烛、火柴、酒精灯、集气瓶(3)酒精灯、火柴、棉花、木块、水、坩埚钳教师演示:酒精灯、手帕、白磷、热水、酒精、坩埚钳、氧气、其他多媒体课件等七、教学过程设计。

课题1 燃烧和灭火 自主学习 1.燃烧:(1)定义:燃烧是指可燃物与氧气发生的一种 发光、发热 的剧烈的 氧化反应 。

(2)燃烧的条件:① 可燃物 ② 氧气(或空气) ③ 达到燃烧所需的最低温度 。

2.灭火的原理和方法;① 清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离 ②隔绝氧气(或空气 ③ 使温度降到着火点以下3.燃烧、爆炸和缓慢氧化的共同点是:① 都发热 ② 都是氧化反应 。

知识点1燃烧的条件1.(2015•重庆)做铁丝在氧气中燃烧的实验时,要先点燃铁丝上系着的火柴,再深入集气瓶中,火柴燃烧作用是(D ) A .补充氧气 B .增加可燃物C .升高铁丝的着火点D .升高细铁丝的温度 2(2015•广州)用如图所示装置探究燃烧的条件,有关该实验的说法正确的是( D ) A .该实验只能得出燃烧需要氧气这一结论 B .该实验使用了相同的可燃物C .该实验现象是铜片上白磷不燃烧,红磷燃烧D .该实验说明燃烧需要达到可燃物的着火点 3.打火机给人们生活带来方便,下图是普通电子打火机的实物照片。

下面可以做到符合燃烧条件能打火的组合是( A )A .①③⑤B .①③④C .①②③D .①②④ 知识点2灭火的原理和方法3(2015 重庆)煤炉越扇越旺,蜡烛一扇就灭,以下对该现象的分析正确的是(C )A. 扇蜡烛会隔绝空气B.扇蜡烛会降低石蜡着火点C.扇煤炉会增大空气进入量D.扇煤炉会增加新的易燃物 4.(2015甫田)用湿抹布扑盖实验桌上燃烧的酒精,其主要灭火原理是(C )A.清除可燃物B.降低可燃物的着火点C.隔绝空气D.使可燃物温度降到着火点以下 知识点3 易燃物和易爆物的安全知识 5.下列气体与空气混合后遇明火,可能发生爆炸的是( C ) A. 氧气 B. 氮气 C. 天然气 D. 二氧化碳6.日常生活中的:①酒精;②味精;③汽油;④食盐;⑤煤气,其中属于易燃易爆品的是( D ) A. ①②③ B. ②④⑤ C. ①④⑤ D. ①③⑤名师点睛重难点提示(1)燃烧是氧化反应,其特点是发光、放热,缓慢氧化也是氧化反应,不发光,但放热。

课题1 燃烧和灭火课后测评1·森林火灾时,灭火队员砍伐树木开辟“防火隔离带”,其主要目的是()A、隔离空气B、隔离可燃物C、降低可燃物的温度D、促进烟尘的扩散【答案】B【解析】根据灭火原理,灭火队员砍伐树木开辟“防火隔离带”的目的是清除或隔离可燃物。

故选B。

2·下列是关于成语包含的化学原理的叙述,不合理的是()A、钻木取火__摩擦生热,使可燃物的温度达到着火点而燃烧B、煽风点火__使空气流通,为燃烧补充空气或氧气C、釜底抽薪__取出可燃物,使燃烧更旺D、百炼成钢__多次提炼,使生铁中碳、硅、锰等杂质的含量调节至钢的标准【答案】C【解析】A、摩擦生热,提高了温度,达到可燃物的着火点,从而实现了燃烧,故此选项正确;B、扇子扇风,促进空气的流通,使可燃物与氧气充分接触,使燃烧更旺,故此选项正确;C、抽薪就是移去可燃物,控制了物质的燃烧,从而实现灭火,故此选项错误;D、钢比生铁的含碳量低,生铁变成钢是消耗碳的过程,从而达到钢的标准,故此选项正确。

故答案为:C3·采取正确的措施,能够避免火灾发生或减少灾害损失,下列灭火方法不恰当的是()A.油锅起火﹣用锅盖盖灭 B.酒精灯着火﹣用湿抹布盖灭C.森林起火﹣砍伐树木形成隔离带 D.汽车油箱着火﹣用水浇灭【答案】D【解析】A、油锅起火,用锅盖盖灭,是利用了隔绝氧气的灭火原理,故选项说法正确;B、酒精灯着火,用湿抹布盖灭,是利用了隔绝氧气、使温度降到可燃物的着火点以下的灭火原理,故选项说法正确;C、森林起火,砍伐树木形成隔离带,是利用了清除可燃物的灭火原理,故选项说法正确;D、汽车油箱着火,不能用水浇灭,应为汽油的密度比水小,加少量水后,汽油会漂浮于水面上,与氧气的接触面积更大,更容易燃烧,故选项说法错误。

故选D。

4·炒菜时油锅着火,用锅盖盖灭,其主要的灭火原理是()A.隔绝空气 B.降低可燃物的着火点C.清除可燃物 D.升高可燃物的着火点【答案】A【解析】炒菜油锅着火时,用锅盖盖熄,原理是隔绝空气或氧气。

燃烧和灭火教学设计(共五篇)第一篇:燃烧和灭火教学设计燃烧和灭火教学设计作为一位杰出的教职工,就有可能用到教学设计,编写教学设计有利于我们科学、合理地支配课堂时间。

如何把教学设计做到重点突出呢?下面是小编为大家收集的燃烧和灭火教学设计,仅供参考,希望能够帮助到大家。

燃烧和灭火教学设计1一、设计理念根据维果斯基的“最近发展区理论”,教学的出发点应该建立在学生的最近发展区上,本节课在教与学的方式上,尝试突破传统教学模式,学生的思考,通过教师的合理引导,解决教学中的预设与生成的问题,在最近发展区与现有发展水平的转化过程中,不断创造更高水平的最近发展区,促进学生的全面发展。

基于微课,通过“我预习我知道”、“我质疑我勇敢”、“我释疑我进步”、“我探究我明了”、“我查阅我提升”五个环节来提高学生的自主学习能力和自主探究能力。

从而实现“学生为主体”的“翻转课堂”。

二、学情分析学生在日常生活中早已接触到了燃烧,脑海里已经对燃烧的定义有了模糊的印象,通过微课的学习,学生不难完成对燃烧条件和灭火原理的归纳与理解。

在此基础上,学生会对燃烧和灭火的相关知识产生更深入的思考,对于学生在微课学习中产生的疑问,需要在课堂上通过实验探究进行解疑,而在前面的课程中已涉及了大量的探究实验,这为本节课的实验探究打下了基础。

三、学习内容分析鉴于本课题内容与学生生活关系密切且难度不大的特点,本节课以翻转课堂的模式,利用微课突破本节课的知识重点。

微课中设计的问题情境,使不同层次的学生在微课学习过程中都能得到启发,从而生成新的问题,这些问题是对本课题基础知识的完善和提升。

本节课设计选择其中学生可能有疑惑的问题,在课堂上师生互动、生生互动,通过演示实验,自主实验等形式来解决学生的疑惑。

四、教学目标1.通过微课理解燃烧的条件和灭火的原理,提高对知识进行归纳和总结的能力;2.在微课学习中对燃烧和灭火有更深层次的思考,并学会通过实验、探究等活动释疑解惑,培养科学品质。

课题1、燃烧和灭火

【教材分析】

燃烧是生活中常见的现象,本课题从几幅有关燃烧的图画引入,进一步探究燃烧的条件和灭火的原理。

教材采用从实验观察现象,通过分析得出结论的方法,来探讨燃烧的条件以及灭火的原理,学生可以通过亲身体验和思考掌握知识。

通过一些注意安全的图标来加强对安全的认识,说明随时注意防火、防爆及采取安全措施的重要性。

【教学目标】

1、知识与技能

⑴认识燃烧的条件与灭火的方法

⑵了解常用灭火器的灭火原理和使用方法。

2、过程与方法

通过活动与探究,学生对获得的事实进行分析得出结论的科学方法。

3、情感、态度与价值观

⑴通过对燃烧条件的探究,了解内因和外因的辨证关系

⑵在解决问题的过程中,激发学生的进取心,让学生获得成就感。

【教学重点、难点】燃烧的条件和灭火的原理

【教学方法】创设情景→提出问题→探究活动→分析讨论→结论→应用等方法。

【教学设备】药品:大理石、本块、煤块、火柴、红磷、白磷、蜡烛、Na2CO3、稀盐酸。

烧杯、坩埚钳、酒精灯、玻璃片等。

【教学过程】

【板书设计】

一、燃烧的条件二、灭火的原理和方法

1、燃烧的定义1.清除可燃物。

2、燃烧的条件(同时满足)2、隔绝氧气。

(1)可燃物3、使温度降到可然物着火点以下。

(2)氧气

(3)温度达到可然物的着火点。

初中九年级上册化学《燃烧和灭火》教案三篇.1.1知识与技能:①认识燃烧的条件与灭火的方法。

②了解常用灭火器的灭火原理和使用方法。

1.2过程与方法:①通过活动与探究,学生对获得的事实进行分析得出结论的科学方法。

1.3情感态度与价值观:①通过对燃烧条件的探究,了解内因和外因的辨证关系。

②在解决问题的过程中,激发学生的进取心,让学生获得成就感。

2教学重点/难点/易考点2.1教学重点围绕课题让学生通过实验探究、讨论交流得出燃烧的条件和灭火的原理。

使学生感受到化学知识来源于生活,并应用于生活。

2.2教学难点燃烧条件的探究;认识灭火的原理并应用于解决实际生活问题。

3专家建议4教学方法探究式5教学用具1、媒体资源:自制课件2、实验准备:①把玻璃棒和小木条分别在酒精灯上点燃。

②点燃两支蜡烛,其中一支用烧杯罩住。

③把一沾水的棉花和干燥的棉花分别点燃。

④熄灭蜡烛的方法:沙土、剪刀、烧杯、湿布、水、胶头滴管、碳酸钠溶液、稀盐酸等。

6教学过程教师活动学生活动设计意图[录像]播放有关燃烧的镜头[引入]燃烧着的火给人类带来光明和温暖,但是也会给人类带来灾难。

燃烧是生活中一种常见的现象,今天我们就来研究有关燃烧的条件和灭火的原理。

观看录象倾听创设情境,激发学生的兴趣,引入新课[讲述]燃烧是一种常见的现象,那么这种现象的发生需要条件吗?[指出]氧气确实是燃烧所需要的条件,但是只有氧气,燃烧能发生吗?大气中也含有氧气,可不见得到处在燃烧,可见氧气并不是燃烧的条件,那么燃烧还需要什么条件呢?根据已有的知识,想到燃烧需要氧气由实际到理论,学生容易理解和接受一、认识燃烧的条件1、认识燃烧需要可燃物[讨论]根据你的经验和想法谈一谈燃烧除了需要氧气外还需要什么条件?是不是所有的物体都能燃烧?[展示]一些物体的图片,判断哪些能燃烧,哪些不能?思考回答:不是所有的物体都能燃烧设置问题,激发学生的求知欲[设问]有了可燃物和氧气,燃烧是不是就能发生?例如空气中有氧气,放在空气中的火柴能燃烧吗?怎样才能使火柴点燃?摩擦起什么作用?以上事实说明了什么?[讲解]我们把可燃物开始燃烧所需的最低温度叫做着火点。

课题一燃烧和灭火【知识要点】1. 燃烧的条件可燃物与发生的一种、、的氧化反应叫做燃烧,燃烧需要三个条件:(1);(2);(3)。

2. 灭火的原理和方法灭火的根本是;灭火的原理是;;。

如果遭遇火灾时,可以采取的自救措施有。

3. 易燃物和易爆物的安全知识可燃物在内急剧地燃烧,就会在短时间内聚积使气体的体积迅速膨胀而引起。

越大,燃烧就越剧烈。

【要点分析】燃烧、爆炸、缓慢氧化和自燃的区别和联系:一般说燃烧、爆炸、自燃与缓慢氧化的本质都是氧化反应,只是由于条件不同而产生了不同的现象。

①本质特征:都是氧化反应,都放热。

②反应进行的剧烈程度不同。

燃烧——是剧烈的氧化反应。

爆炸——急速的燃烧发生在有限的空间内而引起的,是剧烈的氧化反应。

缓慢氧化——反应过程中几乎不升温、不发光、现象很不显著,反应缓慢,是氧化反应的一种形式。

自燃——指可燃物由于缓慢氧化而引起的自发燃烧。

例1 燃烧是生活中的一种常见现象。

下列有关燃烧或灭火的说法错误的是()A.钠可以在氯气中燃烧,说明燃烧不一定要有氧气参与B.碳、硫在氧气中燃烧比在空气中燃烧剧烈C.锅里的油着火时可用锅盖盖灭,是因为隔绝了氧气D.用水可以灭火,是因为降低了可燃物的着火点解析钠在氯气中燃烧,说明氯气可以支持燃烧,所以A是正确的;着火点是物质固有的一种属性,一般不会随外界条件的变化而变化,用水灭火,降低的是可燃物的温度,使温度低于着火点,而不是降低其着火点,所以D错误。

答案 D例2古语道:“人要实,火要虚”。

此话的意思是说:做人必须脚踏实地,事业才能有成;燃烧固体燃料需要架空,燃烧才能更旺。

从燃烧的条件看,“火要虚”的实质是()A.增大可燃物的热值 B.增大可燃物与空气的接触面积C.提高可燃物的着火点 D.提高空气中氧气的含量解析使可燃物充分燃烧的条件一是增大可燃物与氧气的接触面积,二是增加氧气的浓度。

一般情况下,增大氧气的浓度较难操作,在空气中氧气浓度是一定的,要想燃烧更旺,可增大与氧气的接触面积。