子母补泻—五输穴

- 格式:doc

- 大小:85.50 KB

- 文档页数:5

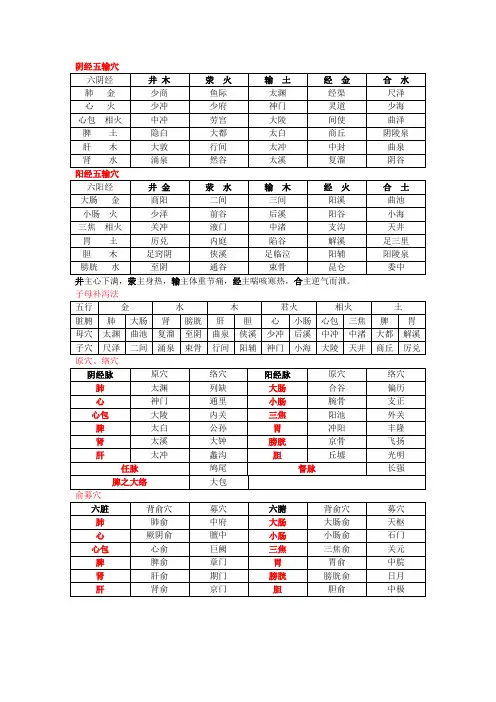

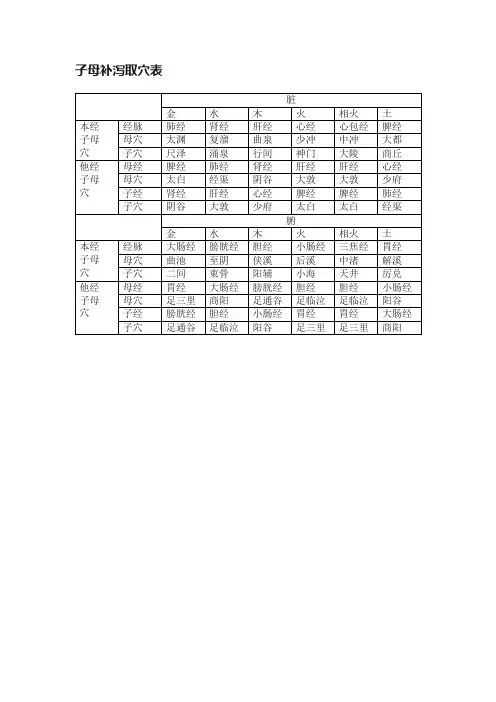

补母泻子法的几种用法《难经·六十四难》记...展开全文补母泻子法的几种用法《难经·六十四难》记载了五输穴五行属性;阴经脉井(木)荥(火)输(土)经(金)合(水)阳经脉井(金)荥(水)输(木)经(火)合(土)依据五行相生关系,生我者为母,我生者为子。

《难经·六十九难》记载了'实则泻其子,虚则补其母'的补泻原则,虚证用母穴,实证用子穴。

这种方法就叫做母子补泻法。

1、本经补母泻子法即实证取经脉属性之子的相应穴,虚证取其经脉属性之母的相应穴。

如肝经实证头痛,急躁易怒,实则泻其子,因肝属木,木生火,取本经荥火穴行间泻之,肝经虚证,虚者补其母,肝属木,水生木,可取本经水穴曲泉补之。

2、母子经补泻某脏腑有病,选用本脏腑母子经上的穴位进行治疗,即实证取其子经,而虚症取其母经的穴位。

有以下两种。

一是取母子经的本穴,'本穴'指与子经同一五行属性的五输穴,如肝属木,火为木之子,属火的子经经脉为心经,可取心经属火的穴少府,泻之以泻肝之实邪;水为木之母,属水的母经经脉是肾经,取肾经属水的穴阴谷穴,补之以补肝之虚损。

另一种是取母子经中的母子穴,即肝实证可泻心经(火)的子穴神门(土),肝虚症可补肾经(水)的母穴复溜(金)。

3、同名经补母泻子法某经有病,可取与之同名的经脉穴位来治疗。

如足厥应肝的实证,可取同名经手厥阴心包经的穴位,肝属木,火为木之子,故心包经火穴劳宫可泻之以泻肝火。

4、表里经补母泻子法取与病变经脉相表里的经脉上的母子穴。

如肺的实证,实者泻其子,可取大肠经水穴二间泻之。

肺虚证,取大肠经土穴曲池补之。

12经子母穴补泻歌十二经子母穴补泻歌及白话版一:十二经穴子母补泻歌肺泻尺泽补太渊,大肠二间曲池间,胃泻厉兑解溪补,脾在商丘大都边,心先神门后少冲,小肠小海后溪连,膀胱束骨补至阴,肾泻涌泉复溜焉。

包络大陵中冲补,三焦天井中渚痊,胆泻阳辅补侠溪,肝泻行间补曲泉。

二:行针指要歌:或针风,先向风府百会中。

或针水,水分挤脐上边取,或针结,针着大肠二间穴。

或针劳,须向膏肓及百劳。

或针虚,气海丹田委中奇。

或针气,膻中一穴分明记。

或针嗽,肺俞风门须用灸。

或针痰,先针中脘三里间。

或针吐,中脘气海膻中补。

翻胃吐食一般医,针中有妙少人知。

三:背部俞穴歌:背部俞穴要记牢,肺三厥四心五找,九肝十胆十一脾,十二胃俞下三焦。

十四肾俞膈大肠,十八十九肠膀交。

注:五脏六腑的背俞穴部位在膀胱经第一侧线旁开1.5寸。

十二经子母穴补泻歌发表者:赵东奇 (访问人次:118)【歌诀】肺泻尺泽补太渊,大肠二间曲池间;胃泻厉兑解溪补,脾在商丘大都边;心先神门后少冲,小肠小海后溪连;松原市中医院推拿按摩科赵东奇膀胱束骨补至阴,肾泻涌泉复溜焉;包络大陵中冲补,三焦天井中渚痊;胆泻阳辅补侠溪,肝泻行间补曲泉。

五输五行相配合,实泻其子大病安;井荥输经合五穴,虚补其母顺势间肺泻尺泽补太渊,大肠二间曲池间;肺经在五行属金,其实证取尺泽(水),即实则泻其子;若虚证时取太渊(土),即虚则补其母。

大肠经在五行也属金,其实证时取二间(水),即实则泻其子;其虚证时取曲池(土),即虚则补其母。

胃泻厉兑解溪补,脾在商丘大都边;胃经在五行属土,其实证应取厉兑(金),即实则泻其子;若虚证时应取解溪(火),即虚则补其母。

脾经在五行也属土,其实证时应取商丘(金),医|学教育网搜集整理即实则泻其子;若虚证时取大都(火),即虚则补其母。

心先神门后少冲,小肠小海后溪连;心经在五行属火,其实证应取神门(土),即实则泻其子;其虚证时应取少冲(木),即虚则补其母。

小肠经在五行也属火,其实证时应取小海(土),即实则泻其子;虚证时则应取后溪(木),即虚则补其母。

补母泻子法在临床中的运用五输穴是经络血气的转输之处,应用非常广泛,而补母泻子法是五输穴在临床运用的具体体现,临床治疗慢性病症及顽固性疾病常常运用此法,均有良效。

现举例说明。

慢性过敏性鼻炎患者,女,31岁,2003年就诊,诉近4年来每于7~8月过敏症状出现,且逐年加重,尤其在变天的当晚,喘促不止,喷用雷诺考特等气物剂喘促仍不能平息,生活严重受阻,遂来就诊,症见:打喷嚏、流鼻涕,鼻塞不通,气短而喘,活动后尤为明显,观其面色白,舌质淡,苔薄白,脉沉细。

遂予针刺加罐治疗:迎香、太渊、太白、中府、定喘、肺俞、足三里、三阴交,经10次治疗后,症状消失。

于第2年度发病之前预防性治疗10次,本年度未发病。

随访近5年来未发。

慢性过敏性鼻炎患者在临床的表现多为打喷嚏、流鼻涕,鼻塞不通,遇凉过敏的表现尤为明显,夏秋季节时发病率猛增,吐痰清稀,甚者气短而喘,天气变化时更是苦不堪言,所以辨证属肺脾气虚型,以本经肺经虚为主,调补本经经气,肺在五行属金,虚则补其母,取其本经土穴太渊,再取其母经脾经的土穴太白,太渊、太白分别为肺经、脾经之输穴、原穴,调节人体的原动力,充分调动人体的内在动力,充分体现了虚则补其母的原则,再配合迎香、中府、足三里、三阴交针刺,如伴有喘促不息者加刺定喘穴、肺俞穴并在上拔火罐治疗,一般经如上治疗十次诸症均明显改善,经临床验证应用本法治疗慢性过敏性鼻炎远期疗效好,而且避免了使用糖皮质激素的不良反应。

顽固性面瘫患者,女,体胖,面瘫已2个月余,额纹浅,右眼不能闭合,鼻唇沟消失,不能皱鼻及挤眉弄眼,右侧嘴角下垂,不能鼓塞,舌质淡,苔薄白,脉沉细。

非常惧针,每于扎针前都紧张不安,老年气虚的表现明显,因患者已经扎了2个月针,病已久,取穴:百会、关元、攒竹、四白、下关、牵正、迎香、地仓、合谷、解溪、曲池,治疗20余次面部活动基本自如,为巩固疗效,提高自身抗病力,嘱患者每周扎2次,坚持半个月完全康复。

顽固性面瘫不能及时痊愈,有很大一部分原因是患者自身的抵抗力下降,气血亏虚,阳明经本应多气多血,如经气亏虚,则面部失于濡养,故采用虚则补其母的方法,除常规治疗取穴外,以百会、关元大补元气,加用阳明胃土的母穴解溪,手阳明大肠金的母穴曲池,以健阳明经气血,力专效速。

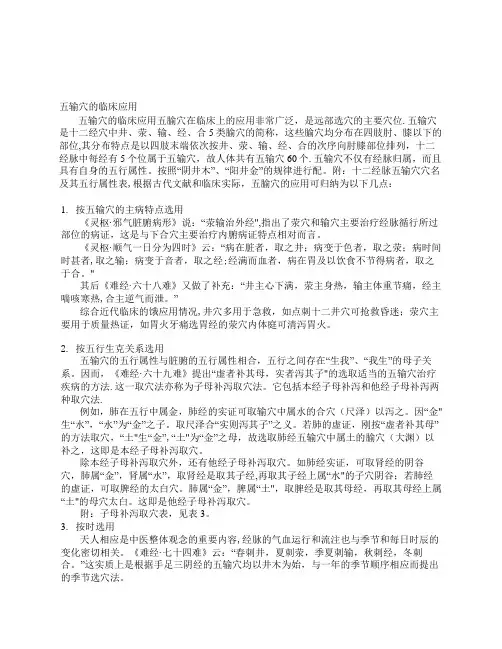

五输穴的临床应用五输穴的临床应用五腧穴在临床上的应用非常广泛,是远部选穴的主要穴位.五输穴是十二经穴中井、荥、输、经、合5类腧穴的简称,这些腧穴均分布在四肢肘、膝以下的部位,其分布特点是以四肢末端依次按井、荥、输、经、合的次序向肘膝部位排列,十二经脉中每经有5个位属于五输穴,故人体共有五输穴60个.五输穴不仅有经脉归属,而且具有自身的五行属性.按照“阴井木”、“阳井金”的规律进行配。

附:十二经脉五输穴穴名及其五行属性表,根据古代文献和临床实际,五腧穴的应用可归纳为以下几点:1.按五输穴的主病特点选用《灵枢·邪气脏腑病形》说:“荥输治外经”,指出了荥穴和输穴主要治疗经脉循行所过部位的病证,这是与下合穴主要治疗内腑病证特点相对而言。

《灵枢·顺气一日分为四时》云:“病在脏者,取之井;病变于色者,取之荥;病时间时甚者,取之输;病变于音者,取之经;经满而血者,病在胃及以饮食不节得病者,取之于合。

”其后《难经·六十八难》又做了补充:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”综合近代临床的饿应用情况,井穴多用于急救,如点刺十二井穴可抢救昏迷;荥穴主要用于质量热证,如胃火牙痛选胃经的荥穴内体庭可清泻胃火。

2.按五行生克关系选用五输穴的五行属性与脏腑的五行属性相合,五行之间存在“生我”、“我生"的母子关系。

因而,《难经·六十九难》提出“虚者补其母,实者泻其子”的选取适当的五输穴治疗疾病的方法.这一取穴法亦称为子母补泻取穴法.它包括本经子母补泻和他经子母补泻两种取穴法。

例如,肺在五行中属金,肺经的实证可取输穴中属水的合穴(尺泽)以泻之。

因“金”生“水”,“水”为“金”之子。

取尺泽合“实则泻其子"之义.若肺的虚证,刚按“虚者补其母”的方法取穴,“土"生“金”,“土”为“金”之母,故选取肺经五输穴中属土的腧穴(大渊)以补之,这即是本经子母补泻取穴。

十二经子母穴补泻歌及白话版一:十二经穴子母补泻歌肺泻尺泽补太渊,大肠二间曲池间,胃泻厉兑解溪补,脾在商丘大都边,心先神门后少冲,小肠小海后溪连,膀胱束骨补至阴,肾泻涌泉复溜焉。

包络大陵中冲补,三焦天井中渚痊,胆泻阳辅补侠溪,肝泻行间补曲泉。

二:行针指要歌:或针风,先向风府百会中。

或针水,水分挤脐上边取,或针结,针着大肠二间穴。

或针劳,须向膏肓及百劳。

或针虚,气海丹田委中奇。

或针气,膻中一穴分明记。

或针嗽,肺俞风门须用灸。

或针痰,先针中脘三里间。

或针吐,中脘气海膻中补。

翻胃吐食一般医,针中有妙少人知。

三:背部俞穴歌:背部俞穴要记牢,肺三厥四心五找,九肝十胆十一脾,十二胃俞下三焦。

十四肾俞膈大肠,十八十九肠膀交。

注:五脏六腑的背俞穴部位在膀胱经第一侧线旁开1.5寸。

十二经子母穴补泻歌发表者:赵东奇 (访问人次:118)【歌诀】肺泻尺泽补太渊,大肠二间曲池间;胃泻厉兑解溪补,脾在商丘大都边;心先神门后少冲,小肠小海后溪连;松原市中医院推拿按摩科赵东奇膀胱束骨补至阴,肾泻涌泉复溜焉;包络大陵中冲补,三焦天井中渚痊;胆泻阳辅补侠溪,肝泻行间补曲泉。

五输五行相配合,实泻其子大病安;井荥输经合五穴,虚补其母顺势间肺泻尺泽补太渊,大肠二间曲池间;肺经在五行属金,其实证取尺泽(水),即实则泻其子;若虚证时取太渊(土),即虚则补其母。

大肠经在五行也属金,其实证时取二间(水),即实则泻其子;其虚证时取曲池(土),即虚则补其母。

胃泻厉兑解溪补,脾在商丘大都边;胃经在五行属土,其实证应取厉兑(金),即实则泻其子;若虚证时应取解溪(火),即虚则补其母。

脾经在五行也属土,其实证时应。

五输穴的作用"难经·六十八难"曰:"井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泻。

〞一、井穴治疗与肝之病机有关的疾病1、井主心下满"井主心下满〞,阴井属木,内应于肝,肝主疏泻。

肝气郁结,横犯脾胃,可见心下满闷;阳井属金,应于肺,金可制木,肺可调气,故阳井有抑木调气之功。

故肝气郁结于心下满闷、胁肋胀满、急躁易怒、头胀头痛等可取井穴治之。

文献记载如,涌泉:"素问·缪刺论"治无故善怒,气上贲门。

少冲:"备急千金药方"治太息烦满,少气悲惊。

商阳:"铜人"治胸中气满。

2、治疗风证井穴在阴属木,内应于肝,肝主风;在阳经属金,内应于肺,肺主皮毛。

故内风、外风之疾如惊风抽搐、癫痫等均可取井穴治疗。

文献记载如:大敦:"甲已经"治小儿痫瘈。

少商:"针灸滋生经"治咽喉肿塞,谷粒不下;"杂病穴法歌"治小儿惊风;关冲:"针灸大成"治喉痹舌卷。

3.治疗出血证肝藏血,假设功能失职可见出血证。

文献记载如:厉兑:"甲已经"主鼻衄。

大敦:"针灸大成" 主妇人血崩不止。

4.治疗急性热病高烧、中暑、肝风内动之惊厥、神志病〔昏迷、癫狂〕,有泻热开窍、镇惊宁神的作用。

但也有用于治疗虚证的情况,如隐白治疗脾虚崩漏〔灸法〕,涌泉治疗肾阴缺乏的咽干喉燥、声音嘶哑。

癫痫:双商阳、关冲、少泽、少冲井穴点刺放血,能调整阴阳,激发经气,醒脑开窍,以平息抽搐,可达立竿见影的效果。

中风急性期:手十二井穴刺络放血,对脑血流有良性调整作用,可明显改善缺血组织的急性缺氧状态,降低脑水肿,保护脑细胞,阻止脑内不可逆损伤的开展。

脑堵塞后头痛:取健侧肢体井穴少泽,关冲,商阳,至阴,足窍阴,厉兑,点刺放血。

二.荥穴治疗与心之病机有关的疾病1.荥主身热"荥主身热〞,阴荥属火,内应于心,心属火,火为热之甚,故凡心或热病均可取荥穴治之。

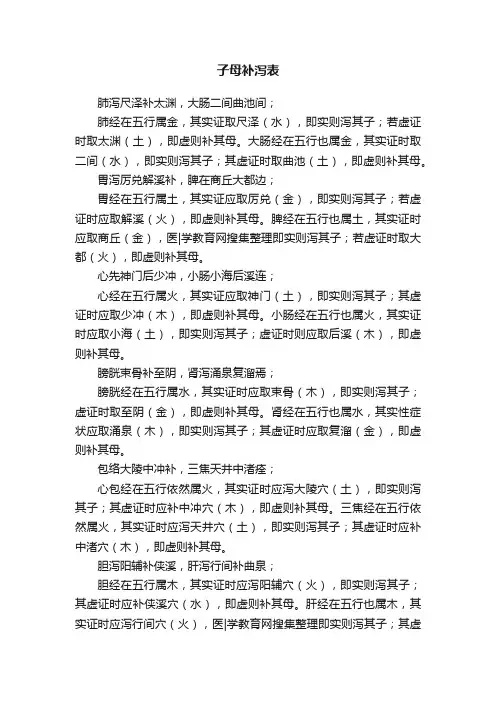

子母补泻表肺泻尺泽补太渊,大肠二间曲池间;肺经在五行属金,其实证取尺泽(水),即实则泻其子;若虚证时取太渊(土),即虚则补其母。

大肠经在五行也属金,其实证时取二间(水),即实则泻其子;其虚证时取曲池(土),即虚则补其母。

胃泻厉兑解溪补,脾在商丘大都边;胃经在五行属土,其实证应取厉兑(金),即实则泻其子;若虚证时应取解溪(火),即虚则补其母。

脾经在五行也属土,其实证时应取商丘(金),医|学教育网搜集整理即实则泻其子;若虚证时取大都(火),即虚则补其母。

心先神门后少冲,小肠小海后溪连;心经在五行属火,其实证应取神门(土),即实则泻其子;其虚证时应取少冲(木),即虚则补其母。

小肠经在五行也属火,其实证时应取小海(土),即实则泻其子;虚证时则应取后溪(木),即虚则补其母。

膀胱束骨补至阴,肾泻涌泉复溜焉;膀胱经在五行属水,其实证时应取束骨(木),即实则泻其子;虚证时取至阴(金),即虚则补其母。

肾经在五行也属水,其实性症状应取涌泉(木),即实则泻其子;其虚证时应取复溜(金),即虚则补其母。

包络大陵中冲补,三焦天井中渚痊;心包经在五行依然属火,其实证时应泻大陵穴(土),即实则泻其子;其虚证时应补中冲穴(木),即虚则补其母。

三焦经在五行依然属火,其实证时应泻天井穴(土),即实则泻其子;其虚证时应补中渚穴(木),即虚则补其母。

胆泻阳辅补侠溪,肝泻行间补曲泉;胆经在五行属木,其实证时应泻阳辅穴(火),即实则泻其子;其虚证时应补侠溪穴(水),即虚则补其母。

肝经在五行也属木,其实证时应泻行间穴(火),医|学教育网搜集整理即实则泻其子;其虚证时应补曲泉穴(水),即虚则补其母。

五输五行相配合,实泻其子大病安;井荥输经合五穴,虚补其母顺势间。

五输穴井荥输经合分别与五行相配合,十二经也与五行相配合,根据五行相生关系,实则泻本经五输穴中所生的穴,即为实则泻其子,大病可安。

若本经是虚证则取本经五输穴中相生生我的穴行补法,即虚则补其母,母旺则子壮。

五输穴的临床应用五输穴的临床应用五腧穴在临床上的应用非常广泛,是远部选穴的主要穴位.五输穴是十二经穴中井、荥、输、经、合5类腧穴的简称,这些腧穴均分布在四肢肘、膝以下的部位,其分布特点是以四肢末端依次按井、荥、输、经、合的次序向肘膝部位排列,十二经脉中每经有5个位属于五输穴,故人体共有五输穴60个.五输穴不仅有经脉归属,而且具有自身的五行属性。

按照“阴井木”、“阳井金”的规律进行配。

附:十二经脉五输穴穴名及其五行属性表,根据古代文献和临床实际,五腧穴的应用可归纳为以下几点:1.按五输穴的主病特点选用《灵枢·邪气脏腑病形》说:“荥输治外经",指出了荥穴和输穴主要治疗经脉循行所过部位的病证,这是与下合穴主要治疗内腑病证特点相对而言。

《灵枢·顺气一日分为四时》云:“病在脏者,取之井;病变于色者,取之荥;病时间时甚者,取之输;病变于音者,取之经;经满而血者,病在胃及以饮食不节得病者,取之于合。

"其后《难经·六十八难》又做了补充:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”综合近代临床的饿应用情况,井穴多用于急救,如点刺十二井穴可抢救昏迷;荥穴主要用于质量热证,如胃火牙痛选胃经的荥穴内体庭可清泻胃火。

2.按五行生克关系选用五输穴的五行属性与脏腑的五行属性相合,五行之间存在“生我”、“我生”的母子关系。

因而,《难经·六十九难》提出“虚者补其母,实者泻其子"的选取适当的五输穴治疗疾病的方法.这一取穴法亦称为子母补泻取穴法。

它包括本经子母补泻和他经子母补泻两种取穴法.例如,肺在五行中属金,肺经的实证可取输穴中属水的合穴(尺泽)以泻之。

因“金"生“水”,“水”为“金”之子。

取尺泽合“实则泻其子”之义。

若肺的虚证,刚按“虚者补其母”的方法取穴,“土"生“金”,“土"为“金”之母,故选取肺经五输穴中属土的腧穴(大渊)以补之,这即是本经子母补泻取穴。

五输穴应用第一节五输穴之意义五输(输同腧)穴是十二经分布于肘膝以下五个特点输穴,简称五输穴,就是井、荥、输、经、合五个穴,因五输穴各其有特定五行属性,所以又有人将之称为五行穴,它是古人用做气血运行盛衰的比喻,因此每个穴位也就是其不同的作用。

关于五输穴的意义,《灵枢·九针十二原篇》说:“五脏五输,五五二十五输;六腑六输,六六三十六输;经脉十二,络脉十五,凡二十七气。

以上下所出为井,所溜为荥,所注为输(灵枢本输篇还有所过为原),所行为经,所入为合。

二十七气所行,皆在五输也。

”。

这是说五脏(同臓)即肝、心、脾、肺、肾,每经各有五个输穴(井、荥、输、经、合)合计二十五输穴(此外还应包括心包手厥阴经亦有五输,实际六腑应有三十输穴)。

六府(同腑)即胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦,每经各有六个输穴(即井、荥、输、原、经、合),合计三十六穴(六脏没有原穴,以输代原,但因原穴与输穴在五行中为同一属性,所以虽有人另立章说明,但仍有人将之列入五行穴述说)。

至于“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合”,它的意思是说:经气所出,如地所出,水的源头,故称井,形容脉气浅小,其穴位位于四肢爪甲之侧;经气流过之处,如刚出的泉水微流(溜即流也),故称荥,脉气稍大,其穴位于指(趾)、掌(跖);经气所灌注之处(输有输注之意),如水流由浅入深,故称输,脉气较盛,其穴多位于腕踝关节附近;经气所行部位(经有流行经过之意),像水在通畅的河道中流过,故称经,脉气流注,其穴多位于腕踝附近及经部;经气最后汇集,如百川的汇合入海(合有汇合注入之意,故称合,脉气深大,其穴位于周膝关节附近。

但不超过肘膝关节而言,其穴位“手不过肘,足不过膝”,取穴方便安全,而且实用有效。

第二节五输穴属性与原理五输穴的五行属性,阴经与阳经的配合次序是不同的,其和临床应用的关系最大,必须熟记,难经六十六难说:“阴井木,阳井金,阴荧火,阳荥水,阴输土,阳输木,阴经金,阳经火,阴合水,阳合土”。

五输穴应用表格,帮助你学习例一:王xx,女,45岁,牙龈肿痛三日,牙龈略肿,大便常秘,口干喜凉饮,小便黄,苔黄略腻,此胃火上炎,为之针胃经荥穴内庭及大肠荥穴二间泻肠胃之火,并针大肠原穴合谷,嘱其次日辰时(上午8点)来诊,辰时胃经当旺,在其子穴厉兑出血少许,并针大肠经子穴二间(又为荥水穴),痛势渐减,龈肿亦消。

纳子法之应用,除前述之旺时用子泻,衰时用母补之外,尚有多种,最常用于时间性的病症,即是指发病有较规律的时间性,对此,按“子午流注”纳子法的脏腑归属施治,每获佳效。

例二:张xx,男,35岁,每日上午辰巳时(8点到11点)即发前头痛及太阳穴痛,病已多日,发则剧痛不已,过时自止。

盖辰巳乃脾胃经流注之时,又前头及太阳穴所在为胃经所过,为之针脾之络穴公孙,胃经输穴陷谷,立止疼痛。

次日辰巳时虽发头痛,但能忍耐,嘱其第三日上午辰巳时(上午8点半),仍接上穴针之,留针半小时,并嘱其每五分钟按摩头部一分钟,针下立即止痛,之后即痊愈未再疼痛。

例三:李某,39岁,每晚睡至十二点即鼻塞已三周,呼吸不畅,随即醒来,至三点左右逐渐减轻而再入睡。

按:子时为胆经流注之时,丑时为肝经流注之时,此为肝胆经之扰所致,针太冲、合谷穴后,当夜即症情减轻,再针时加胆经火穴丘墟,病又大减,续针一次而愈。

盖太冲为肝经输穴,善治“时间时甚”之病,又为原穴,调气作用甚强,合谷为大肠经原穴,经络至鼻,调气至鼻塞甚佳,配太冲又称之开四关,理气作用更强,加丘墟(胆经火穴)泻胆经之火,疗效更佳。

同气相求疗法五输穴与自然节令有其相应关系,与脏腑亦有相应关系。

这就是所谓的“同气相求”,这种原则在针灸临床中经常可见。

但其原理则未必为医者所明知。

“同气相求”疗法在五输穴的应用方面确实占有极重要的份量,是非常值得深入研究的一种疗法。

同气相求法也称之为“交应疗法”,亦系全息对应之一种,又可分为相生、相克、相应、相通及真五行等五类,下例分别详细说明。

一、相生这是就五行相生关系发展的一种疗法。

五输穴的临床应用五输穴的临床应用五腧穴在临床上的应用非常广泛,是远部选穴的主要穴位.五输穴是十二经穴中井、荥、输、经、合5类腧穴的简称,这些腧穴均分布在四肢肘、膝以下的部位,其分布特点是以四肢末端依次按井、荥、输、经、合的次序向肘膝部位排列,十二经脉中每经有5个位属于五输穴,故人体共有五输穴60个。

五输穴不仅有经脉归属,而且具有自身的五行属性。

按照“阴井木"、“阳井金”的规律进行配。

附:十二经脉五输穴穴名及其五行属性表,根据古代文献和临床实际,五腧穴的应用可归纳为以下几点:1.按五输穴的主病特点选用《灵枢·邪气脏腑病形》说:“荥输治外经”,指出了荥穴和输穴主要治疗经脉循行所过部位的病证,这是与下合穴主要治疗内腑病证特点相对而言。

《灵枢·顺气一日分为四时》云:“病在脏者,取之井;病变于色者,取之荥;病时间时甚者,取之输;病变于音者,取之经;经满而血者,病在胃及以饮食不节得病者,取之于合。

”其后《难经·六十八难》又做了补充:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”综合近代临床的饿应用情况,井穴多用于急救,如点刺十二井穴可抢救昏迷;荥穴主要用于质量热证,如胃火牙痛选胃经的荥穴内体庭可清泻胃火。

2.按五行生克关系选用五输穴的五行属性与脏腑的五行属性相合,五行之间存在“生我”、“我生”的母子关系。

因而,《难经·六十九难》提出“虚者补其母,实者泻其子”的选取适当的五输穴治疗疾病的方法.这一取穴法亦称为子母补泻取穴法。

它包括本经子母补泻和他经子母补泻两种取穴法。

例如,肺在五行中属金,肺经的实证可取输穴中属水的合穴(尺泽)以泻之。

因“金”生“水”,“水”为“金”之子。

取尺泽合“实则泻其子”之义。

若肺的虚证,刚按“虚者补其母”的方法取穴,“土”生“金",“土”为“金”之母,故选取肺经五输穴中属土的腧穴(大渊)以补之,这即是本经子母补泻取穴。

十二经子母穴补泻歌歌诀】肺泻尺泽补太渊,大肠二间曲池间;胃泻厉兑解溪补,脾在商丘大都边;心先神门后少冲,小肠小海后溪连;膀胱束骨补至阴,肾泻涌泉复溜焉;包络大陵中冲补,三焦天井中渚痊;胆泻阳辅补侠溪,肝泻行间补曲泉。

五输五行相配合,实泻其子大病安;井荥输经合五穴,虚补其母顺势间。

(后两句为著者后续以说明取穴原则)精,泛指人体中一切有用的成分。

如先天之精,后天水谷之精等。

这种精禀受于先天,并受后天精气的滋养而充盈。

肾精化生元气,运行全身,促进人体的生长、发育和生殖,并且推动和调节全身的生理活动功能,是人体生命活动的原动力。

同时,在生殖过程中,医|学教育网搜集整理男女之精交合,则产生新的生命。

气,是人体生命活动的动力,是指肾精所化生之气、水谷精气和自然界之清气,三者共同组成人体的精气。

气还包括肾中所藏之精气,即肾精。

有形之精与无形之气,可以相互转化,即所谓“精气互化”。

神,指一切生物生命力的综合外在表现,还指人的精神意识思维活动。

历代中医学家都非常重视精气学说,把精、气、神称为人生“三宝”,创立了“精气神学说”。

所以说,精可化气,气可化精,精气互化;精气生神,精气养神,神有统摄精气的作用,故三者可分而不可离。

少腹逐瘀汤中配有温通下焦之小茴香、官桂、干姜,故温经止痛作用较强,主治血瘀少腹之痞块,月经不调、痛经。

少腹逐瘀汤中配有温通下焦之小茴香、官桂、干姜,故温经止痛作用较强,主治血瘀少腹之痞块,月经不调、痛经。

膈下逐瘀汤中配有香附、延胡索、乌药、枳壳等疏肝行气止痛药,故行气止痛作用较大,主治瘀血结于膈下,两胁及腹部胀痛有结块者。

血府逐瘀汤中配有行气开胸的枳壳、医|学教育网搜集整理桔梗、柴胡以及引血下的牛膝,故宣通胸胁气滞,引血下行指力较好,主治胸中瘀阻之证。

血府逐瘀汤【功用】活血祛瘀,行气止痛。

【主治】上焦瘀血,头痛胸痛,胸闷呃逆,失眠不寐,心悸怔忡,瘀血发热,舌质暗红,边有瘀斑或瘀点,唇暗或两目暗黑,脉涩或弦紧3妇人血瘀经闭不行,痛经,肌肤甲错,日晡潮热;以及脱疽、白疙,眼科云雾移睛、青盲等目疾。