百日咳杆菌毒素

- 格式:doc

- 大小:82.00 KB

- 文档页数:5

生物毒素的识别和应对生物毒素是生物界中广泛存在的一类物质,它们具有很强的毒性和致病性,对人类和动物的健康造成了极大的威胁。

如何准确地识别生物毒素,并有针对性地应对,是保障公共卫生安全的重要环节。

下面,就让我们深入了解生物毒素的识别与应对。

一、什么是生物毒素生物毒素是由生物体产生或分泌的一类有毒物质,主要通过口、鼻、眼、皮肤等途径进入人体,对人体产生危害。

生物毒素种类繁多,有些毒素是由某些细菌产生并分泌出来的,例如百日咳杆菌毒素、破伤风毒素等;有些毒素是由食物或水中的微生物产生的,例如常见的肉毒杆菌、志贺菌等;还有一些毒素是由植物、毒蛇、毒蟾等动物体内合成并分泌出来的,如蝎毒、蟾毒等。

二、生物毒素的作用机理生物毒素的毒性作用机理复杂多样,主要有以下几种:1. 破坏细胞膜:一些生物毒素可以破坏细胞膜,使细胞内物质外泄,导致细胞死亡。

2. 抑制酶活性:一些生物毒素可以与细胞内酶结合,并抑制其活性,使细胞代谢失调,引发不良反应。

3. 影响神经传导:一些生物毒素可以通过作用于神经传导系统,干扰神经信号传递,导致神经兴奋或抑制。

4. 模拟免疫反应:一些生物毒素可以模拟人体自身免疫反应,导致误识别,使免疫系统对正常细胞进行攻击。

三、如何识别生物毒素生物毒素的识别是一项非常关键的任务,它不仅能够为健康保驾护航,也可以为防范生物恐怖袭击打下基础。

传统的识别方法主要依靠生化分析、免疫学检验、核酸检测等技术手段,虽然这些方法有很高的灵敏度和特异性,但操作复杂、样品要求严格、时间耗费长、成本高的缺点也使其受到限制。

近年来,基于纳米技术、大数据、人工智能等新兴技术的生物毒素识别方法逐渐兴起。

例如,利用纳米生物传感器和量子点技术,可以实现对某些生物毒素的高灵敏度、实时、快速检测;借助大数据分析和挖掘技术,可以在短时间内发现和识别新型生物毒素引起的疫情。

四、生物毒素的应对措施针对不同类型的生物毒素,我们可以采取不同的应对措施,主要有以下几种:1. 接种疫苗:对某些会引起危害的生物毒素,我们可以通过接种相应的疫苗来提高人体的免疫力,进而预防相关疾病的发生。

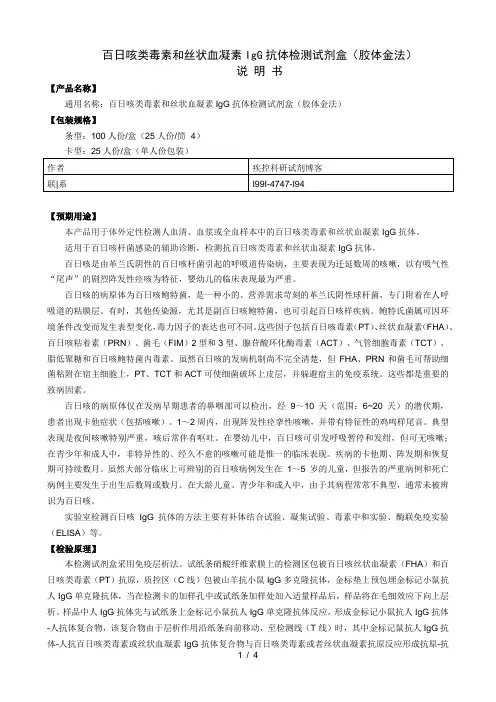

百日咳类毒素和丝状血凝素IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)说明书【产品名称】通用名称:百日咳类毒素和丝状血凝素IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)【包装规格】条型:100人份/盒(25人份/筒×4)【预期用途】本产品用于体外定性检测人血清、血浆或全血样本中的百日咳类毒素和丝状血凝素IgG抗体。

适用于百日咳杆菌感染的辅助诊断,检测抗百日咳类毒素和丝状血凝素IgG抗体。

百日咳是由革兰氏阴性的百日咳杆菌引起的呼吸道传染病,主要表现为迁延数周的咳嗽,以有吸气性“尾声”的剧烈阵发性痉咳为特征,婴幼儿的临床表现最为严重。

百日咳的病原体为百日咳鲍特菌,是一种小的、营养需求苛刻的革兰氏阴性球杆菌,专门附着在人呼吸道的粘膜层。

有时,其他传染源,尤其是副百日咳鲍特菌,也可引起百日咳样疾病。

鲍特氏菌属可因环境条件改变而发生表型变化,毒力因子的表达也可不同。

这些因子包括百日咳毒素(PT)、丝状血凝素(FHA)、百日咳粘着素(PRN)、菌毛(FIM)2型和3型、腺苷酸环化酶毒素(ACT)、气管细胞毒素(TCT)、脂低聚糖和百日咳鲍特菌内毒素。

虽然百日咳的发病机制尚不完全清楚,但FHA、PRN和菌毛可帮助细菌粘附在宿主细胞上,PT、TCT和ACT可使细菌破坏上皮层,并躲避宿主的免疫系统。

这些都是重要的致病因素。

百日咳的病原体仅在发病早期患者的鼻咽部可以检出,经9~10 天(范围:6~20 天)的潜伏期,患者出现卡他症状(包括咳嗽)。

1~2周内,出现阵发性痉挛性咳嗽,并带有特征性的鸡鸣样尾音。

典型表现是夜间咳嗽特别严重,咳后常伴有呕吐。

在婴幼儿中,百日咳可引发呼吸暂停和发绀,但可无咳嗽;在青少年和成人中,非特异性的、经久不愈的咳嗽可能是惟一的临床表现。

疾病的卡他期、阵发期和恢复期可持续数月。

虽然大部分临床上可辨别的百日咳病例发生在1~5 岁的儿童,但报告的严重病例和死亡病例主要发生于出生后数周或数月。

在大龄儿童、青少年和成人中,由于其病程常常不典型,通常未被辨识为百日咳。

百日咳疫苗WHO立场文件依据为各成员国提供卫生政策方面指导意见这一职责,世界卫生组织(WHO)就预防具有全球公共卫生影响的疾病的疫苗及联合疫苗问题,发布一系列定期更新的立场文件。

这些文件着重关注的是疫苗在大规模免疫规划中的使用。

范围有限的免疫接种(多为私营部门开展)对国家免疫规划来说是一个很好的补充,但不是这些政策文件的重点。

WHO的立场文件归纳了各相关疾病与疫苗的基本背景信息,并就如何在全球使用这些疫苗表明了WHO目前的立场。

这些文件在发布前经过WHO内部和外部众多专家的审阅,主要供各国的公共卫生官员和免疫规划管理人员使用。

不过,对这些立场文件感兴趣的还可能包括一些国际资助机构、疫苗生产企业、医学界和科学媒体。

结论根据百日咳疫苗领域的最新进展,WHO对1999年发布的百日咳疫苗立场文件进行了审核1。

虽然1999年的主要结论仍然有效,但对正文进行了一些修改,修改内容详见本文。

几十年来,在全世界范围内使用质量合格的百日咳疫苗对婴幼儿实施免疫规划来预防百日咳,是非常成功的。

对婴幼儿实施至少90%覆盖率的3针百白破疫苗(DTP)免疫仍然是世界范围内优先考虑的重要免疫程序,尤其在那些百日咳仍对婴幼儿健康存在严重危害的地方更应如此。

第一针DTP接种可早在6周龄时进行。

很多国家由于免疫规划的成功实施而使百日咳发病率显著降低,在这些国家应保证在基础免疫程序后1~6年,进行一针加强免疫。

加强免疫的最佳免疫时间以及是否需要再进行加强免疫,应根据流行状况决定,并应通过各国的国家规划进行评估。

全细胞百日咳疫苗(wP)和无细胞百日咳疫苗(aP)均有相似的高效性。

用wP进行基础免疫和一针加强免疫后保护力的持续时间估计为6~12年,与自然感染后的免疫保护力相似。

一些数据表明aP免疫接种后保护力的持续时间与wP 在同一时间范围内。

就严重不良反应的发生情况而言,虽然aP和wP疫苗具有同样高水平的安全性,但wP疫苗通常更多与轻度至中度不良反应相关;对青少年和成人来说,不推荐使用wP疫苗。

百日咳,百日咳的症状,百日咳治疗【专业知识】疾病简介百日咳(pertussis,whooping cough)是小儿常见的急性呼吸道传染病,百日咳杆菌是本病的致病菌。

其特征为阵发性痉挛性咳嗽,咳嗽末伴有特殊的吸气吼声,病程较长,可达数周甚至3个月左右,故有百日咳之称。

幼婴患本病时易有窒息、肺炎、脑病等并发症,病死率高。

近年来幼婴及成人发病有增多趋势。

疾病病因一、发病原因病原菌是鲍特菌属(Bordetella)中的百日咳鲍特菌(B.pertussis),常称百日咳杆菌。

已知鲍特菌属有四种杆菌,除百日咳鲍特菌外还有副百日咳鲍特菌(B.parapertussis)、支气管败血鲍特菌(B.bronchiseptica)和鸟型鲍特菌(B.avium)。

鸟型鲍特菌一般不引起人类致病,仅引起鸟类感染。

百日咳杆菌长约1.0~1.5μm,宽约0.3~0.5μm,有荚膜,不能运动,革兰染色阴性,需氧,无芽孢,无鞭毛,用甲苯胺蓝染色两端着色较深。

细菌培养需要大量(15%~25%)鲜血才能繁殖良好,故常以鲍-金(Border-Gengous)培养基(即血液、甘油、马铃薯)分离菌落。

百日咳杆菌生长缓慢,在35~37℃潮湿的环境中3~7天后,一种细小的,不透明的菌落生长。

初次菌落隆起而光滑,为光滑(S)型,又称I相细菌,形态高低一致,有荚膜和较强的毒力及抗原性,致病力强。

如将分离菌落在普通培养基中继续培养,菌落由光滑型变为粗糙(R)型,称Ⅳ相细菌,无荚膜,毒力及抗原性丢失,并失去致病力。

Ⅱ相、Ⅲ相为中间过渡型。

百日咳杆菌能产生许多毒性因子,已知有五种毒素:①百日咳外毒素(PT);是存在百日咳杆菌细胞壁中一种蛋白质,过去称作为白细胞或淋巴细胞增多促进因子(leukocytosis or lymphocyte promoting factor,LPE),组胺致敏因子(histamin sensitizing factor,HSF)、胰岛素分泌活性蛋白(insulin activating protein,IAP)。

生物毒素的种类和作用机制生物毒素是指由生物体内产生的毒性物质,其种类和作用机制千差万别。

它们可以影响人类和动植物的健康,并且在农业和食品安全上有着重要的意义。

本文将描述生物毒素的种类和作用机制,并探讨它们可能对健康和环境的影响。

1. 细菌毒素细菌毒素是指由细菌产生的有毒化合物,有些细菌毒素是在细菌生长和繁殖过程中产生的,如产气荚膜梭菌和猪链球菌等;还有一些细菌毒素则是通过细菌感染宿主体内而产生的,如大肠杆菌和葡萄球菌等。

细菌毒素的种类和作用机制各不相同,常见的几种类型包括:(1)内毒素:这种毒素主要产生于细菌死亡后,释放到宿主体内。

主要作用是引起炎症反应和休克,严重时可导致多器官功能衰竭和死亡。

(2)外毒素:这种毒素主要产生于细菌在宿主体外生长繁殖时,进入宿主体内。

细菌的外毒素分为两大类,一类是神经毒素,如肉毒杆菌产生的肉毒毒素;另一类是细胞毒素,如百日咳杆菌产生的百日咳毒素等。

细菌毒素对健康的影响十分广泛,包括引起炎症、发热、呕吐、腹泻、过敏反应、神经损伤、肝脏和肾脏损害等。

2. 真菌毒素真菌毒素是由真菌产生的有毒物质,长期接触真菌毒素常会导致急性或慢性中毒反应。

真菌毒素的种类和作用机制各不相同,常见的几种类型包括:(1)黄曲霉素:这种真菌毒素可以污染各种农作物和食品,包括小麦、玉米、花生等,会引起肝脏和肾脏的损伤,甚至导致肝癌。

(2)麦角毒素:这种真菌毒素存在于麦角菌和麦角菜等植物中,会引起舞蹈病等中毒反应,严重时会导致死亡。

(3)毒霉素:这种真菌毒素可以存在于各种农作物和食品中,会引起器官损伤、过敏反应、免疫抑制和癌症等。

真菌毒素对健康的影响也十分广泛,尤其是对农作物污染和食品安全造成的威胁,值得高度重视。

3. 植物毒素植物毒素是指由植物体内产生的毒性物质,有些植物毒素是为保护自身而产生的,有些则是因为环境原因引起的。

植物毒素的种类和作用机制各不相同,常见的几种类型包括:(1)阿托品:这种植物毒素存在于曼陀罗、颠茄等植物中,可以影响中枢神经系统的传导,引起意识模糊、幻觉、谵妄等症状。

百日咳疫苗的研发与创新技术百日咳,又称百日咳病毒性呼吸道感染,是一种由百日咳杆菌(Bordetella pertussis)引起的传染病。

该疾病主要通过飞沫传播,特点是咳嗽持续时间长,可出现剧烈的咳嗽发作,导致病患在恢复期间多次咳嗽,最长可达几个月。

百日咳对于婴儿和幼儿特别危险,因此疫苗的研发和创新技术对于控制和预防该疾病至关重要。

疫苗是预防疾病最有效的手段之一,百日咳疫苗的研发历经多年努力,不断进行技术创新。

最早的百日咳疫苗为整细菌苗,是以杀死的百日咳细菌制成的疫苗。

然而,这种疫苗在一些儿童身上引发了副作用,如高热和晕厥。

为了降低不良反应,研究人员开始转向改进疫苗的制备方法。

在上世纪50年代中期,科学家发现了百日咳毒素,这促使他们研发了新一代疫苗——破百日咳毒素疫苗(Pertussis toxin vaccine)。

这种疫苗通过灭活百日咳毒素的方式,降低了副作用的风险。

然而,虽然这种疫苗在控制百日咳方面取得了成功,但它仍然无法提供长久的免疫效果。

为了进一步改进疫苗的免疫持久性,科学家发展了无细胞百日咳疫苗(acellular pertussis vaccine)。

无细胞百日咳疫苗不使用整个百日咳菌细胞,而只使用百日咳的代表性成分,如百日咳毒素和表面蛋白。

这种疫苗在20世纪90年代普遍用于代替破百日咳毒素疫苗,大大减少了不良反应的发生率。

随着基因工程技术的发展,科学家们进一步推进了百日咳疫苗的创新。

脱细胞疫苗和白喉疫苗的结合研制了新一代的百日咳疫苗——含有百日咳毒素和白喉毒素的联合疫苗(DTaP)。

DTaP疫苗通过改变毒素的结构,使其更安全和有效。

而且,DTaP疫苗还可以预防破伤风和白喉,提供了更加全面的保护。

除了技术创新外,疫苗的研发还需要对病原体的流行特征和变异进行持续监测。

百日咳病原体具有一定的变异性,因此疫苗制备需要与流行株高度匹配。

否则,疫苗的效果可能会降低。

不断监测并调整疫苗配方是研发高效百日咳疫苗的关键所在。

痉挛毒素的名词解释痉挛毒素(Toxin)是一种由某些细菌产生的有害物质,通常能引起痉挛或组织损伤的毒素。

这些痉挛毒素可以通过不同的途径进入人体,如食物中的细菌感染、伤口感染等。

一旦进入人体,痉挛毒素会与人体的细胞发生相互作用,引发一系列的症状和疾病。

痉挛毒素的作用机制多样化,根据不同类型的痉挛毒素,其作用方式也各异。

一些痉挛毒素可以与神经细胞接触,干扰神经传导信号,导致细胞内钠、钾、钙等离子的不平衡,最终导致神经肌肉兴奋性增高,出现不自主的肌肉收缩,即痉挛。

这些痉挛毒素常常引发与神经系统相关的疾病,如肌肉痉挛、痉挛性瘫痪等。

另一些痉挛毒素则主要作用于组织细胞,使其发生变性、坏死或抑制细胞的正常功能。

这类痉挛毒素主要引发与组织损伤相关的疾病,如急性胃肠炎、溶血性疾病等。

一些常见的痉挛毒素包括破伤风杆菌分泌的破伤风毒素、肠道致病性大肠杆菌产生的肠毒素、百日咳菌分泌的百日咳毒素等。

这些痉挛毒素可以通过各种途径进入人体,中毒的潜在危害不容忽视。

破伤风毒素是破伤风杆菌分泌的一种神经性毒素,它主要通过伤口进入人体。

破伤风毒素可随着神经传递到达中枢神经系统,并抑制抑制性神经递质γ-氨基丁酸(GABA)的释放,导致肌肉持续性收缩,引发破伤风。

破伤风是一种严重的疾病,患者常常表现出肌肉僵硬、呼吸困难等症状,病情严重时可能导致死亡。

肠毒素是肠道致病性大肠杆菌(E. coli)产生的一种痉挛毒素,常常通过食物中的细菌感染进入人体。

肠毒素与肠黏膜细胞结合,干扰细胞内的正常功能,导致细胞变性、坏死,并引发急性胃肠炎等疾病。

患者表现出腹痛、腹泻、呕吐等症状,严重时还可能导致脱水和电解质紊乱。

除了上述的具体痉挛毒素外,还有许多其他类型的痉挛毒素也对人类健康构成威胁。

世界各地的科学家们正在努力研究和防治痉挛毒素相关的疾病。

通过深入了解不同类型的痉挛毒素的作用机制,科学家们可以发展出更好的预防和治疗策略,减少中毒的风险。

总而言之,痉挛毒素是由某些细菌产生的有害物质,可以引发不同类型的疾病。

白喉毒素机制

白喉是由百日咳杆菌(Bordetella pertussis)引起的高度传染性呼吸道感染病。

百日咳杆菌产生的毒素是一种蛋白质毒素,被称为白喉毒素。

白喉毒素的作用机制可以分为三个方面:

1. 抑制细胞外信号转导

白喉毒素会抑制cAMP依赖性信号转导途径,导致细胞内cAMP水平降低。

cAMP是一个重要的信号分子,在细胞外界信号转导的过程中发挥重要作用。

cAMP的减少会导致由cAMP 刺激的信号途径的停滞,细胞外界信号的传递也会被阻碍。

2. 抑制免疫细胞的功能

白喉毒素可以抑制激活和增殖T淋巴细胞,影响免疫系统的正常功能。

白喉毒素通过特定受体入侵淋巴细胞,在细胞内干扰细胞增殖。

此外,毒素会产生过量的细胞因子,导致免疫细胞的增生和活化。

3. 毒素攻击细胞膜

白喉毒素可以攻击细胞膜,引起细胞死亡。

毒素进入细胞后,会在内侵入宿主细胞引起细胞死亡,引发炎症反应,使细胞受损。

这些机制共同导致白喉毒素引起的一系列症状,包括发热、呼吸困难、持续性咳嗽、喉部积液等。

这些症状主要是由于细胞死亡后,死亡细胞的内容物释放出来导致的,同时还有毒素产生的一种毒素反应,会影响患者的免疫功能,导致患者容易感染其他病原体。

百日咳杆菌毒素自从1909年发现百日咳杆菌对热不稳定毒素(heat-labile toxin, HLT)或称皮肤坏死毒素后,百日咳杆菌的活性物质不断被分离和提纯,其中与致病有关的物质陆续被发现。

与百日咳杆菌致病有关的物质除荚膜外,尚有百日咳杆菌的菌毛成分、内毒素(endotoxin)、百日咳毒素(pertussis toxin, PT)和腺苷酸环化酶/溶血毒素(adenylate cyclase/hemolysin toxin, ACT)等:内毒素即百日咳杆菌脂多糖(LPS);百日咳毒素由于其多重作用而有不同的命名,如因能提高小鼠对组织胺、5-羟色胺等的敏感性而被称作组织胺敏感因子(histamine-sensitizing factor, HSF),因能促进白细胞、淋巴细胞增生又被称作白细胞增生因子或称淋巴细胞增生因子(leukocytosis promoting factor, LPF),因能使百日咳杆菌粘附于呼吸道纤毛上而使细胞损伤导致阵发性咳嗽又被称作气管细胞毒素(tracheal cytotoxin, TCT);ACT能促进巨噬细胞内的cAMP增加而抑制巨噬细胞功能,而且此环化酶毒素又能活化胰岛B细胞导致大量胰岛素分泌而有被称作胰岛素活化蛋白(islets-activating protein, IAP);百日咳杆菌有菌毛血凝素(fimbrial hemagglutinin, FHA)和白细胞增生因子-血凝素(lymphocytosis-promoting factor hemagglutinin, LPF-HA),使病人淋巴细胞增多,两者对小鼠均有免疫保护活性。

近年对百日咳杆菌的研究热点主要集中在调控百日咳毒素表达的天然启动子和百日咳疫苗的研制上。

现将起主要毒素及疫苗的研究进展分述如下。

一.内毒素(1-3)百日咳杆菌脂多糖又称耐热毒素,是百日咳杆菌的被膜成分。

与其他细菌的内毒素同样,其介导活性的主要部分为LPS的类脂A(lipid A)结构。

1.化学性质早期采用热酚/水法提取百日咳杆菌的LPS(Westphal et al, 1952),以后有人用超速离心进行纯化并用各种蛋白酶处理以得到高纯度的LPS,各种不同菌株获得的LPS产量为6~34mg/g细菌干重。

百日咳杆菌内毒素的主要特征是含有两种不同成分的LPS,分别称作LPS-Ⅰ和LPS-Ⅱ。

LPS-Ⅰ和LPS-Ⅱ两者比例为2:3。

两组分均存在于百日咳Ⅰ相菌和部分Ⅳ相菌。

这两组分的差别在于分子的类脂部分不同,一种分子的类脂连着2-3个脂肪酸而另一种含有3-5个脂肪酸,而且脂肪酸的组成也较特殊,含有罕见的2-甲基-3-羟基葵酸和2-甲基-2-羟基四葵酸,其他的成分如磷酸盐、葡萄糖胺、四葵酸、3-羟基四葵酸和3-羟基葵酸大致一致。

类脂部分与多糖以3-脱氧-2-辛酮糖酸(KDO)分子相连,但KDO分子在两种LPS 中磷酸化程度不同。

将百日咳杆菌LPS用4mol/L HCl在100℃水解,得到一种含分支的三糖,即4-O-(2-氨基-2-脱氧-α-D-吡喃葡萄糖基)-6-O-(2-氨基-2-脱氧-α-D-吡喃半乳糖基尿嘧啶)-D-吡喃葡萄糖。

此分子皆存在于两种LPS中。

用质谱法精确测定百日咳杆菌LPS的类脂部分的分子量,结合31P-NMR的结果推断的百日咳杆菌类脂A的结构见图1。

2.百日咳杆菌LPS的毒性百日咳杆菌LPS具有明显的致热原性、Shwartzman反应、佐剂活性并具有增强对感染的非特异抵抗力活性等,现将百日咳杆菌LPS的活性小结于表1。

表1 百日咳杆菌LPS的生物学活性试验方法结果小鼠体重增长试验(18-20g 小鼠)注射24h,体重改变的最大剂量为1.07μg家兔热原性试验2μg/kg剂量,最大平均升高温度为2℃家兔局部Shwartzman反应阳性反应的敏感剂量介于12.5-200μg保护反应:诱导小鼠对伤寒、大肠杆菌、肺双、绿脓杆菌和金葡菌感染的非特异性抵抗力(LPS和各菌攻击,相隔3天)LPS剂量在12.5-200μg,对所有攻击菌具有显著保护作用,最大保护作用是对肺双,最弱保护作用是对绿脓佐剂作用:在流感病毒疫苗对小鼠的佐剂活性抗病毒血凝素抗体年度增高2.5倍二.对热不稳定毒素(4)百日咳杆菌培养于合适的固体或液体培养基中,从陈旧培养基的上清液或新鲜收集的百日咳杆菌破碎后离心所得的上清即可得到HLT。

1.HLT的理化性质在不同型分离得到的HLT含量和毒性不一,光滑型新分离培养物含有较大量毒素,而小菌落变种具有高度毒性。

从新鲜细菌破碎提取的HLT毒性较强。

提取的流程如下:6% NaCl洗下培养于马铃薯甘油血培养基的百日咳杆菌→35℃干燥3天→与NaCl结晶混合磨成粉→高速离心→DEAE-纤维素吸附,在pH值7.1下0-1mol/L NaCl梯度洗脱→硫酸铵盐析活性组分再溶即得到高度纯化的HLT纯化的HLT为蛋白质,存在于细菌的细胞壁,超速离心在1.4S,分子量约为89Kd,含14.6%的氮和1.4%还原糖,无脂类和磷酸根,能被胰蛋白酶消化,但不被DNA酶或RNA酶消化。

纯化的HLT最小致死量为6-10μg/小鼠,对豚鼠的最小皮肤坏死剂量为0.01μg 。

HLT在5-22℃保存于水溶液两天,活性就尚失25%,37℃两天或40℃9小时95%的毒性消失,因此称作对热不稳定毒素。

利用这一性质,可以在37℃用0.3%的福尔马林脱毒制备类毒素。

干燥的HLT的毒性相对较稳定,保存于50%葡萄糖或蔗糖也可保持稳定性,但碱性有利于毒素的破坏。

2.HLT的毒性与致病性HLT为一种高度毒性蛋白,其毒性在体内及体外均可损伤各种组织,能引起气管和支气管纤毛上皮细胞炎症和坏死,在百日咳致病上具有重要意义。

用纯化的HLT给豚鼠和小鼠腹腔或静脉内注射,肝脏、脾脏和肾脏出现明显坏死、充血、出血和退行性变。

将粗提的HLT感染绵羊、猪和鸡,也引起皮肤坏死,其毒性反应和家兔与豚鼠试验相似。

典型者,当小鼠注入HLT后,脾脏苍白和明显萎缩,在7天内脾脏平均重量自51mg降至13mg,组织学检查末发现红髓,仅有少许脾小体,在小体之间空隙充满结缔组织,淋巴细胞大量减少,肝脏的重量也减少并出现轻度细胞萎缩,腹腔伴有腹水。

HLT能直接作用于呼吸中枢,提高吸气和呼气反射中枢的兴奋性。

HLT对体外培养组织细胞有杀伤作用,如HeLa细胞、鸡胚肺上皮细胞、原代鼠胚及KB细胞具有杀伤作用。

HLT对神经组织的作用表现在:注射少量毒素于豚鼠、小猫或小狗脑内或脑膜中,引起动物惊厥和大脑损伤的症状,豚鼠通常在5-24小时内死亡。

典型的组织学变化是:脑细胞发生水肿,脑膜血管周围、神经组织和脑室等都有白细胞浸润,细胞核变化,胞浆颗粒性物质减少和空泡形成。

3.HLT的免疫性先前认为HLT无抗原性,后来证实HLT粗制品经福尔马林脱毒后,能使儿童和实验动物产生抗体,该抗体能中和HLT皮肤坏死作用和致死活性。

HLT不易在体内显示抗原性的原因可能是HLT为弱抗原性,容易在动物体内被破坏,尤其脾或淋巴结阻止毒性作用不能刺激抗体产生,且HLT与菌细胞浆内结合,致使不能很好刺激机体产生抗体,如用类毒素,则能刺激机体产生抗体。

用HLT抗毒素能保护小鼠腹腔内百日咳杆菌的攻击,而免死于毒血症;抗毒素对鼻内攻击百日咳杆菌而至的动物肺部感染也有保护作用;但用百日咳杆菌攻击小鼠脑内则无保护作用。

这些结果致使百日咳杆菌HLT的保护性抗原研究尚未得出定论,但大多数人认为百日咳的抗度免疫极为重要,在制备疫苗苗时应该含有HLT类毒素。

三.百日咳毒素(PT)(5-14)由于以前提取和制备的差别以及百日咳毒素的多种生物学活性,致使百日咳毒素有许多别名。

现在从基因的角度已经清楚,百日咳毒素是6个亚基组成的蛋白复合物,但只有5个亚单位,即S1、S2、S3、S4、S5之间的比例为1:1:1:2:1而形成6个亚基的复合物,分子量为105Kd。

1.PT的制备与纯化PT在先前用不同的纯化方法得到后,在某方面观察到效果而被命名为不同的名称。

这里介绍Munoz等(1981)的方法,这一方法相比较而言得到较纯的PT,而其他的方法要么太粗或者把6个亚基给将解了。

将百日咳杆菌培养于Stainer和Scholte综合液体培养基中,经36℃孵育5天,除去菌细胞的上清液用冰醋酸调pH至6.5,然后每升中加入0.5g/ml的ZnCl220 ml,离心收集沉淀物,按上清也量每升加入10%Na2HPO4溶液37ml,使Zn-蛋白复合物溶解,离心取沉淀,用50mmol/L的Tris-HCl NaCl 缓冲液pH8.0(TNB)37ml抽提两次以上,混合抽提液,以5mmol/L Tris-HCl pH8.0 16ml连续透析3次,进一步离心收集沉淀物,再以0.1mol/L焦磷酸钠pH10.5提取,其抽提物再以低pH的TNB等容积稀释,未溶的沉淀物再按上述方法提取两次以上。

将此含有PT的抽提物进行Sepharose CL-6B(2.5×90cm)层析,收集各组分,真空超速离心,所得的活性部分在通过生物凝胶-A0.5M过柱,过柱的活性部分混合在离心浓缩,置2-5℃经2-3周,PT结晶。

2.PT的活性以上述结晶的PT给CFW小鼠腹腔所得到的活性如表2。

表2 PT注射CFW小鼠后的主要活性血凝反应5300U/mg组织胺致敏0.5ng(50%致敏剂量)增高胰岛素浓度2ng增高血管渗透性0.5ng增高抗体应答0.1ng白细胞增生作用8-40ng毒性反应(小鼠腹腔)546ng超急性实验性过敏性脑脊髓炎(Lewis大鼠)20ng在观察PT所致的炎症反应时,Munoz等(1984)用PT与福氏完全佐剂或不完全佐剂分别注射小鼠,结果发现:当小鼠足垫注入福氏完全佐剂和静脉注入PT后,足垫炎症反应发展显著,而不注入PT的小鼠足垫肿胀不明显。

上述结果提示PT能显著增强福氏佐剂引起的炎症反应,重要有单核细胞浸润。

同年他们发现小鼠实验性过敏性脑脊髓炎的发生可由于PT的作用而加强。

PT能诱导低蛋白血症和增高皮肤和骨骼肌毛细血管渗透性。

小鼠静注PT后,在第一天和第十天采血,正常小鼠血浆蛋白浓度为6.02±0.06g/100ml,而试验鼠为5.19±0.07g/100ml。

血浆蛋白减低的主要是白蛋白,可能与PT使皮肤血管渗透性增高和骨骼肌血管渗透性增高所致。

3.PT的免疫性与致病性现在基本已确认PT是百日咳杆菌最重要的毒力因子。

早期的实验已经证实(V ogel等,1985):PT在百日咳杆菌感染早期可抑制免疫应答,可认为它是通过免疫抑制机理即阻碍初次抗体(IgM)应答,有利于病菌的感染和发展。

初次抗体应答的抑制是由PT刺激Lyt2+淋巴细胞(抑制性/细胞毒性淋巴细胞),特别是Ts淋巴细胞增殖的结果。