1、2中医儿科总论

- 格式:pptx

- 大小:3.05 MB

- 文档页数:118

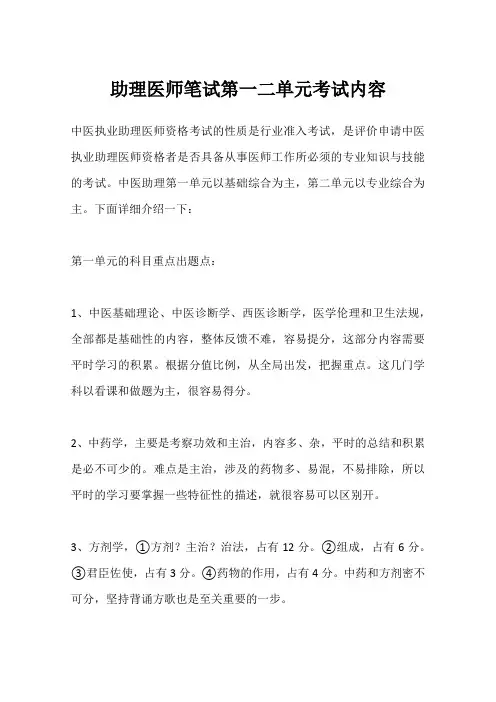

助理医师笔试第一二单元考试内容中医执业助理医师资格考试的性质是行业准入考试,是评价申请中医执业助理医师资格者是否具备从事医师工作所必须的专业知识与技能的考试。

中医助理第一单元以基础综合为主,第二单元以专业综合为主。

下面详细介绍一下:第一单元的科目重点出题点:1、中医基础理论、中医诊断学、西医诊断学,医学伦理和卫生法规,全部都是基础性的内容,整体反馈不难,容易提分,这部分内容需要平时学习的积累。

根据分值比例,从全局出发,把握重点。

这几门学科以看课和做题为主,很容易得分。

2、中药学,主要是考察功效和主治,内容多、杂,平时的总结和积累是必不可少的。

难点是主治,涉及的药物多、易混,不易排除,所以平时的学习要掌握一些特征性的描述,就很容易可以区别开。

3、方剂学,①方剂?主治?治法,占有12分。

②组成,占有6分。

③君臣佐使,占有3分。

④药物的作用,占有4分。

中药和方剂密不可分,坚持背诵方歌也是至关重要的一步。

第二单元的科目重点出题点:1、内外妇儿科侧重出题点:①方剂,占有分值大概在30分左右。

出题方式以给出证型判断方剂为主,或者是给出方剂让判断对应的疾病,这样难度相对来说就增加了。

②治法、治则,占有15分左右,以治法为主。

A1型题给出证型判断治法,A2型题主要是给出病例确立治法。

③判断证候,占有10分左右。

根据题干判断属于哪种证型,相对来说比较简单,只要有扎实的中诊基础,是很容易做出来的,也是重要的提分项。

④判断疾病,给出疾病的特点,判断疾病,占有5分左右,以外科和儿科为主医学|教育网。

⑤主症特点,占有10分左右,通过题干提供的疾病或者证型,选择对应的临床表现,这部分内容与证型的判断和疾病的特点是密不可分的。

⑥病变脏腑或者病位,占有5分,需要理解的基础上硬性记忆。

同时外科还会考察手术治疗。

⑦病因,3分左右。

⑧其他。

2、针灸学出题侧重点:①疾病治疗的主穴和配穴,将近占有20分,以中风、崩漏、胃痛、牙痛、眩晕、面瘫、感冒、呕吐、便秘为主。

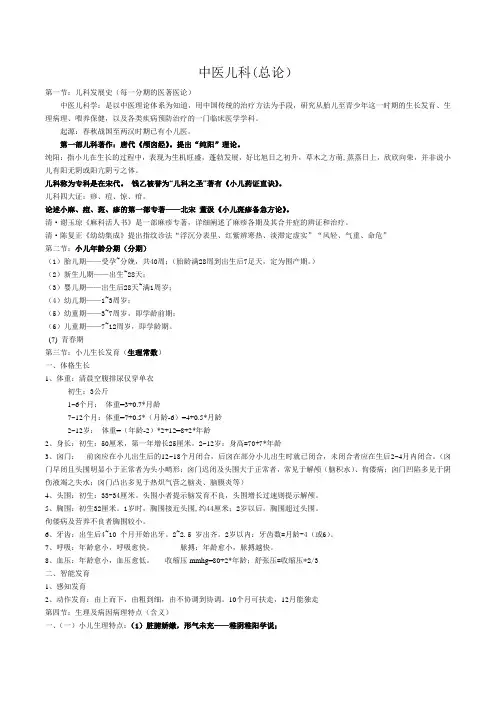

中医儿科(总论)第一节:儿科发展史(每一分期的医著医论)中医儿科学:是以中医理论体系为知道,用中国传统的治疗方法为手段,研究从胎儿至青少年这一时期的生长发育、生理病理、喂养保健,以及各类疾病预防治疗的一门临床医学学科。

起源:春秋战国至两汉时期已有小儿医。

第一部儿科著作:唐代《颅囟经》。

提出“纯阳”理论。

纯阳:指小儿在生长的过程中,表现为生机旺盛,蓬勃发展,好比旭日之初升,草木之方萌,蒸蒸日上,欣欣向荣,并非说小儿有阳无阴或阳亢阴亏之体。

儿科称为专科是在宋代。

钱乙被誉为“儿科之圣”著有《小儿药证直诀》。

儿科四大证:痧、痘、惊、疳。

论述小麻、痘、斑、疹的第一部专著——北宋董汲《小儿斑疹备急方论》。

清·谢玉琼《麻科活人书》是一部麻疹专著,详细阐述了麻疹各期及其合并症的辨证和治疗。

清·陈复正《幼幼集成》提出指纹诊法“浮沉分表里、红紫辨寒热、淡滞定虚实”“风轻、气重、命危”第二节:小儿年龄分期(分期)(1)胎儿期——受孕~分娩,共40周;(胎龄满28周到出生后7足天,定为围产期。

)(2)新生儿期——出生~28天;(3)婴儿期——出生后28天~满1周岁;(4)幼儿期——1~3周岁;(5)幼童期——3~7周岁,即学龄前期;(6)儿童期——7~12周岁,即学龄期。

(7) 青春期第三节:小儿生长发育(生理常数)一、体格生长1、体重:清晨空腹排尿仅穿单衣初生:3公斤1~6个月:体重=3+0.7*月龄7~12个月:体重=7+0.5*(月龄-6)=4+0.5*月龄2~12岁:体重=(年龄-2)*2+12=8+2*年龄2、身长:初生:50厘米,第一年增长25厘米。

2~12岁:身高=70+7*年龄3、囟门:前囟应在小儿出生后的12~18个月闭合,后囟在部分小儿出生时就已闭合,未闭合者应在生后2~4月内闭合。

(囟门早闭且头围明显小于正常者为头小畸形;囟门迟闭及头围大于正常者,常见于解颅(脑积水)、佝偻病;囟门凹陷多见于阴伤液竭之失水;囟门凸出多见于热炽气营之脑炎、脑膜炎等)4、头围:初生:33-34厘米。

总论一、中医儿科学发展简史1、张仲景《伤寒杂病论》:以六经辨证论治外感病、以脏腑辨证论治杂病,对后世儿科学辨证论治体系的形成产生了重要的影响2、西汉名医淳于意:记录了儿科最早的医案3、隋唐时期:专设少小科4、唐代孙思邈:《备急千金要方》《千金翼方》将妇人、小儿方列于卷首5、《颅囟经》:最早的儿科专著,提出婴幼儿体属“纯阳”的观点6、“儿科之圣”钱乙:《小儿药证直诀》其学术观点1)小儿生理病理特点为“脏腑柔弱、易虚易实、易寒易热”2)四诊中尤重望诊3)首创儿科五脏辨证体系,提出心主惊、肝主风、脾主困、肺主喘、肾主虚4)善于化裁古方(如六味地黄丸)、研制新方7、明代万全:1)著有《育婴家秘》、《幼科发挥》、《痘疹心法》等2)倡导“育婴四法”,即“预养以培其元,胎养以保其真,蓐养以防其变,鞠养以慎其疾”3)提出“三有余,四不足”的小儿生理病理学说:阳常有余、阴常不足,肝常有余、脾常不足,心常有余、肺常不足、肾常不足4)治疗上重视保护胃气8、谢玉琼《麻科活人全书》:麻疹专著,首次提出“肺炎喘嗽”的名称9、吴瑭《温病条辨•解儿难》:提出“稚阳未充,稚阴未长”的小儿生理特点二、小儿年龄分期1、胎儿期:从男女生殖之精相合而受孕,直至分娩断脐围生期:胎龄满28周至出生后7足天2、新生儿期:从出生后脐带结扎开始,至生后满28天3、婴儿期:出生28天后至1周岁4、幼儿期:1~3周岁5、学龄前期:3~7周岁,也称幼童期6、学龄期:7周岁后至青春期来临7、青春期:受地区、气候、种族等影响,有一定的差异三、小儿生长发育1、体重:一岁以上体重(kg)= 8 + 2 * 年龄2、变蒸学说:变蒸是古代医家阐述婴幼儿生长发育规律的一种学说,始见于西晋王叔和的《脉经》四、生理及病因病理特点1、生理特点(一)脏腑娇嫩,形气未充(二)生机蓬勃,发育迅速(《颅囟经》将小儿这种生理特点概括为“纯阳”)2、病理特点(一)发病容易,传变迅速小儿为病传变迅速的病理特点,主要表现在寒热虚实的迅速转化较成人突出,也即易虚易实、易寒易热(二)脏气清灵,易趋康复五、儿科诊法概要1、望诊(一)察舌1)舌起粗大红刺,状如草莓者,常见于猩红热2)舌苔花剥,状如地图,时隐时现,经久不愈,多为胃之气阴不足所致3)舌苔厚腻垢浊不化,状如霉酱,伴便秘腹胀者,为宿食内积,中焦气机阻滞(二)察口1)面颊潮红,唯口唇周围苍白,是猩红热征象2)两颊黏膜有针尖大小的白色小点,周围红晕,为麻疹黏膜斑(三)察二便婴幼儿大便呈果酱色,伴阵发性哭闹,常为肠套叠(四)察指纹1)小儿指纹是指食指桡侧的浅表静脉,分三关。

医师考试儿科知识点总结儿科是医学的一个重要分支,主要专注于儿童生长、发育、疾病的预防和治疗。

医师考试中的儿科知识点涉及到儿童生理、疾病的诊断与治疗、营养、生长发育等方面。

下面就儿科知识点做一个总结,供医师考试备考之用。

1. 儿童生长发育儿童生长发育是儿科重要的观察指标。

医师需要了解正常儿童生长曲线,熟悉儿童生长发育的特点,如自闭症儿童生长发育异常等。

医师还需要掌握如何进行生长发育评估,如何分析生长发育异常的原因,并制定相应的干预措施。

2. 儿童常见疾病儿科最常见的疾病包括呼吸道感染、腹泻、发热、皮肤病等。

医师需要对这些常见疾病的病因、病理生理、临床表现、诊断和治疗方法有所了解。

例如,医师需要了解适时预防接种对呼吸道感染的控制作用,了解腹泻的分类及治疗方法,了解发热疾病的常见原因和体温调节机制。

3. 新生儿保健新生儿保健是儿科的重点内容之一。

医师需要了解新生儿生理黄疸、新生儿呼吸窘迫综合征、新生儿感染等常见疾病的诊断和治疗方法。

同时还需要了解新生儿喂养、睡眠、母乳喂养等方面的知识,指导新生儿的家庭护理。

4. 儿童常见过敏性疾病过敏性疾病在儿科中占据重要地位。

包括变态反应性鼻炎、哮喘、食物过敏等。

医师需要对这些疾病的病因、临床表现、诊断和治疗方法有所了解,能够进行综合诊疗和妥善处理。

5. 儿童营养儿童营养对其生长发育至关重要,医师需要了解儿童各个年龄段的营养需求及补充方法,引导家长科学合理地进行儿童膳食安排,预防各种膳食过敏及缺乏症。

6. 儿科急救知识儿科急救知识是医师的基本功。

包括窒息、溺水、中毒、外伤等急重症处理。

医师需要了解婴幼儿窒息的处理方法及预防措施,了解儿童溺水的紧急救助措施,了解常见的儿童中毒原因及相应的处理方法。

7. 儿科心理学儿科心理学主要是关于儿童情绪、认知和行为发展的研究。

医师需要了解儿童的心理发展规律,了解儿童的主要心理问题及处理方法,能够进行相应的儿童心理危机干预。

以上就是儿科知识点的一个大致总结。

中医儿科总论第一节:儿科发展史(每一分期的医著医论)中医儿科学:是以中医理论体系为知道,用中国传统的治疗方法为手段,研究从胎儿至青少年这一时期的生长发育、生理病理、喂养保健,以及各类疾病预防治疗的一门临床医学学科。

起源:春秋战国至两汉时期已有小儿医。

第一部儿科著作:唐代《颅囟经》。

提出“纯阳”理论。

纯阳:指小儿在生长的过程中,表现为生机旺盛,蓬勃发展,好比旭日之初升,草木之方萌,蒸蒸日上,欣欣向荣,并非说小儿有阳无阴或阳亢阴亏之体。

儿科称为专科是在宋代。

钱乙被誉为“儿科之圣”著有《小儿药证直诀》。

儿科四大证:痧、痘、惊、疳。

论述小麻、痘、斑、疹的第一部专著——北宋董汲《小儿斑疹备急方论》。

清·谢玉琼《麻科活人书》是一部麻疹专著,详细阐述了麻疹各期及其合并症的辨证和治疗。

清·陈复正《幼幼集成》提出指纹诊法“浮沉分表里、红紫辨寒热、淡滞定虚实”“风轻、气重、命危”第二节:小儿年龄分期(分期)(1)胎儿期——受孕~分娩,共40周;(胎龄满28周到出生后7足天,定为围产期。

)(2)新生儿期——出生~28天;(3)婴儿期——出生后28天~满1周岁;(4)幼儿期——1~3周岁;(5)幼童期——3~7周岁,即学龄前期;(6)儿童期——7~12周岁,即学龄期。

(7) 青春期第三节:小儿生长发育(生理常数)一、体格生长1、体重:清晨空腹排尿仅穿单衣初生:3公斤1~6个月:体重=3+0.7*月龄7~12个月:体重=7+0.5*(月龄-6)=4+0.5*月龄2~12岁:体重=(年龄-2)*2+12=8+2*年龄2、身长:初生:50厘米,第一年增长25厘米。

2~12岁:身高=70+7*年龄3、囟门:前囟应在小儿出生后的12~18个月闭合,后囟在部分小儿出生时就已闭合,未闭合者应在生后2~4月内闭合。

(囟门早闭且头围明显小于正常者为头小畸形;囟门迟闭及头围大于正常者,常见于解颅(脑积水)、佝偻病;囟门凹陷多见于阴伤液竭之失水;囟门凸出多见于热炽气营之脑炎、脑膜炎等)4、头围:初生:33-34厘米。

中医儿科学专业学什么中医儿科学专业是指为了培养掌握中医儿科理论和中医儿科临床技能的专业人才,以提供中医药服务为主,并具备儿科医学基本理论和基本技能的人才培养目标。

下面将介绍中医儿科学专业需要学习的内容。

1. 基础理论知识中医儿科学专业的学习首先需要掌握中医基础理论知识,包括中医学的基本概念、中医学的理论体系、中医药疾病学等。

同时,还需要学习儿科学的基础理论知识,包括儿科学的基本概念、儿科学的发展历程、儿科学的疾病分类等。

2. 儿科疾病诊治技能中医儿科学专业的学习还需要掌握儿科疾病的诊断和治疗技能。

学生需要学习儿科疾病的病因病机、病情判断和辨证施治等内容,熟悉儿科疾病的常见病、多发病和疑难病的诊断和治疗方法。

3. 中医药治疗技能中医儿科学专业的学习还需要熟悉中医药的治疗方法。

学生需要学习中医药的基本理论、中药的使用和配伍原则,以及中医药的疗效评估和药物安全性等。

此外,学生还需要学习针灸推拿和其他中医疗法在儿科疾病中的应用。

4. 临床实践中医儿科学专业的学习需要进行临床实践。

学生需要参与医院儿科临床工作,观察并参与实际病例的诊疗过程,掌握儿科疾病的诊断和治疗技巧。

通过临床实践,学生可以提升自己的临床经验和技能。

5. 科研能力培养中医儿科学专业的学习还需要培养科研能力。

学生需要了解科学研究的基本流程和方法,学习科研文献的检索和阅读,掌握数据统计和分析的方法。

通过开展科研项目和撰写科研论文,学生可以提高自己的科研水平。

6. 专业素养培养中医儿科学专业的学习还需要培养学生的专业素养。

学生需要学习中医伦理道德规范,培养良好的职业道德和职业操守。

同时,学生还需要了解中医药政策法规和相关规范,熟悉中医药的发展动态。

总结起来,中医儿科学专业学习内容包括基础理论知识的学习、儿科疾病诊治技能的掌握、中医药治疗技能的熟悉、临床实践的参与、科研能力的培养以及专业素养的培养。

这些内容可以帮助学生成为掌握中医儿科学理论和临床技能的专业人才。

确有专长综述之中医儿科模板

中医儿科作为中医学中的一个重要分支,专门研究儿童的保健、疾病防治以及康复治疗。

本文将从中医儿科的基础理论、诊疗技术、中西医结合治疗等方面进行综述,为相关医务工作者提供参考。

一、基础理论

中医儿科的基础理论主要包括:中医基础理论、儿科常识和中

医儿科专业知识。

其中,养生学说是中医基础理论中的重要组成部分,其核心思想是“先养人后治病”;儿科的基础理论则主要涉及儿

童生长发育、儿童心理和行为发展等方面;而中医儿科专业知识则

主要涉及儿童体质辨识、病因病机辨析、诊断疗法和药物应用等方面。

二、诊疗技术

中医儿科的诊疗技术主要包括望、闻、问、切四诊和针灸、草药、推拿等治疗方法。

其中,四诊是中医诊断的基本方法,包括望诊、闻诊、问诊和切诊,可以检查儿童的脏腑功能以及病理变化;

而针灸、草药、推拿等治疗方法则是中医儿科的常用疗法,不同的

治疗方法针对不同的症状和疾病进行治疗。

三、中西医结合治疗

中西医结合治疗是中医儿科的发展方向之一,中医和西医可以在病情严重、病情进展或合并症等情况下相互补充,从而实现病情的最佳治疗效果。

在实践中,对于一些疑难病症,结合采用中西医治疗方法可以获得更好的疗效,提高治疗质量。

总之,中医儿科是中西医结合治疗的代表性领域,其综合治疗效果受到广泛关注。

本文概述了中医儿科的基础理论、诊疗技术和中西医结合治疗等方面,希望对相关医务工作者提供帮助。

第七章儿科辨证论治特点〔自学时数〕2学时〔面授时数〕1学时〔目的要求〕1.掌握儿科“五脏证治”的辨证论治体系;掌握儿科治疗用药特点及内治法。

2.熟悉儿科疾病的外治法。

3.了解儿科疾病的针灸、推拿等其他疗法。

本章所述,为儿科辨证的纲领及治疗儿科疾病的13种内治法、15种外治法及其他疗法,并述明了辨证与论治的特点,所以,称之“儿科辨证论治特点。

”儿科辨证以钱乙首创的“五脏证治”为准绳,儿科疾病的治疗用药要审慎、果敢而又要中病即止,针对儿科各种疾病,可采用内治、外治、针灸、推拿等方法。

学习本章内容,应从掌握儿科辨证论治的基本方法入手,结合小儿生理病理特点,进一步理解并掌握儿科辨证论治的特点。

同时,要熟悉儿科疾病的内治法与外治法,学习这些治法的重点是掌握其适应证与代表性方药或操作方法。

小儿由于其生理病理特点,在辨证论治中亦有其特点,除一般运用六经、八纲,卫气营血和三焦辨证等方法,基本和成人相同外,前人还根据小儿机体的特点,创立了“五脏证治”的辨证论治体系。

主要通过四诊搜集证候,按五脏所主加以分析归纳,对临床辨证有一定的帮助。

其法首先见于钱乙的《小儿药证直诀》,以后张洁古、万密斋、王肯堂等各有所补充。

兹综合如表1:表1 五脏辨证纲要五脏所主本病色诊脉象辨证性能表现肝风惊叫、直视、呵欠、项强、抽搐青弦寒:目珠青、手足挛缩,厥冷,呕涎热:目赤,烦闷、口中气热,手足乱动,甚则抽搐实:目直视、惊叫,颈项强急,甚则身反折强直虚:咬牙,多呵欠,徐徐瘈疭常有余第一节五脏辨证五脏所主本病色诊脉象辨证性能表现心惊热心悸,壮热,哭叫,渴饮,手足动摇。

神乱不安赤数寒:形寒肢冷,心区憋闷,气短热:目赤,壮热,口中气热,喜饮,欲就冷,手足烦扰实:壮热,烦渴,哭叫,喜仰卧或昏睡,发惊搐虚:神疲,气短,自汗,卧而动悸不安为火为热五脏所主本病色诊脉象辨证性能表现脾湿体重、困倦,多睡,不思饮食,泄泻迟(缓)寒:腹胀,便溏,嗜卧,肢倦热:目内黄,腹胀,口臭,便秽,尿黄实:腹胀痛,矢气臭秽,身热饮水,泄泻黄赤虚:怠惰嗜卧,四肢不收,昏睡,露睛常不足五脏所主本病色诊脉象辨证性能表现肺咳喘喷嚏,流涕鼻塞,咳嗽喘息,哽气或长出气,闷乱白浮寒:鼻流清涕,喷嚏,咳嗽,喘闷,渴不喜饮热:喘咳,呼吸不利,鼻干或衄血,手掐眉目鼻面实:喘急,气粗,面赤,目突,稠痰不出,便秘尿赤虚:哽气或长出气,喘而气少,皮毛干燥,面色白娇脏肾虚寒或虚热目无精光,畏亮足胫逆冷,或舌红,少精,烦躁不眠黑沉虚:阳虚:面浮,灰暗或㿠白,形寒便溏,尿清长或不禁阴虚:舌红少津,烦躁不眠、便干,尿短常虚五脏证治:通过儿科不断临床实践,亦在不断向前发展。