新生儿缺氧缺血性脑病影像学表现与临床定义

- 格式:ppt

- 大小:12.40 MB

- 文档页数:47

hie的影像诊断标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述缺血性脑病(HIE)是一种常见的新生儿脑损伤疾病,是指在产前、产中或产后因缺氧缺血引起的脑部损伤。

HIE的发生率较高,对婴儿的健康和生存都会造成严重影响。

因此,及时准确地对HIE进行影像诊断是至关重要的。

本文将重点介绍HIE的影像诊断标准,帮助医生更好地识别和治疗该疾病。

同时,我们也将探讨HIE在影像诊断中的重要性以及未来发展方向,为提高新生儿脑损伤治疗水平提供参考和借鉴。

文章结构部分的内容应该包括描述整篇文章的布局和框架,让读者了解文章的组织方式和内容安排。

在这里,可以简要介绍文章的章节分布和各个章节的主题内容,为读者提供一个整体的概览。

例如:"1.2 文章结构部分主要介绍了本文的组织结构和目录安排。

文章分为引言、正文和结论三大部分,其中引言部分包括了概述、文章结构和目的三个小节;正文部分包括了HIE的定义与特点、HIE的影像诊断标准、HIE 的应用范围三个小节;结论部分包括了总结与展望、HIE在影像诊断中的重要性、未来发展方向三个小节。

通过本文的结构安排,读者可以清晰地了解每个部分的内容和主题,有助于他们更好地理解和阅读本文的内容。

"1.3 目的本文的目的是探讨和阐述HIE的影像诊断标准,旨在帮助医学影像专业人士更好地理解和应用HIE在影像诊断中的作用。

通过对HIE的定义、特点以及影像诊断标准的详细解析,我们旨在为医学影像领域的从业者提供更全面、准确的信息,帮助他们更好地利用HIE技术进行影像诊断工作,提高诊断的准确性和效率。

同时,本文也希望能够引起医学影像领域其他相关研究者的兴趣,促进HIE技术在影像诊断中的应用和发展,推动医学影像领域的进步和创新。

2.正文2.1 HIE的定义与特点:HIE,即高频电子显微镜(High-Resolution Electron Microscopy),是一种应用于医学影像诊断的先进技术。

新生儿缺氧缺血性脑病的临床分析(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)【关键词】脑损伤缺氧缺血性脑病新生儿新生儿缺氧缺血性脑病(HIE)是儿童神经系统损伤的常见原因之一,是指由于围生期各种因素引起的缺氧和脑血流减少或暂停而导致胎儿和新生儿的脑损伤。

严重者可造成永久性神经系统功能障碍。

多见于足月儿,是围生期足月儿脑损伤的最常见原因。

现对临床80例新生儿缺氧缺血性脑病的治疗进行了综合分析如下。

1资料与方法1.1一般资料选取2008年2月至2010年6月收治新生儿缺氧缺血性脑病(HIE)80例,男44例,女36例,有生后窒息64例,轻度窒息42例,宫内窘迫的16例,重度窒息18例,病程在10min~24h,大部分发生在生后6h~12h。

1.2新生儿临床表现出生后不久(一般在24h内)开始出现神经系统症状和体征(见具体表现),一般于72h达高峰后逐渐好转,严重患儿病情可逐渐加重且病程延长。

HIE的神经表现在出生后是变化的,可逐渐加重,早期表现为兴奋症状:易激惹、烦躁;进而出现抑制的症状:淡漠、嗜睡;重者表现为抽搐、昏迷等,体征主要表现为肌张力的增高或减低,原始反射(吸吮、拥抱、握持反射等)减弱或消失,重者可有惊厥,脑干征(呼吸节律及心率、心音的改变;瞳孔改变;对光反应迟钝或消失)和前囟张力增高等颅内高压的表现。

其中兴奋激惹60例;嗜睡、意识抑制15例;惊厥48例;肌张力增高38例;肌张力低下、四肢自发动作少13例;阵发性紫绀18例,前囟饱满16例,双眼凝视、震颤9例;无吸吮反射8例;中枢性呼吸衰竭11例。

1.3诊断有明确的可导致胎儿宫内窘迫的异常产科病史,以及严重的胎儿宫内窘迫表现(胎心100次/min,持续5min以上;或羊水Ⅲ度污染),或者在分娩过程中有明显窒息史。

出生时有重度窒息,指Apgar 评分1min不大于3分,并延续至5min时仍不大于5分,和(或)出生时脐动脉血气pH≤7。

新生儿缺氧缺血性脑病缺氧缺血性脑病(HIE)是指各种围生期因素引起的部分或完全缺氧、脑血流减少或暂停而导致胎儿或新生儿脑损伤。

足月儿多见。

【病因】缺氧是发病的核心,其中围生期窒息是最主要的病因。

(一)病因及发病机制引起新生儿缺氧缺血性脑损害的病因很多,缺氧原因有围生期窒息、反复呼吸暂停、严重的呼吸系统疾病、右向左分流型先天性心脏病等。

缺血因素有心脏停搏或严重的心动过缓、重度心力衰竭或周围循环衰竭等。

缺氧缺血性脑病引起脑损伤的部位与胎龄有关。

足月儿主要累及脑皮质、矢状窦旁区,早产儿则易发生脑室周围白质软化。

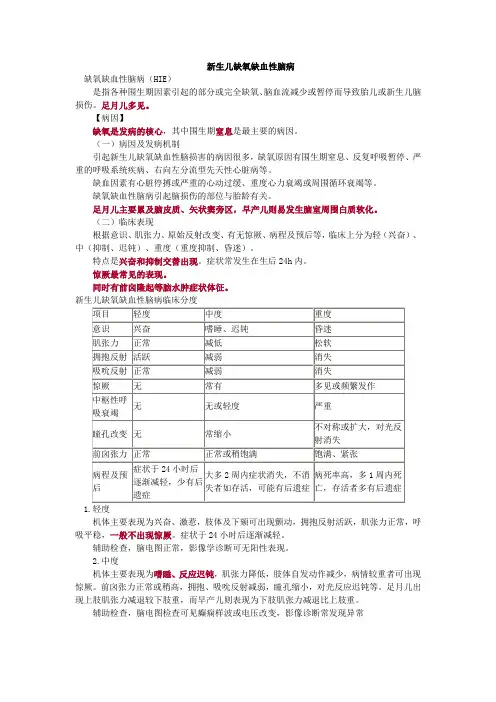

(二)临床表现根据意识、肌张力、原始反射改变、有无惊厥、病程及预后等,临床上分为轻(兴奋)、中(抑制、迟钝)、重度(重度抑制、昏迷)。

特点是兴奋和抑制交替出现。

症状常发生在生后24h内。

惊厥最常见的表现。

同时有前囟隆起等脑水肿症状体征。

新生儿缺氧缺血性脑病临床分度1.轻度机体主要表现为兴奋、激惹,肢体及下颏可出现颤动,拥抱反射活跃,肌张力正常,呼吸平稳,一般不出现惊厥。

症状于24小时后逐渐减轻。

辅助检查,脑电图正常,影像学诊断可无阳性表现。

2.中度机体主要表现为嗜睡、反应迟钝,肌张力降低,肢体自发动作减少,病情较重者可出现惊厥。

前囟张力正常或稍高,拥抱、吸吮反射减弱,瞳孔缩小,对光反应迟钝等。

足月儿出现上肢肌张力减退较下肢重,而早产儿则表现为下肢肌张力减退比上肢重。

辅助检查,脑电图检查可见癫痫样波或电压改变,影像诊断常发现异常3.重度机体主要表现为意识不清,昏迷状态,肌张力低下,肢体自发动作消失,惊厥频繁发作,反复呼吸暂停,前囟张力明显增高,拥抱、吸吮反射消失,双侧瞳孔不等大、对光反射差,心率减慢等。

辅助检查,脑电图及影像诊断明显异常。

脑干诱发电位也异常。

此期死亡率高,存活者多数留有后遗症。

(三)辅助检查B超具有无创、价廉,对脑室及其周围出血具有较高的特异性。

72小时内使用B超(早期)。

CT扫描(首选)有助于了解脑水肿范围、基底核及丘脑损伤、脑梗死、颅内出血类型,对预后的判断有一定的参考价值,最适检查时间为生后2~5天。

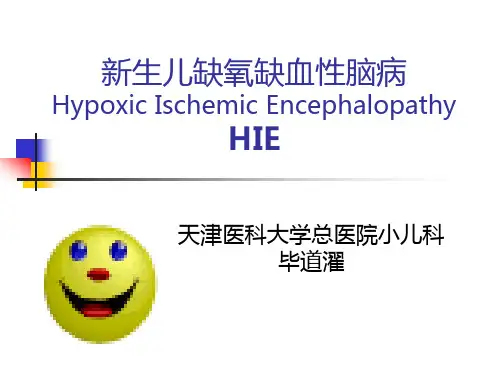

新生儿缺氧缺血性脑病的CT与MRI表现新生儿缺氧缺血性脑病(HIE)是围产期窒息导致的脑部并发症,轻者预后良好,重者在新生儿早期即死亡或遗留不可逆的神经功能障碍,如智力低下、发育落后、癫痫、脑瘫等。

早期发现、早评估、早治疗对于本病极为重要。

笔者回顾分析经临床诊断的HIE患儿31例,就其CT、MRI表现报道如下。

材料与方法一般资料:收集2006年9月-2010年10月在我院临床诊断为HIE,且同日行CT、MRI检查的患儿31例。

男23例,女8例。

足月儿24例,早产儿7例。

检查时间为生后1天-30天,平均7-10天。

31例患儿都有围产期窒息史。

另取3例正常足月新生儿在10天内行MRI检查作对照组。

检查方法:CT扫描条件采用GE Light Speed plus 4层螺旋CT机,基线OM,层厚5 mm,层距5mm。

MRI成像采用东软公司0.35T磁共振成像仪,常规轴位扫描,自旋回波序列T1WI:TR/TE=350/15ms;快速自旋回波序列T2WI:TR/TE=4000/108ms;FLAIE序列:TR/TE=8000/120ms,TI=1700ms。

层厚、层距均为7mm。

所有患儿于自然睡眠状态或予10%水合氯醛0.5ml/kg灌肠入睡后检查。

结果31例HIE患儿不同程度出现或合并出现以下异常征象:脑水肿:CT发现24例,表现为脑叶内低密度影,19例为轻度-中度HIE(局限性水肿),低密度主要位于白质内,灰白质分界清楚或欠清楚,4例伴有蛛网膜下腔出血或硬膜下血肿,5例为重度HIE(弥漫性水肿), 灰白质分界完全消失,侧脑室受压变窄,1例伴小脑出血,2例伴蛛网膜下腔出血。

MRI所有病例都出现脑水肿,表现为T2WI脑外围灰白质黑白相间的柱状影消失,其中局限性水肿26例,弥漫性水肿5 例。

颅内出血:CT发现9例,2例硬膜下血肿,2例脑实质出血(小脑出血、尾状核头部出血合并脑室积血),5例蛛网膜下腔出血。

MRI仅发现2例出血,即小脑出血、尾状核头部出血。

新生儿缺氧缺血性脑病的CT分析褚 涛(青岛市市立医院放射科,山东 青岛266011)关键词:缺氧缺血性脑病;新生儿;断层摄影术,X线计算机中图分类号:R445 文献标识码:B 文章编号:100427115(2008)0420279201 新生儿缺氧缺血性脑病(H I E)是指窒息引起的脑气体交换及血供障碍所致的脑部损伤,是造成新生儿死亡和不同程度的智力低下、脑瘫等神经系统发育障碍的主要原因[1]。

轻者预后良好,中及重度者导致新生儿死亡和不同程度的后遗症。

早期诊断和及时处理非常重要。

本课题针对30例H I E的CT 表现进行分析,提高对本病的认识。

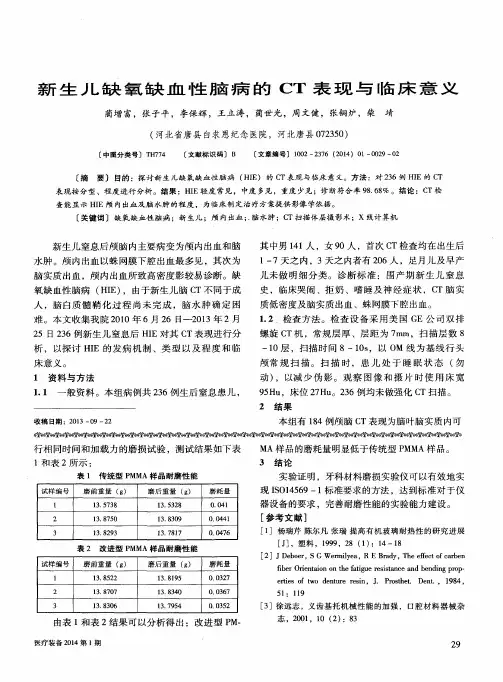

1 临床资料1.1 对象 选择我院自2006年7月~2007年10月收治的31例临床诊断为H I E的住院患儿。

性别:男,19例,女,12例,胎龄:<37周8例,37~42周19例,>42周,4例。

分娩方式:顺产5例,剖宫产22例,胎头吸引4例。

1.2 方法 采用S O MATO M Sensati ong16CT头颅扫描,层厚5~10mm,扫描时间1~3秒,全部平扫,均在睡眠状态下进行。

1.3 结果1.3.1 CT表现 局灶性低密度区25例,边缘清楚12例,边缘模糊13例,弥漫性低密度区6例,以额枕及顶叶最多见,其范围不超过两个脑叶的12例,超过两个脑叶但不是弥漫性的13例,弥漫性的6例,脑灰白质交界模糊的19例,合并蛛网膜下腔出血的15例,脑实质出血的3例,脑室出血的8例。

1.3.2 CT分度 H I E的病理基础是脑水肿,CT检查能准确判断脑水肿及其部位,结合文献资料[2],根据脑水肿范围的大小,将H I E分为三度,轻度:脑室之中散在、局灶性低密度分布,范围不超过2个脑叶,低密度影边界清楚,脑室、脑池及脑沟正常,最多见于额叶,其次为额叶及枕叶,本文轻度病例12例合并蛛网膜下腔出血2例。

中度:脑实质内低密度影超过2个脑叶,但不累及所有脑叶,灰白之界限模糊,合并蛛网膜下腔出血3例,脑实质出血2例,脑室内出血1例。

新生儿缺血缺氧性脑病的影像学诊断【摘要】目的:新生儿缺血缺氧性脑病是一种临床常见的疾病,通过对新生儿缺血缺氧性脑病影像学表现和临床分度进行分析,探讨影像学在新生儿缺血缺氧性脑病的诊断价值。

方法:19例新生儿缺血缺氧性脑病所进行的ct、mri检查;对影像学分度并与临床分度进行比较,不同影像学检查方法特点的比较分析。

结果:新生儿缺血缺氧性脑病的影像学分度与临床分度存在一定一致性但也存在明显差异性;轻度新生儿缺血缺氧性脑病与正常新生儿影像存在差异,但轻度新生儿缺血缺氧性脑病首次检查ct的检出率约71.4%,mri检出率几乎达到100%。

mri比ct检出率高,对轻微病变、皮层下及白质深部病变的观察明显优于ct。

结论:影像学检查是新生儿缺血缺氧性脑病诊诊疗的重要依据。

新生儿缺血缺氧性脑病的影像学诊断mri优于ct,读片时因着力对脑出血、脑水肿的观察和评价。

1资料与方法1.2临床资料:具有明确的围产期窒息史(apgar评分1分钟1.3设备资料:ct机使用西门子螺旋ct机,电压110kv,电流100ma,层厚5mm,层距5mm,窗宽85,窗位35。

mri使用奥泰1.5t 超导磁共振机,轴位为主,采用序列包括:t1、t2、dwi、mrs、dti、pwi等。

2.1临床分度:轻度——出生后24小时症状最明显,3—5天后症状可减轻或消失,很少有后遗症,症状包括:过度觉醒状态、易激惹、兴奋和高度激动性(抖动、震颤),拥抱反射活跃。

本组共10例,其中男性6例,女性4例;早产儿4例,足月儿6例;宫内窘迫5例,生后窒息5例。

中度——出生后24小时至72小时症状最明显,一般1—2周后可逐渐恢复,但浅昏迷持续5天以上者预后差,症状包括:抑制状态、嗜睡或浅昏迷、肌张力低下,部分病例有惊厥发作、呼吸暂停和拥抱、吸吮反射减弱。

本组共6例,其中男女各3例;早产儿1例,足月儿5例;宫内窘迫4例,生后窒息2例。

重度——初生时至72小时症状最明显,预后差,症状包括:昏迷状态、反射消失、肌张力减弱或消失,6生后数小时至12小时出现惊厥且呈持续状态,甚至呈去大脑僵直状态。