【湘教版】2.2 地域文化与城乡景观 教案(第1课时)-高中地理必修二

- 格式:doc

- 大小:55.31 MB

- 文档页数:9

第二节地域文化与城乡景观目标与素养1.通过观赏图片,结合不同地区的地理环境特点,理解地域文化的含义、特点及影响,理解城乡景观的内涵,培养学生区域认知能力,达到水平1、2的要求。

2.结合实例,理解不同区域地域文化的差异及成因,理解不同地域文化在城乡景观上的体现,培养学生的综合思维能力,达到水平2的要求。

3.调查当地城乡景观和地域文化,探寻当地特色文化景观蕴含的地域文化,评价其开发利用情况,提出合理化的建议,从而培养学生的地理实践力,达到水平2的要求。

4.通过学习地理环境对地域文化的影响,树立正确的人地协调观,达到水平3的要求。

情境与问题我国历史悠久,自然地理条件复杂,民族众多,生活习惯差异很大,经济发展及人口分布也很不平衡,全国各地的传统民居建筑形态具有鲜明的地域特色和民族特征。

其中不仅蕴含着古人营造活动所积累的丰富经验,还包含了民居建筑与自然环境相适宜的营造观念及多种文化交融所形成的地域特征,是中国传统建筑文化的宝贵遗产。

读“邮票上的中国民居”图,你能说出图中特色民居分别分布在哪里,反映了怎样的地域文化吗?过程与方法教学阶段教师活动学生活动设计意图导入新课2018年8月7日,第四批《苏州园林名录》正式公布,随着端本园、全晋会馆、墨客园等18座园林入选,苏州园林总数达到108座,苏州由“园林之城”正式成为“百园之城”。

通过旅游宣传片、VR(虚拟现实技术)让学生体验苏州古典园林“多方胜景,咫尺山林”的独特魅力,并引导学生思考苏州园林的建筑特色和文化内涵。

【板书】第二节地域文化与城乡景观看图、思考、讨论。

学生带着问题进入本节课的学习,有利于激发学生的探究欲望。

学习新课【板书】一、地域文化和城乡景观的内涵【教师】边展示课件边讲解。

【板书】1.地域文化指在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承至今仍发挥作用的文化传统,是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果。

地域文化表现形式多种多样,如历史遗存、文化形态、社会习俗、生产生活方式等,它是一个地方独特的文化资源,更是文化建设创新的主要源泉。

2.2地域文化与城乡景观2020.2.25◎课程标准:结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

◎学习目标:1.理解地域文化的形成与地理环境的关系。

(人地协调观)2..结合实例,分析地域文化对城乡景观不同方面的影响。

(地理实践力、综合思维)3.掌握不同地区地域文化和城乡景观的差异。

(区域认知)一.课前自主预习任务1 基础知识梳理一.地域文化与城乡景观的内涵1.地域文化(1)概念:是指在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承至今仍发挥作用的文化传统,是一定地域内各种__自然__和_人文_因素综合作用的结果。

(2)表现形式:多种多样,如历史遗存、文化形态、社会风俗、生产生活方式等。

(3)形成:长期来看不断发展变化,但在一定阶段内又具有相对的__稳定性_。

2.城乡景观:是人们适应自然、改造自然的结果,能反映不同地域的_文化内涵、价值观、审美观。

3.二者关系:__ 地域文化影响城乡建设,而城乡建设反过来又影响城乡文化。

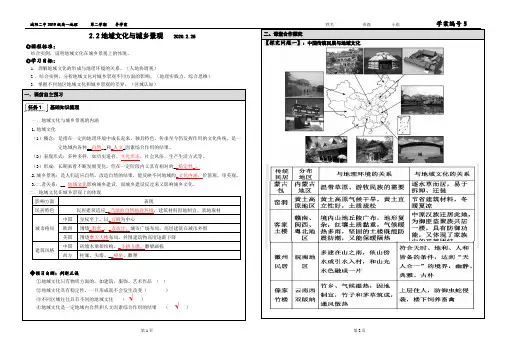

二.地域文化在城乡景观上的体现影响方面表现民居特色民居建筑适应__当地的自然地理环境,建筑材料因地制宜、就地取材城市格局中国皇权至上,以_宫殿为中心欧洲围绕_教堂_、_市政厅、城市广场布局,高层建筑在城市外围美国围绕摩天大楼布局,外围建筑物高度逐渐下降建筑风格中国砖墙木梁架结构、_斗拱飞檐、雕梁画栋西方柱廊、尖塔、__喷泉、雕塑◆预习自测:判断正误①地域文化只有物质方面的,如建筑、服饰、艺术作品(×)②地域文化具有稳定性,一旦形成就不会发生改变(×)③不同区域往往具有不同的地域文化(√)④地域文化是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果(√)二、课堂合作探究【探究问题一】:中国传统民居与地域文化◆典型例题1:读图及材料,完成下列问题。

四合院是华北地区的传统住宅。

其基本特点是以南北中轴线对称布置房屋和院落,大门一般开在东南角,门内建有影壁,外人看不到院内的活动。

正房位于中轴线上,多为坐北朝南,侧面为耳房及左右厢房。

《地域文化与城乡景观》学历案(第一课时)一、学习主题本课的学习主题为“地域文化与城乡景观”。

我们将通过研究不同地域的文化特色和城乡景观差异,理解地域文化形成的原因和影响因素,以及城乡景观的演变过程和未来趋势。

通过本课的学习,学生将能够掌握地域文化与城乡景观的基本概念、特征及其相互关系,为后续的地理学习和生活实践打下坚实的基础。

二、学习目标1. 知识与理解:了解地域文化和城乡景观的基本概念,掌握不同地域的文化特征和城乡景观差异。

2. 过程与方法:通过观察、分析、比较等方法,探究地域文化与城乡景观的形成原因和影响因素。

3. 情感态度与价值观:培养学生对地域文化的尊重和保护意识,增强对城乡景观变化的敏感性和责任感。

三、评价任务1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与度、发言积极性以及与同学的互动情况。

2. 作业评价:布置相关地域文化和城乡景观的调查报告或实践作业,评价学生的完成情况和质量。

3. 知识理解测试:通过课后小测验或期中、期末考试,检验学生对地域文化和城乡景观知识的掌握情况。

四、学习过程1. 导入新课:通过展示不同地域的文化和城乡景观图片,引导学生进入学习状态,激发学习兴趣。

2. 新课讲解:介绍地域文化和城乡景观的基本概念,分析其特征和相互关系。

重点讲解地域文化的形成原因和影响因素,以及城乡景观的演变过程和未来趋势。

3. 案例分析:选择具体的地域文化和城乡景观案例,如某个地区的民俗文化、建筑风格等,进行深入分析,帮助学生更好地理解地域文化和城乡景观的内涵。

4. 小组讨论:学生分组,就自己所处的地区或感兴趣的地域文化和城乡景观进行讨论,分享自己的观察和思考。

5. 总结归纳:总结本课所学内容,强调地域文化和城乡景观的重要性,引导学生形成正确的价值观。

五、检测与作业1. 课堂小测验:检测学生对地域文化和城乡景观基本概念的掌握情况。

2. 调查报告:布置关于自己所处地区的地域文化和城乡景观的调查报告作业,要求学生收集相关资料,进行分析和总结。

湘教版必修二地域文化与城乡景观导学案(原卷+答案)课程标准结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

素养目标1.结合生产、生活实例,理解文化和地域文化的含义。

(综合思维、地理实践力)2.结合乡村和城市景观理解不同地域文化的差异和地域文化的形成。

(综合思维、区域认知)3.结合乡村和城市景观特点认识景观,能够体现人地和谐理念及文化内涵。

(人地协调观、综合思维、区域认知)知识导引第一步·新课学前预习——学习新知挑战自我一、地域文化和城乡景观的内涵1.地域文化(1)概念:在一定的地理环境中、、仍发挥作用的文化传统,是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果。

(2)表现形式:、文化形态、、生产生活方式等。

(3)特点:地域文化的形成是一个长期的过程,是不断的,但在一定阶段内又具有相对的。

2.城乡景观内涵:人们、的结果,其外部形态和组合类型与当地的密切相关,能够在很大程度上反映出不同地域的文化内涵、价值观、审美观。

二、地域文化在城乡景观上的体现1.在民居特色上的体现(1)世界各地的民居为适应当地的,形成了不同的特色。

(2)的选用也具有鲜明的地域性。

2.在城市格局上的体现(1)我国古代城市建设体现了皇权至上的思想,在功能分区上反映出严格的。

(2)欧洲城市多围绕教堂、市政厅、城市广场布局,中心与四周的建筑物高度差别小,高层建筑一般在城市,体现了历史文化和现代文化的融合。

(3)美国城市由于发展历史短,缺少体现悠久历史的传统建筑,中心多围绕摩天大楼布局,外围建筑高度逐渐下降,并逐渐形成连绵的。

3.在建筑风格上的体现(1)我国城乡建设历史悠久,“天人合一”的思想延续贯穿,砖墙木梁架结构广泛流行,斗拱飞檐和雕梁画栋是我国特有的建筑风格。

(2)西方建筑中、、喷泉、雕塑等特点明显。

第二步·互动释疑解惑——启迪思维探究重点探究点一地域文化的形成与特点核心归纳1.地域文化的特点(1)地域文化中“地域”的范围可大可小,“文化”可以是单要素的,也可以是多要素的。

《地域文化与城乡景观》教学设计方案(第一课时)一、教学目标本节课的目标是让学生了解地域文化的内涵和重要性,并能够初步分析城乡景观的特点与差异。

通过本课时学习,期望学生能够掌握以下内容:1. 地域文化的定义及其与人类活动的关系;2. 不同地域文化背景下城乡景观的特色;3. 培养学生对地域文化及城乡景观的敏感性和鉴赏能力;4. 形成对保护和传承地域文化的初步认识。

二、教学重难点本课时的教学重点在于理解地域文化的概念及其价值,难点在于分析不同地域文化如何影响城乡景观的形成和特点。

为此,教学将注重:1. 重点讲解地域文化的多元性和独特性;2. 深入分析地域文化与城乡景观的相互关系;3. 引导学生通过实例对比,掌握分析方法。

三、教学准备为确保本课时教学效果,需要做好以下准备:1. 准备多样化的教学资源,包括图片、视频、地图等,展示不同地域的城乡景观;2. 收集和整理相关地域文化的资料,包括历史、民俗、建筑等;3. 准备课堂互动环节,设计问题引导学生思考和讨论;4. 准备教学课件,整合教学资源,辅助课堂教学。

四、教学过程:一、引导新课,激趣启思课程初始,为使学生能更好地进入学习状态,老师应通过多种方式激发学生的兴趣和好奇心。

首先,可以播放一段关于地域文化和城乡景观的短视频,视频中涵盖不同地域的特色文化以及城乡的典型景观。

在观看过程中,学生可以初步感受到不同地域间的文化差异和城乡发展的多元性。

之后,老师可提出一些与视频内容相关的问题,如:“你们在视频中观察到了哪些地域文化特色?”“你们认为这些景观的形成与哪些因素有关?”等问题,通过问题的引导,激发学生的学习兴趣和求知欲。

二、新课导入,明确目标接着,老师正式进入新课内容的讲解。

首先明确本课时的学习目标,包括理解地域文化的概念及特点、掌握城乡景观的分类及形成原因等。

然后,通过讲述一个关于地域文化与城乡景观的生动案例,如某地区的历史变迁和文化传承如何影响其城乡景观等,来引导学生深入理解地域文化和城乡景观的关系。

第二章城镇和乡村第二节地域文化与城乡景观【学习目标】1.结合实例说明地域文化在城乡景观上的体现2.通过观赏图片,感受不同的地域文化【课前预习】一、地域文化地域文化地域文化在特定的地域范围内形成,可以是物质方面的,如建筑、饮食等,也可以是非物质方面的,如价值观、语言、艺术等。

特点①独特性:地域文化在一定的地域范围内与环境相融合,因而打上了地域的烙印,具有独特性。

②相对稳定性:地域文化的形成是一个长期的过程。

地域文化是不断发展变化的,但在一定阶段具有相对的稳定性。

(3)利用景观感受地域文化①自然景观:行云飞瀑、高山流水是自然景观,较少受到人类的直接影响或未受人类的影响。

②人文景观:也称文化景观,是人类的文化留在地球表面上的印记,是人类为了满足某种需要,利用自然物质加以创造的结果。

农田、村落、矿山、道路、建筑、雕塑等都是人类所创造的文化景观(4)城乡景观与地域文化城乡景观既包括聚落整体,又包括聚落内的建筑、道路等。

不同自然环境与长期以来的人类活动,给我们生活的城镇和乡村造就了特色各异的景观,并留下丰富的历史文化遗产。

二、地域文化与乡村景观乡村景观休现人地和谐理念,例如,在我国人多地少的丘陵地区,“宅高田低”的空间格局,使得高宅可避洪水,低田便于灌溉,形成了一种人地和谐的乡村景观。

乡村景观体现当地社会组织形态、精神追求,例如,我国南方传统土楼是一种大型民居建筑,以圆楼和方楼最常见,适宜聚族而居的生活和共御外敌的要求,体现了御外凝内的集体精神。

三、地域文化与城镇景观地域文化影响城镇建筑有一些城镇因其深厚的文化底蕴,会有自己的色调、色彩, 例如,我国江南城镇的粉墙黛瓦。

城镇景观体现地域文化①城镇中的各种建筑还反映了某种文化意识和审美情趣。

例如,北京老城的四合院有鲜明的古都特点-建筑上遵循严格的礼制,在全国各地的矩形院落中独树一帜。

②一座城镇的空间格局,或整体或局部,也能反映某种价值追求。

例如,我国古代都城建设突出以君主为中心的思想,强调城廓方正、对称,宫城居中。

课堂练习治州位置示意图、中国主要气候类型图、中国地形图并结合地图册,要求找出云南的绝对位置、相对位置、地形特征以及气候特点。

图1云南红河哈尼族彝族自治州位置示意图图2中国主要气候类型图图3中国地形图总结:云南的绝对位置:东经97°31'至106°11';北纬21°8'至29°15'之间。

相对位置:处于中国西南地区。

气候特征:云南位于季风气候区,位于季风气候区,这里的年降水量不稳定,季节分配也不均匀。

为了缓解这种用水矛盾,当地的居民修筑沟渠,降水引入各家的梯田;地形地势特征:云南省地处我国第一级阶梯和第二级阶梯的过渡阶段,地形单元以第二级阶梯的云贵高原为主,除此之外还包括横断山脉、青藏高原的部分地区,所以地形以高原山地为主,地势西北高、东南低,地势起伏大,海拔落差大。

从滇西北的迪庆、丽江,经大理、楚雄,到滇南的版纳、红河、,海拔是逐渐降低的,形成了滇西北高海拔地区全年无夏的寒温带、寒带气候类型;滇南低海拔地区小组合作学习;回答:绝对位置是东经97°31'至106°11'。

北纬21°8'至29°15'之间。

回答:相对位置是云南省地处中国西南地区。

回答:云南属于季风气候区,有热带季风气候和亚热带季风气候。

回答:云南的地形是西北高,南部低。

学生认真听讲、思考、做笔记。

让学生自行阅读地图册,培养学生读图、析图能力;以小组为单位进行合作学习,培养学生的合作交流能力;让学生分析云南的地形气候特点,使学生明白自然地理环境对城乡景观的影响,培养理性思维能力。

槽越宽。

云南哈尼族的分水制度体现了古代劳动人民的智慧。

图4 分水木刻四、云南哈尼族的景观特色探究三:地域文化会影响城乡建设,下面看一则视频,认识云南红河的城乡景观以及“森林、村寨、梯田、河流”这四种要素的完美结合。

图5 四素同构原理图总结:水系的四素同构,是云南哈尼族生态农耕文明的完美体现,山顶是森林,能够涵养水源,在为山胸的村寨提供生活用水的同时,也为村寨下方的水田提供了灌溉用水,水流顺山而下,在低地的河谷汇聚成河流,河水蒸发成云雾,再将水汽送回森林之中。

高中地理《地域文化和城乡景观》教学方案第1课时教学目标1.结合不同地区的地理环境特点,理解地域文化的含义、特点及影响,理解城乡景观的内涵。

2.通过分析地理环境对地域文化的影响,树立正确的人地协调观。

重点难点【教学重点】1.理解地域文化的概念、表现形式、分类及特点等概况。

2.理解城乡景观的内涵,知道地域文化是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果。

【教学难点】1.运用实例分析和说明不同区域地域文化的差异及其原因。

2.结合实例说明不同地区的城乡景观的特色及其如何体现地域文化的。

教学过程【课程引入】激趣导入,学生观看视频资料《土楼的建筑特色》,大致了解客家人所建造的土楼所具有结构和功能,以及与当地自然环境相适应的民居特色,由此激发起学生学习和探究地域文化的内涵及其体现等知识的兴趣。

【讲授新课】一方山水养一方人,一方水土孕育一方文化,,一方文化影响一方经济,造就一方社会。

不同的区域,会形成不同的地域文化。

你知道什么是地域文化吗?地域文化是如何形成的呢?其表现形式有哪些呢?城乡景观的内涵是什么?世界各地不同的城乡景观特色是如何形成的?体现出的地域文化特点是什么?这些问题正是这节课我们将要学习和探究的问题,带着这些问题,我们开始学习吧!(板书)第二章城镇和乡村第二节地域文化和城乡景观一、地域文化和城乡景观的内涵学生进行活动探究1:库伯佩迪地下民居的成因及特点。

阅读教材P36“探究”图文材料,回答下列问题。

1.分析库伯佩迪的气候特点,简要说明其形成原因。

2.说一说库伯佩迪的地下民居特点。

生:(可能的答案)1.澳大利亚的库伯佩迪地处澳大利亚的南部内陆,维多利亚大沙漠东南部边缘,纬度较低,夏季受副热带高压控制,冬季受到来自内陆地区东北信风的影响,全年高温少雨。

2.库伯佩迪的民居依山崖开挖修建,全部建在地下,与外部联系的门窗开口较小,内部宽敞;功能设施齐全,建筑功能多样。

(板书)1.地域文化的概念、表现形式和特点阅读教材相关内容,回答下列问题:1.什么是地域文化?2.地域文化的表现形式有哪些?可以分为哪几类?3.地域文化的特点是什么?生:(可能的答案)1.地域文化的概念:指在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承至今仍发挥作用的文化传统,是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果。

2.表现形式:历史遗存、文化形态、社会习俗、生产生活方式等。

地域文化可分为物质文化和非物质文化两大类。

物质文化包括建筑、服饰、交通工具、艺术作品等;非物质文化包括价值观、生活习惯、制度等。

3.特点:地域文化的形成是一个长期的过程,是不断发展变化的,但在一定阶段内又具有相对的稳定性。

【知识拓展1】我国各地地域文化中的服饰文化。

欣赏下列图片:了解我国一些少数民族的传统服饰。

【知识拓展2】我国各地地域文化中的民居建筑文化。

教师展示我国各地以及世界其他地区比较典型的传统民居建筑,教师引导学生了解各类民居的特色。

图片配文:皖南古村落位于安徽省黟县,以西递村、宏村为代表,这里至今完好地保存着典型的明清古村落,有“活的古民居博物馆”之称,是徽州文化的载体,集中体现了工艺精湛的徽派民居特色。

客家土楼是客家人世代相袭、聚族而居,用夯土墙承重的大型群体楼房住宅。

土楼结构外高内低,楼内有楼,环内有环,除具有居住功能以外,还防匪防盗、防震防火、防潮保暖、隔音隔热、冬暖夏凉等多种功能。

图片配文:侗寨鼓楼,是侗族村寨最显著的标志,外形像个多面体的宝塔。

一般高20多米,楼的尖顶处,筑有宝葫芦或千年鹤,象征寨子吉祥平安。

楼檐角突出翘起,给人以玲珑雅致,如飞似跃之感。

侗族风雨桥,整座建筑不用一钉一铆和其它铁件,皆以质地耐力的杉木凿榫衔接,拔地而起。

风雨桥又称花桥,是侗族建筑中最具特色的民间建筑之一。

图片配文:碉房是中国西南部的青藏高原以及内蒙古部分地区常见的居住形式。

这是一种用乱石垒砌或土筑的房屋,高有三至四层,因外观很像碉堡,故称为碉房。

蒙古包是蒙古族牧民居住的一种房子。

建造和搬迁都很方便,内部空气流通,采光条件好,冬暖夏凉,不怕风吹雨打,非常适合于经常转场的游牧民族居住和使用。

【知识拓展3】世界其他地区的民居建筑文化。

图片配文:高脚屋是一种热带和亚热带地区的“干栏式”民居,主要适用于气候湿热地区。

屋顶坡度大,上层住人,下层空置或放置杂物。

通风透气散热,既凉爽又干燥,还可防毒虫野兽。

图片配文:西亚和北非民居墙厚是为了减少白天通过墙壁传导进来的太阳热量;小窗可以减少白天从沙漠地区吹来的热风,并可减少风沙的侵入。

图片配文:希腊圣托里尼岛,被誉为爱琴海最美的地方。

蓝白色调的建筑风格,与碧海蓝天相映衬,形成独特的地中海风情,给人一种回归自然,海阔天空,天高云淡的感觉。

非洲热带草原面积广大,气候炎热,典型的景观是稀树高草,房屋用树枝、木棍构架,房顶铺茅草,可以就地取材又隔热。

【知识拓展4】我国各地地域文化中的文化习俗。

图片配文:泼水节是展现傣族水文化、音乐舞蹈文化、饮食文化、服饰文化和民间崇尚等传统文化的综合舞台,泼水节也是傣族的新年。

期间,大家用纯净的清水相互泼洒,祈求洗去过去一年的不顺。

那达慕大会是中国蒙古族人民具有鲜明民族特色的传统节日。

一般在每年七、八月牲畜肥壮的季节举行。

那达慕大会上有惊险刺激的赛马、摔跤,令人赞赏的射箭,有争强斗胜的棋艺,有引人入胜的歌舞等文体娱乐活动。

图片配文:龙舟,是端午节竞渡用的龙形船。

赛龙舟是汉族传统节日端午节的主要习俗,因诗人屈原在这一天投江,便成了我国汉族人民纪念屈原的传统节日。

图片配文:丢包是傣族节庆期间举行的一项体育活动,用约16厘米见方的布袋盛满棉花子或其他粒状物,一条l~1.3米长的布带垂在一角,男女各若十人立在场地两边互相对掷,接不到包者受罚。

这种活动往往又成为男女青年寻爱寄情的极好机会。

图片配文:在我国东南沿海地区、台湾地区、还有东南亚地区,有一种特别的信奉,就是妈祖信奉。

妈祖原名林默,福建莆田湄洲岛人,湄洲岛妈祖庙是全球数千座妈祖宫的祖庙。

每年全球有无数的妈祖信奉者,来到妈祖的祖庙朝拜。

学生进行活动探究2:我国南、北方地域文化的差异。

小组讨论,完成表1.我国南方与北方乡村地区地域文化的差异。

地区耕地农作物役畜民居选材饮食运动项目古代交通工具北方旱地小麦、玉米、甜菜黄牛旧时民居以土坯作材料,注意防寒面食冬季溜冰马南方水田水稻、油菜、甘蔗水牛旧式民居以砖瓦竹木作材料,注意通风散热大米游泳、龙舟、竞赛船小组讨论,完成表2.我国东部农耕区与西部牧区地域文化的差异。

地区人口分布生产活动古代交通工具东部农耕区人口众多,密度大多从事种植业,畜牧业以圈养为主,现在出现了大量企业以粮食为主食,房屋建筑多就地取材,现在楼房增多西部牧区人口分散,密度很小以畜牧业为主,牲畜靠放牧,现在不少牧区在水源较好的地方发展人工草场,有些定居点新建畜产品加工厂以奶食品、牛羊肉为主食,喝奶茶,住蒙古包,现在定居点逐渐增多(板书)二、城乡景观的内涵观看视频,阅读教材相关内容,回答下列问题:城乡景观的内涵是什么?生:(可能的答案)内涵:人们适应自然、改造自然的结果,其外部形态和组合类型与当地的自然地理环境密切相关,能够在很大程度上反映出不同地域的文化内涵、价值观、审美观。

【知识拓展5】我国各地地域文化与自然环境的关系。

1.云南“娃娃出门男人带”图片配文:云南地处我国云贵高原,地形崎岖不平,外出大多要翻山越岭,女人体力较弱,不适于长时间的负重行走,所以出现“娃娃出门男人带”的现象。

2. 岭南骑街老楼图片配文:骑楼是岭南地区近现代出现的一种商住结合(一楼经营,二楼居住)、中西合璧的建筑。

楼房前座跨入人行道悬空而建,二楼向街心延伸,马路边房屋相互连接,形成自由步行的长廊,长廊具有避雨、防晒等功能,适应了当地湿热多雨的气候和繁荣的商业环境。

3.哈尼梯田图片配文:一般指元阳梯田,位于云南省元阳县的哀牢山南部,这里是红河哈尼梯田的核心区。

它是以哈尼族为主的各族人民利用特殊的地形气候创造的梯田农耕文明奇观,规模宏大,气势磅礴。

河流—森林—梯田—村寨共同构成了人与自然协调的美丽乡村。

哈尼梯田流传下来的古代分水制度,体现了人与人和谐共处的价值观。

4.徽州文化图片配文:徽州位于皖浙赣三省接壤地区,群山环抱。

相对封闭的自然地理环境,大移民所形成的宗法社会,“东南邹鲁”的文化氛围,徽商经济的厚实基础,促成了徽州文化的全面发展。

徽州文化内涵丰富,包括徽派建筑、徽墨歙砚、新安理学、新安教育、徽剧、徽菜、徽州方言等。

徽州文化不仅体现了我国传统的儒家思想人地观,也深受移民文化、宗族文化和皖南山区自然地理环境的影响。

徽州文化崛起于北宋后期,鼎盛于明清时期,目前与藏文化、敦煌文化并列为我国三大地域文化。

学生进行活动探究4:我国各地的民居建筑文化特色及原因。

下列图中四种民居建筑,反映了四种不同的建筑文化,也反映了我国自然环境的地区差异。

1.甲地、乙地、丙地分布在我国哪个地区?它所反映的当地自然环境的特点是什么?2.丁地分布在我国哪个地区?它反映居住者的生产、生活方式以什么为主?现在,该地区也出现了定居现象,这说明地域文化是什么?生:(可能的答案)甲地分布在江南水乡,它所反映的当地自然环境的特点是气候湿润,降水丰富;乙地分布在西北,它所反映的当地自然环境的特点是气候干燥少雨,温差较大;丙地分布在黄土高原,它所反映的当地自然环境的特点是气候冬寒夏热,黄土直立性强且干燥。

2.丁地分布在我国内蒙古草原,它反映居住者的生产、生活方式以游牧为主。

现在该地区也出现了定居现象,这说明地域文化是不断发展、变化的。

学生进行活动探究5:阿拉伯人的文化习俗及其原因。

阿拉伯人特别喜爱白色,很多建筑物的外观是白色的;男人的传统服饰也是白色的缠头巾和宽大的白色长袍。

有些严格执行伊斯兰教规的阿拉伯国家,规定女性外出,必须面戴黑纱,黑纱上只留两个小孔,以免遮挡视线。

比较开明的国家已经抛弃了这种习惯,女性用头巾或披肩代替黑纱,男子多穿西装。

阅读以上材料,说明阿拉伯人偏爱白色的习俗与当地自然环境有什么关系?一些阿拉伯人在服饰穿戴方面的改变说明了什么?生:(可能的答案)原因:白色对强烈的阳光有较强的反射作用,吸热较少。

一些阿拉伯人在服饰上的改变说明了地域文化处在不断地发展和变化之中,一个地区的地域文化可能随着时代的发展进步而发生变化,或受到外来文明的冲击、影响而发生变化。

【课堂小结】。