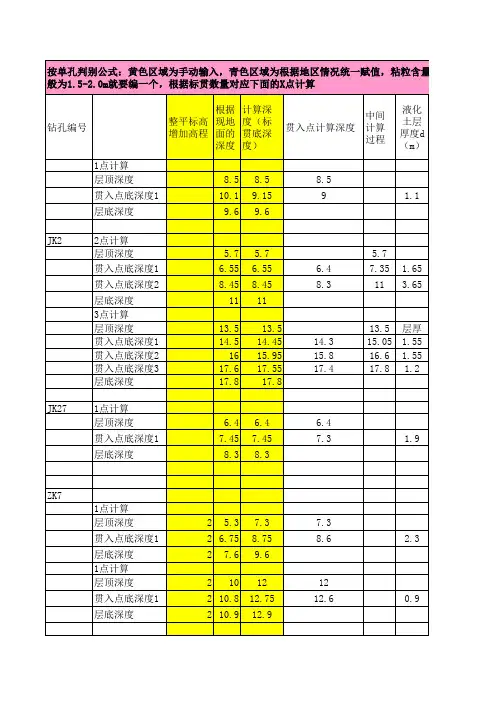

标准贯入试验液化判别及液化指数计算成果表20111

- 格式:xls

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:1

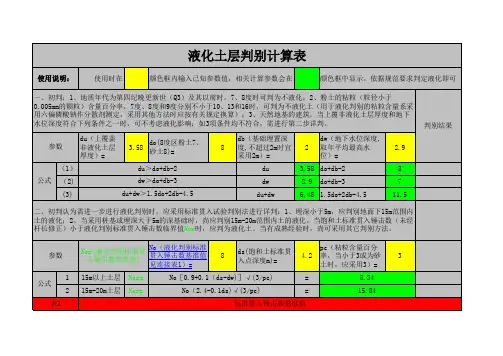

工程中偶尔遇到此类情况:采用标准贯入试验按《建筑抗震设计规范》4.3节判别液化,计算每个钻孔的液化指数IlE,按表4.3.5“综合划分地基的液化等级”:当液化指数0<IlE≤5时,地基液化等级为轻微;当液化指数5<IlE≤15时,地基液化等级为中等。

如果各钻孔的液化指数IlE处于界限值两侧(如IlE介于3~8),该如何“综合划分地基的液化等级”?曾与总工、同事探讨过此问题,也在网上查阅了一些不同地区的勘察报告,主要有三种方法:1、根据各钻孔的液化指数IlE值,按表4.3.5于平面图中划分出轻微液化及中等液化区域;2、采用各钻孔的液化指数IlE的平均值,按表4.3.5划分地基的液化等级;3、安全原则,当地基的液化等级介于轻微~中等时,划分为中等液化。

先谈谈我对这三种观点的看法:1、首先,钻孔有间距(比如15~30m),用各点的成果来画出一条平面的分界线,那么这条界限必然是模糊的,是画在两孔中间,还是往那边偏差点呢?再则,假设一幢楼有4个钻孔控制(矩形角点布孔),如果其中两孔的液化指数IlE小于5,另外两孔大于5,将一幢楼划分到两个液化等级区域里了,设计部门会如何处理呢?我想应该是按中等液化考虑处理整幢楼而不会只处理半幢楼吧。

如是这样,那划分这区域又有何意义?2、如果按各钻孔IlE的平均值评价为轻微液化,那么对于IlE大于5的那些钻孔控制的区域,是否有些冒进?如果评价为中等液化,对于IlE小于5的那些钻孔控制的区域会造成不必要的浪费。

3、对轻微液化的部分会造成不必要的浪费。

哪个做法更合理呢?或者有更好的方法,请各位指点。

鄙人毕业于2008年,才疏学浅,经验浅薄,有幸于此论坛向高老师及各位前辈们学习,荣幸之至,感激不尽!1. 这位网友提出了一个有些网友曾经提出过的问题,但他不仅提出问题,而且也介绍他们讨论的情况,提出了几种方法,对这些方法,还说明了他自己的见解。

这是非常好的一个提问的范式,是动了脑筋的,值得提倡;2. 评价液化时,如何根据各个标准贯入判别孔的液化等级,综合评价场地的液化等级?有些网友希望规范能够给出一个综合评价的方法可以遵循,特别在实行了施工图审查的制度以后,审图希望评价能有规范的依据,似乎工程师只能事事按规范说话才行,如果是工程师自己的经验与判断,好像总是放不到台面上来似的;3. 在修订规范时,也考虑过这个问题,最后认为,场地液化的综合评价应该由岩土工程师根据场地的具体情况作出判断,在规范中给出综合评价的方法是不现实的,不可能设计一套供工程师评价的程序,只要往里一代,结果就出来了;4. 液化判别是按点计算是否液化,按孔判别液化等级的方法是一种经验的估计方法,考虑了影响液化的一些因素,但液化指数仅是一种趋势分析的结果,并不是可以加减处理的物理量,不能对其进行统计计算;5. 液化是一个宏观现象,判别的结果是划分为几个等级以选择工程措施的方法,按孔划分的等级来评价整个场地的液化等级时,不是依靠数学的计算,而是根据场地与工程的条件,作出整体的判断与评价;6. 综合评价时,还必须考虑更多无法量化但对场地液化严重程度有重要影响的因素,例如,液化土层的产状,是水平层还是倾斜土层,液化土层是否在斜坡上出露,液化土层上覆土层的性质与厚度,液化等级在平面上是无序分布还是出现某种规律性。

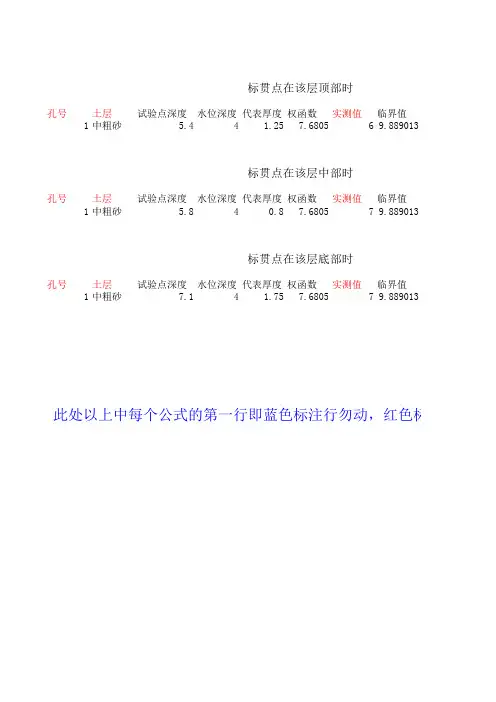

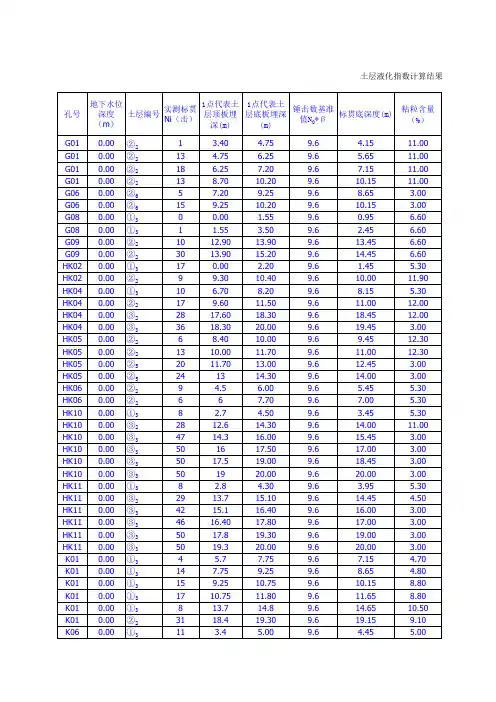

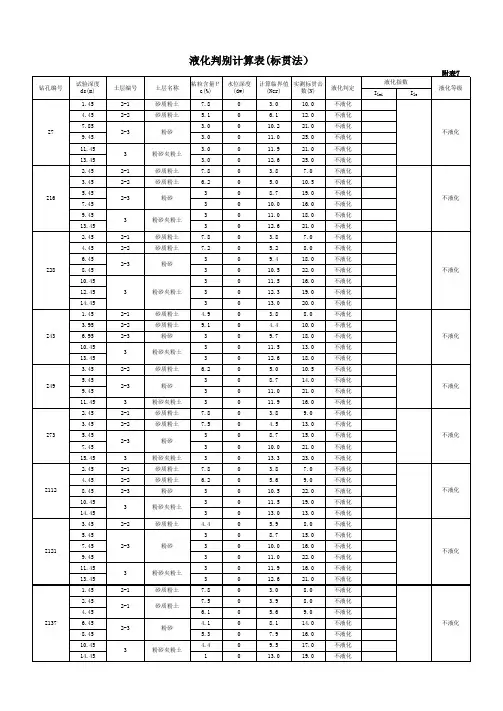

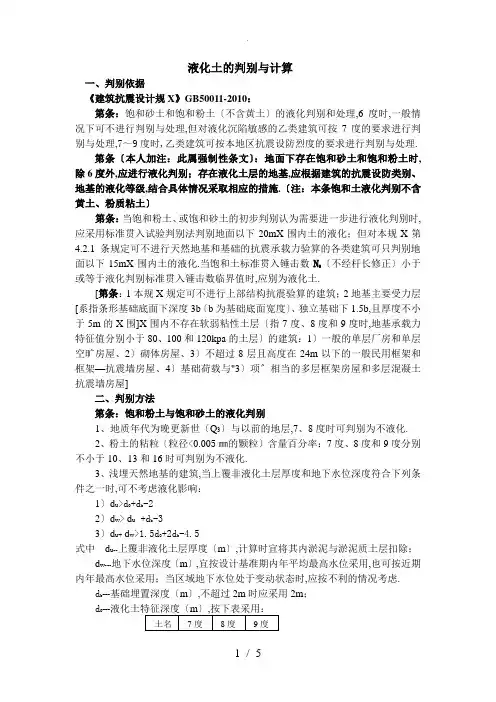

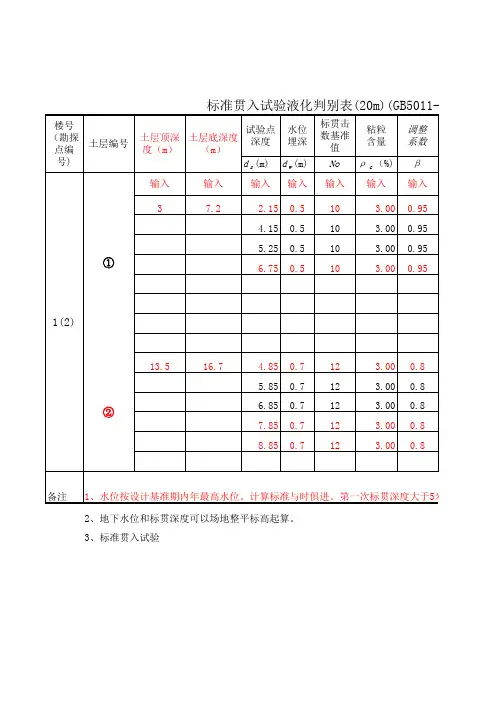

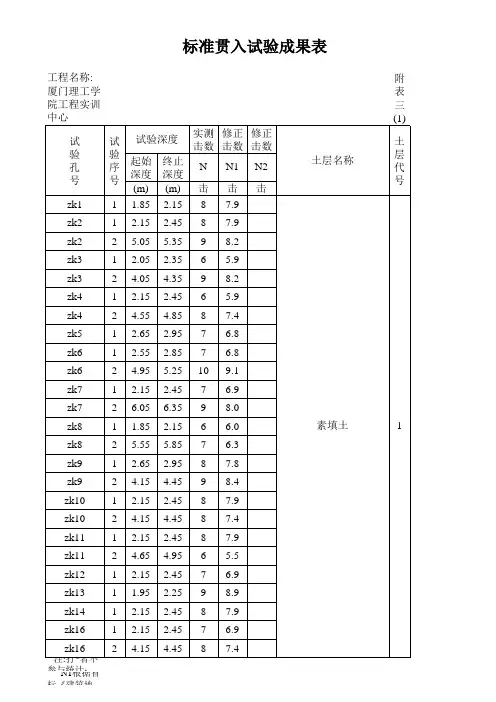

液化土的判别与计算一、判别依据《建筑抗震设计规X》GB50011-2010:第条:饱和砂土和饱和粉土〔不含黄土〕的液化判别和处理,6度时,一般情况下可不进行判别与处理,但对液化沉陷敏感的乙类建筑可按7度的要求进行判别与处理,7~9度时,乙类建筑可按本地区抗震设防烈度的要求进行判别与处理.第条〔本人加注:此属强制性条文〕:地面下存在饱和砂土和饱和粉土时,除6度外,应进行液化判别;存在液化土层的地基,应根据建筑的抗震设防类别、地基的液化等级,结合具体情况采取相应的措施.〔注:本条饱和土液化判别不含黄土、粉质粘土〕第条:当饱和粉土、或饱和砂土的初步判别认为需要进一步进行液化判别时,应采用标准贯入试验判别法判别地面以下20mX围内土的液化;但对本规X第4.2.1条规定可不进行天然地基和基础的抗震承载力验算的各类建筑可只判别地〔不经杆长修正〕小于面以下15mX围内土的液化.当饱和土标准贯入锤击数N或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时,应别为液化土.[第条:1本规X规定可不进行上部结构抗震验算的建筑;2地基主要受力层[系指条形基础底面下深度3b〔b为基础底面宽度〕、独立基础下1.5b,且厚度不小于5m的X围]X围内不存在软弱粘性土层〔指7度、8度和9度时,地基承载力特征值分别小于80、100和120kpa的土层〕的建筑:1〕一般的单层厂房和单层空旷房屋、2〕砌体房屋、3〕不超过8层且高度在24m以下的一般民用框架和框架—抗震墙房屋、4〕基础荷载与"3〕项〞相当的多层框架房屋和多层混凝土抗震墙房屋]二、判别方法第条:饱和粉土与饱和砂土的液化判别1、地质年代为晚更新世〔Q3〕与以前的地层,7、8度时可判别为不液化.2、粉土的粘粒〔粒径<0.005㎜的颗粒〕含量百分率:7度、8度和9度分别不小于10、13和16时可判别为不液化.3、浅埋天然地基的建筑,当上覆非液化土层厚度和地下水位深度符合下列条件之一时,可不考虑液化影响:1〕d u>d0+d b-22〕d w> d u +d b-33〕d u+ d w>1.5d0+2d b-4.5式中d u--上覆非液化土层厚度〔m〕,计算时宜将其内淤泥与淤泥质土层扣除;d w---地下水位深度〔m〕,宜按设计基准期内年平均最高水位采用,也可按近期内年最高水位采用;当区域地下水位处于变动状态时,应按不利的情况考虑.基础埋置深度〔m〕,不超过2m时应采用2m;db---d0---1、标准贯入锤击数临界值N cr1〕标准贯入锤击数临界值N cr 计算公式液化判别标准贯入锤击数临界值N cr 按下式[GB50011-2010第条式〔〕]计算:N cr =N 0β[ln<0.6 ds+1.5>-0.1 dw ]pc /3s d W —地下水位深度〔m 〕〔取被计算孔的稳定水位深度〕;pc —粘粒百分率含量,当小于3或为砂土时取3〔此时实际pc /3=1〕, ※这里须注意一点,当不是砂土且不小于3时应按实际值代入计算; β—调整系数,设计地震分组为第一组,取0.80;第二组取0.95;第三组取1.05.2〕当饱和土标准贯入锤击数N i 〔不经杆长修正〕小于或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时,应判别为液化土. 2、液化指数I iE1〕液化指数I iE 计算公式"I iE 〞计算公式见GB50011-2010-式:I lE = ∑=n 1i [1-N i /N cri ]d i W i式中 n---判别深度X 围内每一个钻孔标准贯入试验点的总数N i 、N Cri —分别为i 点标准贯入锤击数的试验值与临界值,当实测值大于临界值时应取临界值;当只须判别15mX 围深度内的液化时,15m 以下的实测值可按临界值采用;d i ---i 点所代表的土层厚度〔m 〕,可取与该标贯试验点相邻的上、下两标贯试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位埋深,下界不深于液化深度;W i ---i 土层单位土层厚度的层位影响权函数值〔单位为m -1〕,当该层中点深度不大于5m 时应采用10,等于20m 时应取0值,5~ 20m 时应按线性内插法取值.※:本人建议从小于5m 至等于20m 的线段平分为16段〔从<5m 、5m、6m……20m〕,则计求以下各中点深度W i 可按W i =9.375-0.625<i-5>计算〔结果按4舍5入取值,精确到0.01〕, 式中i 为计算层的中点深度,单位为m.※:这里必须注意:计算公式计算的I iE 是每个钻孔各标准贯入试验点总数之和,即同时存在饱和粉土与饱和砂土时,应一并计算.2〕液化等级判别三、计算实例1、实例资料注: 标贯试验点底深栏"〔1〕1.30〞中〞〔1〕〞为试验点编号i.余同.W i见液性指数计算一节.2〕、地下稳定水位埋深有两种情况:一是3.40m,二是1.95m;粉土②粘粒含量6~8%〔平均值7.4%〕;场地抗震设防烈度7度,设计地震分组第一组.2、计算与评价:1〕标准贯入锤击数临界值N cr计算与判别〔1〕己知水位埋深dw=3.40m,则0.1 dw=0.34;按规X规定,液化判别标准贯入锤击数基准值N0=10; β=0.8.则Nβ=8;粉土②中粘粒含量百分率平均7.4,其pc/3=0.637,粉砂③按规X规定取3%,其pc/3=1.分别代入后:粉土②的N0βpc/3=,N cr=4.752[ln<0.6 ds+1.5>-0.34];粉砂③的N0βpc/3=8,N cr=8[ln<0.6 ds+1.5>-0.34]计算标准贯入锤击数临界值N cr.N3:Ncr=5.096[ln<0.6 ×3.75+1.5>-0.34]=5.00<N3=9击,为不液化土N4:Ncr=5.096[ln<0.6 ×5.05+1.5>-0.34]=5.97<N4=8击,为不液化土N5:Ncr=5.096[ln<0.6 ×6.10+1.5>-0.34]=6.63<N5=7击,为不液化土N6:Ncr=8[ln<0.6 ×7.05+1.5>-0.34]=11.25>N6=9击,为液化土N7:Ncr=8[ln<0.6 ×8.10+1.5>-0.34]=12.08>N7=7击,为液化土〔2〕己知水位埋深dw =1.95m,则0.1 dw=0.195;其他条件未变,分别代入后:粉土②的Ncr =4.752[ln<0.6 ds+1.5>-0.195];粉砂③的Ncr=8[ln<0.6ds+1.5>-0.195]计算标准贯入锤击数临界值Ncr.N3:Ncr=5.096[ln<0.6 ×3.75+1.5>-0.195]=5.74<N3=9击,为不液化土N4:Ncr=5.096[ln<0.6 ×5.05+1.5>-0.195]=6.07<N4=8击,为不液化土N5:Ncr=5.096[ln<0.6 ×6.10+1.5>-0.195]=7.37>N5=7击,为液化土N6:Ncr=8[ln<0.6 ×7.05+1.5>-0.195]=12.41>N6=9击,为液化土N7:Ncr=8[ln<0.6 ×8.10+1.5>-0.195]=13.24>N7=7击,为液化土2〕液性指数计算〔1〕i点所代表的土层厚度d i计算根据资料表,i点所代表的土层厚度d i计算成果如下:d3=〔5.05+3.75〕/2-3.40=1.00〔m〕或d3=〔5.05+3.75〕/2-3.25=1.15〔m〕※注:前式取"3.40〞是上界不高于地下水位埋深3.40m,后式取"3.25〞是水位高于本试验层上界〔顶板〕.d4=[〔6.10+5.05〕/2-〔5.05+3.75〕/2]=〔6.10-3.75〕/2=1.175〔m〕d5=6.15-〔6.10+5.05〕/2=0.575〔m〕注:取"6.15〞是下界不深于液化深度,d7处"8.20〞情况相同.d6=〔8.10+7.05〕/2-6.15=1.425〔m〕d7=8.20-〔8.10+7.05〕/2=0.625〔m〕〔2〕i点所在土层的中点深度z i与对应层位影响权函数值计算根据资料表,计算i点所在土层的中点深度z i〔等于i点所在土层的的上界加i点所代表的土层厚度d i的二分之一〕,并计算确定W i的值:Z3=3.40+ d3/2=3.90〔m〕,W3=10或Z3=3.25+ d3/2=3.825〔m〕,W3=10Z4=3.75+ d4/2=3.75+1.175/2=4.338〔m〕,W4=10Z5=5.05+d5/2=5.05+0.575/2=5.338〔m〕,W5=9.375-0.625×<5.338-5>=9.16 Z6=6.15+d6/2=6.15+1.425/2=6.863〔m〕,W6=9.375-0.625×<6.863-5>=8.21 Z7=7.05+d5/2=7.05+0.625/2=7.363〔m〕W7=9.375-0.65×<7.363-5>=7.90※以上计算表明:标准贯入试验i点所在土层的中点深度z i等于上一土层厚度底界深度加上i点所在土层厚度的一半.〔1〕地下水位埋深3.40m时: I iE=〔1-9/11.25〕×1.425×8.21+〔1-7/12.08〕×0.625×7.90=2.34+2.08=4.42<6,轻微液化〔2〕地下水位埋深 1.95m时: I iE=〔1-7/7.37〕×0.575×9.16+〔1-9/11.25〕×1.425×8.21+〔1-7/12.08〕×0.625×7.90=0.26+2.34+2.08=4.68<6,轻微液化注:上表中临界值N cr 与液化指数I iE 两栏内黑色为地下水位埋深3.40m 时计算结果,红色为水位195m 时的结果.3〕场地水位埋深3.40m,略低于粉土②顶界,表明粉土②的大部分与其下粉砂③处于地下水位之下,属应进行液化判别的饱和土层.粘粒分析表明,粉土②中含量百分率6~8〔平均值7.4〕小于规X 规定抗震设防烈度7度场地所对应的"10〞,初判地震时可能产生液化;经标准贯入试验判别法判别,粉土②的标准贯入锤击数N 0〔见资料表,未经杆长修正〕大于液化判别标准贯入锤击数临界值N cr [见本节〔4〕标准贯入锤击数临界值N cr 与液性指数计算成果表],为不液化土层;当地下水位埋深1.95m 时,孔深6.10m 处标准贯入锤击数N 0小于液化判别标准贯入锤击数临界值N cr ,为液化土;〔两种水位条件下〕粉砂③的标准贯入锤击数N 0小于液化判别标准贯入锤击数临界值N cr [见本节〔4〕标准贯入锤击数临界值N cr 与液性指数计算成果表],为液化土层.液性指数I iE =4.42〔4.68〕,液化等级轻微.。

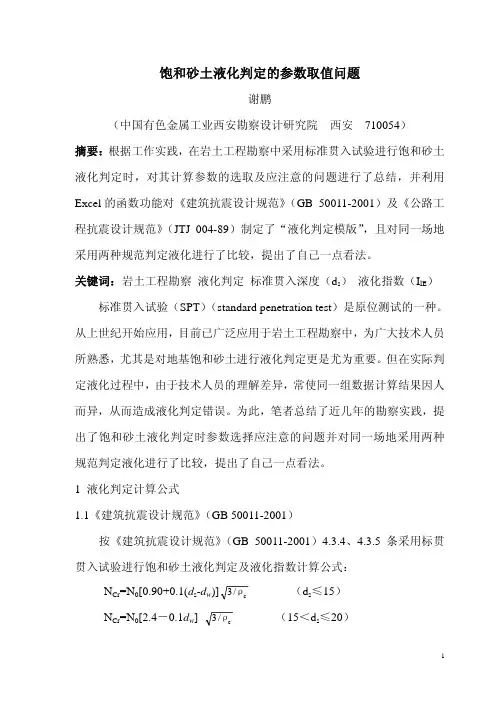

地震液化不同判别方法的比较摘要:本文通过通过某工程采用三种不同规范得出的液化判别的结果进行了对比分析,总结出三种抗震规范在进行液化判别式的差异,同时对目前不同的液化判别方法的优缺点进行了论述。

关键字:地震;液化;孔隙水压力;总应力;有效应力;标准贯入试验;抗震设防烈度;概率1砂土液化的概念液化是指饱和砂土或粉土,在周期地震荷载作用下,由于排水通道不畅,形成的孔隙水压力或超孔隙水压力不能及时消散,当土体内的孔隙水压力达到土中上覆总压力时,有效压力趋于零,土颗粒处于悬浮状态,土体会完全丧失抗剪强度和承载能力,变成象液体一样的状态,这种现象成为液化现象。

砂土液化表示在静应力或周期应力作用下产生并保持很高的孔隙水压力,是有效应力降低到一个很小的数值,导致土体在很低的,不变的残余抗剪强度或没有残余抗剪强度的情况下发生连续的变形。

砂土液化液化可用有效应力原理解释,即下式的表达方式:σ=σ′+μ式中:σ—土中总应力;σ′—土中的有效应力;μ—土中的孔隙水压力一般情况下,土体中的总应力是不变的,当在周期性振动荷载(一般为地震荷载)的作用下,孔隙水压力增大,有效应力减少,而土体中的抗剪强度τ=(σ-μ)tgφ(无粘性土);当(σ-μ)趋于零即土体中的总应力等于孔隙水压力时,抗剪强度亦趋于零,即发生饱和土体液化现象。

就液化机制而言,饱和砂土液化可分为两种类型。

一种是渗透液化,即向上渗透的水流当其水力梯度大于土的浮重度时,使土处于悬浮状态。

发生渗透液化的必要条件是由向上的水流流动。

另一种是剪切液化,即在剪切力作用下砂土体积发生压缩,使其孔隙水压力升高到静有效应力,抗剪强度丧失,象液体那样不再能抵抗剪切作用。

这里所说的剪切作用可以是静剪力作用,也可以是动剪力作用。

一般说,象地震、爆炸等应起的剪切作用历时都很短。

例如,地震的历时也就是几十秒。

在这样短的时间内,排水作用是很小的。

因此,地震时饱和砂土液化常被认为是在不排水条件下发生的。

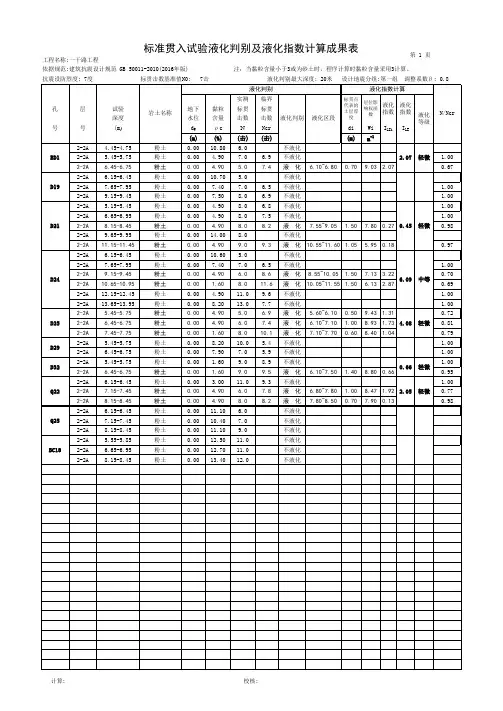

SLZK13淤泥质粉细砂 4.30可能液化2 3.05 2.55 3.50 3.0016SLZK23淤泥质粉细砂 4.60可能液化2 3.15 2.60 4.00 3.0016SLZK25淤泥质中砂30.00可能液化717.4518.50 3.00 3.0016SLZK3淤泥质粉细砂4 3.65 3.22 3.85 3.0016SLZK3淤泥质粉细砂2 6.95 6.18 2.05 3.0016SLZK43淤泥质粉细砂7.50可能液化3 5.65 5.30 4.40 3.0016SLZK45淤泥质中砂27.00可能液化317.9518.75 2.50 3.0016SLZK5淤泥质中砂614.2513.00 4.40 3.0016SLZK5淤泥质中砂716.4516.38 2.35 3.0016SLZK5淤泥质中砂518.9518.42 1.75 3.0016SLZK6淤泥质粉细砂6 5.6 5.06 3.33 3.0016SLZK6淤泥质粉细砂28.157.46 1.47 3.0016SLZK7淤泥质粉细砂1 3.1 3.15 2.10 3.0016SLZK7淤泥质粉细砂3 5.6 5.45 2.50 3.0016SLZK7淤泥质粉细砂28.17.95 2.50 3.0016SLZK7淤泥质粉细砂510.69.90 1.40 3.0016SLZK8淤泥质中砂68.458.30 2.91 3.0016SLZK8淤泥质中砂1211.3511.10 2.70 3.0016SLZK8淤泥质中砂913.8513.18 1.45 3.0016勘探点编号13.90可能液化120.000.0056.8490.40310.60可能液化38.20可能液化519.30可能液化37.20可能液化标贯点所代表的土层厚度di (m)粘粒含量ρc(%)标贯锤击数基准值No(击)实际锤击数Ni (击)土层编号土层名称层底深度(m)初判结果标贯点底深(m)标贯点所代表土层的中点深度ds (m)液化判别地下水位深度dw (m)抗震设防烈度(度)地震加速度(g)设计地震分组判别深度(m)基础埋深d b (m)标贯点液化指数(1-Ni/Ncri) *Wi*di 土层液化指数钻孔液化指数土层液化等级钻孔液化等级/情况19.040.11液化10.0031.3231.32严重19.200.10液化10.0035.8335.83严重38.400.18液化 1.00 2.45 2.45轻微20.000.20液化10.0030.8025.280.08液化9.2217.4023.200.13液化9.8037.5437.54严重38.400.08液化0.83 1.92 1.92轻微25.920.23液化 4.6715.7827.360.26液化 2.42 4.2327.360.18液化 1.05 1.5020.080.30液化9.9623.2224.160.08液化8.3611.3116.080.06液化10.0019.6920.080.15液化9.7020.6324.080.08液化8.0318.4228.080.18液化 6.737.7516.740.36液化7.8014.5721.380.56液化 5.937.03 25.380.35液化 4.55 4.26严重严重25.8525.8566.48严重34.53严重21.51严重48.20严重详判结果权值Wi液化指数液化等级临界锤击数Ncri( 击)Ni/Ncri。

1.液化判别方法

5.3.4 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)4.3.1条,饱和砂土和粉土的液化判别和地基处理,设防烈度6度时,一般情况下可不进行判别和处理。

但对液化沉陷敏感的乙类建筑可按7度的要求进行判别和处理。

(一)液化初判:

本场区③夹层粘质粉土的粘粒含量百分率大于10、⑥-2层砂质粉土的粘粒含量百分率小于10,根据上述规范4.3.3条,③夹层粘质粉土不液化,⑥-2层砂质粉土须根据标贯试验结果进一步判别。

(二)标贯试验判别:

采用标准贯入试验判别地面下20米深度范围内饱和粉土或砂土液化,液化判别标准贯入锤击数临界值可按下式计算:

3/ (4.3.4) N cr=N0β[ln(0.6d s+1.5)-0.1d w)] c

式中 N cr——液化判别标准贯入锤击数临界值

N0——液化判别标准贯入锤击数基准值,7度、设计地震分组第一组,N0可取7

d s——饱和土标准贯入点深度(m)

d w——地下水位(m)

ρc——粘粒含量百分率

β——调整系数,设计地震第一组取0.80。

计算结果,场地⑥-2层砂质粉土不液化。