画意摄影

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:3

画意摄影基本方法

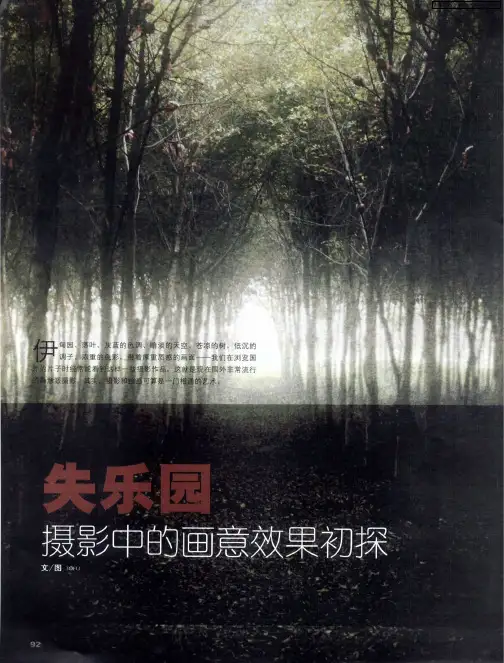

1550 编者按:当数码暗房成为我们摄影生活中的一部分,有人将它视作对细节弥补的一种工具,有人则将它作为二次创作的源泉,颠覆了自己原图的光影,用PS强大的滤镜功能制造出别于一般的画意影像。

以炭笔画效果为例,首先要调整好明暗,把握好场景的气氛,理解线条和光影的分布,经过仔细观察,只要有不适合做成素描的因素,而且会影响出片的成功应当在第一时刻舍弃。

要考虑场景远景、近景线条的合理分布,横竖线条的穿插节奏,人物点缀增添的鲜活和动感,明暗对比与透视效果的结合等等。

当然,说起来比较悬乎,做起来,积累了一定的经验就容易了,就多以直觉为主了。

当腹稿打好后,开始第一步,用PS打开调整好的照片,在滤镜里选择素描-影印。

选择恰当的细节和明暗,这个又是因素材而异和因个人趣味而异的。

一般的做法是,线条不要太粗,主要景物和人物的轮廓明显就可以了,在确定后用橡皮擦工具擦掉不需要的零碎,特别是那些阴暗部分的小点,使画面干净,像一幅没有明暗影调的铅笔画。

然后命名为:轮廓。

纪实“画意摄影”的感受、发现和领悟纪实“画意摄影”的感受、发现和领悟(2011-04-20 13:59:41)转载▼标签:张建中国分类:观点荟萃进城的树画意摄影作品摄影与绘画作为视觉艺术中最具代表性的两种艺术形式,在⼀百多年的历史中纠葛发展、相互渗透。

作为现代精神的产物,数码技术对摄影的改造更深⼊⾻髓。

当⽆数摄影师沦为数码技术控,PS技术控的裙钗之下,有的摄影师则开始回归传统,在绘画主义摄影概念的指导下,充分玩转相机本⾝的功能,不借助任何后期处理,追求摄影作品“有意味的形式”,重视 “情”的表达和“美”的造型,并始终坚持摄影纪实这⼀本体特性潜能的挖掘和发挥……纪实“画意摄影”的感受、发现和领悟——张建“新元素·抽象摄影”的价值发现采访、撰⽂/Felicia 图⽚提供/张建2011年2⽉20⽇,由CPL组织的“全民摄影⼤讲堂”在春熙路新街后巷⼦CPL凤凰御庭酒店举⾏,艺术圈各名流列位出席,与成都市摄影家协会副主席张建分享其⼗年来“新元素·抽象摄影”创作过程及⼼得。

讲座结束后,CPL主办⽅将著名华裔法国画家赵⽆极的画和张建的摄影作品混淆在⼀起,供现场嘉宾竞猜作品作者归属。

许多⼈竟⽆法分辨那些看似虚⽆空间和变换⾊彩传达的东⽅神韵的抽象作品,究竟是赵⽆极所画,还是张建镜头的表达;这种带有西⽅抽象画派兼具东⽅绘画风格的画意摄影,让众⼈迷惑⽽激动。

“画意派”摄影流觞事实上,张建镜头下那些看似绘画作品的摄影作品正是盛⾏于⼆⼗世纪初摄影领域的“绘画主义”摄影的⼀个分⽀。

该派摄影家在创作上追求绘画的效果,或达到“诗情画意”的境界。

绘画主义摄影起源于⼗九世纪的英国,主要经历了三个阶段:仿画阶段,崇尚曲雅阶段和画意阶段。

绘画主义摄影家提出,“应该产⽣摄影的拉斐尔和摄影的提茨安。

”1869年,英国摄影家HP罗宾森(1830-1901)出版了《摄影的画意效果》⼀书,他提出:“摄影家⼀定要有丰富的情感和深⼊的艺术认识,⽅⾜以成为优秀的摄影家。

寻找突破的新方向中国新画意摄影的思考【编者按】长久以来,画意摄影的创作理念一直在民间的摄影创作中占据着一席之地。

这篇文章来自上海师范大学副教授戴菲,他从摄影与绘画关系史脉络和艺术媒介与时代关系谈论了“画意摄影”,并延展出了对今日画意摄影的思考。

试图从上一代与同时期的艺术家的艺术实践中,寻找到画意摄影突破的新方向。

通常情况下,大家对画意摄影有这些认识:一、以画为宗,故称画意,即以画作为摄影的“老师”;二、摄影作品要像画一样,但又心知肚明要和画有所区别;三、在实际拍摄时,摄影要时时警惕不能和画一模一样,否则就会和画混为一谈,被大家认为是绘画的一类,失去了摄影的本性。

在世界摄影史上,画意摄影是一次艺术运动,也是一段摄影史的主角。

19世纪下半叶,一些摄影家为了使摄影能够跻身于艺术殿堂,用摄影来模仿绘画。

其中的名作,比如奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德(OscarGustave Rejlander)的《人生的两条路》,就使用了三十余张底片拼接成一幅作品,用意就是模拟绘画的形态和意趣。

其后的现代主义摄影则可以变相地被认为是画意摄影的延伸或拓展。

人生的两条路,1857、奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德作品时至今日,我们所说的新画意摄影是一种新的向绘画学习、借鉴、模仿的摄影?还是把今天的摄影向传统画意摄影推动的一种局部范围内的艺术运动?亦或是将画意摄影推到如绘画一样艺术地位的一次全新的尝试?这是三种不同层次、又有渐进的认识。

我个人以为,现在国内许多人理解的新画意,其实只是继承了传统画意的摄影路径,希望在老路上继续走下去的一种摄影方式,诸如我们知道的唯美摄影、沙龙摄影等。

这是目前对画意摄影一种比较普遍的认知。

在西方摄影史中,画意摄影曾经是向绘画学习的艺术过程。

比如,法国摄影师罗伯特·德马奇(Robert Demachy)曾向巴比松画派学习。

而美国人在现代主义摄影之前,也就是以阿尔弗雷德·斯蒂格里茨(Alfred Stieglitz)为代表的一批摄影师们,曾学习过哈德逊画派和垃圾箱画派(Ash Can School)等。

龙源期刊网

画意摄影,也是一种态度

作者:七墨

来源:《商业文化》2010年第06期

摄影术从诞生至今,已经历了一百五十多年,在漫长的岁月中,摄影与绘画始终密切关联,这其中也包含了以唯美的画面语言和设计内涵作为表达方式的画意摄影。

所谓画意,即绘画的意旨、意境,或是画出意境、神情。

《宣和画谱·王维》称:“维善画,尤精山水……观其思致高远,初未见于丹青,时时诗篇中已自有画意。

”这段话中所说画意,即为意

境。

画意摄影可以说是摄影家对绘画艺术中的意趣与境界的追求,与此同时,他们也着力模仿绘画艺术。

综观画意摄影作品,无论是西洋油画风格,还是中国国画效果,你不能不说,尤其在今天这样现代的商业时代,画意摄影带给我们的不仅仅是美感,它更是一种态度,尤其中国国画意摄影的幽芳高洁,或是清高拔俗,可见,摄影家传递的不仅是艺术见解、艺术观点,也是一种人生态度。

与鲜活热辣的时尚摄影相比,画意摄影更为“阳春白雪”,也更为隽永;而与单纯的瞬态拍摄相比,画意摄影则更具内涵。

若说瞬态摄影是历史的见证;画意摄影则是可以装点生活的道具,是可以关照审美享受的载体。

摄影艺术的分类当今,摄影艺术越来越受年轻人的青睐。

其实,摄影艺术很早就流传了。

下面就让店铺为大家介绍一下摄影艺术的分类。

摄影艺术的分类一、记录摄影摄影之所以诞生,就是为了记录的目的。

它诞生之后所显示出来的强大的生命力,也恰恰在于它的记录功能。

这是其他技术或艺术所无法比拟或取代的。

因此,从广义上说,摄影就是记录。

摄影艺术的分类二、艺术摄影随着摄影的发展,人们在摄影中不断地增加艺术的元素,开始产生艺术摄影。

它与记录摄影的区别在于艺术性的多少与高低,而无绝对的界限。

例如:我们去照张像作身份证或留个纪念,一般照相馆拍摄的照片,最多有点资料或记录价值。

可是,郑景康先生给齐白石先生拍的人像,50年过去了,至今仍是世界二十幅最优秀的人像作品之一。

其中的差别完全在于艺术性的高低。

摄影艺术的分类三、画意摄影画意摄影以其唯美的画面语言及美好的设计内涵一直是人像摄影的一种重要的表达方式。

自摄影术发明至今,可以说,画意摄影一直贯穿其中,并且在摄影发展史上起了几个里程碑的作用。

十九世纪后半页,英国摄影家雷兰达拍摄出了曾被预言为“摄影新时代来临了”的作品-----《人生的两条路》,在摄影还被轻视的当时,这幅作品以其劝勉性的主题和油画式的构图,受到了维多利亚女王的极高评价。

可以这样说,雷兰达对推进摄影被承认为一们艺术功不可没。

从此,画意摄影也逐渐成为摄影艺术中的一个重要流派。

摄影艺术的分类四、全息摄影全息摄影是指一种记录被摄物体反射波的振幅和位相等全部信息的新型摄影技术。

普通摄影是记录物体面上的光强分布,它不能记录物体反射光的位相信息,因而失去了立体感。

全息摄影采用激光作为照明光源,并将光源发出的光分为两束,一束直接射向感光片,另一束经被摄物的反射后再射向感光片。

两束光在感光片上叠加产生干涉,感光底片上各点的感光程度不仅随强度也随两束光的位相关系而不同。

所以全息摄影不仅记录了物体上的反光强度,也记录了位相信息。

人眼直接去看这种感光的底片,只能看到像指纹一样的干涉条纹,但如果用激光去照射它,人眼透过底片就能看到原来被拍摄物体完全相同的三维立体像。

风光摄影的流派一、纪实主义拍摄手法就是将大自然的一个美从你的视觉上和技术上去还原和提取。

最大特点就是:认识见证的作用占主要的主导作用。

虚拟而非虚构并不是所有过往的场景和事物都能如实的再现,有的就需要通过现在的科学技术手段进行虚拟再现,但是这些是虚拟并不是虚构。

因为这些虚拟的场景和事物都要以真实的存在、历史为依托。

运用三维动画和数字特技进行的虚拟再现是一种有科学依据、历史依据的虚拟,像《圆明园》这部纪录片,如果缺少了现代数字特技技术的支撑,是无法建构出来的,因此也就无法再现。

众所周知,我国历史上这一无比辉煌的皇家园林已经毁于战火之中,如果只是通过拍摄实物进行建构,恐怕展现在我们面前的将是满目的断壁残垣。

我曾经很好奇的看过《人与自然》栏目播出的特别纪录片—《与恐龙同行》,外国拍摄人员很好的运用了虚拟再现的手法,让我看到了一个个栩栩如生的“活着”的恐龙群体。

真实与虚拟相结合真实的再现需要我们的记忆和知识储备的能力,而虚拟的再现就需要我们发挥一下我们的想象力,当两者被我们所结合利用,我们就会很好的融入到这一部纪录片之中。

大家都知道中国的戏曲艺术恰恰很生动的体现了纪录片拍摄当中虚与实相结合的手法,中国的戏曲表演所需要的就只是舞台上的简单的道具和演员的化妆和服饰,有时我们甚至就通过演员简单的动作就能理解他们所要表达的复杂的真实存在,但是,这对于我们的想象力和知识储备是一种很大的挑战,往往年轻的一代很难理解戏曲之中所蕴含的真实存在。

在《植物王国》这一部讲解关于植物的纪录片中,当讲解到植物物种发展变化的历程中就运用了虚实结合的拍摄手法,用三维图解的方式展现出植物物种数量比例的动态变化,因此让我印象深刻。

画意摄影的特点就是:追求绘画的意趣味。

一切以绘画的原则,包括构图以及规范性等。

总之一切以绘画的标准为导向进行创作。

画意摄影在创作上又可以分为绘画派和画意派,绘画派大致是摆拍,先画好一个草图,按照图的布局和场景进行还原;而画意派则是根据场景恰当地构思还原曾经的画面,让人们觉得好像一幅画。

第四章:画意摄影

一、什么是画意摄影(重点)

画意摄影流派产生于19世纪80年代,到20世纪20-30年代早期终止。

画意派主张摄影师表现自己的个性和才华,不依附传统模式。

强调画面中影调、线条、平衡等美学元素的重要性超过照片的现实意义。

当时,画意派很少采用类似拼贴、叠合等方式产生类似绘画的效果,而是通过直接的拍摄和采用特殊工艺的制作。

二、画意摄影的本质和特点

若说画意派摄影需要一个定义,毋宁说需要一个地位。

事实上,建立在更高层次之上的审美需求,将画意类作品置于很玄妙的境地:与鲜活热辣的时尚摄影相比,似乎更为“阳春白雪”一些,也更为隽永;而与单纯的瞬态拍摄相比,则更具内涵。

以个人的理解来看,画意摄影实际上就是:瞬态拍摄+时间或空间场景+绘画技法结合而成的摄影作品。

一句话,若说瞬态摄影是历史的见证,可以为之做注脚;画意则是可以装点生活的道具,是可以关照审美享受的载体,应该出现在人们生活的各个角落。

对画意摄影来说,“画”是一种形式,要把这种形式变为有意义的作品,就要把个人的观念融入照片里。

因此“画意”首重“意”字,若只追求画面效果,忽略画面内的意图,也只能是一幅失败的作品。

两者比较,摄影是记录性大于可读性,一幅摄影作品不一定让读者赏心悦目,但其历史的传承使其具备了史料的价值;画作则是可读性大于记录性,画家把自己的意图更直接地倾注在画布上,以其艺术的独特价值吸引人们的目光。

三、画意摄影的要求(重点)

意”大于“画”

对一副成功的作品来说,画面中的独特内涵总是让人惊喜、值得玩味的焦点,而其间的表现手段却往往会被无意间忽视掉。

因为无论绘画的笔触,或是摄影、制作的技巧都是可控的,通过大量的练习即可达到,而观念的“意”才是金子中的钻石。

所以在拍摄前,一定要问自己:我的创作意图是什么?需要什么样的场景?表现的地点是什么?时间年代如何?总之,决不能没有情节、没有故事,否则画面也就没有了基石。

“画”大于“摄”

画意摄影的根本始终是摄影,但是如果脱离开“画”的形式,画意摄影是否也就没有意义了?“画”作为外在特点之一,是这种形式的一部分。

既然说是画,就要更多地遵循于画

的美学原理。

如何使画面更美,更符合美学原理的角度出发,去实现拍摄元素的排列与组合。

对于用光要求也是同等的,一幅美的作品无不是光的艺术,不止是摄影,画画也同样如此。

了解更多的美学规则,是摆在“画意派”面前的艰难任务,也是持之以恒的最高准则。

“摄”大于“做”

照片的品质好,后期的工作会相应减少很多,只一味地追求最后一环,一切靠后期的想法是错误的。

这要求作者对摄影器材的掌握如臂使指,合理地运用自己的摄影器材。

如果你喜欢浪费快门,那么在不加选择的拍摄中,往往会使自己与被摄者的耐心消耗殆尽。

这一点无论对“摄影”还是“作画”来说,都绝无好处。

应该说,摄影师突破自己的最好方法便是了解生活,以及被摄者的生活常态,结合自己的场景选择来表现。

一个很好的办法是提前做好腹稿,最好用笔画出简图,拍摄前与被摄者进行充分交流,如果有类似的照片做参考更好。

“做”大于“型”

作画有写实派也有写意派,有婉约派也有豪放派,画意摄影同样如是。

掌握不同的手法完成自己的作品是非常重要的一环。

了解绘画的朋友都知道,素描、水粉、水彩、油画、国画、混合颜料、混合材质、画布、速写纸、素描纸、水粉纸、水彩纸、乃至墙面喷涂的肌理与纹路都是不同的,笔触的质感也是不同的,有无数的肌理元素等待我们探索。

另一方面,则取决于摄影师掌握的“图库”数量,即摄影师对拍摄素材的积累。

“手法”和“图库”之后,才是模特的“型”。

通过瞬态拍摄获得的“型”可能是接近完美的,但画意的主题内涵与表现形式才是作品成败的关键。

简单来说,即在后期过程中,对画面组成元素的“质感”的实现是一个关键环节。

那么具体到画意人像的创作上,又应该如何理解?

如今,画意派摄影作品似乎在主流之外形成了一条小河,这种独特的表现方式已经被更多的人所接受,尤以人像作品和风光作品吸纳最快。

具体到画意人像的创作上。

画意与人物的融合

艳俗类人像摄影作品往往更关注模特表现的精准与情绪。

画意摄影也是如此,其实每个画意派摄影师更希望自己的模特是一个表现在画架前的职业模特,但如果面对大众市场而非拍卖或者画廊销售时,人像拍摄将到原点,照顾到客户情绪的同时,最好的办法是发掘客户的历史与审美爱好。

笔者曾经拍摄过类似的摄影作品,清淡的水彩痕迹让客户想起儿时快乐的时光,而以自己作为模特变为画中的主人公,是除谈心外更能获取好感的手段,画意类作品注重生活高于生活,即使是普通的客户,也不允许出现失败的作品,因为那是你的而不仅是客户的。