渡荆门送别诗词赏析暨中考试题汇编(最新版)

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:5

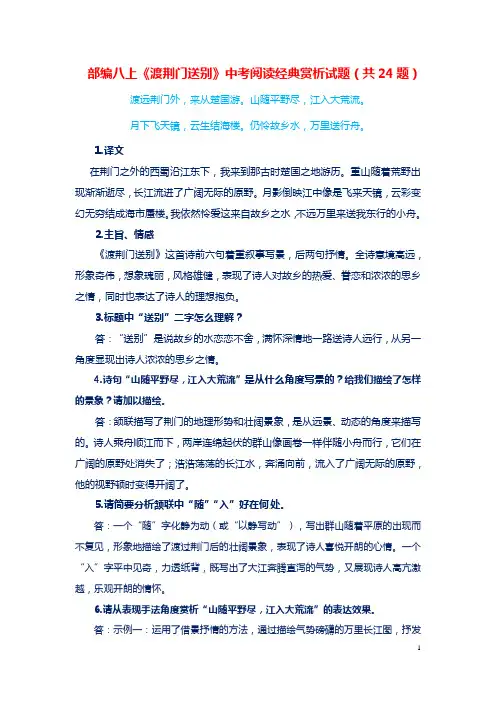

部编八上《渡荆门送别》中考阅读经典赏析试题(共24题)渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

1.译文在荆门之外的西蜀沿江东下,我来到那古时楚国之地游历。

重山随着荒野出现渐渐逝尽,长江流进了广阔无际的原野。

月影倒映江中像是飞来天镜,云彩变幻无穷结成海市蜃楼。

我依然怜爱这来自故乡之水,不远万里来送我东行的小舟。

2.主旨、情感《渡荆门送别》这首诗前六句着重叙事写景,后两句抒情。

全诗意境高远,形象奇伟,想象瑰丽,风格雄健,表现了诗人对故乡的热爱、眷恋和浓浓的思乡之情,同时也表达了诗人的理想抱负。

3.标题中“送别”二字怎么理解?答:“送别”是说故乡的水恋恋不舍,满怀深情地一路送诗人远行,从另一角度显现出诗人浓浓的思乡之情。

4.诗句“山随平野尽,江入大荒流”是从什么角度写景的?给我们描绘了怎样的景象?请加以描绘。

答:颔联描写了荆门的地理形势和壮阔景象,是从远景、动态的角度来描写的。

诗人乘舟顺江而下,两岸连绵起伏的群山像画卷一样伴随小舟而行,它们在广阔的原野处消失了;浩浩荡荡的长江水,奔涌向前,流入了广阔无际的原野,他的视野顿时变得开阔了。

5.请简要分析颔联中“随”“入”好在何处。

答:一个“随”字化静为动(或“以静写动”),写出群山随着平原的出现而不复见,形象地描绘了渡过荆门后的壮阔景象,表现了诗人喜悦开朗的心情。

一个“入”字平中见奇,力透纸背,既写出了大江奔腾直泻的气势,又展现诗人高亢激越,乐观开朗的情怀。

6.请从表现手法角度赏析“山随平野尽,江入大荒流”的表达效果。

答:示例一:运用了借景抒情的方法,通过描绘气势磅礴的万里长江图,抒发了作者初出荆门时的喜悦、激动的心情,更是诗人开阔的胸怀,开朗的心境和蓬勃朝气的形象写照。

示例二:以静写动。

一个“随”字化静为动,写出群山随着平原的出现而不复见,形象地描绘了渡过荆门后的壮阔景象,表现了诗人喜悦开朗的心情。

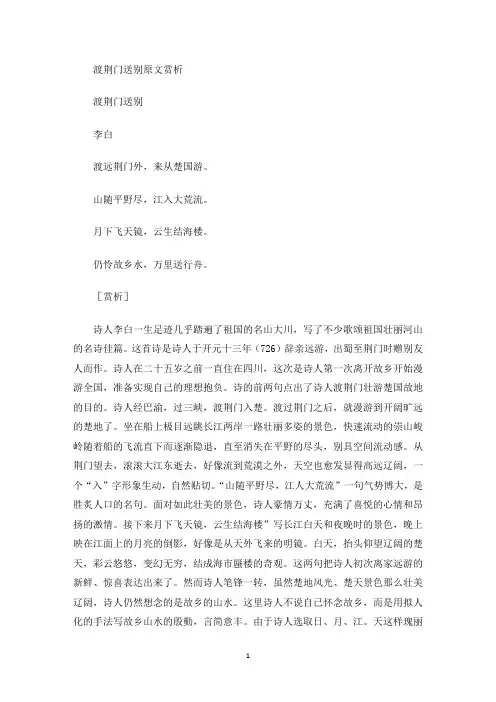

渡荆门送别原文赏析渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

[赏析]诗人李白一生足迹几乎踏遍了祖国的名山大川,写了不少歌颂祖国壮丽河山的名诗佳篇。

这首诗是诗人于开元十三年(726)辞亲远游,出蜀至荆门时赠别友人而作。

诗人在二十五岁之前一直住在四川,这次是诗人第一次离开故乡开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。

诗的前两句点出了诗人渡荆门壮游楚国故地的目的。

诗人经巴渝,过三峡,渡荆门入楚。

渡过荆门之后,就漫游到开阔旷远的楚地了。

坐在船上极目远眺长江两岸一路壮丽多姿的景色,快速流动的崇山峻岭随着船的飞流直下而逐渐隐退,直至消失在平野的尽头,别具空间流动感。

从荆门望去,滚滚大江东逝去,好像流到荒漠之外,天空也愈发显得高远辽阔,一个“入”字形象生动,自然贴切。

“山随平野尽,江人大荒流”一句气势博大,是胜炙人口的名句。

面对如此壮美的景色,诗人豪情万丈,充满了喜悦的心情和昂扬的激情。

接下来月下飞天镜,云生结海楼”写长江白天和夜晚时的景色,晚上映在江面上的月亮的倒影,好像是从天外飞来的明镜。

白天,抬头仰望辽阔的楚天,彩云悠悠,变幻无穷,结成海市蜃楼的奇观。

这两句把诗人初次离家远游的新鲜、惊喜表达出来了。

然而诗人笔锋一转,虽然楚地风光、楚天景色那么壮美辽阔,诗人仍然想念的是故乡的山水。

这里诗人不说自已怀念故乡,而是用拟人化的手法写故乡山水的殷勤,言简意丰。

由于诗人选取日、月、江。

天这样瑰丽大气的意象,显得大气磅礴,风格雄健有力,描写又逼真如画,意境高远,成为李白描绘祖国壮丽河山著名的诗篇之一。

《渡荆门送别》年代:唐作者:李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天境,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

分类标签:送别诗作品赏析【注解】:1、荆门:山名,在湖北省宜都县西北。

2。

海楼:海市蜃楼。

3、故乡水:指长江,李白早年住在四川,故有此言。

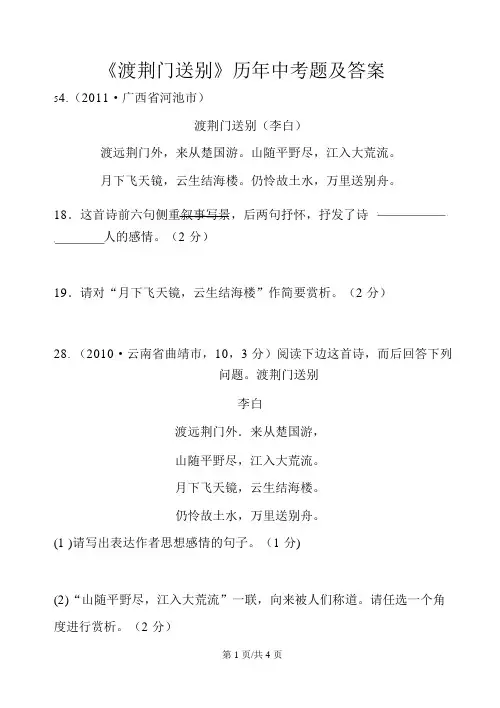

《渡荆门送别》历年中考题及答案54.(2011·广西省河池市)渡荆门送别(李白)渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故土水,万里送别舟。

18.这首诗前六句侧重叙事写景,后两句抒怀,抒发了诗人的感情。

(2 分)19.请对“月下飞天镜,云生结海楼”作简要赏析。

(2 分)28.(2010·云南省曲靖市,10,3 分)阅读下边这首诗,而后回答下列问题。

渡荆门送别李白渡远荆门外.来从楚国游,山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故土水,万里送别舟。

(1 )请写出表达作者思想感情的句子。

(1 分)(2)“山随平野尽,江入大荒流”一联,向来被人们称道。

请任选一个角度进行赏析。

(2 分)2014年山东省日照市(二)阅读下边的诗歌,达成 13-14题。

渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故土水,万里送别舟。

13.《渡荆门送别》是一首五言律诗,首联交代,尾联抒发了作者的感情。

(2 分)14.先人写诗讲究炼字,常有一字传神之妙,试简要剖析“山随平野尽”中“随”字的表达成效。

(3 分)答:2014年湖北省襄阳市(一)阅读古诗《渡荆门送别》,达成 10-11题。

(4 分)渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故土水,万里送别舟。

10.此诗是诗人出蜀至荆门时所作,首联,颔联、颈联写景,尾联抒怀,委婉地抒发了之情。

(2 分)11.先人用语常常一字传神。

“山随平野尽”句中哪个字用得好?试作简要赏析。

(2 分)答:【答案】18.思乡19.长江流过荆门以下,河流迂曲,流速减缓。

夜晚,江面沉静时,俯视月亮在水中的倒影,仿佛天上飞来一面明镜似的;白天,仰望天空,云彩盛行,千变万化,结成了空中楼阁般的奇景。

【答案】(1 )(1 分) 仍怜故土水,万里送别舟。

(2)(2 分)答题示例:①绘境界:苍莽起伏的山峦跟着平原荒野的延长。

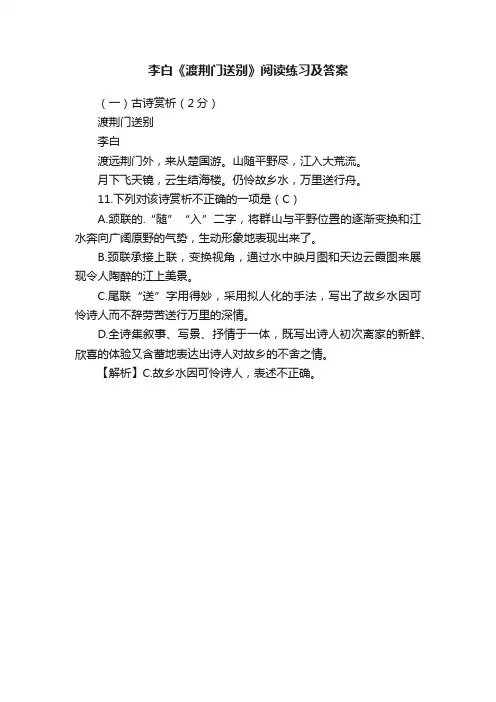

李白《渡荆门送别》阅读练习及答案

(一)古诗赏析(2分)

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

11.下列对该诗赏析不正确的一项是(C)

A.颔联的.“随”“入”二字,将群山与平野位置的逐渐变换和江水奔向广阔原野的气势,生动形象地表现出来了。

B.颈联承接上联,变换视角,通过水中映月图和天边云霞图来展现令人陶醉的江上美景。

C.尾联“送”字用得妙,采用拟人化的手法,写出了故乡水因可怜诗人而不辞劳苦送行万里的深情。

D.全诗集叙事、写景、抒情于一体,既写出诗人初次离家的新鲜、欣喜的体验又含蓄地表达出诗人对故乡的不舍之情。

【解析】C.故乡水因可怜诗人,表述不正确。

《渡荆门送别》历年中考题及答案 54.(2011·广西省河池市) 渡荆门送别(李白) 渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

18.这首诗前六句着重叙事写景,后两句抒情,抒发了诗人的感情。

(2分) 19.请对“月下飞天镜,云生结海楼”作简要赏析。

(2分) 【答案】 18.思乡 19.长江流过荆门以下,河道迂曲,流速减缓。

晚上,江面平静时,俯视月亮在水中的倒影,好像天上飞来一面明镜似的;日间,仰望天空,云彩兴起,变幻无穷,结成了海市蜃楼般的奇景。

28.(2010·云南省曲靖市,10,3分)阅读下面这首诗,然后回答问题。

渡荆门送别 李白 渡远荆门外.来从楚国游, 山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

(1)请写出表达作者思想感情的句子。

(1分) (2)“山随平野尽,江入大荒流”一联,历来被人们称道。

请任选一个角度进行赏析。

(2分) 【答案】 (1)(1分)仍怜故乡水,万里送行舟。

(2)(2分)答题示例:①绘意境:苍莽起伏的山峦随着平原旷野的延伸。

渐渐消失得无影无踪,一泻千里的长江水奔赴茫茫无际的辽阔平原。

作者为我们展示了一幅气势磅礴的万里长江图。

②赏字词:“随”表现出群山与平野的位置逐渐变换、推移,写出空间感和流动感:“入”渲染出江水奔流的磅礴气势,展示了诗人的广阔胸襟。

④品技巧:运用了借景抒情的方法,抒发了作者初出荆门时的喜悦、激动的心情。

更是诗人开阔的胸怀,开朗的心境和蓬勃朝气的形象写照 2014年山东省日照市 (二)阅读下面的诗歌,完成13-14题。

渡荆门送别 李白 渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

13.《渡荆门送别》是一首五言律诗,首联交代,尾联抒发了作者的感情。

(2分) 14.古人写诗讲究炼字,常有一字传神之妙,试简要分析“山随平野尽”中“随”字的表达效果。

《渡荆门送别》历年中考题及答案54.(2011·广西省河池市)渡荆门送别(李白)渡远荆门外,从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

18.这首诗前六句着重叙事写景,后两句抒情,抒发了诗人的感情。

(2分)19.请对“月下飞天镜,云生结海楼”作简要赏析。

(2分)28. (2010·云南省曲靖市,10,3分)阅读下面这首诗,然后回答问题。

渡荆门送别李白渡远荆门外.从楚国游,山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

(1 )请写出表达作者思想感情的句子。

(1分)(2)“山随平野尽,江入大荒流”一联,历被人们称道。

请任选一个角度进行赏析。

(2分)2014年山东省日照市(二)阅读下面的诗歌,完成13-14题。

渡荆门送别李白渡远荆门外,从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

13.《渡荆门送别》是一首五言律诗,首联交代,尾联抒发了作者的感情。

(2分)14.古人写诗讲究炼字,常有一字传神之妙,试简要分析“山随平野尽”中“随”字的表达效果。

(3分)答:2014年湖北省襄阳市(一)阅读古诗《渡荆门送别》,完成10-11题。

(4分)渡荆门送别李白渡远荆门外,从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

10.此诗是诗人出蜀至荆门时所作,首联,颔联、颈联写景,尾联抒情,含蓄地抒发了之情。

(2分)11.古人用语往往一字传神。

“山随平野尽”句中哪个字用得好?试作简要赏析。

(2分) 答:【答案】18.思乡19.长江流过荆门以下,河道迂曲,流速减缓。

晚上,江面平静时,俯视月亮在水中的倒影,好像天上飞一面明镜似的;日间,仰望天空,云彩兴起,变幻无穷,结成了海市蜃楼般的奇景。

【答案】(1 )(1分) 仍怜故乡水,万里送行舟。

(2)(2分)答题示例:①绘意境:苍莽起伏的山峦随着平原旷野的延伸。

古诗词鉴赏中考真题汇编14.阅读下面唐诗,按要求回答问题。

(4分)渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

(1)这首诗主要表现了诗人的感情。

(2分)【答案】思乡(怀乡)【解析】此题考查评价诗歌的思想内容或作者的情感态度的能力。

可以抓住尾联“仍怜故乡水,万里送行舟”来分析作者的情感,“仍怜故乡水,万里送行舟。

”诗人顺着长江远渡荆门,江水流过的蜀地也就是曾经养育过他的故乡,初次离别,他怎能不无限留恋,依依难舍呢?但诗人不说自己思念故乡,而说故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,怀着深情厚意,万里送行舟,从对面写来,越发显出自己思乡深情。

诗以浓重的怀念惜别之情结尾,言有尽而情无穷。

诗题中的“送别”应是告别故乡而不是送别朋友,诗中并无送别朋友的离情别绪。

《渡荆门送别》是唐代伟大诗人李白青年时期在出蜀漫游的途中写下的一首五律。

此诗由写远游点题始,继写沿途见闻和观感,后以思念作结。

全诗意境高远,风格雄健,形象奇伟,想象瑰丽,以其卓越的绘景取胜,景象雄浑壮阔,表现了作者少年远游、倜傥不群的个性及浓浓的思乡之情。

【考点解析】古诗词阅读中阐述思想感情类题目的答题要点古诗词阅读中阐述思想感情类题目的答题要点:高考语文中的古诗词阅读,要求总结、概括文中思想感情的题目,往往分值较高、失分较多。

怎么办呢?采薇老师用一个例题来告诉你关键点在哪里。

答题要点:(1)把握关键;(2)品味意象;(3)知人论世;(4)注意标题;(5)留心注释。

古诗词常见思想感情:(1)思乡怀人;(2)怀古伤今;(3)忧时伤事;(4)报国立业;(5)怀才不遇;(6)隐逸出世;(7)山水之美。

阅读下面这首唐诗,完成8-9题(11分)发临洮将赴北庭留别①岑参闻说轮台路②,连年见雪飞。

春风不曾到,汉使亦应稀。

白草通疏勒,青山过武威。

勤王敢道远,私向梦中归。

【注】①临洮:在今甘肃临潭西。

北庭:唐六都护府之一,治所为庭州(今新疆吉木萨尔北)。

【《渡荆门送别》诗词鉴赏】原文注释、翻译赏析_古诗大全《渡荆门送别》诗词鉴赏1《渡荆门送别》李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

译文乘船远行,路过荆门一带,来到楚国故地。

青山渐渐消失,平野一望无边。

长江滔滔奔涌,流入广袤荒原。

月映江面,犹如明天飞镜;云变蓝天,生成海市蜃楼。

故乡之水恋恋不舍,不远万里送我行舟。

赏析这首诗是李白出蜀时所作。

李白这次出蜀,由水路乘船远行,经巴渝,出三峡,直向荆门山之外驶去,目的是到湖北、湖南一带楚国故地游览。

“渡远荆门外,来从楚国游”,指的就是这一壮游。

这时候的青年诗人,兴致勃勃,坐在船上沿途纵情观赏巫山两岸高耸云霄的峻岭,一路看来,眼前景色逐渐变化,船过荆门一带,已是平原旷野,视域顿然开阔,别是一番景色。

这首诗首尾行结,浑然一体,意境高远,风格雄健。

“山随平野尽,江入大荒流”,写得逼真如画,有如一幅长江出峡渡荆门长轴山水图,成为脍炙人口的佳句。

如果说优秀的山水画“咫尺应须论万里”,那么,这首形象壮美瑰玮的五律也可以说能以小见大,以一当十,容量丰富,包涵长江中游数万里山势与水流的景色,具有高度集中的艺术概括力。

《渡荆门送别》诗词鉴赏2《渡荆门送别》渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

翻译乘船远行,路过荆门一带来到楚国故地。

青山渐渐消失,平野一望无边。

长江滔滔奔涌,流入广袤荒原。

月映江面,犹如明天飞镜;云变蓝天,生成海市蜃楼。

故乡之水恋恋不舍,不远万里送我行舟。

李白简介李白(701年-762年),字太白,号青莲居士,中国唐朝诗人,自言祖籍陇西成纪(今甘肃省天水市秦安县),先世西凉武昭王李嵩之后,与李唐皇室同宗。

幼时内迁,寄籍剑南道绵州(今四川省江油昌隆县)。

李白有“诗仙”、“诗侠”、“酒仙”、“谪仙人”等称呼,活跃于盛唐,为杰出的`浪漫主义诗人。

与杜甫合称“李杜”。

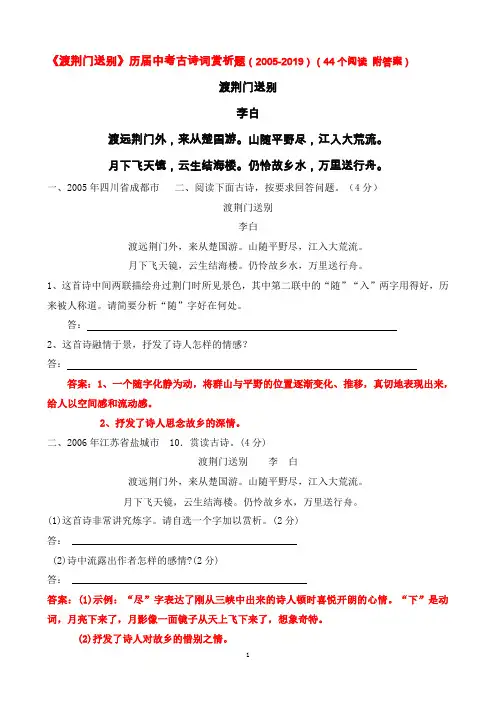

《渡荆门送别》历届中考古诗词赏析题(2005-2019)(44个阅读附答案)渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

一、2005年四川省成都市二、阅读下面古诗,按要求回答问题。

(4分)渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

1、这首诗中间两联描绘舟过荆门时所见景色,其中第二联中的“随”“入”两字用得好,历来被人称道。

请简要分析“随”字好在何处。

答:2、这首诗融情于景,抒发了诗人怎样的情感?答:答案:1、一个随字化静为动,将群山与平野的位置逐渐变化、推移,真切地表现出来,给人以空间感和流动感。

2、抒发了诗人思念故乡的深情。

二、2006年江苏省盐城市 10.赏读古诗。

(4分)渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

(1)这首诗非常讲究炼字。

请自选一个字加以赏析。

(2分)答: _____________________________________________ (2)诗中流露出作者怎样的感情?(2分)答: _______________________________________________ 答案:(1)示例:“尽”字表达了刚从三峡中出来的诗人顿时喜悦开朗的心情。

“下”是动词,月亮下来了,月影像一面镜子从天上飞下来了,想象奇特。

(2)抒发了诗人对故乡的惜别之情。

三、2007年湖北省潜江市、仙桃、江汉油田6.古诗赏析。

品读李白的《渡荆门送别》,然后答题。

(3分)渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

(1)本诗记下了作者初次离开故乡时的观感和情思,其中最能表达他对故乡依依不舍之情的一个字是“ ____________________”。

(1分)(2)下面对本诗的赏析有误的一项是()(2分)A.首联叙事,直扣诗题,交待了送别的时间、地点、人物及此行的目的。

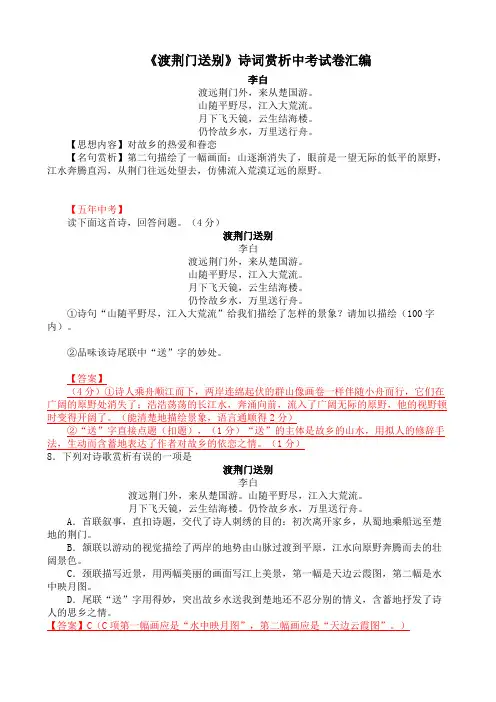

《渡荆门送别》诗词赏析中考试卷汇编李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

【思想内容】对故乡的热爱和眷恋【名句赏析】第二句描绘了一幅画面:山逐渐消失了,眼前是一望无际的低平的原野,江水奔腾直泻,从荆门往远处望去,仿佛流入荒漠辽远的原野。

【五年中考】读下面这首诗,回答问题。

(4分)渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

①诗句“山随平野尽,江入大荒流”给我们描绘了怎样的景象?请加以描绘(100字内)。

②品味该诗尾联中“送”字的妙处。

【答案】(4分)①诗人乘舟顺江而下,两岸连绵起伏的群山像画卷一样伴随小舟而行,它们在广阔的原野处消失了;浩浩荡荡的长江水,奔涌向前,流入了广阔无际的原野,他的视野顿时变得开阔了。

(能清楚地描绘景象,语言通顺得2分)②“送”字直接点题(扣题),(1分)“送”的主体是故乡的山水,用拟人的修辞手法,生动而含蓄地表达了作者对故乡的依恋之情。

(1分)8.下列对诗歌赏析有误的一项是渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

A.首联叙事,直扣诗题,交代了诗人刺绣的目的:初次离开家乡,从蜀地乘船远至楚地的荆门。

B.颔联以游动的视觉描绘了两岸的地势由山脉过渡到平原,江水向原野奔腾而去的壮阔景色。

C.颈联描写近景,用两幅美丽的画面写江上美景,第一幅是天边云霞图,第二幅是水中映月图。

D.尾联“送”字用得妙,突出故乡水送我到楚地还不忍分别的情义,含蓄地抒发了诗人的思乡之情。

【答案】C(C项第一幅画应是“水中映月图”,第二幅画应是“天边云霞图”。

)(一)阅读古诗《渡荆门送别》,完成1-2题。

(4分)渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

《渡荆门送别》历年中考题及答案《渡荆门送别》历年中考题及答案54.(2019·广西省河池市)渡荆门送别(李白)渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

18.这首诗前六句着重叙事写景,后两句抒情,抒发了诗人的感情。

(2分)19.请对“月下飞天镜,云生结海楼”作简要赏析。

(2分)【答案】18.思乡19.长江流过荆门以下,河道迂曲,流速减缓。

晚上,江面平静时,俯视月亮在水中的倒影,好像天上飞来一面明镜似的;日间,仰望天空,云彩兴起,变幻无穷,结成了海市蜃楼般的奇景。

28. (2019·云南省曲靖市,10,3分)阅读下面这首诗,然后回答问题。

渡荆门送别李白渡远荆门外.来从楚国游,山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

14.古人写诗讲究炼字,常有一字传神之妙,试简要分析“山随平野尽”中“随”字的表达效果。

(3分)答:(二)(5分)13.远渡的地点和此行的目的思乡评分:每空1分,共2分。

14.“随”字化静为动(或“以静写动”),写出群山随着平原的出现而不复见,形象地描绘了渡过荆门后的壮阔景象,表现了诗人喜悦开朗的心情。

评分:本题共3分,表现手法、景物特点、思想感情各1分。

2019年湖北省襄阳市(一)阅读古诗《渡荆门送别》,完成10-11题。

(4分)渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

10.此诗是诗人出蜀至荆门时所作,首联,颔联、颈联写景,尾联抒情,含蓄地抒发了之情。

(2分)11.古人用语往往一字传神。

“山随平野尽”句中哪个字用得好?试作简要赏析。

(2分)答:(一)阅读古诗《渡荆门送别》(4分) 10. (2分)每空1分。

叙事;思乡。

11.(2分)“随”字用得好,(1分)一个“随””字,化静为动,将群山与平野的位置逐渐变化、推移,真切地表现出来,给人以空间感和流动感。

渡荆门送别唐·李白习题综合练渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

1.如何理解《渡荆门送别》中的“送别” 。

2.请对“月下飞天镜,云生结海楼”的画面加以描绘。

阅读《渡荆门送别》,回答问题。

渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

3.本诗首联交代了什么?4.品味该诗尾联中“送”字的妙处。

5.阅读《渡荆门送别》,完成小题。

渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

(1)这首诗中间两联描绘舟过荆门时所见景色,请简要分析“随”字好在哪里?(2)“山随平野尽,江入大荒流”写出了什么样的景象?诗词赏析渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

6.颈联中的“天镜”指______________,“海楼”指______________。

7.本诗题为“渡荆门送别”,有人认为:诗中无送别,题目中“送别”二字可删。

你是否同意这种说法?说说理由。

阅读《渡荆门送别》,完成小题。

渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

8.此诗是诗人出蜀至荆门时所做,首联________(表达方式),颔联、颈联描写景色,尾联抒情,含蓄地抒发了作者______________________的情感。

9.从修辞角度,赏析“月下飞天镜”一句的妙处。

阅读李白的《渡荆门送别》,回答后面小题渡荆门送别李白渡远荆门①外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼②。

仍怜故乡水,万里送行舟。

注释:①荆门:山名。

②海楼:海市蜃楼的景象。

10.展开联想和想象,描绘“月下飞天镜,云生结海楼”所展现的画面。

部编版八年级上册语文《渡荆门送别》历年中考题及答案渡荆门送别(李白)渡远荆门外,来从楚国游°山随平野尽,江入大荒流°月下飞天镜,云生结海楼°仍怜故乡水,万里送行舟°18.这首诗前六句着重叙事写景,后两句抒情,抒发了诗人的感情°(2分)19.请对“月下飞天镜,云生结海楼”作简要赏析°(2分)28. (2010·云南省曲靖市,10,3分)阅读下面这首诗,然后回答问题°渡荆门送别李白渡远荆门外.来从楚国游,山随平野尽,江入大荒流°月下飞天镜,云生结海楼°仍怜故乡水,万里送行舟°(1 )请写出表达作者思想感情的句子°(1分)(2)“山随平野尽,江入大荒流”一联,历来被人们称道°请任选一个角度进行赏析°(2分)2014年山东省日照市(二)阅读下面的诗歌,完成13-14题°渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游°山随平野尽,江入大荒流°月下飞天镜,云生结海楼°仍怜故乡水,万里送行舟°13.《渡荆门送别》是一首五言律诗,首联交代,尾联抒发了作者的感情°(2分)14.古人写诗讲究炼字,常有一字传神之妙,试简要分析“山随平野尽”中“随”字的表达效果°(3分)答:2014年湖北省襄阳市(一)阅读古诗《渡荆门送别》,完成10-11题°(4分)渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游°山随平野尽,江入大荒流°月下飞天镜,云生结海楼°仍怜故乡水,万里送行舟°10.此诗是诗人出蜀至荆门时所作,首联,颔联、颈联写景,尾联抒情,含蓄地抒发了之情°(2分)11.古人用语往往一字传神°“山随平野尽”句中哪个字用得好?试作简要赏析°(2分)答:【答案】18.思乡19.长江流过荆门以下,河道迂曲,流速减缓°晚上,江面平静时,俯视月亮在水中的倒影,好像天上飞来一面明镜似的;日间,仰望天空,云彩兴起,变幻无穷,结成了海市蜃楼般的奇景°【答案】(1 )(1分) 仍怜故乡水,万里送行舟°(2)(2分)答题示例:①绘意境:苍莽起伏的山峦随着平原旷野的延伸°渐渐消失得无影无踪,一泻千里的长江水奔赴茫茫无际的辽阔平原°作者为我们展示了一幅气势磅礴的万里长江图°②赏字词:“随”表现出群山与平野的位置逐渐变换、推移,写出空间感和流动感:“入”渲染出江水奔流的磅礴气势,展示了诗人的广阔胸襟°④品技巧:运用了借景抒情的方法,抒发了作者初出荆门时的喜悦、激动的心情°更是诗人开阔的胸怀,开朗的心境和蓬勃朝气的形象写照(二)(5分)13.远渡的地点和此行的目的思乡评分:每空1分,共2分°14.“随”字化静为动(或“以静写动”),写出群山随着平原的出现而不复见,形象地描绘了渡过荆门后的壮阔景象,表现了诗人喜悦开朗的心情°评分:本题共3分,表现手法、景物特点、思想感情各1分°(一)阅读古诗《渡荆门送别》(4分) 10. (2分)每空1分°叙事;思乡°11.(2分)“随”字用得好,(1分)一个“随””字,化静为动,将群山与平野的位置逐渐变化、推移,真切地表现出来,给人以空间感和流动感°(1分)。

《渡荆门送别》历年中考题及答案54.(2011·广西省河池市)渡荆门送别(李白)渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

18.这首诗前六句着重叙事写景,后两句抒情,抒发了诗人的感情。

(2分)19.请对“月下飞天镜,云生结海楼”作简要赏析。

(2分)28. (2010·云南省曲靖市,10,3分)阅读下面这首诗,然后回答问题。

渡荆门送别李白渡远荆门外.来从楚国游,山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

(1 )请写出表达作者思想感情的句子。

(1分)(2)“山随平野尽,江入大荒流”一联,历来被人们称道。

请任选一个角度进行赏析。

(2分)2014年山东省日照市(二)阅读下面的诗歌,完成13-14题。

渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

13.《渡荆门送别》是一首五言律诗,首联交代,尾联抒发了作者的感情。

(2分)14.古人写诗讲究炼字,常有一字传神之妙,试简要分析“山随平野尽”中“随”字的表达效果。

(3分)答:2014年湖北省襄阳市(一)阅读古诗《渡荆门送别》,完成10-11题。

(4分)渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

10.此诗是诗人出蜀至荆门时所作,首联,颔联、颈联写景,尾联抒情,含蓄地抒发了之情。

(2分)11.古人用语往往一字传神。

“山随平野尽”句中哪个字用得好?试作简要赏析。

(2分)答:【答案】18.思乡19.长江流过荆门以下,河道迂曲,流速减缓。

晚上,江面平静时,俯视月亮在水中的倒影,好像天上飞来一面明镜似的;日间,仰望天空,云彩兴起,变幻无穷,结成了海市蜃楼般的奇景。

【答案】(1 )(1分) 仍怜故乡水,万里送行舟。

(2)(2分)答题示例:①绘意境:苍莽起伏的山峦随着平原旷野的延伸。

初中古诗词精解与精练八年级上册渡荆门送别(李白)(注:理解赏析均编自教师教学参考用书)预习资料1.题目解说渡,通过。

荆门,即荆门山,形势险要。

“送别”点明诗歌主题,但这首诗不是送别朋友,而是设想故乡的山水送别诗人自己。

标题既点明了诗歌的写作内容,又暗含诗人对故乡的依依惜别之情。

2.作者名片李白,字太白,号青莲居士,唐代诗人,与杜甫并称“李杜”。

我国文学史上伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。

他的诗雄奇豪放,想象丰富,语言流转自然,韵律和谐多变。

3.背景资料这首诗是诗人开元十三年出蜀至荆门时所作。

诗人这次出蜀,由水路乘船远行,目的是到楚国故地游览。

船过荆门一带,视野顿时开阔,别有一番景致。

于是诗人诗兴大发,写下了这首诗。

诗句理解首联:渡远荆门外,来从楚国游。

句意:(我乘舟)远渡到荆门之外,去楚地漫游。

理解赏析:首联点题,以叙事为主,交代地点和事由。

颔联:山随平野尽,江入大荒流。

句意:山随着平坦的原野(的出现)逐渐消失,长江奔入辽远无际的原野。

理解赏析:颔联以移动视角来描写景物的变化。

作者化静为动,使景物富于动态。

这两句诗借景抒情,表现诗人初出荆门时喜悦、激动的心情。

颈联:月下飞天镜,云生结海楼。

句意:月亮倒映在水中,犹如从天上飞来一面明镜,云霞多变,形成了海市蜃楼。

理解赏析:颈联则以静观的视角,描摹江上的美景,宛如两幅图画。

第一幅是水中映月图,写朗月映照下的夜景。

第二幅是天边云霞图,写黄昏的风景。

云霞飘飞,如同海市蜃楼般变幻多姿。

尾联:仍怜故乡水,万里送行舟。

句意:我还是喜爱故乡的水,不远万里来送我东行的小舟。

理解赏析:由欣赏美景转入深沉的思乡之叹。

不说自己思念家乡,而说家乡之水情深意重(拟人),把我的船送到万里之外,含蓄地抒发了思乡之情。

总结归纳此诗是诗人出蜀至荆门时所作,既写出诗人对未来的憧憬和外出游历的喜悦,又表达了对故乡的依依惜别之情。

真题再现一.问答题1.(2023·广西中考)尾联表达了诗人什么情感?请结合诗句简要分析。

渡荆门送别考试题及答案一、填空题(每空1分,共10分)1. 在《渡荆门送别》中,诗人李白用“____”来描绘了荆门山的壮丽景色。

2. “渡远荆门外,来从楚国游”中的“楚国”指的是今天的____。

3. “山随平野尽,江入大荒流”中,“大荒”指的是____。

4. 诗中的“月下飞天镜”形象地描绘了____的景象。

5. “仍怜故乡水,万里送行舟”表达了诗人对____的思念之情。

二、选择题(每题2分,共10分)1. 《渡荆门送别》的作者是谁?A. 杜甫B. 李白C. 白居易D. 王维答案:B2. 下列哪一项不是《渡荆门送别》中描绘的景象?A. 荆门山B. 楚国C. 黄河D. 江水答案:C3. “山随平野尽”中的“平野”指的是什么?A. 平坦的田野B. 广阔的平原C. 平静的湖面D. 平坦的山丘答案:B4. “江入大荒流”中的“大荒”是什么意思?A. 荒芜的田野B. 广阔的原野C. 荒凉的沙漠D. 无边的大海答案:B5. “仍怜故乡水”中的“怜”表达了诗人怎样的情感?A. 喜爱B. 怜悯C. 怀念D. 羡慕答案:C三、简答题(每题5分,共10分)1. 请简述《渡荆门送别》中“山随平野尽,江入大荒流”所描绘的景象。

答案:这两句诗描绘了诗人离开荆门,远眺荆门山逐渐消失在广阔的平原之中,而长江则流入了辽阔的原野,形成了一幅壮阔的自然景观。

2. “仍怜故乡水,万里送行舟”这两句诗表达了诗人怎样的情感?答案:这两句诗表达了诗人对故乡的深深眷恋和对离别的不舍之情。

尽管诗人已经远离故乡,但故乡的江水仿佛在送别他,让他感到了故乡的温暖和亲切。

四、阅读理解题(共20分)阅读《渡荆门送别》全文,回答问题:渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

1. 诗人在诗中描绘了哪些自然景观?(5分)答案:诗人描绘了荆门山、楚国、平野、长江、月亮、云彩等自然景观。

2. 诗人在诗中表达了哪些情感?(5分)答案:诗人表达了对故乡的思念、对自然景观的赞美以及对离别的感慨。

《渡荆门送别》题集及答案一、解释字词(每题3分,共15分)1. “渡远荆门外”中的“渡”字,在这里是什么意思?2. “山随平野尽”中的“尽”字,在这里是如何使用的?3. “月下飞天镜”中的“天镜”是指什么?4. “云生结海楼”中的“结”字,在这里是如何表达意境的?5. “仍怜故乡水”中的“怜”字,表达了怎样的情感?二、句子翻译(每题5分,共25分)1. 将“渡远荆门外,来从楚国游。

”翻译成现代汉语,并解释其中的意境。

2. 将“山随平野尽,江入大荒流。

”翻译成现代汉语,并分析其描绘的景象。

3. 将“月下飞天镜,云生结海楼。

”翻译成现代汉语,并说明其艺术特色。

4. 将“仍怜故乡水,万里送行舟。

”翻译成现代汉语,并阐述其表达的情感。

三、默写填空(每题2分,共10分)1. 渡远______外,来从楚国游。

2. 山随平野尽,江入______流。

3. 月下飞天镜,云生______楼。

4. 仍怜故乡水,______送行舟。

四、内容理解概括(10分)请结合全诗内容,概括诗人渡荆门送别时的所见所感,并说明诗中如何通过景物描写来表达诗人对故乡的眷恋之情。

五、描写手法(10分)1. 请分析诗中“山随平野尽,江入大荒流。

”一句运用了哪些描写手法,并说明其效果。

2. 请分析诗中“月下飞天镜,云生结海楼。

”一句是如何通过夸张手法来增强诗歌的意境的。

六、句子赏析(10分)请任选一句诗句,进行详细赏析,包括其语言特色、意境创造和情感表达。

七、人物环境情感分析(15分)1. 请分析诗中的人物形象,包括诗人的身份、心境以及在诗中的行为。

2. 请描述诗中的环境特点,并分析这些环境描写对表达诗人情感的作用。

3. 请阐述诗人在诗中表达的情感,包括对故乡的眷恋、对旅途的感慨等。

八、主旨剖析(15分)1. 请结合全诗内容,阐述这首诗的主旨是什么。

2. 请说明诗人是如何通过具体的景物描写和情感抒发来展现这一主旨的。

3. 请评价这首诗在表达主旨方面的艺术成就。

《渡荆门送别》诗词赏析中考试题汇编

李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

【思想内容】对故乡的热爱和眷恋

【名句赏析】第二句描绘了一幅画面:山逐渐消失了,眼前是一望无际的低平的原野,江水奔腾直泻,从荆门往远处望去,仿佛流入荒漠辽远的原野。

【五年中考】

读下面这首诗,回答问题。

(4分)

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

①诗句“山随平野尽,江入大荒流”给我们描绘了怎样的景象?请加以描绘(100字内)。

②品味该诗尾联中“送”字的妙处。

【答案】

(4分)①诗人乘舟顺江而下,两岸连绵起伏的群山像画卷一样伴随小舟而行,它们在广阔的原野处消失了;浩浩荡荡的长江水,奔涌向前,流入了广阔无际的原野,他的视野顿时变得开阔了。

(能清楚地描绘景象,语言通顺得2分)

②“送”字直接点题(扣题),(1分)“送”的主体是故乡的山水,用拟人的修辞手法,生动而含蓄地表达了作者对故乡的依恋之情。

(1分)

8.下列对诗歌赏析有误的一项是

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

A.首联叙事,直扣诗题,交代了诗人刺绣的目的:初次离开家乡,从蜀地乘船远至楚地的荆门。

B.颔联以游动的视觉描绘了两岸的地势由山脉过渡到平原,江水向原野奔腾而去的壮阔景色。

C.颈联描写近景,用两幅美丽的画面写江上美景,第一幅是天边云霞图,第二幅是水中映月图。

D.尾联“送”字用得妙,突出故乡水送我到楚地还不忍分别的情义,含蓄地抒发了诗人的思乡之情。

【答案】C(C项第一幅画应是“水中映月图”,第二幅画应是“天边云霞图”。

)

(一)阅读古诗《渡荆门送别》,完成1-2题。

(4分)

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

1.此诗是诗人出蜀至荆门时所作,首联,颔联、颈联写景,尾联抒情,含蓄地抒

发了之情。

(2分)

2.古人用语往往一字传神。

“山随平野尽”句中哪个字用得好?试作简要赏析。

(2分)

【答案】

1.(2分)每空1分。

叙事;思乡。

2.(2分)“随”字用得好,(1分)一个“随””字,化静为动,将群山与平野的位置逐渐变

化、推移,真切地表现出来,给人以空间感和流动感。

(1分)

阅读下面的诗歌,完成1-2题。

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

1.《渡荆门送别》是一首五言律诗,首联交代,尾联抒发了作者的感情。

(2分)

______________________________________________________________________ 2.古人写诗讲究炼字,常有一字传神之妙,试简要分析“山随平野尽”中“随”字的表达效

果。

(3分)

______________________________________________________________________ __

【答案】

1.远渡的地点和此行的目的思乡评分:每空1分,共2分。

2.“随”字化静为动(或“以静写动”),写出群山随着平原的出现而不复见,形象地描绘了

渡过荆门后的壮阔景象,表现了诗人喜悦开朗的心情。

评分:本题共3分,表现手法、景物特点、思想感情各1分。

阅读李白的《渡荆门送别》,按要求回答问题。

(5分)

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

①这首诗歌抒发了作者怎样的思想感情?(2分)

②“山随平野尽,江入大荒流”中的“随”“入”二字炼得好,请作一点赏析。

(3分)

【答案】

①抒发了诗人强烈的思乡之情(2分)②诗人乘船前行,群山渐渐远去,用“随”字将

群山与平野的位置逐渐变换、推移,给人以空间感和流动感;长江滚滚远去,用一“入”字,

仿佛江水流入碧空,流入荒漠,流入大海之处,气势磅礴。

(大意即可)(3分)

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

1.本诗中间两联写诗人出蜀漫游途中的风景,景象雄浑壮阔;尾联则用拟人手法,生动而含蓄地表达了作者对的依恋之情,情感真挚动人。

(1分)

2.欣赏诗歌需要“置身诗境”,进行丰富而合理的联想与想象,请依此描绘出“山随平野尽”这句诗的景象。

(2分)

【答案】

1.故乡(家乡)(1分)

2.示例:两岸连绵起伏的群山像一幅幅美丽的画卷,随着小舟的前行逐渐展开,最后消失在广阔的原野。

(要有联想或想象,2分)

阅读李白的《渡荆门送别》,按要求答题。

(6分)

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

⑴从修辞角度,赏析“月下飞天镜”一句的妙处。

(3分)

⑵诗句中“怜”的意思是什么?尾联抒发了诗人怎样的思想感情?(3分)

【答案】

⑴(3分)示例:本句运用了比喻,夸张的修辞手法(1分)将明月映入江水的状态比作飞下的明镜(1分),生动形象地描绘了月夜江水的平静、美丽(1分)。

(意对即可)

⑵(3分)怜:喜爱(1分)抒发

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

⑴本诗中的一个“”字,把江水冲下山峦向着广阔原野奔腾而去的景象写得富有气势。

(1分)

⑵请自选角度赏析尾联的妙处。

(2分)

【答案】

⑴入(1分)

⑵示例:

①尾联中一个“送”字表达巧妙,本来是“我”依恋故乡水,却变化角度说是故乡水“送”我,含蓄表达出作者对故乡的依依不舍之情。

②尾联运用拟人的修辞手法,赋予故乡水以人的情感,含蓄地抒发了作者的思乡之情。

③尾联抒情方式巧妙,借故乡水对“我”的依依不舍,含蓄地抒发了作者的思乡之情。

(2分;切入角度1分,表达效果1分)

(评分说明:此题主要考查作品的艺术特色;答题的角度很多,可以从炼字的角度,可以从

修辞手法的角度,还可以从抒情方式的角度,只要能找准一个切入点,且能简析出

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

1.“月下飞天镜”运用了的修辞手法,描绘了一幅图。

(2分)2.“仍怜故乡水,万里送行舟”两句表达了作者怎样的情感?(2分)

【答案】

1.(2分)比喻水中映月。

(每空1分,第二空答案与“水”“月”相关即可。

)

2.(2分)表达了作者对故乡的依依不舍之情。

【湖北省黄石市】10.阅读下面这首诗,完成下列各题。

渡荆门送别

李白(唐代)

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

【注】荆门:指荆门山。

⑴下列对这首诗理解和赏析,不恰当的一项是()(3分)

A.这是一首写景抒情的五言律诗。

B.首联写诗人从蜀地来到荆门山,游览楚地风光。

C.颔联描写了山峦渐渐消失,江水奔向广阔原野的景象。

D.尾联照应诗题,将朋友比作故乡水,表达了对友人万里相送的感念。

⑵诗的颈联在写景上用了什么手法?请结合诗句简要分析。

【答案】10.⑴D

⑵运用了比喻的修辞手法。

颈联将明月比作天镜,将云霞比作海市蜃楼,描绘出眼前看到的绮丽景象。

【湖南省衡阳市】二、(一)阅读下面这首诗,完成7-8题。

(4分)

渡荆门送别

李白(唐代)

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

7.标题中“送别”二字怎么理解?(2分)

8.“山随平野尽,江入大荒流”这句运用了修辞手法,展现了一幅

的景象。

【答案】7.“送别”是说故乡的水恋恋不舍,满怀深情地一路送诗人远行,从另一角度显现出诗人浓浓的思乡之情。

(2分)

8.对偶。

气势磅礴。

(2分)。