内皮素及其在肾脏病中的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:92.25 KB

- 文档页数:3

内皮素1及其受体在心血管疾病中作用的研究进展陈芳;王丽;朱中玉;高传玉;王宪沛;徐予【摘要】内皮素1(ET-1)是一种具有收缩血管作用的多肽,广泛表达于血管内皮细胞及平滑肌细胞,在心血管疾病及糖尿病等的发生、发展过程中发挥着重要作用.本文对ET-1及其受体的来源与代谢,在心血管疾病如高血压、肺动脉高压及冠心病中的作用进行综述,展望其临床应用前景.【期刊名称】《中国全科医学》【年(卷),期】2013(016)026【总页数】3页(P3149-3151)【关键词】内皮素;冠心病;高血压,肺性;高血压;综述【作者】陈芳;王丽;朱中玉;高传玉;王宪沛;徐予【作者单位】450003河南省郑州市,河南省人民医院心内科;河南中医学院;450003河南省郑州市,河南省人民医院心内科;450003河南省郑州市,河南省人民医院心内科;450003河南省郑州市,河南省人民医院心内科;450003河南省郑州市,河南省人民医院心内科【正文语种】中文【中图分类】R541内皮素(Endothelin,ET)是由21个氨基酸组成的多肽,其主要由血管内皮细胞分泌,具有收缩血管的作用[1-2]。

内皮素家族包括3个成员,即内皮素1(ET-1)、内皮素2(ET-2)和内皮素3(ET-3),其分布和生理作用各不相同。

内皮素受体包括内皮素A受体(ETA)和内皮素B受体(ETB)两种,ETA表达于肌细胞,主要与ET-1和ET-2相结合;ETB表达于内皮细胞、表皮细胞、神经细胞以及内分泌细胞等,可与3种内皮素相结合。

在内皮素家族中,ET-1对心血管的作用尤为突出。

近年研究表明,ET-1参与了肺动脉高压、高血压、糖尿病等多种疾病的病理生理过程,内皮素转化酶(ECE)抑制剂及内皮素受体拮抗剂已开始用于试验性治疗上述疾病[2-4]。

1 ET-1的来源与代谢血管内皮细胞是内皮素的主要来源,除此之外,血管平滑肌细胞、巨噬细胞、心肌细胞也可分泌内皮素。

血管紧张素Ⅱ、缺氧、剪切力等均可促进ET-1的分泌,其机制可能是通过诱导转录因子GATA序列(GATA-2)、果蝇表皮生长因子(Smad)、核因子κB(NF-κB)及缺氧诱导因子-1(HIF-1)等激活内皮素转录基因[5]。

-478-宁夏医学杂志2020年5月第42卷第5期Ningxia Med J,May2020,Vol.42,No.5 Doi:10.13621/j.1001-5949.2020.05.0478•综述.内皮素-1及其受体与各系统疾病间关系的研究进展闫姗,杨林燕,马悦,王晓坤,孙枫[关键词]内皮素;内皮素-1;内皮素受体;疾病[中图分类号]R3[文献标识码]A作为内皮素(ET)家族的一员,ET-1收缩血管的能力较强,作用持续时间也较为持久,先前已有大量文献阐明ET-1在高血压、冠心病、心衰、脑梗死、糖尿病等多种疾病的发生发展过程中有着较为重要的病理生理意义,而在科研人员的不断努力下,于近几年内又发现了ET-1与多种疾病之间的联系,例如高同型半胱氨酸血症诱发的动脉粥样硬化、多发性硬化、小细胞肺癌、肾病综合征、类风湿性关节炎等。

对此,本文以人体主要的几个大系统为主线,就ET-1与其相关疾病的最新研究综述如下,以期为临床工作提供相关依据。

1内皮素-11.1内皮素-1的来源及其受体:内皮素(ET)是于1988年从猪动脉中分离提取而得到的一种具有血管收缩活性的多肽物质,是由血管平滑肌细胞、内皮细 胞、肾髓质、巨噬细胞产生的一种血管收缩因子,由21个氨基酸残基组L[I-2]o ET-1、ET-2、ET-3是ET的三类异构肽,三者虽表达不同的生物活性,但相较而言,ET-1收缩血管的能力较强,同时作用持续时间也较为持久⑶o ET-1发挥相应生物学作用是通过ET a和ET b两种受体亚型来介导完成的,E ta 受体大量存在于血管平滑肌细胞中,其主要任务是促进细胞增殖并介导血管的收缩;ET b受体于内皮细胞与肾上皮细胞中多见,其主要任务是通过产生前列环素和一氧化氮来发挥舒张血管的作用,但部分ET b受体也存在于血管平滑肌中,发挥与ET a相似的作用[2-4]o1.2内皮素-1的生物合成与作用机制:合成具有生物活性的ET-1要经历多个步骤。

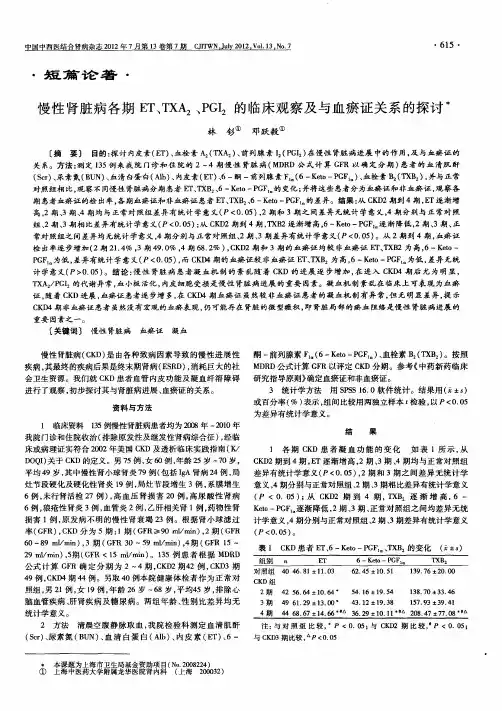

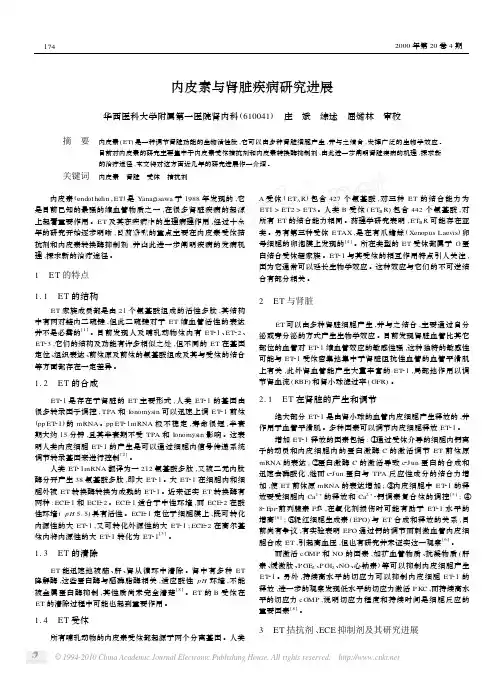

内皮素与肾脏疾病研究进展华西医科大学附属第一医院肾内科(610041) 庄 斌 综述 屈燧林 审校摘 要 内皮素(ET)是一种调节肾脏功能的生物活性肽,它可以由多种肾脏细胞产生,并与之结合,发挥广泛的生物学效应。

目前对内皮素的研究主要集中于内皮素受体拮抗剂和内皮素转换酶抑制剂,由此进一步阐明肾脏疾病的机理,探求新的治疗途径,本文将对这方面近几年的研究进展作一介绍。

关键词 内皮素 肾脏 受体 拮抗剂 内皮素(endothelin,ET)是Y anagisawa于1988年发现的,它是目前已知的最强的缩血管物质之一,在很多肾脏疾病的起源上起着重要作用。

ET及其在疾病中的生理病理作用,经过十余年的研究开始逐步明晰,目前研究的重点主要在内皮素受体拮抗剂和内皮素转换酶抑制剂,并由此进一步阐明疾病的发病机理,探求新的治疗途径。

1 ET的特点1.1 ET的结构ET家族成员都是由21个氨基酸组成的活性多肽,其结构中有两对链内二硫键,但此二硫键对于ET缩血管活性的表达并不是必需的[1]。

目前发现人及哺乳动物体内有ET21、ET22、ET23,它们的结构及功能有许多相似之处,但不同的ET在基因定位、组织表达、前体原及前体的氨基酸组成及其与受体的结合等方面都存在一定差异。

1.2 ET的合成ET21是存在于肾脏的ET主要形式,人类ET21的基因由很多转录因子调控,TPA和Ionomysin可以迅速上调ET21前体(pp ET21)的mRNA。

pp ET21mRNA极不稳定,寿命很短,半衰期大约15分钟,且其半衰期不受TPA和Ionomysin影响。

这表明人类内皮细胞ET21的产生是可以通过细胞内信号传递系统调节转录基因来进行控制[2]。

人类ET21mRNA翻译为一212氨基酸多肽,又被二元内肽酶分开产生38氨基酸多肽,即大ET21。

大ET21在细胞内和细胞外被ET转换酶转换为成熟的ET21。

近来证实ET转换酶有两种:ECE21和ECE22。

非奈利酮治疗慢性肾脏疾病作用机制研究进展廖文建1,罗雍航1,陈秋宇1,钟莉萍1,苏勇21 广东医科大学第一临床医学院,广东湛江524023;2 广东医科大学附属阳江医院肾内科摘要:慢性肾脏病(CKD)是一种持续进展性疾病,以肾功能进行性下降和细胞外基质过多蓄积为特征,引起肾小球硬化和肾小管间质纤维化。

研究显示,盐皮质激素受体过度活化导致炎症和纤维化是CKD进展的关键驱动因素。

另外,内皮功能障碍、氧化应激、血压控制不佳、肥胖也是影响CKD预后的重要因素。

非奈利酮是一种高选择性非甾体盐皮质激素受体拮抗剂。

多项研究表明,非奈利酮能通过抗炎和抗纤维化、减轻蛋白尿、逆转内皮功能障碍、调控血压及改善代谢参数等多重机制来延缓肾脏疾病的进展并减少心血管事件的发生率,并且对血钾影响小,无性激素相关不良反应,有望成为延缓肾脏疾病进展的新手段。

关键词:非奈利酮;非甾体盐皮质激素受体拮抗剂;慢性肾脏病doi:10.3969/j.issn.1002-266X.2023.32.025中图分类号:R692 文献标志码:A 文章编号:1002-266X(2023)32-0105-04糖尿病是全球慢性肾脏病(CKD)的主要病因。

目前,约36%的糖尿病患者存在不同程度的白蛋白尿和肾小球滤过率降低,而白蛋白尿和肾小球滤过率降低与心血管病死率、心力衰竭发生风险独立相关[1]。

钠—葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂(SGLT2i)和肾素—血管紧张素—醛固酮系统阻滞剂作为治疗2型糖尿病肾病的主力药物,虽然能够减少尿蛋白并延缓肾脏疾病进展,但肾衰竭及心血管疾病死亡的风险仍持续存在[2]。

盐皮质激素受体(MR)属于类固醇激素受体,是激活细胞内受体和核转录因子的核受体亚家族。

肾脏MR过度激活通过介导促炎因子及促纤维化因子如肿瘤坏死因子α、白细胞介素1β和转化生长因子β1的产生和蛋白激酶1、转录因子核因子κB、激活蛋白1等信号蛋白的表达增加,促进组织炎症和纤维化[3。

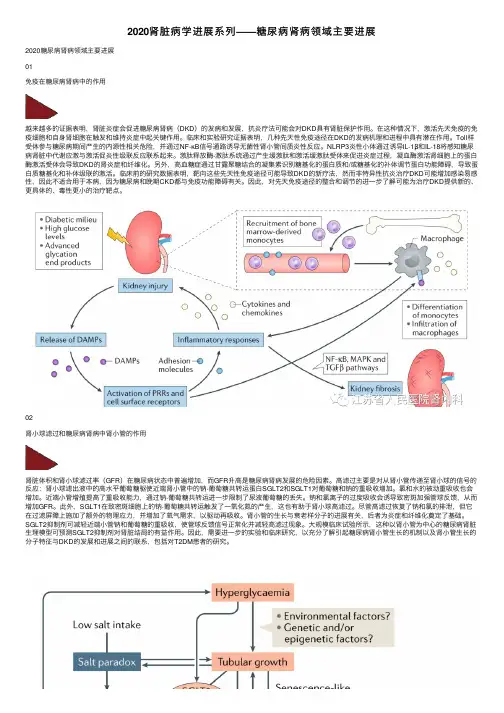

2020肾脏病学进展系列——糖尿病肾病领域主要进展2020糖尿病肾病领域主要进展01免疫在糖尿病肾病中的作⽤越来越多的证据表明,肾脏炎症会促进糖尿病肾病(DKD)的发病和发展,抗炎疗法可能会对DKD具有肾脏保护作⽤。

在这种情况下,激活先天免疫的免疫细胞和⾃⾝肾细胞在触发和维持炎症中起关键作⽤。

临床和实验研究证据表明,⼏种先天性免疫途径在DKD的发病机理和进程中具有潜在作⽤。

Toll样受体参与糖尿病期间产⽣的内源性相关危险,并通过NF-κB信号通路诱导⽆菌性肾⼩管间质炎性反应。

NLRP3炎性⼩体通过诱导IL-1β和IL-18将感知糖尿病肾脏中代谢应激与激活促炎性级联反应联系起来。

激肽释放酶-激肽系统通过产⽣缓激肽和激活缓激肽受体来促进炎症过程,凝⾎酶激活肾细胞上的蛋⽩酶激活受体会导致DKD的肾炎症和纤维化。

另外,⾼⾎糖症通过⽢露聚糖结合的凝集素识别糖基化的蛋⽩质和/或糖基化的补体调节蛋⽩功能障碍,导致蛋⽩质糖基化和补体级联的激活。

临床前的研究数据表明,靶向这些先天性免疫途径可能导致DKD的新疗法,然⽽⾮特异性抗炎治疗DKD可能增加感染易感性,因此不适合⽤于本病,因为糖尿病和晚期CKD都与免疫功能障碍有关。

因此,对先天免疫途径的整合和调节的进⼀步了解可能为治疗DKD提供新的、更具体的、毒性更⼩的治疗靶点。

02肾⼩球滤过和糖尿病肾病中肾⼩管的作⽤肾脏体积和肾⼩球滤过率(GFR)在糖尿病状态中普遍增加,⽽GFR升⾼是糖尿病肾病发展的危险因素。

⾼滤过主要是对从肾⼩管传递⾄肾⼩球的信号的反应:肾⼩球滤出液中的⾼⽔平葡萄糖驱使近端肾⼩管中的钠-葡萄糖共转运蛋⽩SGLT2和SGLT1对葡萄糖和钠的重吸收增加。

氯和⽔的被动重吸收也会增加。

近端⼩管增殖提⾼了重吸收能⼒,通过钠-葡萄糖共转运进⼀步限制了尿液葡萄糖的丢失。

钠和氯离⼦的过度吸收会诱导致密斑加强管球反馈,从⽽增加GFR。

此外,SGLT1在致密斑细胞上的钠-葡萄糖共转运触发了⼀氧化氮的产⽣,这也有助于肾⼩球⾼滤过。

内皮素-1和癌痛的研究进展【摘要】疼痛作为癌症患者最主要的临床表现和并发症,越来越受到人们的重视与关注,但导致癌痛出现原因尚未完全明确。

其原因可能涉及到与肿瘤相关的介质及其受体的作用。

近年来,在癌痛的病理生理的研究中,越来越多的化学介质被证实参与了癌痛过程。

其中内皮素-1(endothelin-1,et-1),最初被证明是一种由21个氨基酸组成的能够有效收缩血管的多肽。

之后的研究发现,et-1是由内皮细胞产生的et族成员之一,它们在可以作为自分泌和或旁分泌的生长因子。

各种恶性肿瘤的临床研究表明,et族可能会给肿瘤的研究提供意想不到的进展。

此外,有证据表明,et-1可能会引发人类和其他动物的疼痛状态。

et-1的在激发感受器的同时还增加对痛觉的敏感程度。

内皮素受体的能够选择性刺激相关炎性介质,从而导致神经性疼痛或癌痛。

et-1引起的疼痛相关的反应可由内皮素a受体(etar)和内皮素b受体(etbr)所介导。

本文将描述et-1在疼痛中所充当不同类型的角色,特别强调其在癌症疼痛的病理生理作用。

另外,通过了解et-1在癌痛中所起到的作用,讨论了癌痛治疗的新方案。

【中图分类号】r97 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2012)08-0595-011 介绍与癌症相关的疼痛,普遍受到患者的关注。

疼痛可以损害一个患者的功能状态,同时他们的生活质量也会大幅下降。

顽固性疼痛癌症患者常见的症状,有时也会是最可怕的并发症。

与癌症有关的疼痛30-60%的患者出现在在诊断时,另外55-95%出现在癌症的晚期。

在potter and higginson的调查中显示,癌痛的整体患病率为在肺癌患者中47%(范围6-100%)。

尽管癌症的发展显著和疗效的不断提高,癌症相关疼痛的患病率近几十年来大致维持不变。

癌症的骨转移(非骨癌),经常与相邻软组织的参与,被认为是最常见的导致与癌症相关疼痛的主要原因之一。

临床证据表明在骨与软组织之间肿瘤压迫神经引起疼痛,释放致痛源,并造成病灶区域ph 值的变化。