多囊肾病研究进展

- 格式:ppt

- 大小:144.50 KB

- 文档页数:21

医学机能实验学综述论文题目:多囊肾的分子遗传、发病机制及治疗的研究进展班级:2010级口腔班姓名:闫子玉学号:2010508060262012年12 月 5 日多囊肾的分子遗传、发病机制及治疗的研究进展闫子玉综述(青岛大学医学院,2010级本科生)摘要:多囊肾是最常见的常染色体遗传病,有约50%最终发展为终末期肾功能衰竭。

近年来,该疾病的主要基因PKD1和PKD2的克隆测序陆续完成,对PKD的基因结构、分子发病机制以及治疗的研究取得了很大的确进展,本文主要对这些进展作以综述。

关键词:多囊肾病分子遗传学发病机制治疗研究进展引言:多囊肾病(polycystic kidney disease,PKD)是指双侧肾脏发生多个囊肿且进行性增大进而导致肾脏结构和功能损害的一种最常见的常染色体遗传性疾病。

根据遗传方式不同, PKD可分为常染色体隐性遗传性多囊肾病(autosomal recessive polycystic kidney disease,ARPKD)和常染色体显性遗传性多囊肾病(autosomal dominant polycystic kidney disease,ADPKD)。

ARPKD 多见于婴儿和儿童,发病率1/40000,多数早年夭折,很少存活至成年;ADPKD 多在成年后发病,发病率1/1000~1/400。

PKD有50%最终发展为终末期肾功能衰竭,约占终末期肾功能衰竭病因的10%,故近年来多囊肾病成为国际肾脏病领域研究的热点。

为早日攻克多囊肾病,国际上成立了多个协作组,如美国的多囊肾病研究基金会(PKR Foundation)[1]。

近年来也有许多研究表明该病可能为一种在易感人群中发生的感染性疾病。

随着分子生物学的发展,人类对多囊肾病有了一定的认识。

现综述如下。

一.先天性多囊肾分子遗传学基础目前已知的有3种基因突变导致了常染色体显性遗传多囊肾病,据报道其中2种最为常见,PKD1所占比例约85%;PKD2所占比例约15%;还有一种是PKD3,所占比率很小[2] 。

《中国产前诊断杂志(电子版)》 2020年第12卷第1期·综述· 胎儿常染色体显性遗传性多囊肾病的研究进展朱雨露 综述 徐岚 审校(汕头大学医学院第一附属医院,广东汕头 515041)【摘要】 常染色体显性多囊肾病(autosomal dominantpolycystickidneydisease,ADPKD)是最常见的遗传性肾病之一。

通常,ADPKD在早期无明显自觉症状,多在成年后发病,临床上该病以双肾多发性囊肿为主要特征,并常伴发肝、胰、脾等器官囊性病变及心脑血管病变。

ADPKD亦可在儿童期甚至在胎儿期发病,一旦发病,其程度较成年患者更加严重,疾病进展也更加迅猛。

诊断为患有ADPKD的胎儿的母亲在随后的妊娠中,胎儿有50%的复发机会。

胎儿超声检查在胎儿常染色体显性多囊肾病的病因学研究和预后评估中是必不可少的,在症状出现前,产前即进行胎儿基因检测并尽早干预有助于避免具有致命缺陷的胎儿出生,目前已经有多种基因测试方法可用于检测ADPKD。

本文旨在对胎儿常染色体显性遗传性多囊肾病在发病机制、临床特点、产前检查、产前诊断与治疗方面的最新研究进展进行综合评述。

【关键词】 遗传咨询;先天畸形;产前诊断;产前超声;常染色体显性遗传性多囊肾病;遗传学【中图分类号】 R714.55 【文献标识码】 A犇犗犐:10.13470/j.cnki.cjpd.2020.01.012 通信作者:徐岚,E mail:xulandoctor@163.com 常染色体显性多囊肾病(autosomal dominantpolycystickidneydisease,ADPKD)是一种以常染色体显性遗传方式遗传的疾病,是一种累及多系统、多脏器的全身性疾病。

在活产婴儿中发病率约为1/500~1/1000[1],大约8%的透析或接受肾移植的患者患有ADPKD[2]。

ADPKD的特征在于双肾多发性囊肿,该疾病的标志是在儿童早期肾脏中数百个微观充满液体的囊肿的发展,它们以不同的速率甚至以指数倍的方式连续生长(每年增加2%~10%),逐渐导致正常肾组织的损失[3],最终将导致终末期肾病(end stagekidneydisease,ESKD)。

肾病内科多囊肾的遗传与治疗进展多囊肾是一种常见的遗传性疾病,主要表现为肾脏内多个囊肿的形成。

本文将从遗传机制和治疗进展两个方面进行探讨。

一、多囊肾的遗传机制多囊肾可分为两种类型,一种为常染色体显性遗传型,另一种为常染色体隐性遗传型。

1. 常染色体显性遗传型常染色体显性遗传型多囊肾(ADPKD)是指由PKD1和PKD2基因突变引起的多囊肾。

大多数情况下,ADPKD是由PKD1基因突变所导致。

PKD1和PKD2基因编码的蛋白质分别称为多囊肾蛋白1和多囊肾蛋白2,它们参与了细胞内钙离子转运的调节。

当PKD1或PKD2基因发生突变时,细胞内钙离子转运受到影响,导致多囊肾的形成。

2. 常染色体隐性遗传型常染色体隐性遗传型多囊肾(ARPKD)是由PKHD1基因突变引起的。

PKHD1基因编码的蛋白质称为多囊肾蛋白,它参与了肾小管发育的调节。

PKHD1基因突变导致多囊肾蛋白功能异常,进而影响肾小管的正常发育。

二、多囊肾的治疗进展目前,多囊肾的治疗主要以缓解症状、延缓病情进展和减轻并发症为目标。

以下介绍一些常见的治疗方法及其进展情况。

1. 药物治疗目前,针对多囊肾的药物治疗主要集中在控制相关症状和延缓病情进展方面。

对于ADPKD患者,托拉塞米德是一种常用的药物,可以减缓囊肿的生长速度。

另外,一些研究还发现利用mTOR抑制剂和vasopressin V2受体拮抗剂能够达到减缓多囊肾生长的效果。

2. 血液透析和肾移植对于晚期多囊肾患者,血液透析和肾移植是常见的治疗手段。

血液透析通过机器代替肾脏进行部分或全部的血液过滤,帮助排除体内垃圾和余液。

肾移植则是将供体的健康肾脏移植到患者体内,以取代功能受损的肾脏。

3. 基因治疗随着基因编辑技术的发展,基因治疗逐渐成为多囊肾治疗的新方向。

通过修复或替换患者体内异常基因,可以恢复肾脏的正常功能。

目前,基因治疗仍处于实验室研究阶段,但它有望为多囊肾的治疗带来革命性的突破。

三、结语多囊肾是一种遗传性疾病,其遗传机制和治疗进展备受关注。

常染色体显性遗传病之多囊肾病的研究和治疗摘要:控制一种遗传性状的显性基因位于常染色体上,其遗传方式称为常染色体显性遗传(AD),由这种致病基因引起的疾病称为常染色体显性遗传病。

常染色体显性遗传型多囊肾病(autosomal Dominant polycystic kidney disease,ADPKD)是一种最常见的单基因遗传性肾病,发病率约为1/400~1/1000。

ADPKD多在3()岁~50岁之间发病,囚此过去常称为“成人型多囊肾病”,实际上ADPKD可在任何年龄发病,包括妊娠时的胎儿,故“成人型”这一术涪并不准确,现已废用。

ADPKD临床表现为双侧肾脏皮、髓质有多个液性囊肿形成和增大,晚期伴肾功能损害。

可累及多个系统。

正文:一多囊肾病的概述1.什么叫多囊肾多囊肾是肾脏的皮质和髓质出现多个囊肿的一种遗传性肾脏疾病。

2.还患者发病原因90%异常基因位于16号染色体的短臂。

另有10%不到患者的异常基因位于4号染色体的短臂。

患者的基因型在常染色体显性遗传病中,假定用A表示显性致病基因,a表示相对应的隐性正常基因,则患者的基因型有两种,显性纯合体(AA)和杂合体(Aa),基因型aa的个体正常,但临床上所见到的患者大多数为杂合体。

二.系谱特点1、男女发病几率相等;2、父母有一方患病,子女有50%获得囊肿基因而发病,如父母均患此病,子女发病率增加到75%;3、不患病的子女不携带囊肿基因,其下代(孙代)也不会发病,即不会隔代遗传。

真正不经父母遗传而由基因突变而发病的情况极少见。

三.多囊肾的症状1、肾肿大两侧肾病变进展不对称,大小有差异,至晚期两肾可占满整个腹腔,肾表面布有很多囊肿,使肾形不规则,凹凸不平,质地较硬。

2、肾区疼痛为其重要症状常为腰背部压迫感或钝痛,也有剧痛,有时为腹痛。

3、血尿约半数病人呈镜下血尿,可有发作性肉眼血尿,此系囊肿壁血管破裂所致。

4、高血压。

5、肾功能不全本病迟早要发生肾功能不全。

肾病内科多囊肾疾病的遗传性与治疗进展多囊肾疾病是一种遗传性疾病,主要表现为肾脏中出现许多小囊肿,导致肾功能受损。

随着医学研究的进展,我们对其遗传性以及治疗方法有了更深入的认识。

本文将探讨多囊肾疾病的遗传机制以及当前的治疗进展。

一、多囊肾疾病的遗传机制多囊肾疾病可分为两种类型:常染色体显性遗传型(ADPKD)和常染色体隐性遗传型(ARPKD)。

ADPKD是最常见的类型,约占多囊肾疾病患者的90%。

ADPKD大多由PKD1基因突变引起,少数由PKD2基因突变引起,而ARPKD则由PKHD1基因突变引起。

ADPKD的遗传模式为垂直遗传,即一个患者父母均为患者时,子女有50%的概率继承该基因突变。

而ARPKD的遗传模式为水平遗传,即一个患者父母中仅有一方为患者时,子女有25%的概率继承该基因突变。

二、多囊肾疾病的治疗进展1. 对症治疗多囊肾疾病的症状主要表现为腹痛、高血压等。

对于疼痛症状,可以使用非甾体类抗炎药物缓解疼痛。

对于高血压患者,应积极采取药物治疗控制血压,如ACEI、ARB等降压药物。

2. 保持健康生活方式健康生活方式对多囊肾疾病的治疗同样非常重要。

患者应注意控制饮食,减少摄入过量蛋白质和盐分,避免过度劳累和肥胖等。

如果患者出现肾功能不全,透析治疗或肾移植也是必要的选择。

3. 药物治疗目前,药物治疗是多囊肾疾病的主要方法之一。

常用的药物包括抗多囊肾疾病药物托拉塞米和西替利嗪。

这些药物可以减缓囊肿的生长速度,延缓肾功能恶化的进程。

此外,基因治疗是目前多囊肾疾病治疗的研究热点之一。

通过介导修复患者体内的基因突变,以期恢复正常的基因功能。

然而,基因治疗仍处在实验室阶段,尚需进一步的研究和临床试验。

总结起来,多囊肾疾病是一种遗传性疾病,其遗传机制主要与PKD1、PKD2和PKHD1基因突变有关。

在治疗方面,对症治疗、保持健康生活方式以及药物治疗是常规方法,而基因治疗仍处于研究阶段。

我们希望未来可以取得更多的突破,为多囊肾疾病的治疗提供更多的可能性。

美国多囊肾最新研究报告美国多囊肾最新研究报告引言多囊肾是一种常见的肾脏遗传性疾病,其特征是肾脏内出现多囊状扩张。

这种疾病通常会导致慢性肾功能衰竭,对患者的生活质量和寿命都有严重影响。

近年来,美国的研究人员在多囊肾的治疗和预防方面做出了重要的突破,本文将对美国多囊肾最新的研究进展进行综述。

1. 多囊肾的病因和遗传机制多囊肾是一种常染色体显性遗传的疾病,主要由PKD1和PKD2基因突变引起。

这两个基因编码了多囊肾蛋白1和多囊肾蛋白2,这两种蛋白在肾小管上皮细胞中起着重要的调控作用。

突变导致了多囊肾蛋白的功能失调,进而导致肾小管细胞功能障碍和增生。

2. 分子机制研究的进展近年来,美国的研究人员通过对多囊肾基因的研究,揭示了多囊肾发病的分子机制。

他们发现,多囊肾蛋白在细胞内形成复合物,并与其他蛋白相互作用,调控细胞增殖和分化。

同时,他们还发现了多囊肾蛋白对一些细胞信号通路的调节作用。

这些研究结果为多囊肾的治疗提供了新的靶点和方向。

3. 研究进展近年来,美国的研究人员在多囊肾的治疗和预防方面做出了重要的突破。

他们发现了一些潜在的药物和干预方法,可以延缓疾病的进展,并改善患者的生活质量。

以下是一些相关的研究进展:•药物治疗–研究人员发现一些已经上市的药物对多囊肾有一定的治疗作用,例如利拉鲁肽。

–研究人员还通过筛选化合物库发现了一种新的药物,具有降低多囊肾蛋白表达的作用。

•细胞治疗–美国的研究人员利用干细胞技术,成功地将修复后的肾小管细胞移植到多囊肾患者的肾脏中,取得了显著的治疗效果。

–另外,研究人员还通过基因编辑技术,成功地修复了多囊肾基因突变,为多囊肾的基因治疗提供了新的思路。

•遗传咨询和干预–研究人员提出了遗传咨询和干预的重要性,通过遗传咨询,患者和家族成员可以了解遗传风险,并采取相应的预防措施。

–研究人员还通过基因编辑技术,成功地修复了多囊肾基因突变,为多囊肾的基因治疗提供了新的思路。

4. 未来的研究方向美国的多囊肾研究在治疗和预防方面取得了重要的进展,但仍有许多问题需要解决。

治疗多囊肾的最新突破—--复能肾医在由中华医学会举办的“中医中药治疗肾病、尿毒症”专题研讨会上提出了“肾病、尿毒症并非不治之症”的观点,这一观点在国内医疗界及民间引起了强烈反响,患者朋友们也十分关注这一课题的进展,纷纷通过各种方式咨询相关情况。

那么中医肾区离子导入阻断肾脏基质纤维化破坏到底有什么特点?在传统中医治疗及现代西医治疗效果不够疗法明显的情况下,中医全息疗法又如何发挥肾脏病治疗的作用?下面我们将对这些问题进行详细阐释。

中医全息疗法打破常规——推陈出新人体的肾脏出现病变,不直接将药物作用于肾脏病变部位,只是单纯只靠口服或肌注药物,让药物通过血液循环由血管进入肾脏,其药效将会大受影响,这也是一直是困扰传统中医在肾病治疗领域多年的医学难题,也就是中医上所谓的“药物不胜症”的治疗原理。

现代西医治疗肾病,却是治标不治本的方法,只是单纯的消除尿蛋白、尿潜血,而不从根本病因入手来修复肾脏功能,有了就消,消了再生,反反复复,一直处于被动性治疗,导致病情迁延不愈,进入恶性循环状态。

这也就是所谓的“药物不对症”的治疗原理。

山东潍城经济开发区人民医院经过十几年的探索,终于整理出了中医离子导入处理这一关键思路。

中医离子导入的原理是是通过强超声空化手段将原来的中药分子用物理方法变为直径比其小1000倍以上的离子药物,让药物的有效成份充分溢出,从而大大提高了中药的渗透性,以便其快速渗入病灶,延缓肾脏病理变化。

未经离子化处理的中药,很多有效药物成份因颗粒大而被人体内的吞噬细胞阻隔、吞噬掉了,离子化的药物,便“躲”过人体内的吞噬细胞进入了肾脏。

离子化后的中药活性物质可通过多种渠道进入人体,顺利达到病灶。

中医全息疗法直接作用于肾脏病灶——立竿见影中医全息疗法作用形式独辟蹊径,不受人体消化系统及循环系统的破坏影响,据研究观测,其药效是单纯口服药效果的30倍左右,所以中医全息疗法具有治疗效果明显、见效迅速、药效持久的特点。

总而言之,中医全息离子导入疗法具有药物效能较强、治疗针对性强、生物活性增强、肾脏修复增强、治疗时间短、见效时间短的显著特点。

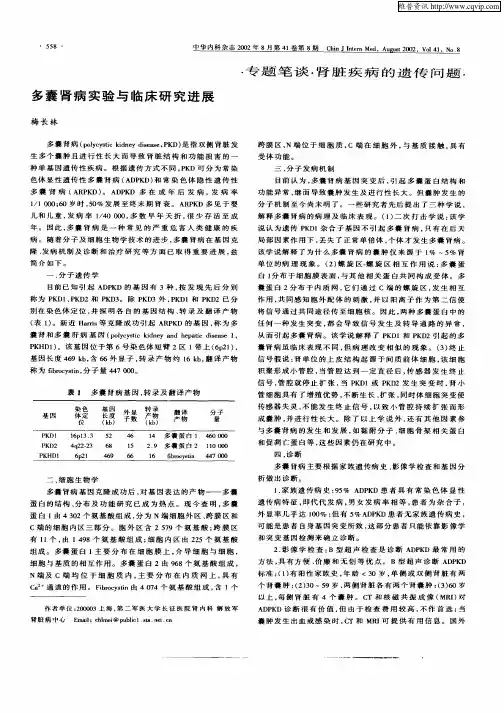

多囊肾的研究进展

邰子健

【期刊名称】《泌尿外科杂志(电子版)》

【年(卷),期】2015(0)4

【摘要】多囊肾病是一种常见的遗传相关性疾病,分为常染色体显性遗传多囊肾病(autosomal dominant polycystic kidney disease,ADPKD)和常染色体隐性遗传多囊肾病(autosomal recessive polycystic kidney disease,ARPKD)。

ADPKD较多见,发病率为1/500~1/1 000[1],多见于成人。

【总页数】3页(P55-57)

【作者】邰子健

【作者单位】山东大学附属省立医院泌尿微创中心,山东济南 250014

【正文语种】中文

【相关文献】

1.消法治疗多囊肾病研究进展 [J], 于思明;史宝雷;陈瑞艳;景艺雅

2.多囊肾病的发病机制及治疗研究进展 [J], 汪琪;李玉斌

3.常染色体显性遗传多囊肾病的研究进展 [J], 胡胜; 李东杰; 谭新骥; 谷杰; 陈明泉; 张晓波

4.胎儿常染色体显性遗传性多囊肾病的研究进展 [J], 朱雨露

5.常染色体隐性多囊肾的研究进展 [J], 刘洋;梁磊;赵建荣

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。