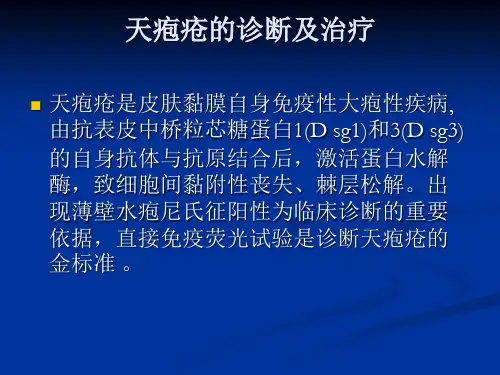

天疱疮诊断及治疗知识讲解

- 格式:ppt

- 大小:50.00 KB

- 文档页数:16

专家建议2023-11-09•引言•诊断方法•治疗方案目录•专家建议和注意事项•结论01引言•寻常型天疱疮是一种慢性、自身免疫性皮肤疾病,其主要特征是皮肤上出现易破裂的大疱。

此病通常伴随着疼痛、感染和其他并发症,对患者的生活质量产生严重影响。

疾病背景•准确的诊断是有效治疗寻常型天疱疮的关键。

不正确的诊断可能导致病情恶化,增加并发症的风险,甚至可能危及患者的生命。

诊断方法的重要性•鉴于诊断的重要性,皮肤科医生建议采用最新的临床诊断标准和治疗策略来诊断和治疗寻常型天疱疮。

这些建议旨在帮助医生更准确地诊断疾病,选择最合适的治疗方法,并提高患者的生存率和生活质量。

02诊断方法皮肤出现水疱和糜烂是寻常型天疱疮的典型表现,通常在口腔、皮肤和黏膜部位均可出现。

出现水疱和糜烂疼痛和瘙痒伴随症状患者可能会感到皮疹局部疼痛和瘙痒,尤其是口腔黏膜受损时,疼痛会比较明显。

患者可能会出现发热、乏力、食欲不振等伴随症状。

03临床表现0201组织病理学检查细胞间桥粒减少或消失细胞间桥粒减少或消失是天疱疮的特征性病理改变。

炎症细胞浸润表皮下可见炎症细胞浸润,包括淋巴细胞、单核细胞和中性粒细胞等。

表皮细胞间分离通过组织病理学检查可以观察到表皮细胞间的分离,棘层松解和网状层液化变性。

直接免疫荧光检查直接免疫荧光检查是一种将荧光素标记的抗体直接与皮肤组织中的抗原结合的方法,可用于检测天疱疮抗原。

间接免疫荧光检查间接免疫荧光检查是一种将患者血清与荧光标记的抗人球蛋白抗体结合,检测血清中是否存在天疱疮抗体。

免疫荧光检查血液检查血液检查可发现白细胞计数和分类的变化,以及血沉加快等异常。

尿液检查尿液检查可发现蛋白尿、血尿等异常。

其他辅助检查03治疗方案通常选用泼尼松或泼尼松龙口服,起始剂量根据病情轻重决定,通常为40-60mg/d,分次口服。

系统性糖皮质激素对于皮肤受累部位可局部外用糖皮质激素药膏,但眼结膜、外阴等薄嫩部位应选择弱效激素。

局部糖皮质激素糖皮质激素治疗免疫抑制剂治疗环磷酰胺通常在糖皮质激素治疗的基础上联合使用,以减少激素的用量和副作用。

天疱疮一种严重的慢性皮肤~粘膜大疱性疾病,出现不易愈合的损害。

天疱疮有多种类型,口腔粘膜损害以寻常天疱疮最多见,且最早出现。

(一)病因自身免疫性疾病。

(二)分型天疱疮一般分为四型:1.寻常型天疱疮:早期出现口内大疱,也是最重的一种。

而后呈急性发作或逐渐加重。

好发于中年人和老年人。

大疱破后疱膜撕去或提取时,常连同邻近粘膜一并撕去,糜烂面边缘处将探针可伸人,这是棘层松解的现象,对诊断有意义,称为边缘扩展现象。

病情严重者,口内难以找到正常粘膜。

患者长期咀嚼、吞咽、甚至说话均有困难,体质日益下降,口臭加重,淋巴结肿大,唾液增多并含有血迹。

2.增殖型天疱疮:该病属缓和型,皮肤有红斑、大疱、疱破后疱底有肉芽组织增殖,多在腋下、腹股沟等处发生。

症状较轻,预后一般较好。

3.落叶型天疱疮亦称剥脱性天疱疮,该型表现在皮肤为广泛的剥脱性皮炎,口腔损害少而轻,全身症状轻。

4.红斑型天疱疮:该型属良性,在红斑的基础上起疱,有鳞屑并结痂。

口腔粘膜损害少。

以上四型除寻常型外,很少出现口腔病损。

除口腔外,鼻腔、眼、外生殖器、肛门等处粘膜均可发生与口腔粘膜相同的病损,往往不易恢复正常。

由于大量失水、电解质和蛋白质从疱液中消耗,患者日益消瘦、虚弱或常并发感染。

若反复发作,不能及时控制病情,可因感染而死亡。

(三)诊断早期单独发生在口内的病损常难诊断,若出现边缘扩展现象或尼氏征阳性,则有助于诊断,并可作活检帮助诊断。

下列方法有助于正确诊断。

1.活体组织检查2.细胞学检查(1)可见典型的天疱疮细胞。

(2)免疫学诊断天疱疮抗体也有助于诊断。

(五)鉴别诊断。

1.多形红斑是急性炎症性疾病。

起病急,口内粘膜呈大小不等的红斑、糜烂面,其上覆以灰黄色假膜。

糜烂面边缘尼氏征阴性。

皮肤表现为红斑其上或有水疱,而天疱疮则是在正常皮肤上起疱。

2.剥脱性龈炎牙龈非特异性炎症,牙龈缘及附着龈呈弥散性红斑,鲜红色,剥脱状。

3.大疱性表皮松解症这是一种少见的先天性家族遗传性皮肤病,先天性弹性纤维不全而导致皮肤脆弱,由于外伤等原因容易发生水疱。

寻常型天疱疮的治疗医学教育-概述说明以及解释1.引言1.1 概述天疱疮是一种自身免疫性疾病,表现为大疱、水泡和溃疡形成在皮肤和黏膜表面。

寻常型天疱疮是天疱疮的最常见类型,它通常发生在中年和老年人身上。

这种疾病对患者的生活质量产生了严重影响,因此,及时的治疗和管理显得尤为重要。

寻常型天疱疮的症状包括皮肤上的红斑、痒感、水泡和溃疡等。

这些症状可能会导致患者感到疼痛和不适,并且容易感染和出现其他并发症。

由于其自身免疫性质,寻常型天疱疮的治疗较为复杂,需要针对免疫系统进行调节和干预。

目前,针对寻常型天疱疮的治疗方法主要包括药物治疗和支持性治疗两个方面。

药物治疗通常包括糖皮质激素、免疫抑制剂和抗生素等药物的使用。

这些药物可以减轻症状、控制病情并降低复发率。

在支持性治疗方面,保持良好的生活习惯,如合理饮食、充足休息和避免刺激性物质的接触等,有助于提高患者的免疫力和促进病情康复。

尽管目前寻常型天疱疮的治疗方法已经取得了一定的进展,但仍然存在许多挑战和困难。

例如,部分患者对药物治疗反应不佳或出现副作用,导致治疗效果不尽如人意。

此外,由于该疾病的慢性特点,患者需要长期维持治疗,给患者和家属带来了一定的经济和心理负担。

因此,未来的研究和治疗重点应该放在如何提高治疗效果、减轻副作用,并发展更安全、有效的治疗策略上。

同时,加强对患者的教育和心理支持也是非常重要的,以帮助他们更好地应对疾病带来的身心困扰,提高生活质量。

总之,寻常型天疱疮是一种非常复杂和具有挑战性的疾病。

只有通过综合性的治疗方案,包括药物治疗和支持性治疗,才能更好地控制病情和改善患者的生活质量。

未来的研究和临床实践应继续努力,为寻常型天疱疮的治疗提供更好的方案和解决方案。

1.2文章结构文章结构部分的内容:文章的结构主要包括引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要在文中引起读者的兴趣,同时介绍文章的主题和目的。

通过概述天疱疮的背景和相关信息,引出文章要讨论的寻常型天疱疮的治疗方法。

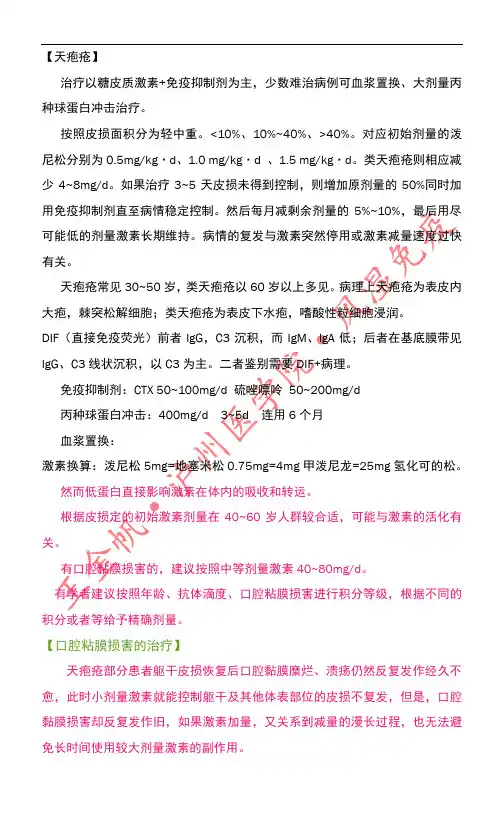

【天疱疮】治疗以糖皮质激素+免疫抑制剂为主,少数难治病例可血浆置换、大剂量丙种球蛋白冲击治疗。

按照皮损面积分为轻中重。

<10%、10%~40%、>40%。

对应初始剂量的泼尼松分别为0.5mg/kg·d、1.0 mg/kg·d 、1.5 mg/kg·d。

类天疱疮则相应减少4~8mg/d。

如果治疗3~5天皮损未得到控制,则增加原剂量的50%同时加用免疫抑制剂直至病情稳定控制。

然后每月减剩余剂量的5%~10%,最后用尽可能低的剂量激素长期维持。

病情的复发与激素突然停用或激素减量速度过快有关。

天疱疮常见30~50岁,类天疱疮以60岁以上多见。

病理上天疱疮为表皮内大疱,棘突松解细胞;类天疱疮为表皮下水疱,嗜酸性粒细胞浸润。

DIF(直接免疫荧光)前者IgG,C3沉积,而IgM、IgA低;后者在基底膜带见IgG、C3线状沉积,以C3为主。

二者鉴别需要DIF+病理。

免疫抑制剂:CTX 50~100mg/d 硫唑嘌呤 50~200mg/d丙种球蛋白冲击:400mg/d 3~5d 连用6个月血浆置换:激素换算:泼尼松5mg=地塞米松0.75mg=4mg甲泼尼龙=25mg氢化可的松。

然而低蛋白直接影响激素在体内的吸收和转运。

根据皮损定的初始激素剂量在40~60岁人群较合适,可能与激素的活化有关。

有口腔粘膜损害的,建议按照中等剂量激素40~80mg/d。

有学者建议按照年龄、抗体滴度、口腔粘膜损害进行积分等级,根据不同的积分或者等给予精确剂量。

【口腔粘膜损害的治疗】天疱疮部分患者躯干皮损恢复后口腔黏膜糜烂、溃疡仍然反复发作经久不愈,此时小剂量激素就能控制躯干及其他体表部位的皮损不复发,但是,口腔黏膜损害却反复发作旧,如果激素加量,又关系到减量的漫长过程,也无法避免长时间使用较大剂量激素的副作用。

【方法】保持当前口服激素量不变,①3%碳酸氢钠漱口②生理盐水20ml+地塞米松磷酸钠5mg雾化吸入Q12h③2W改为隔日一次,1Mon改为隔两日一次。

皮肤科天疱疮患者诊治常规天疱疮是一种重症慢性自身免疫性皮肤病。

临床表现为皮肤和(或)黏膜上出现松弛性水疱、大疱和糜烂渗出。

本病与中医学文献中记载的“天疱疮”“火赤疮”相类似。

平均发病年龄为50~60岁,但发病年龄范围很大,老年人和儿童均有发病。

最小发病年龄为新生儿。

【病因及发病机制】患者血清中的天疱疮抗体导致了角质形成细胞间黏附的丧失和水疱的形成。

天疱疮抗原是桥粒分子的复合物。

免疫电镜研究证明天疱疮抗原位于桥粒连接部位的角质形成细胞表面。

在分子水平免疫沉淀和免疫凝集试验表明寻常型天疱疮抗原分子量为130kDa糖蛋白、落叶型天疱疮抗原分子量为100kDa糖蛋白,它们分别为寻常型天疱疮和落叶型天疱疮的致病原因。

免疫荧光发现抗角质形成细胞表面的IgG自身抗体(天疱疮抗体)是天疱疮的重要标志。

直接免疫荧光检查可见病人的表皮中有抗细胞表面抗体沉积,间接免疫荧光发现患者血清中有抗表皮细胞表面IgG抗体。

实验证明将病人血清被动转移到实验动物可产生棘层松解,将天疱疮抗体IgG加入体外培养的人皮肤中可导致棘层松解,这种抗体介导的棘层松解不需要补体和炎症细胞的参与。

循环天疱疮抗体的滴度和疾病严重性之间呈正相关。

新生儿发生天疱疮是因为患寻常型天疱疮的母亲的IgG通过胎盘传输到新生儿体内造成的,当母体的抗体分解代谢后,疾病随之消退。

有报道,寻常型天疱疮可以由患者潜在对某些药物的自身免疫反应而激发,亦有烧灼伤、晒伤、紫外线及X线照射后发病的报道。

【临床表现】天疱疮分为三个主要的类型:寻常型天疱疮、落叶型天疱疮和副肿瘤性天疱疮。

增殖型天疱疮是寻常型天疱疮的一种变异型,红斑型天疱疮和巴西落叶型天疱疮分别代表落叶型天疱疮的局限型和地方型。

副肿瘤性天疱疮由于其特殊的病因和临床表现有别于经典天疱疮。

1.寻常型天疱疮皮肤损害为松弛的、薄壁、易破的水疱,尼氏征阳性。

可发生于全身任何部位,但头面、颈、胸背、腋下、腹股沟等处比较常见。

既可发生在正常的皮肤上,也可发生在红斑基础上。

大疱性类天疱疮的诊断及中西结合治疗大疱性类天疱疮是一种慢性发于表皮下的大疱性皮肤病,属于中医的“火赤疮”,“天疱疮”范畴。

中医学认为本病总由心火脾湿内蕴,外感风热毒邪,阻于皮肤而成。

典型损害为泛发周身或局限分布于皮肤上的张力性水疱或大疱,水疱紧张坚韧、不易破,尼氏征阴性;破溃的糜烂面易于愈合;粘膜损害少、轻易愈;易反复发作,预后较好。

1 诊断要点1.1临床表现:①好发于60岁以上老年人。

②局部于某部或周身泛发的张力性水疱或大疱,疱壁紧张坚韧、壁厚,不易破裂,尼氏征阴性。

③水疱散在分布,破溃后的糜烂面常能很快干燥结痂,愈合较快,痂脱落后常遗留色素沉着。

④粘膜损害少且轻,且糜烂面易愈⑤此病反复发作,经过慢性,预后良好。

1.2组织病理:表皮下水疱不伴棘刺松解。

1.3免疫病理:间接免疫荧光检查,多数患者可检出血清有抗皮肤基底膜带的自身抗体IgG;直接免疫荧光检查,基底膜带有IgG和C3呈线状沉积。

2 临床治疗2.1中医辩证施治,红斑、水疱、糜烂,渗出,水疱不断新发,不易破溃,或见大部破溃后糜烂面,伴以发热,灼痛。

口渴欲饮,大便干结,小便黄赤,心烦气躁,舌红,苔黄,脉弦滑数。

治法:清热凉血,利湿解毒方药:赤芍15g,粉丹皮20g,黄芩15g,黄柏15g,金银花30g,大青叶10g,生地黄30g,连翘20g,石膏20g,知母10g,土茯苓15g、车前子10g,甘草10g。

注:方中水牛角、赤芍、丹皮,生地黄清热凉血、活血祛瘀止痛;黄芩、黄柏、清热燥湿,泻火解毒;金银花、连翘、大青叶清热解毒;石膏、知母清热泻火、除烦止渴,解肌退热;甘草解毒、调和诸药。

身热除,心烦口渴减轻者,去丹皮、黄柏、车前子。

,糜烂,或有口舌糜烂,腹满纳差,胸闷,大便溏薄,舌质红,苔薄黄腻,脉濡滑数。

治法:健脾利湿方药:茯苓15g,白术15g,薏苡仁15g,生地20g,扁豆10g、枳壳10g,山药20g,丹皮10g,金银花30g,半支莲20g,甘草10g。