历史趣谈为什么佛陀十大弟子舍利弗的智慧第一

- 格式:docx

- 大小:4.76 KB

- 文档页数:2

第二章佛教的教义一、四谛说是佛教的根本教义之一。

“谛”有“实在”或“真理”的意思,是印度哲学通用的概念。

四谛也称为“四圣谛”,意为“四条真理”,即苦、集、灭、道。

四谛又分为两部分,苦、集二谛说明人生的本质及其形成的原因;灭、道二谛指明人生解脱的归宿和解脱之路。

或者说,前者侧重于解释世间因果,后者侧重与创造出世间因果。

1、苦谛把社会人生的本质断定为“苦”。

分为“四苦”和“八苦”。

“四苦”指生、老、病、死。

“八苦”是在生老病死外加上怨憎会、爱别离、求不得和五阴盛。

怨憎会,即不愿相见的敌对的人偏偏在一起;爱别离,即亲爱的人愿在一起又往往要分离;求不得,即物质生活的需求常常得不到满足;五阴盛,即“五蕴”,“蕴”是“集合”的意思,佛教认为世界和人生都是由五种生灭变化的元素(色、受、想、行、识)所组成。

人一旦有五蕴,就会生苦。

2、集谛指造成痛苦的各种原因或根据,内容相当丰富。

大体可以以“五蕴”说、“十二因缘”说和“业报轮回”说加以概括。

五蕴:构成凡夫世间的要素,即色、受、想、行、识。

色蕴——包括自身的眼、耳、鼻、舌、身等五根,以及反映自身而引起感受作用的色、声、香、味、触的五境。

这是构成自我观念的物质要素,即自我存在的主管的身体及客观的环境;受蕴——此为对于五境的接触所引起心理上的感受作用,即是身体的五根(五种官能)和其所在环境中的事物,发生了感触的心理活动;想蕴——由感触而变成接受的心理活动,如与顺境接触所感到的欣乐,与逆境接触所感受到的悲苦,即是心理上的受取作用;行蕴——此为长生了苦乐感受的受取作用之后,接着引起的贪欲、嗔恶,或与之不相关涉的其他心理活动。

通常情况下,总是对于可悦的事物,起了贪欲心;对于不可悦的事物,起嗔恶心,但是也有觉得无关痛痒的,或因甲境而想到乙境上去的;识蕴——此为更进一步,对于所接触的境物,了别识知,即意念或意识的活动。

凡夫众生的生生死死,生来死去的主体,就是识蕴藏。

一般人称之为灵魂,但是,佛教不称为灵魂,而称为识。

第29卷第4期2013年8月忻州师范学院学报JOURNAL OF XINZHOU TEACHERS UNIVERSITYVol.29No.4Aug.2013从“文殊信仰”到“文殊智慧”———关于“文殊师利”的研究方法反思景天星(忻州师范学院,山西忻州034000)摘要:文殊师利身份重重,但一般从其作为菩萨的身份来称呼,对这种身份的辨析需借助于经典记载和文献学的研究方法。

针对文殊菩萨,有不同的学术概念“文殊信仰”和“文殊智慧”。

“文殊信仰”一词运用广泛,传统上也多用文献学方法展开研究,但要回答“文殊信仰是什么”的问题或研究“文殊信仰的民间化或社会化”课题时,宗教学方法和社会史的研究方法显得更加有力;而“文殊智慧”是因为肖黎民先生引入了新的研究方法即哲学诠释学而在近来才被作为一个新的学术名词,思想史研究和哲学诠释学的方法主要用于总结研究文殊法门,系统梳理文殊智慧,深入挖掘其精神内涵。

通过研究方法之反思,最后探讨“文殊信仰”和“文殊智慧”的联系和区别。

关键词:文殊菩萨;文殊信仰;文殊智慧;研究方法中图分类号:B948文献标识码:A文章编号:1671-1491(2013)04-0007-051引言:两种值得深思的双重倾向文殊全称“文殊师利”,梵文Manjusri,音译作“曼殊尸利”、“曼殊室利”、“满祖室哩”等,意译妙德、妙首、妙吉祥,因表征智慧、特重般若而在大乘佛教中地位崇隆、受人欢迎。

关于文殊师利的身份有两种不同的倾向:一是简单化倾向,认为文殊师利仅是一位菩萨,以五台山为道场,弘法演教,这也是一般的常识性认识,此现象在民俗佛教中尤为普遍;二是复杂化倾向,认为文殊师利既是历史人物,又是佛,还是菩萨等,重重身份,难以厘清,这是学术界在研究时难免出现的倾向。

而关于文殊师利的菩萨身份,又有两种不同倾向:一是世俗化倾向,认为文殊菩萨是一位神灵,他集智慧、保佑、祈福、发财等于一身,能够迅速将世间美好的东西赐予求助者;二是虚无化倾向,认为文殊菩萨是表征大乘般若智慧的菩萨,而对般若空观的理解会导向“恶趣空”,滑向“虚无主义”,因而文殊菩萨也是虚无的,部分初学者或者西方少部分佛学爱好者一般会持此观点,如毕尔奴夫(Eugene Burnouf,1801-1852)认为中观派的代表人物龙树的学说是虚无的烦琐学说,以致于“十九世纪后半期到二十世纪初期的西方学者大都接受毕尔奴夫的看法。

·一·释迦牟尼佛简史一、释迦太子诞生释迦牟尼佛降生于公元前六二三年,他的父亲名叫净饭,是迦毗罗卫国的国王,非常英明仁慈,母亲摩耶夫人,是拘利国的公主,为人十分贤惠。

她四十五岁的时候,怀孕太子,已满足了十个月,便在归宁途中,距离国都约五英里的蓝毗尼园,诞生了太子。

太子能周行七步,脚踏之处,现出七朵莲花;且举目四顾,一手指天,一手指地,自言自语:“天上地下下,唯我独尊。

”传说当时天上飘落香花,还有九龙吐水为太子沐浴。

父母晚年得子,喜出望外。

当太子回宫后,全国举行欢庆,有阿私陀修士来访,说太子相貌庄严,预言将来可做统一全世界的“转轮圣王”,或博学的“一切智者——佛陀”。

父王对他寄予非常殷切的希望,所以特请著名的婆罗门教徒替他取个名字,叫做“悉达多”,是吉祥及一切功德成就的意思。

【注】⒈阿私陀——为信奉婆罗门教之修士,当悉达多太子未降生前,彼在禅定境界中现出天女为太子降生时散花之瑞相。

⒉转轮圣王——为世界第一有福之人。

有四种福报。

一、大富、珍宝、财物、田宅等众多,为天下第一。

二、形貌庄严端正,具三十二相。

三、身体健康无病,安稳快乐。

四、寿命长远,为天下第一。

转轮圣王出现时,天下太平,人民安乐,没有天灾人祸。

此乃由过去生中,多修福业,而不修出世慧业,仅成统治世界有福报之大王,却不能修行悟道证果。

3. 迦毗(jiapi)4. 归宁即回娘家。

二、幼年及少年时代悉达多太子诞生七天,母亲就去世了。

姨母摩诃波阇波提为净饭王继后,抚养太子。

她把太子当作亲生儿子一样疼爱,使太子仍就在幸福舒适中生活长大。

七岁时,太子开始读书。

净饭王聘请名师教他学习梵文,由浅入的研读五明和四吠陀。

聪明的太子,闻一知十,没几年(十二岁)便博通了了一切学问。

后来又学兵法和武术,也都很快就精练了。

在一次王家子弟的比武会中,他表演了优越的体力角斗,和超人的射箭武艺:诸王子中最好的,只能一箭射穿三鼓,太子却能一箭连穿七鼓。

十六岁时,父亲就令他结婚,娶的是邻国公主耶输陀罗。

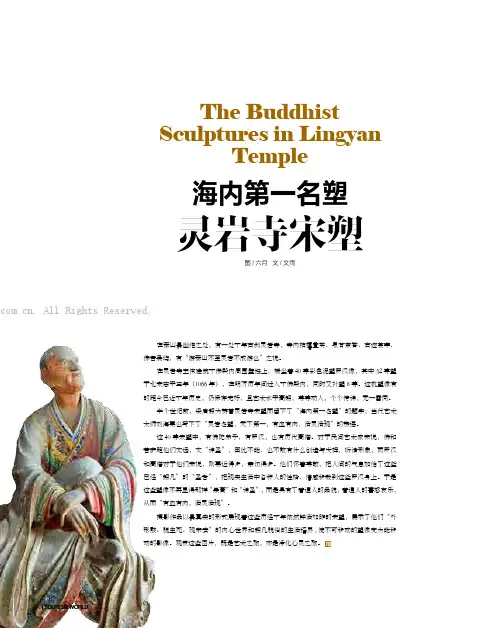

图/六月 文/文雨海内第一名塑在泰山最幽绝之处,有一处千年古刹灵岩寺,寺内柏檀叠秀、泉甘茶香、古迹荟萃、佛音袅绕,有“游泰山不至灵岩不成游也”之说。

在灵岩寺主体建筑千佛殿内周围壁坛上,端坐着40尊彩色泥塑罗汉像,其中32尊塑于北宋志平三年(1066年),在明万历年间迁入千佛殿内,同时又补塑8尊。

这批塑像有的距今已近千年历史,仍保存完好,且艺术水平高超,尊尊动人,个个传神,无一雷同。

半个世纪前,梁启超为赞誉灵岩寺宋塑而留下了“海内第一名塑”的题字;当代艺术大师刘海粟也写下了“灵岩名塑,天下第一,有血有肉,活灵活现”的赞语。

这40尊宋塑中,有佛陀弟子,有罗汉,也有历代高僧。

对于民间艺术家来说,佛和菩萨距他们太远,太“神圣”,因此不能、也不敢有什么创造与发挥,诉诸形象,而罗汉和高僧对于他们来说,则要近得多,亲切得多。

他们怀着尊敬,把人间的气息加给了这些已经“超凡”的“圣者”,把现实生活中各种人的性格、情感移栽到这些罗汉身上。

于是这些塑像不再显得那样“崇高”和“神圣”,而是具有了普通人的品貌,普通人的喜怒哀乐,从而“有血有肉,活灵活现”。

摄影作品以最真实的形式展现着这些历经千年依然鲜活如昨的宋塑,展示了他们“外形骸、脱生死、视来去”的内心世界和超凡脱俗的生活境界,使不可移动的塑像变为能移动的影像。

观赏这些图片,既是艺术之旅,亦是净化心灵之旅。

The Buddhist Sculptures in Lingyan Temple灵岩寺宋塑038. All Rights Reserved.专题策划. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.040专题策划. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.. All Rights Reserved.十月来了,长假到了。

前面讲到思择内情众生而修无常,在死时无法退却方面,《阿含经》里有很多非常有深义的公案。

其实,祖师的教言都来自佛经,譬如当死来临之际,以勇力、财富、智辩、美色、快奔等都无法逃出,没有藏身之处,无法贿赂、收买,甚至以佛力也无法延缓,对此要以经中的案例来得到深刻了解。

以下再补充有关案例的说明。

无常力最大那时,世尊要离开毗舍离城前往拘尸那竭城。

圆寂前回头看了一眼毗舍离城,当即说了这个偈颂:“今观毗舍离,更后不复睹,亦复更不入,于是当别去。

”(现在我看看这毗舍离城,往后不再见到,也不再来这方土地,我将要离别而去了。

)当时,毗舍离城的人民听到这个偈颂,都心怀忧愁地跟在世尊后面,人们都流着泪彼此这样说:“如来不久就要灭度,世间将失去光明。

”世尊告诉说:“且止!且止!大家不要忧愁,应坏的事物想使它不坏终究没有这个道理。

我先前有四法印的教法,由此已经作证了,现在再给四部大众宣说这四法印的教法。

第一、一切行无常;第二、一切行苦;第三、一切行无我;第四、涅槃为灭尽。

这就是能普印一切法的法印,为如来所印证。

不久如来要取灭度了,你们要知道这四法印,并为一切众生宣说它的涵义。

”那时,世尊想使毗舍离城的人民回去,就化出一个大坑,如来带着比丘众到岸的那边,国中人民留在此岸。

当时,世尊把自己的钵从空中抛给彼方人民,并告诉说:“你们好好供养这个钵,也要供养高才法师,生生世世将获得无量福德。

”世尊给了钵后,当即前往拘尸那竭国。

当时,拘尸那竭国有五百多个大力士,他们集中在一起,各自这样谈论:“我们共同做一件奇特之事,使我们死后名声远扬,流芳百世,子孙们都共同传颂:‘往昔拘尸那竭国的大力士们力量无比。

’”不久又这样想:“我们要造什么功德呢?在拘尸那竭国不远处有一个大方石头,长一百二十步,宽六十步,我们应共同把它竖起。

”然而,大力士们穷尽了体力想要竖起却没能成功,巨石一动不动,何况举起呢?当时,世尊来到他们这里,问道:“童子们!你们想做什么?”这时,童子们禀白佛说:“我们先前各自这样谈论,想移动这方大石,使得人们代代传颂我们的美名。

生平:鸠摩罗什,以悲智征服中原的千古名僧作者:黄晶晶来源:《收藏/拍卖》 2016年第6期文:黄晶晶图:本刊资料库(除署名外)鸠摩罗什第一次把印度佛学按照真正意义翻译并引进来,不但对后世佛教诸宗的产生发展发挥了决定性作用,而且影响到以后中国的整个思想和文化的发展走向,使佛教与中国传统的儒道并立而形成具有中国特色的文化基础。

公元413年4月13日,后秦弘始十五年的长安。

时而昏迷、时而清醒的鸠摩罗什(以下简称罗什)由弟子护送到草堂寺。

高足弟子团团围在高座周围,还有三千徒众挤满了草堂寺。

罗什睁开了浑浊的双眼,说道:“今于众前发诚实誓:若所传无谬者,当使焚身之后,舌不焦烂。

”说完,70岁的罗什永远闭上了双眼。

遗体由禁卫军运到逍遥园,依西域、天竺僧人的丧仪火化,薪尽火灭,罗什身体成灰,唯有舌头成舍利,不焦不烂。

智慧第一论辩无双威西域在所有关于罗什的传记中,他的孕育及出生都被描绘成近乎一桩神迹。

344年之前,天竺(古印度)人鸠摩炎辞避国相相位出家,东度葱岭来到龟兹,龟兹国(故城位于现新疆库车)王聘任他为国师,并将女儿耆婆嫁给他,于344年生下罗什。

耆婆怀孕期间,变得聪明异常,最典型的特征是“自通天竺语,难问之辞必穷渊致”,就是善于辩论。

对此,佛经中有诸多“舍利弗在胎之证”的记载。

舍利弗是释迦牟尼的十大弟子中“智慧第一”。

这种非凡无比的智慧是佛教传记家给予罗什的定位,“智慧第一”是罗什佛学修养的人生底色。

罗什的出生地龟兹国是西域中路上的重要国家,在汉代就成为西域的五大国之一,在罗什时代,它是周边很多小国的宗主国,国力处于一个比较鼎盛的阶段。

龟兹是佛教东传的主要驻足地,3世纪后期,佛教在该国已相当流行,从《晋书·西域传》并《出三藏记集》的描述中可以看到,当时龟兹王宫中,装饰的佛像与所进行的佛事活动已经同寺庙没有什么差别。

而整个国家,佛寺有100多所,僧人5000多。

罗什就是在这种佛教气氛浓厚的环境下成长的。

罗侯罗(密行第一) 忍辱的美德十大弟子传加入时间:2009-9-25 8:28:03 点击:126罗侯罗--密行第一忍辱的美德罗侯罗自从被佛陀严厉的教诫以后,又常常跟师父舍利弗在一起,接受他的开导,在修行上,进步很快。

佛陀在讲经时,舍利弗总是带着罗侯罗前去听讲;舍利弗在静坐时,罗侯罗总是跟着坐在身旁;布教时,舍利弗也把他带在身边,让他学习一些为法为人的经验;每天托钵乞食,罗侯罗更是跟在舍利弗身后,在僧团中被誉为第二佛陀的舍利弗,实在是罗侯罗最好的恩师。

有一次,罗侯罗跟舍利弗在王舍城乞食,路上遇到一个流氓恶汉,那个恶汉用沙投进舍利弗的钵里,并且用棍棒打破罗侯罗的头。

罗侯罗头上的鲜血,一滴一滴的流下来。

恶汉见了不但不知错,还骂道:「你们这些沙门,总是以托钵为生,满口慈悲忍辱,我打破你的头,看你能把我怎样?」十七八岁的罗侯罗,现出咬牙切齿的面容,但舍利弗安慰他道:「罗侯罗!如果是佛陀的弟子,应有忍辱的精神,心中不怀瞋恨的毒,当以慈悲怜愍众生。

佛陀常教诫我们,有荣誉的时候,不能使心高举;受侮辱的时候,不能使心生恨。

所以,罗侯罗!压制着愤恨的心,严守忍辱,世间上没有比能忍辱的人更有勇气,天上人间,不管多大的力量,也不能胜过忍辱!」罗侯罗听完师父舍利弗的开示,默默的走到水边,水里现出他的颜面,他用手掬水洗去血迹,然后自己用布巾把伤口扎起来,见到这情形的舍利弗,心中既安慰又难过。

罗侯罗忍耐着,仍然走在舍利弗的身后,跟着托钵乞食,在回来的途中,罗侯罗对舍利弗说道:「我想到刚才的疼痛,此刻已不把它放在心中,不过,世间有太多的恶人,到处都遍满了可厌的事物。

我不对世间生气,只想到世间上没有办法的人太多。

佛陀开示我们对人、对世间要大慈大悲,但狂暴的人往往就欺侮我们;沙门比丘行忍积聚高德,而狂愚的人反而轻蔑我们,而尊敬残酷的人。

佛陀真理慈悲的教示,他们倒反而认为是臭的死尸,天降甘露给猪,猪还是爱吃臭的东西,住在臭的地方。

维摩诘居士的故事在毗耶离城里,有一位名叫维摩诘(居士)的长者。

他是释尊的崇拜者,长期以来,就对佛做各种供养,常常行善,聆聪佛的深奥义理。

所以,他现在不但精通深不可测的大乘之道,也因懂佛的教理,而开悟了。

得悟後的维摩诘。

慈心悲愿有如大海般浩瀚无际,他是位很难得的在家信徒。

因此,以释尊为首的一群佛弟子,帝释天王、梵天王,和凡界的人士,无不称赞他的德行,以示敬意。

有一次,维摩诘为了方便引导世人,乃示现病重,躺在床上,痛苦呻吟叫著。

那些崇敬他的人听说他患病在床,上至国王大臣,下至富翁,居士和波罗门等,举凡有声望和地位的人,都纷纷前来探病。

他对这群访客说∶「蒙你们来看我的病,我十分感激。

不过,诸位要明白,人的身礼并不能永远存活。

它不是永恒的,它既不强大,也无力量,更非牢不可破,总有一天会腐朽消失。

大家不要对这个无法依赖的肉体,执著不放。

我们的肉体正像泡沫的聚集,既不能拿,也不能扎。

我们的肉身只不过像从业缘露出的一个影子。

它像浮云般,顷刻间会变化消失,也像闪电般片刻不留。

这具身躯可说不是统率一切的我,既无寿也无知,它是充满污秽的肉体。

诸位不要执著於这样既不净,而又像浮云般捉摸不定的肉体,应该追求更永恒,并且充满生命与光辉的佛身。

诸位不需要担心我这种像泡沫般的疾病,你们特地来探病,我反而说一些怠慢的话,也许令大家不高兴。

不过,我也是为诸位著想,完全没有恶意。

」他面对来探病的访客,解说无常、苦、空和无我等四相,指点他们不要依赖泡沫般的肉体,而应该设法得到常住的法身。

访客听见他的说法,一种渴求佛道的菩提心,立刻汹涌而出。

访客离去後,病房顷刻就寂静下来,他在病床上暗想∶「我现在生病痛苦,何以大慈大悲的佛陀不来探望、安慰我呢?」实则,还在精舍里为群弟子们说法的释尊,早已知晓他的心意,就命令智慧第一的弟子--舍利弗∶「舍利弗,你不妨去看看维摩居士的病」「世尊的教示,我本不敢抗命。

但是,我实在不想去看他。

」「为什麽呢?」「说来不好意思。

如来佛祖八千子弟名字大全佛经中谈到,如来佛祖有十大弟子,分别是智慧第一的舍利弗、神通第一的目犍连、头陀第一大迦叶、天眼第一阿那律、解空第一须菩提、说法第一富楼那、议论第一迦旃延、持律第一优婆离、密行第一罗睺罗、多闻第一阿难陀。

从年龄上说,佛祖的弟子们相差很大,比如第一位比丘尼就是佛祖的姨母,十大弟子的年龄相差也很大,如舍利弗比佛陀还大,舍利是其母亲的名字,意为百知鸟,形容有辩才。

舍利弗,又称舍利子,父亲是婆罗门教的大学者,舍利弗对婆罗门教十分精通,长大后他与目犍连一起传道授业,有门徒数千。

一次他与目犍连路遇释尊的弟子马胜比丘,一偈:“诸法因缘生,诸法因缘灭。

我佛大沙门,常作如是说”让他们茅塞顿开,率众弟子皈依了佛教。

舍利弗皈依佛陀后,“持戒多闻,少欲知足,正念正受,捷疾智慧……”深受佛陀称赞。

佛经中称他“智慧无穷,决了诸疑,辅翼圣化,聪明圣众”,所以在佛弟子中有“智慧第一”之誉。

舍利弗跟随佛陀长达40余年,最后,他不忍看到恩师佛陀涅槃,请求先佛入灭,入灭前,他回到阔别多年的故乡,见了老母最后一面,为家乡人民作了最后一次说法,然后安然涅槃。

在藏传佛教中,站在佛祖身边的就是舍利弗和目犍连。

南传佛教中,尊他为“法将”。

说到目犍连,那也是大名鼎鼎的人物,七月十五设盂兰供养十方僧众以超度亡人的佛教典故就是来自目犍连救母的故事,目犍连的父亲为王家之师,家境十分优越,母亲一直反对他出家修行,因此痛恨佛陀和出家僧众,从不修善,母亲去世后,目犍连担心母亲因造业而堕入三恶道,于是去寻找母亲的往生去处,终于在地狱中饿鬼道中见到了受苦的母亲,可纵使目犍连千方百计送给他母亲一些食物,没到口中便化成火炭。

目犍连心中不忍却又无计可施,祈求佛祖,于是佛陀教目犍建盂兰盆会,借十方僧众之力让母吃饱。

目犍连母亲吃饱后转世为狗,目犍连又连诵了七天七夜的经,使他母亲脱离狗身,进入天堂。

目犍连一生弘扬佛法,因此也得罪了不少的人,一次,目犍连尊者在弘法的途中,一名裸形外道,乘目犍连在山谷中坐禅入定之时,将石头从山顶推下,目犍连尊者成为佛陀弟子中第一个因弘法而殉命的比丘。

法华经里的故事

法华经,全名《妙法莲华经》,是佛教大乘经典之一。自公元三世纪传入我

国以来,就被誉为“经中之王”,对我国佛教文化产生了深远的影响。法华经故

事丰富多彩,寓意深刻,为世人传颂。

在法华经中,关键人物有佛陀、舍利弗、须菩提、富楼那等。其中,佛陀

是故事的讲述者,舍利弗和须菩提是佛陀的十大弟子之一,富楼那则是佛陀的

在家弟子。这些人物在故事中各有各的角色,展现了佛教僧团的和谐与共融。

法华经故事的主题主要围绕着“因缘法”和“一切众生皆可成佛”的理念

展开。其中,《火宅喻》、《穷子喻》、《药草喻》等寓言故事,通过生动的形象和

比喻,阐述了佛陀说法的因缘和佛陀智慧的伟大。这些故事寓意着:无论贫富

贵贱,皆有成佛的可能;只要信仰坚定,努力修行,最终都能成就佛道。

法华经对现实生活的启示和影响体现在以下几点:

1.信仰的力量:法华经故事告诉我们,信仰是成就佛道的基石。在现实生

活中,信仰能让我们在面对困境时保持坚定,战胜一切艰难险阻。

2.善待一切众生:法华经强调一切众生皆有佛性,教育我们要关爱一切生

命,与人与自然和谐相处。

3.行善积德:法华经故事教导我们,行善积德是人生最重要的修行。在现

实生活中,我们要积极投身公益事业,助人为乐,为自己和他人创造美好的因

缘。

4.智慧的重要性:法华经强调智慧的重要性,认为智慧是脱离苦海的唯一

途径。我们要努力学习,充实自己,用智慧指导人生,实现自身价值。

总之,法华经故事具有很高的文学价值和思想深度。

佛子罗睺罗的生平简介罗睺罗尊者是悉达多佛陀释迦牟尼俗家名字和耶输陀罗的独生子,俗家为迦毗罗国王孙,佛陀十大弟子之一,得阿罗汉果,号称密行第一。

罗睺罗尊者为佛教有沙弥之始:释迦牟尼成道六年后应邀回迦毗罗卫城,他考虑到让幼小的罗睺罗成为国王会对国家与人民不利,于是便令罗睺罗出家,但因为他太小还不到受具足戒的年龄,只能从沙弥做起,拜舍利弗为戒师,目犍连为阿阇梨。

罗睺罗尊者修忍辱法终成正果:在罗睺罗还是沙弥的时候,一次听佛陀讲法回去后,自己的禅房被比丘占了,物品也被扔了出来,又天降大雨,他就去厕所坐禅;还有一次罗睺罗与舍利弗在王舍城化缘被流氓欺负,罗睺罗听取舍利弗的教导,控制自身的嗔恨心严守忍辱,内心平静地用净水洗涤身上的血污。

罗睺罗坚守内心的平和,戒嗔心行忍辱,在佛陀与舍利弗的引导下修为日益精深。

罗睺罗尊者密行第一:因为是佛子的原因,佛陀对他的要求特别严格,经常讲佛法给他听,对他的修行进行提点,罗睺罗依照佛陀的指点修行进步的很快,他通过修行戒除一切烦恼与欲望,终于修成圣果,了知奉行三千威仪八万细行,佛陀称赞他为众弟子中密行第一。

罗睺罗尊者性格中有柔顺有坚强,他默默的修行默默的工作隐藏在佛陀众弟子之中,摒弃一切欲望杂念开悟证果,终成无上佛法。

相传在佛陀身为迦毘罗卫国王子还没出家的时候,与拘利城耶输陀罗公主孕育了罗睺罗,在延续了皇家血脉之后,佛陀便抛弃小家追求人生的意义出家去了。

可以说罗睺罗的童年是没有父爱的,是母亲与祖父母为他撑起了爱的天堂,直到他十几岁的时候,佛陀应邀回国他才第一次见到自己的父亲。

也许是血脉亲情的关系,也许是出于对传说中人物的敬仰,罗睺罗对出现在自己眼前的佛陀充满了亲近的向往,而佛陀也对他充满了慈爱。

罗睺罗身具慧根,且让年幼的他治理国家是不明智的,再加上父子天性,佛陀决定让罗睺罗研习佛法跟随自己,于是佛陀让舍利弗做他的戒师,目犍连为他剃头,罗睺罗自此从世俗世界步入了佛法世界,他也是佛教中第一个沙弥,因为在他之前都是成年人才能够剃度出家的,他是沙弥之始。

印度教和佛教的关系佛教起源于印度,但印度却盛行着印度教,印度教与佛教有什么关系呢?下面是店铺分享的印度教佛教的区别,一起来看看吧。

佛教与印度教的关系在婆罗门教的圣典中,记载种姓制度中的婆罗门是由梵天的口生出,刹帝利、吠舍、首陀罗分别由梵天的双臂、两腿及足下生出。

种族之间不能通婚,而且只有前三种姓才有资格加入婆罗门教。

这种在种姓制度下形成的种族歧视,直到佛教教主释迦牟尼佛提出“四姓平等”的主张,才给数千年来被奴役的印度人民带来光明。

佛陀处在当时的社会背景中,并不赞成婆罗门教的种族制度。

虽然他本身是刹帝利的王族,但他并不想用刹帝利的权威去统治人民,压迫人民。

相反的,佛陀用慈悲平等的真理,毅然的向阶级森严的社会宣战。

所以他在菩提树下成道时,宣说了“大地众生皆有如来智慧德相”的平等主张,告知当时受到种族制度压迫的人民:命非天定,即使上天也没有办法使我们成为贩夫走卒,今天我们之所以会有这些差异,都是由于自己往昔身口意的造作,没有谁能够主宰我们,能主宰我们的,还是我们自己。

既然是由我们自己种种的造作,成为�种植煌?脑庥觯?簿兔靼椎母嫠呶颐牵?钪嫱蚍?挥兴?�“固定的”、“不能改变的”,或是“永恒存在的”因素,一切事物皆在刹那刹那中变化。

因此,其本质是“空性”的,不可能永远是同一种族,四姓人民皆是平等的。

所以,首陀罗不可能永远是首陀罗,婆罗门也不可能永远是婆罗门。

例如:优婆离本是一个首陀罗族中的剃头匠,后来在佛陀的弟子中被尊为是十大弟子中的持戒第一。

摩登伽女是首陀罗族中的一名贱民,她为了爱恋阿难的美貌,受佛陀的感化出家,而后证得阿罗汉。

尼提原是首陀罗族中的一名粪夫,出家后精进,证得罗汉果。

佛陀的十大弟子中分别是智慧第一和神通第一的舍利弗和目犍连,原是婆罗门教的领袖,因听闻佛陀所说法:“诸法因缘生,诸法因缘灭,我佛大沙门,常作如是说。

”皈依佛陀的座下,并证得大阿罗汉的果位。

此外,印度教吸收了许多佛教的习惯和信仰,如果没有佛教,印度教永远不会有当前的状态,诚如圣雄甘地所说,佛教给予印度教新的生命、新的意义、新的解释。

佛教名词术语及常识一、名词术语因缘和合{(一)和合是中国古代神话中象征夫妻相爱的神名。

(二)和合的和,指和谐、和平、祥和;和合的合,指结合、融合、合作。

中华和合文化源远流长,和、合二字都见之于甲骨文和金文。

和的初义是声音相应和谐;合的本义是上下唇的合拢。

殷周之时,和与合是单一概念,尚未联用。

《易经》和字凡两见,有和谐、和善之意,而合字则无见。

《尚书》中的和是指对社会、人际关系诸多冲突的处理;合指相合、符合。

}(助缘)和合而成的。

“因缘和合”一词,既作为佛教术语,表现了佛教的根本思想,同时亦是佛教哲学解释世界存在的基本方法,进而构成了佛教和平思想的神圣资源。

作为佛教哲学的基本原则,“因缘”的结合即产生了世界存在的本质现象——和合性。

这种和合性作为世界存在的一种特性,可以说是佛教的一种特殊发现。

它指的是形成心、色等诸法之因缘,能够彼此和合的特有性质,在世间有为诸法生起的时候,必须由众多之因缘和合之特性。

1、佛陀耶:简称佛陀或佛,义为觉者,即自觉,觉他,觉行圆满。

故佛陀是三觉具足的大圣人。

觉者编辑觉者,后世大众泛指有觉悟的修行的人的意思,佛陀(梵文:बुद्ध;IAST:Buddha)梵语中音译为佛陀常见的译名:佛、浮陀、休屠、浮屠、浮图、浮头、勃陀、勃驮、部多、部陀、毋陀、没驮、沸驮、步他、复豆、佛图、物他、馞陀、没陀等。

学者季羡林认为,“佛”字其实是由西域语音译成汉语的。

被称者必须具有三个条件,即自觉、觉他、觉而有情,缺一就不可以被称为“觉者”。

1基本内容编辑词目:觉者。

拼音:jué zhě。

释义:后世泛指有觉悟而修行的人;佛陀(梵文:बुद्ध;IAST:Buddha)梵语中音译为佛陀。

2基本解释编辑常见的译名:佛、浮陀、休屠、浮屠、浮图、浮头、勃陀、勃驮、部多、部陀、毋陀、没驮、沸驮、步他、复豆、佛图、物他、馞陀、没陀等。

学者季羡林认为,“佛”字其实是由西域语音译成汉语的。

被称者必须具有三个条件,即自觉、觉他、觉而有情,缺一就不可以被称为“觉者”觉者即自觉、觉他、觉而有情;后世多泛指有觉悟并修行的人;3详细解释编辑《大乘义章》二十末云:“既能自觉,复能觉他,觉行圆满,故名为佛。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

为什么佛陀十大弟子舍利弗的智慧第一

导语:佛陀释迦牟尼是后代人广为尊崇的尊者,是佛家的创始人,一世积下了许多功德,可谓是功德无量。

众所周知,佛陀有十大弟子,而其中智慧第一的

佛陀释迦牟尼是后代人广为尊崇的尊者,是佛家的创始人,一世积下了许多功德,可谓是功德无量。

众所周知,佛陀有十大弟子,而其中智慧第一的,则是舍利弗。

舍利弗之所以能被称为智慧第一,自然是因为他所行下的功德。

那么,舍利弗的功德有哪些呢?

有一次,有一位提婆达多心生异心,想带着五百位比丘另立僧团。

这对于已经皈依佛门的舍利弗来说,有人的离去是他所不能接受的。

在知道了这件事情之后,舍利弗便立刻去劝导他们,既然皈依了佛门,在佛门中保持一定的团结是很重要的,慢慢引导他们思考到自己犯下的这个错误。

最终,打算离去的僧团在舍利弗的劝导下意识到了自己犯下的错误,重新皈依到了释迦摩尼的门下。

由此可见,舍利弗的功德在于维持了一个团体的团结,阻止了因为人心不齐导致的分裂。

还有一次,舍利弗遭到了一个比丘的诽谤。

在处理这件事上,舍利弗向佛陀阐明了一段话,大致是自己愿意承载外部世界对自己进行的攻击,因为这是一种境界,不论是好是坏,都愿意承载,而且大度地接受了那个诽谤他的比丘的忏悔,用包容的心去感化施下恶意的人。

这是舍利弗的功德所在,包容,大度,不随意揣度他人。

舍利弗作为一名尊者,之所以能在世上受到后人尊崇,定是因为他所积下的无数功德。

也可以说,是他的功德无量使他成为了智慧第一的弟子。

舍利弗智慧第一

舍利弗是佛陀十大弟子中的其中一个,他对佛学有根深蒂固的研究。

生活常识分享。