爬电距离与电气间隙测量方法不确定度

- 格式:docx

- 大小:229.84 KB

- 文档页数:6

爬电距离和电气间隙的测量方法【实用版4篇】《爬电距离和电气间隙的测量方法》篇1爬电距离和电气间隙的测量方法通常分为以下几步:1. 准备工作:首先需要准备好待测电器件和测量工具,例如卡尺、游标卡尺、万能测长仪等。

2. 测量电气间隙:将电器件放置在测量台上,使用卡尺或游标卡尺测量电器件之间的最短距离,即电气间隙。

通常,电气间隙的测量需要考虑工作电压和绝缘等级等因素,以确保安全可靠。

3. 测量爬电距离:使用万能测长仪或类似工具,在电器件表面测量爬电距离。

爬电距离是指在特定电压下,电器件表面出现的电晕放电现象所引起的电荷积累距离。

通常,爬电距离的测量需要考虑污秽等级、工作电压和绝缘等级等因素。

4. 计算电气间隙和爬电距离:根据测量结果和相关标准或规范,计算出电器件之间的电气间隙和爬电距离。

计算时需要考虑绝缘材料的介质强度、电晕放电现象的影响等因素。

5. 确定绝缘等级:根据电气间隙和爬电距离的计算结果,确定绝缘等级。

绝缘等级是指电器件的绝缘能力,通常用等级指数表示。

需要注意的是,在测量电气间隙和爬电距离时,应遵循相关标准和规范,并确保测量工具的精度和可靠性。

《爬电距离和电气间隙的测量方法》篇2爬电距离和电气间隙的测量方法通常包括以下步骤:1. 准备工作:首先需要准备好待测电器件和测量工具,例如卡尺、游标卡尺、千分尺等。

2. 测量电气间隙:将电器件放置在测量台上,使用卡尺或游标卡尺测量电器件之间的最短距离,即为电气间隙。

3. 测量爬电距离:使用千分尺测量电器件表面的磨损、毛刺等,以确保测量结果准确。

然后,使用卡尺或游标卡尺测量电器件之间的最短距离,即为爬电距离。

4. 计算电气间隙和爬电距离:根据测量结果,计算电器件之间的电气间隙和爬电距离。

计算公式通常为:电气间隙= 测量距离-爬电距离。

5. 确定绝缘等级:根据电器件的使用环境,确定绝缘等级。

通常,绝缘等级越高,电气间隙和爬电距离就越大。

6. 选择电器件:根据计算结果和绝缘等级,选择适合的电器件,以确保电器件之间的电气间隙和爬电距离符合要求。

电子产品检测中电气间隙和爬电距离的确定观察【摘要】本文主要针对电子产品检测中电气间隙和爬电距离的确定观察展开研究。

在介绍了相关背景和研究目的。

在正文中,探讨了电气间隙的检测方法和爬电距离的测量技术,分析了电气间隙和爬电距离的影响因素以及测量结果。

结合实验数据进行了电气间隙和爬电距离的关联性分析。

最后在结论部分总结了电气间隙和爬电距离的确定方法,并展望了未来的研究方向。

通过本文的研究可以为电子产品的安全性和可靠性提供重要参考,对电子产品行业具有一定的指导意义。

【关键词】电子产品检测、电气间隙、爬电距离、测量方法、影响因素、关联性分析、确定方法、研究展望1. 引言1.1 背景介绍在电子产品制造过程中,电气间隙和爬电距离的确定是非常重要的环节。

电气间隙是指两个导电体之间的间隔距离,而爬电距离则是指在电气设备绝缘表面上,两个不同电压之间的最短距离,也是电气绝缘的稳定性和安全性的重要指标。

在现代电子产品中,由于电路板的设计越来越小型化,电子器件之间的间隙也变得越来越小,导致电气间隙和爬电距离的测量变得更加困难。

正确测量电气间隙和爬电距离对于保证电子产品的质量和安全至关重要。

研究电气间隙和爬电距离的确定方法成为了电子产品检测领域的一个重要课题。

本文将介绍电气间隙的检测方法、爬电距离的测量技术以及电气间隙和爬电距离之间的关联性分析,旨在为电子产品制造过程中的电气间隙和爬电距离的确定提供一定的参考和指导。

1.2 研究目的研究目的是为了更好地了解电子产品中电气间隙和爬电距离的确定方法,通过探讨电气间隙的检测方法和爬电距离的测量技术,分析电气间隙和爬电距离的影响因素,以及深入研究它们之间的关联性。

有了对电气间隙和爬电距离的深入了解,可以帮助我们更准确地评估电子产品的安全性和可靠性,进一步提高产品质量,确保用户的安全和权益。

通过本次研究,我们希望总结出电气间隙和爬电距离的确定方法,为今后的电子产品检测工作提供更科学、更可靠的技术支持,同时也为未来的研究提供有益的参考和指导。

2020年11期研究视界科技创新与应用Technology Innovation and Application电子产品检测中电气间隙和爬电距离的确定观察杞媛春(云南省电子信息产品检验院,云南昆明650031)前言在人们日常生活和工作中,随着电子产品种类日益丰富,用电安全成为人们关注焦点。

但是由于电子产品规格、安全标准不同,所以对电气间隙和爬电距离要求不同,计算方式、检测方式也存在较大差异[1]。

因此,在计算电气间隙和爬电距离时,根据电子产品不同,采用不同计算方式。

本文主要计算AC-DC 开关电源在不同电压下的电气间隙和爬电距离。

1电气间隙和爬电距离简介电气间隙是指在设备或导电零部件在维持电气性能稳定、安全情况下,测量最短距离,即设备或导电零部件之间最短空气绝缘距离。

虽然电气间隙具有绝缘作用,承受较高过电压,防止过电压对电子产品造成损害[2]。

但是在电路中使用不同电子产品产生的过电压大小不同,一旦电压值超过承受范围,将破坏电路路线,从而导致整个电路系统瘫痪。

因此在计算电气间隙时,应充分考虑内外部承受为高过电压强度,避免发生意外。

测量电气间隙并不限制采用任何途径,比如电子产品表面覆有绝缘材料外壳,外壳开孔或缝隙处都应当成导体考虑。

由于绝缘材料外壳易被使用者触及,所以测量时,把绝缘材料外壳当作电子产品一部分,将危险降到最低。

此外,由于使用电子产品不同、电压保护设备不同,过电压也不相同,因此将过电压进行等级分类,分成Ⅰ~Ⅳ等级,根据过电压等级不同,采取相应保护措施。

爬电距离是指沿着两个导电零部件绝缘表面或零部件与设备之间最短安全距离。

即电子产品在使用过程中,零部件周围产生电极,形成带电区,带电区的半径就是爬电距离。

电子产品使用过程中,绝缘表面被电极化,形成电流,进而形成一条导电通路,出现击穿或表面闪络等情况。

产生这些现象的主要原因是,电子产品在长时间使用过程中,产生持续、稳定电压,加速零部件表面绝缘材料电极化。

电气间隙和爬电距离的区别

1、本质不同爬电距离:沿绝缘表面测量的两个导电部件之间,在不同使用条件下,导体周围的绝缘材料带电,导致绝缘材料的带电区域出现带电现象。

电气间隙:测量两个导电部件之间或导电部件与设备保护接口之间的最短距离。

也就是说,在保证电气性能的稳定性和安全性的前提下,空气可以达到最短的绝缘距离。

2、设置步骤不同电气间隙:(1)确定工作电压的峰值和有效值;(2)确定设备的供电电压和供电设施的类型;(3)设备的暂态过电压按过电压类别确定;(4)确定设备的污染等级(一般设备为污染等级2);(5)确定电气间隙跨越的绝缘类型(功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘)。

简单的说,爬电距离是要一步步爬过去的,而电气间隙是不用的,直接穿过去的,电气间隙是指带电导体在空间的最短距离,爬电距离是指带电导体沿绝缘表面的最短距离.爬电距离是指沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。

因此在确定端子爬电距离时要考虑工作电压的大小、污染等级及所运用的绝缘材料的抗爬电特性。

根据基准电压、污染等级及绝缘材料组别来选择爬电距离。

基准电压值是从供电电网的额定电压值推导出来的。

电气间隙与爬电距离关系摘要:一、电气间隙与爬电距离的基本概念1.电气间隙2.爬电距离二、电气间隙与爬电距离的测量与应用1.测量方法2.应用领域三、电气间隙与爬电距离的关系1.相互替代性2.设计原则四、电气间隙与爬电距离在实际工程中的重要性1.保证电气性能稳定2.确保安全防护五、结论正文:一、电气间隙与爬电距离的基本概念1.电气间隙:电气间隙是指在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。

即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。

2.爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。

即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。

此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离。

二、电气间隙与爬电距离的测量方法与应用1.测量方法:电气间隙和爬电距离的测量方法主要包括电阻法、电容法、电感法等。

根据不同的应用场景和测量精度要求,选择合适的测量方法。

2.应用领域:电气间隙和爬电距离在电力系统、电气设备、开关电源等领域具有重要应用价值。

它们用于保证设备的安全运行,提高电气性能,降低故障率。

三、电气间隙与爬电距离的关系1.相互替代性:在某些情况下,电气间隙可以替代爬电距离,例如在设计高压输电线路时,通过增加绝缘子的爬电距离来提高其耐压性能。

然而,在另一些情况下,电气间隙和爬电距离不能相互替代,如在低压电气设备中,需要保证足够的电气间隙以防止击穿。

2.设计原则:在设计电气设备时,应根据工作电压、环境条件等因素,合理选择电气间隙和爬电距离。

一般情况下,电气间隙应大于等于爬电距离,以确保绝缘性能稳定和安全。

四、电气间隙与爬电距离在实际工程中的重要性1.保证电气性能稳定:合适的电气间隙和爬电距离可以确保设备的电气性能稳定,降低故障率。

2.确保安全防护:在高压电气设备中,足够的电气间隙和爬电距离可以防止电弧闪络、击穿等事故,保障人身和设备安全。

电子产品检测中电气间隙和爬电距离的确定观察

电子产品检测中,电气间隙和爬电距离的确定是非常重要的观察项目之一。

这两个参数能够直接影响电子产品的安全性和稳定性,因此需要进行严格的检测和验证。

电气间隙是指两个导电部件之间的最小距离,通常用于防止击穿和爬电现象的发生。

而爬电距离是指两个导电表面之间沿着绝缘材料表面最短路径的最小距离。

这两个参数的确定是为了保证电子产品在正常使用和异常情况下都能够安全可靠地运行。

在进行电气间隙和爬电距离的确定观察时,通常会采用以下方法:

1. 视觉检查:通过裸眼或借助放大镜等工具,观察产品中导电部件之间的最小距离以及沿着绝缘材料表面的最短路径,检查是否存在任何异常情况,比如可能导致击穿或爬电的缺陷或污染等情况。

2. 使用测量工具:可以使用卡尺、游标卡尺等测量工具,对导电部件之间的距离进行精确测量,以确定是否符合设计要求和相关标准的要求。

3. 使用测试仪器:例如绝缘电阻测试仪、高压电流测试仪等,对导电部件之间的绝缘性能进行测试,以确定其在正常使用和异常情况下的安全性能。

4. 实验验证:可以通过模拟或实际的电气击穿、爬电实验,对产品的电气间隙和爬电距离进行验证,以确定其在各种情况下的安全性能。

在确定电气间隙和爬电距离时,需要参考相关的设计要求和标准,比如国家标准、行业标准或客户的技术规范要求等,以确保产品的安全性能符合要求。

电子产品的安全性能是一个非常重要的指标,而电气间隙和爬电距离的确定是保证产品安全性能的关键步骤之一。

通过严格的检测和验证,可以确保产品在正常使用和异常情况下都能够安全可靠地运行,避免因电气间隙和爬电距离不合格而导致的安全事故发生。

线性变压器电气间隙与爬电距离的测量线性变压器是一种重要的电气设备,由于其结构复杂性以及使用环境的不确定性,它面临着许多挑战。

其中之一就是电气间隙和爬电距离的测量。

这两个参数对于变压器性能和安全性都至关重要,因此需要进行准确的测量。

本篇文章将详细介绍线性变压器电气间隙和爬电距离的测量方法及其重要性。

一、电气间隙的定义及其重要性电气间隙是指变压器中两个接触的金属表面之间的电阻值。

电气间隙越小,变压器的性能就越好,因为电气间隙会导致电路中的电流流失,从而使变压器的效率降低。

然而,电气间隙过小也会导致太高的局部放电和过热等问题。

因此,准确测量电气间隙是非常重要的。

二、电气间隙的测量方法电气间隙的测量包括两个步骤:测量分合闸间隙和测量接触电阻。

1.测量分合闸间隙分合闸间隙是指两个可分开的导体之间的距离。

测量分合闸间隙需要使用外部仪器,例如卡尺或微调器。

首先,需要在开放状态下测量两个接触表面的距离,并记录。

然后,模拟分合闸间隙并再次测量距离。

最后,两种距离之差就是分合闸间隙。

2.测量接触电阻接触电阻是两个金属表面之间的电阻。

测量接触电阻需要使用万用表或电阻表。

首先,确保变压器已切断电源。

然后,将电阻表连接到两个金属表面上,并记录电阻值。

接下来,需要连接一个可调电源和一个小电流表来测量交流电流(如1A)通过接触处的电流。

注意,需要使用对称交流信号进行测量,以便在两个电极中传输电流。

最后,将测量的电阻值和由小电流表测量的电流值结合起来,即可得出接触电阻值。

三、爬电距离的定义及其重要性爬电距离是指隔离材料表面之间的最小距离,使得在给定的电压下,在这个距离上不会发生电气放电。

爬电距离越小,就越容易发生局部放电,从而产生火花和爆炸等安全问题。

因此,准确测量爬电距离非常重要,以保证变压器的操作和安全。

四、爬电距离的测量方法爬电距离的测量可以通过两个步骤完成:测量绝缘介质强度和计算爬电距离。

1.测量绝缘介质强度绝缘介质强度是指在一定的温度,湿度和时间条件下,绝缘介质可以承受的最大电场强度。

爬电距离和电气间隙的比对试验

电气设备在运行过程中,由于各种原因,可能会出现电气间隙的问题。

电气间隙是指电气设备中两个电极之间的距离,这个距离对于电气设备的正常运行至关重要。

如果电气间隙过大或过小,都会对电气设备的性能产生不良影响。

因此,对于电气间隙的测试和调整是非常重要的。

而爬电距离则是指在电气设备中,电极之间的绝缘材料表面上,电弧在绝缘材料表面上爬行的距离。

爬电距离的大小也是电气设备正常运行的重要指标之一。

如果爬电距离过小,就会导致电气设备的绝缘材料被破坏,从而影响电气设备的正常运行。

因此,对于爬电距离的测试和调整也是非常重要的。

为了更好地了解电气间隙和爬电距离之间的关系,我们进行了一系列的比对试验。

在试验中,我们首先测量了电气设备中两个电极之间的距离,然后测量了电极之间的爬电距离。

通过比对两个数据,我们可以得出电气间隙和爬电距离之间的关系。

试验结果表明,电气间隙和爬电距离之间存在着一定的关系。

当电气间隙较小时,爬电距离也较小;当电气间隙较大时,爬电距离也较大。

这是因为电气间隙和爬电距离都与电气设备的绝缘材料有关。

当电气间隙较小时,电弧容易在绝缘材料表面上爬行,从而导致爬电距离较小;当电气间隙较大时,电弧在绝缘材料表面上爬行的距离也会相应增加,从而导致爬电距离较大。

电气间隙和爬电距离之间存在着一定的关系。

在电气设备的测试和调整过程中,我们需要同时考虑这两个指标,以确保电气设备的正常运行。

同时,我们也需要注意电气设备的绝缘材料的质量,以保证电气设备的安全性和可靠性。

电气间隙和爬电距离国标里有具体规定,不同形状的绝缘,爬电距离的计算方法是不一样的。

在GB/T 2900.18-2008电工术语标准中对爬电距离有这样的定义:爬电距离是两导电部件之间沿固体绝缘材料表面的最短距离。

安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。

1、电气间隙两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。

2、爬电距离两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝缘表面测量的最短距离。

电气间隙的决定:根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离但通常:一次侧交流部分:保险丝前L-N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。

一次侧交流对直流部分≥2.0mm;一次侧直流地对大地≥2.5mm (一次侧浮接地对大地);一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件;二次侧部分之电气间隙≥0.5mm即可;二次侧地对大地≥1.0mm即可。

附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定。

3、绝缘穿透距离应根据工作电压和绝缘应用场合符合下列规定:--对工作电压不超过50V(71V交流峰值或直流值),无厚度要求;--附加绝缘最小厚度应为0.4mm;-当增强绝缘材料在常温下不能承受可能导致绝缘材料变形或性能下降的任何机械应力时,增强绝缘材料的最小厚度应为0.4mm。

所提供的绝缘材料用于设备的保护性外壳中,在操作人员进行维护时不会被撞击或刮擦,并且在以下任何一种情况下,以上要求均不适用于薄层绝缘材料厚度; -对于辅助绝缘,至少使用两层材料,每层材料都可以通过辅助绝缘的电气强度测试;要么:-由三层材料组成的附加绝缘,两层材料的任意组合均可通过附加绝缘的电气强度测试;-对于增强绝缘,请至少使用两层材料,每层材料都可以通过增强绝缘的电气强度测试。

线性变压器电气间隙与爬电距离的测量的研究报告线性变压器是电力系统中非常普遍的一种变压器,它的结构比较简单,但在使用中需要注意一些电气参数的测量,如间隙和爬电距离。

在这篇报告中,我们将研究线性变压器的电气间隙和爬电距离的测量方法和技术。

电气间隙是指在两个电气设备之间保持一定的距离,以确保在正常维护和操作时不会出现断电或短路等问题。

在线性变压器中,电气间隙通常是指两个相邻的线圈之间的距离。

正确的电气间隙可以保证变压器的正常运行并延长其使用寿命。

电气间隙的测量通常采用钢尺和游标卡尺,这些工具可以准确地测量两个线圈之间的距离。

在进行测量时,需要注意线圈之间的精度要求,并避免在进行测量时伤到导线或其他元件。

爬电距离是指在设备绝缘表面上允许的电极间距离。

在线性变压器中,爬电距离通常是指从一个线圈到另一个线圈之间允许的距离,以确保在使用过程中不会出现电弧放电。

正确的爬电距离可以确保设备的安全运行,并防止发生意外事故。

爬电距离的测量通常采用高压测量仪器,例如高压测量仪和电磁场模拟器等。

在进行测量时,需要注意设备的安全和可靠性,并使用正确的测量仪器和技术,以确保准确地测量爬电距离。

总之,电气间隙和爬电距离是线性变压器中非常重要的电气参数,需要进行准确的测量和控制。

在进行测量时,需要采用正确的工具和技术,并遵守相关的安全规定和操作规程,以确保设备的安全和可靠性。

在线性变压器电气间隙和爬电距离的测量中,重要的部分是数据分析。

通过分析数据,可以找到任何挑战或问题,并确保设备的完全安全运行。

以下是一些相关数据和对这些数据的分析。

电气间隙:我们测量的线性变压器的电气间隙平均值为4毫米,标准差为0.3毫米,最小值为3.5毫米,最大值为4.5毫米。

通过分析,我们可以看出,测量的电气间隙值非常接近于预期值,这表明线性变压器的制造和安装过程具有一定的准确性。

此外,标准差较小,表明这些大量测量结果非常稳定。

然而,最小值和最大值差距较大,需要综合考虑所有变量,例如制造、安装、操作,以避免实际操作中出现意外状况。

电子产品检测中电气间隙和爬电距离的确定观察电气间隙和爬电距离是电子产品检测中非常重要的参数,用于判断电器设备的安全性能和防护能力。

本文将对电气间隙和爬电距离的确定观察进行详细介绍。

电气间隙是指两个或多个不同极性的电导体在正常工作状态下应保持的最小的物理间隔。

在电子产品中,电气间隙主要是用来防止电弧放电和电火花放电,保证电器设备的安全使用。

电气间隙的确定观察通常通过以下步骤进行:1. 定义电气间隙的测量点:电气间隙的测量应根据标准规定的位置和方法进行。

通常会选择不同部件和电极之间的间距进行测量,如插座和插头之间的间距、电源线和电器设备之间的间距等。

2. 进行间隙测量:使用合适的测量工具(如游标卡尺、单纯卡尺等)进行间隙测量。

对于平行间隙,可以将测量工具放置在间隙两侧并插入间隙中,然后读取测量结果。

对于非平行间隙,则需要根据具体情况选择合适的测量方法。

3. 测量结果的判断:根据标准规定的要求,比较测量结果与规定值之间的差异。

如果测量结果小于规定值,则可以认为电气间隙符合要求;如果测量结果大于规定值,则需要进一步采取措施,如调整部件位置、增加隔离物等,以保证电气间隙的符合要求。

爬电距离是指电极之间的最小绝缘面积,用于防止电弧放电沿绝缘材料表面爬行。

爬电距离的确定观察通常通过以下步骤进行:1. 定义爬电距离的测量区域:根据标准规定的要求,选择绝缘材料表面的测量区域进行观察。

通常会选择距离最短的路径上的最窄间隔进行测量。

2. 进行爬电距离测量:使用合适的测量工具(如游标卡尺、放大镜等)进行测量。

根据标准要求,将测量工具放置在绝缘材料表面,测量两个电极之间的最小距离。

电气间隙和爬电距离的确定观察是电子产品检测中非常重要的环节,对于保证电器设备的安全性能和防护能力起着关键作用。

只有在电气间隙和爬电距离符合标准规定的要求时,电子产品才能达到相关的安全认证和合格标准,保障用户的使用安全。

电子产品制造商和相关检测机构都应高度重视电气间隙和爬电距离的确定观察工作,确保产品质量和用户安全。

电气间隙和爬电距离的测量方法爬电现象:在绝缘材料的性能降低时受天气等外界因素如空气湿度大,接连阴天霉雨季节,潮湿环境等使得带电金属部位与绝缘材料产生象水纹样电弧沿着外皮爬的现象,也有点象闪电一样.爬电原理:两极之间的绝缘体表面有轻微的放电现象,造成绝缘体的表面(一般)呈树枝状或是树叶的经络状放电痕迹,一般这种放电痕迹不是连通两极的,放电一般不是连续的,只是在特定条件下发生,如天气潮湿、绝缘体表面有污秽、灰尘等,时间长了会导致绝缘损坏。

引起爬电现象的原因:绝缘部分表面附着污秽,使绝缘部分绝缘强度下降,在空气潮湿发生爬电。

爬电的本质:绝缘表面电压分布不均匀,造成局部放电。

发生爬电的环境:发生爬电时电弧的长度受污秽的面积大小、空气湿度、电压高低因素影响。

在电缆的绝缘部分,绝缘材料的绝缘强度、防污秽附着、加长绝缘“距离”等性能会对爬电现象有影响电气间隙Clearance在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。

即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。

电气间隙的大小和老化现象无关。

电气间隙能承受很高的过电压,但当过电压值超过某一临界值后,此电压很快就引起电击穿,因此在确认电气间隙大小的时候必须以设备可能会出现的最大的内部和外部过电压(脉冲耐受电压为依据)。

在不同场合使用同一电气设备或运用过电压保护器时所出现的过电压大小各不相同。

因此根据不同的使用场合将过电压分为I 至W 四个等级。

爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。

即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。

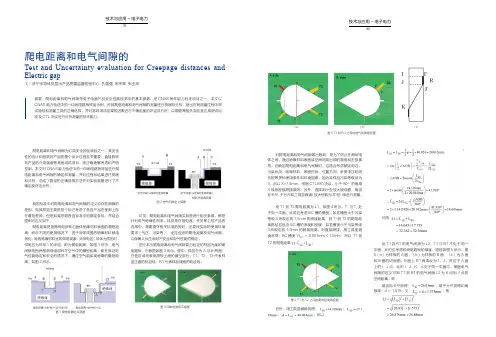

此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离;爬电距离鼻住A BE FI|»sw-w!_.^_i c D雜缘体褪电歴R=Afc+bC-h <:D-3-DE+Lh_«■»f* DL* 壬■耳町lji'绝喙休:耳J L 3冗电昶?.t-^AR-Bi'EJ在绝缘材料表面会形成泄漏电流路径。

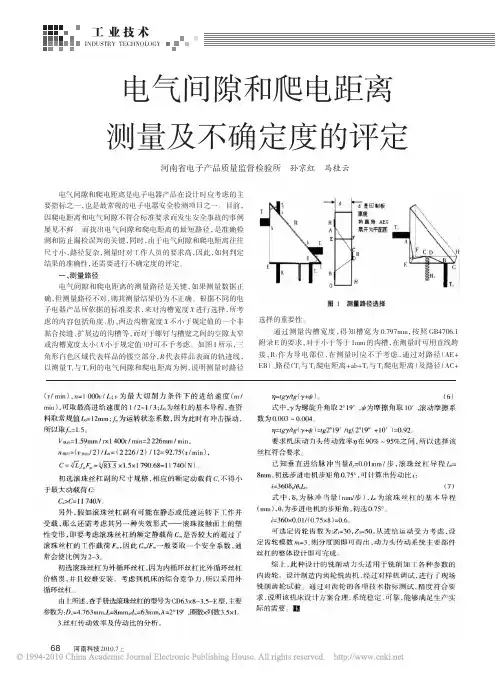

爬电距离与电气间隙测量方法不确定度

1 测量方法

根据测量中的不同情况可以分为以下几种:

1) 单独用游标卡尺测量一次即为所需数值;

2) 由于路径为折线,需用游标卡尺测量几个数值,然后相加即为所需的数值;

3) 如果不便用游标卡尺测量,则用测试卡(棒),检查它是否可以通过该缝隙,如果通过则认为测量结果为大于所使用的测试卡(棒)的尺寸;

4) 如果测量中遇到缝隙、沟槽或拐角,按标准中的图示测量;

5) 测量时要根据样本的额定电压从标准中选出限值和测得值进行比较,来判断是否合格,在选取限值时,有两种情况:

a 根据电压划分范围,选取c

r 和c

l

的限值;

b 产品电压与标准所给电压一致,采用标准值,如果产品电压没有在所给出电压值中,则

根据内插法计算该产品的c

r 和c

l

的限值;

2 数学模型

根据不同测量方法测量结果为:

c r = x

c r = x

1

+ x

2

+ …+ x

n

c r > x

c

l

= x

c

l

> x

x 0 为单次测量的结果,x

1

, x

2

, (x)

n

为每个分段测量的数值。

3 方差和传播系数

1) 游标卡尺测量一次即为所需数值

u c = u(x0 )

2) 测量结果为几个值相加,传播系数均为1

u c =

n

∑u 2 (x i )

3) 测试卡(棒)通过

i=1

u c = u(x0 )

4 标准不确定度一览表

表4-1 标准不确定度一览表

标准不确定度

分量u i 不确定度来源标准不确定度

值(mm)

c i = ∂f / ∂x i c

i

⨯ u(x i ) 自由度

u1 u11 u12游标卡尺引起的误差

卡尺本身的误差读

数误差

0.01225

0.01155

0.00408

1 0.01225 58

u2测试卡的误差0.01155 1 0.01155 50 u3测试棒的误差0.01155 1 0.01155 50 u4确定短接点的误差0.05774 1 0.05774 8 1)游标卡尺测量一次即为所需数值

u c = 0.01225mm v eff= 58

2)测量结果为几个值相加(以G B 4706.1-92 图E9a 的爬电距离为例)

u c = 0.06133mm 3)测试卡(棒)通过

u c = 0.01155

mm v eff

v eff

= 10

= 50

5 评定分量标准不确定度

实际测量中通常只测量一次,采用B类评定方法。

5.1 由游标卡尺给出的不确定度分量u

11

根据检定证书,0.02mm 分度值的游标卡尺,最大偏差为±0.02mm,均匀分布,估计相对不确定度为10%。

u

11

= 0.02 /= 0.01155mm ,

v

11

= (1/ 2)(10 /100)-2 = 50

5.2 卡尺读数的对线误差估算的不确定度分量u

12

0.02mm 分度值的游标卡尺,估计对线误差为±0.01mm,三角分布,估计其相对不确定度为25%。

u

12

= 0.01/= 0.00408mm ,

v

12

= (1/ 2)(25 /100)-2 = 8

5.3 由测试卡给出的不确定度分量u

2

2 3

4

根据检定证书测试卡的最大偏差为±0.02 mm ,均匀分布,相对不确定度为 10%。

u 2 = 0.02 /

= 0.01155mm ,

v = (1/ 2)(10 /100)

-2

= 50

5.4 根据检定证书由测试棒给出的不确定度分量

测试棒的最大偏差为±0.02 mm ,均匀分布,相对不确定度为 10%。

u 3 = 0.02 /

= 0.01155mm ,

v = (1/ 2)(10 /100)-2 = 50

5.5 所考虑的路径包括凹槽与螺钉,当螺钉头与凹槽壁之间的空隙太窄,确定短接点带来 的不确定度分量,最大偏差估计为±0.1mm ,均匀分布,相对不确定度为 25%。

u 4 = 0.1/

= 0.05774mm ,

v = (1/ 2)(25 /100)-2 = 8

6 合成标准不确定度

1) 游标卡尺测量一次即为所需数值

u c = u (x 0 )

=

=

= 0.01225mm

2) 测量结果为几个值相加(以图 15 为例)

图15 爬电距离为几段相加

3) 测试卡(棒)通过

=u(x0 )=u2 =0.01155mm

u

c

=u(x0 )=u3 =0.01155mm

或u

c

7 有效自由度的计算及包含因子的确定

1) 游标卡尺测量一次即为所需数值

2) 测量结果为几个值相加

= 10

k p = t p

eff ) = t

0.95 (10) = 2.23

3) 测试卡(棒)通过

v eff = v 2 = 50

k p = t p

eff ) = t

0.95 (50) =

2.01

8 扩展不确定度

1) 游标卡尺测量一次即为所需数值

U p = t 0.95 (58)⨯ u c = 2.00 ⨯ 0.01225 = 0.02450mm

2) 测量结果为几个值相加

U p = t 0.95 (10)⨯ u c = 2.23⨯ 0.06133 = 0.13677mm

3) 测试卡(棒)通过

U p = t 0.95 (50)⨯ u c = 2.01⨯ 0.01155 = 0.02322mm

9 不确定度的最后报告

1) 游标卡尺测量一次即为所需数值 扩展不确

定度U p =0.02450 mm

(U p 由合成标准不确定度 u c =0.01225 mm ,按置信水准 p =0.95,自由度 v =58 所得 t 分布临界值——包含因子 k p =2.00 而得。

)

2) 测量结果为几个值相加(以 G B 4706.1-92 图 E 9a 的爬电距离为例) 扩展不确定度

U p =0.13677 mm

(U p 由合成标准不确定度 u c =0.06133 mm ,按置信水准 p =0.95,自由度 v =10 所 得 t 分布临界值——包含因子 k p =2.23 而得。

) 3) 测试卡(棒)通过 扩展不确定度

U p =0.02322 mm

(U p 由合成标准不确定度 u c =0.01155 mm ,按置信水准 p =0.95,自由度 v =50 所得 t 分布临界值——包含因子 k p =2.01 而得。

)

10 备注

10.1 测量中遇到弦长代替弧长时,应视为系统误差加以修正。

(v (v

10.2 遇到沟槽、拐角时,对其大小的判断本身存在不确定度,以上不确定度是在判断正确的基础上进行的。

10.3 根据内插法计算c r 和c l 的限值时,存在不确定度,不记入c r 和c l 测量的不确定中。