学前儿童性别角色的发展PPT课件

- 格式:pptx

- 大小:3.07 MB

- 文档页数:16

学前阶段所接受的性别教育对人一生的性别特征都有重要的影响,这种影响会扩展到一个人的身份、性角色行为、性反应和性别差异等方面。

在学前期不正确的性别教育甚至是导致成年时期各种性问题和心理问题的根源。

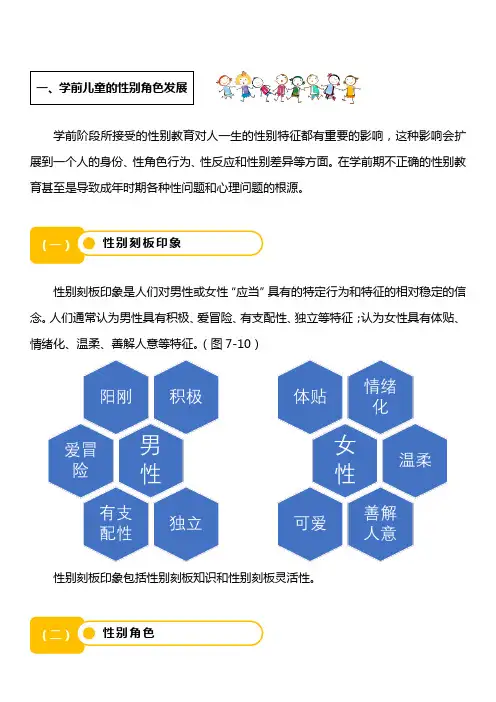

性别刻板印象是人们对男性或女性“应当”具有的特定行为和特征的相对稳定的信念。

人们通常认为男性具有积极、爱冒险、有支配性、独立等特征;认为女性具有体贴、情绪化、温柔、善解人意等特征。

(图7-10)性别刻板印象包括性别刻板知识和性别刻板灵活性。

一、学前儿童的性别角色发展 (一)性别刻板印象 (二)性别角色张春兴(1995)认为性别角色是指在某一社会文化传统中公认男性或女性应有的行为。

性别角色与性别有关,但并不是性别之间所有的行为差异都是性别角色的一部分,由生物性差异造成的行为差异不属于性别角色的内容,只有社会期望所决定的性别行为才是性别角色的内容。

随着年龄的增长,儿童逐渐学习社会期望对男性和女性的行为要求,并利用这些信息指导和控制他们自己的行为,适应社会交往。

对性别角色真正理解并在行为和性格中体现出来,是一个长期的发展过程。

在实际社会中,男性角色和男性品质受到高度的重视。

一个像男性一样独立坚强的女性会受到社会的赞赏。

在男女平等的社会中,由于教育、生产劳动、经济收入等方面的平等权利,男女性别角色的分化正在减弱,性别角色并不是男女关系中唯一的定型基础了。

(三)性别认同性别认同是对自身性别的正确认识,是指一个人接受并认可自己在社会中应扮演的性别角色,并将与其相对应的态度行为内化为自己性别角色观和信念的过程。

性别认同对个体心理发展有重要的意义,如果性别认同与生物学意义上的性别是吻合的,儿童就比较容易适应正常的社会生活;但是如果性别认同发生障碍,可能不能平静地适应社会生活,甚至会形成“异性癖”。

(视频:男孩女孩的性别认同)儿童把发型、服饰等作为区别性别的根据,当发型或者服饰等改变之后,他们可能会认为性别也随之改变,这就是关于性别的不守恒。

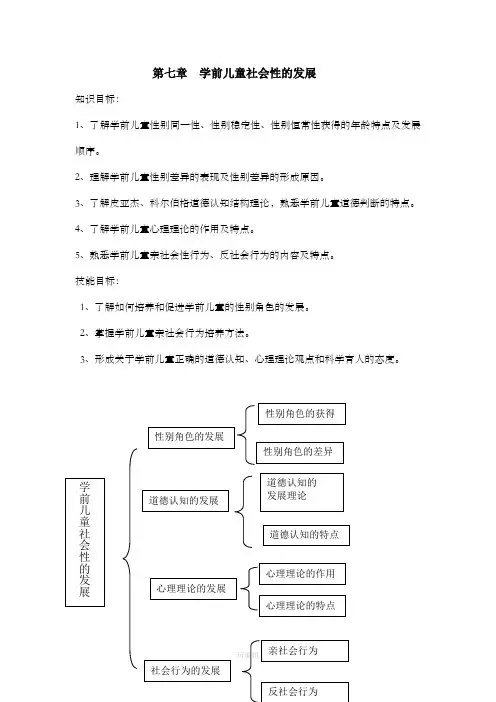

第七章学前儿童社会性的发展知识目标:1、了解学前儿童性别同一性、性别稳定性、性别恒常性获得的年龄特点及发展顺序。

2、理解学前儿童性别差异的表现及性别差异的形成原因。

3、了解皮亚杰、科尔伯格道德认知结构理论,熟悉学前儿童道德判断的特点。

4、了解学前儿童心理理论的作用及特点。

5、熟悉学前儿童亲社会性行为、反社会行为的内容及特点。

技能目标:1、了解如何培养和促进学前儿童的性别角色的发展。

2、掌握学前儿童亲社会行为培养方法。

3、形成关于学前儿童正确的道德认知、心理理论观点和科学育人的态度。

问题导入:今天,对冬冬来说是一个重要的日子—冬冬要上幼儿园了。

早上,妈妈送他的时候,冬冬边走边问:“幼儿园的小朋友多吗?”“老师凶不凶?”“幼儿园可以吃到汉堡包吗?”到了幼儿园以后,冬冬发现如果有新来的小朋友哭了,老师就会抱起他(她),冬冬也想让老师抱一抱,就假装大声地“哭”了起来,老师果然也抱了他,他很开心。

晚上回到家,冬冬又问了妈妈一个问题:“为什么男孩子小便可以站着,而女孩子必须蹲着呢?”第一节学前儿童性别角色的发展一、学前儿童性别角色的获得对于性别角色,从不同学科的角度有不同的解释:从生理学角度的解释是:“多多少少是根植于解剖学、生理学和早期经验之中,并在外貌、态度及行为上将两性分开来的那些相对稳定的特质。

”从心理和行为角度的解释是:“社会认定适合于男性和女性的性格、态度、价值观和行为。

”从社会学习理论角度的解释是:“性别角色是个体在社会化过程中通过模仿学习获得的一套与自己性别相适应的行为模式。

”根据科尔伯格的发展阶段理论,儿童性别角色的获得要经历性别同一性、性别稳定性和性别恒常性三个主要时期。

儿童性别同一性、性别稳定性与性别恒常性间的关系具有以下特征:首先,性别同一性的产生早于性别稳定性,是性别稳定性和恒常性的基础;其次,儿童所处的生活情境对其性别恒常性的发展影响不大;再次,性别恒常性出现最晚,在9岁左右,儿童开始能够用言语解释性别的稳定性和恒常性。

学前心理学(韩洁)494-9课件 PPT完整版课程概述《学前心理学》是面向学前教育专业学生的一门专业课程,旨在帮助学生了解和掌握学前儿童的心理发展规律和特点,提高教师对学生心理的理解和认识,以便更好地开展学前教育工作。

本课程的课件PPT完整版涵盖了该课程的所有内容,便于学生在学习过程中进行复习和总结。

课程内容•第一讲:学前心理学概述•第二讲:儿童心理发展的基本规律•第三讲:学前儿童的认知发展•第四讲:学前儿童的情感发展•第五讲:学前儿童的社会性认知发展•第六讲:学前儿童的语言与沟通发展•第七讲:学前儿童的性别认同与性别角色发展•第八讲:学前儿童的学习与记忆发展•第九讲:学前儿童的智力发展•第十讲:学前儿童的艺术与创造发展课程目标本课程的主要目标是培养学生对学前儿童心理特点的认知能力,帮助学生理解学前儿童的心理发展规律以及其对教育的影响。

通过对学前儿童心理学的学习,学生将能够: - 了解学前儿童心理发展的基本规律和特点 - 掌握学前儿童认知、情感、社会性认知、语言与沟通、性别认同、学习与记忆等方面的发展特点 - 运用学前儿童心理学的知识指导学前教育工作 - 培养对学前儿童的关怀和关爱教学方法本课程采用多种教学方法,包括教师讲授、小组讨论、案例分析、课堂互动等。

教师会根据每个章节的特点和目标,灵活运用不同的教学方法,以激发学生的学习兴趣和提高学习效果。

学习评价本课程的学习评价主要包括以下几个方面: - 课堂参与:学生积极参与课堂讨论和活动 - 个人作业:学生按时完成个人作业和阅读任务 - 小组项目:学生参与小组项目并完成相关任务 - 期末考试:对学生对整个课程的掌握程度进行综合评估学习资源本课程的学习资源包括课件PPT完整版、教材、参考书籍和电子资源等。

学生可以通过课件PPT完整版进行课程内容的复习和总结,教材和参考书籍可以帮助学生进一步深入学习和拓宽知识面。

此外,学生还可以利用电子资源进行相关学习和研究。