侧颅底的横断层解剖及临床意义

- 格式:pdf

- 大小:463.30 KB

- 文档页数:3

颅脑部横断层的常用基线及临床意义-回复颅脑部横断层扫描(CT)是一种常用的医学影像技术,用于评估头部解剖结构和病变。

为了获得更准确的图像,医生常常需要选择适当的基线进行扫描。

本文将一步一步回答有关颅脑部横断层扫描常用基线及其临床意义的问题。

第一步:什么是横断面横断面是指将身体或组织沿水平方向切割成平行于地面的一块。

在颅脑部横断层扫描中,医生通过扫描头部沿水平方向切割成的平行图像来观察和分析颅脑结构。

第二步:为什么需要选择基线在进行颅脑部横断层扫描时,医生通常会选择一个基线作为扫描的参考点。

这个基线决定了扫描图像的方向和位置。

通过选择适当的基线,医生可以更好地观察和评估患者的颅脑结构,帮助诊断和治疗。

第三步:常用的颅脑部横断层扫描基线常用的颅脑部横断层扫描基线包括协同基线(AC-PC line)和种子线(DC-PC line)。

协同基线是通过连接垂直通道的前床板(anterior commissure,AC)和背床板(posterior commissure,PC)所形成的水平线。

这条线位于颅脑结构的中央位置,常被用作作为基线进行扫描。

AC-PC线的主要临床意义在于用于定位和测量颅脑结构,以及评估异常。

种子线是通过连接大脑脸中央凹和脑干脸中央凹所形成的水平线。

这条线在临床实践中也是常用的基线之一。

种子线的主要临床意义在于确定特定解剖结构的位置和测量相关参数。

第四步:协同基线与种子线的临床意义协同基线和种子线在颅脑部横断层扫描中具有不同的临床意义。

协同基线主要用于定位和测量颅脑结构,例如脑室和脑干等。

由于协同基线位于颅脑结构的中央位置,使用它作为基线可以使医生更准确地观察和评估这些结构。

种子线的主要临床意义在于确定特定解剖结构的位置和测量相关参数。

例如,通过测量种子线与其他解剖结构之间的距离,医生可以评估脑部病变的大小和位置,从而帮助制定治疗方案。

总结:颅脑部横断层扫描是一种重要的医学影像技术,通过选择适当的基线,医生可以更好地观察和评估颅脑结构,从而帮助诊断和治疗。

侧颅底解剖一、侧颅底的境界与分区在颅底下面沿眶下裂和岩枕裂各作一延长线,向内交角于鼻咽顶,向外分别指向颧骨和乳突后缘,两线之间的三角形区域称为侧颅底。

侧颅底再分为6个小区:(1)鼻咽区:以咽壁在颅底的附着线为界,外侧为咽隐窝。

前至翼内板,后达枕骨髁及枕大孔前缘。

双侧鼻咽区联合成鼻咽顶。

(2) 咽鼓管区:位于鼻咽外侧,为咽鼓管骨部及腭帆提肌附着处,前为翼突基部构成的舟状窝。

(3) 神经血管区:在咽鼓管区的后方,有颈内动脉管外口,颈静脉孔,舌下神经孔及茎乳孔。

(4) 听区:为颞骨鼓部,后界为茎突;前界为鳞鼓裂。

(5) 关节区:以颞颌关节囊附着线为界,囊内有下颌骨髁状突。

(6) 颞下区:在咽鼓管区和关节区之间,其上相当颅中窝,前为眶下裂,外为颞下嵴,内界为茎突,区内有卵圆孔和棘孔、棘孔后为蝶嵴。

二、侧颅底的骨性标志侧颅底的主要骨性标志有圆孔、卵圆孔、棘孔、三叉神经压迹、面神经管、弓状隆起、鼓室天盖、内听道和颈静脉孔等重要结构。

三、侧颅底的血管神经1.颈静脉孔区的血管神经解剖出入颈静脉孔的结构有颈内静脉、岩下窦以及枕动脉脑膜支、咽升动脉脑膜支和舌咽神经(Ⅸ)、迷走神经(Ⅹ)、副神经(Ⅺ)等重要结构。

该区域的解剖复杂,具有重要的临床意义。

颈内静脉在颈静脉孔处与乙状窦相接续,该处颈内静脉彭大形成向上隆起的球状结构,向鼓室底突出,此结构即为颈静脉球。

颈静脉球的毗邻关系如下:(1) 上方与外耳道内端、中耳、后半规管下臂、前庭以及内听道外端相毗邻。

(2) 颈静脉球的前方与颈内动脉、耳蜗导水管、岩下窦、咽升动脉脑膜支,第Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ颅神经和脑膜后动脉相毗邻。

(3) 后方与乙状窦水平段相毗邻。

(4) 内侧与枕骨基板相毗邻。

(5) 外侧与面神经管第三段(乳突段)相毗邻。

(6)颈静脉球下方移行为颈内静脉。

2.颈内动脉岩骨部颈内动脉通过有骨膜被覆的颈内动脉管而入颅,该管位于颞骨岩部内,其外口位于颈静脉孔的前方,其内口位于岩尖。

颅脑部横断层的常用基线及临床意义摘要:一、颅脑部横断层的基本概念二、颅脑部横断层的常用基线1.横向基线2.纵向基线3.冠状面基线三、颅脑部横断层在临床中的应用1.神经系统疾病诊断2.头面部创伤评估3.脑血管病检查四、横断层影像学检查的优缺点1.优点2.缺点五、提高横断层影像学检查的可读性和实用性1.图像后处理技术2.临床与影像学的紧密结合正文:颅脑部横断层是指在头部进行横断面扫描的影像学检查方法,它能够显示颅脑部的结构、病变及病变范围,为临床诊断和治疗提供重要依据。

在颅脑部横断层检查中,常用的基线有横向基线、纵向基线和冠状面基线。

横向基线是指平行于颅脑部的横断面,主要用于显示脑组织的厚度、脑室的分布和脑部的病变情况。

纵向基线是指平行于颅脑部的纵轴,主要用于显示脑部的发育情况、脑神经的走行和病变范围。

冠状面基线是指垂直于颅脑部的横断面,主要用于显示颅脑部的三维结构、病变与周围组织的关系。

颅脑部横断层在临床中的应用十分广泛,包括神经系统疾病的诊断、头面部创伤的评估和脑血管病的检查等。

通过对横断层影像学的深入研究,医生可以及时发现病变,明确病变性质,为患者的治疗提供有力支持。

然而,横断层影像学检查也存在一定的局限性,如图像质量、病变显示程度等。

为了提高横断层影像学检查的可读性和实用性,我们可以采用以下方法:1.图像后处理技术:通过对原始图像进行重建、增强和三维重建等后处理,可以提高病变的显示率和诊断准确性。

2.临床与影像学的紧密结合:临床医生和影像学专家需要密切合作,共同分析和解读横断层影像学检查结果,以便为患者提供更精确的诊断和治疗方案。

总之,颅脑部横断层影像学检查在临床中具有重要价值。

人体断层影像解剖学——问答题一、简述颅脑部横断层的常用基线及临床意义?①眶耳线或眦耳线:即眼外眦与外耳门中点处的连线,颅脑部横断层多以此线为基线,亦即临床影像头部轴位扫描的基线;②Reid基线:即眶下缘中点处与外耳门中点处的连线,冠状断层影像以该线的垂线基线;③上眶耳线:即眶上缘中点处与外耳门中点处的连线,与颅底平面相一致,有利于显示颅后窝的结构和减少颅骨伪影;④连合间线:为前连合后缘中点处与后连合前缘中点处的连线,又称为AC-PC 线,脑立体定位手术和γ刀等多以此为基线。

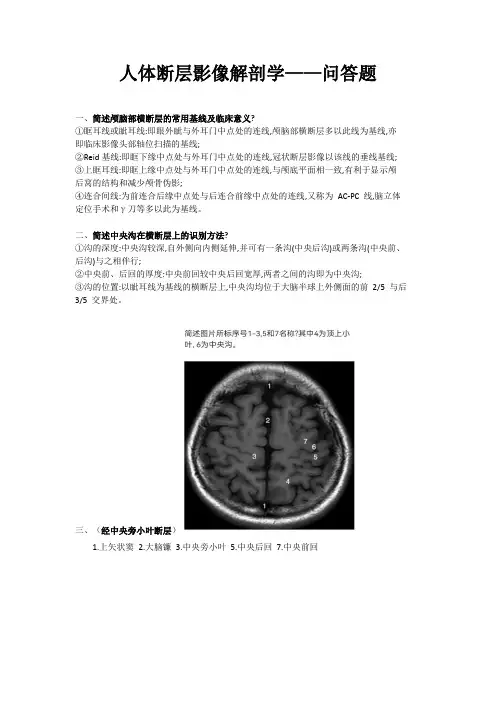

二、简述中央沟在横断层上的识别方法?①沟的深度:中央沟较深,自外侧向内侧延伸,并可有一条沟(中央后沟)或两条沟(中央前、后沟)与之相伴行;②中央前、后回的厚度:中央前回较中央后回宽厚,两者之间的沟即为中央沟;③沟的位置:以眦耳线为基线的横断层上,中央沟均位于大脑半球上外侧面的前2/5 与后3/5 交界处。

三、(经中央旁小叶断层)1.上矢状窦2.大脑镰3.中央旁小叶5.中央后回7.中央前回四、(经半卵圆中心)1.上矢状窦2.辐射冠(半卵圆中心)3.扣带回4.楔前叶5.顶上小叶6.角回7.中央后回8.中央前回9.额下回10.额中回11.额上回五、简述半卵圆中心的位置、形成及影像表现卵圆中心为横断层上大脑半球内呈半卵圆形的白质区,主要由胼胝体的辐射纤维和经内囊的投射纤维等组成。

因半卵圆中心的纤维主要是有髓纤维,故CT 图像上呈低密度影MRIT 加权像上呈高信号影。

六、简述颈部横断层影像解剖特点?1. 支持性结构:占据颈部横断层约后2/3。

(1)椎骨:始终位于颈部横断层面的中心位置; (2)肌:颈浅肌群—位置较浅。

2. 颈部脏器(1)呼吸、消化道颈段: 1)口咽、喉咽2)甲状软骨3)环状软骨4)颈根部(2)甲状腺3. 血管神经干:纵行、斜行七、简述喉腔解剖学分布及影像学分布?喉腔解剖学分布:①喉前庭②喉中间腔③声门下腔喉腔影像学分布:①声门上区②声门区③声门下区八、简述胸骨角横断平面的标志意义?胸骨角是胸部重要骨性标志。

颅脑横断层标本及C解剖*颅脑横断层解剖bgq*目前中枢神经系统疾病的诊断和鉴别诊断主要依靠影像学方法影像学诊断正确与否直接关系患者的治疗和预后。

虽然我们的影像学设备不断更新技术进步日新月异但是决定医疗质量的主要因素还是人如何使自己成为合格的医师是我们面临的主要问题之一。

中枢神经系统影像诊断学基础的认识有利于提高业务水平保证医疗质量。

对医学影像学图像进行判读必须全面观察摄入内容。

为保证此点平时工作中应该努力养成良好习惯从未见异常改变的影像学图像开始依次观察图像所反映的全部结构。

断层解剖学的概述定义和特点:用断层方法研究人体形态结构及其相关功能的科学。

在机体结构于原位的状态下准确地显示其断面形态变化及位置关系经连续断层或借助计算机进行结构的三维重建和定量分析系统解剖、局部解剖→断面解剖学→影像解剖学→影像诊断学。

包括横断层解剖、矢状断层解剖、冠状断层解剖。

横断面:水平面一般观测其下表面。

矢状面:一般观测其左表面超声观测其右表面。

冠状面:额状面一般观测其前表面。

二.常用的研究方法.冰冻切片技术:选材、固定、X线标记、画线、冰冻、切锯.生物塑化技术:固定、脱水、真空浸渍、硬化处理.电子计算机图像三维重建.激光共聚焦技术.超声成像.X线计算机断层成像.磁共振成像.单光子发射计算机断层显像.正电子发射计算机断层显像根据研究目的沿某一方向所作的具有一定厚度的切片或扫描即断层标本或断层图像颅脑断层解剖学常用基线、Reid基线(RBL):为外耳道中点至眶下缘的连线。

头部横断层标本的制作多以此线为准冠状断层标本的制作基线与此线垂直。

、眦耳线(CML)或眶耳线(OML):为外眦与外耳道中点的连线。

颅脑轴位扫描(横断层扫描)多以此线为基线依检查目的的不同使扫描平面与CML向头侧成角℃。

、上眶耳线(SML):为眶上缘中点至外耳道中点的连线。

经该线的平面约与颅底平面一致有利于显示颅后窝结构及减少颅骨伪影。

、连合间线(AC-PC线):为前连合(AC)后缘中点至后连合(PC)前缘中点的连线。

头(颅脑)寰枢关节层面横断位断层标本- 解剖图片之欧侯瑞魂创作(2)鼻中隔(2)下鼻甲(3)上颌窦(4)鼻咽(5)咽鼓管腭襞(6)咽隐窝(7)咽扁桃体(8)下颌支(9)颞肌(10)翼外肌(11)翼内肌(12)腭帆张肌(13)翼突(14)腮腺(15)咬肌(16)头前直肌(17)胸锁乳突肌(18)二腹肌后腹(19)茎突(20)咽外侧间隙(21)颈内动脉(22)颞浅动脉(23)下颌后静脉(24)上颌动脉(25)寰椎侧块(26)寰椎前弓(27)寰椎横突(28)椎动脉(29)枢椎椎弓(30)齿突(31)寰枢正中关节(32)寰椎横韧带(33)翼状韧带(34)寰枢外侧关节(35)脊髓颈段头(颅脑)寰枕关节层面横断位断层标本(1)鼻中隔(2)中鼻甲(3)上颌窦(4)鼻后孔(5)咽鼓管圆枕(6)咽鼓管软骨(7)腭帆张肌(8)腭帆提肌(9)咽隐窝(10)咽扁桃体(11)颞肌(12)翼外肌(13)翼突外板(14)下颌颈(15)翼内肌(16)乳突(17)腮腺(18)咬肌(19)颈内静脉(20)茎突(21)颈内动脉(22)颈外动脉(23)上颌动脉(24)枕骨髁(25)寰枕关节(26)髁管(27)延髓(28)椎动脉(29)枕动脉(30)头前直肌(31)头长肌(32)头后大直肌(33)头半棘肌(34)头夹肌头(颅脑)枕骨大孔层面横断位断层标本(1)鼻骨(2)鼻泪管(3)鼻中隔(4)上鼻甲(5)上颌窦(6)下直肌(7)下斜肌(8)颧弓(9)翼突(10)翼腭窝(11)腭降动脉(12)颞肌(13)翼外肌(14)翼内肌(15)上颌动脉(16)上颌神经(17)翼静脉丛(18)鼻咽(19)咽鼓管软骨(20)腭帆张肌(21)腭帆提肌(22)前纵韧带(23)头前直肌(24)头长肌(25)颈内动脉(26)颈内静脉(27)鼓部、茎突(28)下颌头(29)腮腺(30)颞浅动脉(31)下颌后静脉(32)枕骨大孔(33)延髓(34)枕大池(35)椎动脉(36)小脑扁桃体头(颅脑)眦耳线层面横断位断层标本(1)角膜(2)巩膜(3)晶状体(4)外毗(5)眶脂体(6)翼腭窝(7)上颌神经(8)鼻骨(9)鼻中隔(10)筛窦(11)鼻泪管(12)蝶窦(13)翼突(14)蝶骨大翼(15)翼管(16)卵圆孔(17)棘孔(18)颞肌(19)枕骨基底部(20)颈静脉窝(21)颈动脉管(22)外耳道(23)颞下颌关节(24)下颌头(25)延髓(26)小脑扁桃体(27)二腹小叶(28)乙状窦(29)颈静脉结节(30)外耳廓(31)头后大直肌(32)头后小直肌(33)头半棘肌头(颅脑)蝶窦、筛窦、鼓室层面横断位断层标本(1)鼻骨(2)鼻中隔(3)筛小房(4)筛骨眶板(5)颧骨(6)蝶骨大翼(7)眼球(8)巩膜(9)巩膜筛板(10)上睑(11)内直肌(12)外直肌(13)眶脂体(14)眶下裂(15)蝶窦(16)上颌神经(17)颞肌(18)颜肌(19)颞筋膜(20)枕骨基底部(21)颈静脉结节(22)颈静脉窝(23)颈内动脉(24)下颌神经(25)蜗螺旋管(26)听小骨(27)外耳道(28)乳突小房(29)延髓(30)小脑半球(31)延髓前池(32)基底动脉(33)脑神经(34)小脑延髓池(35)第四脑室(36)小脑扁桃体(37)小脑谷(38)乙状窦(39)颞下颌关节(40)枕内隆凸(41)鼓膜(42)枕动脉(43)头后大直肌(44)头上斜肌(45)头夹肌(46)颈内动脉(47)锥体束(48)下橄榄核(49)下橄榄核门(50)橄榄小脑纤维(51)三叉神经脊束(52)小脑下脚(53)孤束、孤束核(54)舌下神经核(55)前庭神经核(56)舌下神经(57)迷走神经头(颅脑)蝶窦、海绵窦层面横断位断层标本(1)眉间(2)额窦(3)筛小房(4)蝶窦(5)筛骨眶板(6)额骨颧突(7)蝶骨大翼(8)视神经(9)眼动脉(10)眼球(11)巩膜(12)上睑(13)眶脂体(14)内直肌(15)外直肌(16)眼球鞘(17)泪腺(18)蝶窦顶(19)斜坡(20)海绵窦(21)颞叶(22)岩部尖(23)三叉神经腔(24)颈内动脉海绵窦部(25)面神经(26)动眼、滑车神经(27)眼神经(28)展神经(29)三叉神经(30)前庭蜗神经(31)内耳道(32)小脑半球(33)鼓室上隐窝(34)乳突窦小房(35)脑桥基底部(36)基底动脉(37)桥池(38)小脑脑桥池(39)脑桥被盖(40)第四脑室(41)颞肌(42)小脑蚓(43)小脑谷(44)枕内嵴(45)绒球(46)小脑扁桃体(47)二腹小叶(48)下半月小叶(49)乙状窦(50)骨半规管(51)蜗螺旋管头(颅脑)蝶鞍、垂体层面横断位断层标本(1)鞍结节(2)前床突(3)鞍背(4)后床突(5)腺垂体(6)神经垂体(7)视神经(8)动眼神经(9)颈内动脉(10)海绵窦(11)海绵窦间后窦(12)基底动脉(13)桥池(14)小脑脑桥角池(15)小脑幕(16)眶上缘(17)滑车凹和棘(18)额骨(19)眉间、额窦(20)直回(21)嗅束沟(22)上斜肌(23)上睑提肌(24)上直肌(25)泪腺(26)眶脂体(27)眶上裂(28)蝶骨大翼(29)颞叶(30)钩(31)颞骨岩部(32)颞肌(33)脑桥基底部(34)脑桥被盖部(35)三叉神经(36)小脑中脚(37)齿状核(38)蚓锥体(39)蚓垂(40)小脑镰(41)乙状窦(42)侧脑室下角(43)杏仁体(44)第四脑室(45)小脑半球头(颅脑)鞍上池、视交叉层面横断位断层标本(1)视交叉、视束(2)视隐窝(3)漏斗(4)动眼神经(5)颈内动脉(6)大脑前动脉(7)大脑中动脉(8)基底动脉(9)大脑后动脉(10)终板前池(11)外侧窝池(12)桥池(13)小脑脑桥角池(14)直回(15)嗅束沟(16)嗅三角(17)眶回(18)眶上壁(19)颞叶(20)钩(21)侧脑室下角(22)杏仁体(23)海马足(24)海马旁回(25)小脑幕(26)脑桥(27)脑桥基底部(28)脑桥被盖部(29)第四脑室(30)正中沟(31)大脑纵裂(32)外侧沟(33)小脑半球(34)小脑镰(35)颞肌(36)小脑上脚(37)小脑蚓(38)齿状核(39)横窦(40)乙状窦头(颅脑)鞍上池、下丘脑层面横断位断层标本1)第三脑室(2)视束(3)灰结节(4)乳头体(5)大脑纵裂(6)大脑前动脉(7)颞叶(8)侧脑室下角(9)杏仁体(10)钩(11)外侧沟(12)蝶嵴(13)大脑中动脉(14)小舌(15)中央小叶(16)山顶(17)山坡(18)蚓叶(19)齿状核(20)小脑幕( 21)脚间窝(22)大脑脚(23)海马旁回(24)额叶(25)直回(26)眶回(27)眶沟(28)侧副沟(29)枕颞沟(30)枕颞内侧回(31)枕颞外侧回(32)颞上回(33)颞中回(34)额下回(35)小脑半球(36)横窦(37)窦汇(38)终板前池(39)视交叉池(40)颈动脉池(41)外侧窝池(42)脚间池(43)环池(44)中脑水管(45)管周灰质(46)小脑上脚(47)小脑上脚交叉(48)黑质(49)脚底(50)滑车神经核(51)下丘(52)内侧纵束头(颅脑)四叠体池、上丘层面横断位断层标本(1)前连合(2)穹窿柱(3)第三脑室、下丘脑(4)乳头丘脑束(5)视束(6)尾状核头(7)内囊前肢(8)豆状核(壳)(9)外囊(10)屏状核(11)前穿质(12)最外囊(13)岛叶皮质(14)大脑纵裂(15)额叶(16)外侧沟和蝶嵴(17)终板旁回(18)胼胝体下区(19)扣带回(20)额上回(21)额中回(22)额下回(23)海马旁回(24)海马(25)海马伞(26)尾状核尾(27)侧副隆起(28)皮质脊髓束(29)黑质(30)红核(31)内侧丘系(32)中脑水管(33)管周灰质(34)颞叶(35)枕极(36)小脑蚓(37)小脑半球(38)四叠体池(39)环池(40)窦汇(41)枕内隆突(42)小脑幕头(颅脑)第三脑室下部、前联合层面横断位标本(1)胼胝体膝(2)扣带回(3)额上回(4)额中回(5)额下回眶部(6)大脑纵裂(7)前连合(8)终板旁回(9)穹窿柱(10)侧脑室前角(11)尾状核头(1)第三脑室(13)中脑水管(14)顶盖前区(15)上丘(16)内侧膝状体(17)外侧膝状体(18)下丘脑(19)乳头丘脑束(20)内囊膝影像园(21)内囊后肢(22)豆状核(23)壳(24)惨白球(25)外囊(26)屏状核(27)最外囊(28)岛叶皮质(29)外侧沟(30)蝶嵴(31)颞叶(32)枕叶(33)小脑蚓(34)小舌(35)中央小叶(36)山顶(37)小脑幕(38)四叠体池(39)海马沟、海马(40)侧脑室下角(41)毯和视辐射(42)尾状核尾(43)海马旁回(44)海马伞(45)侧副隆起(46)侧副沟(47)枕极(48)直窦(49)窦汇(50)枕内隆突头(颅脑)第三脑室上部、松果体层面横断位标本(1)胼胝体膝(2)透明隔(3)弯窿柱(4)侧脑室前角(5)尾状核头(6)室间孔(7)第三脑室(8)背侧丘脑(9)后丘脑(10)豆状核(11)惨白球(12)壳(13)内囊(14)内囊前肢(15)内囊后肢(16)内囊膝(17)内囊豆状核后部(18)外囊(19)最外囊 20)屏状核(21)岛叶(22)海马旁回影像园(23)僵三角(24)僵连合(25)松果体(26)大脑大静脉池(27)枕叶(28)侧脑室三角区(29)脉络丛(30)海马、海马伞(31)毯、视辐射(32)侧副隆起(33)小脑蚓(34)直窦(35)上矢状窦(36)大脑纵裂(37)大脑镰(38)大脑内静脉(39)额上回(40)额中回(41)额下回(42)颞叶岛盖头(颅脑)丘脑、基底节核团与内囊层面横断位标本(1)胼胝体膝(2)额钳(3)胼胝体沟(4)扣带沟(5)扣带回(6)额内侧回(7)额上回(8)额中回(9)额下回(10)透明隔(11)穹窿柱(12)侧脑室前角(13)尾状核头(14)室间孔(15)第三脑室(16)背侧丘脑(17)前背侧核(18)内侧背核(19)外侧背核(20)豆状核(21)内囊(22)内囊前肢(23)内囊膝(24)内囊后肢(25)外囊(26)屏状核(27)最外囊(28)岛叶(29)外侧沟(30)额、顶叶岛盖(31)颞横回(32)胼胝体压部(33)枕叶(34)颞叶(35)侧脑室后角(36)毯(37)视辐射(38)禽距(39)距状沟(40)扣带回峡(41)舌回(42)侧脑室脉络丛(43)穹窿脚(44)尾状核尾(45)小脑蚓(46)直窦(47)上矢状窦头(颅脑)胼胝体下、侧脑室中央部层面横断位标本(l)胼胝体膝(2)大脑纵裂(3)额钳(4)胼胝体压部(5)枕钳(6)大脑镰(7)上矢状窦(8)直窦(9)穹窿(10)侧脑室中央部(11)侧脑室前角(12)侧脑室后角(13)侧脑室脉络丛(14)室间孔(15)尾状核头(16)背侧丘脑(17)尾状核尾(18)毯(19)视辐射(20)内囊(21)屏状核(22)岛叶(23)中央沟(24)岛盖(25)额下回三角部和眶部(26)外侧沟(27)缘上回(28)角回(29)顶枕沟(30)枕叶(31)距状沟(32)扣带回(33)额内侧回(34)额上回(35)额上沟(36)额中回(37)额下沟(38)扣带回峡(39)丘纹上静脉(40)额骨(41)顶骨(42)颞肌肌(43)枕骨头(颅脑)侧脑室顶部层面横断位标本(1)头皮(2)颅盖(3)大脑纵裂(4)胼胝体干(5)胼胝体压部(6)上矢状窦(7)大脑镰(8)下矢状窦(9)尾状核体(10)侧脑室(11)中央沟(12)中央前回(13)中央后回(14)外侧沟(15)缘上回(16)角回(17)顶枕沟(18)楔叶头(颅脑)胼胝体上、半卵圆中心层面横断位标本(1)头皮(2)颞肌(3)额鳞(4)顶骨(5)枕鳞(6)大脑纵裂(7)大脑镰(8)上矢状窦(9)半球髓质(10)中央沟(11)额叶(12)顶叶(13)中央后回(14)缘上回(15)枕叶(16)楔前叶(17)中央前回(18)扣带回(19)顶枕沟(20)中央前沟(21)中央后沟头(颅脑)额顶叶下部层面横断位标本(1)中央沟(2)中央前沟(3)中央后沟(4)额上沟(5)额上回(6)额中回(7)顶内沟(8)顶上小叶(9)顶下小叶(10)大脑纵裂(11)大脑镰(12)上矢状窦(13)额鳞(14)顶骨(15)冠状缝头(颅脑)额顶叶中部层面横断位标本(1)大脑纵裂(2)大脑镰(3)上矢状窦(4)中央沟(5)中央旁小叶(6)中央前沟(7)额上沟(8)中央前回(9)额上回(10)中央后沟(11)顶内沟(12)中央后回(13)顶上小叶(14)额鳞(15)顶骨(16)冠状缝(17)头皮头(颅脑)额顶叶上部层面横断位标本(1)头皮(2)颅盖(3)额鳞(4)顶骨(5)冠状缝(6)矢状缝(7)大脑镰(8)上矢状窦(9)中央沟(10)中央前回(11)中央后回(12)中央前沟(13)中央后沟。