2019届历史二轮专题复习通史版:核心素养

- 格式:doc

- 大小:119.00 KB

- 文档页数:9

题型四历史学科核心素养一、基本内涵核心素养是指高于一般能力或一般素养的最重要的必备品格和关键能力。

历史学科核心素养是学生在学习历史过程中逐步形成的具有历史学科特征的必备品格和关键能力,是历史知识、能力和方法、情感态度和价值观等方面的综合表现,即基于史料实证的,在唯物史观指导下,置于特定时空条件中对史料进行解释,从而得出正确的历史认识,在历史认识中体验家国情怀。

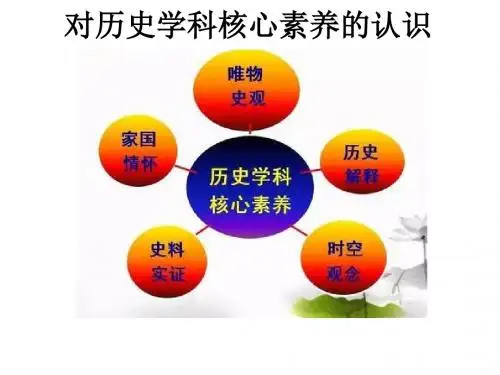

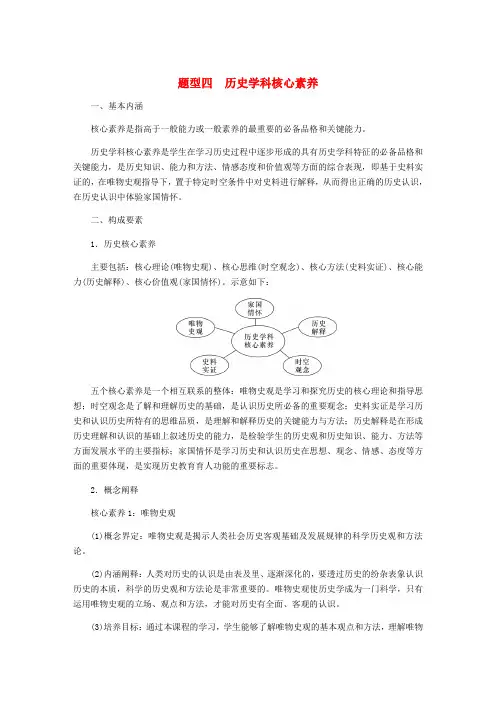

二、构成要素1.历史核心素养主要包括:核心理论(唯物史观)、核心思维(时空观念)、核心方法(史料实证)、核心能力(历史解释)、核心价值观(家国情怀)。

示意如下:五个核心素养是一个相互联系的整体:唯物史观是学习和探究历史的核心理论和指导思想;时空观念是了解和理解历史的基础,是认识历史所必备的重要观念;史料实证是学习历史和认识历史所特有的思维品质,是理解和解释历史的关键能力与方法;历史解释是在形成历史理解和认识的基础上叙述历史的能力,是检验学生的历史观和历史知识、能力、方法等方面发展水平的主要指标;家国情怀是学习历史和认识历史在思想、观念、情感、态度等方面的重要体现,是实现历史教育育人功能的重要标志。

2.概念阐释核心素养1:唯物史观(1)概念界定:唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学历史观和方法论。

(2)内涵阐释:人类对历史的认识是由表及里、逐渐深化的,要透过历史的纷杂表象认识历史的本质,科学的历史观和方法论是非常重要的。

唯物史观使历史学成为一门科学,只有运用唯物史观的立场、观点和方法,才能对历史有全面、客观的认识。

(3)培养目标:通过本课程的学习,学生能够了解唯物史观的基本观点和方法,理解唯物史观是科学的历史观;能够正确认识人类历史发展的总趋势;能够将唯物史观运用于历史的学习与探究中,并将唯物史观作为认识和解决现实问题的指导思想。

例题 1 “在资本主义的世界性扩张过程中,非正义的侵略者同时又往往是历史发展过程中的进步者;以贪欲为动机的侵略过程常被历史借助,从而在客观上多少成为一个进步改造落后的过程”。

【2019最新】精选高考历史总复习题型四历史学科核心素养(含解析)【2019最新】精选高考历史总复习题型四历史学科核心素养(含解析)核心素养是指高于一般能力或一般素养的最重要的必备品格和关键能力。

历史学科核心素养是学生在学习历史过程中逐步形成的具有历史学科特征的必备品格和关键能力,是历史知识、能力和方法、情感态度和价值观等方面的综合表现,即基于史料实证的,在唯物史观指导下,置于特定时空条件中对史料进行解释,从而得出正确的历史认识,在历史认识中体验家国情怀。

二、构成要素1.历史核心素养主要包括:核心理论(唯物史观)、核心思维(时空观念)、核心方法(史料实证)、核心能力(历史解释)、核心价值观(家国情怀)。

示意如下:五个核心素养是一个相互联系的整体:唯物史观是学习和探究历史的核心理论和指导思想;时空观念是了解和理解历史的基础,是认识历史所必备的重要观念;史料实证是学习历史和认识历史所特有的思维品质,是理解和解释历史的关键能力与方法;历史解释是在形成历史理解和认识的基础上叙述历史的能力,是检验学生的历史观和历史知识、能力、方法等方面发展水平的主要指标;家国情怀是学习历史和认识历史在思想、观念、情感、态度等方面的重要体现,是实现历史教育育人功能的重要标志。

2.概念阐释核心素养1:唯物史观(1)概念界定:唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学历史观和方法论。

(2)内涵阐释:人类对历史的认识是由表及里、逐渐深化的,要透过历史的纷杂表象认识历史的本质,科学的历史观和方法论是非常重要的。

唯物史观使历史学成为一门科学,只有运用唯物史观的立场、观点和方法,才能对历史有全面、客观的认识。

(3)培养目标:通过本课程的学习,学生能够了解唯物史观的基本观点和方法,理解唯物史观是科学的历史观;能够正确认识人类历史发展的总趋势;能够将唯物史观运用于历史的学习与探究中,并将唯物史观作为认识和解决现实问题的指导思想。

例题1 “在资本主义的世界性扩张过程中,非正义的侵略者同时又往往是历史发展过程中的进步者;以贪欲为动机的侵略过程常被历史借助,从而在客观上多少成为一个进步改造落后的过程”。

题型四历史学科核心素养一、基本内涵核心素养是指高于一般能力或一般素养的最重要的必备品格和关键能力。

历史学科核心素养是学生在学习历史过程中逐步形成的具有历史学科特征的必备品格和关键能力,是历史知识、能力和方法、情感态度和价值观等方面的综合表现,即基于史料实证的,在唯物史观指导下,置于特定时空条件中对史料进行解释,从而得出正确的历史认识,在历史认识中体验家国情怀。

二、构成要素1.历史核心素养主要包括:核心理论(唯物史观)、核心思维(时空观念)、核心方法(史料实证)、核心能力(历史解释)、核心价值观(家国情怀)。

示意如下:五个核心素养是一个相互联系的整体:唯物史观是学习和探究历史的核心理论和指导思想;时空观念是了解和理解历史的基础,是认识历史所必备的重要观念;史料实证是学习历史和认识历史所特有的思维品质,是理解和解释历史的关键能力与方法;历史解释是在形成历史理解和认识的基础上叙述历史的能力,是检验学生的历史观和历史知识、能力、方法等方面发展水平的主要指标;家国情怀是学习历史和认识历史在思想、观念、情感、态度等方面的重要体现,是实现历史教育育人功能的重要标志。

2.概念阐释核心素养1:唯物史观(1)概念界定:唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学历史观和方法论。

(2)内涵阐释:人类对历史的认识是由表及里、逐渐深化的,要透过历史的纷杂表象认识历史的本质,科学的历史观和方法论是非常重要的。

唯物史观使历史学成为一门科学,只有运用唯物史观的立场、观点和方法,才能对历史有全面、客观的认识。

(3)培养目标:通过本课程的学习,学生能够了解唯物史观的基本观点和方法,理解唯物史观是科学的历史观;能够正确认识人类历史发展的总趋势;能够将唯物史观运用于历史的学习与探究中,并将唯物史观作为认识和解决现实问题的指导思想。

例题 1 “在资本主义的世界性扩张过程中,非正义的侵略者同时又往往是历史发展过程中的进步者;以贪欲为动机的侵略过程常被历史借助,从而在客观上多少成为一个进步改造落后的过程”。

核心素养(对应学生用书第89~92页)一、唯物史观1.概念:唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学历史观和方法论。

人类对历史的认识是由表及里、逐渐深化的,要透过历史的纷杂表象认识历史的本质,科学的历史观和方法论是非常重要的。

唯物史观使历史学成为一门科学,只有运用唯物史观的立场、观点和方法,才能对历史有全面、客观的认识。

2.解读(1)人类的社会形态从低级向高级有规律的发展。

(2)人类社会从分散到整体的发展。

(3)社会结构是由生产力、生产关系(经济基础)和上层建筑三个层次的因素组成,三者之间存在着辩证统一关系。

(4)社会存在决定社会意识。

(5)阶级分析方法。

(6)人民群众是历史创造者。

(2017·全国Ⅱ卷,33)13世纪后半期,佛罗伦萨市政府决定扩建一座小而简陋的教堂,并专门发布公告称,教堂要与“佛罗伦萨的众多市民的意志结合而成的高贵的心灵相一致”。

这反映出,当时佛罗伦萨( )A.工商业阶层成长壮大B.人文主义广泛传播C.教会权威进一步提升D.新教理论初步形成解析:A13世纪的佛罗伦萨位于欧洲传统商路的中心位置,是著名的工商业城市(城市共和国)。

随着工场手工业和商品经济发展,工商业阶层成长壮大,市民的公民意识、公民精神大为提高,所以政府扩建教堂要与“佛罗伦萨的众多市民的意志结合而成的高贵的心灵相一致”,故A项正确。

人文主义广泛传播是在文艺复兴之后,故B项错误;随着王权不断加强,工商业阶层成长壮大,教会权威受到削弱,故C 项错误;新教理论初步形成是在宗教改革时期,故D项错误。

1.(2018·安徽黄山一模)下表为北宋时期被列入正史列传的人数统计表。

该表说明( )A.地域是官员选拔决定性因素B.政治中心转移影响人才培养C.经济是文化发展的重要基础D.正史列传作者偏袒南方士人解析:C材料中,北宋时期列入正史列传的南方人数不断增加,并逐渐超过北方,这是经济重心南移带来的影响,反映了唯物史观经济基础对上层建筑的决定作用,C项正确。

北宋科举制已经成为选官的主要形式,地域不是官员选拔的决定性因素,A项错误。

北宋都城在汴梁,今河南开封,属于北方,B项错误;材料不能反映正史列传作者的任何信息,故D项错误。

2.阅读材料,回答下列问题:材料学者金观涛曾将社会结构规定为某一社会中由政治结构、经济结构、文化结构(或称意识形态结构)互相偶合而成的形态稳定的组织系统。

如下图结合材料与所学知识,围绕“中国传统社会与社会结构”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。

(要求:使图示符合材料描述。

明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)解析:首先围绕“中国传统社会与社会结构”拟定论题,论题必须要符合图示。

本题无论选择什么论题,都需要阐述政治、经济和文化(意识形态)的关系,这是唯物史观的基本观点。

政治、经济、文化(意识形态)之间是相互联系、相互作用、相互影响的,共同构成了中国传统社会结构,如中国传统社会的社会结构相互适应、相互调节等。

其次进行阐述,最后对阐述进行总结,升华论题。

答案:示例一:论题:中国传统社会的社会结构保持基本稳定,中国传统社会长期延续。

阐述:战国到明清,中国一直存在土地自由买卖制度,地主、自耕农、佃农一直是农业经济的主要成分,经济结构基本上属于地主经济;秦汉至明清各个大一统王朝的官制虽有差别,但都是高度中央集权的官僚政治;汉武帝独尊儒术以来到明清,儒家文化一直是占主导地位的官方意识形态;总之,秦汉到明清,中国社会内部虽一直处于经常变动之中,但从社会组织方式来看,大一统帝国和官僚制度、地主经济以及占主导地位的儒家文化却始终是社会的基本框架。

由此可见,中国传统社会的社会结构保持基本稳定,中国传统社会得以长期延续。

示例二:论题:中国传统社会的社会结构相互适应、相互调节(相互作用、相互调节)。

阐述:中国传统社会,经济、政治和文化结构三位一体,政治结构和意识形态结构对经济结构具有强大的调节作用,保持着地主经济的稳定。

同时,地主经济又是大一统的基础,只有存在大量自耕农和中小地主,国家才会有充足的税收,用以供养皇室和从中央到地方庞大的官僚机构。

没有儒家的正统地位和儒家国家学说的指导,一个庞大的官僚体系也不能形成。

总之,中国传统社会的社会结构之间的关系不能割裂,它们互为因果,相互适应、相互调节。

(“示例”仅作参考,其他答案言之成理也可)二、时空观念1.概念:时空观念是在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。

任何历史事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的,只有在特定的时空框架当中,才可能对史事有准确的理解。

2.解读(1)特定的史事是与特定的时间和空间相联系的。

(2)分析历史时间与空间有多种方式,并能运用这些方式叙述过去。

(3)按照时间顺序与空间要素,建构历史事件、人物、现象之间的相互关联。

(4)在不同的时空框架内理解历史的变化与延续、统一与多样、局部与整体。

(5)将认识对象放置于具体的时空条件下考查。

(2017·全国Ⅰ卷,34)如图是苏联时期的一幅漫画《又是斯大林格勒》。

该漫画表明( )A.外国对苏俄的武装干涉彻底失败B.苏联在帝国主义包围中仍实现工业化C.二战期间苏联经济建设并未停滞D.遏制政策未能阻止苏联经济的发展解析:D判断该情景出现的时间是解答本题的关键。

斯大林格勒之所以有名是因为著名的斯大林格勒战役,该战役是第二次世界大战的重要转折点,“水力发电站”是经济建设上的成就,由此可以判断出漫画的时间应该是二战以后,苏联的战后经济恢复,让某些人气急败坏,二战后,美苏冷战,对苏联经济建设气急败坏的是以美国为首的资本主义国家,D项正确。

1.(2018·广东佛山二模)1977至1979年,中央高层频繁出访,除传统友好国家外,有两类国家明显增多:一是发达国家,如副总理谷牧访欧,法德等国表示愿同中国发展关系;二是正在进行改革的东欧社会主义国家。

这反映了当时中国( )A.重视发展同各国的友好关系B.注重发展与欧洲国家友好关系C.营造改革开放良好外部环境D.努力扩大中国在国际上的影响解析:C解答本题需要联系1977~1979年中国社会的发展特点。

这一时期是中国改革开放的初期,外交的重点服务于改革开放,为改革开放创造良好的外部环境,C项正确。

材料中没有发展与第三世界关系的信息,不能反映“各国”的结论,A项错误。

发达国家也包括美日等非欧洲国家,B项错误。

加强与这两类国家的关系是为了吸引发达国家的资金和技术,借鉴东欧社会主义国家的改革经验,不是为了扩大国际影响,D项错误。

2.(2018·河南濮阳一模)20世纪60年代,法国总统戴高乐主张,在苏美接触的同时,欧洲国家应在诸如经济、文化、技术等方面同苏联相互交流和接触,这样可把“铁幕”一块一块地撕碎。

这一主张( )A.体现了欧洲外交独立自主的愿望B.是西欧各国共同的外交政策理念C.反映了法国战后一贯的外交政策D.宣告了欧、美、日鼎立局面的形成解析:A解答本题的关键是时间信息——20世纪60年代。

20世纪60年代多极化趋势出现,欧共体中的法国首先表现出摆脱美国控制、寻求独立自主外交的愿望,A项正确。

但是,欧共体对美国的态度并不统一,英国等国长期奉行亲美政策,B项错误。

法国的反美倾向形成于20世纪60年代,“反美”并非法国战后一贯的外交政策,C项错误。

欧、美、日鼎立局面主要体现在经济领域,是在20世纪70年代形成的,D项错误。

三、史料实证1.概念:史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。

2.解读(1)对历史的叙述、理解、解释、评判等都要建立在史料证据的基础上。

具有实证意识并学会运用证据,既是学习和认识历史的重要方法,也是学习和认识历史的核心问题。

(2)史料包括文献记载和考古发现的各种实物。

文献记载出于人们的口传笔录,反映一定社会观念的“思想的痕迹”,实物史料是前人的生活用品、生产资料和社会交际工具的遗存,是人们在具体的历史时空范围内的“行为的痕迹”。

(3)历史学是一门注重逻辑推理和严密论证的实证性的人文学科。

对历史的探究应以求真求实为目标,以史料为依据。

(2017·全国Ⅰ卷,26)下表为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。

据此能够被认定的历史事实是( )A.皇帝李世民与薛举战于泾州B.刘文静是战役中唐军的主帅C.唐军与薛举在泾州作战失败D.李世民患病导致了战役失败解析:C四段材料是关于同一事件的历史叙述,能够得出的基本历史事实是:唐军曾经与薛举战于泾州,结果唐军战败。

四段材料的不同点是对唐军战败原因的描述,相比于《旧唐书》,《新唐书》有美化李世民之嫌,因此,C项正确。

材料中“秦王(李世民)与薛举大战于泾州”和“刘文静(唐朝将领)及薛举战于泾州”的说法矛盾,A、B两项无法确定。

李世民“患病”只有第四段材料提及,这也可能是作者美化李世民的托词,不能认定为历史事实,D项错误。

1.(2015·江苏卷,2)据秦琅邪石刻,皇帝之土,西涉流沙,东有东海。

但西汉学者编写的《淮南子》等书说颛顼帝即已“西济于流沙”,大禹“东渐于海,西被于流沙”,更有“纣之地,左东海,右流沙”。

上述差异最能说明( )A.《淮南子》等书以传说贬抑秦始皇B.年代久远导致历史记述莫衷一是C.历史材料的运用首先要辨别真伪D.石刻与文献形成证据链印证历史解析:C解答本题的关键是把握史料运用的基本原则。

秦琅邪石刻和《淮南子》等书关于国土何时达到流沙的记载不同,说明在史料运用的时候要持慎重的态度,首先要辨别真伪,才能形成正确的历史认知,故C项正确。

《淮南子》等书仅叙述了颛顼帝、大禹、纣时国土达到的地区,无法体现以传说贬抑秦始皇,故A项错误。

B项陈述了“差异”,没有说明题目主旨,故排除。

石刻与文献记载的差异明显,无法形成证据链印证历史,故D项错误。

2.(2018·北京海淀区一模)民国初期,史学界对近代史开端的说法,有“明清之际”与“鸦片战争”两种观点。

到了20世纪30年代,出版的中国近代史著作则大多以鸦片战争为起点,鸦片战争开端说成为史学界主流观点。

这一变化说明( )A.史学研究以近代史为主B.政府重视发展学术研究C.民族危机影响史学研究D.民主共和观念深入人心解析:C支持明清之际为近代起点的学者主要是从经济和文化的角度寻找依据,支持鸦片战争为近代起点的学者主要是从列强侵华的角度寻找依据,20世纪30年代,日本侵华不断加剧,民族危机不断加深,这一社会现实影响了史学界看待历史问题的角度,鸦片战争开端说成为史学界主流观点,C项正确。

3.(2018·广东佛山二模)19世纪上半期,德国盛行科学崇拜,历史学追求“绝对客观”,主张“让史料自己说话”,档案特别是国家档案成为描述历史的唯一可靠依据。